Era il 5 febbraio del 2013 quando qui su Frizzifrizzi arrivò la mail di un certo Tommaso Bovo, che si definiva un “ragazzo” — proprio così, tra virgolette — di 33 anni che si occupava di comunicazione e grafica e insegnava allo IED. Ci scriveva perché aveva voglia di collaborare e parlare, sulle nostre pagine, dei temi ai lui più cari: grafica, design e progetto.

Il suo primo articolo, uscito qualche mese dopo, riguardava un laboratorio che spiegava il mestiere di graphic designer utilizzando metafore culinarie, e da lì in avanti Tommaso ci mandò una serie di editoriali, l’uno più interessante dell’altro; serie che culminò, nel 2017, con una critica su quanto, all’epoca, aveva dichiarato il grande Enzo Mari, che in un’intervista al Corriere annunciava di voler donare la sua intera collezione di opere alla città di Milano con la clausola di negare l’accesso all’archivio per quarant’anni, motivando la decisione con queste parole: «solo tra quarant’anni una nuova generazione, non degradata come quella odierna, potrà farne un uso consapevole».

La posizione di Mari — autore fondamentale tanto per il Bovo-studente quanto per il Bovo-professionista e docente (l’indomani della sua scomparsa, nel 2020, gli dedicò un pezzo molto toccante che iniziava così: «È morto oggi nostro padre») così come per diverse generazioni di designer — fece evidentemente scattare qualcosa. Da quel momento, infatti, Tommaso si lanciò in una serie di interviste a designer che di quella “generazione degradata” di cui parlava Mari fanno parte, alla ricerca di una risposta a una domanda cruciale che aveva iniziato a farsi proprio dopo aver letto quella dichiarazione sprezzante sul Corriere: «stiamo cercando gli strumenti giusti per interpretare la contemporaneità? Oppure preferiamo definire come “degradata” una generazione che semplicemente non capiamo?».

(foto: Frizzifrizzi)

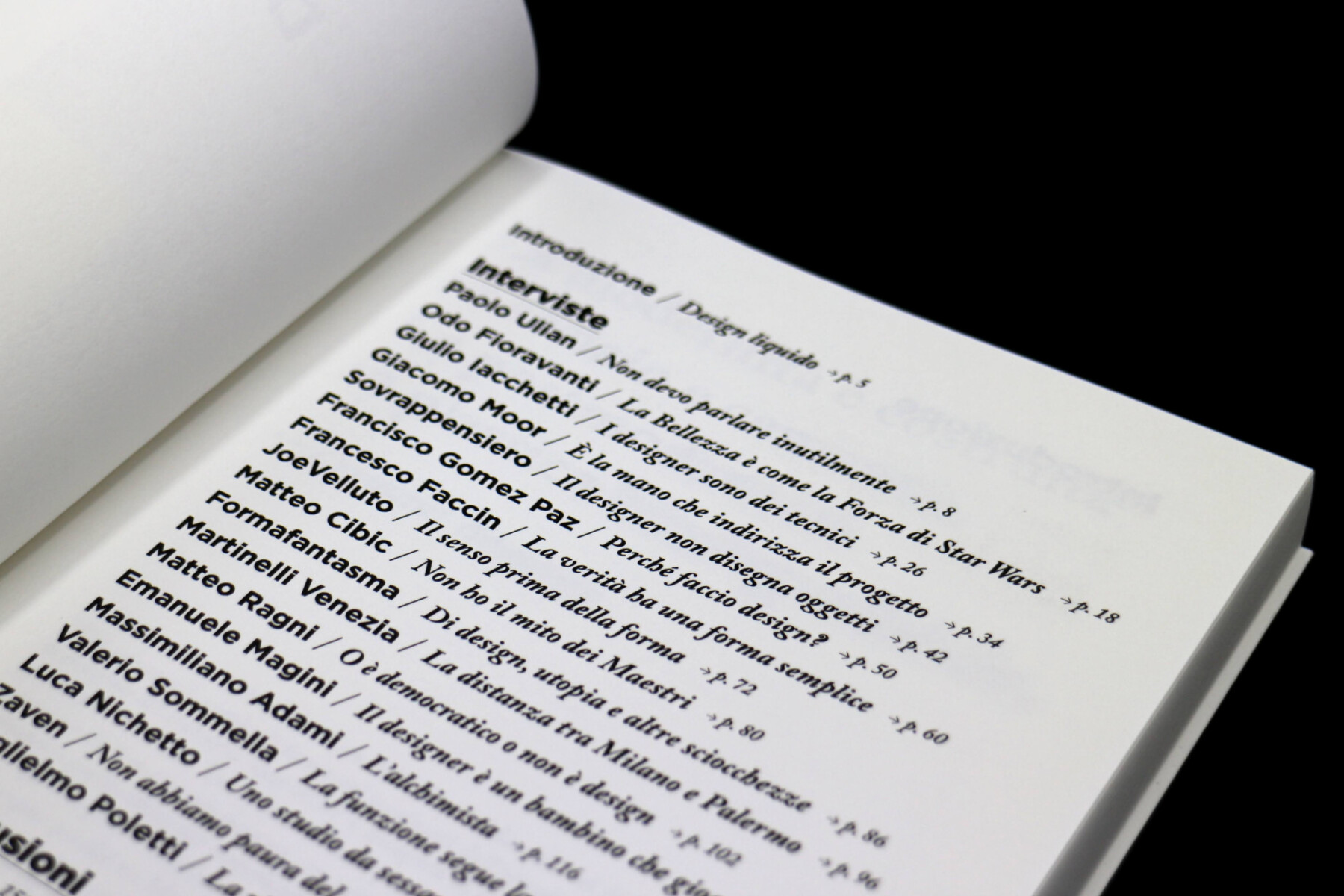

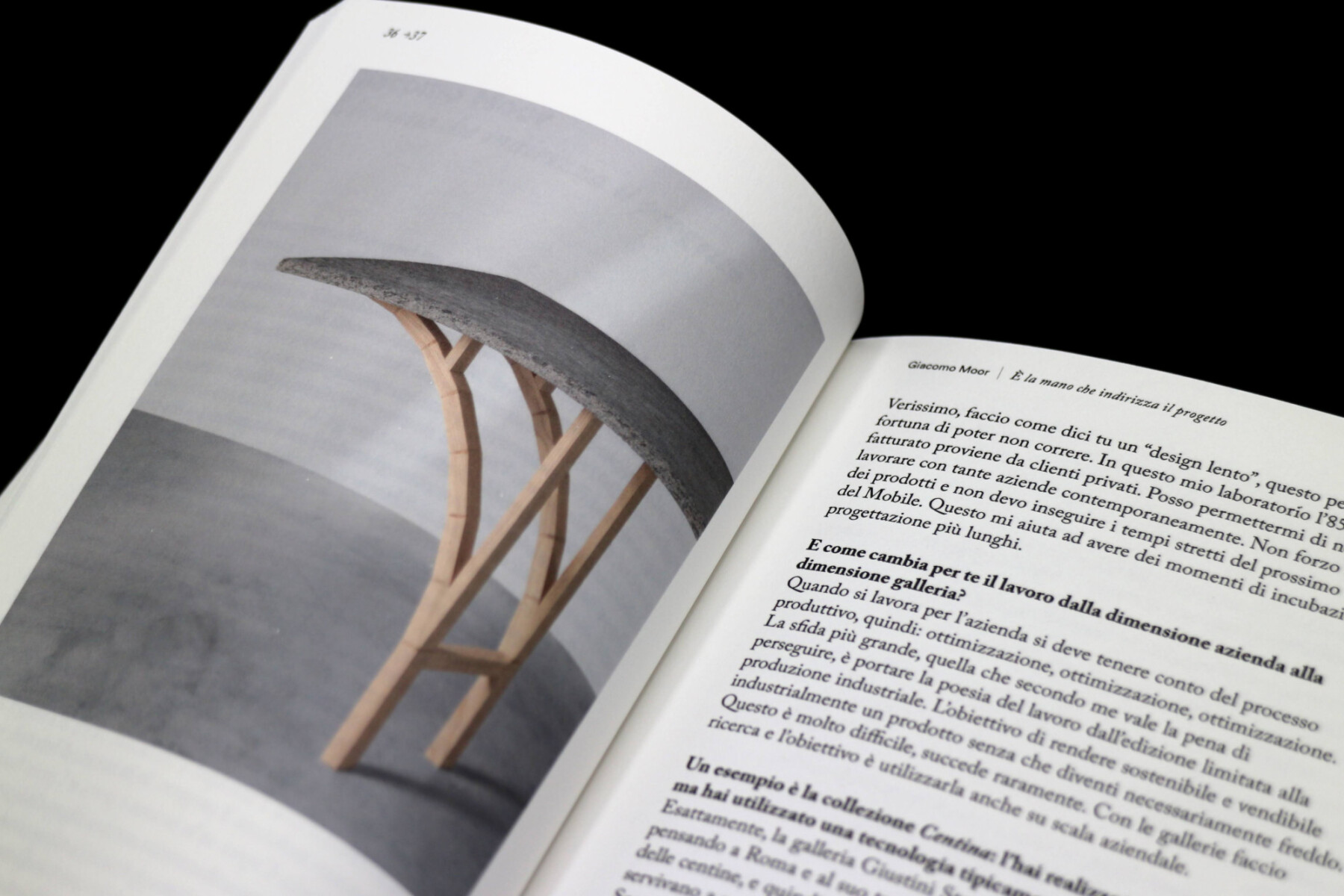

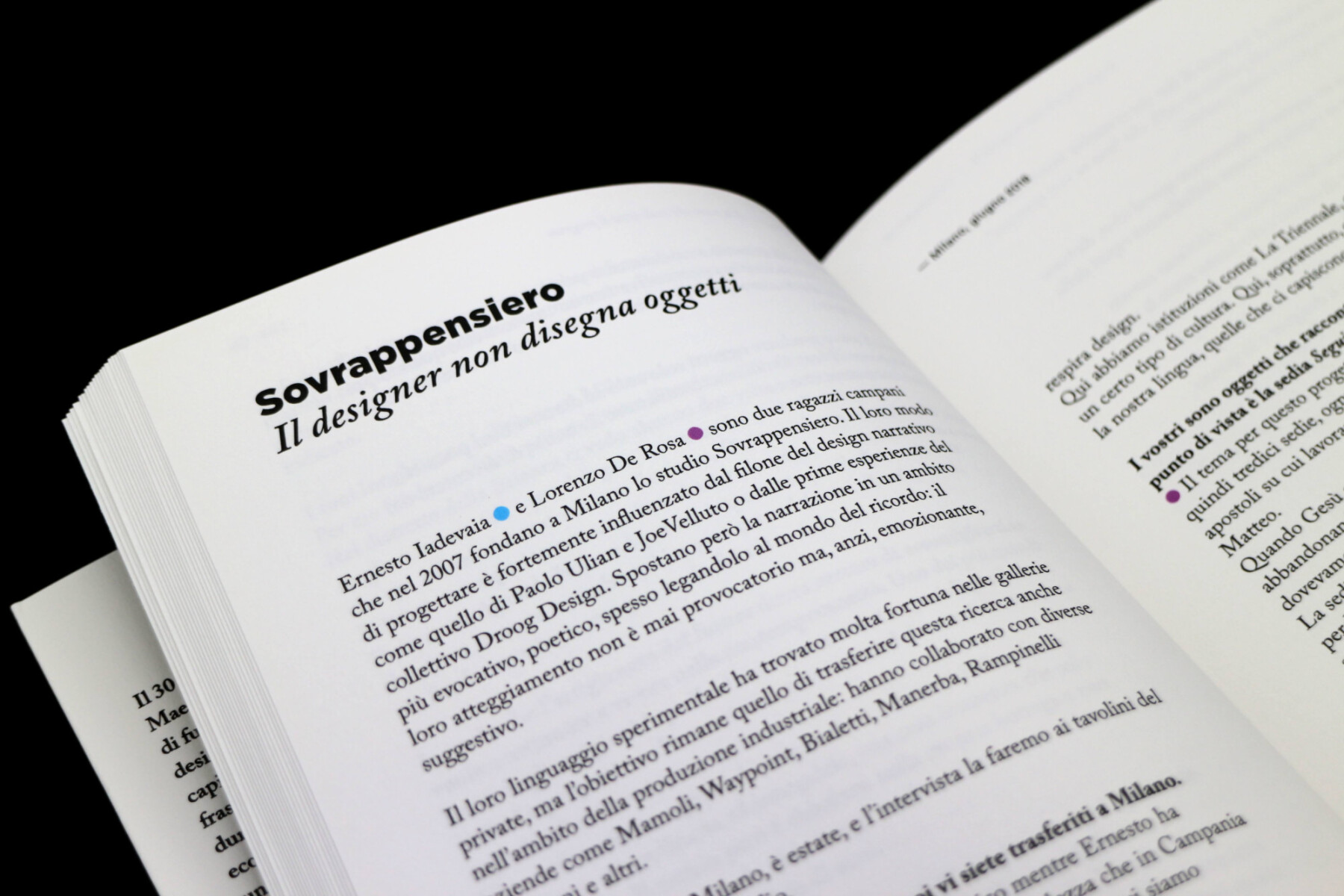

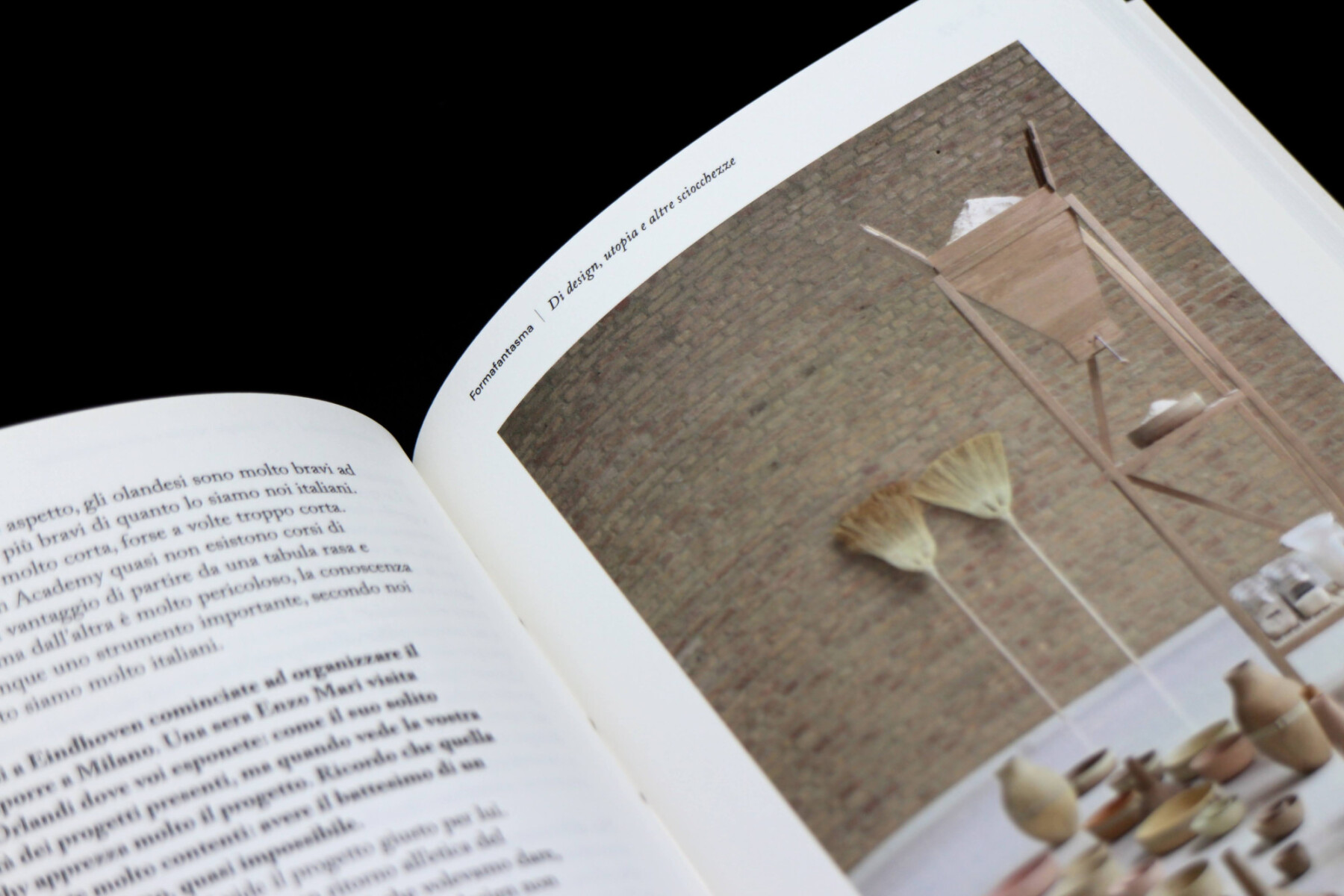

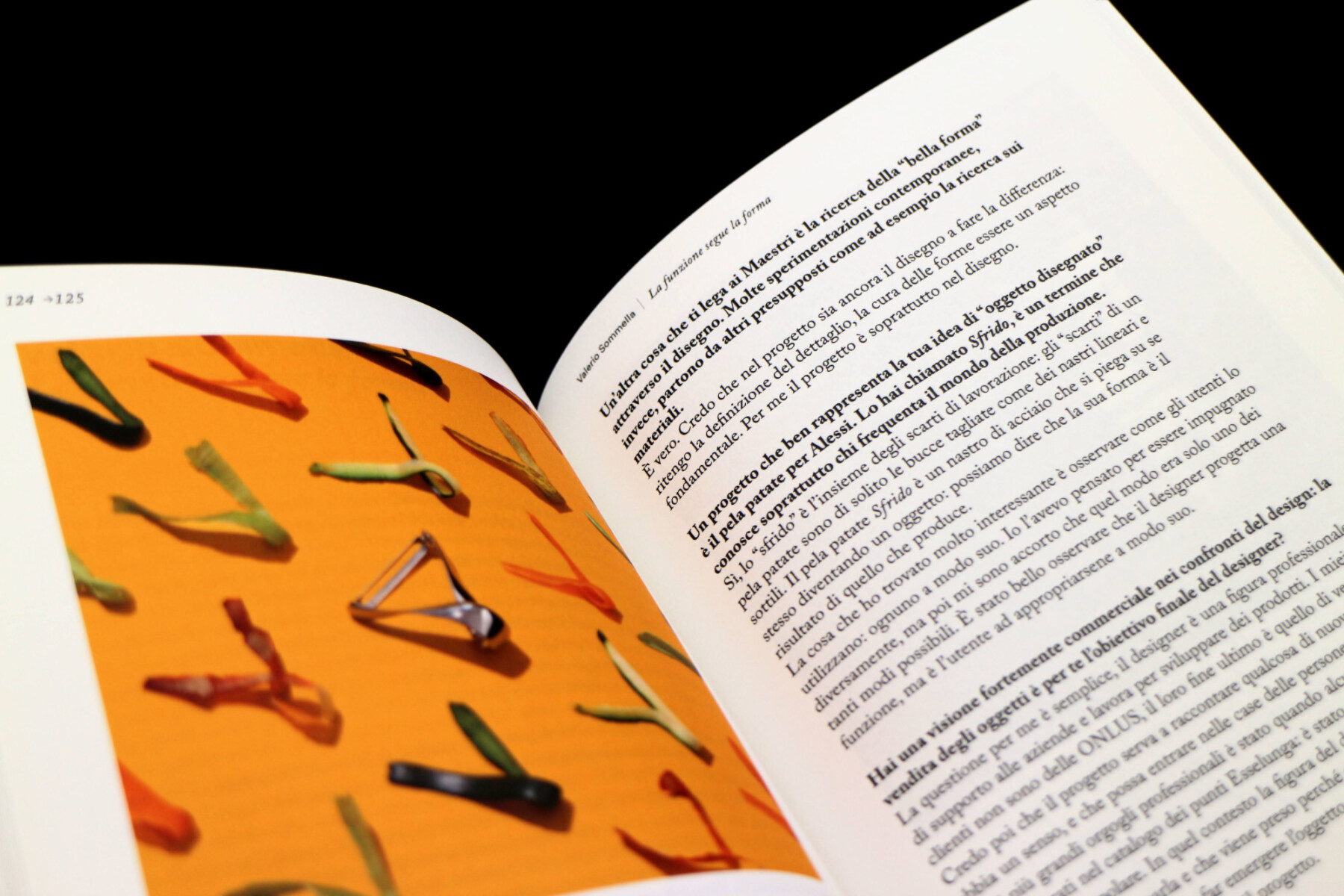

Iniziò con Paolo Ulian, per poi proseguire con Odo Fioravanti, Giacomo Moor, Studio Sovrappensiero, Francisco Gomez Paz, Francesco Faccin, Joe Velluto, Formafantasma, Matteo Cibic, Martinelli Venezia, Matteo Ragni, Massimiliano Adami, Emanuele Magini, Valerio Sommella, Luca Nichetto, Studio Zaven e Guglielmo Poletti.

Erano interviste lunghe, piene di spunti, vive — soprattutto perché fatte di persona, andando a visitare gli studi (prima di iniziare Tommaso si diede due regole: solo dialoghi dal vivo, e solo nei luoghi di chi andava a intervistare, mai in posti “neutri”).

Man mano che si accumulavano e che le pubblicavamo, era chiaro che il materiale che Tommaso stava raccogliendo e creando avrebbe trovato lo sbocco ideale in una pubblicazione un po’ più tangibile rispetto all’incorporeità di una pagina web. E, alla fine, così è stato.

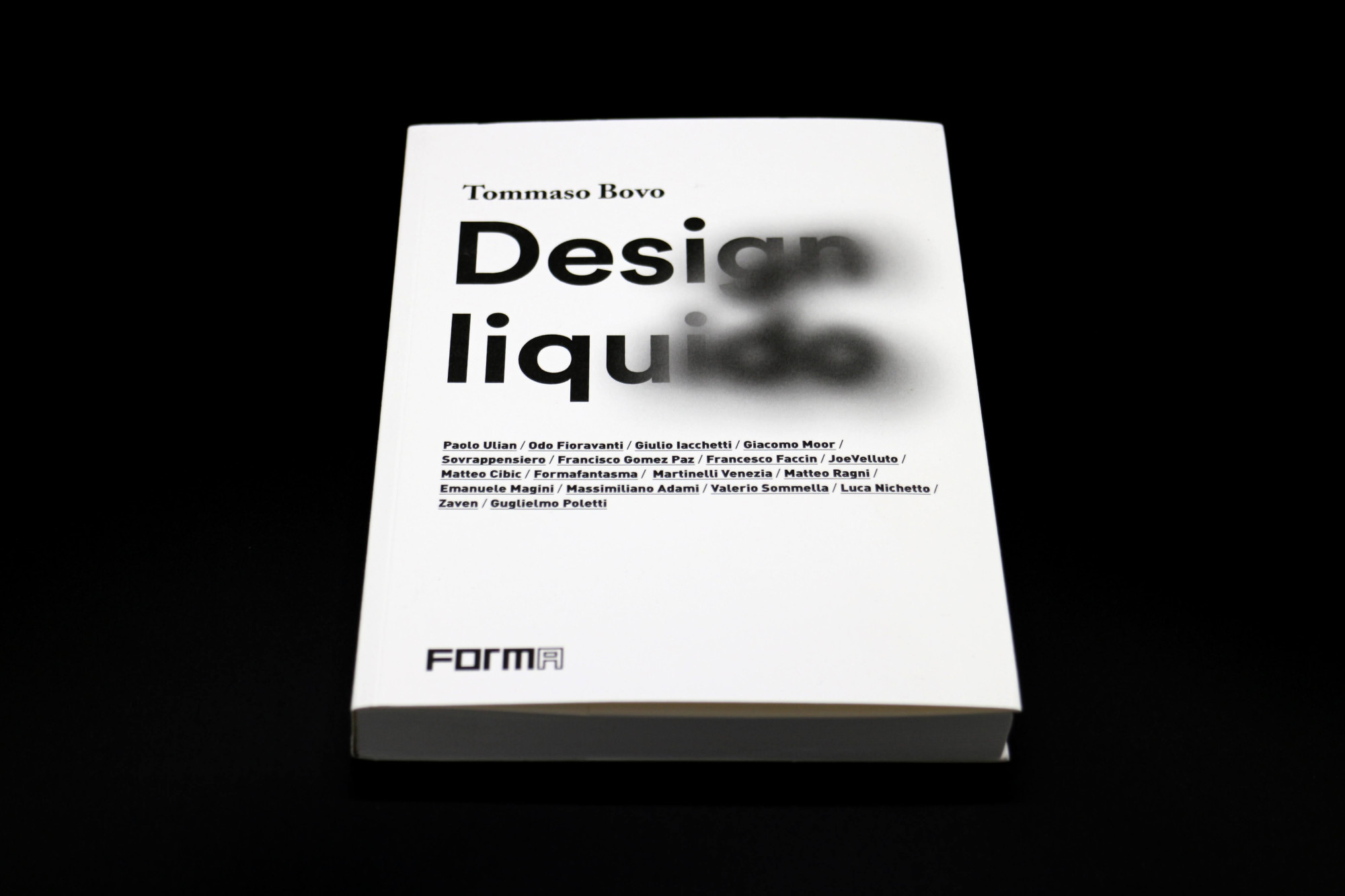

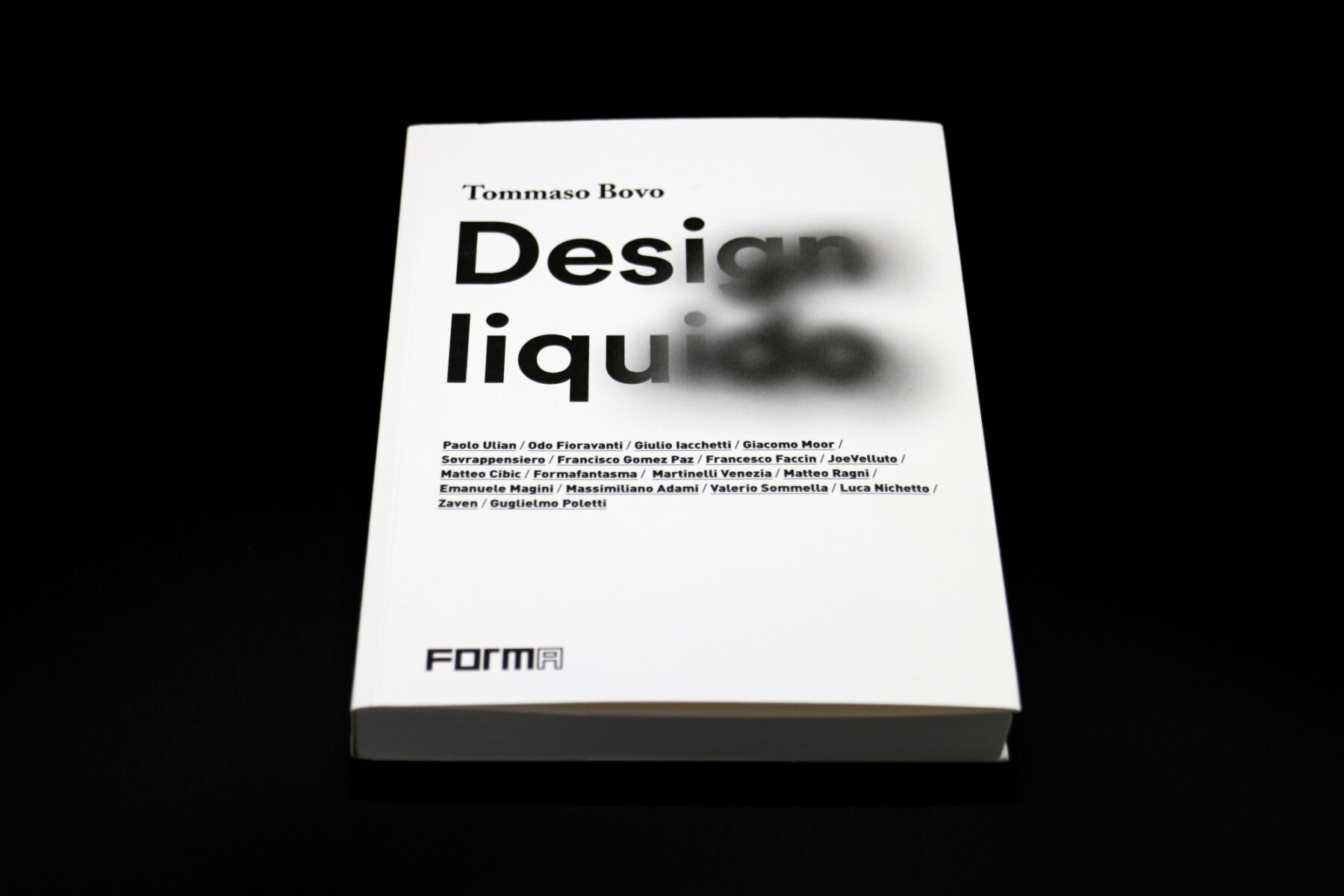

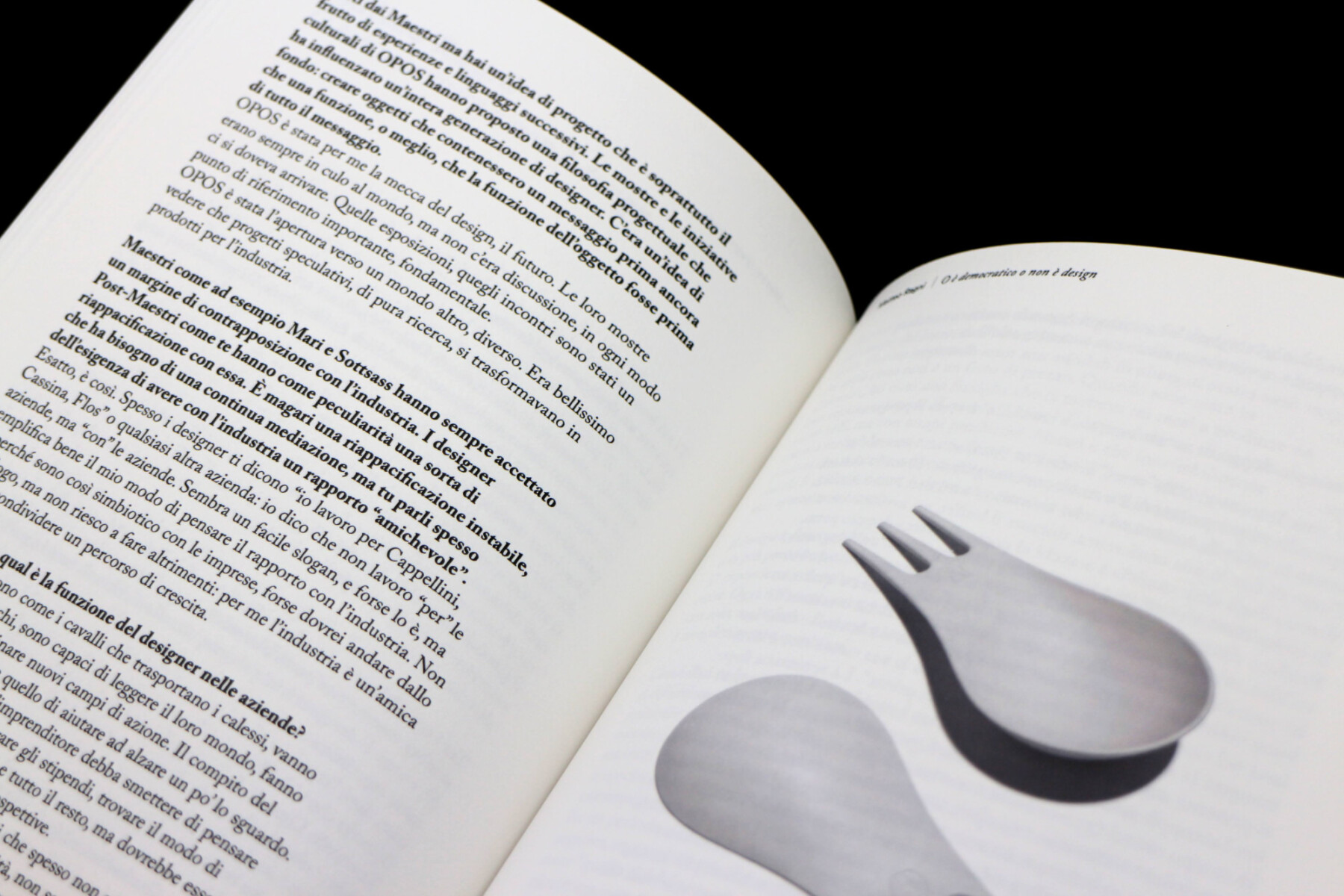

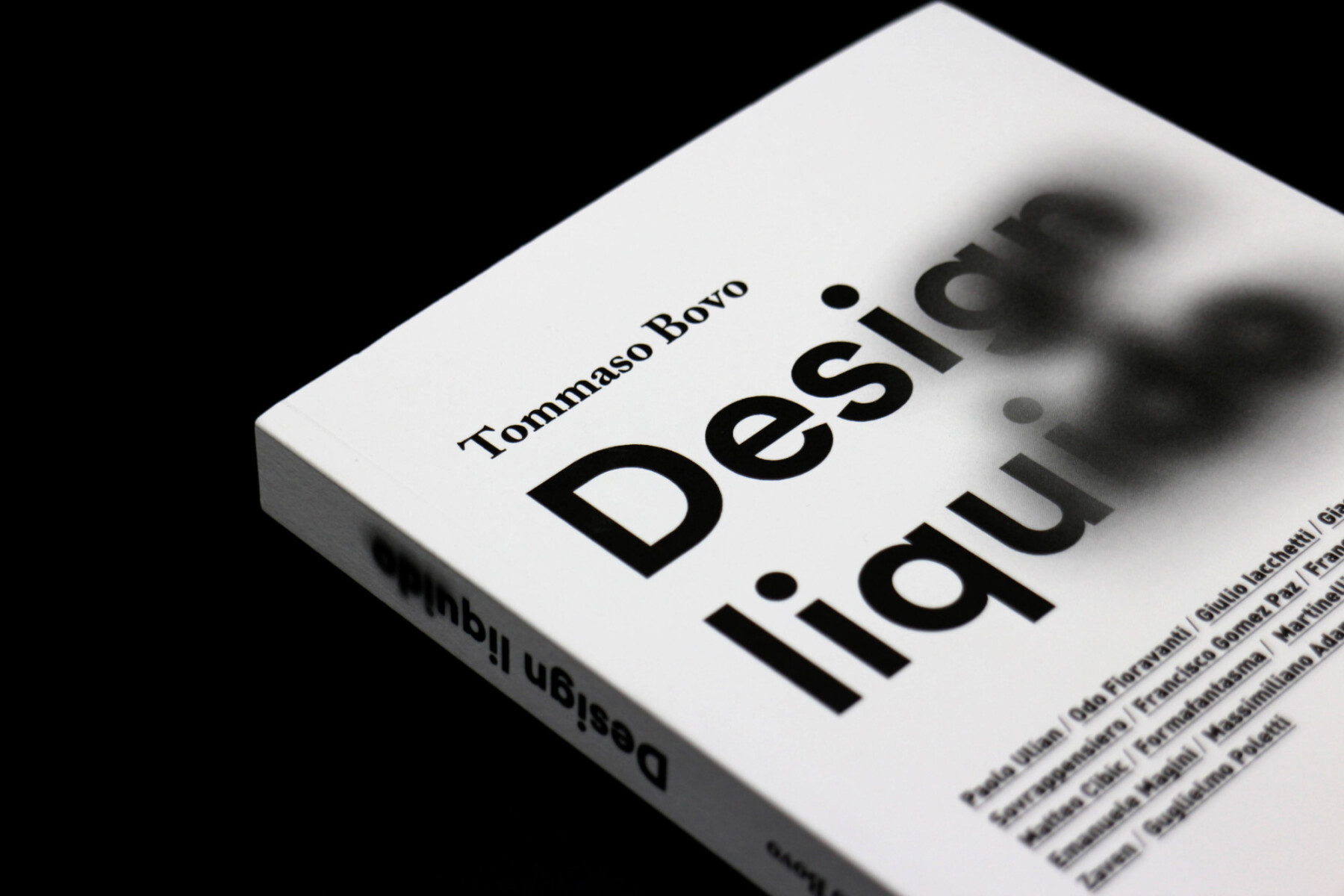

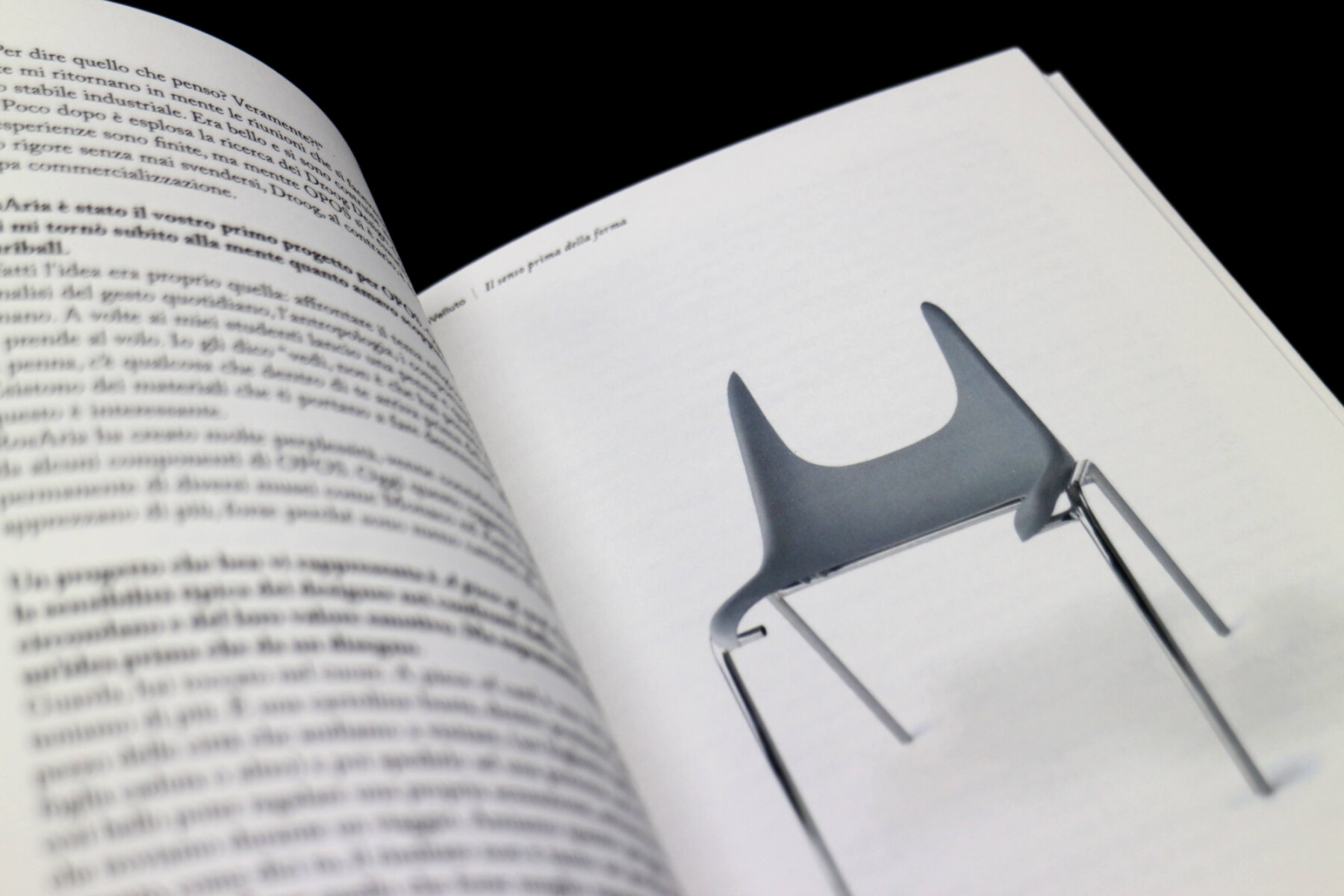

Qualche settimana fa, infatti, è uscito per la casa editrice fiorentina Forma Edizioni il libro Design liquido, che in 168 pagine raccoglie tutte le interviste pubblicate qui su Frizzifrizzi più quella a Giulio Iacchetti, apparsa invece su Klat Magazine.

La grafica l’ha curata lo stesso Tommaso, che fin dalla copertina, con le lettere che vanno a sfocare fino a diventare quasi illeggibili, ha deciso di giocare con il concetto che fa da legante a tutti quanti i dialoghi con le progettiste e i progettisti che in questi anni ha incontrato: il concetto di “design liquido”.

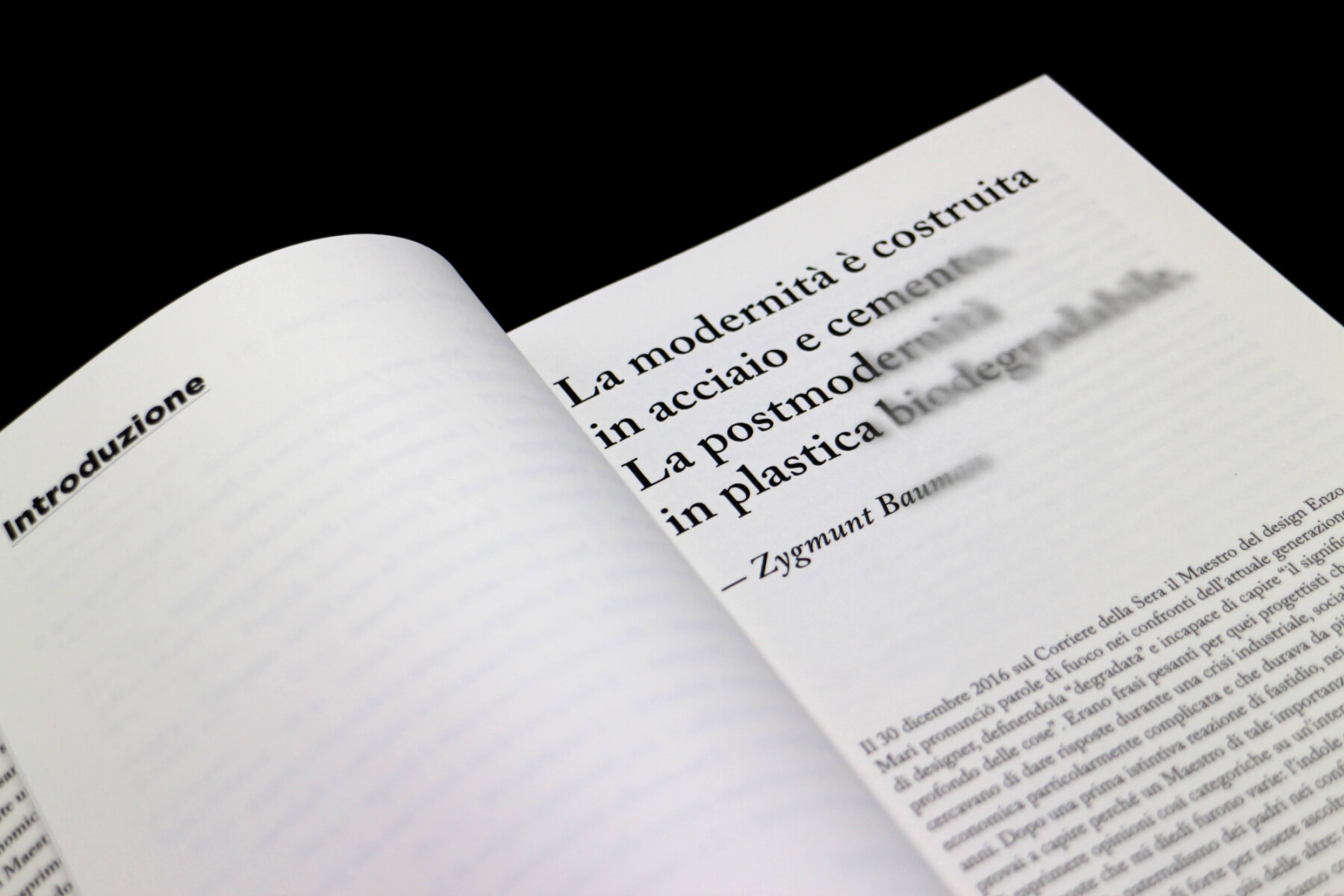

Perché liquido? Lo spiega l’autore nell’introduzione: «La forma non è più il campo centrale entro il quale si svolge la partita del design. Anche quando l’oggetto è presente [e, come si vede dalle interviste, non sempre lo è, ndr] il suo valore primario è determinato non tanto dalla funzione pratica, ma dalla semantica del messaggio che riesce a esprimere. Questa trasformazione della materia solida in comunicazione e concetto, unita a una moltiplicazione delle individualità e dei sistemi espressivi, ha portato a una fluidificazione dei linguaggi e ad un diverso modo di intendere la disciplina: il “design solido” a cui siamo stati abituati si è sciolto in un design più dinamico, mutevole, instabile, fluido. Un design liquido».

Pur avendo letto ogni singola intervista più di una volta, ritrovare tutto il lavoro fatto da Tommaso riunito in un unico volume, su carta, credo aggiunga una dimensione più compiuta all’intero progetto. Si nota, tra le domande dell’intervistatore, un percorso ben preciso; si percepisce — dialogo dopo dialogo — l’indagine in corso, e si riescono ad apprezzare meglio i molteplici punti di vista delle persone intervistate.

Inoltre a fine libro c’è una sezione conclusiva, che si sviluppa in cinque parole chiave (designer, razionalismo, linguaggi, smaterializzazione e generazione) attraverso le quali l’autore prova a tirare le somme, e lo fa tornando alla domanda di partenza: «stiamo cercando gli strumenti giusti per interpretare la contemporaneità? Oppure preferiamo definire come “degradata” una generazione che semplicemente non capiamo?».

Il cerchio si chiude. In mezzo, moltissime ore di registrazione, tanti viaggi e quasi altrettante e differenti idee di design.

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)