Ci incontriamo in un laboratorio vicino alle Cave di Carrara. L’idea è quella di fare qualche foto prima dell’intervista. Paolo non si ferma mai, sembra un bambino in un parco giochi. Tocca, guarda gli scarti del marmo, parla con gli artigiani, ti racconta dei progetti che ha in mente, si ferma in una discarica di detriti e dice «vedi?! Con questo alveolare io ci devo fare un progetto, è da qualche anno che ho in mente un po’ di idee» e poi continua «quando io e mio fratello proponevamo i primi progetti per il recupero degli scarti industriali, venivamo visti con diffidenza, oggi le aziende hanno capito che quei progetti sono un’importante risorsa».

Ulian realizza oggetti che fanno riflettere, per lui la cosa importante è comunicare messaggi. Per questo, ad esempio, progettare partendo da quello che l’industria butta non è un limite ma, anzi, è proprio quello che dà il senso al progetto.

Il messaggio è l’anima dei prodotti. È per questo che il lavoro di Ulian si contrappone all’idea di un design dandy, “alla moda”, fatto di estetica della forma, di mera ricerca di emozioni visive e stravaganze. Per Ulian la forma delle cose ha senso solo quando è in grado di far riflettere, solo quando ha qualcosa da dire.

(foto: Tommaso Bovo)

Siamo appena stati in un laboratorio artigianale e ti sei portato via una decina di chili di semilavorati di scarto?!

[Ridiamo]

L’attenzione a non buttare via nulla è stata sempre un chiodo fisso per te. Durante una conferenza, nel 2003, mostrasti un oggetto che dicevi trovare molto bello: era un piccolo tagliere con una lama per poter dividere con gli altri le briciole del pane. Un oggetto “inutile”, chi mai potrebbe voler dividere le briciole che di solito vengono buttate via?

In realtà sintetizza il tuo modo di intendere il progetto. Primaria non è la funzione, ma il messaggio che un oggetto può trasmettere, «fai attenzione a non buttare via nulla, tutto è prezioso».

In effetti il piccolo tagliere Pollicino è uno dei pochi progetti che porto sempre con me quando mi capita di raccontare il mio punto di vista sul senso del progetto. Rappresenta bene una categoria di oggetti che ha a che fare con l’arte oltre che con il buon design. È questo per me un vero oggetto di design. Un oggetto che possiede, oltre ad una grande umiltà ed essenzialità formale, anche dei contenuti etici ed emozionali.

E per raccontare questi concetti, per me, il tagliere Pollicino è perfetto. Perché è una piccola invenzione tipologica, minimale e idealistica, quasi francescana.

Ho sempre pensato che il mondo abbia bisogno di queste piccole invenzioni poetiche che possano alimentare le emozioni prima di preoccuparsi di alimentare il mercato, perché le emozioni sono alla base di una felicità genuina, vera, mentre il mercato è alla base di una felicità indotta e spesso solo illusoria. Preferisco dedicare i miei pensieri nel cercare nuovi spazi di progetto, nel visitare zone inesplorate nelle quali, se hai fortuna, puoi trovare qualcosa di nuovo da raccontare e da trasmettere agli altri, al di là delle tipologie conosciute e delle convenzioni.

«Un progetto/riflessione dedicato all’eccessiva abbondanza e alla cronica mancanza» (G. Iacchetti).

E infatti la tua poetica, il tuo modo di fare design è molto autonomo. Quasi tutti i tuoi oggetti partono dall’osservazione dei comportamenti sociali. Ad esempio se nei bagni pubblici si scrive sui muri, tu inventi delle piastrelle sulle quali l’utente viene invitato a scrivere: da atto vandalico le scritte diventano elemento decorativo. Il gesto di infilare il dito nel vasetto di Nutella si trasforma in un biscotto. L’abitudine di asciugare il pavimento con il tappetino quando usciamo dalla doccia si istituzionalizza. Il tuo è un osservare la società in modo divertito e mai sanzionatorio: non inventi una piastrella sulla quale è impossibile scrivere, o un packaging sul quale è impossibile infilare il dito, anzi, incentivi a farlo…

Si tratta solo di curiosità. È da quando ero piccolo che sono attratto dal comportamento delle persone. Quando avevo vent’anni mi sono divertito come un pazzo a fare scherzi in stile candid camera per osservare le reazioni dei poveri malcapitati. Ora mi accontento di molto meno, mi basta osservare me stesso, osservare le persone con cui vivo o quelle che incontro per strada per trarre degli spunti utili. Anche stare seduti su una panchina a osservare le persone che passano è un buon modo di progettare.

Le buone idee, a volte, si nascondono proprio nelle pieghe più scontate del quotidiano.

Sempre osservando la società, la tua ricerca ha dato molta importanza all’interazione dell’utente con gli oggetti. Spesso non progetti prodotti finiti ma elementi modificabili, personalizzabili. L’utente non subisce l’oggetto ma ne diventa l’artefice.

La caratteristica della personalizzazione e dell’interazione con le persone per me è la chiusura di un cerchio in un progetto. È un valore aggiunto che crea sinergie positive con le persone: le stimola alla partecipazione e alla costruzione di un oggetto, anche se in modo parziale. È un incoraggiamento alla sperimentazione, al gioco ed è rivolto a tutti, indistintamente, anche a quelli che pensano di non essere dotati di abilità manuali.

Devo dire però che la ricerca per rendere personalizzabile un oggetto non è quasi mai un punto di partenza per me, è piuttosto un traguardo che a volte si presenta in modo spontaneo e la maggior parte delle volte è il materiale stesso o la natura dell’oggetto a suggerirlo.

Per esempio, nella lampada Palombella prodotta da Zava Luce l’idea portante era quella di utilizzare una cuffia da piscina in silicone come diffusore e anche come ancoraggio per il portalampada. Il progetto a quel punto per me era già compiuto, subito dopo però si è rivelata anche una lampada personalizzabile perché la disponibilità dei colori e dei disegni delle cuffie è praticamente illimitata e il cliente finale la può sostituire quando vuole con mille altre cuffie di colori e decori già disponibili sul mercato e acquistabili in qualsiasi negozio di sport.

Anche nei progetti dei lavabi in marmo Controverso per Antonio Lupi sono partito inizialmente dall’idea di trasformare lo spezzarsi del marmo (casuale o voluto) da evento negativo a caratteristica dominante dell’oggetto, diventando così una caratteristica da esibire proprio per la sua estetica dell’imperfezione. Poi lungo il percorso il lavabo si è rivelato anche personalizzabile, al punto che chiunque può mettersi in gioco modificandone la forma iniziale a colpi di martello e dando vita a soluzioni formali ogni volta diverse e uniche. La casualità, a volte, è la migliore progettista.

… e tu vivi in luoghi dove la “casualità” ha un forte valore espressivo. Le cave di marmo di Carrara sono disseminate da migliaia di detriti e scarti derivati dall’estrazione e dalla lavorazione.

A casa mia ci sono dei portalibri in marmo che amo molto: non erano “oggetti”, o almeno non sono stati mai progettati per esserlo, ma erano scarti che io e la mia compagna abbiamo ritrovato a terra, nelle cave.

Tu sei stato tra i primi a progettare pensando a come riutilizzare le migliaia di rifiuti prodotti dalla lavorazione.

Sì, quando ho iniziato a lavorare sul tema dello scarto del marmo era il 1991, ero appena rientrato in Toscana dopo la parentesi milanese nello studio di Enzo Mari, e con mio fratello Giuseppe pensammo di avviare questa ricerca sui semilavorati di scarto perché ci sembrava un’ottima soluzione per realizzare un piccolo catalogo di oggetti in marmo, utilizzando gli scarti a costo zero che venivano prodotti in grande quantità dai laboratori artistici.

In quegli anni il marmo nella zona di Massa Carrara era quasi esclusivamente usato per l’architettura. La produzione corrente era gestita da maestranze che non conoscevano cosa fosse il “design”. Io avevo trent’anni e con grande timidezza mi aggiravo curiosando nei laboratori della Versilia e quando mi presentavo come designer quasi sempre ero visto come un fastidioso intruso o una potenziale spia inviata dalla concorrenza piuttosto che un possibile alleato. E così é stato per diversi anni.

Penso che io e mio fratello siamo stati tra i primi a preoccuparci di riutilizzare dei semilavorati di scarto del marmo per creare nuovi oggetti. Oggi sembra strano dirlo, ma agli inizi degli anni Novanta era quasi inconcepibile proporre alle aziende nuovi progetti caratterizzati dal riutilizzo, c’era quasi da vergognarsi a farlo, era roba da sfigati, da fuori dal giro. E le poche aziende con cui ho cercato di rapportarmi — a parte qualche raro caso — cercarono di dissuadermi dal percorrere questa strada. Ma sono andato avanti ugualmente e dai semilavorati di marmo ho iniziato a intraprendere un percorso di progetto quasi esclusivamente incentrato sul riutilizzo degli scarti di produzione, utilizzando non solo il marmo, ma qualsiasi materiale facilmente reperibile.

Insomma, fatto sta che dopo alcuni anni l’attenzione allo spreco è diventata una vera e propria moda, con tutte le sue ricadute negative a livello progettuale e produttivo. Nel senso che anche chi non era minimamente interessato a questo argomento era quasi obbligato ad affrontarlo per non perdere il treno, spesso anche forzando la propria indole.

In quegli anni sembrava che non ci fosse più un solo designer che si approcciasse al progetto senza preoccuparsi anche del risvolto ambientale. Fortunatamente da qualche anno a questa parte il lato più superficiale di questa tendenza sembra essersi esaurito per lasciare spazio a una coscienza ambientale più autentica, più attenta a trovare soluzioni concrete. La condizione disastrosa del pianeta ora è sotto agli occhi di tutti, e ignorarla sarebbe un gesto irresponsabile e autolesionistico.

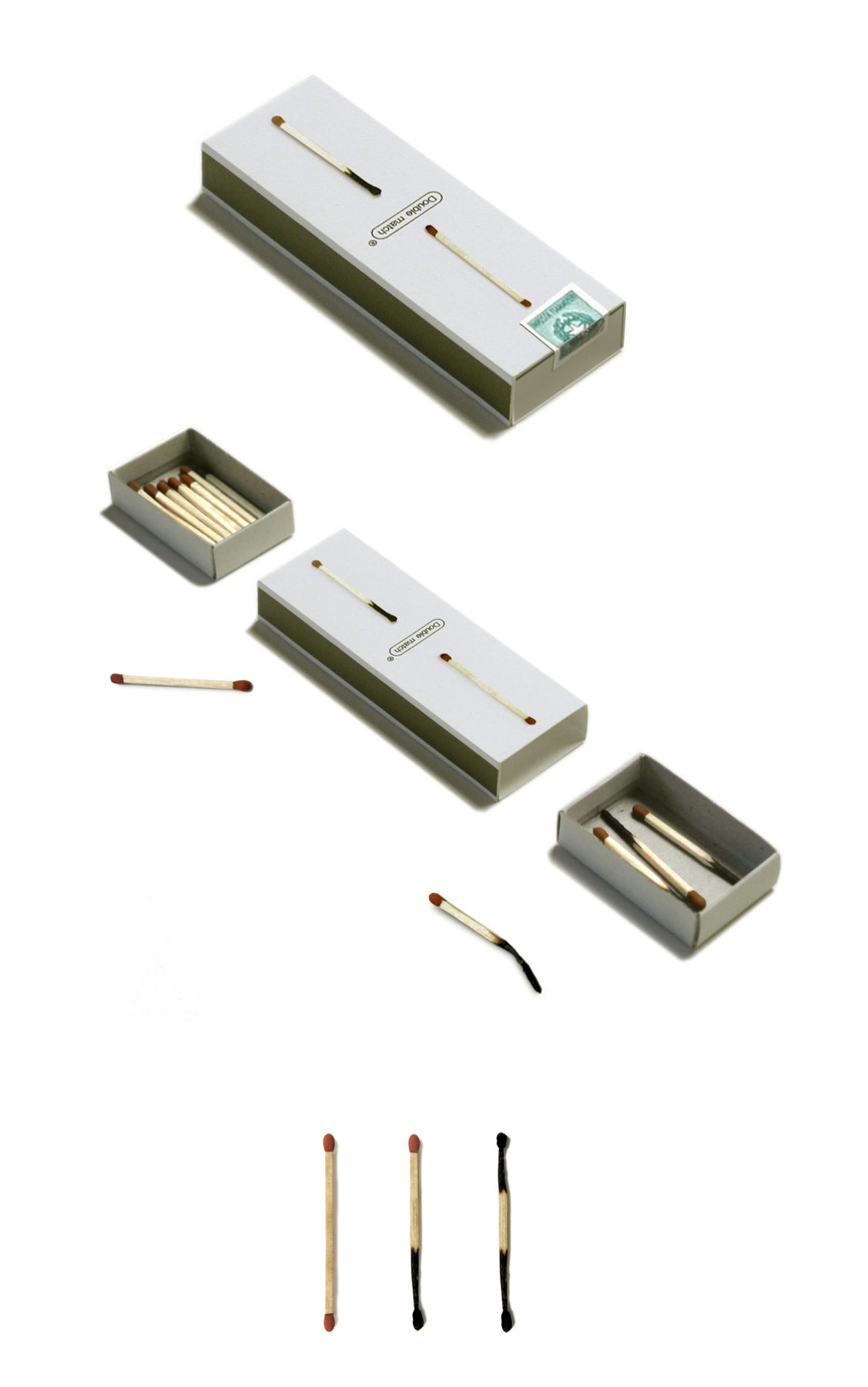

Restando sul tema del “fare con poco”: io sono nato in una casa nella campagna della Pianura Padana. Dentro le abitazioni dei contadini c’erano le cucine economiche e le donne, per cucinare, accendevano il fuoco con dei cerini che venivano poi tenuti da parte per essere riutilizzati. Era un gesto a cui non ho mai dato importanza fino a quando ho visto per la prima volta il progetto Double Match…

Sì, quel progetto nasce per partecipare a una mostra a cui ero stato invitato da Gijs Bakker di Droog Design nel 2001, che mi chiese di immaginare quali sarebbero stati i prodotti di uso quotidiano tra dieci anni.

Io avevo pensato a questa idea del “fiammifero doppio” osservando mia madre che era solita tenere da parte i fiammiferi usati per poi riutilizzarli una seconda volta. Mi sembrava un comportamento saggio quello di considerare anche dei piccolissimi oggetti come i fiammiferi degni di essere usati fino in fondo, senza sprecare nulla. Un comportamento che mia madre ha sicuramente ereditato da una tradizione familiare e io non ho fatto altro che prenderlo in prestito cercando di comunicare lo stesso atteggiamento attraverso la piccola modifica dello sdoppiamento della testina.

Il senso era questo: forse possiamo ripensare il mondo partendo proprio dalle piccole cose, dove anche una scaglia di legno diventa preziosa.

Citi molto spesso tua madre come ispiratrice dei tuoi progetti.

Vero. Pensa che mia madre non sa neanche cosa sia “il design”. Ho però una piccola collezione di suoi oggetti da lei realizzati durante gli anni. Ad esempio ho un paio di occhiali composti da più montature sovrapposte, lei si faceva gli occhiali a seconda di ciò che perdeva di vista aggiungendo lenti su lenti e montature su montature.

Uno spazzolino da denti legato su un bastoncino diventava un grattaschiena.

Ha comprato un solo paio di ciabatte in tutta la sua vita, erano la stratificazione di più panni.

È una designer inconsapevole. Progettava oggetti funzionali rispettando un’etica, non buttare via nulla.

«Progettava oggetti funzionali rispettando un’etica, non buttare via nulla».

La tua preparazione accademica avviene all’ISIA di Firenze, facoltà che conosco bene e che ha una decisa impronta “post-Bauhaus”. Chi ha frequentato quella scuola ha avuto un’educazione progettuale che potremmo definire “calvinista”: per arrivare ad ideare una forma c’è prima un lungo percorso di riflessioni funzionali, etiche, antropologiche. Insomma la forma è il risultato di un lungo processo mentale e mai un fine.

Il tuo lavoro sembra seguire questa linea di fondo, ogni oggetto è il risultato di grandi riflessioni che però sembrano lontane dalla pesantezza calvinista del funzionalismo: i tuoi prodotti lanciano messaggi ad alto contenuto etico ma lo fai con la leggerezza di un bambino che si diverte.

Quando penso al mio modo di procedere in ogni progetto, mi rendo conto di non avere un vero e proprio metodo razionale, pianificato. Le mie regole cambiano sempre, a seconda del tema progettuale, dei materiali che mi trovo ad affrontare o dell’azienda con cui collaboro.

Ogni volta azzero tutto per ricominciare da capo. È un non-metodo, che però, specialmente nella prima fase della ricerca, mi aiuta a rimettere in discussione tutto.

All’ISIA ho avuto due insegnanti che sono stati molto importanti. Al primo anno Paolo Bettini: lui aveva una visione del design assolutamente fuori dalle regole, era un visionario. Con lui si facevano progetti al limite, cose come le tastiere morbide o i computer sui vestiti. Nel 1983 capisci?! Quando ancora praticamente non esistevano nemmeno i computer. Era quindici anni avanti, e la sua visione mi ha segnato profondamente.

Ebbi poi Enzo Mari: il primo giorno che entrò in aula, pronunciò queste parole: «ditemi subito chi è cristiano cattolico e chi è comunista! Chi è cristiano cattolico il voto politico ce lo ha già, potete anche non fare nulla, io lavorerò con quelli che la pensano in un altro modo». Immaginati lo stupore e la paura generale. Lui poi ci fece fare un percorso progettuale incredibile. Il tema era lo studio sul design anonimo, quello senza progettisti e senza tempo, quello che ha superato i millenni ma è valido ancora adesso: la botte, il pettine, l’ago, il boomerang. Design senza designer. Abbiamo ragionato sull’essenza delle cose e il perché della loro forma. È stato di una profondità meravigliosa.

Insomma hai avuto un padre progettuale molto impegnativo. Eri da poco uscito dall’università e Enzo Mari ti chiamò a lavorare con lui nel suo studio milanese. Chi ha conosciuto Mari sa che è praticamente impossibile non avere con lui un rapporto dialettico: il suo modo di intendere il design (e la vita) prevede lo scontro.

Poco dopo aver discusso la tesi, Mari mi chiamò per un colloquio a Milano. Andai con l’entusiasmo di un ragazzino perché non mi sarei mai aspettato che tra tutti i miei compagni di corso che erano più intraprendenti di me avesse scelto proprio il più silenzioso e introverso. Poi quando sono entrato nel suo studio e ho letto la frase “Non devo parlare inutilmente” scritta a mano con il gesso al centro di una grande lavagna a fianco della sua scrivania, ho pensato che allora forse potevo avere qualche possibilità. E così è stato, ma per una persona emotivamente ultrasensibile come me è stata durissima agli inizi abituarmi al suo carattere scontroso e senza filtri.

Quando sbagliavo qualcosa me lo faceva capire nel peggiore dei modi. Ricordo una mattina in cui dovevamo incontrare in studio i responsabili di un’azienda per mostrargli il modello di una sedia che mi aveva fatto costruire in polistirolo e legno. Ci avevo messo tutta la mia attenzione ma avevo inclinato lo schienale di un grado in meno di quello che mi aveva indicato lui. Quando eravamo tutti davanti al modello si accorse con uno sguardo dell’errore e senza dire una parola prese il modello e lo scaraventò per terra mandandolo in frantumi e creando sconcerto nei presenti.

I momenti in cui ci si scontrava maggiormente erano proprio questi, quando io mi prendevo delle licenze nel disegno e interpretavo a modo mio ciò che lui mi affidava come lavoro, e questo lo faceva giustamente imbestialire. Da lì poi nascevano discussioni infinite che potevano protrarsi fino a tarda sera e che servivano per riconciliarci e per tornare a casa più sereni.

Per il resto non abbiamo mai avuto troppe discussioni e siamo sempre andati d’accordo, abbiamo molti pensieri e visioni che ci uniscono e che condividiamo da buoni amici. È una persona speciale a cui voglio un gran bene e per me è un esempio assoluto di onestà, di coraggio e di coerenza.

Racconti poi che Mari ha criticato il tuo vaso “Una seconda vita”, lui avrebbe fatto un vaso che non si rompesse mentre tu hai fatto un vaso che potesse diventare qualcos’altro dopo essere andato in frantumi. Secondo me, in questa critica, c’è la vera grande differenza filosofica tra voi due. Mari concepisce il design come la produzione di oggetti-funzione, la forma deve seguire la funzionalità, per lui il vaso migliore è quello che non si rompe mai. Tu invece progetti oggetti-segno, dove fondamentale è il messaggio, comunicare un concetto. Stiamo parlando di due modi di concepire il design dove uno è la derivazione dell’altro e allo stesso tempo sono antropologicamente differenti.

Penso che tu abbia colto proprio il nodo. Per Mari prioritaria è la forma funzionale, lui dice «l’oggetto è, non deve sembrare»: ad esempio questa bottiglia in plastica [prende in mano una bottiglia che abbiamo sul tavolo, ndr] ha questa rientranza perché quando io la impugno non si deve schiacciare, deve rimanere rigida, questo è un oggetto che rappresenta se stesso e rispetta la sua funzione.

Intendiamoci, questa è per me una assoluta verità, ho però bisogno di aggiungere a questo un piccolo messaggio, una storia, un racconto. Qualche cosa che sia anche solo comunicazione che vada al di là della funzione dell’oggetto. È un qualcosa in più. Per Mari è un’aggiunta inutile, per me è quasi indispensabile.

Quali dei tuoi oggetti, invece, Mari ama di più?

Ama i progetti che risolvono aspetti funzionali come la lampada fatta con la cuffietta, o l’appendiabiti in legno incurvato, oppure i vasi di cartone. Nel lavoro è comunque una persona difficile… bisogna stare molto attenti [sorride, ndr]. Fuori dall’ambito lavorativo è invece un amicone.

Vasi in ceramica la cui forma è il risultato della modellazione manuale di tubolari in cartone ondulato, utilizzati solitamente per imballare bottiglie e vasi.

Poi, lasci Milano, la capitale indiscussa del design, per ritornare nella tua città d’origine, Massa-Carrara. Perché?

Milano è una città che amo molto, che mi ha fatto crescere e che mi ha dato le opportunità migliori. Lì ho conosciuto le persone che condividono i miei stessi interessi, che sento assomigliarmi e con cui ho stretto amicizie fraterne. È la città delle relazioni umane, delle sinergie e dell’operatività, dove tutto è possibile e realizzabile, e questo la rende una città meravigliosa.

Però per me è anche una città complessa, difficile, pesante da vivere nella quotidianità e per questo ho deciso di continuare la mia vita in Toscana, dove i ritmi più rallentati, l’ambiente naturale e il mare cullano con più gentilezza la mia vita e quella della mia famiglia.

Quello che ho guadagnato lasciando Milano è proprio questo, la qualità della vita quotidiana. Quello a cui ho rinunciato è la fitta rete di connessioni professionali che a Milano si creano spontaneamente e che avvantaggia e semplifica molto la vita lavorativa.

Credo anche, però, che la distanza da Milano mi abbia condotto a sviluppare logiche diverse, svincolate da meccanismi e da regole di appartenenza. Questo, alla fine, mi sembra l’aspetto positivo del mio non vivere in un ambiente metropolitano. In quest’epoca così appiattita e di pensieri standardizzati, diventa quasi un piccolo fattore di orgoglio personale.

Hai bisogno di tranquillità esterna per lavorare. Ci sono designer che vivono la fase progettuale “creativa” come una sorta di eccitazione e altri che la vivono come un momento difficile, quasi depressivo. So che tu appartieni all’ultima categoria…

Sì, all’inizio mi vergognavo a dirlo, perché un po’ tutti i miei colleghi raccontavano il momento progettuale come un divertimento. Fondamentalmente io devo partire soffrendo. La prima fase, quella della messa a fuoco è per me veramente quasi dolorosa, posso stare male persino fisicamente.

Raccolgo i dati e comincio a sperimentare con i materiali e finché non trovo un appiglio di idea su cui proseguire mi trovo ad avere l’umore sotto i piedi accompagnato anche da vari disturbi psicofisici. Quando sono in questa fase sono intrattabile. L’idea giusta però mi sopraggiunge spesso proprio quando l’umore raggiunge il minimo livello sopportabile. Se centro l’obbiettivo abbastanza bene comincia la fase euforica, quella in cui non molli, in cui arrivi a fare orari impossibili e non mangi fino a quando non hai finito, o meglio, finché non sento di aver finito.

Deve essere così, io metto dati nel cervello ed evidentemente lui per elaborarli soffre fino a quando non trova la giusta risposta.

Parliamo di oggi, cerchiamo di dire due cose sul design contemporaneo: tu non sopporti proprio l’“estetizzazione”.

C’è la tendenza a confondere il design con il fashion, ma io credo che questi siano due mondi diversi e incompatibili. La moda ragiona in una logica di rinnovo quadrimestrale dei prodotti, mentre il design ha come parametro, o dovrebbe avere, il definitivo. Si producono vestiti che hanno la durata dettata dalla moda, gli oggetti dovrebbero essere progettati perché rimangano per sempre. Sono due mondi che si possono contaminare tra di loro ma che hanno principi differenti e che trovo assolutamente inconciliabili.

Quindi l’“estetizzazione” per te corrisponde in realtà ad una “fashionizzazione”?

Sì, sembra che essere designer significhi vestirsi e atteggiarsi in un certo modo. Addirittura sembra che oggi, per fare design, bisogna essere anche belli!

Questa tendenza al “fashion” la noto in molti giovani designer, ma non faccio nomi [ride, ndr]. Questo secondo me non è più design.

Cosa ti piace invece?

Un concetto che a me piace molto di un designer è l’umiltà. Tutti i grandi che ho conosciuto avevano questa qualità. Pensa, chiesi un giorno a Bruno Munari di potergli far vedere la mia tesi, ero un ragazzo e lui mi invitò nel suo studio. Mi tenne un’intera mattinata a parlare dei miei progetti. Fu di un’umiltà commovente, lui non aveva bisogno di dimostrare nulla perché il suo lavoro parlava già.

Penso che un designer debba far parlare i suoi progetti e non concentrarsi su come apparire.

Dimmi allora un giovane designer che ti piace.

Per me la centralità del design rimane ancora e solo il progetto, nella sua qualità totale. È il progetto che si giudica, il suo autore viene sempre dopo, e se il progetto è di qualità arriverà comunque a destinazione. Ma se è il contrario, no.

Sono convinto che prima o poi la verità emerga sempre. Per questo sono attratto dal lavoro di quei giovani che lavorano con umiltà e con il senso assoluto della qualità. Quelli che sanno mettersi da parte per lasciare parlare solo il proprio lavoro.

Uno di questi è Giacomo Moor che ha una grande e raffinata intelligenza progettuale e soprattutto è un bravissimo artigiano, e questo per me è il massimo.

Anche Alessandro Zambelli mi piace molto, perché riesce a calarsi perfettamente in ogni materiale che affronta e lo fa ogni volta con soluzioni inventive sorprendenti.

Vittorio Venezia è l’ultimo che ho conosciuto per il suo lavoro in ordine di tempo e devo dire che lo ammiro già molto, il suo approccio concettuale ed essenziale si concretizza sempre in risultati emozionanti.

Hai citato tutti designer molto legati al mondo dell’artigianato. Anche tu sembri trovarti più a tuo agio con la dimensione artigianale rispetto a quella aziendale.

Con gli artigiani ho un tipo di rapporto completamente differente rispetto all’azienda. Se nell’azienda non trovo una persona con cui avere un feeling non c’è verso di poterci lavorare, non c’è proprio modo di condividere un progetto. Penso che tra azienda e designer ci dovrebbe essere una partecipazione totale, uno scambio di reciproco rispetto e invece questo spesso non accade, a volte sembra che sia il designer a dovergli qualcosa.

Quello che non mi piace nel rapporto con le aziende è la poca disponibilità al dialogo: se un progetto piace, bene, altrimenti nulla. A volte non ti lasciano alcuno spazio per i ripensamenti.

Con gli artigiani è diverso, all’inizio sono intimoriti dalla figura del “designer”, ma poi il rapporto piano piano diventa alla pari, è facile avere uno scambio reciproco, che quasi sempre si trasforma in una sana amicizia.

Ho capito che io non riesco a dare troppa importanza alla parte commerciale di un prodotto, per me importante è l’aspetto poetico ed emozionale. Quando succede che un’azienda capisce questo mio modo di vedere il design allora mi sta bene che ci sia l’azienda dietro, questo ad esempio è successo con Antonio Lupi, Zani&Zani, ZavaLuce e poche altre.

Io non sono un designer industriale, sono un designer che si trova, a volte, a lavorare con l’industria.

Abbiamo finito, grazie Paolo.

Grazie a te, dai finisci questo tramezzino!

Questi vasi hanno una superficie composta da più strati di colore sovrapposti, che emergono quando la superficie viene lavorata con degli utensili metallici.

Il diffusore è realizzato partendo da una lamiera piana tagliata al laser. La rete creata è modellabile a mano, permettendo di modificare la forma a proprio piacimento.

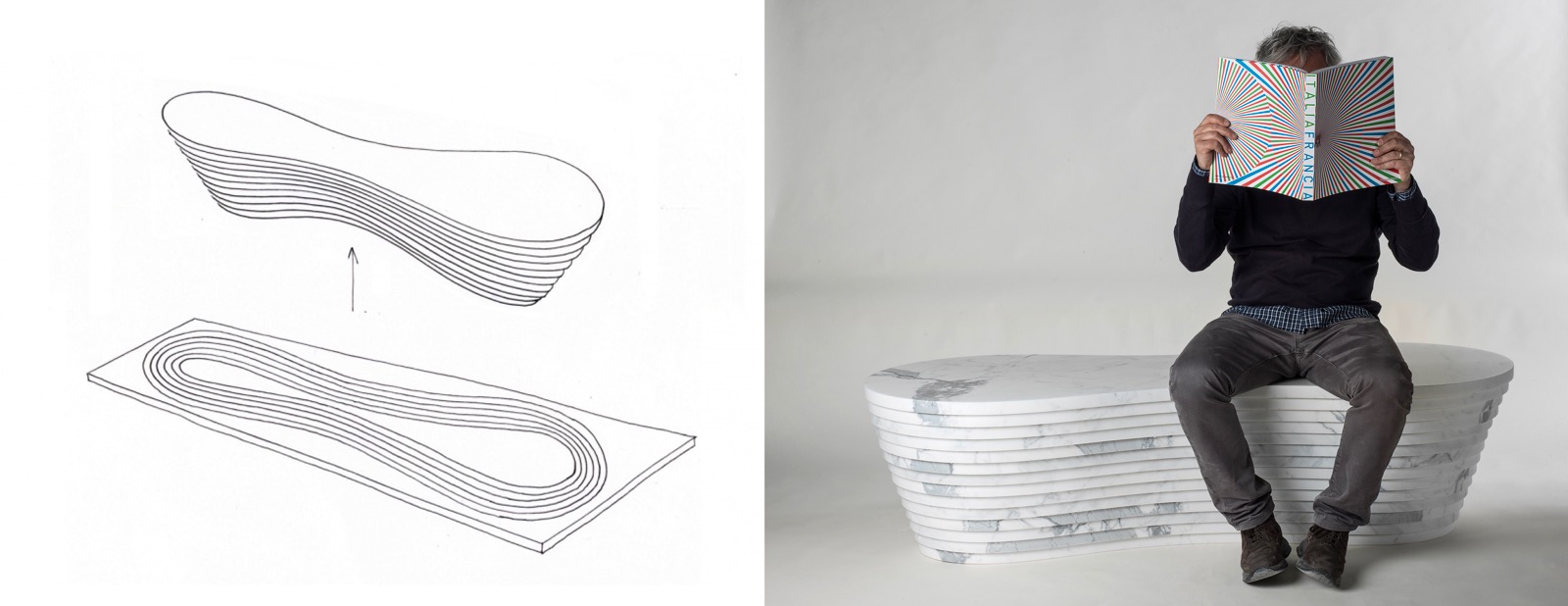

È un vaso dall’aspetto indefinito, “vago”. I 24 anelli che formano il vaso sono ricavati da tre piccole lastre in marmo di Carrara tagliate a getto d’acqua. “Rispettare la materia” è uno dei princìpi del lavoro di Ulian.

Composta da 400 corpi di penne Bic Cristal. La snodabilità dei singoli bracci permette di variare la forma.