Francisco nasce in argentina, da anni fa spola tra l’Italia e il suo paese d’origine. Fa parte di quel gruppo di progettisti che vedono il design come inscindibile con la produzione industriale, o con un’istituzione che assomigli molto all’industria. Il suo è un design tecnologico: i suoi lavori spaziano tra diverse tipologie, ma il settore nel quale eccelle è l’illuminazione.

Per lui il valore del designer si misura sempre sulla sua capacità di coniugare ricerca avanzata e qualità espressive dei prodotti. Innovare ha un valore etico, senza innovazione non c’è design ma solo forma per la forma.

È vincitore di molti premi, tra i quali il Compasso d’Oro e il Premio dei Premi per l’innovazione nel design, conferito dal presidente della Repubblica.

Ci incontriamo nella libreria Gogol di Milano, vicino alla sua casa-studio.

* * *

Ormai sei un Italiano acquisito…

Sì, beh, sono arrivato a Milano alla fine del ’98 per fare la Domus Academy. Pensa che ero arrivato per stare qui un anno!

Ora alterno, facendo un mese qui in Italia e un mese nel mio studio-laboratorio a Salta, nel nord dell’Argentina, un posto vicino alla Bolivia e al Cile. Lì ho creato la mia bolla per isolarmi da tutto così da poter unicamente progettare.

A Milano ho molte distrazioni e input, faccio il pieno della sua energia e del suo fermento culturale oltre a mantenere i rapporti con le aziende con le quali lavoro, ma per progettare sono più tranquillo in Argentina.

Non ti crea problemi questo?

In realtà avevo il dubbio se si potesse fare, lasciare Milano e fare su e giù. Ma devo dire che per me è la soluzione ottimale.

Cos’è veramente “argentino” nel tuo modo di progettare?

La dimensione filosofica credo sia rimasta molto argentina. Ho l’idea un po’ naïf di poter cambiare il mondo, vivo in uno stato di miraggio e utopia permanente. Questa idea fa parte delle mie origini ed è tipicamente argentina.

Dicevi che sei nato a Salta, quindi in una città costituita da un’architettura coloniale e neoclassica. Molto orientata al revival di stili passati, tu però sei l’esatto opposto.

Sì, assolutamente. Mio padre è stato praticamente l’unico architetto che nella mia città si sia opposto a questo modo di costruire. Lui ha sempre perseguito l’ideale del modernismo, cercava nuove estetiche sfruttando le tecnologie del momento e rispettando il luogo nel quale costruiva. Per lui fare una casa in stile inglese con il clima e il paesaggio che c’è a Salta era assurdo, una cosa da ignoranti.

Ho imparato a capire mio padre con il tempo, prima ero troppo giovane e pensavo solo a come differenziarmi da lui. Ma ora, quando qualcuno mi parla di mode o di tendenze, o dice “questo è quello che vende” provo un senso profondo di fastidio, credo che questa sia la sua eredità esistenziale.

Ecco allora da dove nasce il tuo DNA per l’innovazione…

Sei poi un designer che ha deciso di confrontarsi con la produzione in serie. In pratica un industrial designer, dove “industrial” è una parola molto importante, diciamo fondamentale.

Il design nasce dal rapporto tra un designer e una struttura che riesca a produrre quelle idee, punto. Il mio ultimo progetto [Eutopia, ndr] è stato realizzato al di fuori del classico rapporto con un’industria, e l’ho fatto perché oggi con l’abbattimento dei costi di produzione e le nuove tecnologie è possibile fare questo mantenendo una qualità elevatissima. Ma quando poi tu incominci a produrre, trasportare, distribuire, fatturare, vuol dire che avrai bisogno di un’organizzazione: la possiamo chiamare come vuoi, ma è di fatto una struttura industriale. Già ora iniziano a nascere aziende molto più piccole e flessibili, e in futuro ne nasceranno sempre di più, ma sempre aziende saranno.

Dunque sei un designer “industrial”, ma apri all’autoproduzione?

È un’opportunità di espressione linguistica nuova. Quando ho visto che c’era la possibilità di avere una qualità produttiva eccellente ho sperimentato l’autoproduzione progettando la sedia Eutopia. Non sarei mai arrivato a quel risultato se fossi andato per un canale tradizionale. Avevo il pieno controllo di tutto il progetto, non dovevo mediare con un ufficio tecnico: questa sensazione di potere è stata molto faticosa ma anche molto bella e secondo me ha dato ottimi risultati. Nell’autoproduzione vedo del valore e delle opportunità progettuali nuove.

Non sei quindi un talebano dell’“industrial”.

[Ride] Sono talebano su molte cose: perseguo l’idea che mi convince di più, anche se è dieci volte più complicata rispetto a tutte le altre, potrei stare mesi per trovare la soluzione ad un piccolo dettaglio. Sono poi talebano nel valore del progetto, nel senso che sono convinto che sia quello a giustificare tutto. Ma la cosa importante è non essere talebani a priori, non seguire mode o tendenze ed essere aperti a nuove possibilità.

Un designer come te ha quindi avuto modo di lavorare con il grande mondo degli artigiani: mi spieghi quale differenza hai trovato tra l’artigianato argentino e quello italiano?

Il tessuto artigianale italiano è evolutissimo, gli artigiani di qui sono praticamente piccole aziende di altissima qualità. Io qui posso richiedere un pezzo unico o dei prototipi e quello che voi chiamate “artigiano” me lo invia per posta con una rapidità e precisione incredibili. Lavorare con loro mi diverte moltissimo. Questa è una meraviglia dell’Italia che è tutta vostra, anzi, tutta nostra.

In Argentina non è così. O trovi la grandissima azienda, che però non ti farà mai un pezzo unico o una piccola serie, ma dovrai chiedere almeno mille pezzi, oppure hai un artigiano che però è artigiano veramente: senza attrezzature, che produce spesso con una qualità molto scadenti e con tempi di consegna molto lunghi, spesso incerti. Ovviamente ci sono anche degli artigiani di qualità ma sono molto rari.

L’Argentina ha vissuto tanti anni di populismo dove la gente è stata abituata a non aver bisogno di lavorare, un nuovo cliente è vissuto ancora come una scocciatura prima ancora che un’opportunità. Questa è certamente una generalizzazione, stiamo parlando soprattutto della mia zona, il nord Argentina, ma posso dire con certezza che da me non c’è ancora la cultura del lavoro che c’è in Italia.

…Io credo che ci sia da essere orgogliosi ad avere qui un professionista come te.

Amo l’Italia, l’apprezzo moltissimo. Voi non sapete cosa avete. Una delle vostre virtù è che siete molto autocritici, però secondo me esagerate, vi tirate delle incredibili bastonate tutto il tempo. Mi piace molto la cultura del fare italiana, perché non è basata sui soldi ma è basata sulla passione nel fare bene le cose. Questo lo vedi dal fioraio, al cuoco, all’artigiano e questa cosa mi piace molto e mi fa trovare in sintonia con questo modo di intendere la vita.

C’è poi un’altra cosa, tutto il sistema del design italiano si basa sulla fiducia: tu vai da un fornitore italiano e non firmi nulla, non sanno nemmeno cosa sia un contratto di disclose agreement. Gli racconti la cosa e uno si mette a lavorare anche un intero mese senza nessuna garanzia di un risultato. Anche lo stesso sistema delle royalties è tutto basato sulla fiducia. Questa cultura della fiducia l’ho trovata solo in Italia.

Sei un designer che affronta vari temi, ma hai toccato livelli straordinariamente evoluti con l’illuminazione.

Credo dipenda dal fatto che mi trovo bene ad esplorare le cose che cambiano. In termini tecnologici un divano o una sedia cambiano meno rapidamente delle luci.

La nascita del LED mi ha dato la possibilità di scoprire un mondo completamente nuovo, era come aver scoperto l’America. Molti miei colleghi utilizzavano il LED ancora con la logica della lampadina: che poi è quello che succede quando si ha una nuova tecnologia. Anche le prime automobili venivano disegnate come se fossero delle carrozze. Non è strano, la velocità con la quale la gente è in grado di leggere i nuovi oggetti è molto inferiore rispetto alla velocità della tecnologia. Io però credo che uno dei ruoli del designer sia prendere l’evoluzione tecnologica e renderla comprensibile spingendo fino al limite della comprensione: ovviamente la difficoltà sta nel non andare troppo avanti, sennò avresti uno scollamento con la società.

Come mai la tecnologia LED è stata, secondo te, così rivoluzionaria?

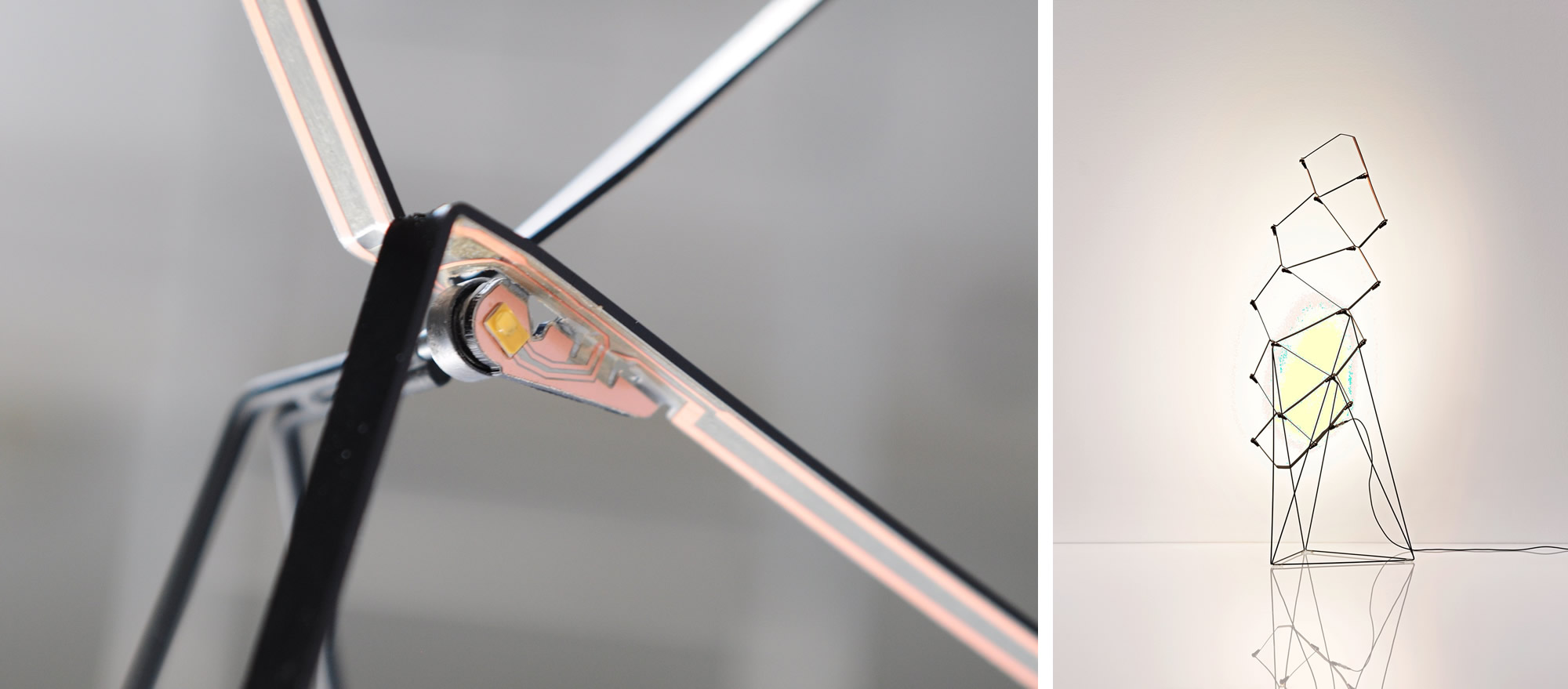

La rivoluzione più grande del LED è che è un elemento elettronico e non più elettrico, questo mi ha permesso di lavorare e aprire nuove possibilità con l’intelligenza elettronica. Ad esempio è grazie a questa caratteristica che è potuta nascere la lampada Mesh. Ho lavorato con un tecnico elettronico bravissimo ad un sistema di punti luminosi “intelligenti” che posso regolare singolarmente, come meglio credo, indirizzando i flussi di luce con una semplice App. Senza il LED questo sarebbe stato impossibile.

C’è un’altra caratteristica: il LED è piccolissimo mentre le vecchie lampadine sono molto grosse. C’era un paradosso, i led venivano messi assieme come se fossero una lampadina. Io ho invece sempre lavorato spargendoli per ottenere una migliore diffusione della luce, più spargi i raggi emessi dal LED e migliore è la diffusione luminosa.

E le maggiori difficoltà tecniche di questa tecnologia?

Principalmente due. La questione termica, il LED scalda molto. E poi la questione elettrica, non è facile far arrivare la corrente in così tanti punti sparsi tra di loro.

Sei un grande studioso di tecnologie e materiali. Ma la scintilla ti arriva sempre da un’intuizione funzionale.

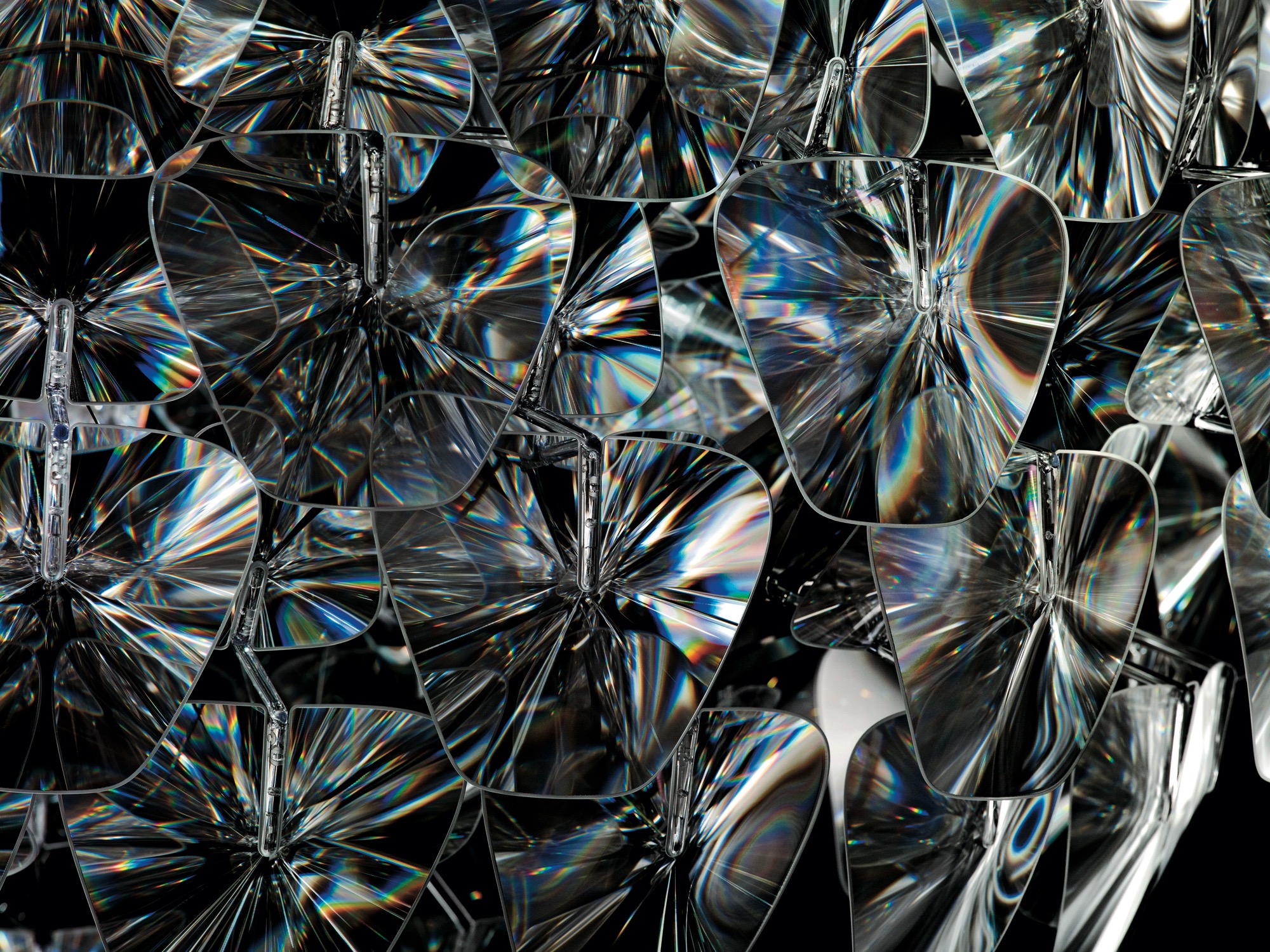

Ma certo, ti faccio un esempio: ero ad una festa in casa di amici e avevo visto un cuscino gonfiabile in PVC fatto con un materiale interessante. Era una cosa di un kitsch inimmaginabile! Ma vedere un cuscino che sembrava di cristallo e che pesava pochissimo per me era magnifico. Poi arrivai a sapere che si trattava delle lenti Fresnel, e ovviamente studiai la tecnologia e approfondii il tema.

All’epoca si facevano i lampadari in cristallo per riflettere le luci in mille parti: quando Luce Plan mi chiese di fare un lampadario io decisi di sostituire il cristallo con le lenti che avevo visto a quella festa. Così è nata Hope.

Questa lampada ha poi vinto il Compasso d’Oro. Dietro a questo progetto non c’è solo una intuizione ma anche un lavoro di anni per la definizione degli incastri, lo studio della rifrazione della luce, l’ottimizzazione del processo produttivo… insomma un impegno importante per te e l’azienda che l’ha prodotto.

Sì, è così. Infatti le imprese vogliono da me la Hope, ma poi non tutte sono disposte ad accompagnarmi nel percorso necessario per creare quel tipo di ricerca. Dal primo prototipo, che era praticamente inguardabile ma che aveva il germe di un’idea, alla produzione finale, ho lavorato con Luce Plan per più di due anni. Le aziende preferiscono impegnarsi su oggetti già definiti in partenza, ma sono poche quelle che sono disposte ad impegnarsi invece su un argomento e svilupparlo per fare un passo avanti che non sia solo formale.

Al Salone del Mobile non esponi mai tanti lavori: presenti forse uno, massimo due progetti che sono però prodotti assolutamente ben risolti ed approfonditi.

Generalmente io riesco a lavorare a tre progetti l’anno. Il mio tentativo è quello di astrarmi dal Salone del Mobile. O almeno ci provo, perché in realtà non è facile, le aziende spingono ma anche io sono contento di poter esporre in una occasione così bella. La voglia di far vedere la cosa che stai facendo è tanta, ma certamente non sono uno che vuole fare dieci progetti all’anno.

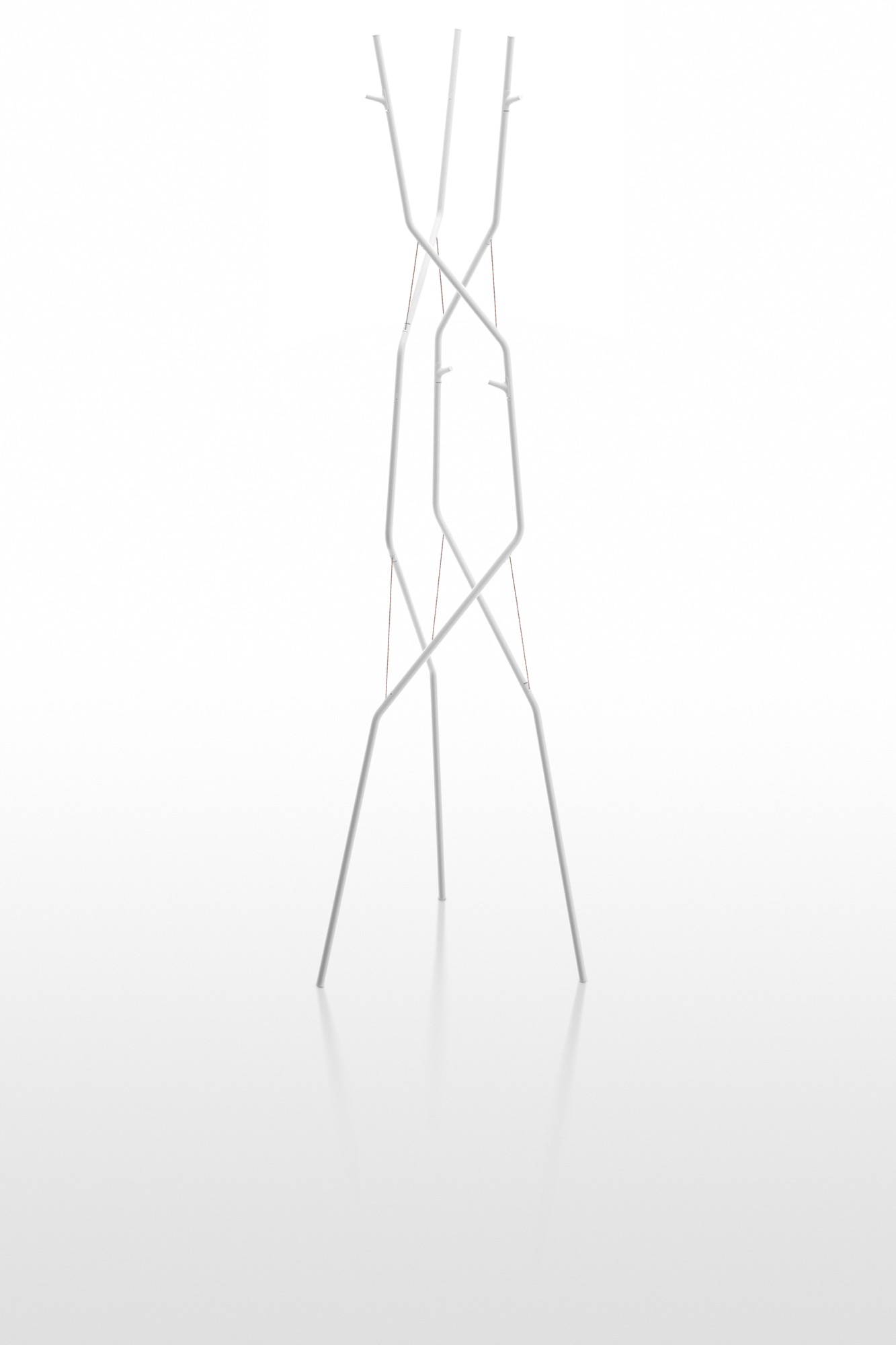

Uno dei progetti più all’avanguardia è Nothing. È una piccola rivoluzione nel mondo dell’illuminazione perché ridefinisce l’idea che abbiamo sempre avuto di lampada.

Questo progetto è stato concepito quando il LED era agli inizi, all’epoca vedevo che tutti riutilizzavano delle soluzioni tecniche che venivano dalla lampadina: in pratica riunivano tanti LED dentro un’unica fonte luminosa, ricreando di fatto le classiche lampade ad incandescenza.

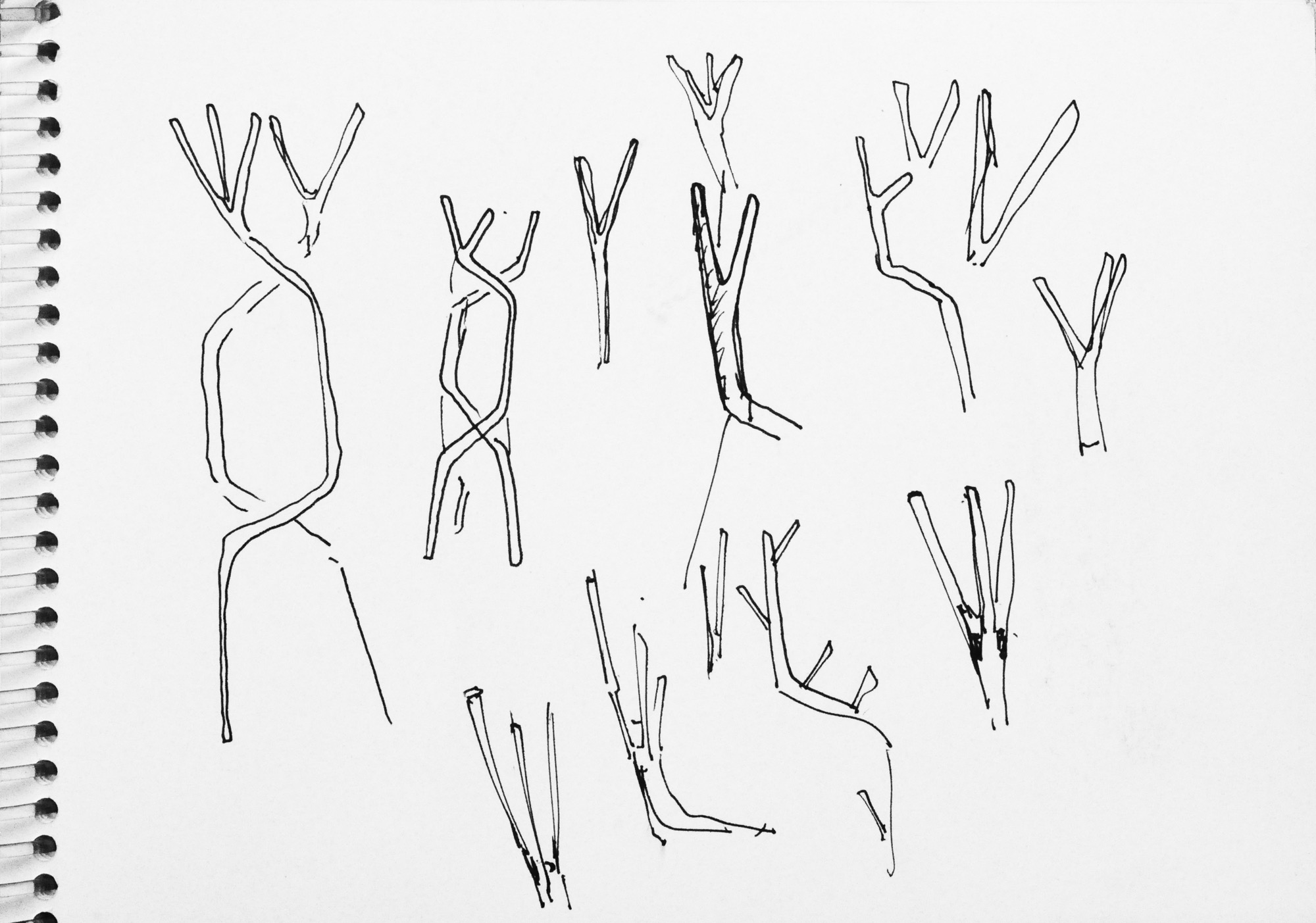

La mia domanda è stata: come potrebbe essere una lampada che non avesse nessun riferimento a quello che c’è già stato prima?

Decisi di ripartire dalle basi e quindi da un circuito stampato che trasformato tridimensionalmente sarebbe diventato una lampada. Partire da un elemento bidimensionale per arrivare a una struttura tridimensionale è stato complicatissimo: a seconda di come modificavo i tagli si modificava completamente la forma.

Questo progetto è stata una follia: io non progettavo la forma, progettavo dei tagli che andavo a realizzare con il laser. Ogni prova era quasi una settimana di lavoro. Ricordo che ero sfinito e ad un certo punto mi dissi, «devo riuscire a farlo»!

Dopo un’altro anno in cui mi dedicai quasi solo a quello, lo conclusi. Ho lavorato tre anni producendo più di 140 prototipi.

Il problema tecnico più importante che hai dovuto superare qual è stato?

Mille problemi. Ad esempio trovare un sistema di tagli che piegasse il circuito in modo che non si rompesse. Oppure un’altro problema da risolvere fu riuscire a far disperdere il calore in modo efficiente e allo stesso tempo in grado di diffondere la luce in modo efficace.

L’idea di formare un oggetto con solo dei tagli era concettualmente bellissimo. È stata una sfida tecnica-intellettuale con me stesso. Forse però, in questo caso, avrei dovuto pensare un po’ di più alle persone.

Però piace molto agli addetti ai lavori.

Giusto, ma la vera magia si crea quando si trova un equilibrio tra la ricerca e la creazione di oggetti che vengono capiti. Ovviamente dobbiamo partire sempre dalla ricerca e non dal mercato. Ma detto ciò mai pensare che sia “colpa della gente”: se la gente non capisce la responsabilità è di noi designer che non ci siamo fatti capire.

La ricerca per progettare questa lampada mi è servita per realizzare altre lampade, mi è servita per crescere, ma il suo limite è di essere stato un processo molto cerebrale, forse troppo.

Esistono in italia dei fenomeni specifici sul design. Uno tra questi è quello che io definisco con il termine design decadente, cioè la ricerca di riferimenti ad un design del passato: lampade, sedie, imbottiti, tavolini sembrano la rivisitazione di forme passate. Tipico è l’utilizzo dell’ottone, il rosa anticato, i velluti… un designer come te fortemente basato sul presente e amante del futuro cosa ne pensa di questo modo di fare design?

Quello non è design, è decoro. Non tutto si può chiamare “design”. Il decoro non è un delitto, è però un’altra cosa, io non lo faccio perché forse non lo so fare o perché non lo voglio fare. Per me riprendere stilemi, materiali o tecnologie del passato e riproporle di nuovo, ora, in un altro contesto storico non è progetto, è altro. Un po’ come mio padre quando non riusciva a chiamare “architettura” chi riproponeva stilemi estranei alla nostra epoca.

… Ad esempio il progetto “Candela” riprende sicuramente stilemi che richiamano al passato, ma dentro ci metti un pensiero, una riflessione e una tecnologia che fa diventare quel progetto una riflessione sul futuro.

Questa lampada è stata prodotta per una giovane azienda danese [Astep] che utilizza in molti suoi prodotti il tema della candela. Anni prima avevo fatto una ricerca, una delle tante, sulla cella Peltier: si tratta di un sistema che ha la proprietà di poter creare elettricità con il principio dello sbalzo termico. Mi sono detto, la candela è una fonte luminosa bellissima ma la sua forte energia termica la sprechiamo. Ho allora inventato un sistema perché il calore della luce prodotta potesse essere trasformato per ricaricare il cellulare o qualsiasi altra periferica elettronica.

Ora queste lampade sono utilizzate nei bar danesi, dove tradizionalmente si posizionano le candele nei tavolini, e dove c’è spesso al difficoltà ad avere prese per ricaricare computer o cellulari.

Quindi hai utilizzato una tua vecchia ricerca abbandonata nel cassetto.

Una cosa che ho capito è che devo perdere tempo ad assecondare la mia curiosità senza avere paura di perdere tempo.

…E quindi non smettere mai di riflettere sulle cose.

Un designer dovrebbe sempre farsi delle domande, e le risposte a quelle domande dovrebbero essere i suoi progetti. Il design è la materializzazione di una filosofia.

Una delle domande più difficili da farsi è «perché faccio design»? Quando ho iniziato a fare questo mestiere ero felice, ma senza sapere il perché. Mi dicevo «vabbè, alla fine è un fatto egoistico, creare è una cosa che è concessa solo agli umani e a Dio». Però che cosa mi muove? Perché faccio questo? Perché non dormo la notte se non trovo una soluzione?

La mia risposta è stata che noi siamo quello che siamo grazie a tutto quello che hanno progettato e realizzato le persone che ci hanno preceduto. Se non ci fossero state un sacco di persone creative prima di noi, oggi vivremmo ancora nelle caverne: il nostro linguaggio, i nostri vestiti, questi oggetti sono il risultato di migliaia e migliaia di idee e persone che le hanno realizzate. Le persone creative danno il senso al loro fare per poter portare l’evoluzione un pochino più avanti.

Il ruolo del designer non è fare oggetti che vendano, il ruolo del designer è dare il proprio contributo a fare un passettino più avanti. È molto faticoso, a volte non ce la fai a produrre vera evoluzione, ma ci deve essere quello spirito: sempre. È questo il senso di fare design.

Grazie Francisco, credo che con questo abbiamo finito.

Grazie a te, Tommaso.