Il design contemporaneo sta vivendo un momento di smaterializzazione dei prodotti. I designer, da inventori di nuove forme, stanno diventando figure che progettano prima di tutto riflessioni. Ernesto Iadevaia e Lorenzo De Rosa fondano lo studio Sovrappensiero nel 2007.

Potremmo definire il loro un design narrativo, fondamentali sono le possibilità evocative degli oggetti e la loro capacità di far riflettere su cosa significhi produrre oggi. L’atteggiamento non è mai provocatorio, ma anzi, poetico e suggestivo. Il linguaggio sperimentale ha trovato molta fortuna nelle gallerie private, ma l’obbiettivo rimane quello di trasferire questa ricerca anche nell’ambito della produzione industriale: hanno già collaborato con diverse importanti realtà aziendali come Mamoli, Waypoint, Bialetti, Manerba e altri.

Ci incontriamo a Milano e facciamo una chiaccherata ai tavolini del bar di fronte al loro studio.

* * *

…Quindi avete studiato a Caserta e poi vi siete trasferiti a Milano.

⬤ Lorenzo: Sì, io ho fatto la specialistica al Politecnico mentre Ernesto ha iniziato la professione. C’era un po’ la consapevolezza che in Campania fare design del prodotto sarebbe stato molto difficile e ci siamo trasferiti.

Milanesi acquisiti ma rimanete sempre “terroni” vero?

⬤ Ernesto: Assolutamente! Siamo i tipici amici che vengono dal Sud. Pensa che la domenica ci si trova ancora a casa mia a mangiare la frittura di pesce, cosa c’è di più “terrone”?!

E Milano? Cosa vi ha dato?

Noi siamo innamorati di Milano. È una città che ci ha dato veramente tanto, sopratutto per quanto riguarda la nostra professione. Se vuoi fare il designer questo è il posto dove iniziare, qui si parla e si respira design.

Qui abbiamo istituzioni come La Triennale, ci sono le aziende, qui c’è un certo tipo di cultura. Qui, soprattutto, ci sono le persone che parlano la nostra lingua, quelle che ci capiscono.

I vostri sono oggetti che raccontano storie. Emblematica da questo punto di vista è la sedia “seguimi”.

Il tema per questo progetto era disegnare le sedie dell’ultima cena, quindi tredici sedie, ognuna ideata da un diverso studio di design. Gli apostoli su cui lavorare venivano estratti a sorte e a noi capitò San Matteo.

Quando Gesù andò da Matteo gli disse “seguimi”! E lui lo seguì, abbandonando tutto. La narrazione in questo caso era già scritta, noi dovevamo solo tradurla in un oggetto.

La sedia è un prodotto simbolo di comodità e agio, volevamo che perdesse la sua funzione con l’arrivo della fede. Ecco perché la gamba si stacca e diventa una croce. Matteo si alza per seguire il suo maestro, la sedia non serve più, perde la sua funzione e si abbandona, proprio come l’apostolo si abbandona alla fede.

Alla fine di tutto è sempre il racconto che dà vita agli oggetti.

Quindi alla base c’è sempre una narrazione.

I nostri oggetti vogliono essere narrativi ma non è detto che debbano raccontare un racconto. A volte ci concentriamo sulla narrazione di una memoria o di un gesto. Ad esempio il barattolo del caffè per Bialetti nasce dal ricordo di come mio padre prepara la moka: lui mette sempre l’imbuto della caffettiera sopra il barattolo della polvere per il caffè, in modo che tutto il caffè in eccesso ricada direttamente dentro il recipiente. L’obbiettivo è stato raccontare questo ricordo con un oggetto. Abbiamo quindi spostato tutte le funzioni nel tappo: il principio è lo stesso, fare in modo che il caffè in eccesso ritorni dentro.

La reale struttura di questo oggetto è la narrazione di un gesto quotidiano, il ricordo di un modo di fare che ci sembra interessante e che guarda con rispetto alla polvere da caffè, che “non va mai sprecata”, come ci hanno insegnato i nostri genitori.

Siete giovani e avete un approccio fortemente speculativo, diciamo che avete tutte le carte in regola per essere difficilmente capiti dalle aziende.

Sì è vero, però le aziende sono fatte di persone. Abbiamo trovato imprese con dirigenti veramente illuminati e che hanno avuto la voglia di rischiare pur di crescere. Ci sono poi aziende che cercano risultati immediati, spesso guardano la concorrenza cercando di rifare più o meno il prodotto che ha venduto di più. Queste sono le imprese fondamentalmente incapaci di dialogare con il designer e in questo caso è molto difficile guidarle ad una visione più a lungo termine.

La dimensione ottimale per un progettista sarebbe acquisire la direzione artistica di una impresa, è lì che si possono impostare percorsi ad ampio respiro, ma soprattutto è lì che è possibile preparare l’azienda a dialogare con altri designer.

Non solo le imprese ma anche le generazioni passate fanno fatica a condividere un approccio al progetto come il vostro. Mari ha parlato della contemporanea generazione di designer definendola “degradata”.

Credo che oggi il lavoro del designer non sia disegnare oggetti, ma gestire le complessità. Capire e interpretare il momento storico in cui si vive, il pubblico a cui ci si rivolge, interpretare nuovi mondi che prima non esistevano: si pensi anche solo alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

Il problema non è disegnare un oggetto ma capire come quell’oggetto si relazionerà alle persone che lo usano. Tutta questa complessità è molto diversa rispetto a quella che Mari ha vissuto negli anni ’60/70. O si cerca di capire quello che sta succedendo nella società contemporanea, oppure credo sia meglio rinunciare ad emettere sentenze.

Insomma la provocazione di Mari non vi è piaciuta.

Quello di Mari mi è sembrato più uno sfogo che una “provocazione”, ammetto però che da un certo punto di vista l’ho trovato stimolante. In fondo a me manca molto una critica vera al design. Ho spesso la sensazione di essere in un momento in cui va bene tutto. Per la narrativa o il cinema esistono dei critici che mi indicano se un libro o un film è un buon lavoro oppure no.

Anzi, visto che tu sei qui, ne approfitto per chiederti un’opinione su questo: non credi anche tu che manchi una critica che svolga la sua funzione di “critica” del design?

Sì, in effetti sento anch’io l’esigenza di una “critica” militante, che si schieri, prenda posizione e in qualche modo cerchi di indirizzare e porre dei temi sul progetto, accettando ovviamente anche il rischio di sbagliare o andare contro corrente. In questo momento si fa pochissima critica del design, e quella poca che c’è è spesso di tipo accademico, fatta principalmente da storici del design spesso impegnati a fare l’ennesima interpretazione dei Radical dentro un’aula universitaria, oppure dalle riviste di settore, con articoli del tipo “i dieci designer del futuro”, metà dei quali sono “giovani” che disegnano arredi in ottone in stile anni trenta.

C’è poi un’altra questione, sono pochi i critici che si occupano veramente del contemporaneo, perché è un argomento difficile e molto scivoloso. Quanti critici si sono occupati di voi? Dei Sovrappensiero o dei designer che oggi sperimentano davvero? Pochissimi. Eppure se si vuole fare i conti con quello che sarà il design del futuro bisogna quantomeno cercare di capire i linguaggi di chi fa oggi ricerca. Provare ad aggiornare la grammatica a cui il Novecento ci aveva abituati è un’altro dei compiti mancati dai critici. Sento anch’io l’esigenza di una critica che si schieri, che provi a comprendere l’oggi e cerchi di dare la direzione. Per ora la mia migliore risposta è essere qui, con voi, a parlare di progetto e a cercare di capire.

Provo ad allacciarmi a questo tema. I designer oggi svolgono spesso la funzione di critici. Con questo spirito avete affrontato ad esempio il tema dell’oggetto senza identità. I prodotti rischiano l’anonimato quando non hanno luoghi di provenienza o quando non creano interazione con gli utenti.

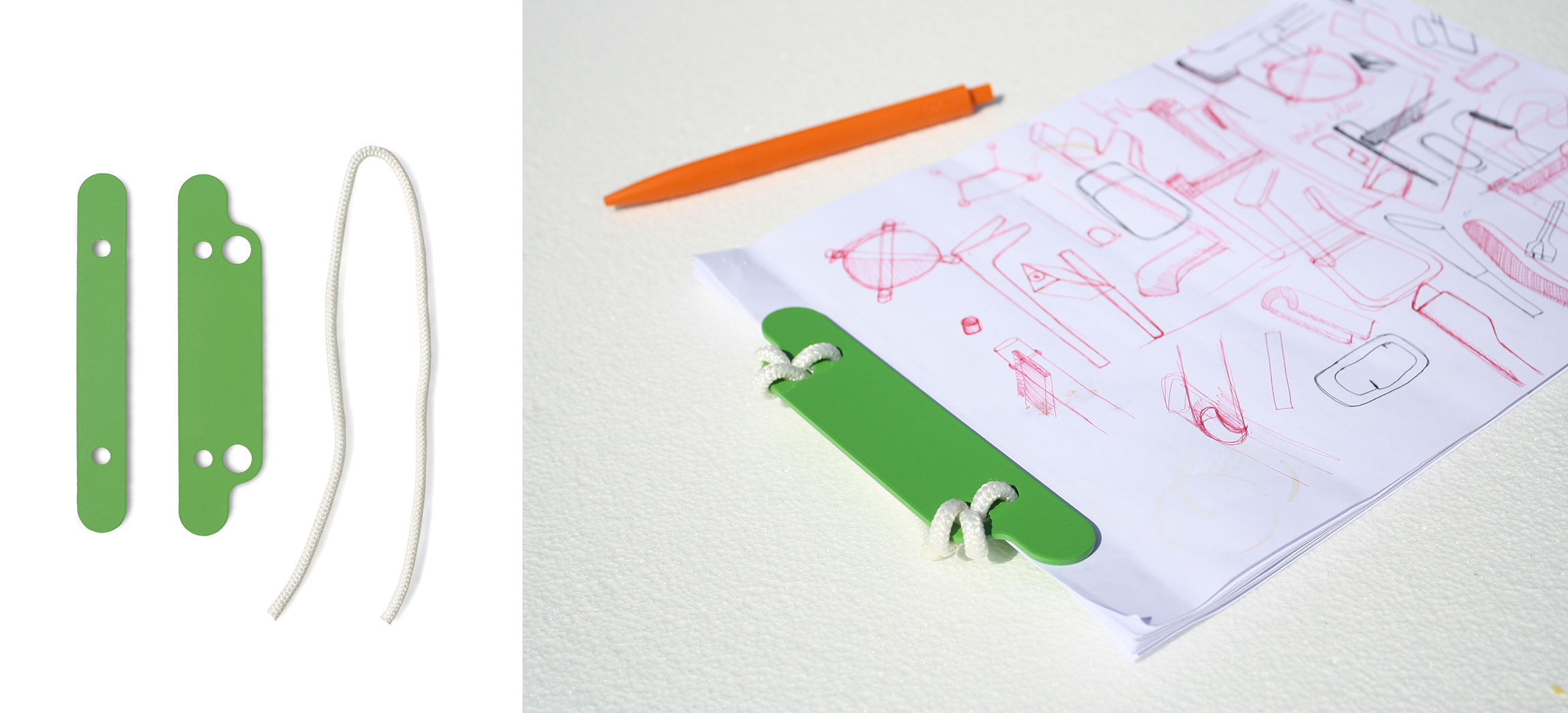

Sì, la produzione tende a produrre oggetti sempre più anonimi. Prodotti realizzati in Cina possono essere disegnati da un designer svedese, la materia prima può essere americana e il tutto potrebbe essere gestito da un’azienda italiana che è in grado di esportare i suoi prodotti in qualsiasi parte del mondo. Noi non vogliamo essere negativi su questa realtà, ma ci siamo posti il problema di come poter dare un’identità ai prodotti. Abbiamo così realizzato una collezione di oggetti apolidi, senza una connotazione identitaria precisa: hanno però una particolarità, per poter essere utilizzati hanno assoluto bisogno di un apporto da parte dell’utente. Chi compra questi oggetti sarà invitato a ritrovare elementi del proprio territorio che li completino. È presente quindi una componente industriale anonima e riproducibile ovunque e una componente personalizzata, legata al territorio. Il nostro obiettivo è dare una valore identitario sia del luogo, sia di chi fruisce l’oggetto.

Quindi l’identità si ha quando viene attivata una personalizzazione dell’oggetto: ad esempio un diario non diventa mio quando lo compro, ma lo diventerà quando comincerò a scriverci sopra i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sogni…

Esattamente, è proprio così. Ci siamo accorti che diversi fenomeni, come ad esempio i social, tendono a creare un’estetica omologata. Sembra che si stia creando una cultura per dire cosa deve piacere a tutti. Far completare dall’utente un prodotto vuole dire far attivare una riflessione sul mondo degli oggetti, vuol dire fare in modo che un oggetto abbia la possibilità di essere veramente nostro non solo perché lo abbiamo comprato.

Questo progetto è stato importante perché lo abbiamo voluto noi, non c’è stato nessun cliente o committente che ce lo ha domandato. Troviamo fondamentale ogni tanto slegarci da tutto e provare a riflettere su quello che stiamo facendo. Questo spesso diventa una guida per i lavori futuri.

Le parti industriali sono in acciaio, MDF pigmentato.

All’utente viene richiesto di aggiungere un elemento naturale del proprio territorio per renderlo funzionale.

Con la collezione “Memoriae” avete analizzato il tema della memoria…

Sì, questo progetto ci è stato richiesto dopo il nostro primo Salone Satellite. Siamo stati invitati ad una mostra intitolata Memorie Visionarie. Ci veniva richiesto di affrontare in maniera molto libera il tema degli oggetti legati al passato. Abbiamo realizzato tre concept, volevamo riflettere sul modo in cui ci relazioniamo ai prodotti che invecchiano nelle nostre case. Il risultato è stato il vaso “Missing” in cui c’è un vuoto: la volontà è quella di raccontare l’oggetto che non c’è più o che buttiamo o che si rompe. Poi abbiamo lavorato sul sottopentola “Waiting”, un centrino “fossilizzato” in silicone: questo è l’oggetto che finisce nello scatolone perché non siamo convinti di buttarlo via e quindi lo conserviamo. “Saving” invece è una campana di vetro e rappresenta gli oggetti a cui siamo emotivamente legati e che quindi vogliamo proteggere.

Questo modo di lavorare sembra essere la rivisitazione della scuola olandese. Esperienze come i Droog Design proponevano oggetti che vivono grazie al racconto che riescono a evocare. Il loro era spesso un approccio più performativo: un cubo metallico aveva senso quando a suon di martellate diventava una poltrona. Era il racconto del processo che dava significato all’oggetto. Utilizzavano una narrazione che potremmo definire “rude ma sincera”, voi invece evocate storie con una leggerezza poetica tipicamente italiana.

Non è un caso che questi oggetti nascono nel periodo in cui le esperienze dei Droog erano al loro apice. All’epoca noi eravamo ancora studenti e per noi i Droog sembravano una sorta di liberazione, una rimessa in discussione di quello che avevamo studiato nei libri.

È stata forte l’influenza. Quando abbiamo fatto la mostra Memorie Visionarie a Firenze poco lontani da noi esponevano designer come Paolo Ulian e Joe Velluto: per noi loro erano — e sono ancora oggi — delle icone, facevano quel design che veramente ci piaceva, quella era la filosofia progettuale che avremmo voluto seguire e fu per noi fondamentale esporre in una mostra di quel tipo. Prendemmo consapevolezza di quale sarebbe stata la nostra strada.

E non è un caso che siete dei grandi frequentatori dell’arte contemporanea.

Andiamo sicuramente di più alle mostre d’arte contemporanea che a quelle dedicate al design.

E quali esperienze artistiche seguite in questo momento?

Seguiamo artisti diversi tra loro: Ai Weiwei, Olafur Eliasson o meno noti come Jose Davila e Alicja Kwade. C’è poi un duo, si chiamano Pennacchio Argentato, vivono e lavorano a Londra ma sono delle nostre parti, di Santa Maria Capua Vetere. Ci piacciono molto.

Come nascono le narrazioni che fate attraverso gli oggetti?

Ci siamo resi conto di una cosa un po’ strana: noi non scriviamo quasi mai i nostri racconti, per gran parte di essi ci capita di parlarne quando non siamo in studio. Ad esempio eravamo a Barcellona a bere Estrella, abbiamo cominciato a raccontarci storie e da lì sono nate riflessioni e progetti che poi abbiamo trasformato in studio. Io credo che i nostri progetti riescano a venire fuori quando intorno a noi riusciamo ad avere un clima di piena libertà. In studio, tra mail, telefonate e incontri con i clienti facciamo più fatica. Quando riusciamo a ritagliarci questi momenti di serenità e spensieratezza nascono i dialoghi più belli, quelli che portano a qualcosa di veramente interessante.

E in questo periodo su cosa state lavorando?

Una tema che ci interessa e di cui parliamo molto in questo periodo è l’identità.

Se ad esempio oggi entriamo in un locale di cucina italiana ci rendiamo conto che quel luogo potrebbe tranquillamente stare a Brooklyn come da quasi qualsiasi altra parte, non ha una sua identità autonoma. Questo è un fenomeno che ci preoccupa molto.

Bialetti è ormai un’azienda internazionale, ma per noi è stato importante progettare rispettando quei principi che ad esempio fanno della tazzina di caffè una “buona tazzina per il caffè”.

Ovviamente cerchiamo in tutti i modi di evitare il rischio di essere dei conservatori. Ma per noi innovare vuol dire soprattutto cercare di differenziarci da una amalgama omologante che vediamo e che crediamo pericolosa.

A proposito di identità: esiste un’identità del design italiano? Il design italiano può dirsi differente rispetto a quello degli altri paesi?

Io credo che alcune nazioni hanno un’estetica molto forte e ben delineata: è abbastanza facile capire se un designer è scandinavo, olandese oppure tedesco. L’Italia, come sempre, ha tante influenze, tante complessità che si traducono in tante diversità. La varietà di linguaggi che abbiamo qui non le ritroviamo all’estero. Noi non abbiamo un’estetica definita e questo, secondo noi, è una cosa molto bella, un valore aggiunto.

Vi ringrazio, con questo abbiamo finito.

Grazie a te Tommaso.