Un tema centrale per capire l’attuale design italiano continua ad essere il rapporto con quelle figure mitiche, forse mitologiche, chiamate “Maestri”: sono personalità importanti che hanno creato pezzi capaci di superare il tempo e lo spazio, ma che soprattutto hanno elaborato quei metodi progettuali con i quali ancora oggi ci si deve in qualche modo confrontare. Gran parte della contemporanea generazione di designer sente l’esigenza di superare quelle idee e per farlo si pone spesso su un piano di sostanziale critica verso i principi dei loro “padri progettuali”.

Esiste però un gruppo di progettisti che si tira fuori da questa contrapposizione, anzi sposa molti dei principi professati dai loro predecessori proponendo un’evoluzione quasi sempre rispettosa di quegli insegnamenti. Valerio Sommella è uno di loro: come i Maestri ama il disegno e la ricerca della “bella forma”. Anche lui crede che la partita del design, quella vera, si giochi nel campo della produzione industriale. Come i Maestri crede che il design sia il tentativo di piacere a più persone e non a nicchie di pubblico o agli addetti ai lavori.

Sommella si muove quindi sul solco di una storia lineare, ma ne aggiorna il linguaggio. In lui troviamo un nuovo eclettismo espressivo che integra assieme linguaggi anche molto distanti tra loro: minimalismo e design organico, razionalismo e decoro, antropomorfismo e astrattismo, citazioni del classico e progetto futuribile. Utilizza sempre un linguaggio fatto di forme semplici e immediate. Non ama la speculazione, crede semmai che la bellezza della forma sia il mezzo principale per arrivare al cuore delle persone.

Con Valerio ci incontriamo a casa sua, a Milano. Prendiamo un caffè e cominciamo a chiacchierare.

Che poi tu hai iniziato nello Studio di Giovannoni.

Sì, è così. E ti devo dire che quegli anni con lui mi hanno influenzato veramente molto.

E cosa ti ha interessato di più delle sue idee?

Tante cose. La principale è il suo modo di intendere questa professione in relazione al mercato e al pubblico. Ha una quasi naturale capacità di toccare delle corde che arrivano velocemente alla gente: forme materne, amichevoli, rassicuranti, e devo dire che in questo noi due siamo sempre andati molto d’accordo.

Un’altra caratteristica di Giovannoni è l’attenzione maniacale che pone sulla definizione della forma: spende una quantità enorme di tempo su dettagli e particolari estetici minimi, attenzione che non ho mai più trovato in nessun altro. Ricordo che a volte mi chiedevo se avesse senso lavorare così tanto su dettagli che molto probabilmente non avrebbe mai notato nessuno: oggi però mi ritrovo a fare come lui, il suo modo di progettare è stato fondamentale per me.

Poi sei andato in Olanda a lavorare nello studio di Marcel Wanders: la sua è una impostazione progettuale molto differente rispetto a Giovannoni.

Esatto. Per farla semplice ti direi che se Stefano Giovannoni pensa al prodotto, alla sua forma e alle sue proporzioni, e ci ripensa mille volte, per Wanders il prodotto è da inserire all’interno di una visione più ampia: il particolare perde importanza a favore del generale, il prodotto diventa scenario, famiglia, una storia da raccontare e in cui si ritrova sempre il suo segno, una sorta di “estetica Wanders” che applica ai diversi brand per cui lavora. È anche per quello che ho fatto più fatica ad entrare nel suo sistema progettuale.

Forse perché il tuo metodo era ormai molto “giovannoniano”.

L’esperienza con Wanders è stata importantissima e ci sono state delle influenze forti da parte sua, ma certamente il mio modo di lavorare è più vicino a quello di Giovannoni.

C’è un altro tema. Il design contemporaneo fa ampio utilizzo dell’autoproduzione, ma tu, come i Maestri, sei un designer che lavora con le imprese. Avere a che fare con le aziende vuol dire lavorare e mediare continuamente con le esigenze dell’industria. Un lavoro enorme che spesso è poco visibile ai non addetti ai lavori.

Sì, è così, mediare fa parte del gioco e potrei farti molti esempi perché l’industria ha molte esigenze. Progetti ridefiniti integralmente per adattarli alla componentistica standard, progetti ridefiniti in parte per esigenze di magazzino, progetti semplificati a discapito di scelte progettuali.

Il principio di solito è quello di ridurre la complessità e quindi i costi di produzione. Negli anni me ne sono capitate molte e ogni progetto ha una piccola storia da raccontare, ma appunto, “fa parte del gioco”.

Un’altra cosa che ti lega ai Maestri è la ricerca della “bella forma” attraverso il disegno. Molte sperimentazioni contemporanee, invece, partono da altri presupposti come la sperimentazione sui materiali.

È vero. Credo che nel progetto sia ancora il disegno a fare la differenza: ritengo la definizione del dettaglio, la cura delle forme essere un aspetto fondamentale. Per me il progetto è soprattutto nel disegno.

Un progetto che ben rappresenta la tua idea di “oggetto disegnato” è il pelapatate per Alessi. Lo hai chiamato Sfrido, è un termine che conosce soprattutto chi frequenta il mondo della produzione.

Sì, lo “sfrido” è l’insieme degli scarti di lavorazione: gli “scarti” di un pela patate sono di solito le bucce tagliate come dei nastri lineari e sottili. Il pelapatate Sfrido è un nastro di acciaio che si piega su se stesso diventando un oggetto: possiamo dire che la sua forma è il risultato di quello che produce.

La cosa che ho trovato molto interessante è osservare come gli utenti lo utilizzano: ognuno a modo suo. Io l’avevo pensato per essere impugnato diversamente, ma poi mi sono accorto che quel modo era solo uno dei tanti modi possibili. È stato bello osservare che il designer progetta una funzione, ma è l’utente ad appropriarsene a modo suo.

Hai una visione fortemente commerciale nei confronti del design: la vendita degli oggetti è per te l’obiettivo finale del designer?

La questione per me è semplice, il designer è una figura professionale di supporto alle aziende e, lavora per sviluppare dei prodotti. I miei clienti non sono delle ONLUS, il loro fine ultimo è quello di vendere.

Credo poi che il progetto serva a raccontare qualcosa di nuovo, che abbia un senso, e che possa entrare nelle case delle persone. Uno dei miei più grandi orgogli professionali è stato quando alcuni prodotti sono entrati nel catalogo dei punti Esselunga: è stato per me il vero battesimo popolare. In quel contesto la figura del designer scompare, è il prodotto che parla e che viene preso perché serve e perché piace. Annullare il designer e far emergere l’oggetto è forse la situazione ideale per come io intendo il progetto.

Ma allora non hai mai il timore di fare un design piacione? Un tipo di progetto che cercando il consenso della gente, poi perde la forza sperimentale?

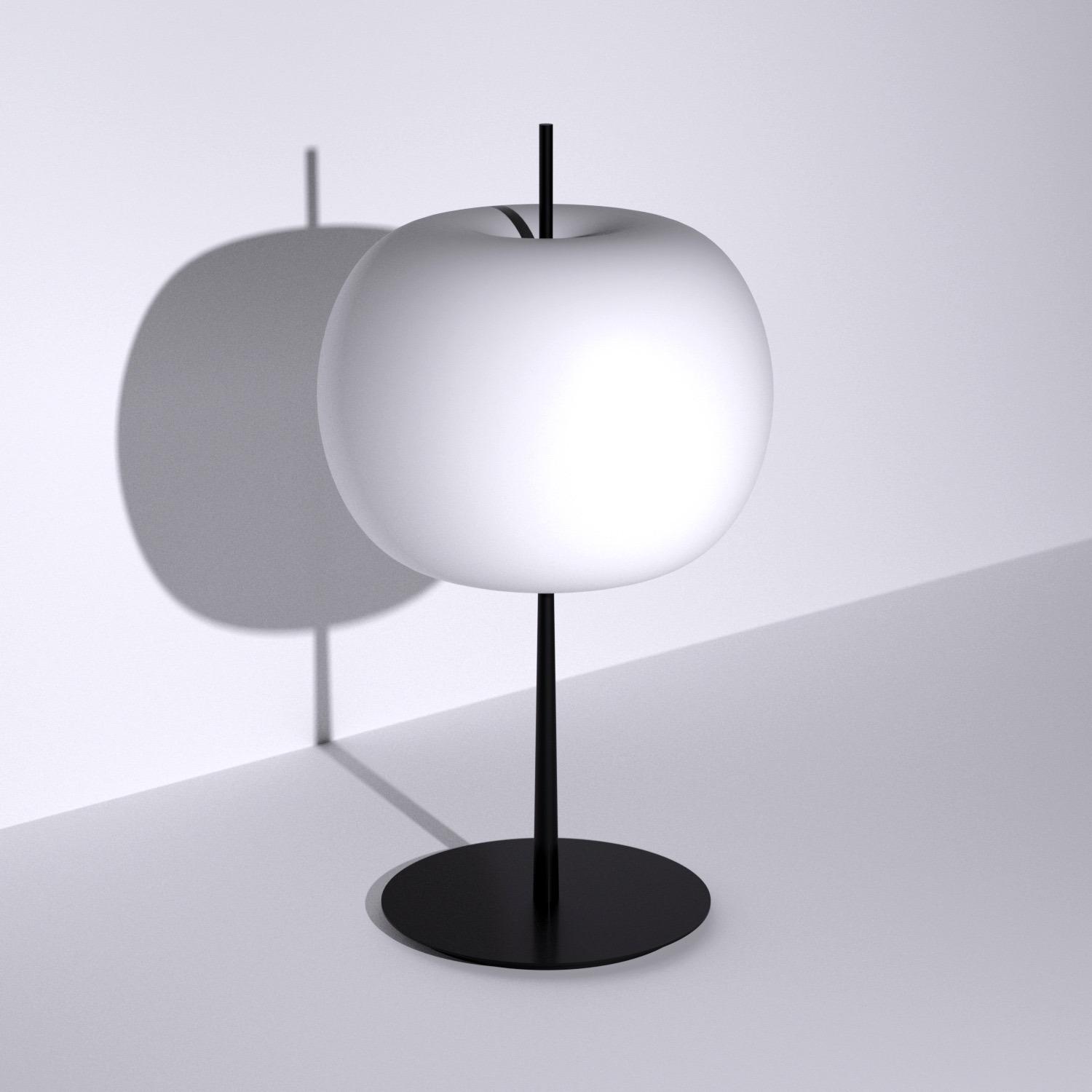

Per me essere piacioni vuol dire disegnare quello che al momento, “seguire il trend”. Del tipo, se nell’illuminazione va di moda la sfera sul tubo, allora la si fa. Io cerco di non essere così. La lampada Kushi, ad esempio, è nata proprio con l’intento di superare la “sfera sul tubo”, per cercare di superare la moda, “il trend” che tutti inseguivano.

Dal secondo dopoguerra l’Italia è stata la più grande produttrice di oggetti icona del mondo. Oggi è difficile trovare oggetti che hanno quella capacità di persistere nel tempo, di avere un potere semantico che sembra non svanire mai. Si potrebbe dire che i giovani designer non sono più capaci di creare oggetti iconici, ma questa è solo un’analisi superficiale della questione, che invece è molto più complessa e che riguarda i cambiamenti sociali e i rapporti che abbiamo con gli oggetti.

È da anni che ci ragiono e tempo fa ho provato a rappresentare il mio pensiero così.

[Valerio si alza e prende dalla libreria un oggetto strano, ndr].

Questa spugna rappresenta il campo d’azione del design, è una spugna naturale quindi immagino che nel tempo cresca e che la sua crescita sia legata a nuove possibilità nel campo del design, nuove tecnologie o nuovi materiali ad esempio. Gli spilli e i chiodi di vari materiali che vedi conficcati sono i progetti realizzati nel corso degli anni, più o meno rilevanti in base al loro diametro e materiale.

Immagina quindi gli oggetti icona come grandi chiodi d’oro, quelli meno rilevanti come spilli di ferro: i primi rimarranno per sempre, i secondi destinati col tempo a deteriorarsi e scomparire.

Ad oggi la spugna è già molto piena e più andremo avanti e più sarà fitta e sempre più difficile sarà “infilare” nuovi progetti. Le strade possibili saranno quindi osservarla molto attentamente, studiarla, analizzarla per individuare qualche interstizio libero, fare progetti così sottili e irrilevanti da entrare dove capita, oppure trovare nuove opportunità dove la spugna cresce.

Ad esempio la Superloon [Jasper Morrison per Flos, ndr], è un progetto che non poteva essere fatto dieci anni prima, può esistere solo con la tecnologia a LED di ora. L’illuminazione ha ampi spazi di azione perché è una tecnologia in continua evoluzione, ci sono invece campi che hanno una difficoltà estrema, come ad esempio quello delle sedie o gli imbottiti.

Quindi secondo te è soprattutto un fatto di sovrappopolazione di icone?

Sì, secondo me è la causa principale, ma è a anche una questione di tempo. Ci vuole del tempo per fare un’icona e magari tra dieci anni ci accorgeremo di come alcuni giovani di oggi in realtà qualche icona l’hanno creata.

E quando tu progetti lo fai pensando che quel prodotto avrà una ciclicità? Oppure il tuo obiettivo è creare un oggetto che duri nel tempo?

Bella domanda, ho un’idea precisa su questo, ti rispondo sinteticamente: progetto perché i miei prodotti rimangano a lungo nei cataloghi delle aziende e possibilmente nella memoria delle persone.

L’idea razionalista del Novecento poneva la forma in relazione alla funzione. Maestri come Mari, Magistretti, Zanuso, Sapper e altri consideravano importante quel principio. Il tuo modo di progettare sembra però non partire mai dalla funzione.

In diversi miei oggetti la formula “forma segue la funzione” non ha alcuna ragione di essere applicata, anzi, a volte è l’esatto opposto.

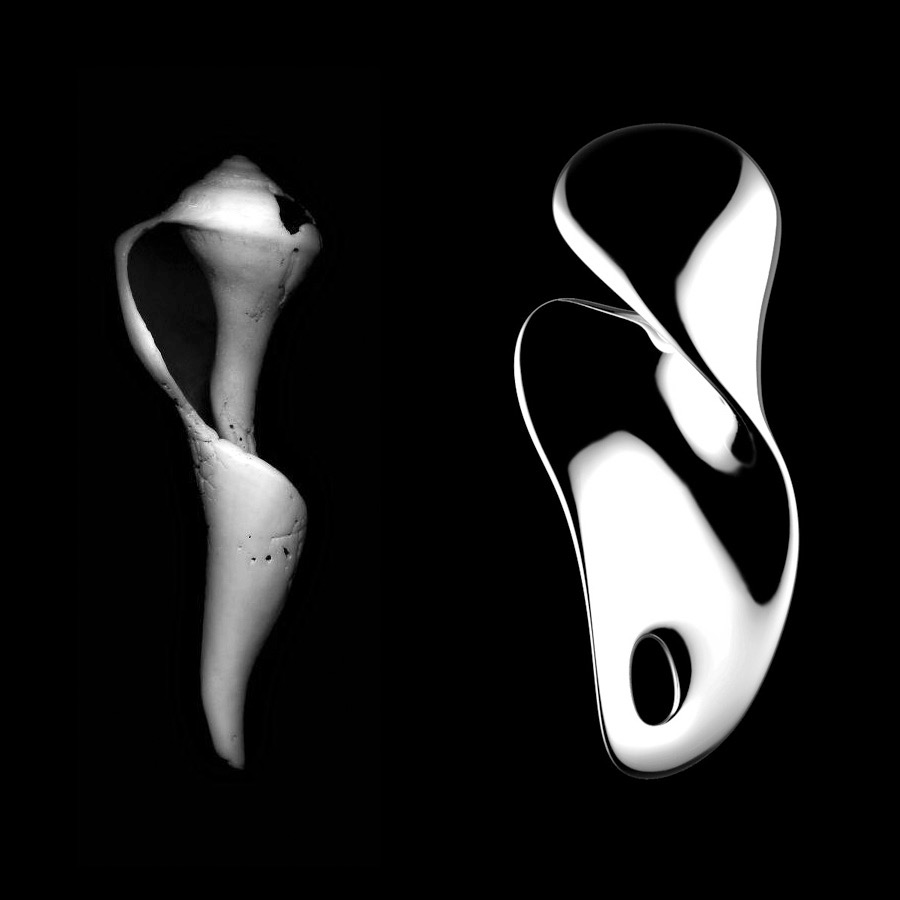

L’apribottiglie Bulla nasce così. Alessi aveva già molti apribottiglie che funzionano benissimo, sarebbe stato assurdo partire dalla questione funzionale. Ero al mare e mi sono detto «e se trovassi ora una conchiglia in grado di aprire un tappo?».

Realizzai così dei modellini in pongo per verificare se questo approccio poteva essere possibile: ho verificato se un oggetto, una forma, è in grado di realizzare una funzione. Una sorta di funzione casuale, praticamente il ribaltamento del principio razionalista forma segue funzione.

Siamo accomunati da un grande amore per il mare e sono molto frequenti i riferimenti a questo elemento nei tuoi progetti.

Ho sempre passato le mie estati all’Isola del Giglio, un posto meraviglioso dove vado ancora.

In mare pesco, mi immergo e faccio ancora oggi delle lunghe nuotate. Il mare è sempre stato importante per me e per qualche ragione trovo interessanti tutta una serie di oggetti ad esso legati: galleggianti, ancore, bitte, in generale tutta l’oggettistica legata alla nautica e alla pesca.

Molte di queste attrezzature le ho prese a riferimento per i miei progetti.

Oggi la critica si domanda se è possibile continuare a parlare di “design italiano”, insomma se nell’era della globalizzazione questo tipo di definizione abbia ancora senso. Secondo te esiste un tipo di cultura progettuale riconducibile all’Italia?

Vedi quelle sedie di Zanotta? Le ha comprate mia nonna più di trent’anni fa probabilmente ignorando chi le avesse prodotte o progettate: credo abbia scoperto veramente la parola “design” solo il giorno della mia laurea.

Quel tavolo di Fontana Arte era dei genitori della mia compagna e ti potrei parlare delle lampade Flos e Venini che ricordo a casa dei miei zii o dei pezzi di Arteluce, le sedie Plia su cui pranzavo da bambino.

In Italia siamo cresciuti in questo contesto, spesso non rendendocene nemmeno conto. Tutto questo è il risultato della nostra cultura estetica, progettuale e di quell’imprenditoria che ha avuto una visione straordinariamente innovativa nel fare impresa, puntando sul prodotto e sulla qualità.

È per questo che vedo con grande preoccupazione l’acquisizione delle imprese italiane da parte di grandi fondi d’investimento: lo trovo un processo di spersonalizzazione molto pericoloso.

Direi che con questo abbiamo concluso, grazie Valerio.

Grazie a te Tommaso.

Ti manderò la foto di questa “spugna-accrocchio”.