I designer hanno percorso negli anni una strada verso una sempre maggiore specializzazione, con una sostanziale distinzione tra discipline come il design del prodotto, la grafica e l’arte. Un forte contributo nel distinguere i diversi ambiti è stato dato dall’industria bisognosa di professionalità sempre più qualificate e settoriali: il sistema accademico, rispondendo a quelle esigenze, ha via via separato i vari percorsi formativi.

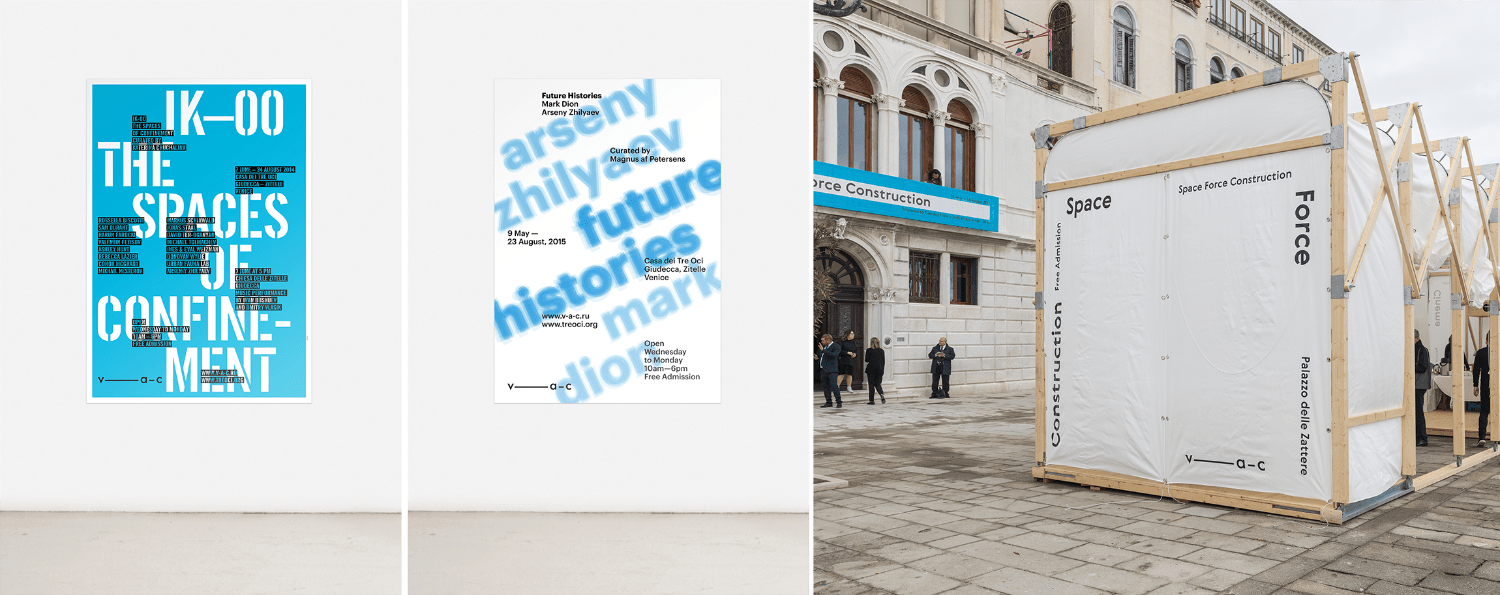

Lo Studio Zaven, fondato da Enrica Cavarzan e Marco Zavagno, assume come principio quello di lavorare ai confini delle varie discipline, negando una vera separazione tra i vari ambiti e anzi promuovendo contaminazioni diverse: l’unione tra design del prodotto e quello della comunicazione, l’idea che il processo progettuale possa prevedere la speculazione artistica e la collaborazione con diverse figure eterogenee tra loro. Nei loro lavori possiamo trovare oggetti industrializzati, ma anche immagini coordinate per enti culturali, allestimenti ed installazioni come progetti editoriali per libri e varie pubblicazioni.

Con Enrica e Marco ci siamo incontrati nella loro casa di Venezia durante la vigilia di Natale: la nostra chiacchierata è iniziata impacchettando gli ultimi regali con i loro due figli.

Vi siete entrambi laureati in Disegno Industriale: Enrica ha anche studiato nell’ambito delle arti visive, mentre tu Marco sei stato successivamente a Fabrica, a lavorare sul tema dei new media. Grafica, design del prodotto, arte: sono tutte materie che il vostro studio sembra voler utilizzare assieme, unendole in un unico approccio.

⬤ Marco: Per noi sono progetto, punto: non c’è distinzione. Sono solo diversi modi di chiamare la progettazione. Crediamo che entrambe le discipline possano dare possibili spunti di arricchimento. Far interagire idee diverse e materie differenti aiuta a costruire prodotti più completi. Anche per questo, ad ogni lavoro, ci circondiamo di diversi collaboratori: perché ognuno è portatore di altre esperienze, diversi punti di vista.

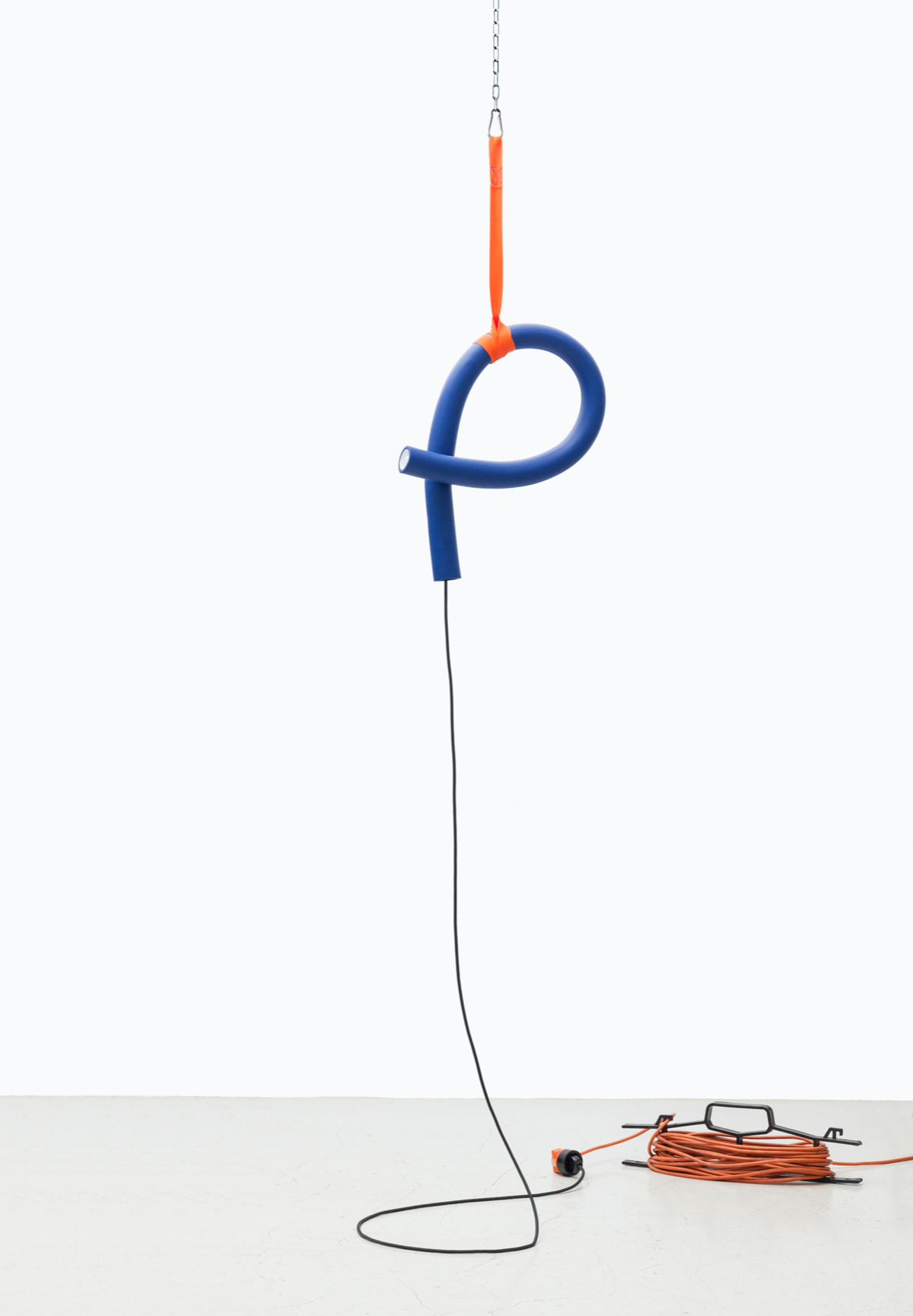

⬤ Enrica: La grafica entra molto nel nostro modo di fare design del prodotto. Ad esempio non abbiamo paura del colore: questa è una cosa che ci è stata insegnata dalla grafica. Troviamo importante giocare con il rapporto bidimensionale e tridimensionale con l’oggetto: non è una cosa che abbiamo inventato noi, in fondo gli oggetti per l’industria sono sempre nati da un disegno.

Ci interessa ragionare sui linguaggi che si trasformano. Partiamo da uno schizzo su carta e proviamo a trasformarlo in qualcosa di fisico. Quando progettiamo un libro facciamo spesso il procedimento inverso: partiamo dal mockup, dall’oggetto fisico, per poi andare a progettare nel bidimensionale.

Molti dei vostri oggetti sembrano dei prototipi: sperimentazioni che poi sono state prodotte dall’industria. Questo dipende anche da un nuovo modo di rapportarsi con le aziende da parte dei designer. Rispetto ai propri predecessori, chi progetta porta avanti autonomamente la propria ricerca per poi venire, o meno, intercettato dal sistema produttivo. Così facendo l’industria diventa uno dei possibili sistemi produttivi di un progetto: “uno dei tanti possibili”, non più l’unico.

È vero, spesso portiamo avanti studi su temi che troviamo interessanti e quando questa ricerca viene esposta succede che qualcuno ci chieda di portare l’idea nel mondo dell’industria. Abbiamo una “area giochi” in cui sperimentiamo e proviamo con i materiali: questo è rischioso ma ci consente più libertà nel progetto.

Ad esempio per il London Design Festival abbiamo realizzato un omaggio a Nino Caruso: Cedit l’ha visto e ha richiesto una collaborazione per poterlo produrre. Con l’azienda lo abbiamo industrializzato. Cedit ora lavora con lo stesso artigiano che aveva collaborato alla realizzazione del nostro primo modello e per noi questo è una cosa veramente bella. Sarebbe stato diverso farlo succedere se avessimo lavorato su commissione diretta dell’impresa.

Spesso il vostro è un design rude: non cercate il dettaglio grazioso o la finitura di valore. Anche per la grafica utilizzate dei caratteri bastone forti o immagini poco patinate. In questa rudezza ci vedo diversi elementi della Scuola Olandese.

Amiamo il lavoro dei grafici olandesi come Wim Crouwel o Karel Martens. Il loro era un modo di lavorare e di fare ricerca che ha rotto gli schemi della grafica tradizionale e da sempre ne condividiamo lo spirito.

Tu però sei il primo ad aver accennato ad una “contaminazione olandese”, siamo un po’ sorpresi: non ce ne eravamo resi conto, ma ci fa piacere saperlo, amiamo quel modo di fare ricerca.

E cosa ne pensate di quello che oggi può essere definito con il termine “sistema olandese”?

La scuola olandese si basa sul fatto che il designer è un artista. Lì tutto il sistema è strutturato seguendo questa logica, non ci sono aziende importanti di design, ci sono invece bellissimi musei, gallerie e università. C’è un atteggiamento nei confronti della disciplina diverso rispetto a quello che si ha in Italia, in Francia o a Londra. Questo noi lo troviamo positivo. Della scuola olandese seguiamo molto la sperimentazione sui materiali e la ricerca grafica, amiamo moltissimo il fatto che istituzioni e committenti rispettino il progetto e le persone che progettano, caratteristica che in tanti altri paesi non c’è. Ovviamente non tutti i progetti li troviamo sempre interessanti, spesso i risultati non sono all’altezza, ma questo è il rischio di quando si sperimenta.

Il designer oggi è il primo divulgatore del proprio lavoro: raccontare e spiegare l’attività quotidiana attraverso web o riviste fa parte del mestiere del progettista. Le aziende lo sanno e provano a sfruttarlo, anzi sul mercato gli studi diventano concorrenziali anche attraverso la loro forza comunicativa nei social.

Ci sono aziende che vanno in cerca di designer che hanno più followers. Credo sia una strategia sbagliata. Prima di tutto perché penso che sarebbe meglio se ognuno facesse bene il proprio lavoro: l’azienda che dovrebbe promuovere i propri prodotti, e il designer che dovrebbe progettarli. Tutti e due dovrebbero aiutarsi per un obiettivo comune, non delegare all’altro.

Credo poi che non siano nemmeno strategie così efficaci: i followers di un designer non sono compratori, ma spesso appassionati o studenti. Non c’è un ritorno economico in questo tipo di operazioni. Forse per il mondo della moda può funzionare, ma per le aziende che si occupano di design è un gioco ridicolo che non porta a risultati. Puoi avere un prodotto che ha milioni di like, ma alla fine, chi e quanti te lo comprano è la vera questione, soprattutto per le aziende.

Vivete a Venezia ma avete lo studio a Porto Marghera. Una è l’idea della città romantica per eccellenza e l’altra è un’area post-industriale. Due posti vicini, ma due mondi molto diversi.

Credo che le cose vengano sempre fuori dai contrasti. Quindi come dicevi tu noi viviamo tra “due mondi”, quello industriale di Marghera, che ha un suo fascino brutale e grezzo, e Venezia in cui trovi bellezza anche in un masegno rotto. Tutto questo non facilita, ma dà degli stimoli continui. Siamo molto contenti di questo e in qualche modo era quello che cercavamo.

Ho iniziato ad incontrare i designer dopo che Mari, in una intervista al Corriere, vi aveva definito una “generazione di degenerati”. Incontrando i designer che sperimentano con i linguaggi contemporanei, emerge un rapporto difficile con i Maestri del design italiano.

Non possiamo negare il fatto di essere intrinsecamente legati al modo di lavorare dei Maestri. I loro segni, il loro metodo è imprescindibile. La vediamo però come una generazione di persone che ha avuto molto e che a volte è stata poco disponibile a passare il testimone. Sentiamo di essere “figli” del loro egoismo.

Attorno a noi ci sono molti ragazzi che sono davvero bravi. Collaboriamo ogni giorno con gente molto in gamba: a differenza di chi ci ha preceduti siamo fiduciosi delle persone e nel futuro.

Secondo voi ha ancora senso parlare di “design italiano”?

Non lo sappiamo. Noi non pensiamo al design per l’Italia, pensiamo al design per le persone. Non è più necessario parlare di un design nazionale, ma di un design che sappia rispondere alle esigenze del mondo in cui viviamo. Disegnare per aziende italiane non vuol dire disegnare per persone che vivono in italia.

Sono un po’ stanco dell’idea di paese, non sono interessato a questa cosa. Ovvio che in Italia ci sono le mie radici, sono orgoglioso di essere nato qui. Il passato in questa terra è sempre stato fonte di grande ispirazione, ma per il resto catalogare ormai non ha senso. Parliamo di uomini più che di bandiere.

Grazie, Enrica e Marco.

Grazie a te Tommaso.