Abitando — fino a poco tempo fa — lì vicino, ho visitato spesso il Museo per la Memoria di Ustica. Situato fuori dal centro, nella prima periferia di Bologna, è uno dei luoghi più sconvolgenti e coinvolgenti (nel senso etimologico del termine, da colvolvēre, “avviluppare”) in cui possa capitare di metter piede.

Fuori c’è un parco pubblico piuttosto frequentato: un luogo che risuona di vita, tra bambini che giocano e urlano, cani che abbaiano, anziani che chiacchierano, ragazzini che giocano a pallone. Dentro, sembra di accedere a un limbo: chiudendosi alle spalle la porta, i rumori cessano e ci si immerge in una costante penombra e in un silenzio innaturale, interrotto solo dai sinistri sussurrii che escono dagli altoparlanti, parte dell’installazione firmata dall’artista francese Christian Boltanski, e dai passi di chi, lentamente — sempre lentamente —, cammina lungo il percorso che circonda la carcassa del DC9 abbattuto sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980.

Soprattutto negli assolati pomeriggi d’estate, il contrasto tra interno ed esterno ti dà la netta percezione di aver varcato una soglia. Di esserti lasciato dietro il mondo sensibile per entrare in una dimensione proiettata nell’eternità, dove la misura del tempo (come in una puntata di Lost) perde totalmente di senso. Fantasma tra i fantasmi, ti ritrovi solo coi tuoi pensieri finché l’attenzione, dai resti contorti dell’aereo sventrato, si sposta sulle casse nere. Nove grandi casse nere, che contengono — lo sai perché l’hai letto prima di entrare — gli oggetti appartenuti alle 81 persone a bordo, recuperati, come il relitto, dal fondo del mare.

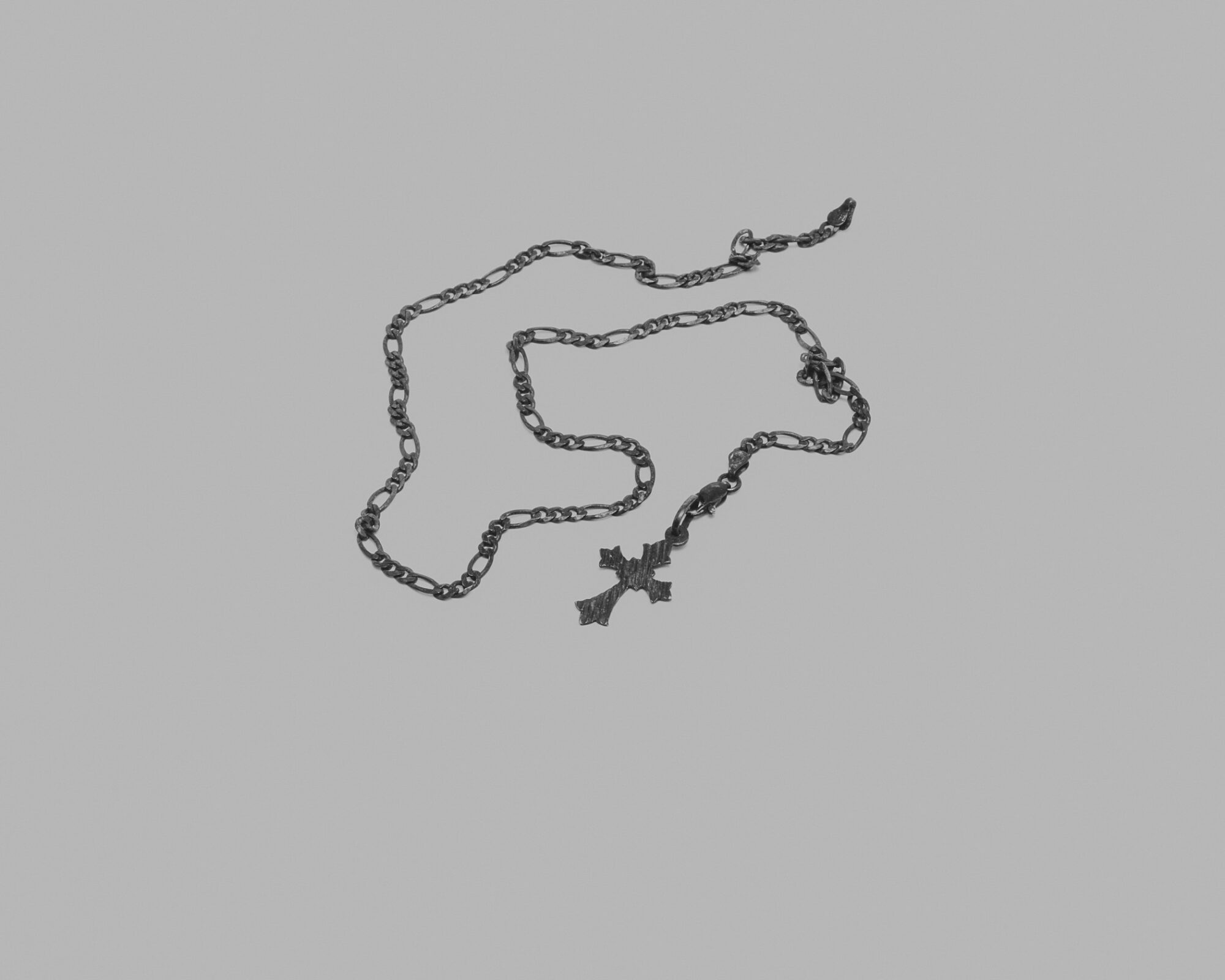

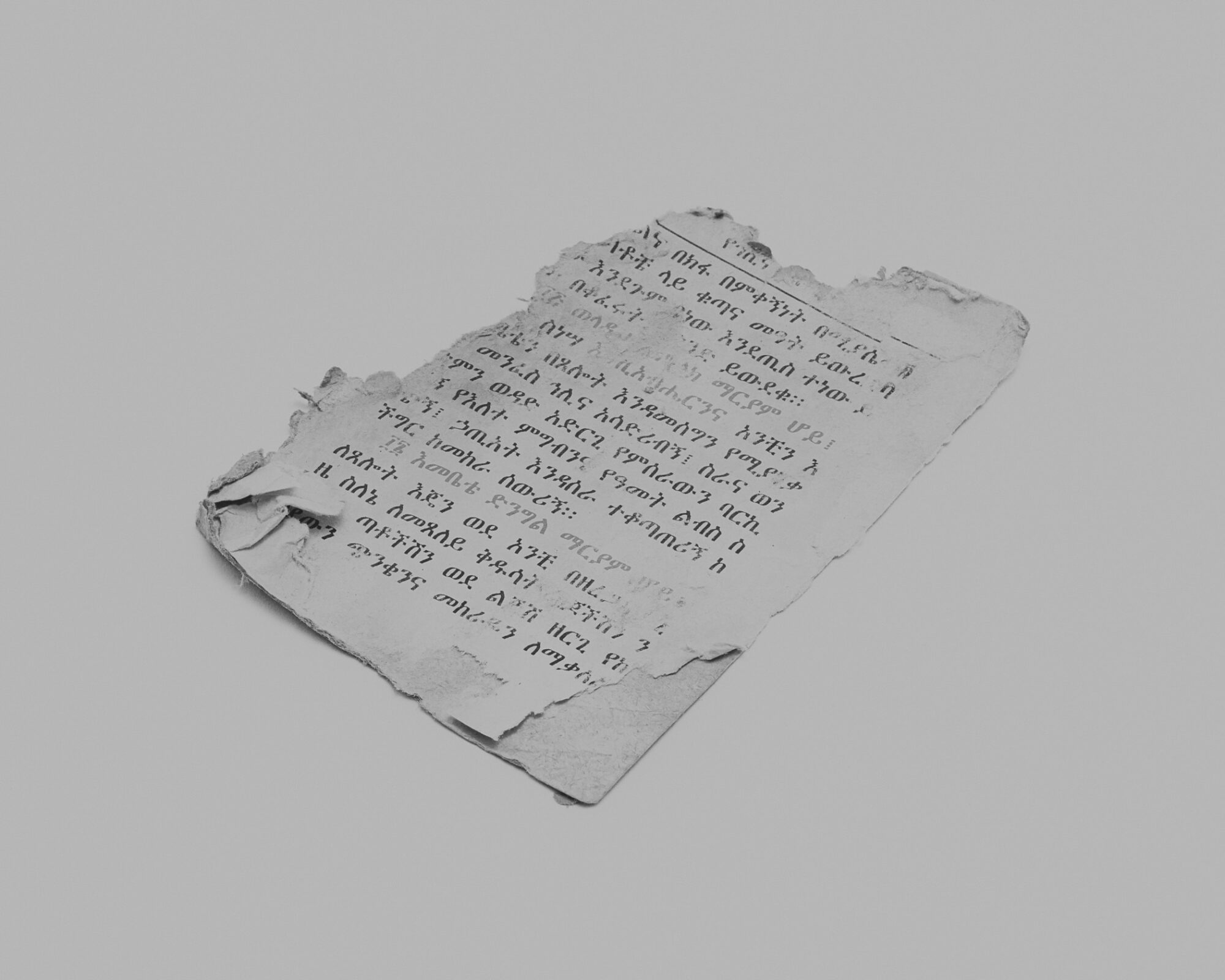

Non puoi toccarle, quelle casse, solo guardarle. Né puoi vederne il contenuto, che Boltanski ha scelto invece di mostrare attraverso un libriccino (si acquista all’interno del museo) intitolato semplicemente Lista degli oggetti personali appartenuti ai passeggeri del volo IH 870 e pieno di foto in bianco e nero, freddi still life che sembrano usciti da un faldone processuale. Vestiti spiegazzati, borse logore, costumi da bagno, rasoi, forbicine, bigodini, flaconi di bagno schiuma, spazzolini da denti, un piccolo fon da viaggio, mazzi di chiavi, agende, libri, macchine fotografiche, schedine del Totocalcio, una bambola, e scarpe, tante scarpe, singole o in coppia.

Sfogliando il libretto non puoi far altro che tendere l’orecchio e provare ad ascoltare le storie che quegli oggetti raccontano. E tentare di metterti in quei panni, in quelle scarpe.

È grazie agli oggetti che si innesca il meccanismo dell’empatia, perché, come scrive il poeta, scrittore e giornalista Beppe Sebaste — autore dei testi della Lista degli oggetti personali appartenuti ai passeggeri del volo IH 870 — «le cose, gli oggetti, sono volti. Gli oggetti ci guardano come volti, perché ci riguardano». E se qualcosa ti riguarda, è difficile che tu possa restare indifferente.

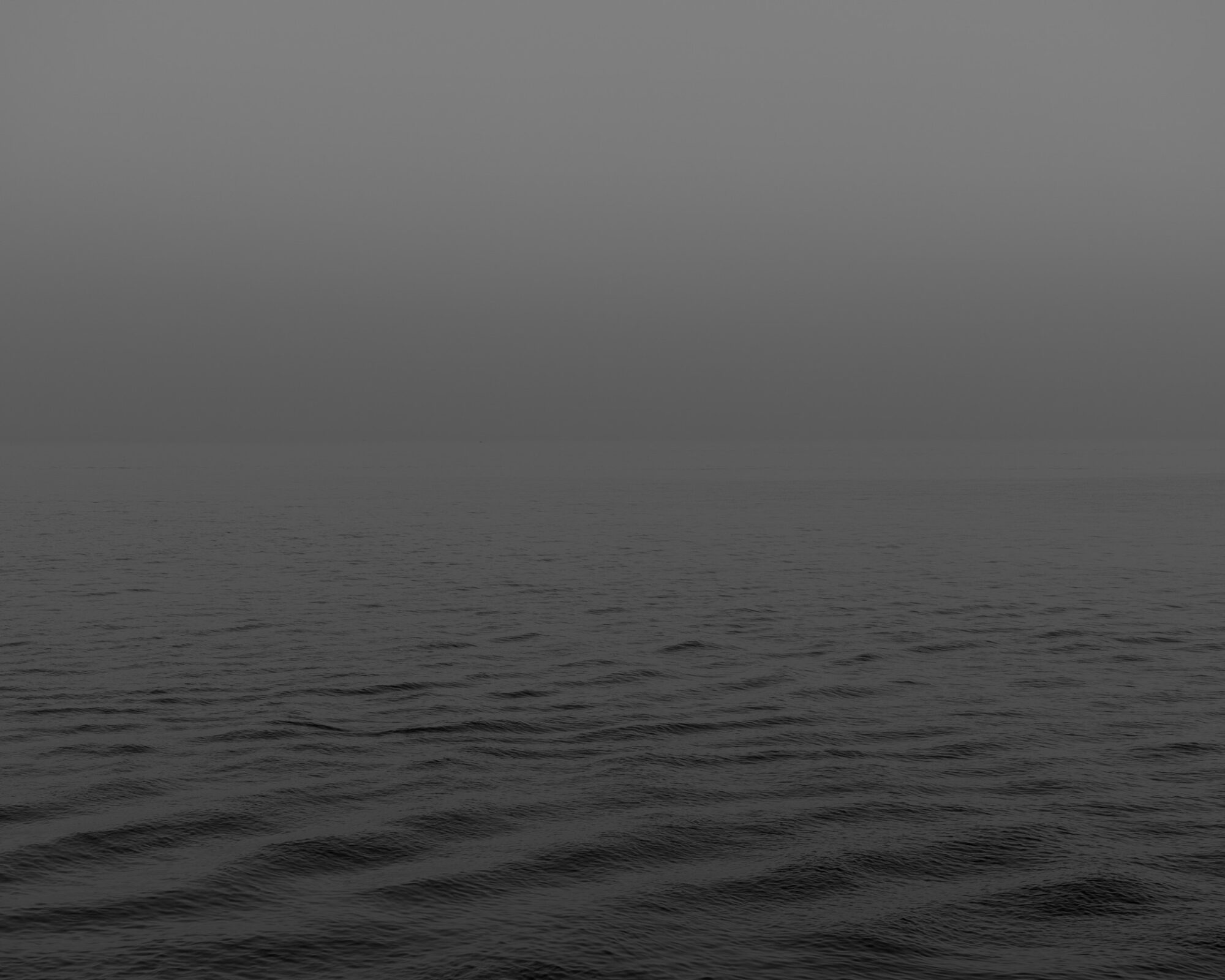

Sta esattamente qui — nell’oggetto come antidoto all’indifferenza — il punto di una bella, toccante e potente mostra che ha inaugurato lo scorso 26 settembre presso il Memoriale della Shoah di Milano. Lì, dove ad accoglierti è un muro di cemento con una gigantesca scritta incassata voluta da Liliana Segre, che recita, in maiuscolo, INDIFFERENZA, è in esposizione, fino al 31 ottobre, il progetto La Memoria degli Oggetti, dedicato al decennale di una delle più grandi tragedie recenti del Mediterraneo: il naufragio del 3 ottobre 2013, quando un’imbarcazione di 20 metri, partita da Misurata, in Libia, con a bordo centinaia di persone in cerca di un futuro in Europa, affondò davanti alle coste dell’Isola dei Conigli, a Lampedusa. Morirono in 386, tra donne, uomini e bambini. Un’immane tragedia che iniziò a far parlare del Mediterraneo come di un cimitero, capace di inghiottire, da allora, altre 31 mila vittime.

Nato dall’idea del giornalista Rai Valerio Cataldi e di Giulia Tornari, presidente dell’associazione culturale Zona, che si occupa di sviluppare progetti documentari dedicati ai nuovi linguaggi della fotografia, del video e del giornalismo, il progetto è curato da Cataldi e Fornari insieme a Paola Barretta, Imma Carpiniello e Adal Neguse, e organizzato da Zona e dall’associazione Carta di Roma grazie ai fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

La Memoria degli Oggetti mette in mostra, appunto, gli oggetti appartenuti ai migranti naufragati quel 3 ottobre di dieci anni fa.

Insieme alle “cose” — che, come scrive Chiara Alessi, esperta di design e cultura materiale nel suo saggio Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita, «sono concentrati di racconti, memorie, odori, affetti, transizioni, ricordi» (tra l’altro la stessa Alessi parla della mostra nella puntata di oggi del suo podcast Cosa c’entra?) — è esposto anche il lavoro fotografico, finora inedito, dell’artista italo-marocchino Karim El Maktafi, che ha documentato quegli stessi “spettrali resti” in una serie di still life, accompagnati dagli scatti che mostrano il mare e i paesaggi di Lampedusa, e dai ritratti di alcuni dei soccorritori, dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime.

Quando lo sguardo del fotografo fa un passo indietro, sottraendo (come nelle foto dei reperti di Ustica) ogni tipo di giudizio ed emozione, ecco che la forza narrativa dell’oggetto in sé, e di tutto ciò che si porta dietro, ti colpisce con tutta la sua potenza. Dietro e dietro a quegli occhiali da sole, a quelle collanine, agli anelli, alle pagine di libri e quaderni, a quei “telefonini e scarpe” — per citare un certo nostro ministro apparentemente immune alla pietas e all’empatia — c’erano delle vite. Vite che in molti casi sono state identificate proprio grazie agli oggetti: inizialmente repertati dalle forze dell’ordine come corpi di reato, hanno consentito, grazie al DNA, di risalire alle persone decedute («alcuni familiari» spiega il comunicato stampa dell’evento «hanno dovuto aspettare fino anche a 12 mesi per il riconoscimento dei corpi e anche per vedere tutelati i loro diritti, come banalmente avere un certificato di morte»).

«La forza di quegli oggetti è che ci costringono a guardarci in tasca» dicono Cataldi e Imma Carpiniello di Carta di Roma e Associazione Museo Migrante, «a cercare quegli occhiali da sole, quell’orologio, quella boccetta di profumo, quello specchietto, quel telefono. Ci costringono a riconoscere che la nostra vita è piena delle stesse cose. Che solo il caso ci ha consentito di non aver bisogno di afferrare quegli oggetti e lasciare per sempre il nostro mondo».

© Karim El Maktafi/Zona

Ad arricchire la mostra, inoltre, ci sono altri preziosi documenti che parlano alle nostre coscienze: le registrazioni audio delle prime persone che in quel 3 ottobre prestarono soccorso; i video dell’imbarcazione affondata; i servizi televisivi di Cataldi, che qualche mese dopo avrebbe rivelato al Tg2 il trattamento riservato ai migranti nel centro di prima accoglienza dell’isola (che poi fu chiuso); e poi i disegni di Adal Neguse, rifugiato eritreo, fratello di una delle vittime del naufragio e oggi cittadino svedese dopo un passato di rimpatri, carceri e violenze subite. Le torture perpetrate a lui e a tanti altri come lui nel suo paese d’origine, Neguse ha avuto la forza e il coraggio di disegnarle: per lungo tempo le sue sono state le uniche testimonianze — poi acquisite dall’ONU come prove per una risoluzione di condanna contro il regime dittatoriale di Isaias Afewerki — di tali crudeltà.