Con politically correct definiamo, ormai da alcuni decenni, quella tendenza a mitigare alcuni termini, perché nessuno si senta offeso. Nel mio ricordo, in Italia, cominciò negli anni Novanta, quando improvvisamente gli spazzini diventarono operatori ecologici, i ciechi non vedenti e gli handicappati prima portatori di handicap e poi diversamente abili.

Nel tempo, la tendenza si è estesa a varie categorie della nostra società, con risultati talvolta un po’ ridicoli. Ma non è di questo che voglio parlare, della necessità cioè di modificare o meno le parole che utilizziamo nel quotidiano, quanto di come alcuni riescano, misteriosamente, a risultare immuni dal cambiamento.

È stato il mondo anglosassone a cominciare, parecchi anni fa, cancellando quelle parole che stigmatizzavano intere popolazioni riportandole all’epoca coloniale. In America la parola che comincia per N è stata rimossa dalla letteratura, dalle canzoni, dalle filastrocche. Nella classica conta inglese Eeny meeny mynie moe (il corrispondente dell’italiano Ambarabà ciccì coccò) la parola nigger è stata sostituita con tiger.

Nella nuova edizione americana di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie (che si intitolava ancora Ten little niggers) il titolo è stato cambiato in And then there were none (E poi non ne rimase nessuno), strofa della filastrocca che accompagna tutto il romanzo. In quella francese, Dix petits nègres, di recente il titolo è diventato Ils étaient dix (Erano dieci). In generale, parecchio del lavoro di Agatha Christie è stato messo in discussone per come vengono rappresentati gli indiani (del resto i suoi romanzi sono ambientati in epoca coloniale, precedenti all’indipendenza indiana) così come anche la rappresentazione, sempre coloniale, dei neri nei fumetti di Tintin di Hergé.

Seguendo il principio di rimozione, non solo delle espressioni ma anche degli stereotipi razzisti, il movimento #BlackLivesMatter ha di recente messo in discussione diversi film, come il classico Via col vento, mentre Disney si è addirittura autocensurata, dichiarando i corvi di Dumbo espressione di una volontà denigratoria nei confronti del cliché di nero americano del suo tempo.

Ma il politically correct non lo ritroviamo esclusivamente nel mondo letterario o cinematografico. La nostra intera cultura è imbevuta di riferimenti coloniali.

In virtù di questo, in Svizzera sono stati ritirati dai supermercati dei dolci al cioccolato

chiamati Moretto, mentre in Australia Nestlé ha modificato il brand di Red skins (ora Red ripper) e Chicos (ora Cheekies).

In Spagna, il movimento #BlackLivesMatter ha chiesto di modificare il brand dei Conguitos (si potrebbe tradurre come piccoli Congo, si tratta di cioccolatini la cui immagine sulla confezione caricaturizza le fattezze degli africani) ma per adesso, da quello che ho trovato, il marchio ha mantenuto il suo brand.

In tutto questo una canzone italiana degli anni Sessanta resiste e anzi ritorna, puntualmente, ogni estate, a commentare i servizi dei telegiornali sulle vacanze.

I Watussi.

Alle falde del Kilimangiaro

Lo confesso, mi stanno sulle palle gli anni Sessanta, l’immaginario degli anni Sessanta, le canzoni degli anni Sessanta. Ma credo di essere un osservatore abbastanza imparziale e quel che salta agli occhi qui, non è una questione di gusto personale, ma piuttosto di coerenza.

Quella dei Watussi è una canzone da spiaggia, che racconta gli altissimi Watussi con uno sguardo coloniale, che non trovo molto distante da Faccetta nera, cantata qualche decennio prima dai nostri baldi connazionali mentre marciavano alla conquista dell’Abissinia.

Non è solo il fatto di ripetere più volte la parola con la N che mi dà da pensare, ma l’insistenza nel parodiare un’etnia, al solo scopo di farci una canzoncina da ballare.

Estratto della canzone:

Nel continente nero

Alle falde del Kilimangiaro

Ci sta un popolo di negri

Che ha inventato tanti balli

Siamo i Watussi

Gli altissimi negri

Ogni tre passi

Ogni tre passi

Facciamo sei metri

Siamo i Watussi

Gli altissimi negri

Quello più basso

Quello più basso

È alto due metri

La cosa che mi stupisce di più è ritrovare il brano addirittura su Youtube tra le canzoni per bambini in una versione però in cui la parola “negri” è stata sostituita con un più moderno “neri”, variazione che Edoardo Vianello dichiara di non apprezzare. In un’intervista, interrogato sul tema, non solo non rinnega la canzone, ma ne difende il linguaggio, poiché scritta negli anni Sessanta e coerente con quegli anni.

In un’altra intervista addirittura definisce la sua canzone un patrimonio dell’umanità (cosa di cui dubito un po’, visto che Vianello ne percepisce ancora i diritti d’autore) e la paragona alle Piramidi e al Colosseo (vabbè, dai, Edoardo, magari proprio come le Piramidi no).

Cercando in rete, ho trovato diversi articoli sul tema, che più o meno assolvono sempre Edoardo Vianello, in virtù del fatto che un tempo era così che vedevamo i neri e perciò rimuovere la canzone dalle playlist estive sarebbe un grave peccato.

In buona compagnia

Va detto, per onestà, che la canzone dei Watussi non è un caso isolato di distrazione del politically correct, anche perché non esiste un istituto di controllo: tutto è affidato al caso e alle richieste di rimozione di singoli gruppi.

Qualche tempo fa ho rivisto passare in TV Una vacanza bestiale, di Carlo Vanzina (1980), film che vede protagonisti i Gatti di Vicolo Miracoli, insieme a Diego Abbatantuono e Teo Teocoli.

La sua interpretazione del venditore di tappeti marocchino, rifatta oggi, verrebbe probabilmente accusata di appropriazione culturale, ma il film (che devo dire, pur essendo un’immensa boiata, io riguardo sempre con piacere) continua a essere programmato.

E che dire di Totò e Nino Taranto, che in Totòtruffa ’62 di Camillo Mastrocinque (1961) si spacciano per ambasciatori di un immaginario stato africano con il volto annerito dal cerone e l’anello al naso? Oggi persino l’Otello di Shakespeare è tacciato di blackface, ma il Totò nazionale resiste indomito nella programmazione televisiva.

Cambiando tema, ma tornando a Jerry Calà, anche Colpo di fulmine, film di Marco Risi del 1985 con Vanessa Gravina al suo esordio cinematografico (che le valse la candidatura al Nastro d’oro come Miglior Attrice), mi dà da pensare. Il soggetto è curioso: Carlo, quasi trentenne, lasciato dalla moglie, si rifugia da un’amico e si innamora, ricambiato, di sua figlia Giulia, di undici anni.

Il loro sarà un amore platonico, senza nessuna malizia, ma pur sempre l’amore tra un adulto e una bambina di undici anni. Mi chiedo: come reagirebbe il pubblico se oggi arrivasse in sala un film simile? Probabilmente non bene, ma quello del 1985 continua a essere programmato.

Poi ripenso a quella scena ne L’impero colpisce ancora. Han Solo ha una cotta per la principessa Leia ed è convinto che lei lo respinga solo per orgoglio, quindi cosa fa?

Molto virilmente, lui la bacia lo stesso (“Ti piaccio perché sono una canaglia.”)

Lo avessero sceneggiato oggi, probabilmente lei avrebbe usato lo spray al peperoncino.

Qui però, un debole ce l’ho io. Han Solo è Han Solo, e guai a chi lo tocca!

Del resto, se riguardate bene la scena, Leia parte con il bacio un nanosecondo1 prima di Han.

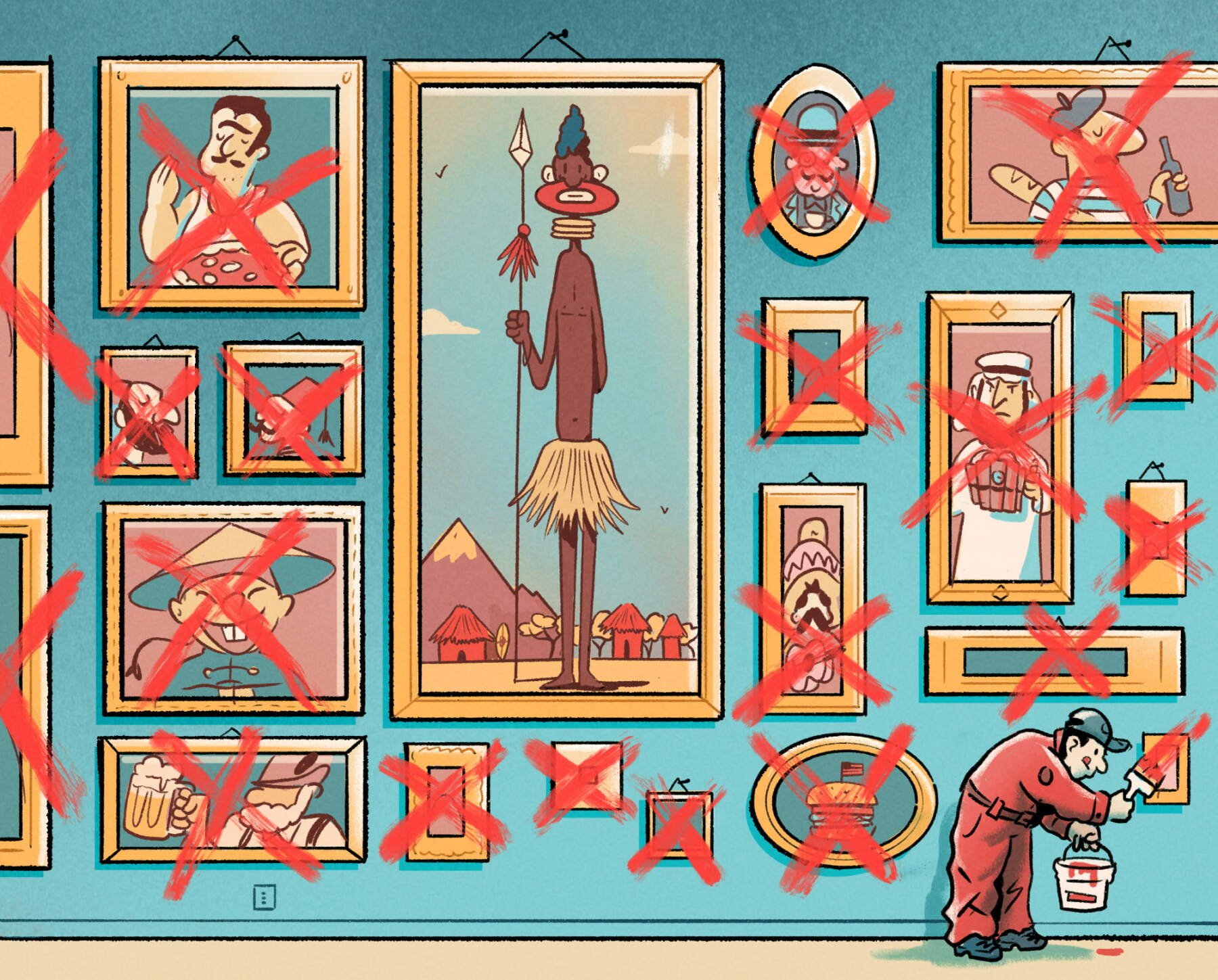

L’illustrazione di questo articolo è di Giovanni Gastaldi

Giovane illustratore piemontese, nella vita voleva fare l’ingegnere o il chitarrista jazz. Un giorno un amico ha scoperto che sapeva disegnare, e gli ha indicato un’altra strada.

Si è laureato nel 2017 allo IED di Torino in Illustrazione e nel 2021 ha frequentato il Mimaster, Milano.

Il suo sito è giovannigastaldi.com.