Qualche anno fa lessi La leggenda dei monti naviganti, un bel reportage nel quale il giornalista e scrittore Paolo Rumiz racconta il suo viaggio, a bordo di una vecchia Fiat Topolino, tra le valli, i tornanti e i paesini delle Alpi e degli Appennini: un incedere lento nell’Italia “segreta” e fuori mano, dimenticata dal potere e dalle rotte commerciali. Durante il tragitto Rumiz incontra per ben due volte Vinicio Capossela, la prima nella steppa padana — «cantautore dalla barba rabbinica», lo chiama — e la seconda, molto più a sud, sulla valle del fiume Ofanto, tra la Campania e la Basilicata. Insieme vanno a prendersi una ciucca e a cantare fino al mattino. Sono a Calitri, borgo di meno di 5000 anime dove Capossela — «nato emigrante in Amburgo1 e cresciuto emigrante in Emilia, quando i terroni erano chiamati marucchein!» — conserva le sue radici, essendo i suoi genitori originari di lì.

A un certo punto Capossela descrive a Rumiz quel che si vede (e soprattutto non si vede) fuori dalla finestra della loro stanza, in qualche passaggio dall’irresistibile registro linguistico nel quale si confondono toponimi, epiteti, neologismi, storpiature e termini dialettali. Quelle poche righe mi hanno conquistato e m’hanno in qualche modo “illuminato” il mondo di Capossela, sul quale fino a quel momento non mi ero poi soffermato molto, nonostante un immaginario a me affine, fatto di stornelli e sonetti, falò nella notte e bicchieri di vino, allegorie e stivali impolverati, fracasso e santo silenzio, tentazioni e amori cortesi, quadri naïf da osteria e poveri cristi distrutti dalla vita.

Qualche anno dopo, nel suo Il paese dei coppoloni, ho ritrovato una “scena” assai simile, con gli abitanti di quelle terre di confine — «la vallata dell’Ofanto, il fiume franoso che tutti nutre e corrode i paesi che attorno gli stanno aggrappati» — descritti come avvantatori, mancinagli, mangiatrippe; e poi dirupasanti, carvunieri e capatonda; strazzaguanti, scorciaciucci e mangiapatane; stendipanni, impastacreta, scavamorti, sponzatravi, ciandottieri, ciangoloni; culirossi, vrecchipanni e orecchiuti; trippitosti, scorciacani, facciagiallina, sponzarospi, carnacchiari, volpicelli…

Pare di vederlo, il brulicare di creature, umane e al contempo bestiali, come uscite da un manoscritto medievale.

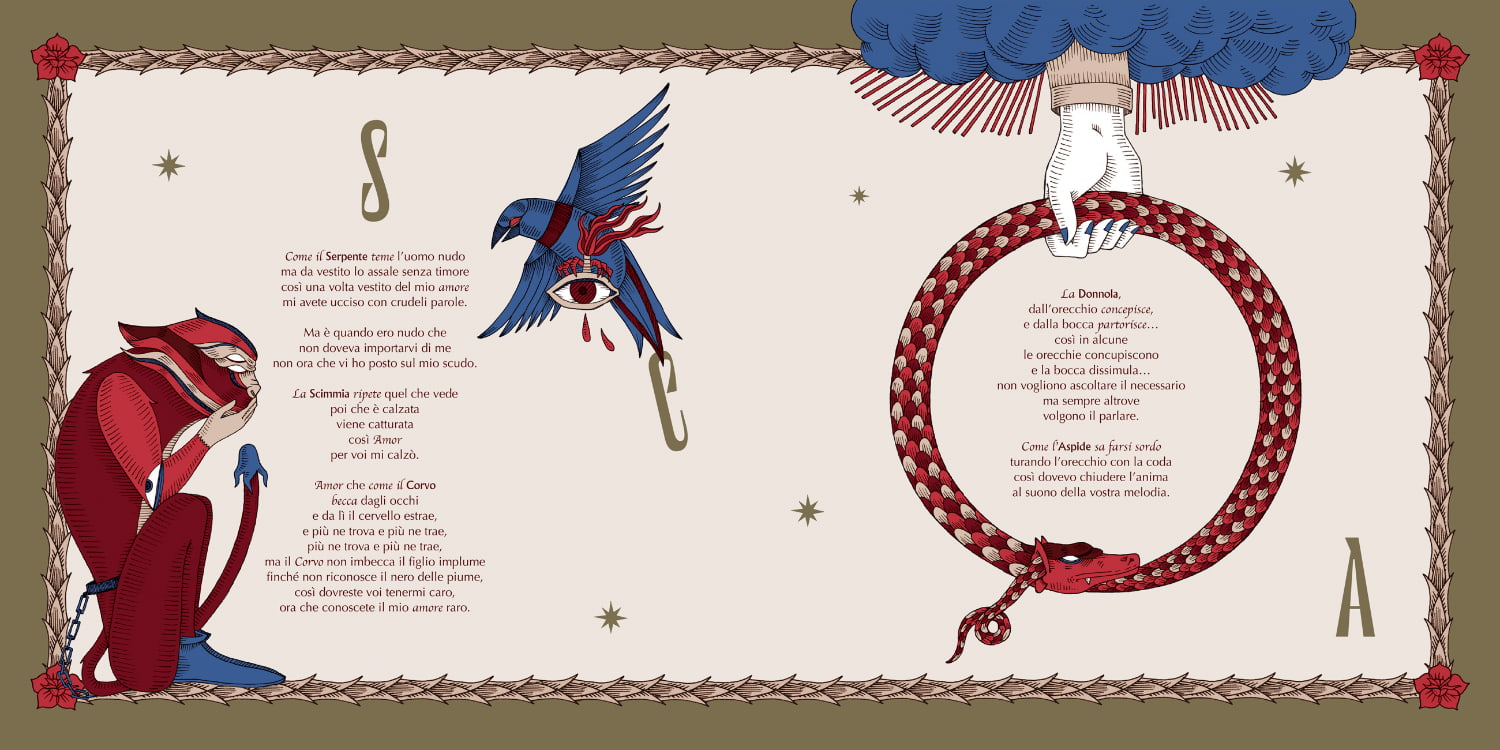

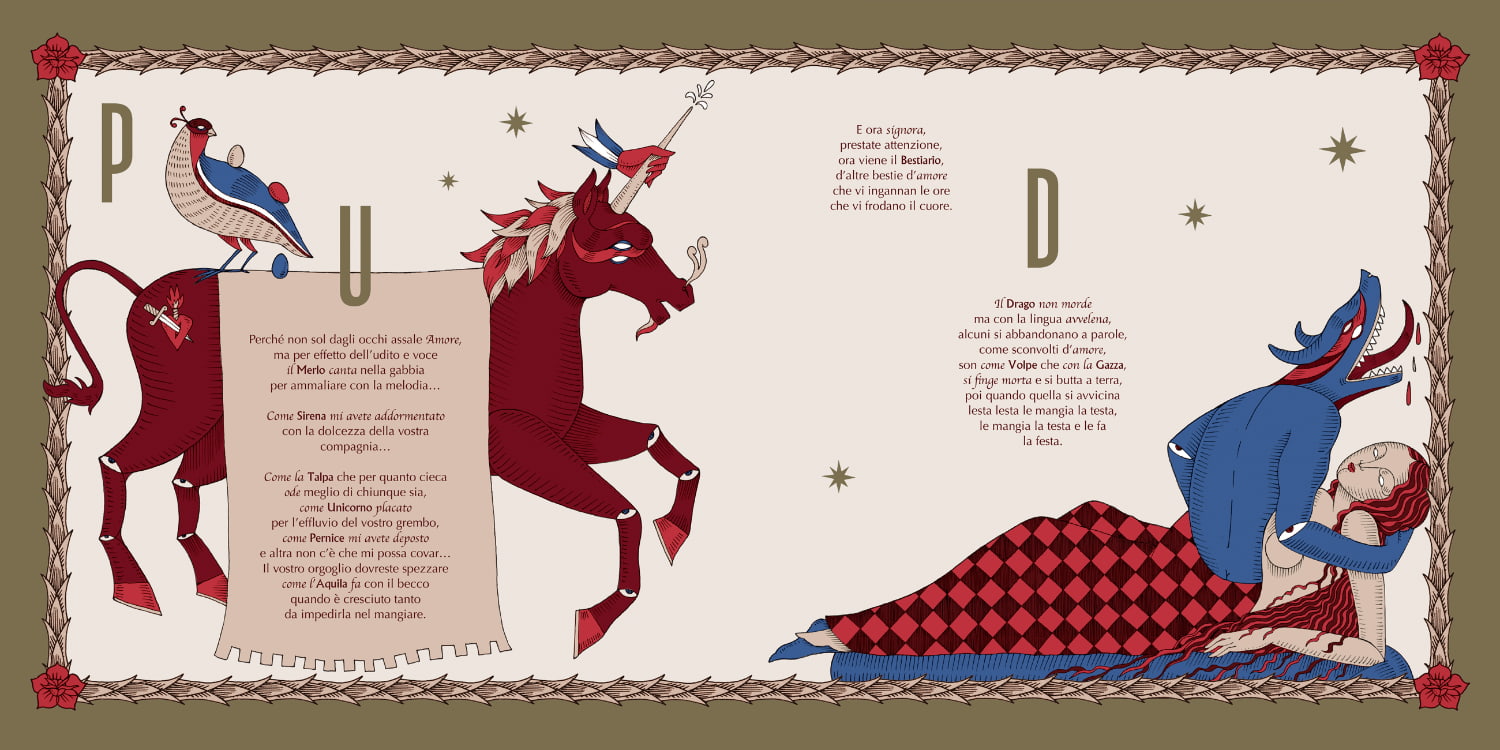

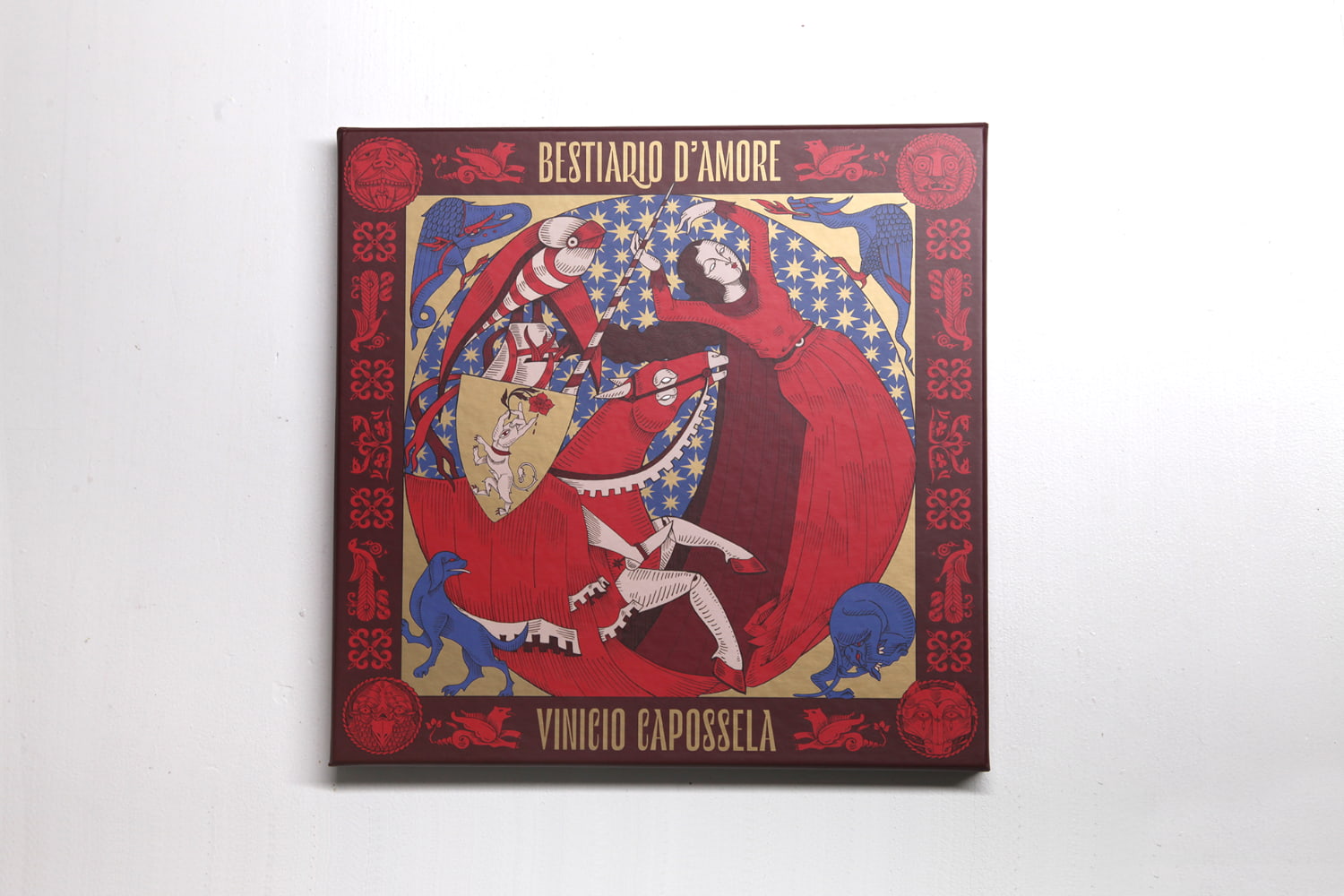

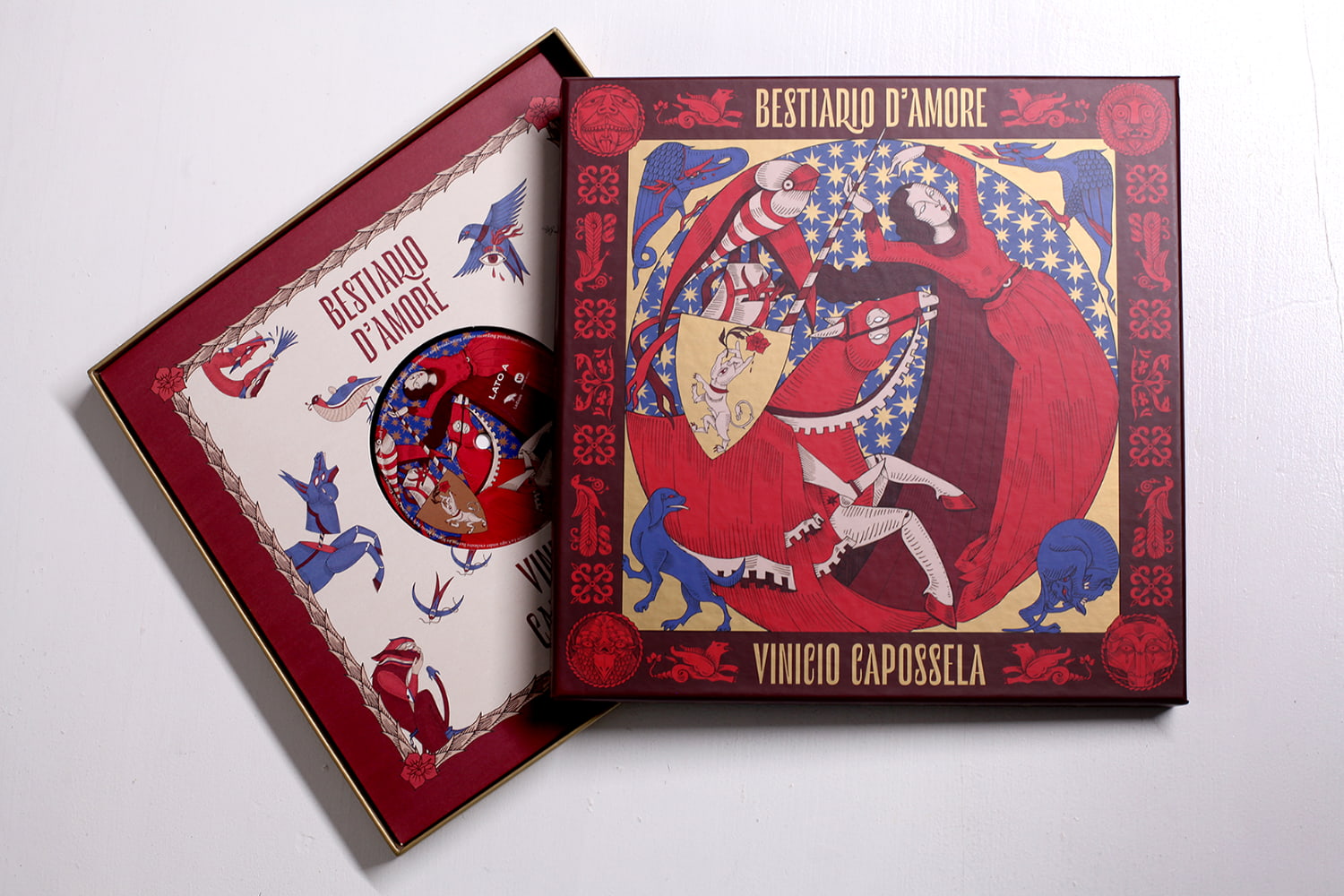

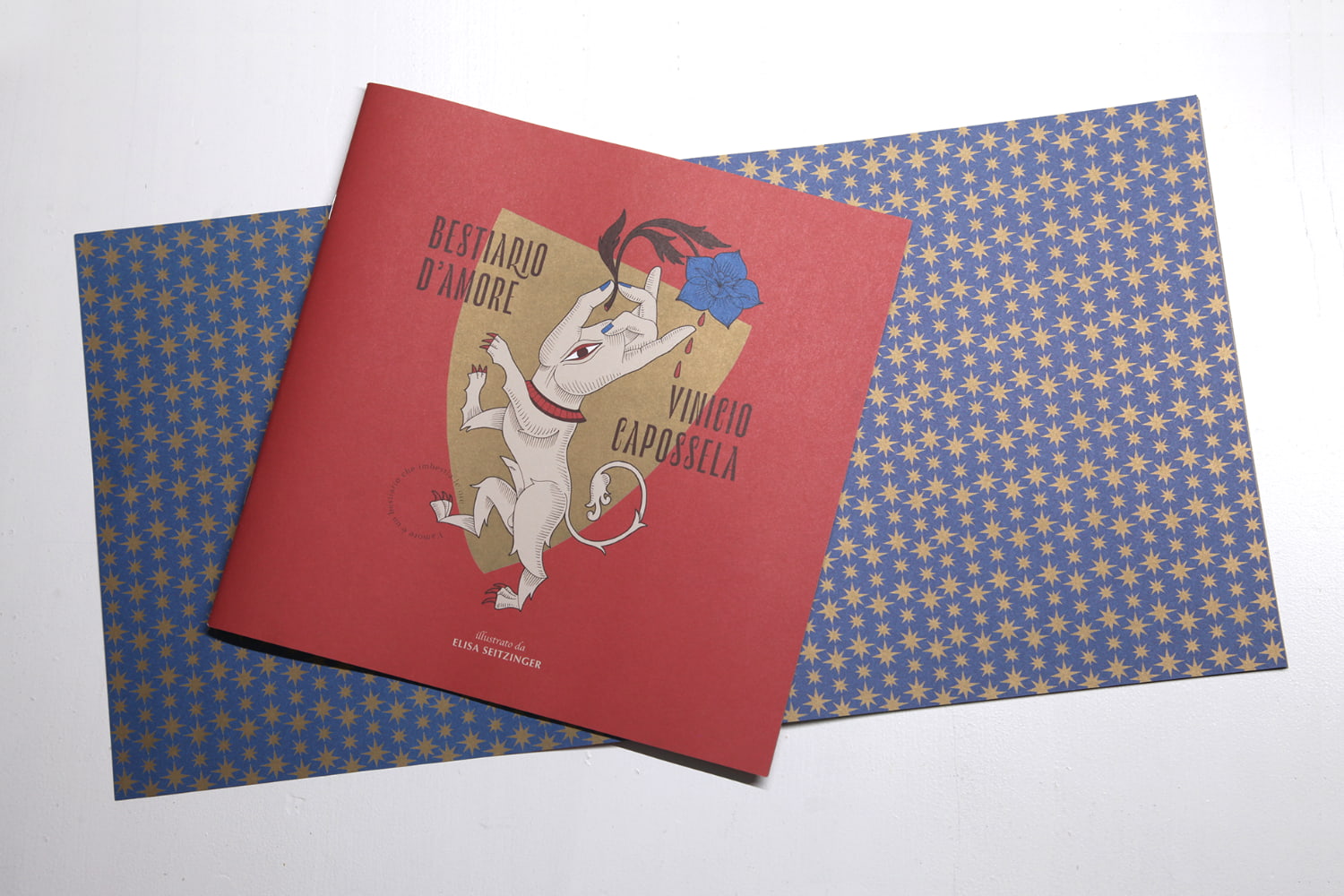

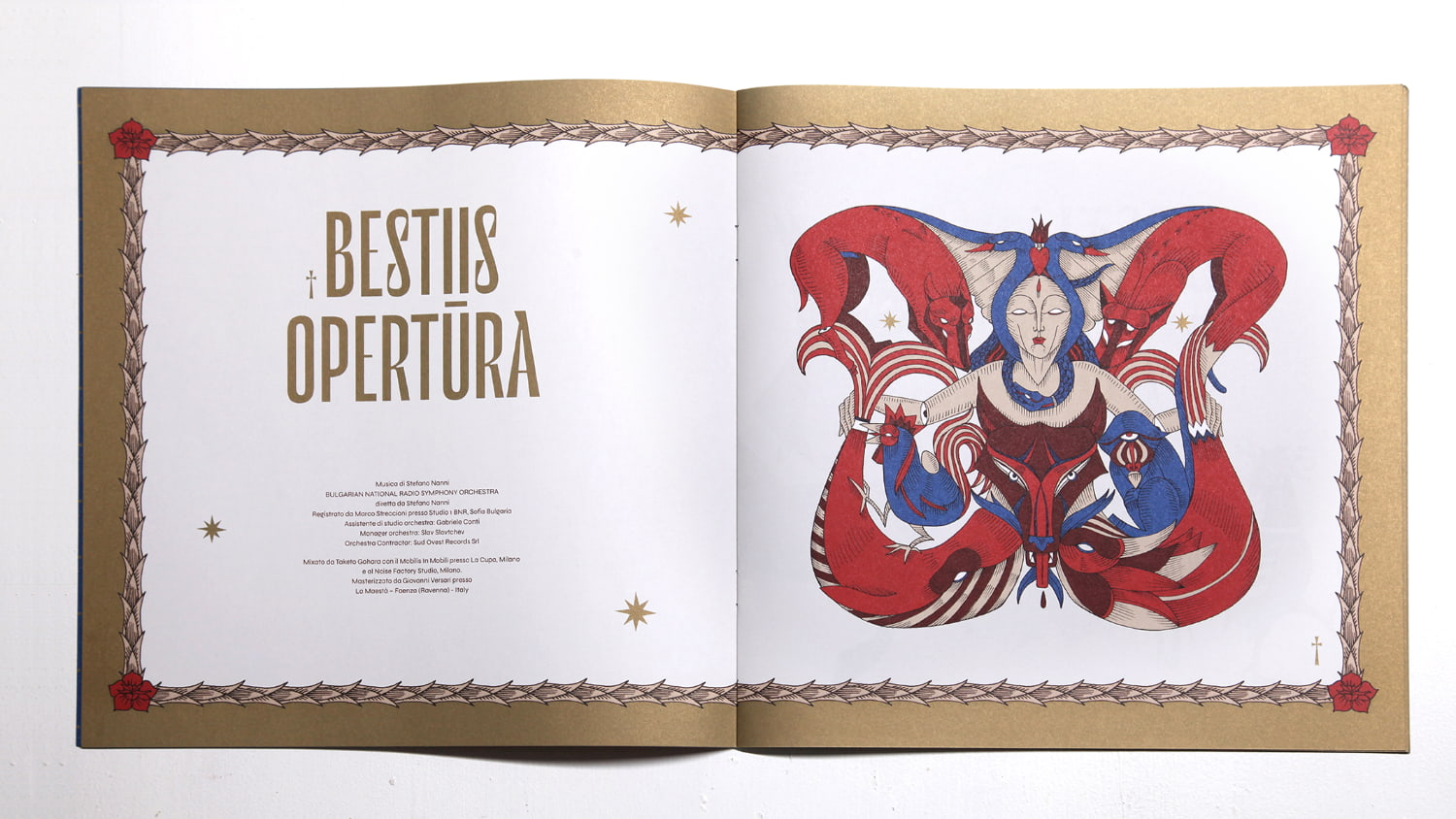

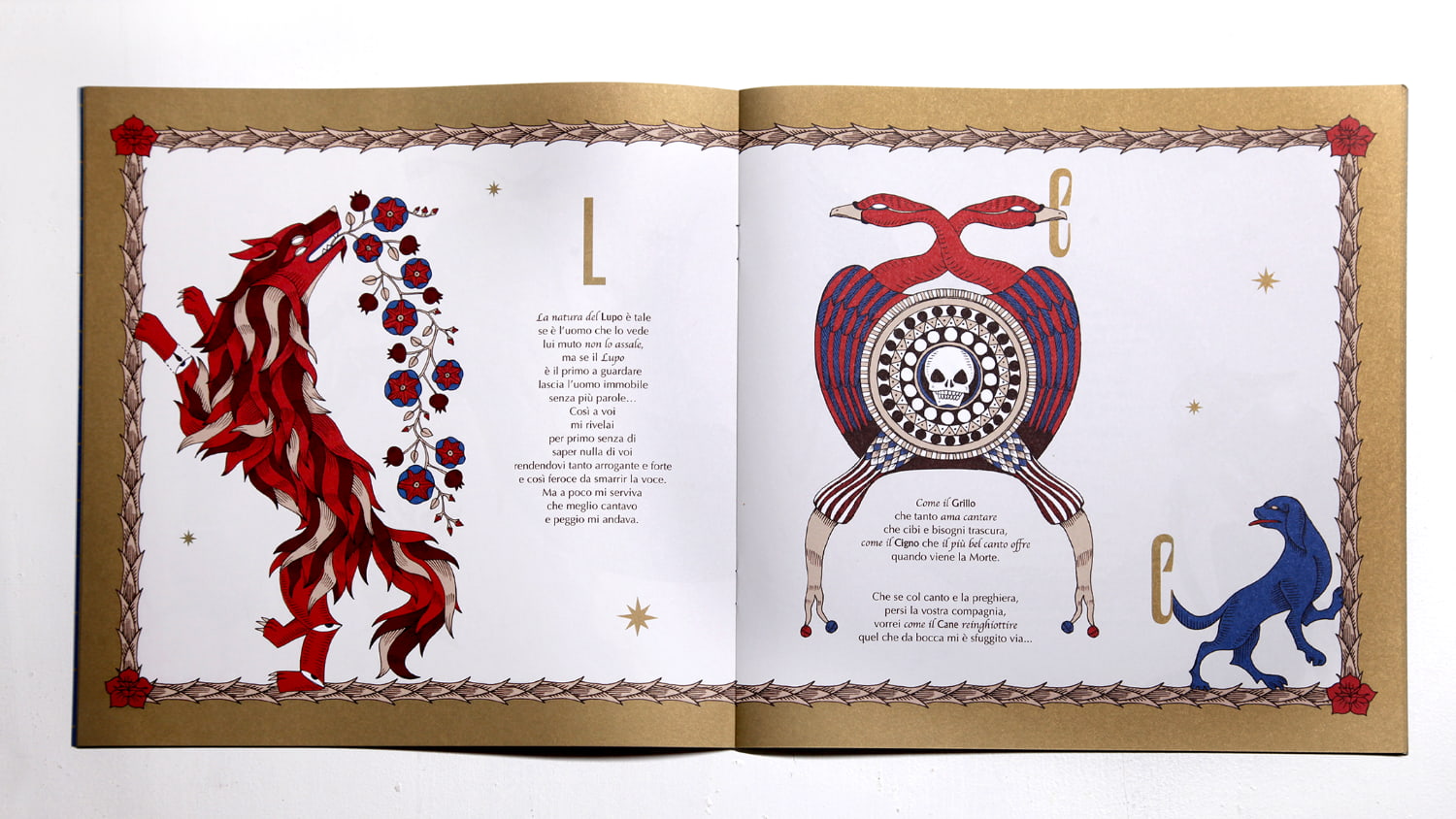

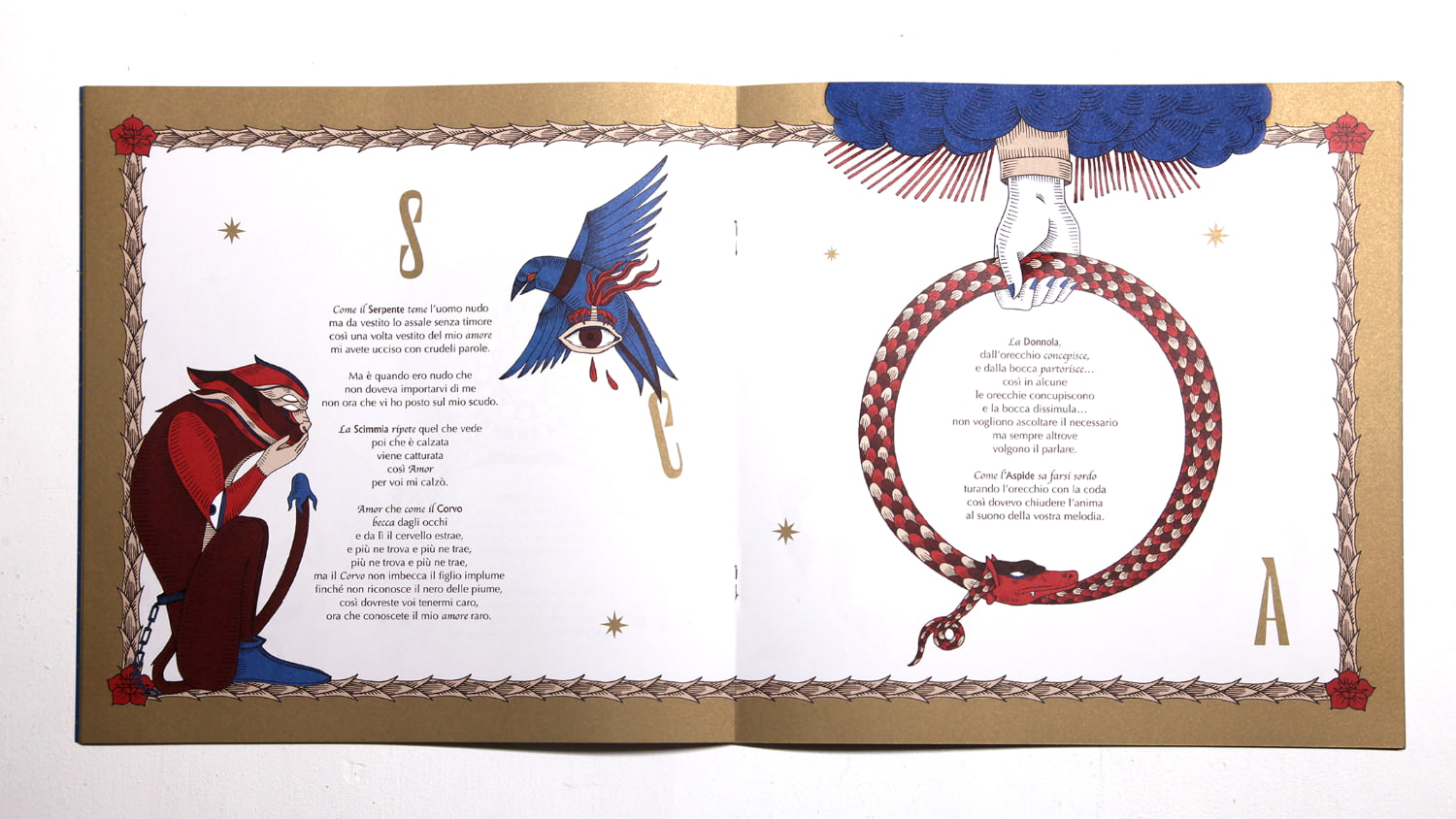

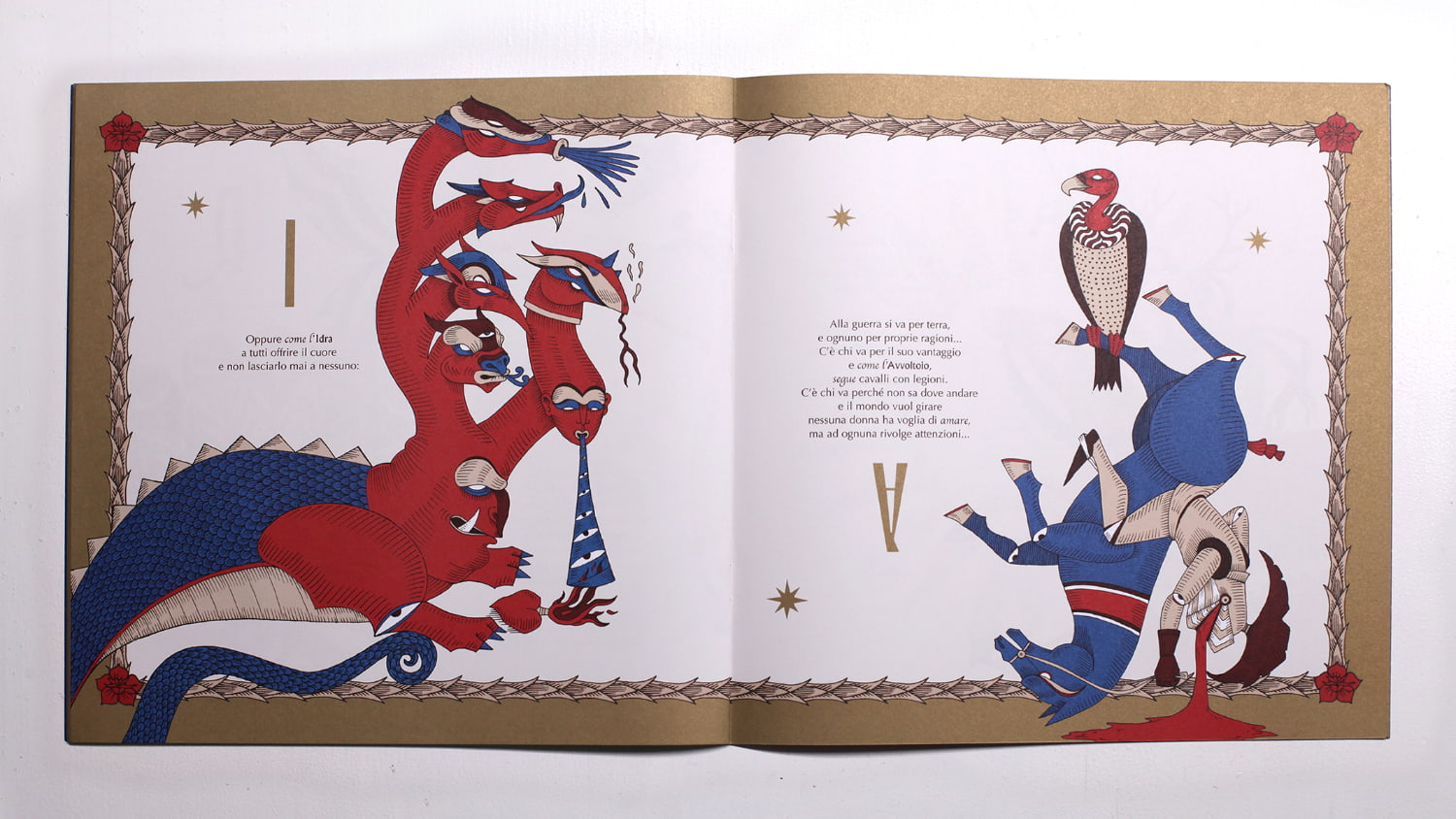

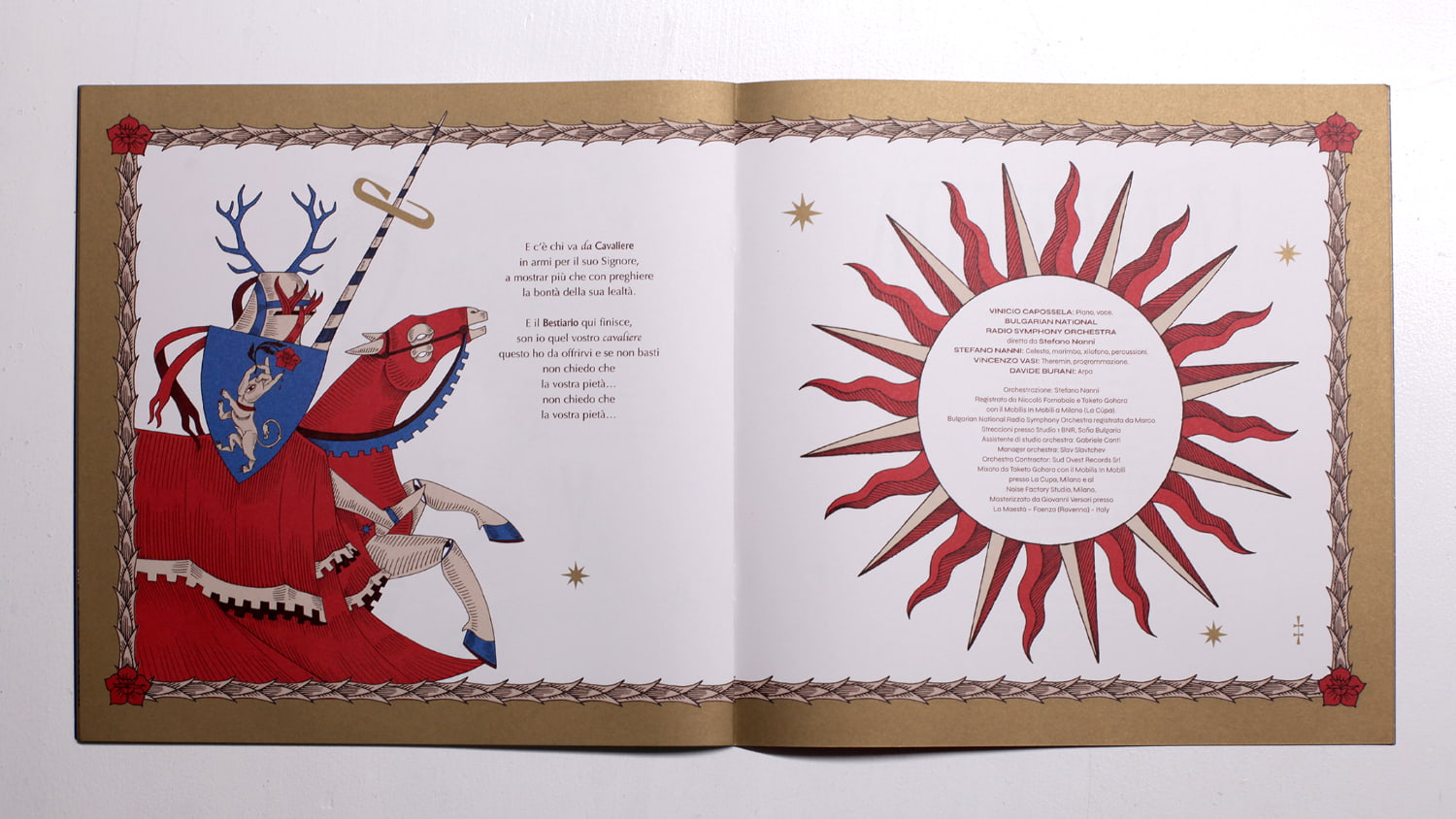

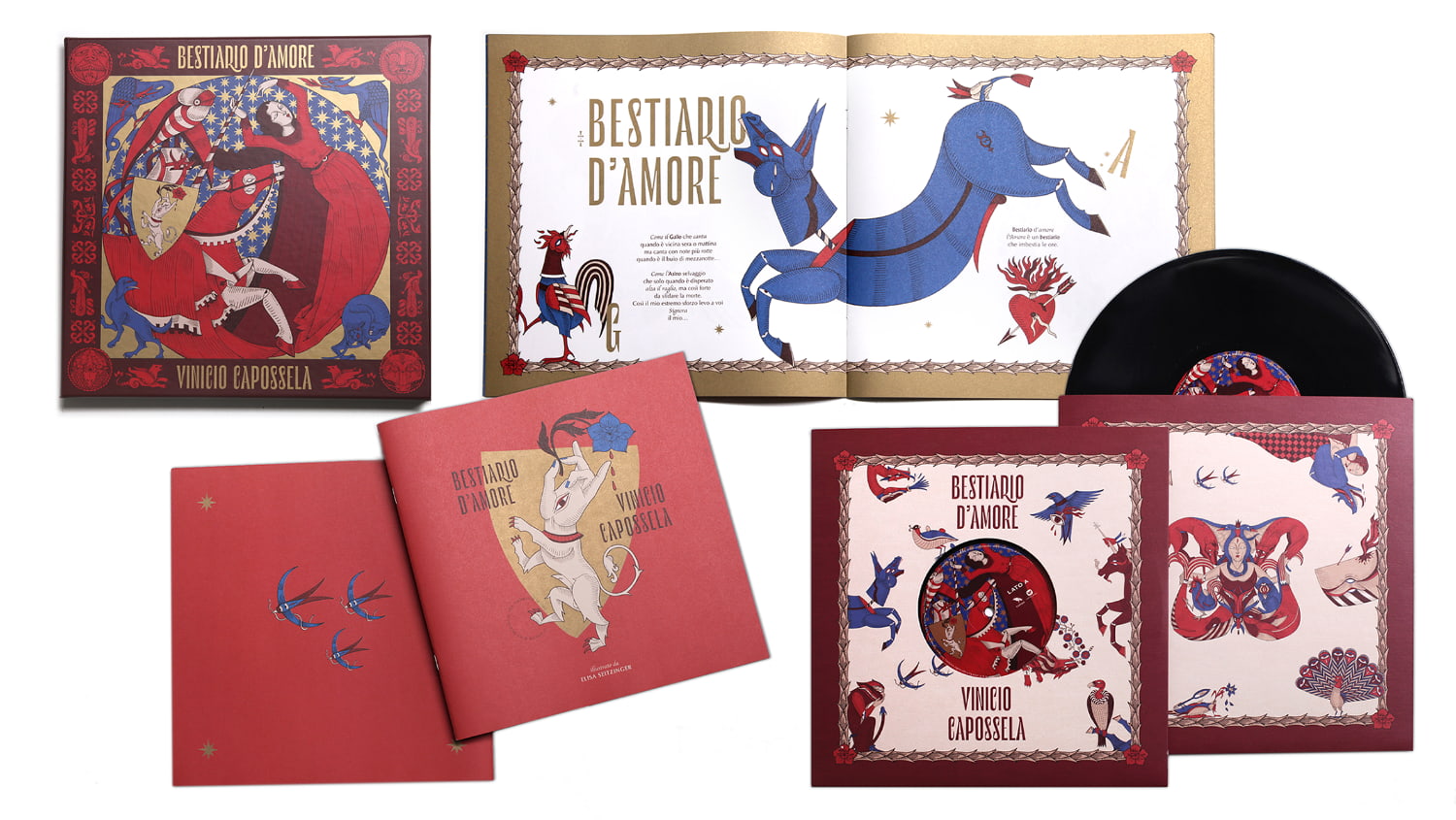

Nell’allegoria Capossela sguazza come un cinghiale nel fango. Con voluttà, cura e delicatezza — tutte assieme. Prosa (i libri) e poesia (le canzoni) sono cariche di simboli, e non poteva esserci probabilmente illustratrice migliore di Elisa Seitzinger per tradurre in immagini l’ultima opera del cantautore, il Bestiario d’Amore, un EP uscito il giorno di San Valentino che contiene quattro pezzi ispirati all’omonimo testo scritto nel ‘200 dal poeta e scienziato francese Richard de Fournival (o Richart de Fornival).

«Il cuore del progetto è un cofanetto quadrato, o come ama definirlo Vinicio “uno scrigno”, stampato a 4 colori più oro pantone che contiene, oltre al CD oppure al vinile nero o in edizione limitata rosso, un libro illustrato con i testi delle canzoni, in particolare di Bestiario d’Amore, un brano musicale di quasi undici minuti», mi ha raccontato Elisa, che ha anche lavorato a un video, animato da Matteo Cozzo.

Le bestiaire d’amour di de Fournival è un’opera atipica. Utilizzando la medesima struttura dei tipici bestiari medievali, si differenzia dagli altri perché le bestie non vengono utilizzate per parlare — in chiave simbolica — di religione e di morale, ma per trattar d’amore. «Tenta di parlare d’amore usando l’intelligenza, la applica a una materia così irrazionale, per di più spiegandola con animali per almeno la metà immaginari, il drago, la sirena, l’unicorno, o con caratteri fantastici», spiega Capossella a Piero Negri della Stampa2, raccontando di essersi imbattuto nel bestiario anni fa e di essere rimasto per una settimana chiuso in casa tentando di «addensare un testo al pianoforte» (nel 2013, tra l’altro, portò al festivalfilosofia un reading musicato che attingeva dalla medesima fonte).

L’amore che, come il corvo, becca dagli occhi e da lì tira fuori il cervello.

L’amore che, come la balena, isola sicura, si inabissa quando sente il fuoco sulla schiena.

L’amore che, come l’asino selvaggio, solo quando è disperato alza il raglio.

«L’Amore apre i cancelli allo zoo interiore che ci portiamo dentro», scrive Capossela. «Attiva in noi il lupo, il coccodrillo e la sirena, ci rende parenti stretti del licantropo, del corvo e dell’asino selvaggio, ci rende credibili la fenice e l’unicorno. Insomma mette in moto e rivela un intero bestiario d’amore, perché l’innamorato è un mostro, sopraffatto dalla necessità di mostrarsi».

Per quel poco che conosco — o che credo di conoscere — Elisa Seitzinger, immagino si sia divertita un mondo a scorrazzare con la mente dentro a quello zoo. A fare ricerche iconografiche sui manoscritti con le varie versioni “illuminate” del Bestiario3. A ricorrere al suo personalissimo vocabolario simbolico per “vestire” l’EP di Capossela di immagini assolutamente perfette — meglio ancora: esatte — per una versione contemporanea, musicata e caposselesca del Bestiaire d’amour.

Come per tutte le opere dell’artista torinese, il primo sguardo cattura, il secondo invita a guardare meglio, il terzo ammalia; e poi, via via, l’osservare si stacca dall’oggetto dell’osservazione e si rivolge all’interno: pensi di star contemplando un lupo e invece stai scrutando te stesso.