Il designer non è solo disegnatore di prodotti, ma anche ideatore di strategie di comunicazione, promotore di iniziative culturali, curatore di mostre, direttore artistico, critico militante e spesso accademico impegnato nell’insegnamento o nell’organizzazione di corsi e workshop. Lo studio Joe Velluto ben rappresenta questa esigenza di multidisciplinarietà. Lavora nell’ambito del design, ma il metodo utilizzato è vicino a quello della ricerca artistica: speculativo, provocatorio e alla continua ricerca di ridefinire i confini della disciplina. Una ricerca che si basa non tanto sulle forme del prodotto ma piuttosto una riflessione linguistica su che cosa significa produrre e su che cosa sia oggi quello che noi definiamo con il termine “design”.

Con Andrea Maragno e Sonia Tasca ci incontriamo nel loro studio di Vicenza. La sede è una ex filanda di inizio Novecento completamente ristrutturata.

* * *

(Foto: Michela Voglino)

Qui, in questo edificio, ci sono diverse piccole-medie aziende. È decisamente il clima ideale per uno studio di design.

Sì, è vero. Qui si respira un’aria di industria e produzione. Ci basta poi fare pochi metri per avere un artigiano che ci può finire un prototipo.

Ma “Joe Velluto”, chi è?

Quando dovevamo decidere il nome del nostro studio abbiamo pensato di costruire l’identità di un designer che non esiste. Il mondo del design è pieno di personaggi più o meno fittizi, noi abbiamo pensato di inventarne uno. Tutt’ora capita che i clienti ci chiamino chiedendo di parlare con “l’architetto Velluto”, noi di solito rispondiamo che “al momento l’architetto Velluto è occupato, ma la richiamerà non appena sarà disponibile”.

Insomma eravate consapevoli sin da subito che la vostra sarebbe stata un’operazione dadaista.

Sì, l’operazione era consapevole, volevamo che il nostro studio unisse design del prodotto e comunicazione.

Tenendo fede a questo principio avete inventato il termine “Adesign”.

L’Adesign era per noi un modo di ragionare, un metodo di analisi sui prodotti industriali. A Torino nel 2008, facemmo una mostra che intitolammo “UseLess is More”, inutile è meglio, riprendendo il famosissimo motto di Mies van der Rohe “less is more”, meno è più. Volevamo capire, in un oggetto di design, quant’è importante la funzione e quanto la parte espressiva o simbolica. Come dei chirurghi ci siamo messi a smontare gli oggetti cercando di togliere gli elementi minimi che li rendevano funzionali. La domanda che ci siamo posti è: quanto conta il senso di un oggetto e quanto conta la sua funzione?

Non solo avete dimostrato che gli oggetti hanno senso anche al di là della loro funzione, ma soprattutto che sottraendo funzione si aggiunge senso agli oggetti.

Proprio così, noi possiamo stappare una bottiglia di birra anche con un quadro di Picasso. Un oggetto definito “artistico” può anche essere un oggetto funzionale, ma la funzione da sola non giustifica l’esistenza di un prodotto. Quello che a noi interessa è trovare il senso. Togliere per noi è stato un modo per trovare un significato vero degli oggetti, per vedere quello che rimane al di là della loro funzione d’uso.

(Foto: Matteo Sandi)

Tu Andrea hai progettato workshop e lezioni accademiche sul tema design e Zen, pratichi e sei diventato monaco laico di questa disciplina. Il processo di sottrazione per arrivare al “significato vero delle cose” lo trovo una sistema di pensiero molto vicino alla filosofia Zen.

Sì è vero, lo Zen è una disciplina che punta a far sparire quelle strutture mentali, quegli schemi a cui generalmente siamo abituati e a cui ci siamo assuefatti. È un processo per vedere il mondo con occhi diversi a liberarsi dalle molte sovrastrutture che abbiamo tutti. Nei miei workshop su questo tema, si punta a creare oggetti senza una funzione, ma che abbiano un senso. E per fare questo si lavora sempre per sottrazione.

Ed è forse per questo che siete particolarmente critici verso quel design che punta tutto sul racconto, facendolo diventare una sovrastruttura.

Il design viene caricato di tante storie che a volte non ci sono. Vediamo a volte tantissima fuffa. Spesso facciamo veramente fatica a capire il vero senso di un oggetto, anche se provano a raccontartelo in tutti i modi, in tutte le salse.

Avete affrontato il tema della “fuffa” con la mostra FunCool Design. Questa volta è stato fatto il procedimento opposto, non più sottraendo, ma aggiungendo elementi espressivi fino a rendere incomprensibile la funzione dell’oggetto.

Esatto, in quell’occasione La Triennale ci invitò a fare una mostra personale. L’obiettivo era ragionare su ciò che sta dietro al racconto del design. Fare design è sempre stato visto come qualcosa di figo, qualcosa di veramente “cool” e in certi casi divertente, “fun”. Ecco allora che venne fuori FunCool Design, un’invettiva, ma anche una riflessione su tutto quello che ruota intorno al mondo del progetto: la comunicazione, i prodotti, i designer, il marketing.

Per la mostra abbiamo realizzato degli oggetti iper-disegnati che sono risultati paradossali, strani, evocatori di qualcosa, ma talmente disegnati da non comprendere a cosa servano e cosa sono. Le persone in Triennale ovviamente non capivano, non sapevano spiegarsi. Arrivarono ad inventare possibili funzioni per poter dare un senso a quelle forme.

(Foto: Oliviero Toscani, Gianluca Menti)

Ricordo che quella mostra anche a me diede una prima sensazione di curiosità e subito dopo di fastidio: vedere degli oggetti di cui non capivo la funzione era veramente disorientante.

Pensa, qualche giorno fa un amico mi ha confessato che quella esposizione la sta iniziando a interiorizzare solo adesso, dopo più di sette anni! Del resto non capire il discorso faceva parte del discorso. Oliviero Toscani, curatore della mostra, realizzò un video di me che spiegavo il significato dell’operazione. Quel monologo era stato talmente riempito di significati da non riuscire a dire nulla, proprio come il troppo disegno degli oggetti che erano esposti. Non solo la fuffa, ma anche il troppo senso non dice niente.

“FunCool Design”, 2011.

(Video: Oliviero Toscani)

OPOS è stato un prolifico esperimento nato negli anni Novanta. Il fondatore, Alberto Zanone, è stato un sensibile promotore di iniziative, mostre, workshop e concorsi. Ha anticipato temi che poi sarebbero stati ripresi in diverse esperienze nord europee. La logica progettuale era creare oggetti che raccontassero un pensiero. Lo studio Joe Velluto ha mosso i primi passi in questo clima. Mi parlate di questo momento, quando tutto è iniziato?

OPOS è stata per noi un’esperienza importantissima e indimenticabile. Quando eravamo studenti amavamo i lavori di Paolo Ulian e avere la possibilità di lavorare con lui o con designer come Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Lorenzo Damiani o Miriam Mirri è stato bellissimo. I giovani designer che hanno partecipato a questa esperienza sono poi diventati la generazione dei designer di oggi. Si respirava una voglia di sperimentazione, un’aria di cambiamento e ricerca. Ricordo che ci pagavano trecentomila lire per sviluppare un nostro prototipo: mi dicevo «ma è vero questo? Mi pagate per fare una cosa che mi diverte fare? Per dire quello che penso? Veramente?!».

A volte mi ritornano in mente le riunioni che si facevamo sul tetto di uno stabile industriale. Era bello e si sono costruite amicizie vere, forti. Poco dopo è esplosa la ricerca dei Droog Design. Oggi queste due esperienze sono finite, ma mentre OPOS si è esaurito mantenendo il suo rigore senza mai svendersi, Droog, al contrario, è morto per la troppa commercializzazione.

RosAria è stato il vostro primo progetto per OPOS. Quando lo vidi mi tornò subito alla mente quanto amavo scoppiare le bolle del pluriball.

Infatti l’idea era proprio quella: affrontare il tema religioso attraverso l’analisi del gesto quotidiano, l’antropologia, i comportamenti dell’essere umano. A volte ai miei studenti lancio una penna e qualcuno d’istinto la prende al volo. Io gli dico «vedi, non è che hai pensato di prendere la penna, c’è qualcosa che dentro di te arriva prima del tuo pensiero». Esistono dei materiali che ti portano a fare determinati gesti, e per noi questo è interessante.

RosAria ha creato molte perplessità, venne considerato blasfemo, anche da alcuni componenti di OPOS. Oggi questo oggetto è nella collezione permanente di diversi musei come Monaco ed Amburgo: i nordici lo apprezzano di più, forse perché sono meno cattolici di noi.

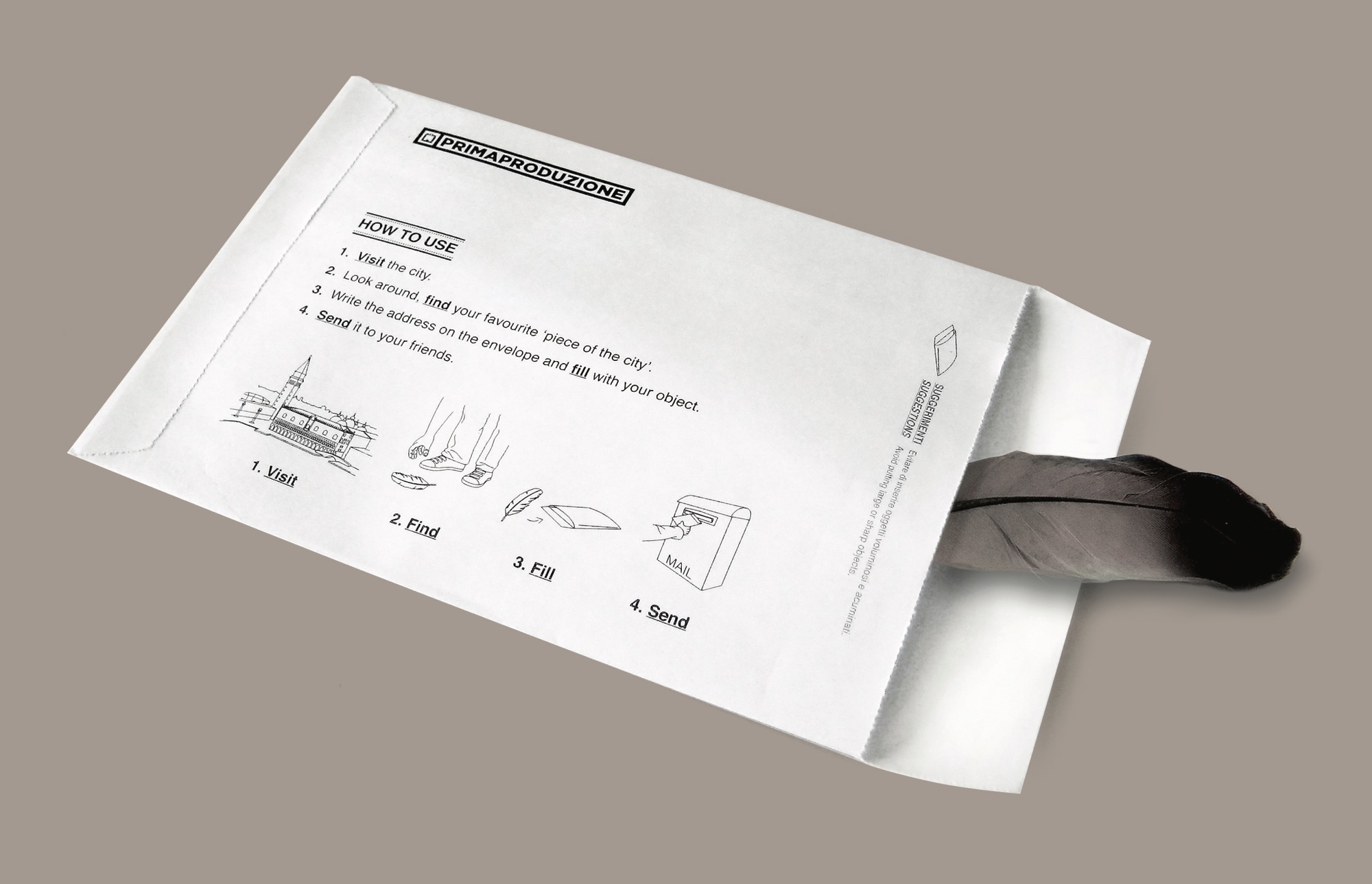

Un progetto che ben vi rappresenta è A piece of card. C’è tutta la sensibilità tipica dei designer nei confronti delle cose che ci circondano e del loro valore emotivo. Ma soprattutto nasce da un’idea prima che da un disegno.

Guarda, hai toccato nel cuore. A piece of card è uno dei progetti a cui teniamo di più. È una cartolina-busta, dentro possiamo metterci un pezzo delle città che andiamo a visitare, (un biglietto della metro, una foglia caduta o altro) e poi spedirlo ad una persona cara. Ci sembrava così bello poter regalare una propria sensazione, attraverso le cose che troviamo durante un viaggio. Amiamo questo progetto perché appunto, come dici tu, il risultato non è tanto un prodotto, ma un’idea e un’emozione. È per quello che forse meglio rappresenta quello che noi pensiamo sul progetto.

E poi questa idea-progetto sembra essere un prodotto immateriale, un’idea utilizzabile da chiunque. Un po’ l’esatto opposto dei prodotti concepiti per la sola logica della vendita.

C’è una verità che nessuno dice: il design è una puttana. Il design è per sua natura marchettaro. Molte aziende sanno di avere un mercato e cercano di andare incontro a quello utilizzando il design. Cercano prodotti che vendono, punto. Se una volta mi indignavo di quel progetto che seguiva queste logiche, adesso non lo faccio più: evidentemente questo modo di fare ha senso per alcune aziende, crea economia, anche se spesso è un’economia limitata nel tempo.

È anche possibile che questi designer siano economicamente più felici di noi che facciamo ricerca, ma non riusciamo ad essere diversi da così. Il design lo chiamiamo sempre con lo stesso nome ma ci rendiamo conto che spesso noi facciamo un altro lavoro. Per noi design è riflessione, innovazione, è costruire qualcosa di nuovo che prima non è stato fatto.

Questa idea di progetto che tipo di rapporto crea con le aziende?

A noi interessa più domandare alle aziende “cosa”, piuttosto che “come”. “Come” fare una funzione o un oggetto non è esattamente quello che ci interessa: semmai ci domandiamo «che cos’è?», «perché deve essere fatto così?», «può essere fatto in un altro modo?». Insomma a noi interessa capire se è possibile ribaltare la visione o se è possibile trovare strade alternative.

Questo modo di lavorare crea molti scontri, i nostri rapporti con i clienti non sono mai molto semplici. Ci vuole un po’, prima che capiscano questo approccio, ma solo questo metodo può portare a qualcosa di nuovo. Le nostre art direction assomigliano spesso a sedute di terapia. È un lavoro di crescita che decidiamo di fare assieme alle aziende, sappiamo già che dovremo affrontare momenti di crisi, anche profonde: solo superando quelle crisi ci potrà essere una crescita da parte di tutti.

Sembra che abbiate un rapporto problematico con il design. E sembra che proprio grazie a questo conflitto che siate portati a ragionare così tanto sulla disciplina.

Guarda io ho studiato design ma non volevo fare il designer. Sono sempre stato vicino al mondo dell’arte e mi dicevo «io, il design, non lo farò mai». Lo detestavo. Forse è per quello che il mio modo di intendere il progetto è diverso, non so nemmeno se quello che faccio è design.

Le vostre art direction sembrano infatti puntare prima sulla filosofia aziendale e poi sullo sviluppo dei prodotti.

Il designer è quella figura che ti dice da che parte si sta andando e quale sarà il futuro in cui ci si muove. Non è più un operaio del disegno a cui viene richiesta “la bella forma”. Per forza di cose il designer oggi deve essere multidisciplinare e occuparsi di vari ambiti. Come dici tu, il suo compito è definire una filosofia aziendale prima che ideare nuovi prodotti.

Una lampada dotata di un timer digitale che analizza ogni minuto di luce emessa. Una esplicita riflessione sul consumo energetico e sull’obsolescenza.

Il vostro studio sembra oggi in una fase nuova.

È vero, abbiamo iniziato raccontando storie attraverso gli oggetti, ma con l’andare del tempo ci siamo resi conto che questa operazione rischiava di diventare un format, magari di successo, che però, alla fine si è svuotato dal suo significato originario. Dopo le influenze del design olandese, tutti cominciarono a costruire storie, tanto che spesso chi era incapace di progettare un oggetto partendo dalla sua narrazione faceva l’operazione inversa, costruiva l’oggetto e poi ci scriveva dietro un racconto.

Sentiamo che il nostro obbiettivo è oggi, soprattutto, responsabilizzare le aziende, far capire loro che hanno un megafono molto potente del quale spesso non si rendono nemmeno conto: oggi sentiamo forte l’esigenza di “fare bene” prima che “raccontare”. Un tema centrale, imprescindibile sono per noi le questioni legate alla sostenibilità della produzione, sostenibilità a tutto tondo, non solo in termini ambientali.

Il nostro linguaggio vuole ora essere un po’ meno provocatorio, ma speriamo socialmente più incisivo. Sarà che siamo diventati genitori ma oggi invece di dare uno schiaffone cerchiamo di far comprendere un messaggio attraverso l’educazione. Sicuramente è un approccio meno provocatorio, richiede più tempo, però crediamo che possa avere un impatto più profondo e positivo.

Questo cambiamento avviene perché siete cresciuti o perché siete invecchiati?

Non lo so. Forse siamo solo diventati più saggi.

(Foto: Riccardo Urnato Studio, Ramak Fazel)

(Foto: Riccardo Urnato Studio)

(Foto: Riccardo Urnato Studio)