In collaborazione con Enologica, salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia Romagna, raccontiamo le carte dei Tarocchi, nell’interpretazione storica, a cura di Andrea Vitali, storico del simbolismo ed esperto internazionale di Tarocchi, e nella versione creata ad hoc per l’evento, legata ai prodotti tipici dell’Emilia Romagna, e raccontata da Giorgio Melandri, da 9 anni curatore di Enologica.

Tutte le carte sono illustrate da Francesca Ballarini.

Il Bagatto

di Andrea Vitali

Carta numero 1 degli Arcani Maggiori, il Bagatto, rappresentato nelle carte antiche come un prestigiatore, un mago di strada, deriva il suo nome dalla moneta veneziana bagattino, di talmente esiguo valore che, come oggi per il centesimo di Euro, ci si domandava perché diavolo fosse stata coniata dato che con quella non si poteva acquistare un bel nulla di nulla.

Gli inganni dei prestigiatori, che facevano apparire cose che prima non c’erano, imparentavano quei personaggi con il Diavolo, l’essere immondo che attraverso trucchi riempiva l’Inferno di anime. Sicché il lavoro del Bagatto era considerato disonesto—tanto che il più delle volte sia le autorità civili che religiose non permettevano loro di esibirsi—e anche poco redditizio in quanto vivevano con l’offerta libera che il pubblico elargiva.

Nella prima lista completa di tarocchi conosciuta, risalente alla fine del Quattrocento, viene definito come El Bagatella unitamente alla scritta latina “est omnium inferior”, cioè “è fra tutti l’inferiore” a significare da un lato che si trattava del Trionfo con meno potere di presa nel gioco e dall’altro di un personaggio di poco valore, un farabutto, che per vivere operava inganni. In più la Chiesa si inventò il “peccato Bagatella”, un peccato fra i più mortali. In pratica, il “peccato Bagatella” consisteva nel seguire o propugnare il seguente insegnamento: “Cosa pensate che vi accadrà se qualche volta non andrete a messa, se qualche volta non vi confesserete o mangerete carne di venerdì di Quaresima? Pensate forse che per queste bagatelle (cioè cose di poco conto) Dio vi manderà all’inferno?”.

Se Matto era colui che non credeva in Dio, il Bagatto credeva, ma non riteneva necessario osservare alla lettera tutti i comandamenti. Un po’ di tolleranza, perbacco!

Dalla parola Bagatto derivò bagattare o abbagattare, cioè rovinare qualcosa o qualcuno, espressione che tutti conoscono.

Quindi i suoi significati in cartomanzia sono: persona o cosa di poco valore, di poco conto; situazione, cose o personaggi falsi, ingannatori; giocare (da giochi di prestigio); rovinare, e, in base al peccato “bagatella”, essere colpevoli, peccatori. Insomma, proprio un personaggio coi fiocchi!

Il cotechino di Modena

di Giorgio Melandri

«Il Bagatto è un prestigiatore, un mago di strada, e deve il suo nome dalla moneta veneziana bagattino, una moneta di nessun valore. In cartomanzia indica le cose di poco valore e anche l’inganno. Ma perché, non è il cotechino un miracoloso gioco di prestigio che rende nobile una materia prima poverissima?»

Cudghéin.

Ecco la magica parola che a Modena significa cotechino. Una invenzione della povertà, di quella cultura italiana che ha trasformato dei problemi pratici in grandissimi prodotti. Un gioco di prestigio come abbiamo detto.

Il cotechino si è sempre prodotto in inverno e la tradizione di uccidere i maiali a partire dal giorno di Santa Lucia, che è il 13 dicembre, consegnava i cotechini già perfettamente asciugati direttamente alla tavola del Natale.

A consacrare il cotechino fuori dai confini modenesi e bolognesi fu probabilmente la ricetta 322. Coteghino fasciato che Pellegrino Artusi inserì nel suo La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, pubblicato alla fine dell’Ottocento e arrivato in meno di vent’anni a ben 13 edizioni.

Il Cotechino è forse il primo dei salumi insaccati, prodotto con la cotenna, nella tradizione almeno per il 50% (oggi in misura molto minore) e con gli spolpi della testa e del collo, tutte carni ricche di tessuto connettivo, che richiedono una lunga cottura e che una volta cotte assumono la consistenza gelatinosa tipica del cotechino.

L’altro prodotto modenese che gode di grande fama (e che è oggi anche lui protetto da una IGP) è lo zampone di Modena. Se nel cotechino l’impasto è insaccato nel budello, nello zampone è infilato nella cotenna della zampa anteriore poi ricucita. Sono due prodotti simili, per i quali è difficile dare una ricetta perché ogni bottega ha un suo modo di prepararlo e condirlo. Quello che è sicuro è che lo zampone è nella storia un prodotto più ricco destinato alle tavole dei signori, dove veniva servito con zabaione e contorni di verdure.

La leggenda vuole che l’idea di conservare la carne di maiale impastandola con la cotenna e asciugandola all’aria sia nata a Mirandola nel 1510, durante l’assedio portato alla città da Papa Giulio II Della Rovere. Nell’occasione furono macellati gli ultimi maiali della città e uno dei cuochi di Pico della Mirandola ebbe l’idea di imbottire le zampe svuotate degli animali con un impasto di cotenna e carne.

I modenesi diventarono presto maestri e i loro zamponi e cotechini, insieme alle salsicce gialle modenesi, comparivano come specialità nei menù bolognesi insieme ai “salati” di Parma.

A Modena, storicamente il cotechino veniva prodotto dai “lardaroli e salsicciari”, che si riunirono in una Corporazione Autonoma nel 1547. Solo nel 1745 si trova la prima citazione ufficiale del cotechino, quando in un “calmiere” ne viene indicato il prezzo.

A partire dal ‘700 il cotechino divenne sempre più diffuso fino alle produzioni semi-industriali che alcune macellerie cominciarono nell’800. Tra queste, due sono restate famose: Frigieri e Bellentani. A Bellentani si rivolgeva il musicista Gioachino Rossini (1792-1868) che era un noto buongustaio. Egli si rivolgeva direttamente al Bellentani raccomandandosi di spedirgli “quattro zamponi e quattro cotechini, il tutto della più delicata qualità”.

La Papessa

di Andrea Vitali

Esiste una leggenda che vuole che dopo il pontificato di Leone IV—siamo nel 885—una donna proveniente dal nord Europa, talmente abile da farsi passare per uomo e grazie a dimostrazioni straordinarie di carità e devozione, venisse eletta al soglio papale.

Rimasta incinta, dono di qualche prelato dimenticato, durante una processione che la portava in Laterano da San Pietro, a causa della folla che stringeva da vicino la portantina dove lei si trovava, pare che il cavallo che la trainava s’imbizzarrisse provocando nel Papa un travaglio prematuro.

Scoperto il segreto, Giovanna fu fatta trascinare per i piedi dallo stesso cavallo per le vie di Roma e lapidata.

La leggenda continua affermando che poiché venne sepolta nello stesso luogo in cui venne scoperta la sua vera identità, d’allora in poi le processioni papali evitarono quel luogo, per non far rinverdire il ricordo di tanta scelleratezza. Inoltre, per essere sicuri di non cadere nello stesso tranello, prima di ogni nuova consacrazione, il futuro Papa sembra venisse tastato per controllare la presenza dei testicoli e della verga.

Si tratta, ovviamente, di una storia inventata, probabilmente dai Riformisti, tanto per dire che la Curia Romana era a tal punto corrotta che poteva diventare Papa anche una donna.

I sostenitori della veridicità del racconto fanno invece riferimento al Platina, bibliotecario vaticano, che nella sua opera sulla storia dei Papi scrive di Giovanna “dicitur foemina esse”, cioè “si dice che fosse una donna” e inoltre come fra le tante teste di Papi scolpite e presenti nel Duomo di Siena sia presente anche la signora venuta dal nord.

Per molto tempo si credette che la Papessa dei Tarocchi facesse riferimento a quella leggenda, ma le indagini storiche hanno messo in evidenza che si tratta della Fede Cristiana, così come la dipinse Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni o Raffaello nelle stanze vaticane.

La Papessa viene raffigurata seduta su un trono, con tanto di triregno sulla testa e con in mano la Bibbia, il testo su cui la Fede basa le sue convinzioni. Assieme al Papa rappresenta nei tarocchi il riferimento spirituale a cui ciascun uomo doveva rivolgersi per la salvezza dell’anima. In cartomanzia esprime convinzioni, ideali e la fede in ciò che uno crede.

La mora romagnola

di Giorgio Melandri

«La carta della Papessa, nel suo significato divinatorio più comune rappresenta le convinzione nei propri ideali e la fede in ciò che si crede. Sono i valori che hanno ispirato chi ha salvato dall’estinzione questo maiale nero italiano, a cominciare da quel piccolo allevatore di nome Mario Lazzari che ne ha ostinatamente salvato gli ultimi esemplari. Oggi, grazie a queste persone, la mora è ancora un patrimonio straordinario e di tutti».

Quando nell’inverno del 2005 Luigi Tacchi batté la Romagna stalla per stalla per controllare tutte le scrofe e tutti i verri di mora romagnola esistenti capì che la storia moderna di questa straordinaria razza nera suina era ancora tutta da scrivere.

«Nel 2004 mi ero interrogato su questa faccenda, nutrendo molti dubbi, poi nel 2005 ho capito che per caratterizzare veramente questa razza dovevamo fare delle scelte drastiche e coraggiose». E così Tacchi si prende la responsabilità di scartare parte dei riproduttori in attività.

A “difendere” la razza restano un centinaio di scrofe, ma da lì in poi la mora ritrova i suoi caratteri e una vera somiglianza con i suoi antenati. È uno dei capitoli più affascinanti di questa lunga storia che ha aperto e chiuso stagioni e avvicendato fantastici protagonisti. Una storia avventurosa che ha rischiato diverse volte di finire in tragedia e sempre ha trovato un nuovo inizio.

Oggi finalmente, con le circa 2000 scrofe iscritte all’anagrafe di razza, possiamo dire che la mora romagnola è salva.

Tutto parte nei primi anni ’80 quando un allevatore faentino di nome Mario Lazzari ebbe l’istinto e l’intelligenza di salvare un piccolo nucleo di mora romagnola acquistata da un allevatore a Marradi, nella parte alta della Valle del Lamone. Quel piccolo nucleo ha di fatto garantito la continuità genetica che ha portato la mora ad essere una delle razze nere italiane riconosciute dall’Anas con l’Apulo-Calabrese, la Casertana, la Cinta Senese, il Nero Siciliano, la Sarda.

Per un periodo Lazzari rimase l’unico allevatore (e custode) della mora e poi, finalmente, grazie ad un’apparizione televisiva a Linea Verde, il mondo ricomincia ad interessarsi a questo suino nero. Cresce l’interesse, cresce finalmente il numero di capi, ma la mora in verità è ancora da salvare. A darle una grossa mano ci pensano gli allevatori che si stringono attorno al progetto del Copaf di Brisighella. Sono capitanati da un allevatore, Mario Guaducci, e da un veterinario, Cesare Dacci. Sono loro a creare una rete di allevatori e a lavorare per scongiurare i rischi legati alla consanguineità. Cesare Sangiorgi, sindaco di Brisighella, li aiuta, insieme a Guido Tampieri, a riaprire il vecchio macello del paese.

Siamo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Ho partecipato a diversi incontri tra allevatori e ricordo il senso di comunità che si era creato. Tutti insieme si stava salvando un pezzo di identità. Poi arriva Tacchi, del quale vi ho già raccontato e poi arrivano due sognatori, Emilio Antonellini e Leonardo Spadoni. Aprono nel 2010 un allevamento tra Brisighella e Zattaglia, sulla vena del gesso, e cominciano a lavorare sulla genetica facendo fare alla razza un vero salto di qualità.

«Dopo una vita passata ad allevare maiali ho visto nella mora romagnola una sfida eccezionale», a parlare è Emilio Antonellini. «È stata durissima, ma alla fine, con un lavoro rigoroso di selezione e separazione delle linee, la sfida è stata vinta. Certo oggi non dobbiamo abbassare la guardia, ci sono ancora tante insidie, ma se mi guardo indietro la strada fatta è davvero tanta. Alle volte ripenso a quel nucleo iniziale di 30 capi che acquistai da Michele Graziani di Bagnacavallo che seguivo da più di dieci anni e penso che siamo andati davvero avanti».

E con loro ci sono centinaia di piccoli allevatori che avevano la mora nella loro memoria, e quindi una sorta di esperienza ancestrale da spendere.

Oggi possiamo dire che la mora romagnola è salva e che la storia ha avuto un lieto fine. Non era scontato. L’erosione delle razze italiane era iniziata nel 1872 quando il Ministero dell’Agricoltura incaricò Antonio Zanelli del Regio Stabilimento Sperimentale di Zoootecnia di Reggio Emilia di importare e diffondere le due razze inglesi Yorkshire e Berkshire. Le razze del nord furono le prime a sparire e il sud tutto sommato riuscì a contenere i danni. Già negli anni ‘20 un grande patrimonio di varietà era perduto e Mascheroni, nel Manuale di Zootecnia della Utet edito nel 1927, ne censì solamente 11: romagnola, cinta, cappuccia, maremmana, umbra, abruzzese, casertana, pugliese, calabrese, siciliana, sarda. Oggi le razze sono sei e la mora è sicuramente una delle più importanti.

La storia di questo maiale nero, che nasce rosso e cambia colore diventando nero focato sui 6 mesi, ha origini molto antiche e nella sua storia si è arricchita di contributi genetici fin dal periodo longobardo. Questo lo ha portato ad essere un maiale con carni dalle qualità eccezionali, per caratteristiche nutrizionali e per la bontà e complessità del sapore.

Come descritto nel testo ufficiale dell’Anas, prima dell’unità d’Italia l’allevamento della popolazione suina romagnola era diffuso su territori di diversi Stati: lo Stato della Chiesa, il Ducato di Modena, la Repubblica Veneta e poi il Lombardo-Veneto austriaco. Questa divisione potrebbe spiegare l’esistenza di diverse varietà della medesima razza, ben distinte fino agli inizi del novecento. I nomi delle varietà facevano riferimento al luogo di allevamento (forlivese, faentina, bolognese) o alle caratteristiche del mantello (bruna, mora, castagnina), mentre il nome di Mora Romagnola comparve solo nel 1942.

Tra le varietà presenti all’inizio del XX secolo, più delle altre si diffuse e si affermò nelle province di Forlì e di Ravenna e nell’allora circondario di Rocca San Casciano (tra Romagna e Toscana), un morfotipo con mantello nerastro, con tinte dell’addome più chiare e con la caratteristica “linea sparta” costituita da robuste, irte e fitte setole della linea dorsale che a metà dorso o sul sacro tendono a cambiare direzione.

Questa varietà si affermò per lo sviluppo delle sue masse muscolari e per la squisitezza della sua carne, probabilmente derivava da incroci ripetuti tra la Mora e la razza Chianina o Cappuccia (oggi estinta) che era stata introdotta su larga scala in Romagna per la sua eccellente attitudine al pascolo. Questa, la più nera di tutte, è quella alla quale appartenevano gli animali salvati da Mario Lazzari e la mora odierna infatti ha queste caratteristiche.

Le altre varietà erano la riminese, più chiara e con una stella bianca sulla fronte, e la faentina, più rossiccia.

L’Imperatrice

di Andrea Vitali

L’Imperatrice è presente nei tarocchi per il semplice fatto che la Bibbia è categorica nell’affermare che nella vita occorre essere in due, dato che, ad esempio, “se due dormono assieme, si possono riscaldare; ma uno solo come farà a riscaldarsi?” (Ecclesiaste).

Il potere temporale per volontà divina era stato messo nelle mani di un imperatore, il quale saggiamente avrebbe dovuto provvedere al bene materiale del popolo. Ovviamente all’imperatore spettava dare per primo il buon esempio, provvedendosi una sposa, dato che l’uomo solo era considerato vivere continuamente sotto tentazione dell’appetito carnale. Un’imperatrice era quello che, come si dice in questi casi, andava a nozze con le esigenze dell’imperatore, sia fisiche che di buon esempio. Poi, se la moglie fosse stata anche intelligente, oltreché bella, avrebbe potuto dare qualche consiglio utile, tanto per venire incontro ai dettami biblici.

La carta mostra in generale una donna seduta in trono, riccamente vestita, con una corona sulla testa e con in mano lo scettro del comando.

Certamente affascinante qualsiasi imperatrice, ancorché di brutto aspetto, dato che la sua regalità suscitava negli astanti un senso di rispetto, devozione e ammirazione.

A questo proposito occorre riferire un aneddoto riguardante l’origine del saluto militare: sembrerebbe che dopo la vittoria della flotta inglese sull’Invincibile “Armada” spagnola avvenuta nel 1588, la regina Elisabetta ordinasse che i marinai che tanto si erano prodigati nello scontro, si presentassero al suo cospetto per essere da lei onorati e ringraziati. Francis Drake, ammiraglio della flotta inglese, ordinò che al momento di ricevere l’onorificenza gli uomini si fossero protetti gli occhi con la mano destra per “ripararsi” dall’accecante bellezza della sovrana.

Come sappiamo, Elisabetta non era in realtà una donna di grande attrattiva fisica, ma questo non importava. Ciò che la rendeva straordinaria era la sua regalità che la faceva risultare la più affascinate fra le donne.

In cartomanzia, questa carta esprime bellezza, seduzione, fascino, ricchezza (e come potrebbe essere altrimenti?!) e materialità.

Aceto balsamico tradizionale di Modena e Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

di Giorgio Melandri

«L’Imperatrice è una carta che esprime bellezza, seduzione, fascino, ricchezza e materialità. Sembra un ritratto dell’Aceto Balsamico Tradizionale prodotto a Modena e a Reggio Emilia».

C’è una manciata di chilometri a dividere Reggio Emilia da Modena, tutti sulla Via Emilia. E c’è un prodotto che difficilmente “uno di fuori” riconoscerebbe come reggiano oppure modenese. Sono differenze sottili, ma bastano a fare dell’Aceto Balsamico Tradizionale un prodotto simbolico delle due comunità. Perché di simbolo si tratta.

Anni fa un modenese purosangue mi raccontò che in cima ad ogni condominio di Modena c’è qualche batteria di piccole botti per produrre Tradizionale e la “malattia” è così forte che ci sono delle persone che ogni giorno controllano gli annunci mortuari per vedere se si è “liberata” qualche batteria.

«Sai com’è», mi aveva detto, «delle volte gli eredi le vendono e allora bisogna arrivare subito». Mi raccontò anche di un bar, non ne ricordo il nome, dove si ritrovavano i mediatori specializzati.

L’Aceto Balsamico Tradizionale ha una lunga storia, nata probabilmente dall’abitudine di cuocere il mosto d’uva per concentrarlo e di conseguenza conservarlo. Per questo qualcuno ipotizza che a partire dall’alto medioevo i mosti potessero anche essere speziati.

In Emilia questi mosti cotti, spesso chiamati saba o sapa, avevano la tendenza a fermentare leggermente e di conseguenza ad acetificare. Una conseguenza del clima che consegna inverni freddi e umidissimi ed estati schiacciate dalla calura.

L’Aceto Balsamico Tradizionale ha bisogno di questa alternanza e, inutile dirlo, di tanto tempo. Quello della produzione è infatti per questo un processo molto lento che l’uomo ha probabilmente sfruttato per allungare i tempi di “stagionatura” e arricchire il prodotto con gli aromi e la complessità dei diversi legni di stagionatura.

Il centro di questa cultura è stato il Ducato Estense e dunque l’attuale areale di produzione. Il primo scritto che se ne occupa risale all’anno 1046, quando l’imperatore di Germania Enrico III, in viaggio verso Roma per l’incoronazione, fece tappa a Piacenza. Da qui rivolse a Bonifacio, marchese di Toscana nonché padre della famosa contessa Matilde di Canossa, la richiesta di omaggiargli uno speciale aceto che “aveva udito farsi colà perfettissimo”.

Proprio all’interno delle mura del castello che diverrà famosissimo qualche anno più tardi per l’incontro “del perdono” tra papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, si narra venisse prodotto un aceto, elisir e balsamo, tanto agognato dalle teste coronate. Il fatto storico è registrato nel poema Vita Mathildis dal monaco Donizone, il principale biografo della Gran Contessa Matilde.

Nei secoli XII, XIII e XIV sappiamo per certo dell’esistenza a Reggio Emilia, Scandiano e nei principali centri estensi, di fabbricanti di aceto riuniti in vere e proprie consorterie i cui affiliati dovevano tenere gelosamente custodito il segreto della pregiata produzione. Dopo l’imprimatur imperiale, per tutto il Rinascimento l’aceto balsamico compare spessissimo nelle tavole di re e duchi, in particolare alla mensa dei Duchi d’Este.

Con l’avvento nel 1476 di Alfonso I—duca di Ferrara—la storia del balsamico ebbe un impulso determinante. Nel 1863 in una pubblicazione di Fausto Sestini leggiamo inequivocabilmente che “nelle province di Modena e Reggio Emilia si prepara da tempo antichissimo una particolare qualità di aceto a cui le fisiche apparenze e la eccellenza dell’aroma fecero acquistare il nome di Aceto Balsamico”.

Le testimonianze sull’Aceto Balsamico si infittiscono nell’Ottocento, attraverso gli elenchi dotali delle nobili famiglie reggiane. All’epoca era buona norma infatti arricchire la dote della nobildonna che si maritava con vaselli di aceto balsamico pregiato e batterie di botticini dal contenuto prezioso.

L’Aceto Balsamico Tradizionale (da non confondere con il semplice Aceto Balsamico) è un condimento ottenuto dalle uve di Trebbiano di Spagna, di tutti i Lambrusco, Ancellotta, Sauvignon, Sgavetta, Berzemino e Occhio di Gatta.

Dopo aver fatto bollire il mosto d’uva a fiamma diretta per concentrarlo questo si aggiunge alle batterie di stagionatura. Le batterie devono essere composte di minimo 5 botti e sempre di un numero dispari di esemplari, via via più piccole. I legni più comunemente usati sono castagno, ciliegio, ginepro, quercia, gelso, frassino. La botte più grande, quella in cui annualmente viene inserito il mosto cotto fermentato, viene tradizionalmente chiamata “badessa”.

Ogni legno ha il suo rapporto con l’aceto, ad esempio il ginepro gli regala speziatura, il castagno i tannini. Ogni anno, a causa dell’evaporazione, la batteria perde circa il 20% di peso e per favorire questo processo le botti vengono sostanzialmente tenute aperte, unicamente con una garza appoggiata sopra il cocchiume.

La fase di maturazione dura all’incirca dieci anni che, sommata ai circa 2 anni necessari per la fermentazione ed acetificazione del prodotto di partenza, giustifica i 12 anni richiesti come requisito minimo per la definizione di Aceto Balsamico Tradizionale.

Ogni anno si effettua il prelievo del prodotto finito dalla botte più piccola e partire da questo si rincalza ogni botticella con il prodotto contenuto in quella immediatamente a monte.

Ogni famiglia ha una sua “ricetta” che comprende una scelta delle uve di partenza e dei legni di stagionatura. Le batterie sono tutte registrate in una speciale anagrafe che ne certifica l’età e la composizione.

Il disciplinare dell’aceto Balsamico Tradizionale di Modena prevede due stagionature: Affinato (12 anni minimo di stagionatura e bollino aragosta) ed Extravecchio (affinato 25 anni minimo e bollino oro). Quello di Reggio Emilia prevede anche un secondo Affinato che può pregiarsi del bollino argento e che in genere ha 6/7 anni di stagionatura in più.

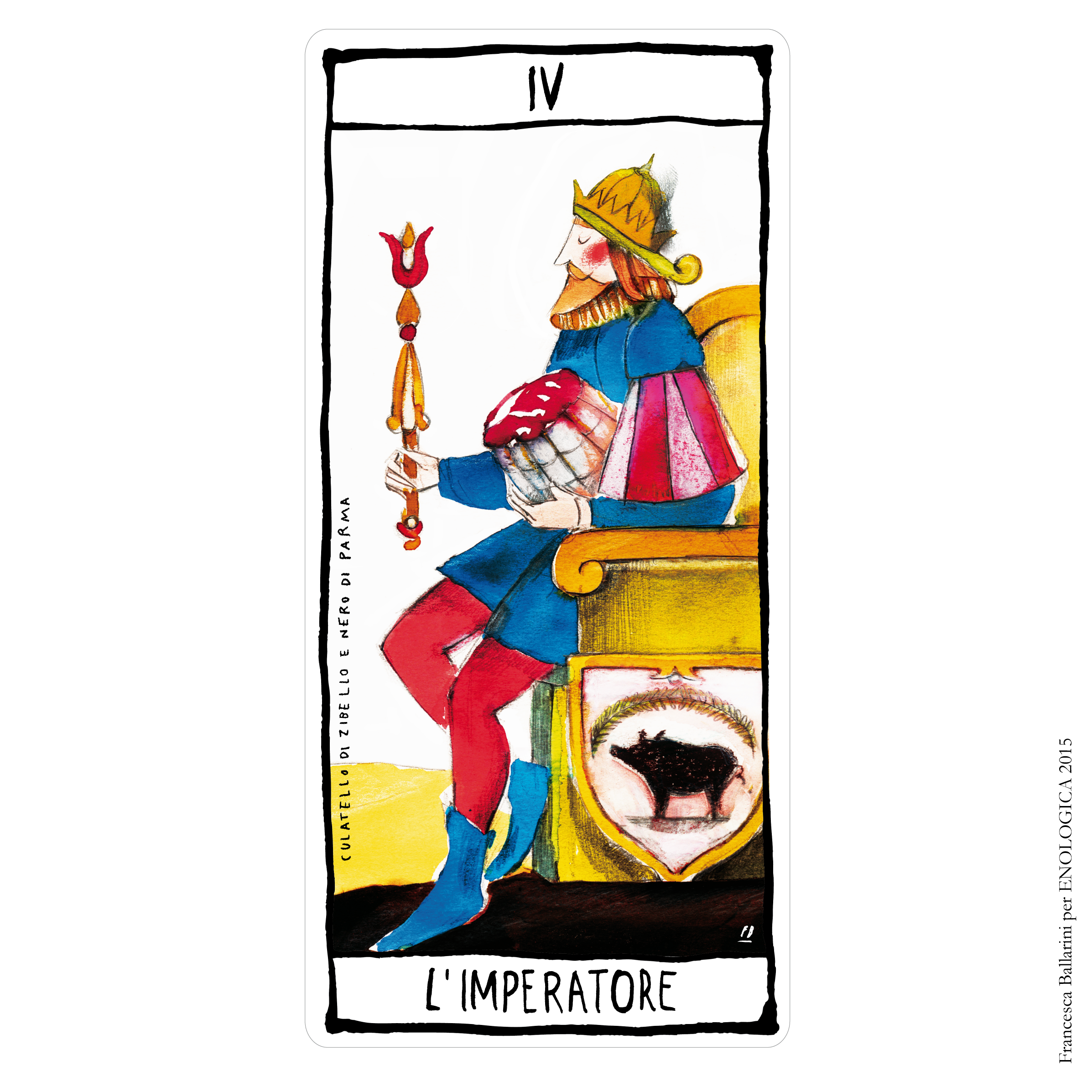

L’Imperatore

di Andrea Vitali

L’Imperatore, messo al governo degli uomini per volontà divina e per occuparsi dei bisogni del proprio popolo, è raffigurato nei tarocchi seduto su un trono con in mano lo scettro del comando e un globo aureo.

Il bastone del comando, presente in numerose narrazioni veterotestamentarie, era utilizzato nell’antichità da tutti i dignitari di alto rango.

Il globo, per la sua sfericità che la collega al simbolo del cerchio e quindi dell’infinito, lo si trova spesso nelle mani di Dio. Infatti non era raro trovare imperatori che si credevano dei.

Un simbolo importante presente sul copricapo dell’Imperatore, come nella omonima carta dei quattrocenteschi Tarocchi Visconti-Sforza o su uno scudo posto ai suoi piedi, quale appare nel francese Tarocco Vieville del sec. XVII, era l’aquila, il principe degli uccelli. Non tanto per le sue dimensioni quanto perché, volando più in alto di tutti, vedeva più distante degli altri.

Il simbolismo dell’aquila si rapporta quindi alla capacità dell’Imperatore di vedere oltre, alla facoltà di scorgere “da lontano” le necessità del suo regno e inoltre alle sue capacità di scelta nell’individuare quanto mantenere e quanto estirpare per il bene del suo popolo. Ciò lo rendeva un essere illuminato, in qualche modo un chiaro-veggente, qualità attribuite infatti al rapace.

Nel Bestiaire di Philippe de Thaon del 1126 si leggono infatti questi versi a proposito del rapace: «L’aquila è la regina degli uccelli. Giustamente in latino la chiamiamo “chiaro-veggente”, perché guarda il sole quando è più luminoso e sebbene lo guardi fissamente, tuttavia non distoglie da esso lo sguardo».

La presenza di un giglio nella carta dei cosiddetti tarocchi di Carlo VI, in realtà bolognesi del sec. XV, non testimonia che fosse stato raffigurato un imperatore francese, in quanto tale fiore fu largamente adottato nell’araldica europea, anche se la sua origine è da far risalire al cosiddetto Giglio di Francia. Il suo significato araldico appare infatti di varia natura. Se da un lato il fiore, per il suo colore, rappresenta la purezza, il candore dell’animo, l’onestà e conseguentemente la rettitudine, dall’altro può divenire rappresentazione dell’abbandonarsi alla volontà divina, cioè alla Provvidenza che sopperisce ai bisogni dei suoi eletti, così come troviamo nella tradizione biblica in Matteo (6, 28): «Osservate come crescono i gigli del campo; non lavorano e non filano, eppure abbandonato nelle mani di Dio, il giglio viene adornato meglio di Salomone in tutta la sua gloria».

Pertanto nella carta di Carlo VI—come in qualsiasi altra raffigurazione legata a personaggi di potere dove il giglio è presente—tale fiore rappresentava le peculiarità proprie del sovrano che, come abbiamo visto, consistevano nella purezza e nell’onestà delle sue azioni e delle finalità a cui il suo governo attendeva, oltre alla dimostrazione che il popolo non sarebbe mai stato abbandonato a se stesso, ma continuamente aiutato dall’imperatore che avrebbe sopperito ai suoi bisogni nei momenti problematici dell’esistenza.

In cartomanzia, questa carta esprime persona leader, comando, decisione, volontà, fermezza, onestà e, ovviamente, successo…

Il culatello di Zibello

di Giorgio Melandri

«L’Imperatore in cartomanzia è una carta di successo ed esprime valori di guida e comando, decisione, volontà, fermezza ed onestà. È il ruolo di Parma nella tradizione dei salumi dell’Emilia e per questo abbiamo abbinato la carta al più aristocratico dei salumi emiliani, il Culatello di Zibello. Questo salume esprime il valore solido della tradizione e la sua storia è legata a quella del Nero di Parma, rappresentato ai piedi dell’imperatore, il suino storico del territorio, l’unico che riesce ad esprimere livelli assoluti di complessità».

Il Culatello di Zibello è un salume ottenuto dalla coscia di maiale separata dal fiocchetto e rifilata a mano, così da conferirle la caratteristica forma “a pera”. Viene prodotto nei mesi freddi, da fine ottobre a febbraio, e dopo la salatura viene insaccato nella vescica di maiale e legato con lo spago, spago che dopo la stagionatura risulta a maglie larghe e irregolari.

Sembra tutto detto, ma la complessità di questo salume, figlia della stagionatura tra le nebbie invernali e le calure estive, ha ben altro da raccontare.

La storia del Culatello di Zibello è profondamente legata alla storia del territorio di Parma ed è un esempio di come l’uomo possa trasformare le difficoltà pratiche in grandi opportunità. Bisogna però partire da lontano, da quando la pianura padana era un immenso bosco.

«Il territorio di Parma è sempre stato scelto dagli eserciti romani per gli accampamenti invernali e lì, probabilmente, si è cominciata a produrre carne salata per le campagne militari estive. Qui c’era il sale, ottenuto dalle acque salse di Salsomaggiore e c’era l’acqua. O forse, meglio, c’erano i terreni acquitrinosi e ricchi ideali per il maiale». Massimo Spigaroli parla del suo territorio con un trasporto che trasforma le supposizioni in una storia affascinante.

Certo è che il rapporto con il maiale fa parte della storia di Parma e che i Longobardi, arrivati qui dopo i Romani, continuarono una tradizione che era di fatto anche una cultura europea. Nell’editto di Rotari, nel 643, all’allevamento dei maiali allo stato brado in querceti e faggete, sono dedicati infatti ben sette articoli.

Una tradizione conservata nei secoli fino a quando, con il ducato, successe qualcosa che cambiò le caratteristiche del maiale nero di Parma rendendolo unico.

Nel 1714 Elisabetta Farnese sposò Filippo V di Spagna, un matrimonio che porterà poi i Borbone a governare dal 1748 il granducato di Parma con Filippo di Borbone, figlio appunto di Elisabetta. Con i Borbone arrivarono a Parma i bufali, le pecore Merino e i maiali di linea iberica che incrociati con i maiali locali posero le basi per una razza nera diversa da tutte le altre. Successe anche per la pecora del Corniglio, la razza dell’Appennino di Parma, che è con la gentile di Puglia e la Sopravissana una delle razze italiane figlie degli incroci con la Merino portata dai Borboni. L’unica nel nord Italia.

Scrive il prof. Alberto Sabbioni dell’Università di Parma: «Una delle più antiche fonti bibliografiche alle quali siamo stati in grado di attingere per ricostruire la storia della razza suina Nera Parmigiana è rappresentata dal testo Memoria intorno all’educazione, miglioramento e conservazione delle razze de’ porci di Francesco Toggia (Torino, 1820) che suddivide le razze suine in relazione alla provenienza, ed accomuna i suini iberici con quelli originari della parte meridionale della Francia, dell’Africa e dell’Italia. A questo gruppo, caratterizzato da animali “robusti, fecondi, di buona bocca” e che “ingrassano facilmente”, egli ascrive la razza Parmigiana. A proposito delle razze suine italiane, viene citata per prima quella Parmigiana, “la quale ivi ha conservato la sua purità”. Essa viene brevemente descritta come animale caratterizzato da arti corti, setole quasi assenti, colore della pelle “bruno tendente al nero, ma più fino, e delicato di quello degli altri porci”; il peso è ragguardevole, se paragonato alle altre razze allora allevate, potendo raggiungere i 190-240 kg, “e la loro carne è di un gusto “esquisitissimo”, e si conserva molto tempo”. A Bologna, invece, era descritta una razza con mantello rosso e cinghiatura toracica bianca (probabilmente da ricondurre alla più conosciuta Rossa Modenese), mentre nel Napoletano sono citati animali simili a “quelli di Parma, ma non così voluminosi” (forse l’odierna Casertana). La dovizia di particolari con i quali vengono descritti gli animali di razza Nera Parmigiana rispetto agli altri presenti in Italia e le continue citazioni nelle pagine seguenti, a proposito delle razze presenti in Francia e in Piemonte, con le quali vengono confrontati, ci fa ritenere la razza già consolidata all’epoca e particolarmente apprezzata».

Il fatto è storia e Spigaroli, con una ipotesi sempre più accreditata, individua nel cambiamento l’origine del Culatello di Zibello. «I maiali aumentarono di dimensione e nella umidissima bassa parmense non si riuscirono più a salare e conservare in modo adeguato le enormi cosce di maiale. Fu così, io credo, che fu inventato il culatello, per soddisfare l’esigenza pratica di diminuire la dimensione delle cosce da salare».

A sostenere questa tesi c’è, oltre ad una prima citazione di un prosciutto stagionato senza osso che era probabilmente un culatello, un documento ufficiale. La parola culatello compare per la prima volta a Parma nel 1735 nel Calmiero della carne porcina salata.

Di certo c’è che la famiglia Spigaroli ha confidenza con questo incredibile salume fin da quando, ormai più di un secolo fa, si trovò a produrlo per la famiglia del grande musicista Giuseppe Verdi.

«Ho lavorato a lungo sul culatello fino a quando ho sentito la necessità di recuperare la complessità dei salumi del passato. E a quel punto la mia strada ha incrociato di nuovo quella del suino nero di Parma». A parlare è ancora Spigaroli. «Questo è un maiale che ha un grasso eccezionale, ed è perfettamente nel gusto di questo territorio. È dolce e con grasso abbondante, tra l’altro un grasso di qualità eccezionale. Una dimostrazione di come la cultura di una comunità possa orientare la selezione delle sue razze di riferimento».

E la qualità del grasso è dimostrata dal fatto che i tagli adiposi, come spalla e lardo, spuntano oggi prezzi superiori agli altri, il contrario di quello che succede con i maiali bianchi “industriali”.

Il recupero del Nero di Parma inizia alla fine degli anni ’90 quando un censimento dell’APA (Associazione Provinciale Allevatori, oggi confluita nell’Araer) evidenzia in Appennino una residua popolazione di maiali che presentavano macchie nere sul dorso.

Sabbioni, che dal 2003 ha seguito il progetto di recupero del Nero di Parma, scrive: «Nella campagna di Santa Margherita di Fidenza vennero trovate alcune scrofe con estese macchie grigio ardesia sul dorso e sul posteriore: in questa azienda, fino a qualche anno prima si allevavano una trentina di scrofe e buona parte dei suinetti era venduta dopo lo svezzamento, mentre gli altri erano mantenuti in azienda per l’ingrasso e per la rimonta. Nell’azienda erano sempre stati allevati maiali neri o macchiati fino a quando, cessata l’attività, non avendo più a disposizione un verro nero, l’anziana conduttrice ha raccontato di essere stata costretta ad usare un verro comune, ma che fra i suinetti di “colore”, sempre meno frequenti, venivano scelte le scrofette da tenere in azienda.

Nel Comune di Bardi nell’alta Valceno, su segnalazione del veterinario locale, vennero trovati e acquistati due suinetti, maschio e femmina, figli di una scrofa macchiata coperta da un verro macchiato; il maschio era quasi completamente nero. Si risalì così al verro, un ossuto animale macchiato allevato da un vecchio montanaro della zona; non fu possibile acquistare il verro, ma esso venne utilizzato per alcune monte. A Pellegrino Parmense vennero trovate altre scrofette, scarsamente macchiate sulla groppa, allevate da un allevatore di vacche da latte che, in periodo invernale, svolgeva l’attività di norcino e vendeva i salumi».

Fu l’inizio di un recupero che oggi, dopo molte generazioni, ha linee di sangue pure finalmente pronte per il riconoscimento di razza che sarebbe la settima razza nera italiana. Per questo risultato dobbiamo ringraziare le meravigliose disobbedienze contadine dei contadini di montagna che dagli anni ’60 protessero i maiali neri facendone sopravvivere i preziosi geni.

Dunque il culatello di Zibello ha ad un certo punto incrociato di nuovo la strada del Nero di Parma ed è secondo me impossibile oggi parlare dell’uno senza parlare dell’altro. Così come è difficile parlare del Culatello senza parlare dell’Antica Corte Pallavicina di Massimo Spigaroli e del fratello Luciano, che ha costruito sul Culatello di Zibello un racconto che coinvolge il paesaggio. E inventato di fatto un territorio.

È una visione, nutrita con una forza e con una caparbietà che ha pochi paragoni in Italia.

Siamo infatti accanto al Po, in un vecchio castello del 1300 costruito accanto ad un porto fluviale, in un paesaggio di nebbie invernali dense e giornate estive roventi, in mezzo al niente o forse, più semplicemente, in mezzo ad un paesaggio che nasconde la filiera, e la bellezza, tra argini e campi.

Oggi questo posto è una azienda agricola e un progetto di ospitalità con camere e ristorante nel quale arrivano da tutto il mondo. La prima volta che sono entrato nella grande sala ristorante ho subito notato un grande ritratto della famiglia Spigaroli ed è stata per me una illuminazione.

Quel ritratto racconta il progetto di Massimo meglio di migliaia di parole, in modo emozionante e discreto. Massimo è riuscito a mettere al centro di tutto la magia e l’intimità di quel clima familiare e la sua costruzione ne rispetta sempre l’anima. L’incanto ha attraversato il tempo ed è oggi miracolosamente intatto, credibile dentro ad un progetto di adulti, condiviso da chi arriva qui. Il segreto di Massimo Spigaroli è questo: avere lavorato, inventato, sognato, costruito, nel rispetto di quella atmosfera. E di averla resa leggibile a tutti.

Il Papa

di Andrea Vitali

La figura del Papa nei tarocchi non subì radicali trasformazioni rispetto ai primi esempi conosciuti: gli attributi della tiara sul capo e dell’asta cruciata tenuta in una mano, alternati al libro sacro o alle chiavi che indicano la discendenza da San Pietro, rimarranno costanti nelle versioni iconografiche di questo Arcano unitamente all’atteggiamento benedicente.

Assieme alla Papessa, cioè la Fede, il Papa rappresentava il punto di riferimento spirituale a cui ogni uomo doveva rivolgersi per la salute della propria anima.

La tiara papale o triregno (in latino triregnum) rappresenta il copricapo extra-liturgico che ogni Papa indossò durante la cerimonia dell’incoronazione, da Clemente V (1305) a Papa Paolo VI (1963), il quale poi ne sospese l’uso sostituendola con la mitria.

Il significato simbolico delle tre corone del triregno è ancora oggetto di indagine: per alcuni storici significa il triplice potere del Papa in quanto “padre dei principi e dei re, rettore del mondo, vicario in terra di Cristo”, per altri la triplice autorità del Sommo Pontefice: “Pastore universale, Giurisdizione ecclesiastica e Potere temporale”, mentre Giovanni Paolo II nel suo discorso per l’inizio del pontificato le associò alla triplice missione di Cristo, in quanto “Sacerdote, Profeta-Maestro, Re”. Ma esse potrebbero rappresentare anche la “Chiesa Militante sulla terra, la Chiesa purgante dopo la morte e prima del Paradiso, e la Chiesa trionfante nella ricompensa eterna”.

Forse prima o poi, si raggiungerà un accordo.

Il libro tenuto in mano dal Pontefice è quello Sacro della fede cristiana, cioè la Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento) che contiene le Verità divinamente rilevate. Un elemento simbolico di grande interesse si trova nella carta del Tarocco Parigino di anonimo datato all’inizio del sec. XVII, dove il Papa tiene nelle mani chiavi di grandi proporzioni e una lunga asta. Ai suoi piedi appare una Sfinge viva dalle proporzioni di un cane, ritta sulle zampe anteriori.

La Sfinge, divinità solare, fu considerata dagli antichi Egizi simbolo di sovranità, di saggezza, di forza divina.

A proposito del Carro di Minerva, dea della Sapienza, così scrive Cesare Ripa nella sua Iconologia a fine Cinquecento: «in capo porta una celata, che per cimiero ha una sfinge», a significare «che la sapienza ogni ambiguità risolve». La presenza della Sfinge nella carta del mazzo sopra descritto esprime simbolicamente la sapienza del Pontefice, la forza divina che in lui risiede e che lo guida in qualsiasi decisione, oltre ad essere l’incarnazione terrena della Verità rivelata.

La posizione della Sfinge che non è di riposo, ma ritta sulla zampe anteriori, denota che la sua attenzione, e quindi quella del Papa, è vigile e pronta a manifestare, in ogni momento e laddove occorresse, le proprie capacità sapienziali.

Molto si è discusso sulla presenza nei tarocchi di immagini di Pontefici con o senza barba, cercando di individuare quali personaggi reali fossero stati rappresentati nelle carte. Seppur tale opera appaia meritoria, la barba, lungi da essere intesa come un preciso riferimento realistico di un ritratto, deve essere interpretata come un aspetto di saggezza in quanto le persone sagge venivano sempre raffigurate con questo ornamento naturale dovuto all’età avanzata alla quale veniva attribuito tale dote intellettiva.

Una volta passato nel dimenticatoio il concetto di Scala Mistica, la presenza del Papa e della Papessa nei tarocchi non fu ben vista dalla Chiesa del tempo, che lecitamente si domandava il motivo per cui in un gioco di carte fossero state poste quelle due figure sacre. Valutando la cosa più che inappropriata, fece sentire a più riprese il proprio alito inquisitoriale sul collo dei giocatori. Un atteggiamento che non produsse alcun effetto, dato che si continuò a giocare a tarocchi per tutti i secoli a venire.

Solo a Bologna la Chiesa corse ai ripari, facendo sostituire fin dal 1725 il Papa e la Papessa, e per par condicio anche la figura dell’Imperatore e dell’Imperatrice, con quattro moretti.

In cartomanzia, questa carta esprime saggezza, matrimonio e le convinzioni personali quando vengono espresse attraverso un’azione.

Il Pignoletto

di Giorgio Melandri

«Il Papa è una carta che esprime saggezza e rimanda alle azioni che permettono di esprimere le personali convinzioni. Proprio alla saggezza ci riferiamo nell’abbinarla al Pignoletto, un vino che oggi, con lungimiranza, punta tutto sui suoi valori territoriali».

Bologna e l’Emilia-Romagna sono luoghi emergenti nell’immaginario collettivo dei cittadini del mondo: si mangia bene e si vive con uno stile di vita invidiato e ammirato. E poi in Emilia-Romagna la gente è accogliente e ospitale.

Bologna sta diventando il simbolo di questa regione che cresce e ha voglia di futuro. E c’è un vino, il Pignoletto, che rappresenta bene tutto questo. Erano poche centinaia di ettari qualche anno fa, sono circa tremila oggi. E il racconto di questo vino bianco è diventato profondamente territoriale. Proviamo a ripercorrerne la storia.

A Bologna, la tradizione era quella di vinificare insieme Albana e Trebbiano, sia Trebbiano di Empoli che Trebbiano romagnolo. Quello era il vino bianco di Bologna, mentre il rosso era a base di Barbera e Negretto oppure barbera e Grasparossa nella zona collinare che si avvicina a Savignano sul Panaro.

In pianura, in tutto il territorio modenese e bolognese, c’erano anche altri vitigni bianchi come l’Alionza (tra l’altro un bianco con l’acinellatura!) e il Montuni. Erano i protagonisti delle alberate che caratterizzavano il paesaggio di pianura. E poi c’era anche il Pignoletto, soprattutto nella zona che produceva canapa. La canapa vuole terreni asciutti e per questo i campi erano sistemati a schiena d’asino in modo che potessero smaltire facilmente l’acqua piovana.

Tra un campo di canapa e l’altro vi era il cosiddetto “cavalletto”, una striscia di terra che aveva ai lati due fossi di scarico. In quella striscia c’era un’alberata frangivento—di frassino, acero campestre o olmo—che impediva alla canapa femmina di allettare. Nell’alberata era tipicamente presente il pignoletto, allora chiamato pignolo come attesta un documento rinvenuto nell’archivio della famiglia Lodi (ora Lodi Corazza) che parla di una vendita di casse d’uva pignolo fatta da Luigi Lodi, noto a Bologna come botanico e come primo curatore dell’Orto Botanico della città.

Siamo a Zola Predosa, ma in effetti la canapa era diffusa fin sulle prime colline.

«Lo chiamavano pignolo ed era un’uva amata dai mezzadri perché produceva molte foglie e dunque era ideale come barriera per il vento. Il centro di queste alberate era Calderara di Reno. I padroni chiedevano Albana, ma i contadini piantavano pignolo!», a parlare è Enzo Garagnani, titolare negli anni ’70, insieme al socio Anderlini, dell’azienda Al Pazz (il pozzo) di Montebudello, «Poi successe che questo vitigno convinse tutti per la rusticità e per i profumi e si diffuse pure in collina a partire dagli anni ’50. Noi fummo i primi ad indicare in etichetta il nome Pignoletto bolognese a metà degli anni ‘70. E fu un successo che portò in pochi anni alla DOC».

È curioso come la canapa abbia firmato un altro prodotto tipico di Bologna… il pesce rosso che veniva riprodotto e allevato nei maceri e spedito con il treno in tutta Europa. La produzione bolognese era rinomata e ricercata, soprattutto in Germania.

«Nel 1967 la Romagna aveva istituito la doc Albana e da quel momento i bolognesi persero interesse per questa produzione storica», racconta Alberto Bettini della Trattoria Amerigo di Savigno, «Io feci la mia prima carta dei vini negli anni ’80 e feci fatica a trovare una Albana dei Colli Bolognesi. Il Pignoletto aveva già successo e lo producevano Anderlini e Garagnani, Lazzari a Ponte Rivabella, Gaggioli e Negroni a Montemaggiore. I Negroni lo chiamavano Sparvo dato che il nome Pignoletto non lo conosceva nessuno. Altri scrivevano in etichetta Riesling italico, per lo stesso motivo».

Però da allora il Pignoletto ha guadagnato terreno, fino alla qualità delle produzioni odierne e fino alla nuova Doc che ne ha rivoluzionato la lettura.

L’attuale Doc Pignoletto, istituita nel 2014, prende il nome dalla località Pignoletto nel Comune di Monteveglio (ora Valsamoggia), territorio di confine fra Bologna e Modena. Il territorio di riferimento della Doc comprende le colline modenesi, i colli bolognesi e si estende fino ai colli di Imola e Faenza.

In pianura si spinge fra Panaro e Reno e fino al territorio romagnolo del comune di Faenza. È una zona molto vasta, ma è l’aerale storico di diffusione.

Dentro alla Doc sono previste tre sottozone: Modena, Colli di Imola, Reno. A suggellare la storicità e la qualità delle produzioni dei Colli Bolognesi è stata istituita la Docg Colli Bolognesi Pignoletto. È una docg importante che mette in evidenza le possibilità di lettura territoriale di questa area produttiva che ha in un mosaico di suoli diversi (e di diversi microclimi) la sua cifra complessiva.

Il Pignoletto si produce in diverse versioni: fermo, frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva.

È un vino fresco, profumato, che si esprime su sentori erbacei—salvia, erbe di montagna, origano fresco—e su un corredo agrumato elegantissimo. È sapido in generale e materico nelle produzioni più legate alla pianura.

Leggi anche le altre puntate:

2) gli amanti, il carro, l’eremita, la giustizia

3) la ruota della fortuna, la forza, l’appeso, la morte, la temperanza

4) il diavolo, la torre, le stelle, la luna, il sole

5) il giudizio, il mondo, il matto, l’Adriatico