In collaborazione con Enologica, salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia Romagna, raccontiamo le carte dei Tarocchi, nell’interpretazione storica, a cura di Andrea Vitali, storico del simbolismo ed esperto internazionale di Tarocchi, e nella versione creata ad hoc per l’evento, legata ai prodotti tipici dell’Emilia Romagna, e raccontata da Giorgio Melandri, da 9 anni curatore di Enologica.

Tutte le carte sono illustrate da Francesca Ballarini.

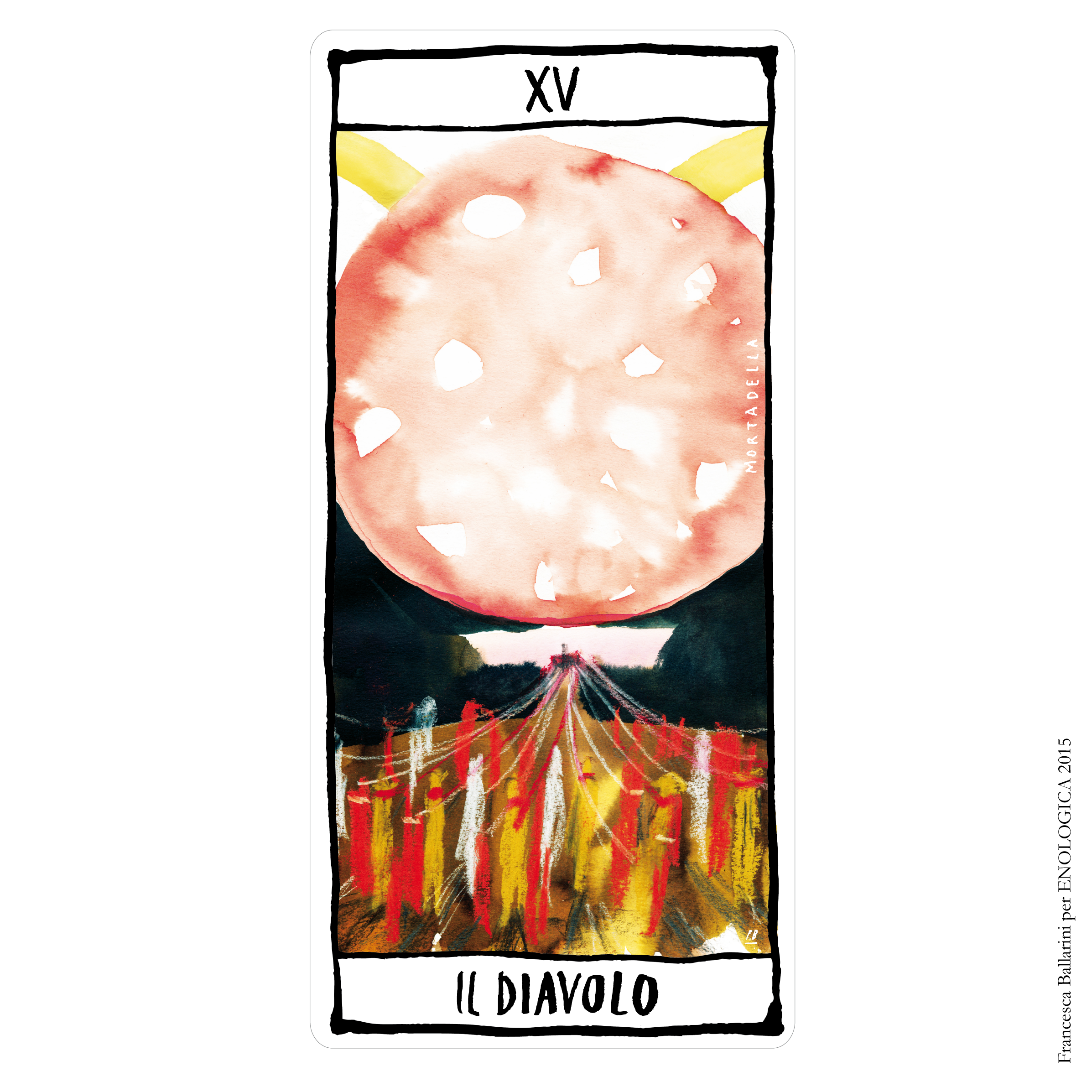

Il Diavolo

di Andrea Vitali

Il Diavolo nei tarocchi rappresenta l’Inferno, il luogo maledetto che attende ogni uomo che, nonostante gli insegnamenti espressi dagli altri Arcani Maggiori, non sia stato in grado di comprenderli o di seguirli, dato che il peccato conduce inesorabilmente alla perdizione dell’anima.

La carta del Diavolo è l’unica a non essere sopravvissuta nei mazzi Quattrocenteschi per il motivo che quell’immagine, incutendo una certa tensione, non veniva riposta assieme alle altre carte una volta terminata una partita, ma chiusa probabilmente nel buio di qualche cassetto. “Vade retro Satana!”

Così non sappiamo con precisione come il Diavolo venisse rappresentato nei tarocchi anche se possiamo immaginarlo.

Le sue versioni iconografiche, derivate dal Dio etrusco degli Inferi Charun, rispecchiano la tendenza del tempo che lo figurava mostruoso, con naso adunco, denti a forma di zanne, orecchie a punta, ali di pipistrello, zampe di falcone o caprine, con le corna e, in diverse occasioni, anche gastrocefalo, cioè con un viso sull’addome a significare, al di là di un crescendo di bestialità, lo spostamento della sede intellettiva, posta al servizio degli appetiti più bassi.

In questa ultima versione venne raffigurato da Giovanni da Modena nell’affresco dell’Inferno all’interno della Cappella Bolognini a San Petronio. E non poteva essere diversamente dato che Bartolomeo Bolognini, che commissionò l’affresco all’artista, nel suo testamento aveva raccomandato che l’immagine dell’inferno fosse “Orribilis quantum plus potest”, cioè “Il più possibile orribile” e certamente il risultato corrispose all’effetto desiderato.

In diverse carte il Diavolo, incatenato ad un grande blocco di pietra, tiene incatenati a sua volta un uomo e una donna, del tutto nudi. Si tratta di Adamo ed Eva, i nostri progenitori che il Diavolo astutamente beffò.

Nella divinazione, il Diavolo possiede molteplici significati di cui i più utilizzati si riferiscono alle paure, alle ossessioni, al sesso per puro piacere, a strategie nascoste, significando inoltre quelle persone che, figli adottivi del mostro, vivono nel mondo solo per complicare l’esistenza al prossimo. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una persona-diavolo che, come recita il titolo dell’opera lirica Il Diavolo color di rosa di Errico Petrella, fingendo di essere amico, pugnala poi alle spalle.

La Mortadella Bologna

di Giorgio Melandri

«Nei Tarocchi il Diavolo rimanda alle situazioni che fanno paura, alle ossessioni e ai piaceri della carne. Ci giochiamo identificandolo con la Mortadella Bologna, simbolo di trasgressione, irresistibile e tentatrice».

La Mortadella Bologna è un prodotto di salumeria famoso in tutto il mondo e spesso chiamato semplicemente Bologna.

Ne scrivono a proposito ne La cucina italiana Alberto Capatti e Massimo Montanari. «Quando si tratta di tradizioni alimentari, sembrerebbe scontato pensarla come appartenenza a un territorio: i prodotti, le ricette di un determinato luogo. Ma così si dimentica che l’identità si definisce anche (o forse soprattutto) come differenza, cioè in rapporto agli altri. Nel caso specifico della gastronomia ciò appare con chiarezza: l’identità “locale” nasce in funzione dello scambio, nel momento in cui (e nella misura in cui) un prodotto o una ricetta si confrontano con culture e regimi diversi. L’autoconsumo, in un’economia anche solo parzialmente autarchica, se da un lato corrisponde a una valorizzazione intima e rituale degli oggetti commestibili, li sottrae dall’altro al mercato e al giudizio. Il prodotto esclusivamente “locale” è privo di una identità geografica in quanto essa nasce dalla sua “delocalizzazione”. La “mortadella di Bologna” (o “Bologna” tout court) si definisce come tale solo quando esce dal suo ambito di produzione. Le olive “all’ascolana” assumono tale denominazione solo quando oltrepassano i confini della città natale—salvo subito rientrarvi per una sorta di effetto boomerang».

La mortadella è realizzata con carne di puro suino, finemente triturata, impastata con lardelli (e blandamente aromatizzata con spezie), poi insaccata e cotta a lungo a bassa temperatura.

È un salume povero e straordinario, inconfondibile, protagonista delle merende di generazioni di italiani.

Prima di parlare della sua storia due riflessioni generali.

La prima è che nessuno produce mortadella in casa, come invece succede per salami, prosciutti e coppe. Questo non significa che sia per forza un prodotto industriale, ma chiarisce che la mortadella ha bisogno di una specializzazione estrema e di attrezzature dedicate. E se il successo e la grande diffusione si devono a prodotti industriali, spesso ottimi, è anche vero che la mortadella è oggi interpretata da artigiani che ne curano nei dettagli la produzione. È un gioco dei ruoli virtuoso che soddisfa mercati e consumatori diversi, dall’intenditore al bambino che esce da scuola con una fame da lupi.

La seconda è che si sta diffondendo l’uso di servire la mortadella a cubetti, un taglio che non ne valorizza la incredibile capacità di profumi. La mortadella deve essere proposta a fette, meglio se tagliate espresse, come nella più alta tradizione delle salumerie.

Parliamo ora di storia.

Si parla della mortadella già nei libri di cucina del Trecento, anche se è probabile che esistessero diversi tipi di mortadella confezionate con carni di vitello e di asino.

La fabbricazione e l’applicazione dei sigilli di garanzia era di competenza della Corporazione dei Salaroli, una delle più antiche di Bologna, che già nel 1376 aveva per stemma un mortaio con pestello. È infatti probabilmente il mortaio a dare il nome a questo salume.

La prima ricetta di una mortadella è probabilmente quella pubblicata nel 1557 da Cristoforo da Messisbugo nel suo Libro Novo. Si parla di mortadelle di fegato e anche di carne. Sono ricette di carni pestate e aromatizzate insaccate in budello naturale.

Un’altra ricetta scritta arriva nel 1644 con il celebre trattato bolognese di Vincenzo Tanara L’economia del cittadino in villa.

La mortadella era in quegli anni un bene di lusso e addirittura, come si legge in un editto del 1650 promulgato per assicurare vitto e alloggio ai forestieri di passaggio in occasione del Giubileo, si pagava la mortadella 4 volte il prosciutto.

Da lì in poi la mortadella diventò indissolubilmente legata alla città, tanto da essere chiamata da tutti semplicemente Bologna.

Oggi viene prodotta con carne magra di maiale e trippino.

Riporto la ricetta di uno degli artigiani più reputati, Pasquini & Brusiani. «L’ingrediente principale della mortadella è la carne magra di suino. Per la quasi totalità noi utilizziamo i muscoli della spalla. Altro componente fondamentale è il “trippino”, ovvero lo stomaco di suino. È questo ingrediente che determina in gran parte il gusto e la consistenza della mortadella. Terzo componente chiave della mortadella è il “lardello”, ovvero i piccoli cubetti bianchi che compaiono nella fetta del prodotto.

A dispetto del nome, il lardello che utilizziamo non proviene dal lardo, ma dalla gola. Questa parte grassa ha infatti migliori caratteristiche in fase di cottura.

Il lardello dapprima viene fatto a cubetti, poi viene lavato con acqua calda per asportare la patina superficiale di grasso che impedirebbe al cubetto di amalgamarsi completamente nel prodotto e ne causerebbe il distacco dalla fetta durante il taglio. La parte magra e la trippa vengono finemente triturate fino ad ottenere una specie di pasta.

La pasta ed i lardelli vengono poi introdotti in una impastatrice insieme agli altri ingredienti, ovvero sale, pepe e spezie. L’impasto completo viene trasferito alla macchina per insaccare che, operando sotto vuoto, elimina dall’impasto tutte le bolle d’aria.

Le mortadelle vengono formate utilizzando involucri naturali o sintetici in pezzature che variano da 1Kg a 14Kg. Il formato classico è di circa 12Kg e cuoce per 24 ore».

La Torre

di Andrea Vitali

Chiamata in origine con i nomi di “casa, sagitta, foco, cieli” la Torre viene rappresentata nelle carte quattrocentesche come una torre fortificata colpita da un fuoco di provenienza celeste.

Nei mazzi dei secoli successivi vennero aggiunte due persone precipitare nel vuoto dalla cima dell’edificio.

Se fino alla carta del Diavolo, il cui luogo deputato era creduto essere situato sotto la crosta terrestre, gli Arcani invitavano a riflettere su situazioni legate alla conduzione di una vita etica sulla terra, con la Torre la scala mistica dei tarocchi invitava a guardare il cielo, per scoprire nella presenza e nel movimento degli astri a cui l’uomo era considerato essere soggetto, il volere divino.

In quei tempi si credeva che sopra la terra si estendesse un cerchio di fuoco, chiamato “sphaera ignis” (sfera di fuoco), a cui la divinità ricorreva ogni qual volta intendeva punire qualche scellerato che aveva osato ribellarsi al suo volere. La distruzione di Sodoma e Gomorra ne rappresenta l’esempio più eclatante.

In pieno Cinquecento questa carta assunse il nome di “Casa del Diavolo” e “Casa di Dio”. Essendo lo scrivente un romagnolo, tale apparente contraddizione risultava come si suol dire “di casa” in quanto, come anche gli emiliani suppongo conoscano, dire che qualcuno abita a casa del Diavolo o a casa di Dio significa la stessa cosa, cioè in un luogo lontano difficile da raggiungere.

Ma la vera decifrazione si rivelò allo scrivente dalla lettura della storia biblica di Giobbe. Chi fosse costui è presto spiegato: l’uomo più ricco dell’intera umanità biblica. Una ricchezza voluta dal Signore a cui Giobbe ogni mattina dedicava diversi minuti di ringraziamento.

Il Diavolo, esasperato da quella sequela giornaliera di gratitudine, si rivolse a Dio sostenendo che forse Giobbe avrebbe smesso di ringraziarlo se la sua casa fosse stata distrutta, i figli uccisi e lui ridotto in miseria. Dio accettò di buon grado la prova, sapendo che Giobbe l’avrebbe superata, data la natura divina che comporta onniscienza e prescienza, cioè la conoscenza di ogni evento, anche futuro. Ma leggiamo quanto riporta la Bibbia: «II fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha bruciato le greggi e ha divorato i servi» (Giobbe 1, 16); «I tuoi figli e le tue figlie stavano pranzando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quand’ecco un gran vento arrivò dalla parte del deserto e colpì i quattro spigoli della casa, che è caduta sui giovani, uccidendoli» (Giobbe 1, 18).

Senza continuare nel racconto, lasciando pertanto al lettore di intuire gli ulteriori disastri che il Diavolo seppe perpetrare, e arrivando subito al finale della vicenda, riferiamo che Giobbe non solo non provò rancore verso Dio, ma addirittura lo ringraziò: «Nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo vi farò ritorno! Jahvé ha dato e Jahvé ha tolto: il nome di Jahvé sia benedetto» (Giobbe 1, 21-22).

Ritornando ai significati di “Casa del Diavolo” e “Casa di Dio”, quanto accaduto a Giobbe insegna che coloro i quali a causa della distruzione dei propri averi saranno tentati di rinnegare il proprio Creatore e così faranno, vedranno la propria casa diventare preda del demonio, mentre la casa di coloro che nella medesima tentazione manterranno fede salda, sarà benedetta da Dio il quale dimorerà con loro.

Da quanto descritto, in cartomanzia la Torre significa crisi, quando ovviamente cadiamo a causa di qualcuno che ci ha colpiti duramente, ma anche vincere quando è la nostra ira che abbatte gli avversari. Inoltre significa tentazione (dalla storia di Giobbe), colpo di fulmine, dare un taglio al passato e, per estensione, ogni nostra azione in cui mettiamo in campo maniere forti per modificare una situazione.

Colli di Parma Malvasia e Colli Piacentini Malvasia

di Giorgio Melandri

«La Torre è l’attacco alla casa e in cartomanzia la Torre significa crisi, ma anche vincere quando è la nostra ira che abbatte gli avversari. Inoltre significa tentazione, colpo di fulmine, rottura con il passato. A noi piace abbinare la Malvasia di Parma e Piacenza alla rottura con il passato, con la storia che questo vitigno ha avuto nella natia Candia prima di giungere in Italia».

Parma e Piacenza, un confine sfumato che attraversa i territori con le contaminazioni che inevitabilmente incrociano le strade di tanti prodotti. A fare da filo conduttore un gusto emiliano sottolineato da Giancarlo Spezia in un articolo uscito sul quotidiano La libertà a proposito dell’appartenenza della cultura piacentina.

Scrive Spezia: «Mi sono stupito, ma non avrei dovuto, quando alcuni hanno ventilato una annessione a Lodi e l’entrata in Lombardia. Io non ci avrei pensato neppure un istante, ma ahimè non sono un modaiolo e questo volo pindarico non mi sarebbe mai appartenuto. Malgrado abbia passato alcuni dei migliori anni della mia vita a Milano, dove il Politecnico mi ha forgiato, io mi sono sempre sentito Emiliano sino al midollo.

Ma non si tratta solo di un fatuo idealismo. Siamo diversi. I confini caduti con l’unità d’Italia oltre centocinquanta anni fa in un certo senso esistono ancora. Basta percorrere alcuni chilometri o attraversare un ponte per ritrovare la stessa lingua ma con accento e cadenza diversi, abitudini differenti, ma la cosa che distingue ancora maggiormente questi confini è la tradizione del cibo, quello attorno al quale la famiglia fortunatamente ancora oggi si riunisce e comunica. Così risalendo la Valtidone all’improvviso all’altezza della diga del Molato entrerete in quello che fu l’Antico Piemonte e non ritroverete più i tortelli con la coda, sostituiti da più anonimi e disdicevoli ravioli a base di carne, come attraversando il Po troverete sapori agrodolci che non ci appartengono, per esempio nei tortelli cremaschi con amaretto sbriciolato nel ripieno. Ma in realtà a fare la differenza non è la mancanza di un solo piatto particolare, quanto un gusto diffuso e complessivo che ci distingue dai Lombardi come dagli Antichi Piemontesi collocati nell’attuale Oltrepò Pavese».

Sono bellissime queste parole di Spezia e collocano definitivamente Piacenza in Emilia. Un fatto non scontato nonostante la continuità territoriale di tanti prodotti e di diverse abitudini.

La Malvasia aromatica di Candia è uno di questi, forse quello dove è più leggibile una matrice comune di queste due province. E neanche solo due, dato che nel territorio reggiano, a partire dalla Val d’Enza, la Malvasia aromatica di Candia è diffusa e vinificata. C’è una trama che collega le diverse provincie del viaggio sulla Via Emilia tra Bologna e Piacenza e la Malvasia lo racconta bene. Un altro testimone è la Barbera che ha un ruolo in tutti i territori collinari dalle valli Piacentine fino ai Colli Bolognesi.

Si ipotizza che l’origine della Malvasia aromatica di Candia, come sottolineato dal nome, sia nel Mar Egeo, precisamente nell’isola greca di Creta. Si sta però facendo avanti anche un’altra ipotesi avvalorata dal fatto che vi possa anche essere semplicemente un’origina latina del nome, derivante da candidus ovvero bianco, e non dalla parola dalla parola araba al-khandaq (il fossato) che nel caso di Creta sarebbe un lascito della dominazione araba dell’isola.

«Siamo andati a cercare la Malvasia a Creta, ma le poche piante sono di origine italiana», racconta Roberto Miravalle presidente del Consorzio Tutela dei Vini Piacentini, «Quello che è interessante emerge invece dagli studi di Attilio Scienza dell’Università di Milano e di Serena Imazio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: la Malvasia Aromatica di Candia è diversa da tutte le altre 18 Malvasia bianche italiane, lontana geneticamente da tutte ed anche dalla semplice Malvasia di Candia diffusa in Lazio. Si potrebbe ipotizzare addirittura un’origine autoctona e anche un’ibridazione con uve lambrusche che sarebbe testimoniata dalla presenza di alcuni geni. Una ipotesi, ma sicuramente la dimostrazione che la storia di questo vitigno in Emilia ha radici che vanno molto indietro nel tempo».

Nella tradizione è sempre stato il vino frizzante da accompagnare ai salumi, ma negli ultimi vent’anni ci sono state alcune etichette che ne hanno cambiato radicalmente la storia.

La prima è la Malvasia Emiliana di Lodovica Lusenti, piccola artigiana della piacentina Val Tidone. Emiliana è una malvasia rifermentata in bottiglia senza sboccatura come nella tradizione ancestrale dei vini frizzanti emiliani. È un vino sfaccettato, che ha note di fiori bianchi e pietra focaia, salato e asciutto. Un vino che ha ridefinito la categoria insieme alla malvasia “La mia malvasia” prodotto con la stessa tecnica da Camillo Donati sui colli di Parma.

Sono loro i riferimenti di questa tipologia che esprime una complessità straordinaria senza tradire il carattere popolare.

La novità rispetto alla tradizione è nell’uso in purezza del vitigno malvasia che nella storia veniva abbinato ad altre uve bianche come sottolineano i vini che Giulio Armani produce a Travo, nell’alta Val Trebbia, con la sua piccola azienda Denavolo.

Sui terreni poveri e sassosi dell’azienda Giulio alleva e vinifica solo uve bianche come è tradizione di questa parte di valle—Ortrugo, Malvasia di Candia aromatica, Trebbiano romagnolo, Marsanne (qui chiamata sciampagnino)—e lo fa con le lunghe macerazioni nelle quali è un maestro indiscusso.

Il risultato sono vini complessi, sfaccettati e cangianti al naso, freschissimi in bocca, asciutti e vibranti.

Una ultima e importantissima tappa degli ultimi anni è Ageno, vino prodotto da La Stoppa, l’azienda dei colli piacentini che rappresenta l’esperienza più storica ed importante per i vini di qualità. Si tratta di un vino prodotto a partire dall’annata 2002 con la tecnica della macerazione sulle bucce da uve Malvasia di Candia Aromatica in maggioranza con un saldo di Ortrugo e Trebbiano.

Una nuova frontiera per l’aromaticità della Malvasia che qui trova complessità e longevità. Un vino imperdibile che rivoluziona l’idea storica e tradizionale di questo vitigno arricchendola con una nuova possibilità.

Le Stelle

di Andrea Vitali

Nella carta del tarocchino bolognese sono raffigurati i Re Magi che seguendo la stella cometa, navigatore satellitare ante litteram, giunsero al cospetto del Salvatore.

Se nelle carte miniate dei Tarocchi di Ercole I d’Este appaiono due astrologi, in quelli Visconti-Sforza e Colleoni una fanciulla tiene alta in una mano una stella a otto punte.

L’otto, che nella numerologia mistica cristiana è chiamato Ogdoade, è un numero molto importante poiché se è vero che Dio fece l’universo in sei giorni, per riposarsi il settimo, fu nel giorno successivo che prese vita l’universo nella sua completezza.

L’otto si configura quindi quale simbolo numerico di unione fra la terra—che è caratterizzata dal quattro (quattro stagioni, quattro venti, quattro elementi), e il cui simbolo è il quadrato—e la divinità, espressa da un cerchio, i cui punti sono infiniti.

Non a caso i battisteri cristiani sono ottagonali in quanto al loro interno, attraverso l’acqua del battesimo, si ottiene completezza di vita cristiana.

Lo stesso numero di punte contraddistingue la stella maggiore e le altre quattro più piccole che la attorniano in una xilografia (incisione su legno) della fine del Quattrocento, ora alla Yale University, che divenne modello per tutti i mazzi successivi.

Oltre alle cinque stelle, appare anche una naiade, ninfa delle acque sorgive inginocchiata nell’atto di versare del miele contenuto in due brocche in uno specchio d’acqua. Sulla spalla della Naiade appare una stellina ad otto punte.

Questo insieme allegorico ci parla del mito platonico della discesa delle anime nella generazione, una nascita ritenuta di origine stellare splendidamente descritta dal neoplatonico Porfirio (II secolo d.C.) nell’opera De Antro Nimpharum, cioè l’Antro delle ninfe. Ma leggiamo a proposito cosa scrive Porfirio: «I teologi ponevano negli antri il simbolo del cosmo e delle potenze cosmiche e della essenza intellegibile…» (§9).

Con Ninfe Naiadi indichiamo in senso specifico le potenze che presiedono alle acque, ma i teologi designavano tutte le anime in generale che discendono nella generazione. Essi infatti ritenevano che tutte le anime si posassero sull’acqua che, come dice Numenio, è divinamente ispirata; egli afferma che proprio per questo motivo anche il profeta disse: «II soffio divino si muoveva sull’acqua» (§10).

Le anfore sono colme di miele in quanto alimento considerato simbolo della forza seduttiva del piacere che induce alla generazione e «per questo è appropriato anche alle ninfe dell’acqua, come simbolo della purezza incontaminata delle acque—cui le ninfe presiedono—della loro virtù purificatrice e della loro cooperazione al processo generativo» (§17).

A rappresentare la nascita nel mondo, nella carta di un tarocco italiano, sempre del sec. XVI, conservato a Rouen, è stata raffigurata Venere uscente dalle acque del mare.

Già per i Sumeri Venere era “colei che mostra la via alle Stelle”, simbolo di nascita in quanto dea dell’Amore, dal quale deriva la generazione umana.

In cartomanzia questa carta significa anima, nascita di qualunque situazione, piaceri seduttivi, armonia in senso generale e purezza.

Reggiano Lambrusco

di Giorgio Melandri

«In cartomanzia la carta de Le Stelle ha diversi significati: anima, nascita, piaceri seduttivi, armonia in senso generale e purezza. E significa anche arte. Il Reggiano lambrusco è questo, un vino di grande equilibrio ed armonia che nasce da una comunità che ha fatto del piacere della convivialità un’arte.»

I paesaggi della pianura reggiana hanno un loro linguaggio, una poesia malinconica da scovare lungo strade che sembrano tutte uguali e attraversano paesi e ponti in quantità.

Ogni tanto si incontra una bicicletta che sembra ferma, ma spesso si viaggia da soli dentro le fitte nebbie invernali, o nelle giornate arroventate dei mesi più caldi, con gli unici riferimenti dei pioppi degli argini e dei campanili.

Sono terre che nascondono queste, a cominciare dai riti collettivi dell’ammazzamento del maiale o della vendemmia. Nascondono tutto e uno s’immagina delle ricchezze nascoste in ogni dove, che poi a cercarle forse si trovano anche.

A capire questi territori, e cosa significhi il vino per la gente reggiana, ci può aiutare lo scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli che nel suo Racconto sul vino, anno 1988, scrive a proposito di una viaggio di ritorno a casa: «… l’altro giorno, vedendo più volte lungo la strada i contadini e le donne intenti a lavare bottiglie, a sciacquarle e ad asciugarle, disponendole in fila sulle rastrelliere al sole, mi sono detto: “Sta per cambiare la luna.” A casa, ho trovato mio padre e mia madre presi da un fervore che non lasciava spazio né ai saluti, né ai “Come stai?”. Facevano il turno per raggiungere la cantina con le loro bottiglie pulite. Ma, trovandosi il nostro appartamento al sesto piano di un condominio, tutto questo avveniva freneticamente tra il cucinotto, i pianerottoli, l’ascensore, le scale condominiali, il garage e, finalmente, i cunicoli delle cantine. Il bello era che anche altri condomini facevano la stessa cosa».

Tondelli descrive poi una comunità tutta indaffarata in un rito che celebra l’identità. E continua: «… questo non aveva a che fare solo con un loro piacere personale, con la soddisfazione di poter offrire qualche mese più tardi una bottiglia buona, di poter regalare qualcosa a cui avevano contribuito con le loro mani e con la loro piccola fatica, ma, credo, con l’essenza stessa della loro vita: con i ricordi, con le persone scomparse che, molti anni prima, in ambienti completamente diversi, all’aria delle cascine e delle case coloniche, avevano celebrato lo stesso rito. Così, nell’atto di compiere quei gesti non erano più il ragioniere, il geometra, il dottore, ma i figli della loro terra, allo stesso modo in cui io, scendendo da un treno e annusando quegli odori, ho la profonda consapevolezza di essere impastato di quella nebbia e di quei vapori che la campagna emana in certi giorni dell’anno. E che le mie radici sono da nessun’altra parte che in quel mondo contadino».

Pier Vittorio Tondelli, nato a metà degli anni cinquanta nel momento cruciale dell’evoluzione della nostra società da agricola ad industriale, ha amato come tutti i giovani della sua generazione la musica rock, la cultura americana, l’atmosfera metropolitana e ha però sentito ad un certo punto il bisogno di riconciliarsi con le radici. Ne scrive: «… per capire quei gesti e quei riti che, con una frattura di così grande insensatezza, sono scomparsi nel giro di una generazione. È proprio questo il percorso. Dove non c’è nostalgia, ma semplicemente il desiderio di capire se stessi, di indagare, di raccontare le persone e la cultura che ci hanno contenuti, e di cui il vino è il grande serbatoio di vita e di immaginario.».

Le parole di Tondelli sono profondamente emiliane. Generose, aperte, esattamente come la gente di qui.

Il Lambrusco Reggiano è tutto questo. È cultura e identità, ma soprattutto è il simbolo di una comunità. Il vitigno principe di questa DOC è il Lambrusco Salamino, elegante ed equilibrato nei tannini anche quando si confronta con le generose produzioni di pianura.

In realtà, da disciplinare sono ammessi tanti altri Lambrusco: Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, ma i vini a prevalenza Salamino sono sempre i più convincenti.

«Per il nostro Concerto abbiamo scelto di lavorare con il Salamino in purezza perché è quello che ci garantisce i risultati migliori per quel che riguarda la cremosità, il frutto e l’eleganza», spiega Alberto Medici della Ermete Medici. Il Salamino utilizzato per il lambrusco Concerto, il Lambrusco Reggiano più famoso al mondo, proviene dalle vigne che la famiglia possiede nella tenuta La Rampata, nella fascia pedemontana che accompagna l’imbocco della Valle dell’Enza.

A sancire la diversità del territorio collinare, dove domina il Lambrusco Grasparossa, da quello di pianura dove il salamino esprime una grande eleganza e ottima carnosità di frutto, ci pensa una DOC poco conosciuta, ma importante. Si chiama Colli di Scandiano e Canossa ed ha nella tipologia Grasparossa il suo punto di forza.

Le colline che si alzano dietro la via Emilia in provincia di Reggio Emilia hanno terreni interessanti e variegati, che passano dalle argille della prima quinta collinare ai terreni poveri e sciolti delle colline più alte. Siamo nel cuore delle famose Terre Matildiche che Matilde di Canossa difese con un sistema di castelli che comprendeva i castelli di Pianello, Rossena, Canossa, Sarzano e Carpineti.

Queste colline vedono oggi il fiorire di piccole realtà che stanno recuperando la rifermentazione in bottiglia senza sboccatura, la tecnica ancestrale di produzione che regala ai vini i nasi terrosi e complessi di un diverso linguaggio del vino.

La Luna

di Andrea Vitali

Fu il 20 luglio del 1969 quando la luna dovette rinunciare ai suoi segreti, accogliendo un’umanità che fin dall’antichità l’aveva cantata come dea. Sulla luna, dove andò Astolfo per recuperare il senno di Orlando, e le anime erano credute dimorare prima di scendere sulla terra per incarnarsi, solo sassi e polvere. Tutt’altro che afflati poetici.

Ma a noi piace pensarla ancora come i nostri progenitori e in particolare come la descrisse Tommaso Garzoni da Bagnacavallo nell’opera Il Theatro de’ vari e diversi cervelli mondani stampata a Reggio nel 1585: «Se discorri del Cielo, subito trovano la Luna, e la chiamano decoro della notte, madre della rugiada, ministra dell’humore, dominatrice del mare, misura del tempo, emula del Sole, muratrice dell’Aere». Insomma un astro più che indispensabile.

Simbolo del femminile, questa carta viene rappresentata nei cosiddetti Tarocchi di Carlo VI e in quelli di Ercole I d’Este di epoca quattrocentesca, quale luminare oggetto di indagine da parte di alcuni astrologi.

Nei Tarocchi Visconti appare invece una fanciulla che tiene alta sulla mano l’astro crescente.

Una sostanziale variazione, adottata in tutti i mazzi dei secoli successivi, apparve nel sec. XVI dove l’astro è raffigurato sovrastare con i suoi raggi un paesaggio metà acquatico e metà terrestre. Nell’acqua è rappresentato un gambero o cancro, mentre sul terreno collinoso due costruzioni sono poste una di fronte all’altra.

Se il Cancro in astrologia è sede zodiacale della Luna, risulta essere anche animale simbolo dell’Incostanza, come la descrive Cesare Ripa nella sua Iconologia del sec. XVI: «Donna che tiene in mano la luna e con un gambero o cancro sotto i piedi. Trattasi infatti di animale che cammina ora innanzi ora indietro in uguale misura come fanno coloro che ora amano la guerra ora la pace, ora la contemplazione ora l’azione».

Constatazione che diede vita all’aggettivo “lunatico”.

Le due torri—da intendersi come fari—poste a sinistra e a destra sotto la luna piena che splende in posizione alta centrale, rappresentano la luna crescente e calante, poiché gli antichi, e in particolar modo i marinai, come attestano i trattati di iconologia del tempo, consideravano questi due aspetti lunari, oltre alla luna piena, veri e propri punti di riferimento, fari nel buio della notte.

L’acqua presente nella zona inferiore della carta, da dove esce il gambero, è invece da mettere in relazione, secondo la credenza degli antichi, al momento in cui la luna non appare (luna oscura) perché nascosta nel mare.

Nel Seicento vennero aggiunti a questa immagine due cani, uno bianco e l’altro nero, a significare la fedeltà dell’astro. In effetti, seppure incostante come presenza in cielo, la sua influenza che si manifesta sulle maree, sulle nascite, sul ciclo mestruale e su tanto altro ancora, non venendo mai meno fece pensare alla luna come simbolo di fedeltà. Inoltre poiché i cani erano creduti solitamente abbaiare alla luna, la loro presenza ci parla anche dell’Inanis Impetus, cioè di un arrabbiarsi inutile, come racconta l’Alciati nel suo trattato Emblemata del 1531: «Di notte il cane mira la faccia della Luna, come se fosse uno specchio, e vedendosi crede che sia un altro cane e abbaia: ma inutilmente la vana voce si disperde ai venti e Diana [la Luna] continua insensibile i suoi viaggi».

Fra i molteplici significati che la Luna possiede in cartomanzia ricorderemo: segreti, misteri, femminilità, sera, notte, ombra, incertezza, non vedere chiaramente, arrabbiarsi per nulla, e punto di riferimento.

Lambrusco di Sorbara

di Giorgio Melandri

«La Luna è una carta complessa dai molti significati. Tra i tanti quelli importanti sono quelli che richiamano la femminilità e il mistero. Il Lambrusco di Sorbara, qui rappresentato al posto dei fari con due bottiglie legate a spago come nella tradizione delle bottiglie rifermentate e non sboccate, è infatti il più femminile dei lambruschi, misterioso per via di quell’identità di forza incredibile ottenuta per sottrazione. Anche la sua storia è legata alla luna per via delle abitudini contadine di seguirne le fasi per decidere il giorno dell’imbottigliamento che era 10 giorni dopo la luna piena di marzo».

Il Sorbara è un Lambrusco diverso da tutti gli altri ed ha una precisa identità: è scarico di colore, ha profumi austeri che ricordano la viola e la rosa, è ricco di acidità, ed è elegante nella incredibile sapidità della bocca.

La storia di questa famiglia di vitigni è diversa da tutte le altre e tra tutti i Lambrusco il Sorbara è forse quello più vicino alla vite selvatica.

Sull’origine delle viti di lambrusco scrive Mauro Catena, enologo ed agronomo, nel suo saggio del 2008 Il Lambrusco, la lunga storia di un vino di successo.

Come è ormai accertato la domesticazione della vite avvenne in siti diversi e il processo che portò dalla Vitis vinifera silvestris alla Vitis vinifera sativa è legato alla storia di ambienti e comunità diverse. Certamente la famiglia dei Lambrusco è figlia di uno di questi centri di domesticazione dove la pianta si è trasformata in pianta ermafrodita, ha modificato la forma delle foglie e dei semi, ha aumento la dimensione degli acini e ridotto l’acidità.

Nel caso dei Lambrusco, più che l’isolamento delle popolazioni, ha giocato un ruolo importante il perdurare di un habitat umido e fresco, non idoneo alle viti domesticate giunte con i movimenti migratori arrivati nella penisola da ambienti per lo più caldi e secchi d’Europa e del Medio Oriente.

I Lambruschi in particolare, sono considerati molto vicini alla silvestris e confermano attraverso l’analisi del loro patrimonio genetico l’esistenza di un centro di domesticazione secondario nell’Italia del nord est.

Come si diceva i limiti ambientali hanno probabilmente favorito un’evoluzione dei Lambruschi senza o quasi l’apporto dei geni delle varietà coltivate di origine, cosa che invece è avvenuta per molte altre varietà europee. Si può pertanto concludere che nel lungo periodo di domesticazione indotta dall’uomo, nell’area di diffusione dei Lambruschi si sono fissati nei vitigni caratteri genetici differenti da quelli originari, ma sufficienti ad attestarne l’indiscussa autoctonia.

Limitandosi a deduzioni di carattere esclusivamente organolettico, sembra che il Sorbara (più acido ed aggressivo al palato, con colore rosso poco intenso, con aromi riconducibili principalmente alla viola e alla rosa, accompagnati da ciliegia e mirtillo) abbia conservato maggiori caratteri della vite selvatica originale rispetto al Salamino (più equilibrato, di un bel colore rosso rubino intenso con note violacee a causa della ricchezza in antociani, morbido e delicato con profumi fruttati che ricordano fragola, ciliegia e lampone) e al Grasparossa, che dei tre sembra quello che ha ricevuto un maggior contributo da apporti genetici esterni all’area che lo hanno reso più simile ad un vino rosso tradizionale (colore rosso rubino intenso, carattere decisamente tannico e un aroma in cui dominano amarena, mora e mirtillo, con note di frutta secca).

Il documento più antico dove si cita il vino Lambrusco risale al 1670 ed è una lista di vini inviati a Roma e Tivoli per rifornire la cantina del Cardinale Rinaldo d’Este, in cui si elencano tra gli altri tre fiaschi (di circa 40 litri ciascuno) di vino Lambrusco.

Da allora il lambrusco è cambiato e più di tutti è cambiato il Sorbara, oggi protagonista di una stagione dove le produzioni di qualità lo vedono vinificato in purezza nonostante sia coltivato con il lambrusco Salamino.

Scrive Mauro Catena: «Ha fiori fisiologicamente femminili, con stami corti e reflessi che lo rendono autosterile (maschio sterilità). Ciò rende opportuna, nei vigneti specializzati, la presenza di impollinatori di cui il più utilizzato è il Lambrusco Salamino. Il grappolo si presenta spargolo e spesso accompagnato da acinellatura verde (alcuni chicchi rimangono del diametro di pochi millimetri come conseguenza di un’anomalia che ne facilita l’aborto floreale e però ne esalta la grande acidità, un’acidità salata che è paragonabile solo a quella dei grandi Champagne). È varietà molto vigorosa, con portamento eretto ed espanso della vegetazione, perciò adattabile alle forme di allevamento espanse tradizionali o a forme a spalliera e a doppia cortina; problemi di fertilità delle gemme basali ne compromettono la produttività con potature corte. In purezza si ottengono vini di colore poco intenso caratterizzati da modesta componente tannica, a volte aggressiva, abbinata ad acidità elevata. L’aroma è caratterizzato da note floreali di rosa e viola, accompagnate da una componente fruttata dominata da piccoli frutti (mirtillo rosso e nero) e ciliegia. Si adatta particolarmente alla produzione di spumanti col metodo classico o ancestrale. Ad oggi sono disponibili 4 cloni certificati».

La sua attitudine alla rifermentazione in bottiglia ne fa uno dei protagonisti della tradizione. È famosa a tal proposito una lettera scritta nel 1893 dal prof. Giosuè Carducci all’editore Cesare Zanichelli, in cui si lamenta di uno sfortunato invio di bottiglie di Lambrusco: «Ahimè le bottiglie le ho ricevute con danno di sei rotte: bisogna che quei signori di Modena mettano più paglia. È troppo danno!».

Ne consegue che, dalla metà dell’800 alla metà del ’900, la maniera più diffusa di ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale, era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva così un frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto rifermentato era comunque ottenuta non in cantina, ma a cura dell’acquirente, consumatore diretto o spesso oste.

La più antica esperienza in tal senso venne avviata a Modena sulla scorta del successo conseguente alla gestione della Trattoria dell’Artigliere.

Nel 1860 prese così ad operare la prima cantina di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l’Emilia. Le produzioni migliori venivano sottoposte alla eliminazione delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite di quantità e qualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal Martinotti alla fine dell’800), mentre attualmente anche nei Lambruschi frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia, si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previa congelamento del collo della bottiglia.

La storia di questo lambrusco è sempre nella direzione di una maggior qualità e finezza e consegna al Sorbara anche un altro primato, quello di una precisa lettura territoriale.

A questo proposito un articolo di Martino Zuccoli, apparso sulla Gazzetta di Modena dell’11 giugno 1862 ricorda che tale vino deriva da una «…plaga di terra detta Villa di Sorbara eminentemente vinifera ma la brevità della sua superficie rende quasi nulla la quantità di vino da essa esportabile.».

È l’idea di cru che si affaccia per la prima volta nel mondo del lambrusco, e non casualmente con il Sorbara.

Sono pochi i vitigni che come il sorbara hanno un rapporto così forte ed esatto con il loro territorio. Ne scriveva nel 1934 P. L. Cavazzuti nel suo Note enologiche sul lambrusco di Sorbara: «Occorre premettere che il vino di cui parliamo è il migliore, il più importante e rinomato spumante rosso italiano. Si hanno viti di lambrusco a caratteri diversi [omissis] Questo è il famoso Lambrusco della viola, e la varietà è indigena di Sorbara, frazione del Comune di Bomporto; e quindi la culla del Lambrusco, dista 14 km da Modena ed è incuneata tra i fiumi Secchia e Panaro. Il terreno compreso nella zona classica è formato dalle alluvioni dei due fiumi, specie del primo, ed è a fondo prevalentemente sabbioso, permeabile, ricco di potassa. Nei terreni argillosi questo vino assume un colore più carico che si discosta da quello tipico presentando inoltre al palato un’asprezza più elevata del consueto».

Si parla di terroir, con precisione, forse per la prima volta nel mondo del vino italiano. E ancora, aggiunge: «Il sottosuolo poi è dappertutto molto sabbioso e permeabilissimo, e le radici delle piante vi si possono stendere liberamente. È di colore bigio leggermente gialliccio ed ha ottimo scolo».

Ancora l’idea di terroir emerge in un piccolo saggio del 1884 sulla lotta alla filossera (comparsa in Italia nel 1879) del Prof. Tito Poggi: «Ma, fortunatamente per noi, la Secchia ed il Panaro hanno insabbiato assai bene certi tratti delle loro rive, lungo le quali alcune golene (i nostri saldini) producono già uva abbondante e finissima».

Le sabbie quindi come protagoniste del terroir, la mano del fiume come regista di una condizione precisa, esatta e unica. Un legame del quale parla già nel 1863 Francesco Agazzotti nel suo celebre saggio sul lambrusco modenese: «Il suo terreno è quello di pianura ed è per eccellenza tale quello de così detti Saldini (terre golenali del fiume Secchia) qui sulla destra del Secchia in prossimità della Villa di Sorbara: sono questi una terra alluvionale, sabbioniccia, leggera, permeabilissima, onde si hanno due vantaggi l’uno che l’acqua non si rafferma di troppo attorno alle radici della vite, l’altro che le di lei radici godono il beneficio di una continua aerazione, d’importanza così universalmente riconosciuta d’aver dato luogo al proverbio che le radici della vite debbono udire il suono delle Campane».

Oggi è ancora così e l’area della DOC, interamente in provincia di Modena insiste sui comuni che possono vantare i terreni sciolti così amati dal sorbara: gli interi territori comunali di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero e parte del territorio dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro.

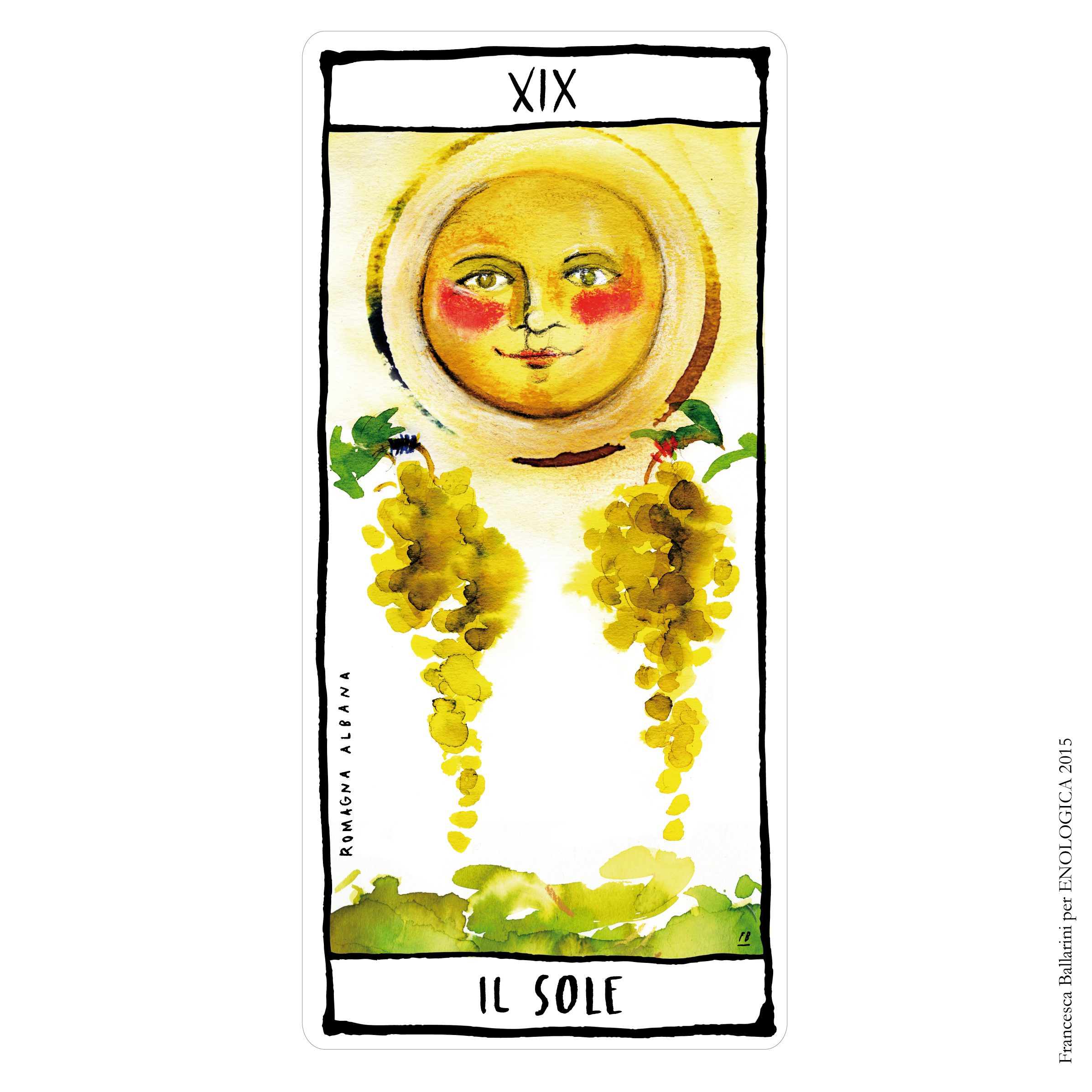

Il Sole

di Andrea Vitali

Nei tarocchi quattrocenteschi Visconti-Sforza questa carta ci presenta il Genio del sole, cioè lo spirito che governa l’astro, in pratica la sua anima. Il Genio appare come un giovinetto nudo con al collo una collanina di corallo che, lungi dall’essere un semplice ornamento e come troviamo ai polsi o al collo di bambini nell’arte medievale e rinascimentale, era considerata un potente talismano contro la peste.

Un’immagine singolare appare nel ferrarese Tarocco di Ercole I d’Este dove un vecchio all’interno di una botte è ritratto dialogare con un giovane. Si tratta evidentemente di Diogene, maestro di Alessandro Magno, il quale dedito all’ascetismo decise di vivere per un po’ di tempo in una botte. Poiché l’unico bene che possedeva era una ciotola di legno, da buon asceta decise di regalarla quando vide un ragazzo che beveva dall’incavo delle mani.

Per comprendere il motivo della presenza del filosofo greco occorre far riferimento al biblico Libro dell’Ecclesiaste, in cui si afferma che tutto ciò che avviene sotto il sole è vanità, anche il pensiero dei sapienti. Un concetto che sembra sposare la celebre affermazione di Socrate “Più conosco, più so di non sapere”, con la quale il filosofo intese esprimere una ferma condanna verso qualsiasi atteggiamento di presunzione.

“Vanitas vanitatum et omnia vanitas” declamavano i saggi, frase che in Italiano suona “Vanità di vanità, tutto è vanità”, un insegnamento a non ricercare nella vita, di cui il sole è simbolo, chissà quali traguardi dato che tutto si tramuterà in polvere.

Per questo motivo in un tarocco parigino del sec. XVII una donna è raffigurata guardarsi in uno specchio tenuto in mano da una scimmia, animale che nell’antico testo del Fisiologo viene accomunato al demonio il quale tenta le ragazze rendendole vanitose.

I due fanciulli che appaiono nella carta del Sole nel maggior numero di mazzi conosciuti, rappresentano Apollo e Bacco, dei solari simboli di gioventù. Il sole infatti era considerato simbolo di giovinezza, dato che ogni giorno ritornava con giovanile vigore ad illuminare il mondo, dopo essersi riposato la notte perché stanco.

Molte preghiere venivano rivolte dai pagani ai due dei solari sopra menzionati per poter godere di eterna giovinezza. In un’epoca in cui non esisteva la chirurgia plastica, tutto sommato si trattava di una richiesta più che coerente. Al di là del consiglio di fuggire le effimere soddisfazioni, la presenza del Sole nei Tarocchi fa riferimento alle sfere celesti che, nella visione del cosmo medievale, potevano influenzare la vita dell’uomo.

Sotto l’aspetto divinatorio questa carta esprime solarità, illuminazione della mente, capacità di vedere bene le cose, giovinezza, vita e crescita.

Romagna Albana

di Giorgio Melandri

«Il sole è una carta che indica verità, chiarezza, successo, giovinezza e vita. È anche una carta che richiama l’uomo e la mascolinità, proprio come fanno gli inaspettati tannini di questa originale uva bianca. Romagna Albana è un vino dalla forte identità, vibrante e pieno di un’energia trascinata dalla bellissima acidità. A noi chiede verità sulla sua identità per potere esprimere la sua capacità di attraversare il tempo e di mostrare la sua forza e la sua vitalità.»

Per i contadini romagnoli l’Albana era il vino che poteva superare l’estate e dunque nella loro cultura il vino importante delle loro case. L’Albana, diffusa storicamente nel nord della Romagna fino a Bertinoro, è in effetti una macchina formidabile che accumula zuccheri senza mollare la freschezza di un’acidità sopra le righe.

È un’uva generosa, dal grappolo lungo e dorato, capace di arrivare a gradazioni zuccherine impensabili per gli altri vitigni italiani. A questa forza si aggiunge una buccia ricca di tannini, una ricchezza che però complica tutte le operazioni di cantina. Un vitigno diverso da tutto, che coniuga potenza e vulnerabilità alle ossidazioni, fitto di profumi e richiami, materico nel linguaggio, sferzante in bocca.

Il mondo contadino ha custodito l’Albana per secoli, ma poi il mondo industriale delle grandi cantine ne ha banalizzato il linguaggio per anni. Per fortuna recentemente, grazie al lavoro di tanti piccoli artigiani l’Albana è tornata a parlare la sua lingua, coccolata in quella diversità che ne fa uno dei vitigni bianchi con più potenziale in Italia.

È un’identità ritrovata, sfaccettata e complessa, coraggiosa anche. Lo stesso discorso vale anche per le albana passite che in questi anni hanno abbandonato gli affinamenti in legno piccolo per riabbracciare la complessità legata a tannini e ad un’acidità tagliente.

Sono vini che spaziano dai sentori di frutta—fichi secchi, albicocca, frutto della passione—a quelli di erbe, capperi e agrumi, sempre con la trama tannica che attraversa il bicchiere e porta il naso ad essere cangiante e la bocca ad essere asciutta e antica nel senso più bello del termine.

Con questa nuova generazione di artigiani e i loro vini territoriali si apre la possibilità di una lettura delle diverse identità espresse su suoli e altitudini diverse.

Ci sono le Albana fatte in alto nel faentino (Brisighella, Modigliana) che hanno mineralità spinte, bocche vibranti e infinita austerità, e poi le Albana delle colline più basse (Dozza, Imola, La Serra, Santa Lucia, Oriolo dei Fichi, Marzeno, Forlì, Bertinoro).

Al di là di un dettaglio che deve ancora arrivare i terroir si possono dividere in due grandi famiglie, quelle che esprimono fiori e quelle che esprimono frutti. Questa intuizione è dell’agronoma ed enologa Marisa Fontana che ne parlò la prima volta in un convegno a Bertinoro nel 2011. Riporto fedelmente le sue parole: «Le terre imolesi, della Valle del Senio, e della Serra che vantano suoli meno acidi con una frequente presenza di gesso, regalano Albana più fruttate che richiamano in modo netto l’albicocca, mentre i territori faentini e forlivesi, che sono in generale più calcarei e vantano una presenza di sabbie più frequente, producono Albana floreali con richiami alla salvia. Il frutto riemerge, ma più timidamente, a Bertinoro».

È un chiave di lettura preziosa dalla quale partire per un’indagine sull’identità che ancora una volta è assolutamente territoriale.

Leggi anche le altre puntate:

1) il bagatto, la papessa, l’imperatrice, l’imperatore e il papa

2) gli amanti, il carro, l’eremita, la giustizia

3) la ruota della fortuna, la forza, l’appeso, la morte, la temperanza

5) il giudizio, il mondo, il matto, l’Adriatico