In collaborazione con Enologica, salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia Romagna, raccontiamo le carte dei Tarocchi, nell’interpretazione storica, a cura di Andrea Vitali, storico del simbolismo ed esperto internazionale di Tarocchi, e nella versione creata ad hoc per l’evento, legata ai prodotti tipici dell’Emilia Romagna, e raccontata da Giorgio Melandri, da 9 anni curatore di Enologica.

Tutte le carte sono illustrate da Francesca Ballarini.

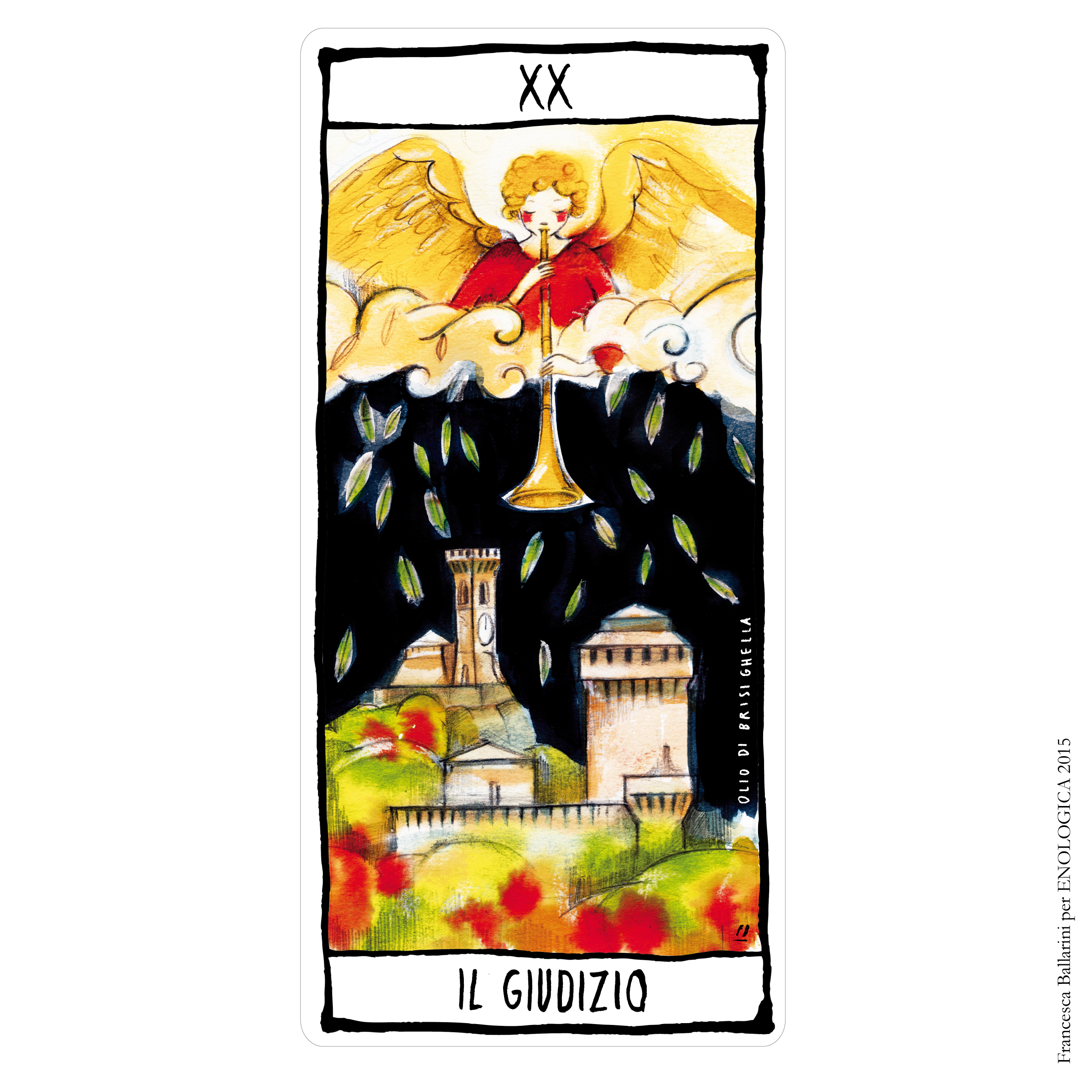

Il Giudizio

di Andrea Vitali

Sul Giudizio Universale San Tommaso d’Aquino nella Summa Teologica, alla Questione 87 riguardante “La Conoscenza dei meriti nel Giudizio” asserisce che ogni uomo comprenderà in coscienza la sorte che il Signore gli riserverà e che i meriti e i demeriti di ciascuno saranno conosciuti da tutti in modo che risulti evidente il premio o il castigo assegnati dalla giustizia divina.

Giorno dell’Ira Divina quel giorno, che inspirò il celebre componimento medievale Dies Irae a Tommaso da Celano, e che Mozart e Verdi, ma anche tanti altri, rivestirono di note sublimi ancorché inquietanti.

Nei documenti del Cinquecento questo Arcano viene chiamato indifferentemente Angelo, Angiolo, Agnolo, termini che l’Aretino, nelle Carte Parlanti del 1543, sostituisce con Le Trombe. Infatti, come descritto nel passo evangelico di Matteo (24, 30-31), è con tale strumento che verrà annunciata la venuta del Figlio dell’uomo che preannuncerà il Giudizio finale.

Praticamente in quasi tutte le civiltà il suono della tromba, forte e potente, veniva utilizzato in occasione di cerimonie sacre, ma anche profane e militari, in quanto considerato in grado di associare il cielo e la terra in una comune celebrazione.

Nel Sermones de Ludo del sec. XVI, che riporta la più antica lista conosciuta di tarocchi, la carta che segue il Giudizio è la “Iusticia”, poiché è attraverso la Giustizia, cioè la giusta valutazione delle azioni degli uomini, che l’Arcangelo Michele, una volta conosciuto il bene e il male commesso da ciascuno, separerà gli eletti dai dannati.

In quella lista la carta che segue la Giustizia è il Mondo definito “Dio Padre”. Un ordine da cui si discosta il tarocchino bolognese che vede invece come arcano superiore il Giudizio stesso.

Nei quattrocenteschi Tarocchi Visconti di Modrone, oltre ai morti che si alzano dagli avelli unitamente all’angelo musicante—raffigurazione pressoché identica in tutte le carte dei tarocchi—, appare un uomo a metà busto entrante nella terra o uscente da essa a rappresentare la discesa al Limbo del Cristo. E non poteva essere diversamente dato che il Limbo, dal latino Limbus, cioè orlo, era creduto essere posto sotto la crosta terrestre al confine dell’Inferno.

Si riteneva infatti che le anime dei giusti che laggiù dimoravano in attesa della redenzione, essendo vissuti e morti prima della rivelazione—cioè della verità espressa dal Cristo—dovessero assurgere anch’essi nel giorno del Giudizio. Una condizione che li vedeva accomunati a tutti i bimbi deceduti senza battesimo.

Se abbiamo scritto “accomunava”, cioè al passato, si deve al fatto che la Commissione Teologica Internazionale, con approvazione nel 2007 di Papa Benedetto XVI, ha esplicitamente ammesso che il Limbo non esiste. Una sorte spettante, con qualche variante, anche all’Inferno, dato che diversi teologi, sulla scia di Hans Urs von Balthasar, promosso cardinale alla fine della sua vita, suppongono che se anche quest’ultimo esistesse, sarebbe vuoto.

Una affermazione che la rivista Civiltà Cattolica ha corretto con “L’Inferno non è vuoto, è solo poco affollato”.

In cartomanzia il Giudizio significa conoscere, conoscenza (quella che permette di poter giudicare attraverso la Giustizia) e, data la presenza della tromba, chiamare a raccolta, oltre a perdonare gli inconsapevoli.

Brisighella Olio extravergine di oliva

di Giorgio Melandri

«Il Giudizio è la carta che indica la conoscenza delle cose, delle persone e delle situazioni. Questa conoscenza permette la corretta valutazione da parte della giustizia divina. Le tre figure classicamente rappresentate dalla carta, che escono dalle tombe nel giorno del giudizio universale diventano per noi i tre colli di Brisighella—la rocca veneziana, la torre dell’Orologio e il santuario del Monticino—e quindi il territorio. L’olio di Brisighella nasce infatti da questo rapporto di conoscenza tra uomo e luogo, figlio della lettura puntuale degli ulivi di Nostrana di Brisighella ai quali non si può nascondere alcun segreto».

Viaggiando sulla statale 302, la strada che collega Faenza a Firenze attraversando la Valle del Lamone, si può godere di un paesaggio unico in Emilia-Romagna, i terrazzamenti di ulivi.

Sono 100.000 piante iscritte alla prima DOP italiana dell’Olio extravergine di oliva, la DOP Brisighella. Questa piccola DOP è l’ultimo felice residuo della grande diffusione che l’ulivo ha avuto in Appennino. Per fare un esempio, i colli bolognesi erano grandi produttori di olio e vi sono diverse fonti e diversi toponimi a testimoniarlo.

Fu probabilmente durante uno dei periodi più freddi della Piccola Età Glaciale (1300-1900), il cosiddetto “Minimo di Maunder” (dal 1645 al 1715 circa), che gli ulivi scomparvero dai paesaggi appenninici lasciando qualche albero a sopravvivere in punti dal microclima speciale. Questo non avvenne a Brisighella e Modigliana, probabilmente grazie all’azione combinata della sella appenninica del passo della Colla, abbastanza bassa di quota e capace di alimentare la valle del Lamone con aria del versante tirrenico, e della vena del gesso che qui affiora su tutto il territorio e crea un microclima eccezionale.

Certo è che gli ulivi di Nostrana di Brisighella e Ghiacciola, che già erano capaci di reggere gli inverni rigidi con un ciclo vegetativo di grande prudenza, resistettero a secoli di freddo per consegnare alla Romagna una delle più belle identità di extravergine del nord Italia.

L’olio di Brisighella è inconfondibile, erbaceo e algido, con richiami ad erbe e carciofi, amaro ed elegantissimo in bocca, quasi privo del piccante che firma invece gli oli di Rufina e Chianti Classico.

La presenza dell’ulivo nella valle del Lamone è antica come dimostra il ritrovamento di un rudimentale frantoio del II secolo d.c. negli scavi fatti negli anni ’50 alla Pieve del Tho. Ci sono poi diverse testimonianze successive. Nello schedario Rossini conservato alla Biblioteca Comunale di Faenza vi sono ben tre atti notarili che evidenziano degli uliveti nella Valle del Lamone. Sono datati 24 maggio 1479, 2 settembre 1499 e 29 settembre 1499.

Nel 1594 il brisighellese Mons. Andrea Giovanni Calegari (1527 – 1613), Vescovo di Bertinoro, in una lettera indirizzata al Medico del Granduca di Toscana Hieronimo Mercuriale di Forlì, ricorda la bellezza e la fertilità della Vallata del Lamone e, in particolare, la copiosità e la grandezza degli olivi che facevano bella mostra a chi da Firenze si avventurasse verso Faenza: «…l’aria, l’acqua, li vini, l’olio, li casci e frutti che nascono sono così buoni e saporiti che non hanno invidia a qualsiasi altra regione…».

E ancora, lo storico brisighellese Francesco Maria Saletti (1596 – 1674), nel suo Comentario di Val d’Amone, tuttora inedito, esalta, in più parti dell’opera, la bellezza della Valle, mettendo in luce come l’olio e il vino siano due prodotti tipici ed eccezionali della Vallata del Lamone.

Ci sono poi diversi altri documenti conservati nell’archivio notarile di Brisighella che citano gli uliveti a partire dal 1500 e fino a tutto l’800.

Anche Antonio Metelli (1807-1877) nella sua Storia di Brisighella e della Val d’Amone scrive: «…imperocché dove appena cominciano a spuntare le collinette, e a far riparo coi loro dorsi ai venti, che spirano da tramontana, ivi vedesi verdeggiare le perpetue foglie d’ulivo, raro d’apprima, poi cresciuto in numero e unito alle vigne, spargersi insieme con esse lungo la sinistra giogaja, che volge a mezzodì tanto che per lo spazio che la medesima come da Fognano fino a Brisighella, quelli cò rami, queste cò tralci quasi tutte l’adombrano. Le ulive, che quivi particolarmente si raccolgono, e nei concavi seni della valle dove fa un’aria tepida e benigna, non sogliono per l’ordinario ascendere ed eguale quantità, essendo il mignolare dell’ulivo, anziché stabile, alternativo, ma i frutti sono sempre così perfetti che ne stilla da essi un olio finissimo».

Il versante sinistro della Valle del Lamone quindi, oggi come allora, è il cuore di questa straordinaria DOP e forse si potrebbe indicare Rontana come il luogo simbolo del legame tra gessi e ulivi, il centro geografico di tutta l’identità. Lo dimostrano anche i vecchi cartigli del Brisighello che riportavano l’elenco dei cru selezionati per produrre questa mitica bottiglia che ha fatto la storia della DOP.

«Nerio Raccagni, patron della Grotta di Brisighella, ci stimolò a produrre una bottiglia dove fosse certificata tutta la filiera. Era il 1975 e la CAB, la Cooperativa Agricola Brisighellese, cominciava ad imbottigliare l’olio fino ad allora venduto in damigiane. Pensammo ad una bottiglia che fosse numerata e avesse un cartiglio firmato da tutti davanti al notaio Baruzzi. Nacque così il Brisighello che Nerio poi promosse dentro alla grande ristorazione italiana. Lui era uno dei fondatori dell’AIS e con la Grotta aveva conosciuto tutti i ristoratori italiani importanti». A parlare è Franco Spada, a lungo presidente della CAB e memoria storica dell’olio di Brisighella.

La svolta nella cooperativa era arrivata nel 1972 quando Teo Tredozi e Floriano Venturi convinsero i soci ad investire su un frantoio all’avanguardia. Arrivò quindi a Brisighella la famosa Sinolea, una macchina allora all’avanguardia. Da quel momento la separazione di tutti i cru e l’assaggio di ogni singola partita per fare la selezione divennero i riti che fecero grande il nome di Brisighella.

«Nel 1995 arrivò la DOP, la prima in Italia, e a quel punto capimmo che non aveva più senso autocertificarci, c’era una legge che lo faceva», prosegue Spada, «Però gli anni di esperienza ci avevano consegnato una lettura territoriale con un dettaglio pazzesco. E i vecchi cru, diciamolo, non avevano mai tradito».

A fargli eco è Gianluca Tumidei, uno dei protagonisti odierni dell’olio romagnolo che con la sua Tenuta Pennita produce degli strepitosi oli a base di Nostrana di Brisighella in purezza: «I vecchi contadini non sbagliavano mai. Io gestisco il cru storico di Valdoleto, tra Fognano e Zattaglia e quando ne frango le olive ho l’adrenalina alle stelle. I profumi che si sprigionano sono di una purezza e di una intensità senza paragone. È un olio verticale, nitidissimo e fresco. Che infatti imbottiglio separatamente».

La Valle del Lamone è piena di alberi storici, soprattutto di Nostrana di Brisighella che è poi la regina della DOP dato che il disciplinare ne prevede almeno il 90%.

«La Nostrana è un’oliva bianca, della famiglia delle olive adriatiche come l’Ascolana tenera o l’istriana Bianchera. La Ghiacciola è più “tinta” ed io credo che sia di origine toscana. Lo dimostra, secondo me, la sua maggiore presenza nelle vallata di Modigliana che fu sempre nel Granducato di Toscana. Lì ci sono piante di Ghiacciola molto vecchie, come ad esempio alle Ovie o a Tossino. A Modigliana la presenza di olivi è meno continua e la diffusione è sempre più rarefatta man mano che ci si allontana dai gessi, fino ad arrivare alle piccole enclave segnalate a Dovadola, nella Valle del Montone».

A confermare questa osservazione c’è Gianluca Tumidei: «A Castrocaro, a pochi chilometri da Dovadola, c’è una cultivar chiamata localmente Quarantoleto, che è in effetti una Ghiacciola».

Il Mondo

di Andrea Vitali

Il Mondo è Dio Padre, come scrive un anonimo monaco, che commentò i tarocchi sul finire del Quattrocento, il fine ultimo a cui l’uomo deve tendere e che si spera possa raggiungere dopo essere stato valutato dalla Giustizia divina nel giorno del Giudizio.

Se nei tarocchi miniati del sec. XV questa carta venne raffigurata da due angeli putti nell’atto di sostenere un tondo nel cui interno risplende la città ideale, cioè la Gerusalemme Celeste così come appare nei Tarocchi Visconti-Sforza, in quelli di Ercole I d’Este il tondo, sovrastato da un putto, riporta un paesaggio con colline, alberi e castelli, in pratica un particolare del mondo come appariva all’uomo medievale.

Diversi anni fa, dentro una fessura nel muro del Castello Sforzesco di Milano venne trovata una carta dove l’immagine del Mondo appariva completamente diversa, con una fanciulla pressoché nuda posta all’interno di una mandorla circondata dalle figure in forma animale dei quattro evangelisti. Questa variante, da farsi risalire al sec. XVI, verrà assunta nei tarocchi sino ai nostri giorni.

La spiegazione dell’immagine è da ricercarsi nella filosofia platonica, dove l’Anima Mundi, ovvero l’anima del mondo, rappresenta uno spirito o una forza naturale inerente alle cose. Posta nel mezzo dell’Universo, dà il movimento agli astri, la vegetazione agli alberi e alle piante, la sensibilità agli animali, la ragione agli uomini.

Abelardo vedrà nello Spirito Santo l’anima del mondo, quell’Anima Mundi della quale parlano anche i monaci di Chartres.

Per meglio comprendere la figura nella sua completezza, occorre dire che i quattro evangelisti in forma di animale (Leone, Toro, Aquila, Angelo) stanno a rappresentare la terra (quattro elementi, quattro stagioni, quattro venti ecc.), mentre la mandorla, che si presenta come un ovale al cui interno è posta la fanciulla, diviene simbolo dell’interiorità nascosta dall’esteriorità, racchiudendo con ciò il mistero dell’illuminazione interiore.

Quando troviamo nei timpani delle chiese medievali l’immagine del Cristo dentro una mandorla significa che la sua natura divina era celata all’interno della sua natura umana.

Concludendo, l’immagine vuol esprimere la presenza di un’anima divina nel nostro corpo fisico, un’anima di cui tuttavia non cogliamo l’aspetto perché invisibile agli occhi.

Simbolo del mondo è anche l’utero, inteso come “ianua mundi”, cioè porta d’ingresso al mondo.

In un piatto di maternità fiorentina del sec. XV, ora al Louvre, raffigurante il “Trionfo di Venere”, la dea è rappresentata completamente nuda in cielo entro una mandorla e sotto di lei, sulla terra, appaiono alcuni uomini. L’artista ha tratteggiato il percorso dello sguardo di questi ultimi che si vengono ad incentrare tutti sul sesso della dea. Nulla di erotico, ovviamente. Si chiamavano infatti piatti di maternità quei deschi dipinti in ceramica o in legno che venivano regalati alle partorienti per omaggiare la loro fecondità.

Dal punto di vista divinatorio, questa carta indica il mondo esterno, le persone o le situazioni che stanno a cuore e ciò che si nasconde nell’intimo delle persone.

Il tortellino

di Giorgio Melandri

«Il Mondo è una carta di successo che indica il mondo esterno e le persone che stanno a cuore, ma anche ciò che si nasconde nell’intimo delle persone e quindi la loro anima. Il tortellino, come la mandorla mistica della carta, nasconde il ripieno e nella sua varietà di interpretazione rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio mondo».

A leggere i menù dei banchetti bolognesi del Cinquecento e del Seicento si può pensare che la città dovesse ancora inventare le sue specialità, tortellini in testa.

Si parlava molto di mortadella, allora un prodotto di lusso, ma maiale e mortaio erano già comuni da secoli.

Se i poveri, come scrive lo storico Alberto Guenzi, si accontentavano di pane, vino, legumi e carni salate, i ricchi portavano a tavola ogni bendidio. Le verdure degli orti. E carni di maiale e vitello, capretti, frattaglie. E poi polli, quaglie, piccioni, fagiani, tordi, selvaggina di ogni tipo, luzzi ovvero lucci, storioni del Po, trote, cavedani, tinche, le pregiatissime anguille, lamprede, tartaruche ovvero tartarughe, rane e gamberi d’acqua dolce.

Può sorprendere, ma il pesce era una voce importante dell’economia alimentare bolognese. E non solo d’acqua dolce. Ci sono citazioni abbondanti di ostriche, alici salate, sogliole, rombi, ombrine.

I tortellini però erano già stati inventati, come prova una citazione del 1550 riportata in un diario del Senato di Bologna che parla di una “minestra de torteleti” servita a 16 Tribuni della Plebe riuniti a pranzo.

Ma ci sono anche altre citazioni come quella di Cristoforo Messisbugo, scaleo alla corte degli Estensi, che nel suo libro Banchetti, composizioni di vivande ed apparecchio generale cita vari tipi di “tortellini grassi”.

Il testo fu pubblicato a Ferrara nel 1549, un anno dopo la morte dell’autore.

Nel 1570, nel suo enciclopedico trattato, l’immenso Bartolomeo Scappi (il cuoco più importante del rinascimento nonché cuoco privato di Papa Pio V) scrive due diverse ricette di tortellini. La prima è riferita ai tortellini con polpa di cappone ed è una ricetta di un piatto ricco di dolcezze e spezie. C’è un uso abbondante di zucchero, sia nella farcia che nel servizio, e di spezie. Si citano l’acqua di rose per la sfoglia e poi chiodi di garofano, pepe, cannella, zafferano, noce moscata, erbe aromatiche e uva di Corinto appassita.

Nell’altra, forse più popolare, si usa pancia di porco o addirittura carne di cinghiale.

In ogni caso l’architettura è già a fuoco: una sfoglia di uova e farina che racchiude in piccole forme una farcia di carne e formaggio e che viene cotta in brodo. Scappi riporta che questa preparazione in inverno può conservarsi fino a 30 giorni prima di essere cotta e questo è forse merito della abbondante speziatura.

Lo storico Massimo Montanari indica invece la pasta ripiena come cibo deperibile e quindi probabilmente come cibo rituale legato al calendario religioso.

Che siano nati per riciclare avanzi o invece come preparazione ricca e ricercata, certo è che i tortellini in brodo hanno conquistato nei secoli fama e successo crescenti fino a diventare il simbolo dell’identità bolognese. La ragione è nella loro raffinatezza: la pasta sottile, una farcia piena di sapore e la perfetta proporzione tra ripieno e sfoglia. Un piccolo capolavoro figlio di una manualità tramandata da generazioni.

La carta dei tarocchi che abbiamo dedicato ai tortellini richiama infatti la sapienza delle mani insieme alle due città simbolo di questo piatto, Modena e Bologna.

La pasta ripiena non è però solo tortellino. Viaggiando sulla Via Emilia, questa preparazione cambia e testimonia via via la diversità della cultura emiliano-romagnola.

In Romagna, dove sono il piatto rituale del Natale, si chiamano cappelletti e la dimensione è più grande.

Nelle ricette dell’Artusi infatti il disco di pasta del cappelletto supera i 6 cm, mentre quello per il tortellino neanche i 4 cm.

I cappelletti sono ripieni di carne e formaggio nel riminese e nel cesenate, mentre di solo formaggio nel ravennate.

Viaggiando verso nord, da Modena verso Piacenza, la pasta ripiena diventa più grande: dai parmigiani tortelli con le erbette ai tortelli piacentini con la coda, passando per i tortelli di zucca del territorio ferrarese.

Una trasformazione che racconta di gente e filiere.

Fa sorridere, in questa geografia di diversità, il deposito alla Camera di Commercio di Bologna della ricetta e delle caratteristiche del tortellino1 che però è un documento importante per la memoria.

In città, nonostante questo, si può discutere per ore su cosa sia il “vero” tortellino, a cominciare da quella disputa tutta bolognese tra chi preferisce una farcia con carne cruda e chi invece rispetta la tradizione della carne bollita o stracotta. E a pensarci bene, a proposito di tradizione, è sparito anche il midollo che era uno degli ingredienti importanti del ripieno.

La verità è che non esiste un solo tortellino, ma tanti tortellini, forse addirittura uno per famiglia.

L’Italia nella sua storia, ha sempre tollerato le differenze fino a farle diventare una ricchezza. E poi, non va dimenticato, la tradizione è un animale in lento movimento.

Il Matto

di Andrea Vitali

Il Matto, Arcano Maggiore senza numero, viene solitamente rappresentato come un pover’uomo coperto di stracci oppure come un giullare.

Nella prima versione alcune sue caratteristiche lo accomunano ai vagabondi, che girando per le campagne in cerca di cibo, venivano solitamente aggrediti dai cani di guardia, così come raffigurati in diverse carte di epoca cinquecentesca.

Nelle Minchiate di Firenze (cioè i Tarocchi Toscani) un Matto ridente appare vestito di stracci, con piume nei capelli mentre cammina a cavallo di un bastone tenendo in mano una girella e con fanciulli intorno.

La girella, gioco dei fanciulli, diviene simbolo di instabilità, rappresentando i suoi comportamenti soggetti all’influsso del vento scirocco (theroco in antico).

Il fatto che il folle, come appare anche nei quattrocenteschi Tarocchi di Carlo VI e in quelli di Ercole I d’Este, rida senza ritegno, è da collegarsi ad un detto di Salomone in cui si afferma che il riso è indizio di pazzia dato che le persone sagge erano ritenute ridere raramente e che Gesù Cristo, che fu vera saggezza, non fu mai visto ridere.

Più il matto veniva raffigurato con piume sulla testa, così come lo dipinse Giotto nell’affresco della Stultitia presso la Cappella degli Scrovegni a Padova o il Bembo nei Tarocchi Visconti-Sforza del sec. XV, più veniva considerato folle.

Questa particolarità che faceva assomigliare molti matti a valenti capi pellerossa, deriva dalla considerazione che gli antichi avevano di Mercurio, la cui testa era concepita dotata di penne, poiché essendo il Dio della parola, sembrava che le sue parole volassero via velocemente come se possedessero ali.

Nei matti le piume o penne acquistano un significato ironico in senso contrario, in quanto ai matti mancava del tutto velocità d’ingegno e d’intelletto, oltre alle adeguate parole. Infatti il lucchetto che si trova nella bocca dello stolto, come dipinto da Giotto, assume questa funzione poiché il matto altrimenti direbbe solo stoltezze, come descritto nel passo biblico: «Lo stolto è rovinato dalla propria lingua. Le prime parole delle sue labbra sono sciocchezze e la fine del suo discorso follia» (Ecclesiaste 10:12,13). Questa espressione si riferisce al fatto che venivano considerati matti tutti coloro che non credevano in Dio per cui quando questi sparlavano di religione, per la Chiesa del tempo emettevano solo parole senza senso.

Sempre nei cosiddetti Tarocchi di Carlo VI il Matto, simile ad un giullare, indossa uno slip dall’incredibile foggia moderna, degno dell’Armani più raffinato, mentre nei tarocchi ferraresi di Ercole I d’Este, il Matto espone la sua verga pubblicamente senza ritegno, poiché il matto, essendo matto, non si vergogna di nulla.

Dalla carta del Matto derivò il nome Tarocco, termine che nella letteratura del tempo significava stolto, folle, idiota e attributi similari. Fra i molteplici significati cartomantici troviamo l’agire follemente, il lasciarsi trasportare dall’istinto, e per il fatto che il cervello del matto venisse considerato vuoto della pur minima capacità di raziocinio, vuoto di successo in qualsiasi situazione.

La piada

di Giorgio Melandri

«Il matto è la carta che rappresenta la guida dell’istinto e la follia, l’assenza di ragione. Può però anche avere un altro significato, quello del “folle di Dio” che altri non è che il santo. Quello tra santità e follia è infatti un confine labile che apre a fatti straordinari. Abbiamo giocato su questo doppio significato per raccontare la Piada, che non è un pane, ma di fatto lo è, che in fondo è un omaggio all’istinto (e ai gesti) delle donne più povere alle prese con la mancanza di farina di grano, diventato con il novecento un simbolo intoccabile di identità».

La piada, o piadina, è il pane povero della Romagna contadina, probabilmente figlia di farine miserabili e inadatte alla lievitazione come quelle dei cereali inferiori (spelta, miglio, sorgo, segale) o di cicerchie, veccie, castagne, formentone, ghiande e crusca.

Nel 1801 il medico riminese Michele Rosa consiglia ai più poveri di confezionare piadine (il pane estemporaneo de’ contadini) con farina di mais e ghianda macinata.

Nell’inchiesta sanitaria del 1899 la dieta del contadino, a detta dell’ufficiale sanitario di Rimini, era costituita da “polenta sotto forma di piadina cotta nel caldaio con un po’ di biade e schiacciate di farina di mais mal cotte con teglie che le abbrustoliscono fuori senza cuocerle”.

Ecco probabilmente l’origine della piada, un’alternativa povera al pane che pure si faceva in tutte le famiglie come testimoniato dalla presenza dei forni a legna anche nelle case più umili.

Ci ricorda lo storico Piero Meldini che la prima citazione di un cibo chiamato piada si trova nella Descriptio Romandiole, il censimento fatto redigere nel 1371 per ragioni fiscali dal cardinale Anglic Grimoard de Grisac, fratello di Papa Urbano V.

Alla comunità di Modigliana veniva imposto annualmente un tributo che comprendeva due piade. È probabile che queste piade nulla avessero a che fare con la piada moderna, ma piuttosto con quella famiglia di pani lievitati che nel centro Italia vengono chiamate genericamente spianate, in romagnolo spianèdi.

Dunque le prime vere citazioni della piada, sempre per citare Meldini, sono del 1572 quando il medico riminese Costanzo Felici ne scrisse in una lettera indirizzata ad Ulisse Aldrovandi.

Certo è che la Piê o Pjìda ha una identità tutt’altro che codificata e cambia testimoniando le tante abitudini delle diverse comunità della Romagna.

Come sostiene Graziano Pozzetto, gastronomo e autore del libro La Piadina romagnola tradizionale edito da Panozzo Editore, è una vera follia cercare di codificare la piada con una ricetta che valga per tutti.

La piada è un viaggio che nasce nel riminese, probabilmente la sua culla di origine, e arriva a sud fin nelle Marche e a nord nel ravennate dove la contaminazione emiliana la consegna più alta, spesso lievitata e fritta nello strutto di maiale come si fa per lo gnocco emiliano.

Passando l’Appennino in direzione Umbria la piada diventa sempre più alta, e di conseguenza lievitata, fino diventare la crescia umbra, mentre nel Montefeltro con gli stessi ingredienti vengono prodotti i crostoli, ottenuti da una piada unta, arrotolata e spianata nuovamente.

Sono cambiamenti che sfumano i confini come è sempre nella gastronomia.

Scrive Piero Meldini: «L’estrema penuria di fonti storico-documentarie lascia intendere che, fino a poco più di un secolo fa, la piada, pur esistendo, aveva un peso assai modesto nell’alimentazione dei Romagnoli, e assolutamente trascurabile nel loro immaginario».

Partendo da questa riflessione possiamo dire quindi che è il ‘900 a consegnare alla piada quel ruolo simbolico nell’identità che le riconosciamo oggi.

Cominciò forse Pascoli che la definì, nel 1909, il pane nazionale dei Romagnoli, forse con eccessiva enfasi.

Fatto sta che da quel momento in poi la piada, celebrata dallo stesso Pascoli e da Aldo Spallicci, diventa quello che conosciamo oggi, un pane azzimo fatto impastando farina, acqua, strutto e sale, rotondo e sottile e cotto su un testo, e’ test, il classico disco di argilla cotta che ogni romagnolo custodisce gelosamente in casa.

Ovviamente la piada si può cuocere anche su una lastra di ghisa o metallo, ma il rito prevede l’uso di questo strumento meraviglioso.

In Romagna resiste ormai solo un ultimo tegliaio, a Montetiffi, nella Valle dell’Uso. Vale la pena visitarlo per capire con quanta sapienza raccoglie e stagiona le argille per garantire a questi oggetti la continuità con quelli storici e un reale attaccamento alle radici. Un oggetto ancestrale, ottenuto impastando due diversi tipi di argille e una pietra locale macinata che garantisce la resistenza al fuoco.

Per chiudere vorrei citare le due preparazioni più interessanti tra le mille che hanno la piada come protagonista.

La prima vede la piada come la compagna della rustida, la tradizionale grigliata di pesce povero, principalmente i sardoncini ovvero le alici, che si fa sulla costa tra Rimini e Cattolica, bellissima nel rito che coinvolge i pescatori attorno al focone, un rudimentale braciere che sosteneva tutte le cotture.

La seconda è quella, più di terra, delle erbe di campo “cotte” nel sale grosso e utilizzate insieme all’aglio e all’olio extravergine di oliva come ripieno dei cassoni, cioè delle piade ripiegate a mezzaluna a mo’ di contenitore e cotte già farcite. Sono probabilmente le erbe agresti citate da Giovanni Pascoli e sono fondamentalmente amare. Sono le rosole o rosolacci, le cicorie selvatiche, i crespini (localmente chiamati al zizerci).

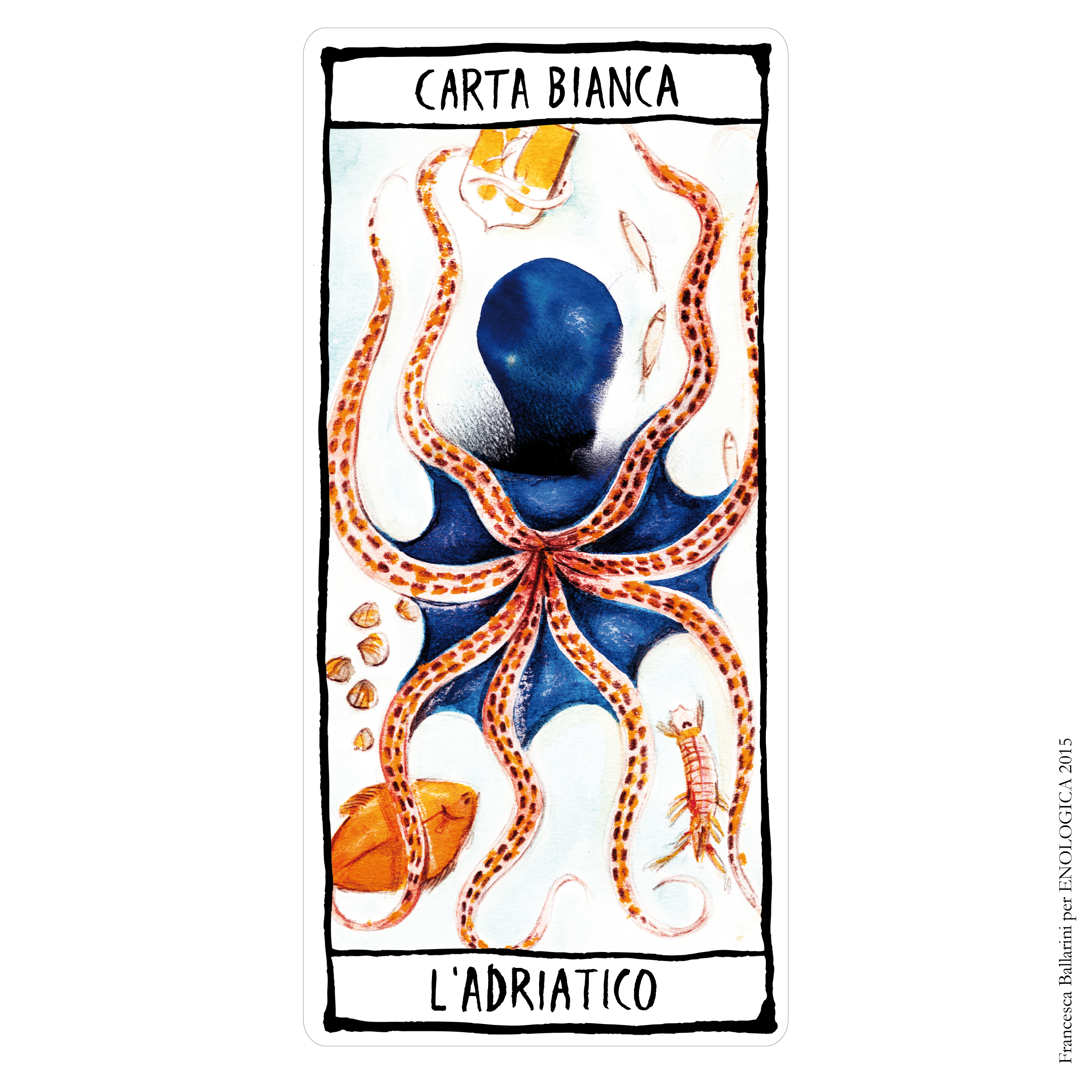

La carta bianca

di Andrea Vitali

La carta bianca non pretende nulla, anche se materialmente esiste.

Nonostante la si ritrovi in molti mazzi, viene regolarmente lasciata nella scatola dato che non serve.

Eppure c’è. Occorrerebbe domandarsene il motivo. Forse se messa assieme alle altre carte e scelta in una stesa cartomantica indicherebbe che il futuro risiede nelle mani del consultante.

Per darle un nome e un motivo per esistere scriveremo su quella carta con inchiostro simpatico, riferendoci alla Scala Mistica dei tarocchi, il viaggio dall’insensata alla sensata follia, da una vecchia vita ad una nuova vita, un percorso che possiamo paragonare all’attraversata delle grandi acque.

Il pazzo, che nei tarocchi esprimeva in origine colui che non credeva in Dio, per giungere al Mondo cioè a Dio Padre, doveva percorrere una strada impervia, dove le passioni lottavano costantemente con la ragione e l’intelletto. Occorreva togliere l’àncora, salpando metaforicamente, per affrontare l’alto mare.

Come scrive Alfredo Cattabiani: «Ogni passaggio delle acque è inquietante, ambiguo, angosciante. Non è facile il viaggio: nella traversata la paura del passaggio periglioso rende folli coloro che s’imbarcano». Figuriamoci cosa poteva accadere a coloro che si trovavano già in quello stato. Da un’insensata follia, quale conduzione di vita dedita esclusivamente ai piaceri e alla esaltazione del sé, si doveva giungere alla sensata follia, che era quella del riconoscimento di se stessi come parte di un infinita anima divina. Da intendersi quest’ultima, sempre metaforicamente, come un grande mare e l’uomo una delle tante creature che in esso vivono, cioè un pesce.

I pisciculi, cioè i pesciolini, rappresentano infatti i fedeli in relazione all’episodio in cui Cristo invita alcuni pescatori del lago di Tiberiade a seguirli per diventare “pescatori di uomini”.

Quando Luca afferma che Pietro sarebbe stato un grande pescatore di anime, intese esprimere la sua capacità di convertire al Cristianesimo una marea infinita di uomini.

Per le comunità dei primi cristiani il pesce divenne simbolo del Cristo, poiché la sua venuta coincise astrologicamente con l’inizio dell’era dei Pesci.

Che il pesce fosse assunto quale simbolo del Dio Salvatore non fu in effetti una novità, poiché lo si ritrova in ambito siriaco, assiro, mesopotamico e caldeo.

Il pesce assurse anche a simbolo dell’Eucarestia, del Cristo che si offre ai fedeli come loro nutrimento spirituale. Sul cippo funerario di Abercio, religioso vissuto nel II secolo, troviamo incise queste parole: «Io, Abercio, visitai tutte le metropoli della Siria, persino Nisbi oltre l’Eufrate, e dappertutto trovai fratelli, scegliendo Paolo come compagno di viaggio. Era la fede a guidarmi e a propormi ogni volta come cibo un pesce che veniva da una fonte viva, immenso, puro, concepito da una casta vergine».

In un quadro del celebre pittore Paolo Veronese (1528-1588), ora alla Galleria Borghese di Roma, viene descritto un episodio riguardante la vita di Sant’Antonio da Padova. Recatosi a Rimini per estirpare un’eresia, venendo schernito dagli abitanti di quella città che non ascoltavano affatto le sue parole, si recò sulle rive dell’Adriatico chiamando a raccolta tutti i pesciolini con queste parole: «Poiché gli uomini non vogliono ascoltare la parola di Dio, mi rivolgo a voi, fratelli pesci, che siete molto più vicini alla creazione e abitate le limpide acque del mare. Sorgete!».

Migliaia e migliaia di testoline di pesci spuntarono allora fuori dall’acqua rimanendo ad ascoltare la predica. Una volta terminata, il Santo fece il segno della croce e i pesciolini ritornarono sott’acqua. Immancabilmente tutti gli eretici riminesi si convertirono alla fede cristiana.

Sulla diatriba alimentata da vari padri della chiesa se fosse necessario per un buon cristiano astenersi dal mangiare carne e pesce, sposiamo la tesi di Sant’Agostino che, nel De civitate Dei, sostenne che “con giustissimo ordinamento del Creatore la vita e morte di qualsiasi animale è stata subordinata all’utilità dell’uomo”. Ma ancor più siamo con Gioviniano, monaco romano del IV secolo che, richiamando la lettera del messaggio evangelico e dei testi paolini, sosteneva l’erroneità di scelte come la castità, la pratica del digiuno e l’astinenza da carne e pesce.

Lasciando castità e digiuno alle scelte individuali di ognuno, quale risulta la migliore fra carne o pesce? Si tratta di una preferenza dettata esclusivamente dal gradimento, una scelta di gusto su cui i tarocchi, come si suol dire, non mettono lingua. Suggeriscono invece di stare vigili per non naufragare nel mare periglioso e burrascoso di una vita trascorsa all’insegna del solo vizio e dell’inutilità.

“Che uomo è l’uomo che non fa crescere il mondo?” è un famoso detto medievale che gli stolti non possono comprendere perché privi di ragione.

L’Adriatico

di Giorgio Melandri

La carta bianca la si ritrova in molti mazzi, viene quasi sempre lasciata nella scatola dato che non serve. Eppure c’è. Nella divinazione, secondo alcuni, indica che il futuro è nelle mani del consultante. Noi la dedichiamo al principe Francesco Antelminelli Castracani Fibbia, inventore dei tarocchi, e all’Adriatico, un grande protagonista dell’identità romagnola.»

L’Adriatico, grande protagonista dell’identità romagnola, è assente da tutti gli elenchi delle specialità regionali non esprimendo prodotti DOP o IGP. E invece i suoi prodotti sono importanti nella cultura della Romagna.

Ma andiamo con ordine.

Il primo protagonista di questa carta è quel principe Francesco Antelminelli Castracani Fibbia, che è il reale inventore, in base ai documenti, del Ludus Triumphorum meglio conosciuto con il termine più tardo di Ludus Tarochorum, ovvero il gioco dei tarocchi.

Scrive lo storico Andrea Vitali: «Il nostro discendeva da Castruccio Castracani, uno dei più famosi condottieri che la storia italiana ricordi. Ghibellino per nascita e per fede non amava il Papa, il grande avversario, il principe delle tenebre in quanto capo della fazione guelfa. Francesco apparteneva alla stessa razza del suo antenato». Inventò i tarocchi, un mazzo inizialmente composto da 14 Trionfi e che solo nel tempo divennero 22.

Sempre Vitali conferma: «Ne sono un esempio i Tarocchi Visconti-Sforza che in origine erano 14 dato che le altre carte vennero realizzate da un artista diverso dopo qualche decennio. Lo stesso dicasi per altri mazzi miniati dell’epoca. Si tratta della convalidata teoria 5 x 14, cioè di 14 carte per ciascuno dei quattro semi di spade, bastoni, coppe e denari, più un quinto seme, sempre composto da 14 Trionfi (Arcani), che fungeva da briscola. Verso la fine del Quattrocento gli Arcani raggiunsero il considerevole numero di 22, numero che è da mettere in relazione alla conoscenza di Dio da parte dell’uomo».

Il principe, semplicemente, è il polpo che vedete raffigurato nella carta insieme al suo stemma nobiliare. Un gioco che richiama il Tirreno (il principe era toscano) e la sua intelligenza.

Attorno a lui ci sono gli abitanti dell’Adriatico romagnolo, quelli che come dicono i pescatori “come sono qui, non sono da nessun’altra parte”. E probabilmente, a sbriciare i prezzi della mitica asta del pesce di Cesenatico, hanno ragione da vendere.

Proviamo ad elencarli, sono perlopiù abitanti delle sabbie tipiche di queste coste.

Per prima la vongola, detta anche poveraccia, che da Cesenatico a Cattolica ha un sapore unico al mondo. Con le vongole si preparano ottimi tagliolini, bianchi più a nord, con il pomodoro nella zona di Cattolica.

Poi la sogliola, qui abbondante e delicatissima. È la protagonista della rustida, la grigliata che riunisce tutti attorno al fuoco, qui detto focone.

E ancora la canocchie, abbondanti dopo le mareggiate che ne distruggono le tane, e le mazzancolle, il crostaceo più nobile di questo pezzo di mare.

Ci sono poi quattro prodotti stagionali. Il rombo chiodato che si avvicina alle coste con il freddo invernale. E ancora le triglie che dalla fine di agosto diventano abbondanti fino alla primavera. Prima più piccole, le cosiddette agostinelle da friggere in padella, poi più grosse da preparare alla brace.

Poi le seppie, con una citazione per le cosiddette seppioline del Redentore (la festa veneziana che si celebra il sabato che precede la terza domenica di luglio) cotte nere e intere, una cultura diffusa nella parte ferrarese della costa adriatica.

Per ultima la saraghina o papalina, il piccolo pesce principe della cultura riminese, che si pesca nella tarda primavera e fino a giugno e viene messo alla brace componendo griglie fitte che non lasciano spazi vuoti.

Chiudiamo questa carrellata con un prodotto straordinario, il sale di Cervia, un sale diverso da tutti gli altri per la dolcezza.

La storia delle saline cervesi è infatti legata alla raccolta multipla, una tecnica adatta ai climi più freddi che concentra l’acqua in bacini sempre più piccoli fino a far precipitare il solo cloruro di sodio.

Alcuni Sali contenuti nell’acqua precipitano a concentrazioni più basse, alcuni vengono eliminati con l’acqua che viene scaricata alla fine del processo produttivo. In questo modo il sale è libero dall’amaro di alcuni altri Sali come ad esempio quelli di magnesio.

Le saline di Cervia erano suddivise in circa 200 piccole saline, ognuna gestita da una famiglia, fino al 1959 quando si passò ad una tecnica produttiva diversa. Ne fu conservata una, la Camillone, che produce ancora un sale della tradizione cervese. Con la Camillone, gestita da una attivissima associazione di salinari, si è conservato un patrimonio di parole e strumenti che erano tipici della cultura cervese.

Leggi anche le altre puntate:

1) il bagatto, la papessa, l’imperatrice, l’imperatore e il papa

2) gli amanti, il carro, l’eremita, la giustizia

3) la ruota della fortuna, la forza, l’appeso, la morta, la temperanza

4) il diavolo, la torre, le stelle, la luna, il sole