Crescere in una paesino di provincia, negli anni ’80, significava essere fuori sincrono rispetto alle tendenze di costume che vedevi in tv e di cui leggevi nei giornalini. L’esempio più eclatante fu probabilmente il fenomeno dei paninari. A un certo punto, infatti, intorno alla metà di quel decennio, l’estetica paninaresca e il relativo vocabolario (che tra l’altro rappresentarono un rarissimo caso, forse unico, di sottocultura nata in Italia) invasero tv, cinema, radio, edicole e cartolerie, arrivando persino su Topolino, tutto senza che coloro che, come me, abitavano a decine o centinaia di chilometri dal primo paninaro in carne e ossa, ne avessero, appunto, mai visto “esemplari” che non fossero dentro a uno schermo o sulle pagine di un giornale.

Ci fu un momento — credo fosse l’87 o l’88, facevo le elementari — in cui avevo il diario (tipo questo), gli adesivi (esattamente questo), la rivista (fu proprio quella a diffondere “il verbo”: se ne parla qui), ma di veri paninari non ne conoscevo neanche uno, nemmeno di vista.

Solo a un certo punto, però, quando ormai a Milano, lì dove quel mondo era venuto alla luce, era tutto finito, anche da noi si cominciò a vedere chi si vestiva in quel modo — Timberland, Moncler, Best Company, le cinture El Charro (ma l’ispirazione, dalle mie parti, arrivava forse più dai tozzi, variante romana dei paninari, e in effetti si vedevano di più le Clarks, ai piedi, invece delle Timberland) — con tanto di leggende metropolitane chiaramente ispirate alla scena del furto delle scarpe di Sposerò Simon Le Bon, film simbolo di quell’epoca; film che vidi anche io; film che vedemmo tutte e tutti, e che a noi della provincia profonda lasciò in bocca l’irrefrenabile desiderio di andare a mangiare da Burghy, che allora era più o meno 1 l’unica catena di fast-food presente in Italia, sebbene dalle mie parti non ce ne fosse nemmeno l’ombra.

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

Nato nel 1981 e fondato da una catena di supermercati (GS), il marchio Burghy aprì il primo ristorante a Piazza San Babila, già casa dei neofascisti provenienti dalla “Milano bene”, contesto che fu in effetti lo stesso brodo di coltura dei paninari, i quali, tuttavia, fecero del disimpegno politico, dell’edonismo e della superficialità le loro bandiere.

Il Burghy di San Babila strappò al bar Al Panino, che fu lì dove tutto ebbe inizio (da qui il nome paninaro), il titolo di quartier generale di galli e sfitinzie milanesi e in pochi anni si diffuse prima a Milano, poi nell’hinterland e in seguito nel resto d’Italia, sebbene con una presenza preponderante al nord e nelle grandi città.

Al netto di un’ultimissima “sacca di resistenza” 2 e di qualche trovata pubblicitaria, è ormai circa un quarto di secolo che il logo di Burghy è scomparso dalle strade e dalle piazze italiane, restando però nell’immaginario di almeno un paio di generazioni, anche in quello di chi, come me, non riuscì mai ad andarci a mangiare.

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

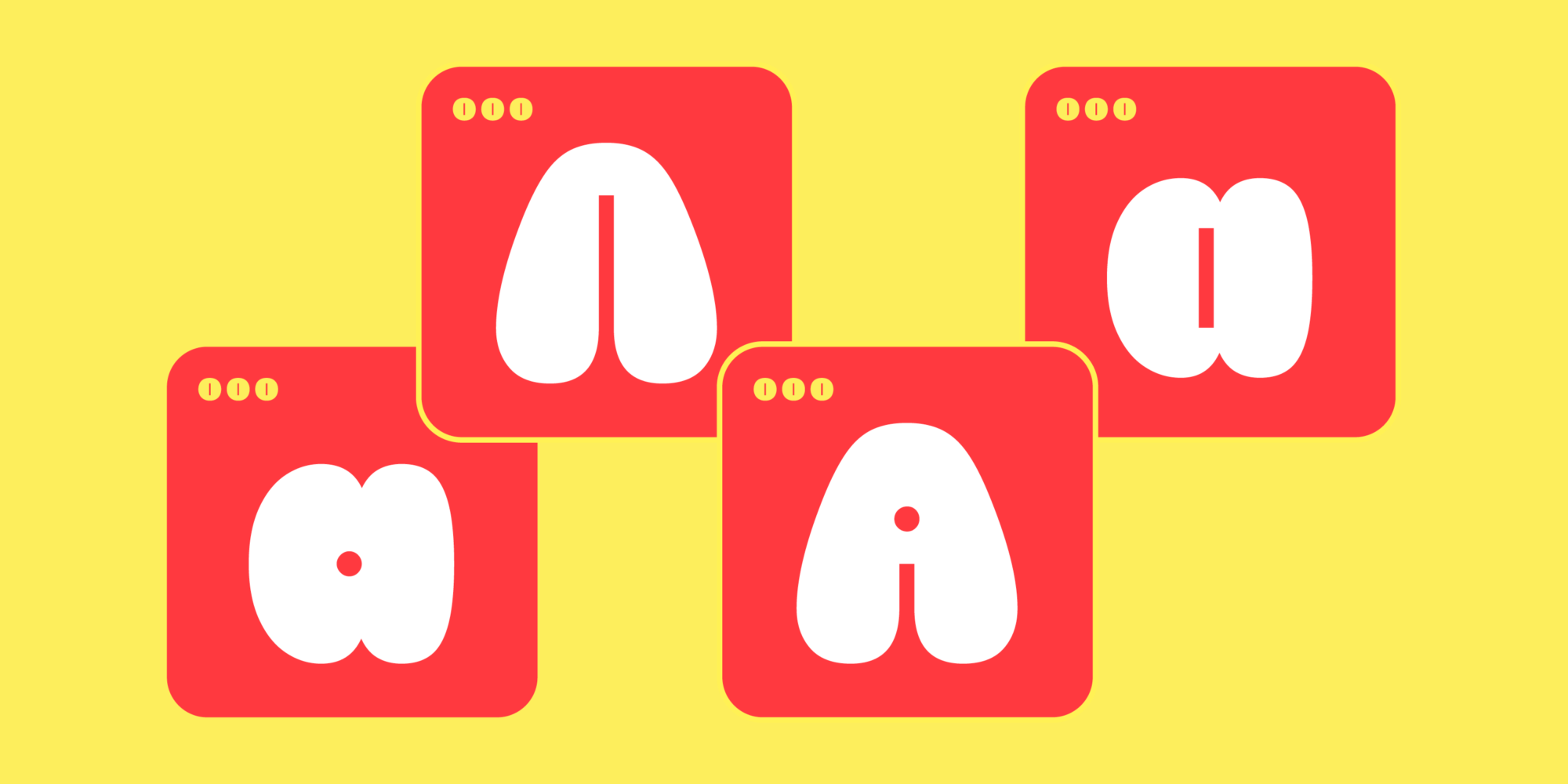

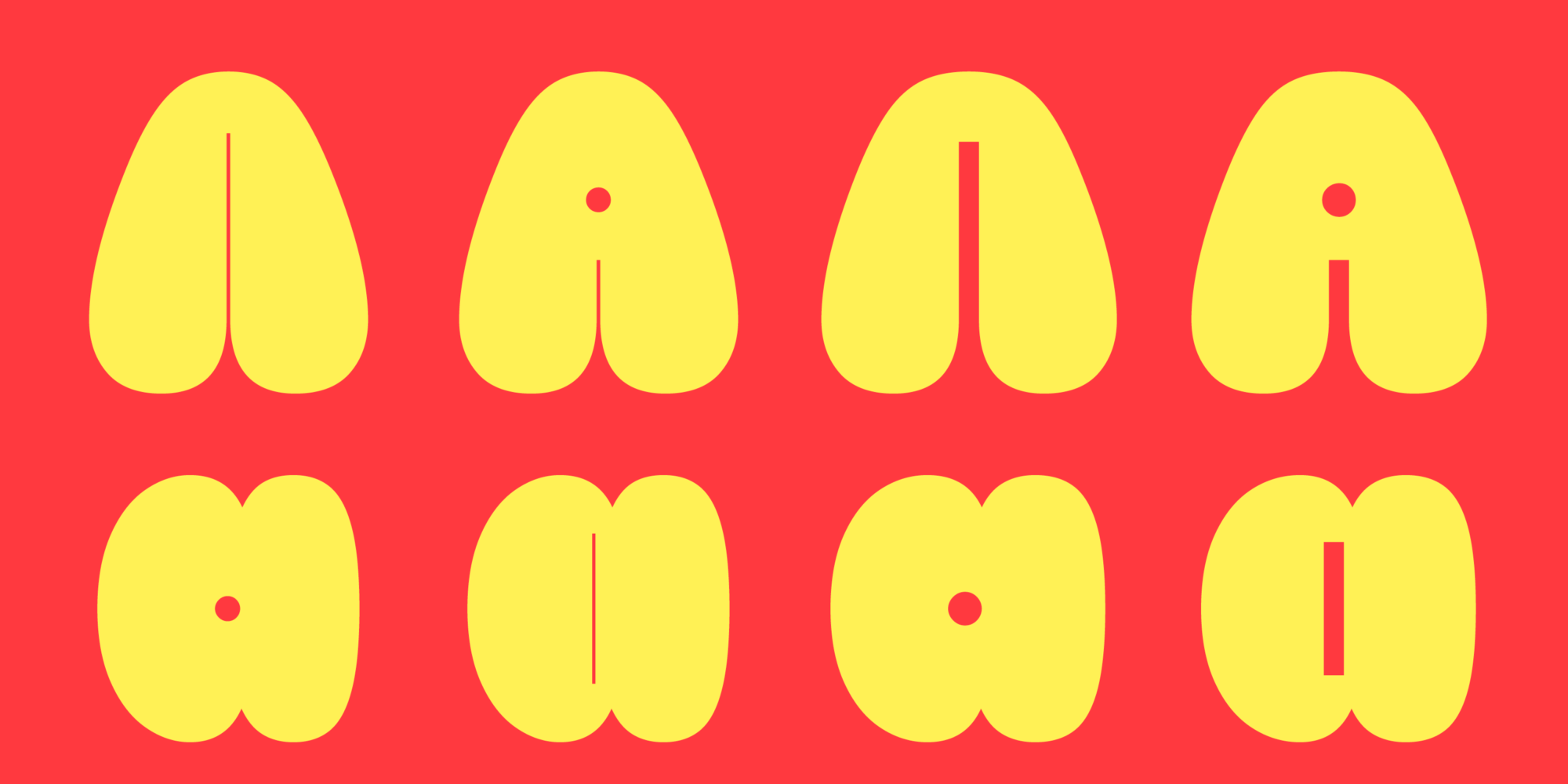

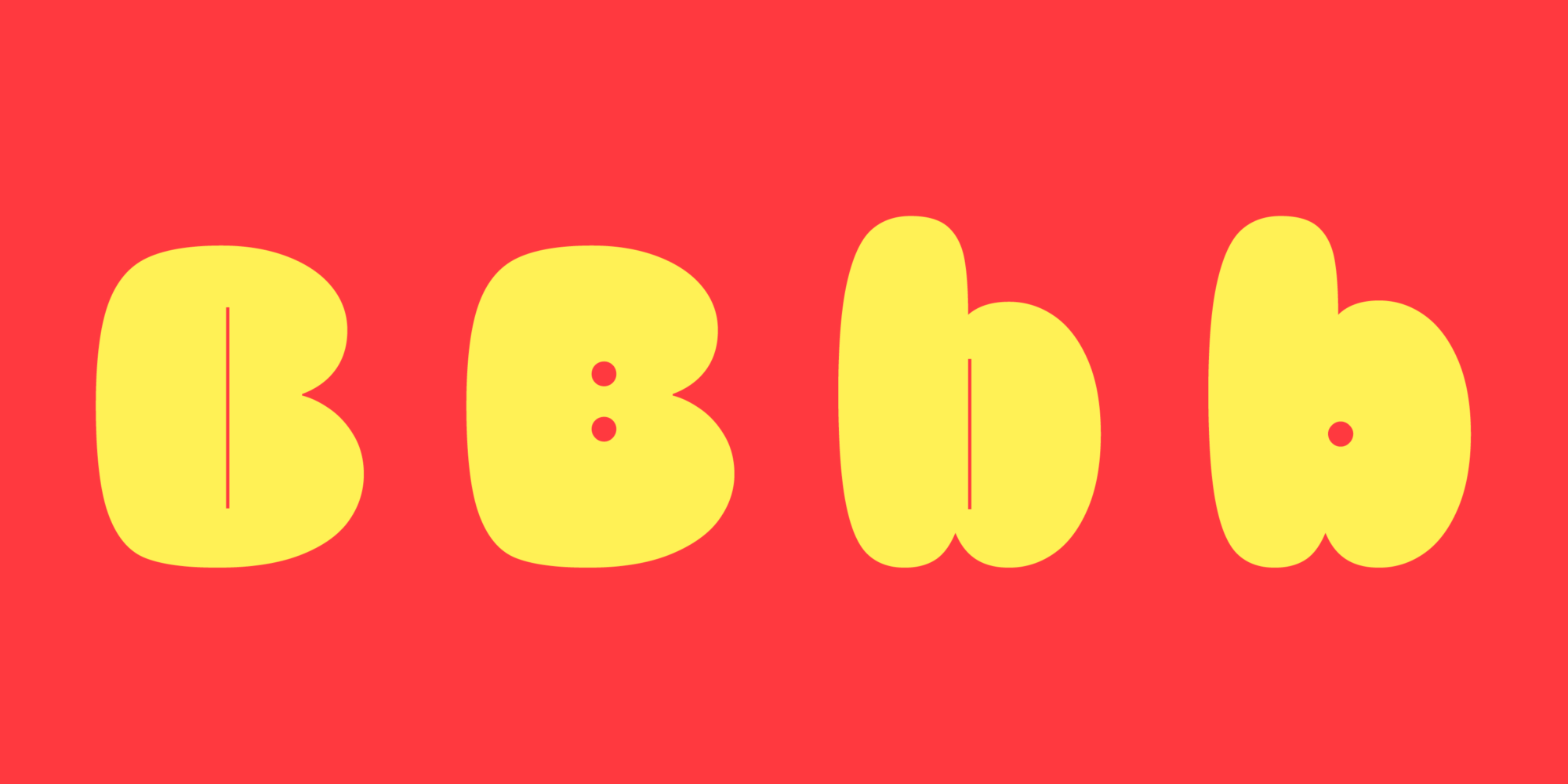

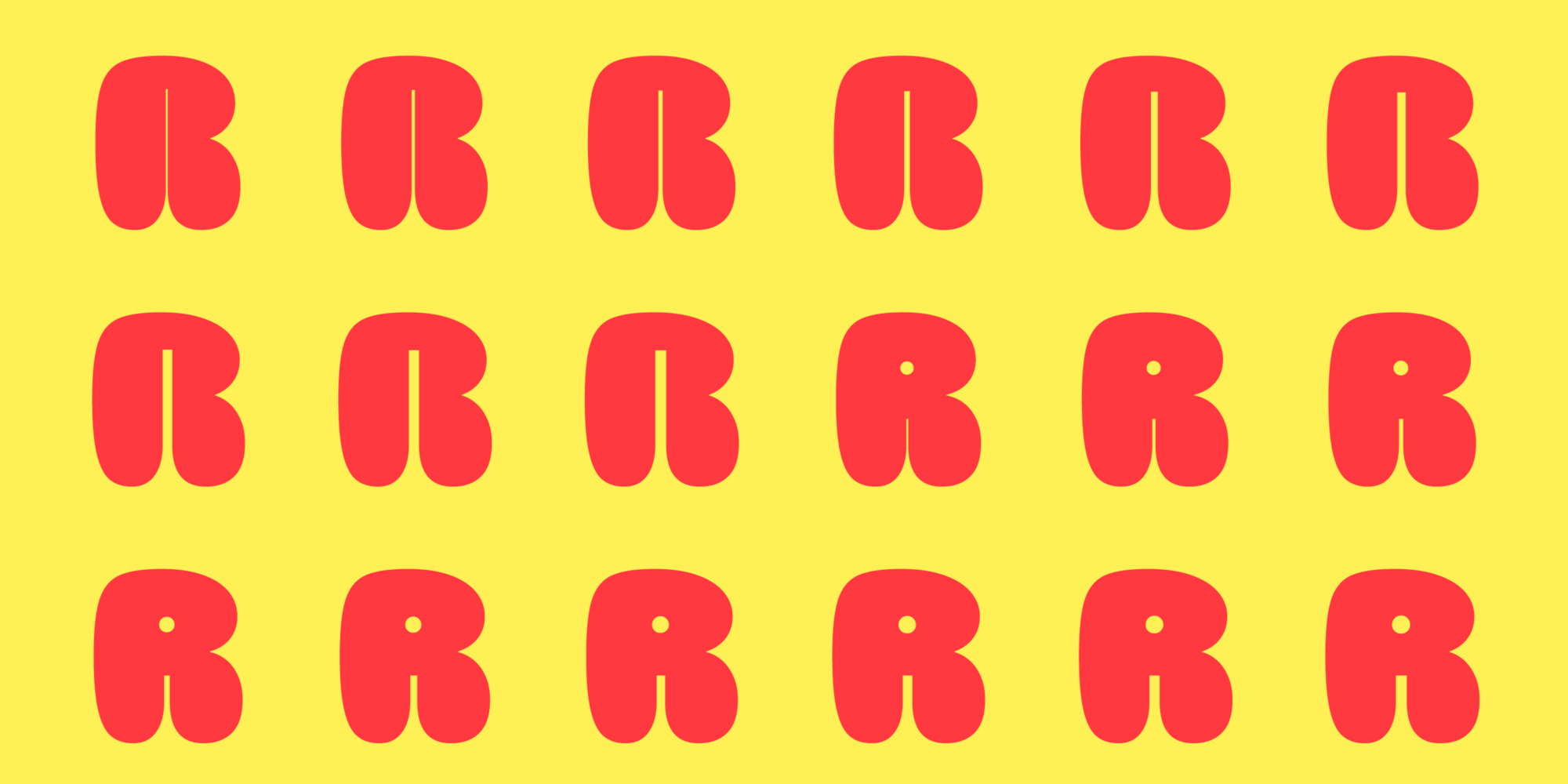

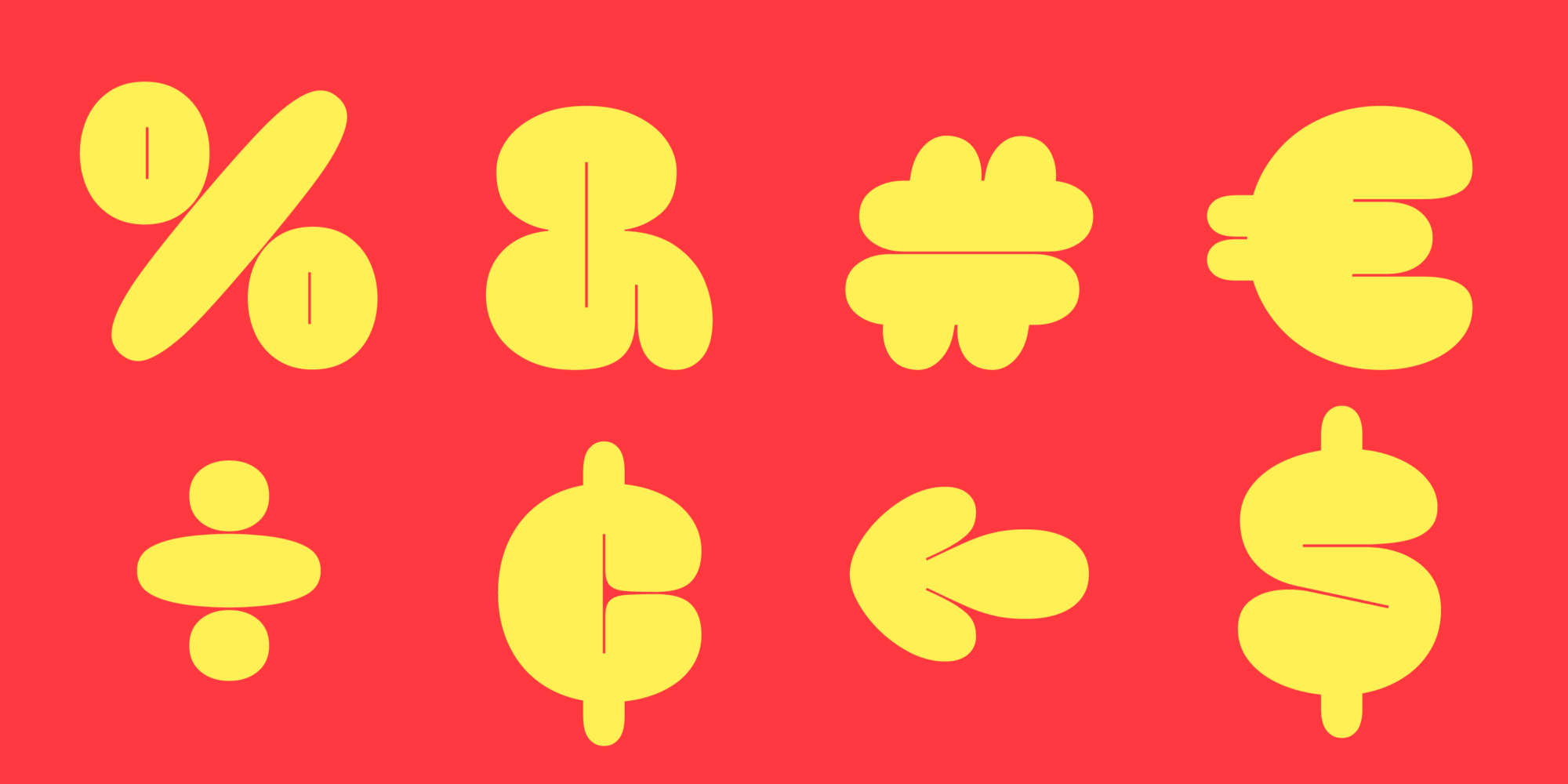

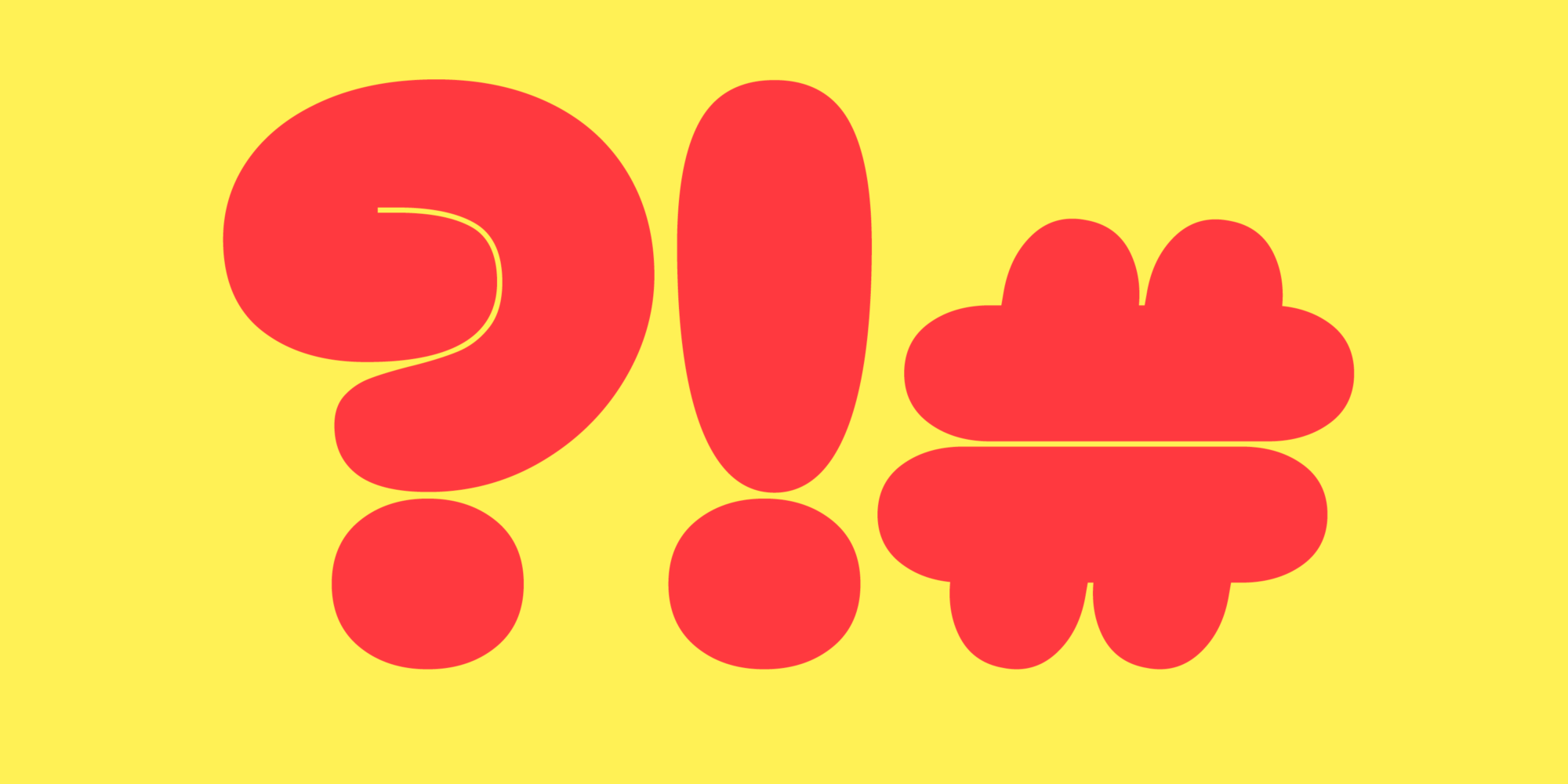

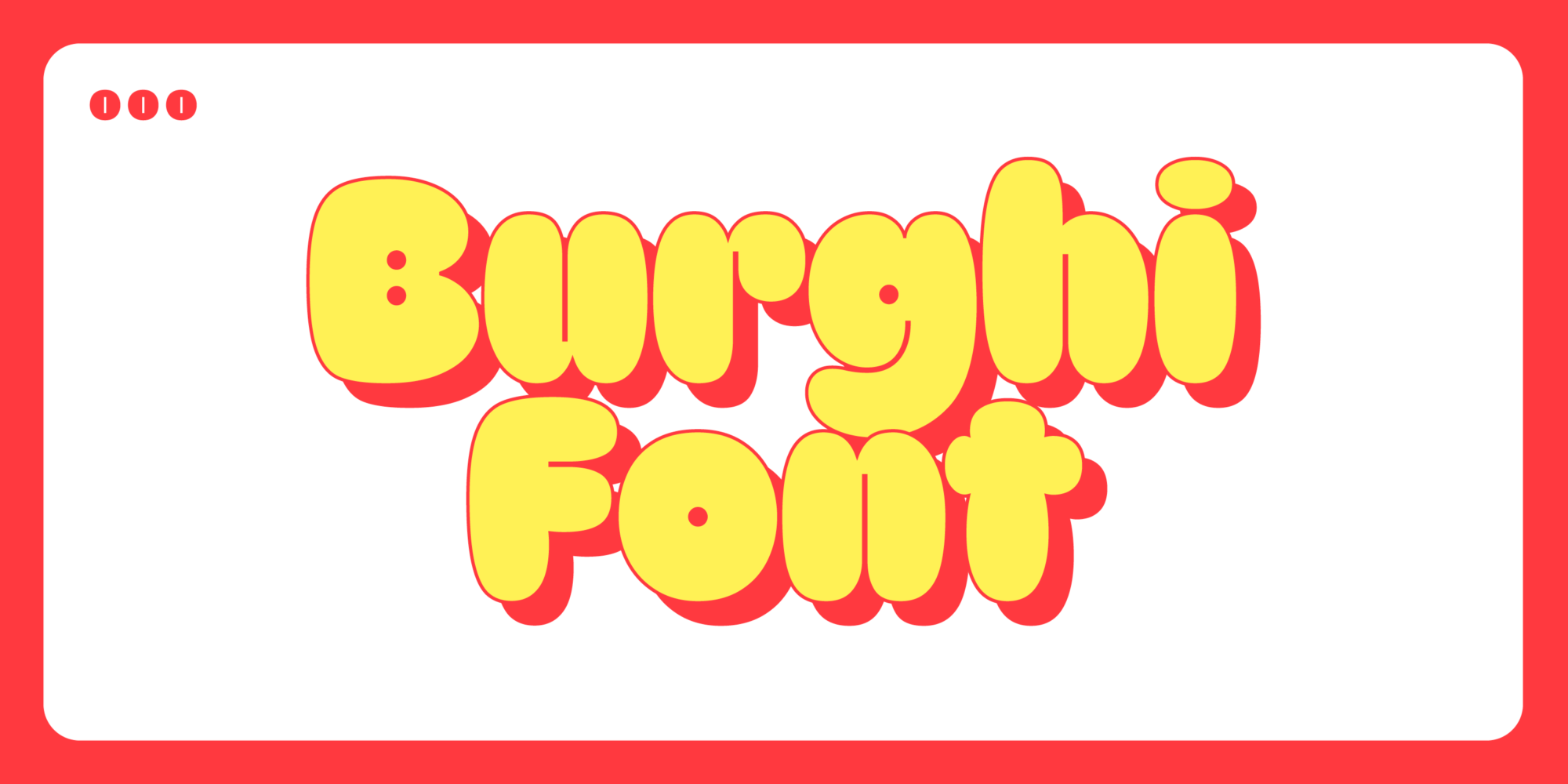

Quel lettering gonfio e rotondo, che ricorda vagamente il Marianna di Joseph Churchward, ha ora ispirato a due giovani designer milanesi il progetto di un carattere che richiama il marchio della catena di fast-food fin nel nome: si chiama Burghi, è distribuito dalla fonderia tipografica CAST ed è firmato da Alex Bossi e Fabrizio Falcone, i quali — raccontano — hanno fatto ricerca non solo sul logotipo di Burghy ma anche sulla cultura paninara più in generale, che diede vita, oltre alla succitata rivista Il Paninaro, anche ad altre testate a fumetti.

«Partendo da questi stimoli visivi abbiamo sviluppato una famiglia tipografica con un forte rimando a quel mondo ma con uno sguardo al contemporaneo» spiegano Falcone e Bossi. «Il carattere Burghi» continuano «è una variable font display che parte da un peso dalle controforme molto strette, utilizzabile per titolazioni e corpi grandi, fino ad arrivare al peso con delle controforme più pronunciate, funzionale per i corpi più piccoli. Il carattere presenta delle alternative nel disegno degli occhielli, occhielli dritti o tondi sia per le lettere che per i numeri. A integrazione del progetto sono state inserite nel glyphs set, oltre alle frecce e a diversi accenti, 3 emoji del mondo “fast food”, hamburger, patatine e bibita».

Da figlio degli anni ’80, per me è ovviamente un salto nell’infanzia, ma non c’è solo nostalgia in Burghi: lo vedo perfettamente inserito tra le tendenze contemporanee del type design, dove le cosiddette “fat font” stanno vivendo un periodo d’oro.

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

I versi sono quelli della canzone Paninaro dei Pet Shop Boys, uscita come singolo nel solo mercato italiano nel 1986 e ispirata a nostri paninari

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)

(courtesy: Alex Bossi e Fabrizio Falcone)