Lo scorso giugno sono usciti i nomi di vincitrici e vincitori della 40ª edizione del Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano (e tra i più importanti anche a livello internazionale) per chi lavora nel campo dell’editoria per l’infanzia e per ragazze e ragazzi. Oltre ad autrici e autori, illustratrici e illustratori, case editrici e singole opere, il premio — nato nel 1982 con l’omonima rivista — viene assegnato pure alle protagoniste e ai protagonisti della cultura per l’infanzia. Quest’anno tale onore l’hanno avuto un autore, Mauro Bellei (di lui ha scritto più volte la nostra Zazie), e un museo, il PInAC di Rezzato, in provincia di Brescia.

Nato negli anni ’50, il PInAC — acronimo che sta per Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi — omaggia nel nome il suo fondatore. Poeta e pedagogo, scomparso nel 1995, Aldo Cibaldi diede vita al progetto mentre era direttore del plesso scolastico di Rezzato, ed ebbe l’idea di raccogliere e conservare i disegni di bambine e bambini. Nel 1969 quella prima collezione andò a costituire il nucleo del museo, che oggi custodisce, studia e valorizza il frutto dell’espressività infantile, con un enorme archivio di oltre 8300 disegni di bambine e bambini di ben 87 paesi di tutto il mondo.

Come spiega Massimiliano Vitali, coordinatore e responsabile dei servizi educativi del PInAC, «è una collezione viva, che continua a crescere. Raccogliamo infatti ogni anno nuove opere, che raccontano dei sogni, dei desideri, delle speranze, delle paure e dei pensieri dei bambini di tutte le età e di tutte le culture».

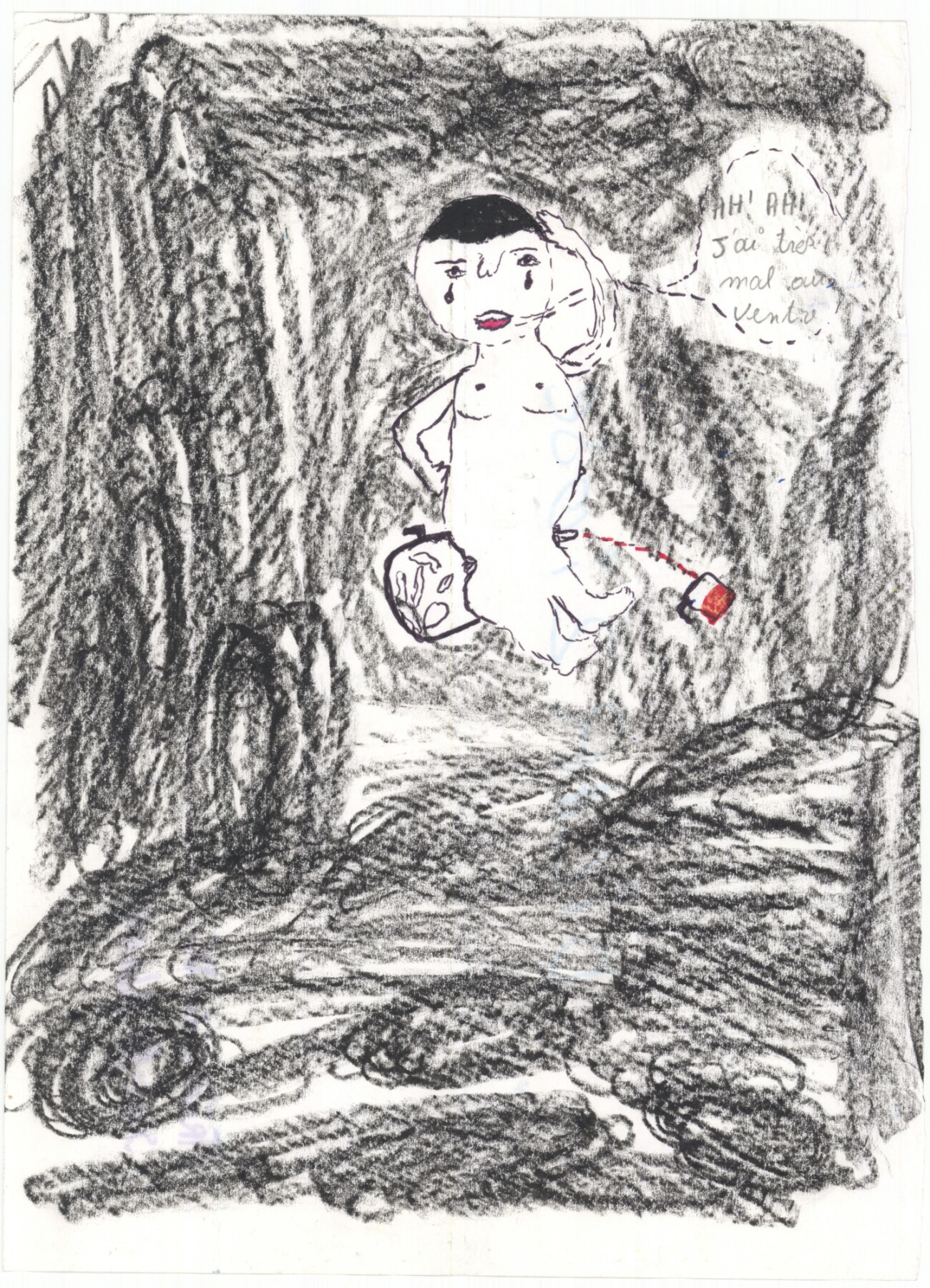

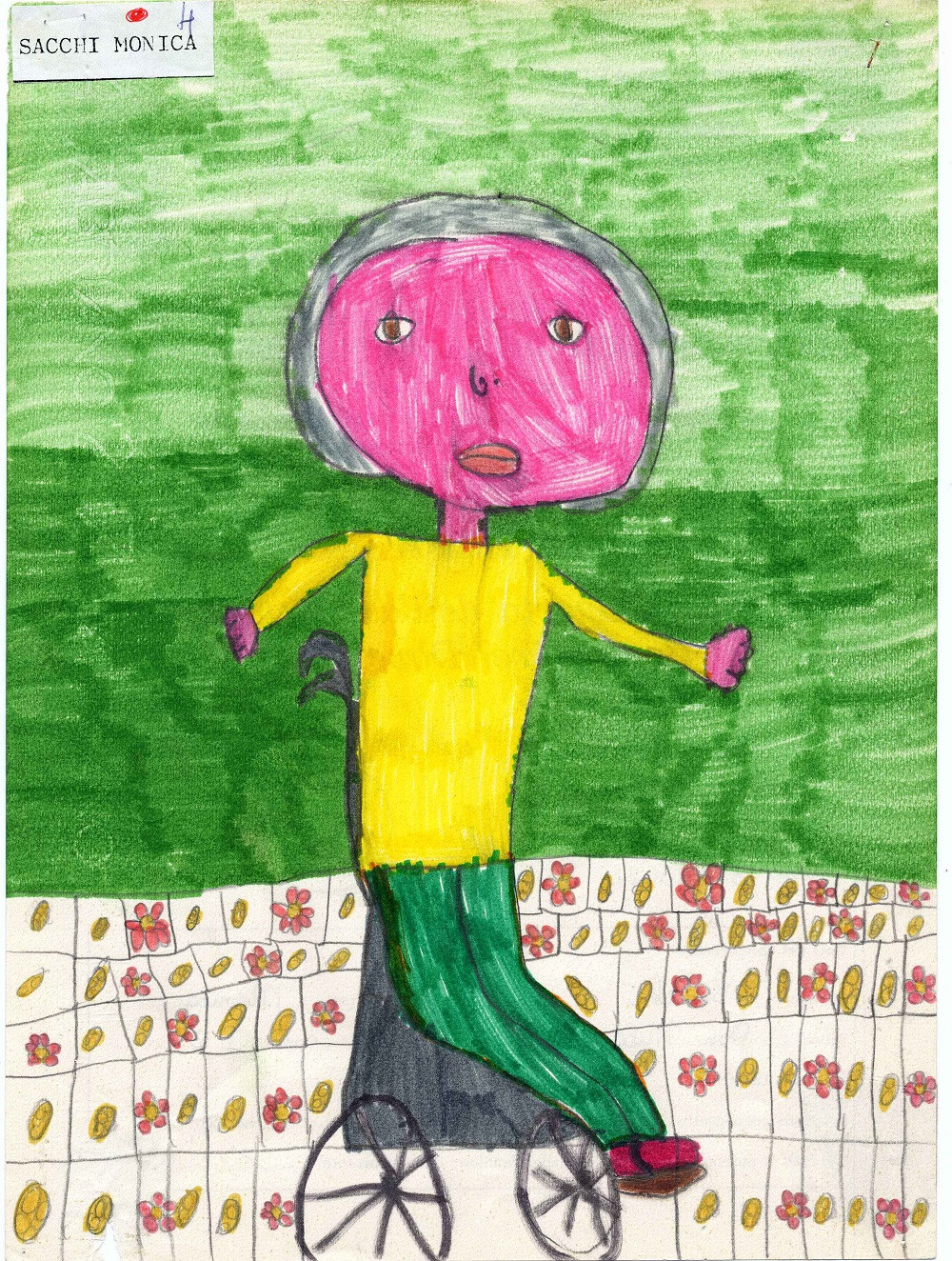

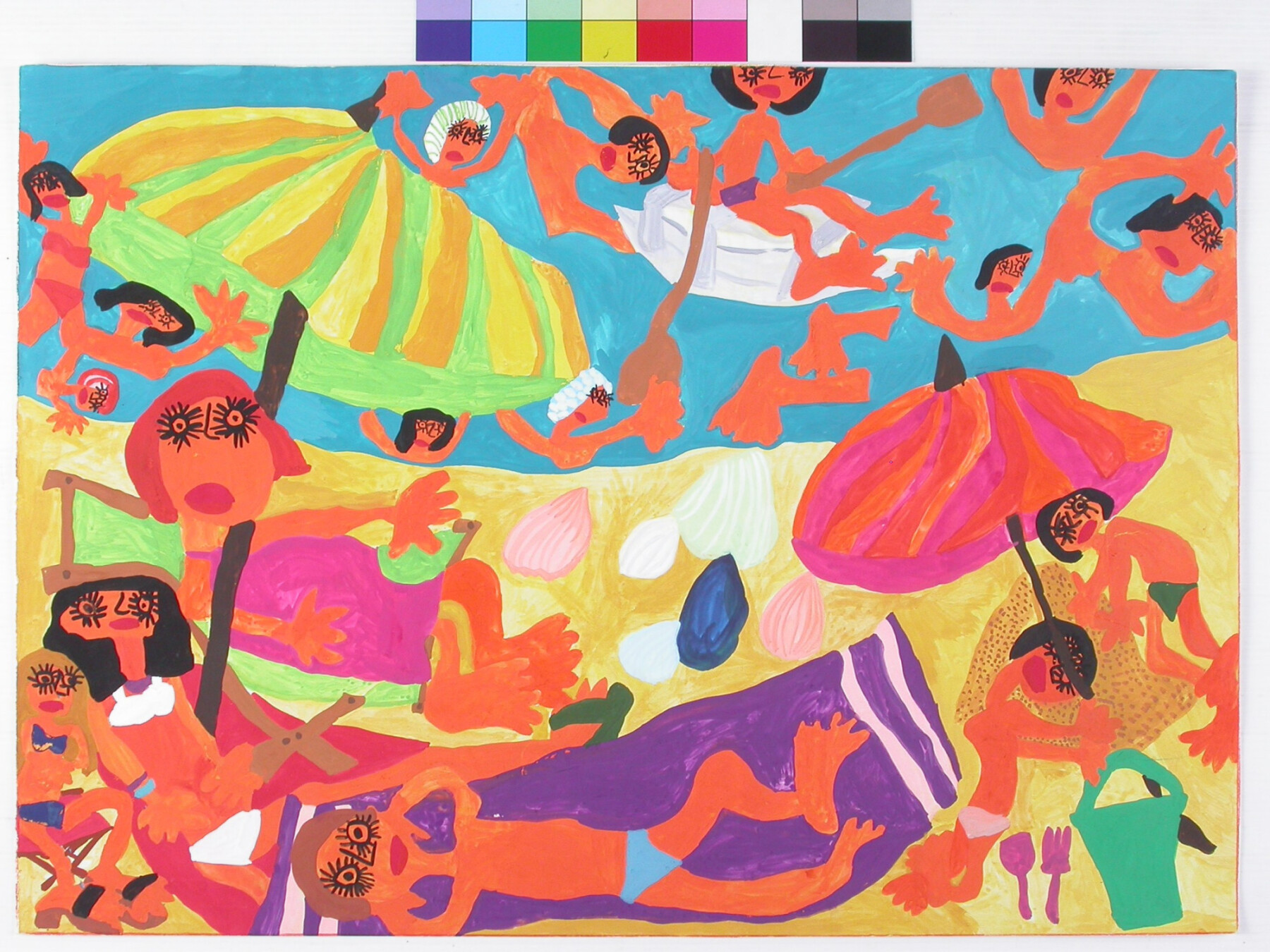

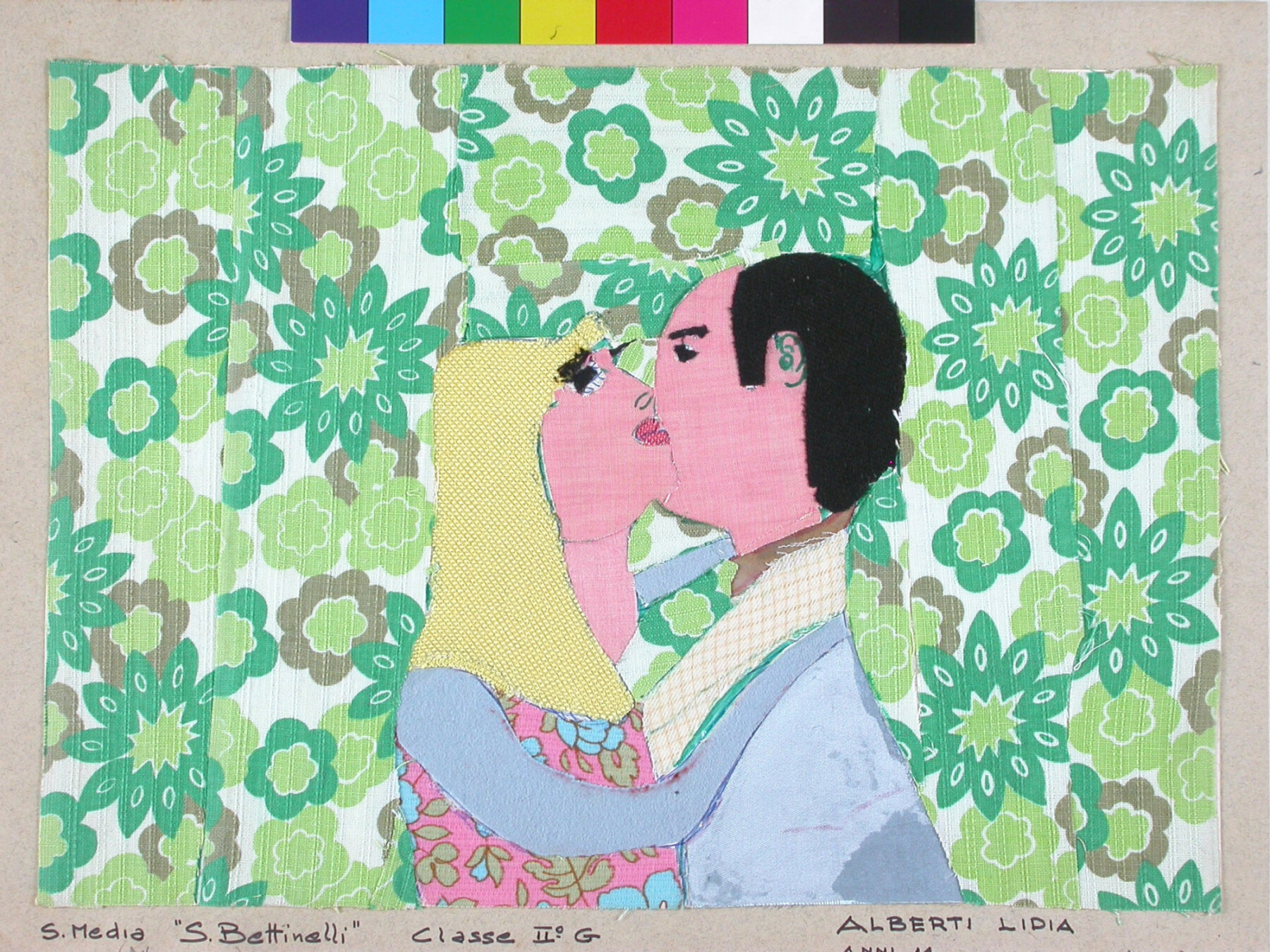

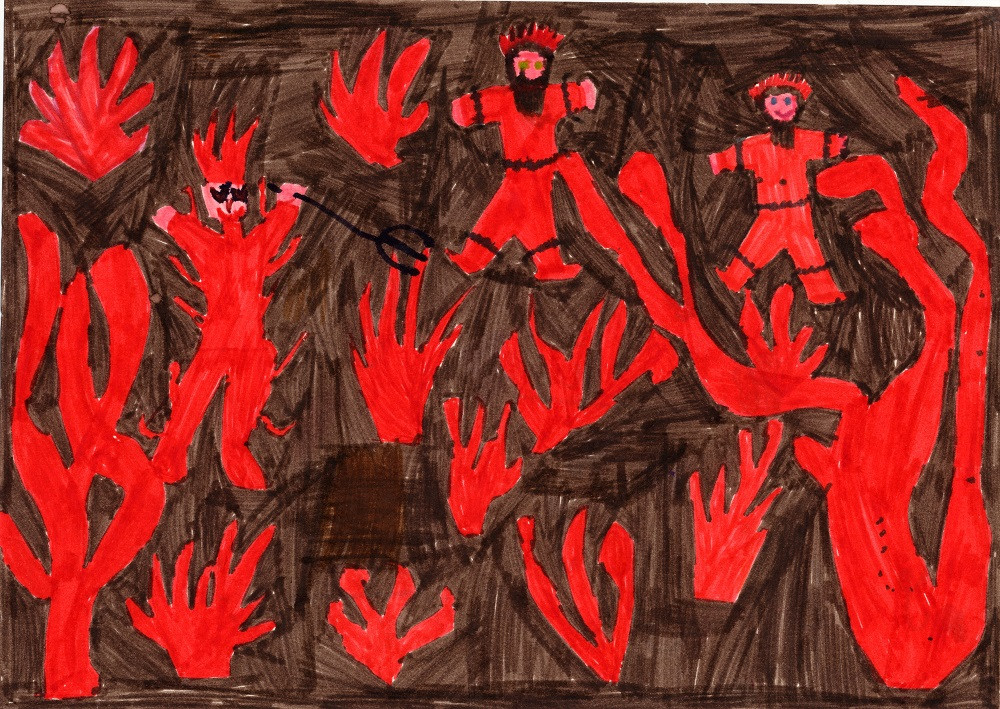

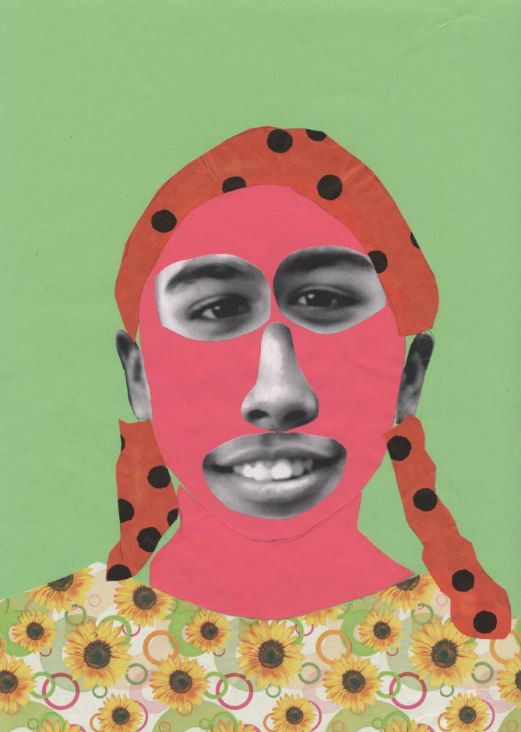

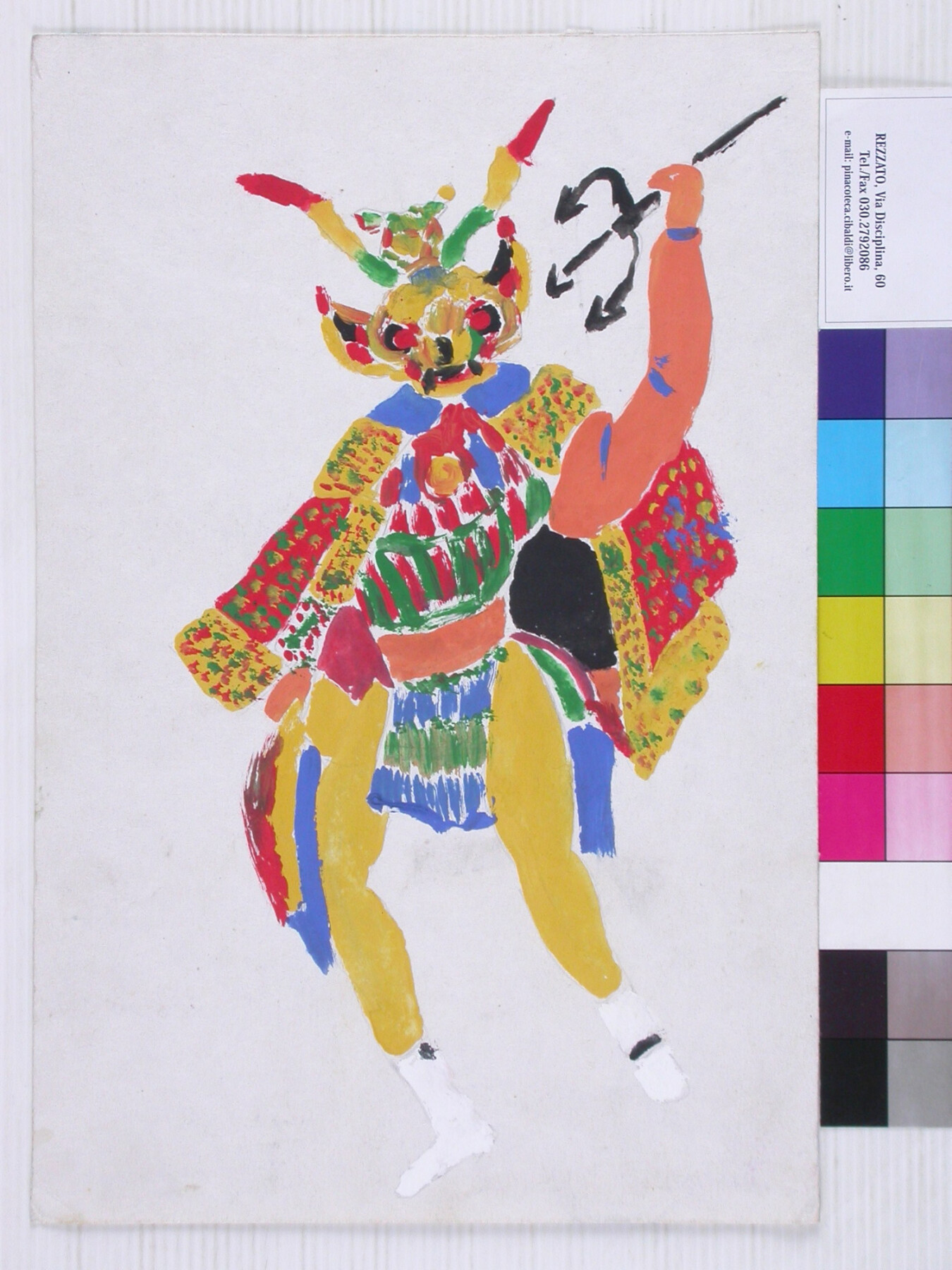

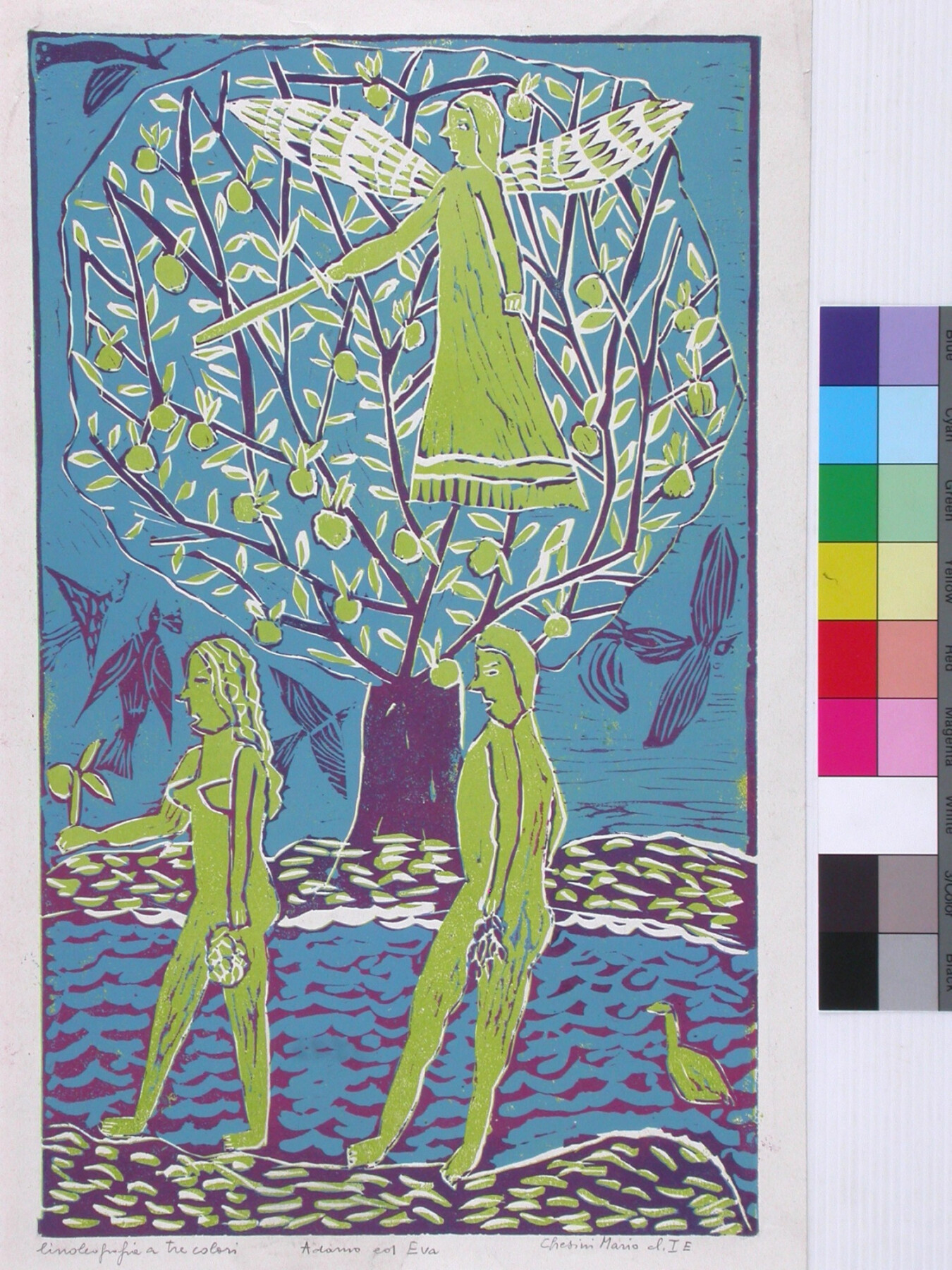

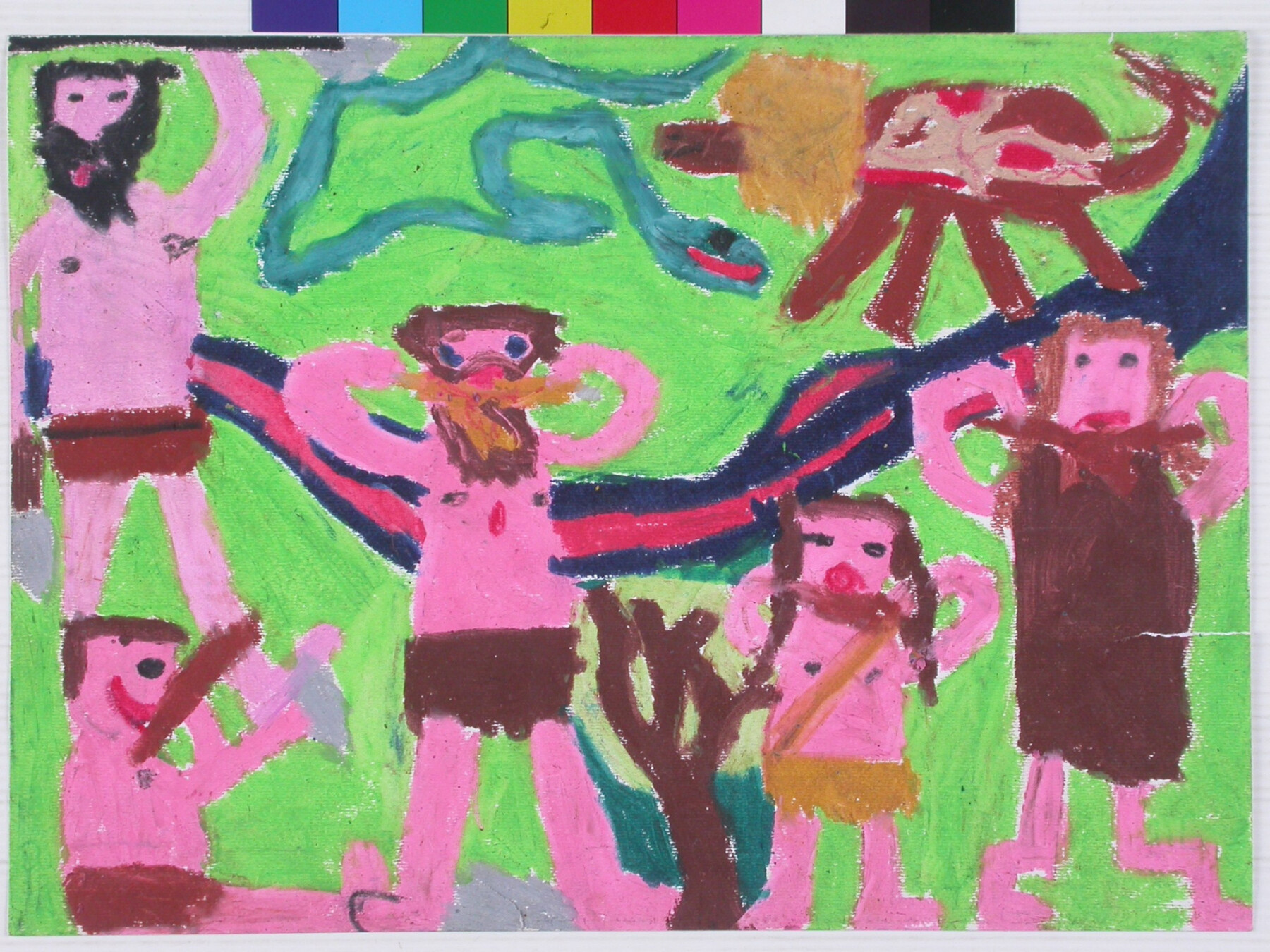

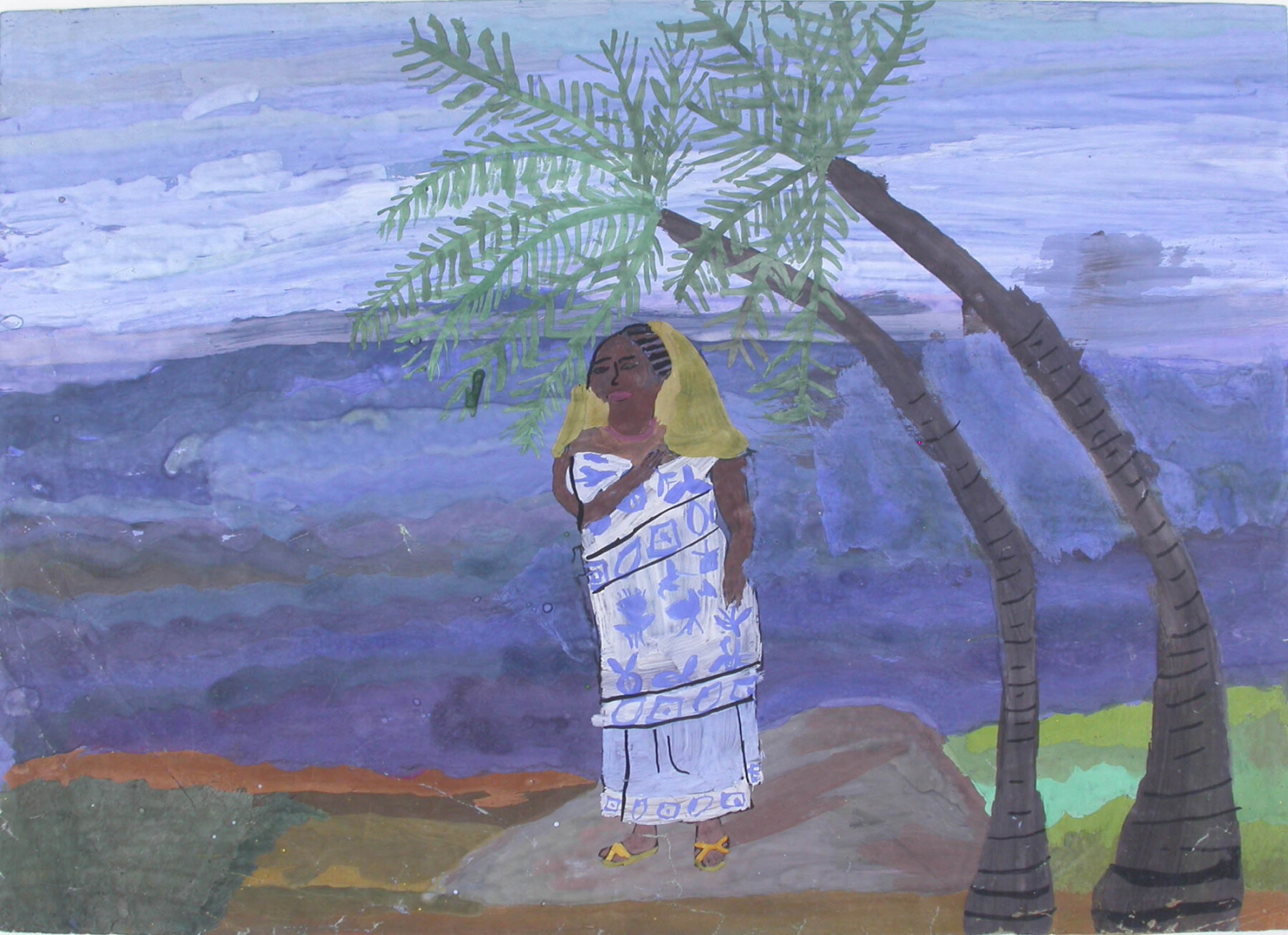

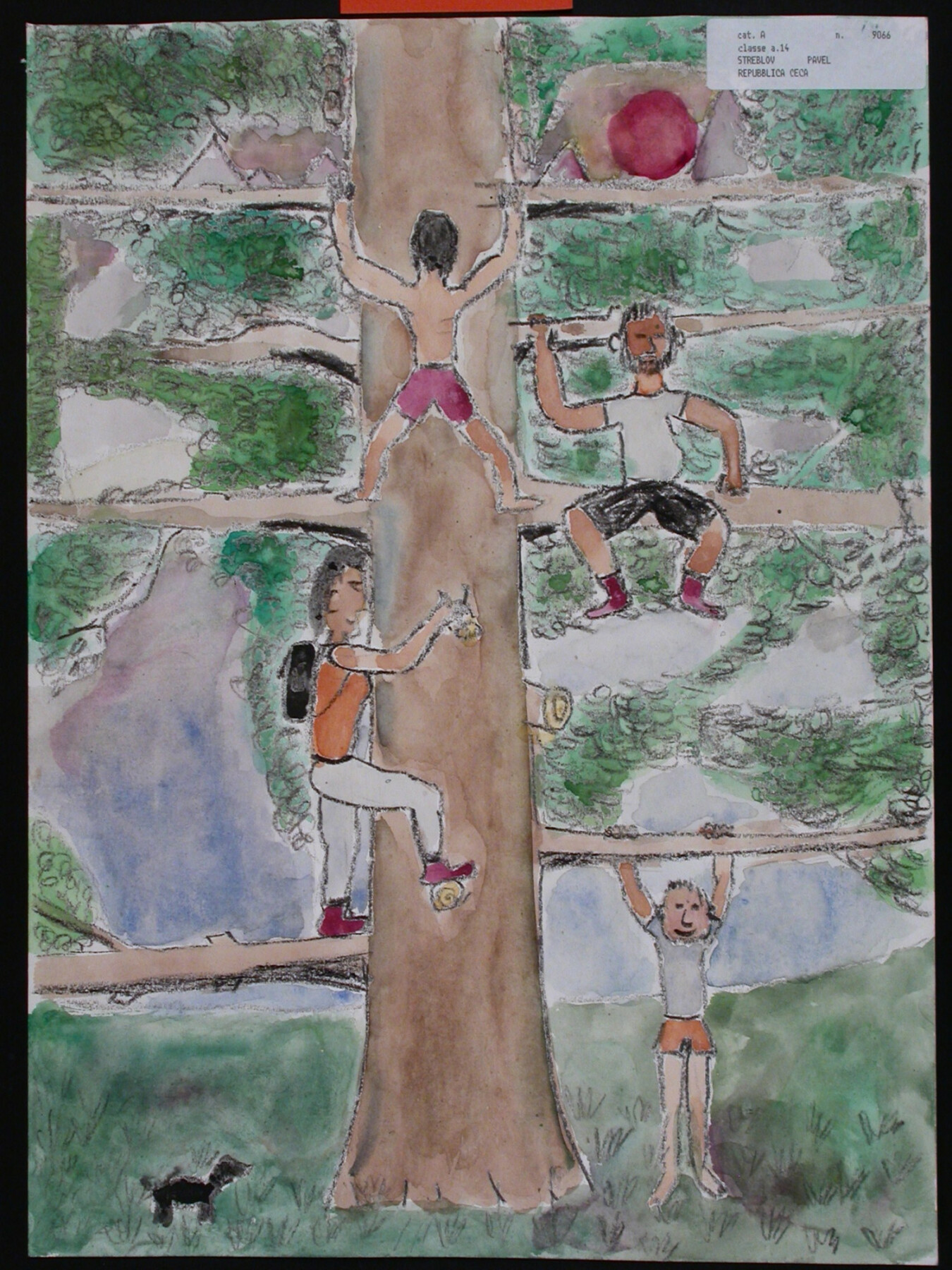

Sogni, desideri, speranze e paure che hanno spesso al centro dei corpi: corpi propri e corpi altrui, corpi fermi o in movimento, corpi soli o in relazione ad altri corpi, corpi reali o di fantasia, corpi che giocano, che corrono, che mangiano, allattano, si mostrano o si nascondono. Che amano, e che talvolta soffrono.

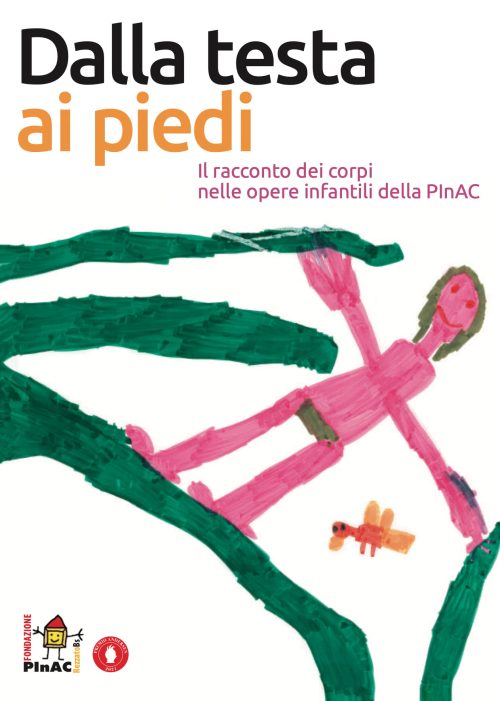

Proprio al corpo, e alla sua rappresentazione nei disegni di bambine, bambini, ragazzine e ragazzini, è dedicata la mostra Dalla testa ai piedi, che è stata inaugurata lo scorso novembre in occasione della consegna del Premio Andersen e rimarrà allestita fino a luglio 2022.

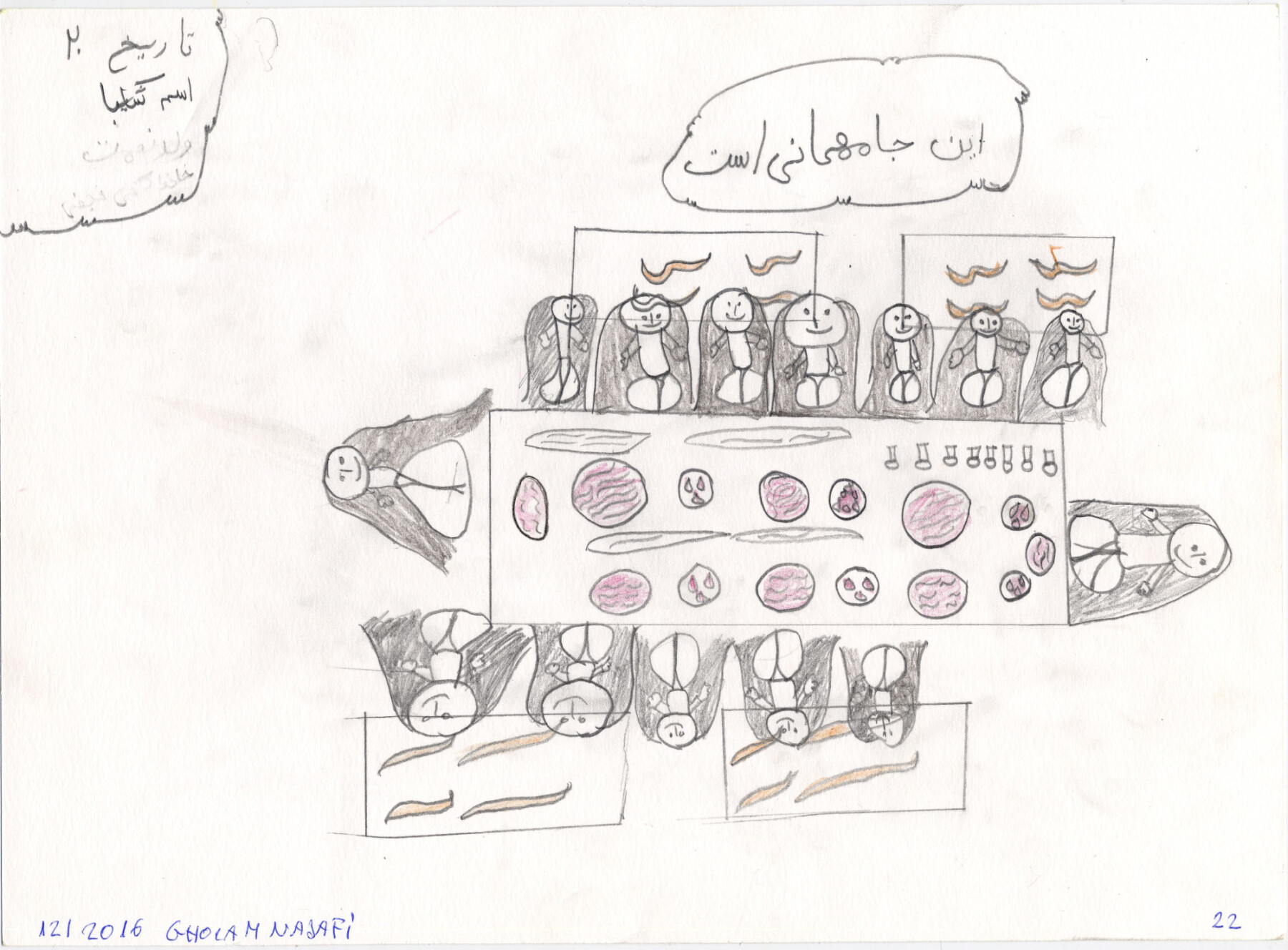

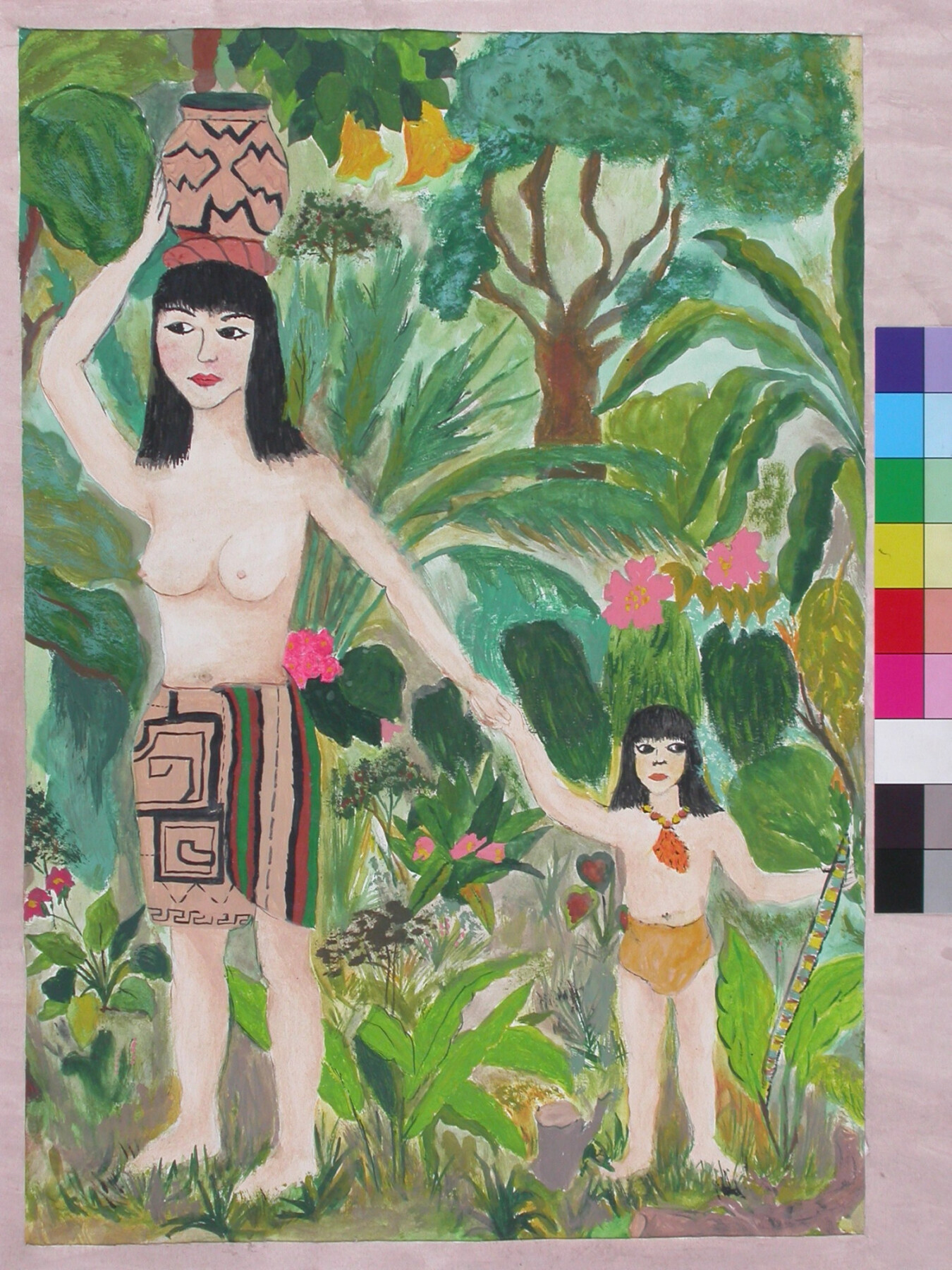

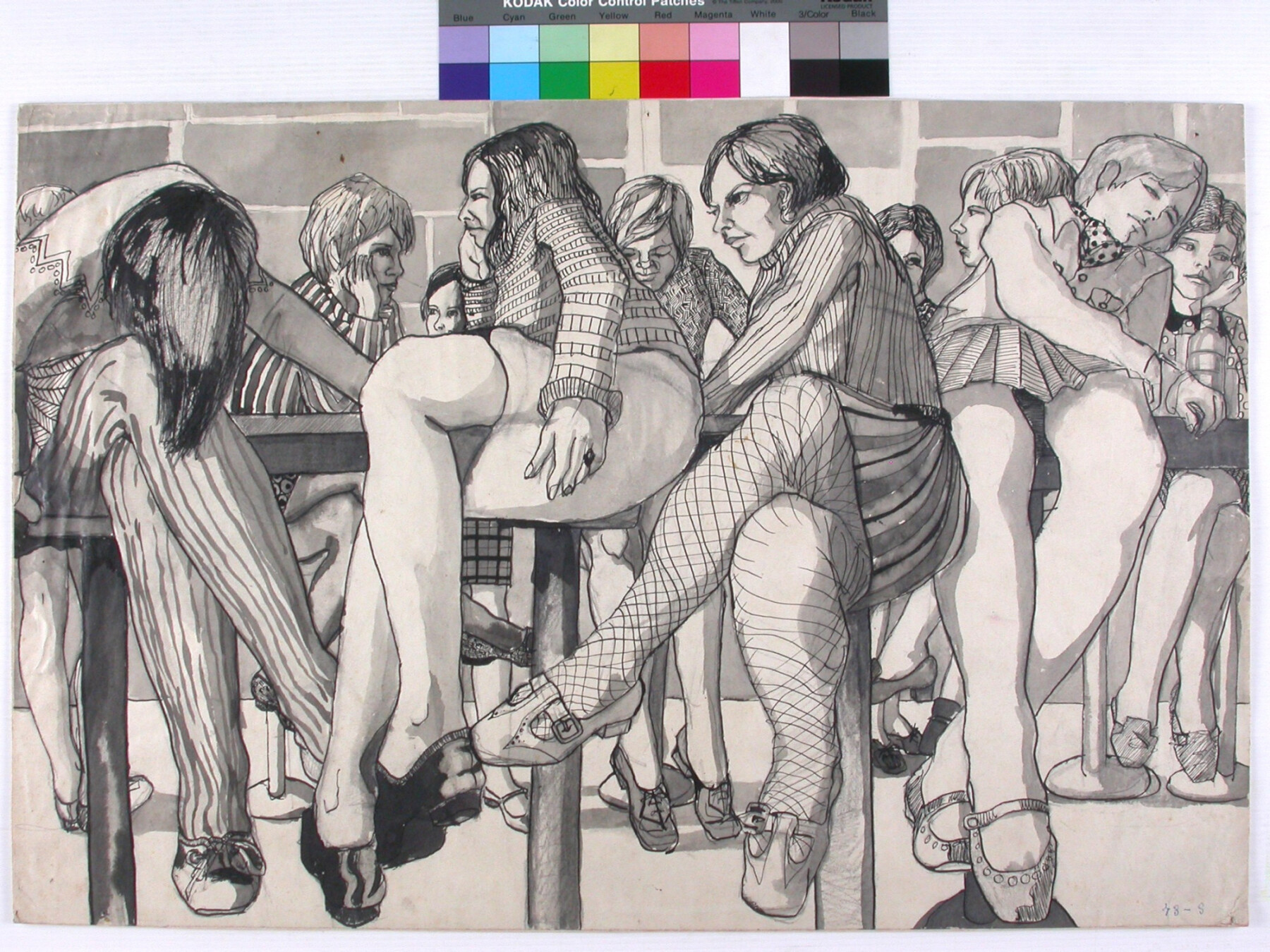

L’esposizione è costituita da 51 opere, che vanno dagli anni ’60 a oggi, e sono state realizzate da autrici e autori tra i 3 e i 15 anni, provenienti dall’Italia, dal Brasile, da Hong Kong, dall’Afghanistan, dal Burkina Faso, dal Kenya, dal Perù, dall’Iran, dal Giappone, dalla Giordania, dall’Australia, dalla Repubblica Ceca, dalla Romania, dalla Svezia, dalla Francia, dall’Austria e dalla Spagna.

«I bambini che disegnano, senza aver letto Jean-Luc Nancy1» recita il testo che accompagna la mostra, «sembrano affermare che il corpo è l’unica forma e l’unica sostanza del nostro esistere. Se poi ci fermiamo a riflettere, noi adulti potremmo accorgerci che spesso dimentichiamo di essere un corpo mentre pretendiamo di averlo. Eppure tutte e tutti, ripensando alle nostre infanzie, ricordiamo bene quanto l’esperienza del corpo sia potente e totalizzante: essere solo bocca che assaggia o si deforma, occhi spalancati, gambe che corrono, essere fronte che gocciola, corpo che striscia e che danza… Chi poi da grande ha avuto anche occasione di leggere o ascoltare Nancy, gli avrà sentito dire che non c’è corpo al di fuori della sua presenza sensibile e spaziale: “i corpi sono sempre sul punto di partire, nell’imminenza di un movimento, di una caduta, di un allontanamento, di una dislocazione”. Dunque, questo essere corpi nello spazio e in azione è il primo grande tema che i disegni in mostra presentano: il movimento fine a se stesso (che bellezza!), ma anche forme espressive più codificate come il gioco, la danza, lo sport, restituendo quindi anche le modalità attraverso le quali le potenzialità infinite dei movimenti corporei vengono sottoposte a limitazioni e regole, come per esempio nella disciplina sportiva che è anche capacità di controllare il proprio corpo».

Dunque i corpi, nei disegni in mostra, sono. Ma rappresentano anche le differenze e le possibilità — «un’infinita varietà di tinte e sfumature, di tratti, di corporature e di stature, forze e abilità», per citare ancora il testo —, oltre che la dimensione sociale: corpi in mezzo ad altri corpi, in famiglia, in vacanza, a scuola, in autobus, al circo.

In alcuni casi non manca la sofferenza, sia direttamente rappresentata che solo percepita, tra le righe, nei segni, o come pensiero che s’affaccia nella mente di chi guarda, e ad esempio non può non chiedersi che ne sarà stato della piccola Mohammadi Shikeba, di Kabul, Afghanistan, che nel 2016, a nove anni, disegnò una grande cena con tanti ospiti.

L’esposizione — che come già detto si potrà visitare fino al prossimo luglio — fa parte del più ampio progetto Guarda con me del PInAC e sarà anche accompagnata da un catalogo, che raccoglierà testi di professioniste, professionisti, ricercatrici e ricercatori nel campo delle scienze umane, dell’arte e dell’educazione, ispirati ai disegni in mostra.