Era il 2015 quando il giovane designer Olivier Bertrand, all’epoca studente della École européenne supérieure d’art de Bretagne, a Rennes, decise di lavorare a un progetto di laurea focalizzato sulla tipografia e su possibili modelli economici alternativi per l’industria editoriale.

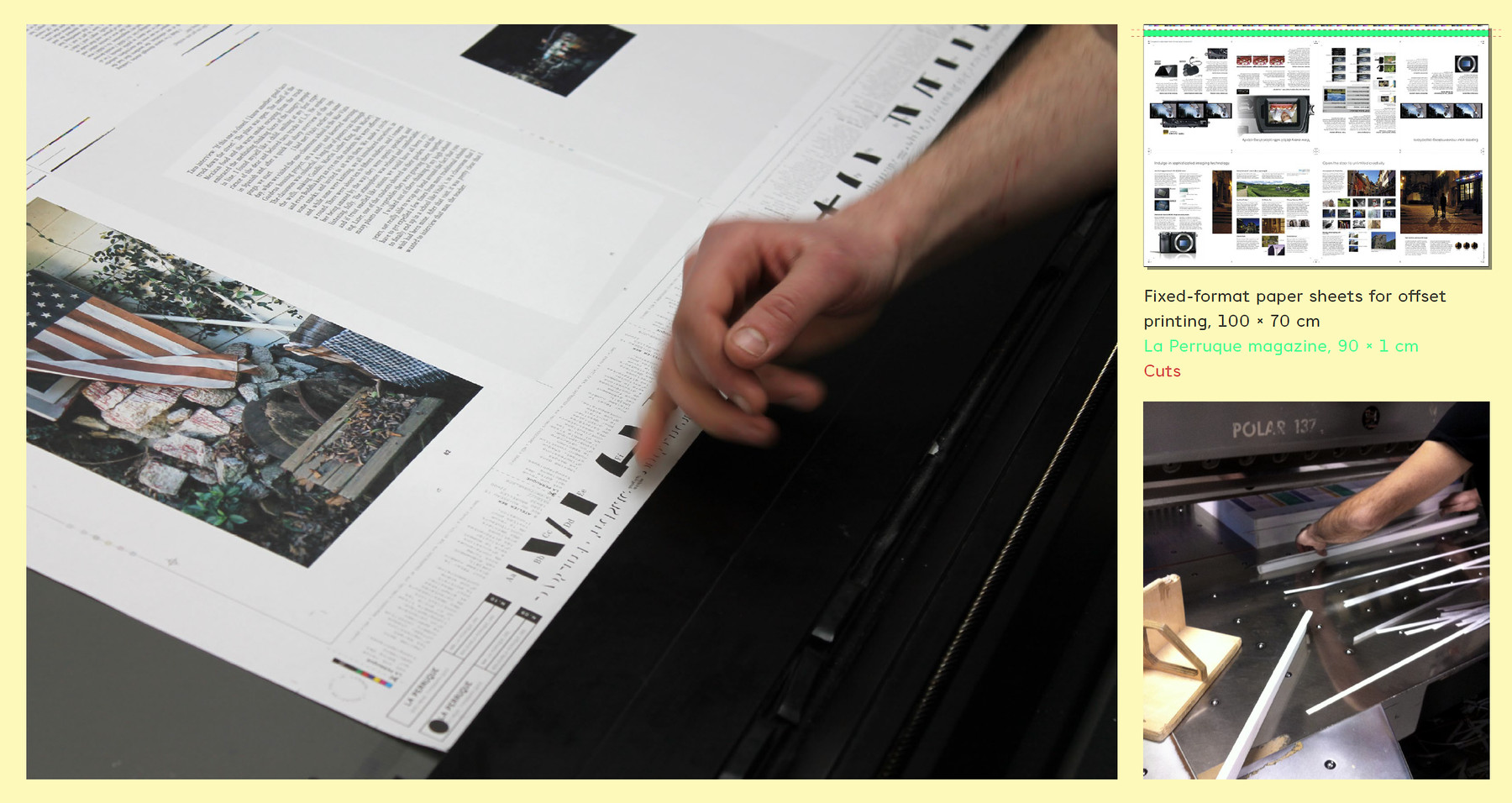

Stringendo un tacito accordo con una tipografia locale, Bertrand pensò di utilizzare — a costo zero — un sottile spazio bianco che, nei tradizionali processi di stampa, è materialmente presente ma virtualmente inesistente, considerato come uno scarto sia da chi progetta che da chi stampa, e invisibile al grande pubblico: quello che sta al di fuori dei margini, e viene tagliato via.

Nel mondo della stampa offset esistono alcuni formati standard. Uno di essi è il B1 (70×100 cm), dal quale si ricavano poi i multipli e sottomultipli che, tagliati, diventano le pagine dei libri, dei giornali e delle riviste.

L’idea di Bertrand era di far vivere una pubblicazione proprio all’interno di uno di quei margini che finiscono tra i rifiuti. Chiamò il progetto Pay for the Printer, in omaggio all’omonimo racconto (in italiano tradotto con Diffidate delle imitazioni) scritto negli anni ’50 dal grande e profetico autore Philip K. Dick.

La storia narra di un mondo in rovina dopo una guerra atomica, dove pochi sopravvissuti, organizzati in piccole società, riescono a tirare avanti grazie a degli alieni, i Biltong, che hanno il potere di replicare oggetti, macchine e cibo. Col tempo gli umani perdono ogni capacità di costruire e aggiustare ma — quando gli alieni cominciano ad ammalarsi, indebolirsi e invecchiare, e le loro creazioni diventano sempre più imperfette e alla fine inutilizzabili — sono costretti a imparare di nuovo da zero.

Il racconto è stato letto come un’aspra critica di Dick nei confronti del capitalismo, del consumismo di massa e dell’alienazione dei lavoratori. Temi molto cari a Bertrand, e che hanno dato il nome anche all’evoluzione del suo progetto. Dopo la laurea, infatti, il designer ha pensato di portare avanti l’idea scegliendo, come nome definitivo, La Perruque.

Il termine, che letteralmente significa “la parrucca”, in realtà indica una pratica di riappropriazione, da parte dei lavoratori, del proprio tempo e della propria umanità:

«Nel lavoro en perruque, l’operaio produce, ma si tratta di una produzione molto particolare: anche se avviene sul posto di lavoro, con gli strumenti di lavoro e durante il tempo di lavoro, gli oggetti prodotti sono del tutto indipendenti dagli obiettivi produttivi del padrone. Così, c’è chi in una fabbrica di automobili si mette a produrre sottovasi e piedistalli, o chi in un cantiere navale forgia giocattoli e utensili, tutto ovviamente a spese del padrone il più delle volte ignaro. Originariamente, l’espressione lavoro en perruque si riferiva probabilmente al camuffamento della natura del lavoro, che aveva tutte le sembianze di un normale e regolare lavoro di fabbrica senza tuttavia esserlo».

Dal blog reo tempo (consiglio di leggere tutto l’articolo perché molto interessante)

Come in fabbrica l’operaio usa tempo e strumenti per creare qualcosa di suo in barba al padrone, allo stesso modo, in una tipografia, il cliente che commissiona un lavoro è assolutamente ignaro del fatto che — con la complicità del tipografo — sui margini inutilizzati dei fogli sopra i quali vengono stampati volantini o cataloghi o chissà cos’altro, potrebbe nascondersi qualcos’altro, ad esempio una rivista di tipografia.

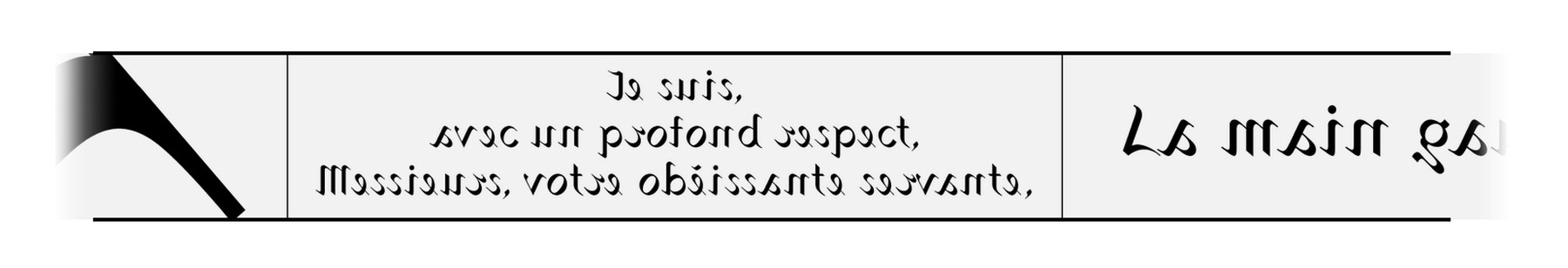

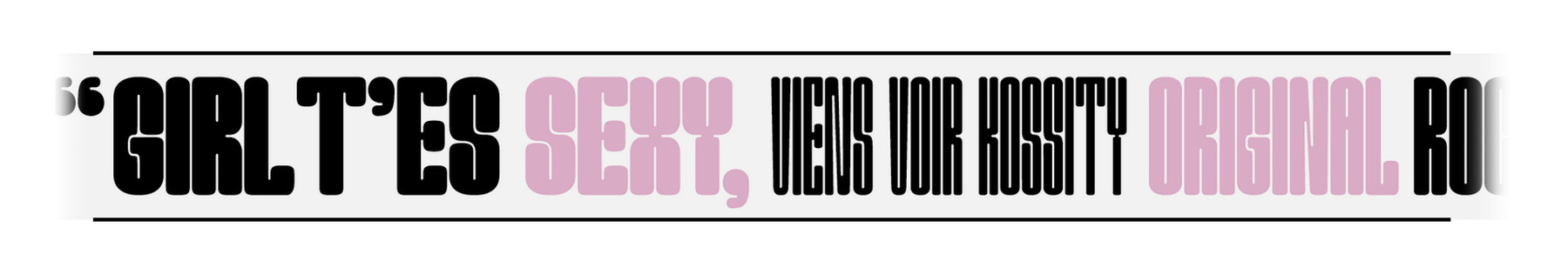

Da allora Olivier Bertrand ha offerto il suo “spazio bianco” — conquistato “hackerando” il normale processo di stampa commerciale — a designer tipografici, fonderie digitali ed editori, dando loro modo di pubblicare su strisce di carta da 1×90 cm gli specimen dei caratteri progettati .

Per ciascun numero de La Perruque il tipo di carta, il colore degli inchiostri e la tiratura cambiano di volta in volta, essendo essi dipendenti dal lavoro principale del quale abitano i margini. Per questo motivo, alcuni numeri sono ormai andati esauriti, ma sul sito si possono acquistare dei “pacchetti” contenenti quelli rimasti, presentati arrotolati attorno a un pezzetto di legno.

Anche se la prima cosa che salta all’occhio, di questo magazine sui generis, è ovviamente il formato, tutti i progetti finora ospitati non sono meno interessanti. Tra gli ultimi, infatti, spiccano: La Gauchère, che gioca sul ridare dignità sia alla scrittura mancina che al termine francese gauche, che significa “sinistra” ma anche “maldestro”, “grezzo”, “poco sensibile” (non che in italiano vada meglio: tiro mancino, sinistro, sinistrato…); un frammento dall’Internazionale Situazionista; il font femminista Good Girl; il carattere variabile Fit; un Helvetica soggetto alla forza di gravità.

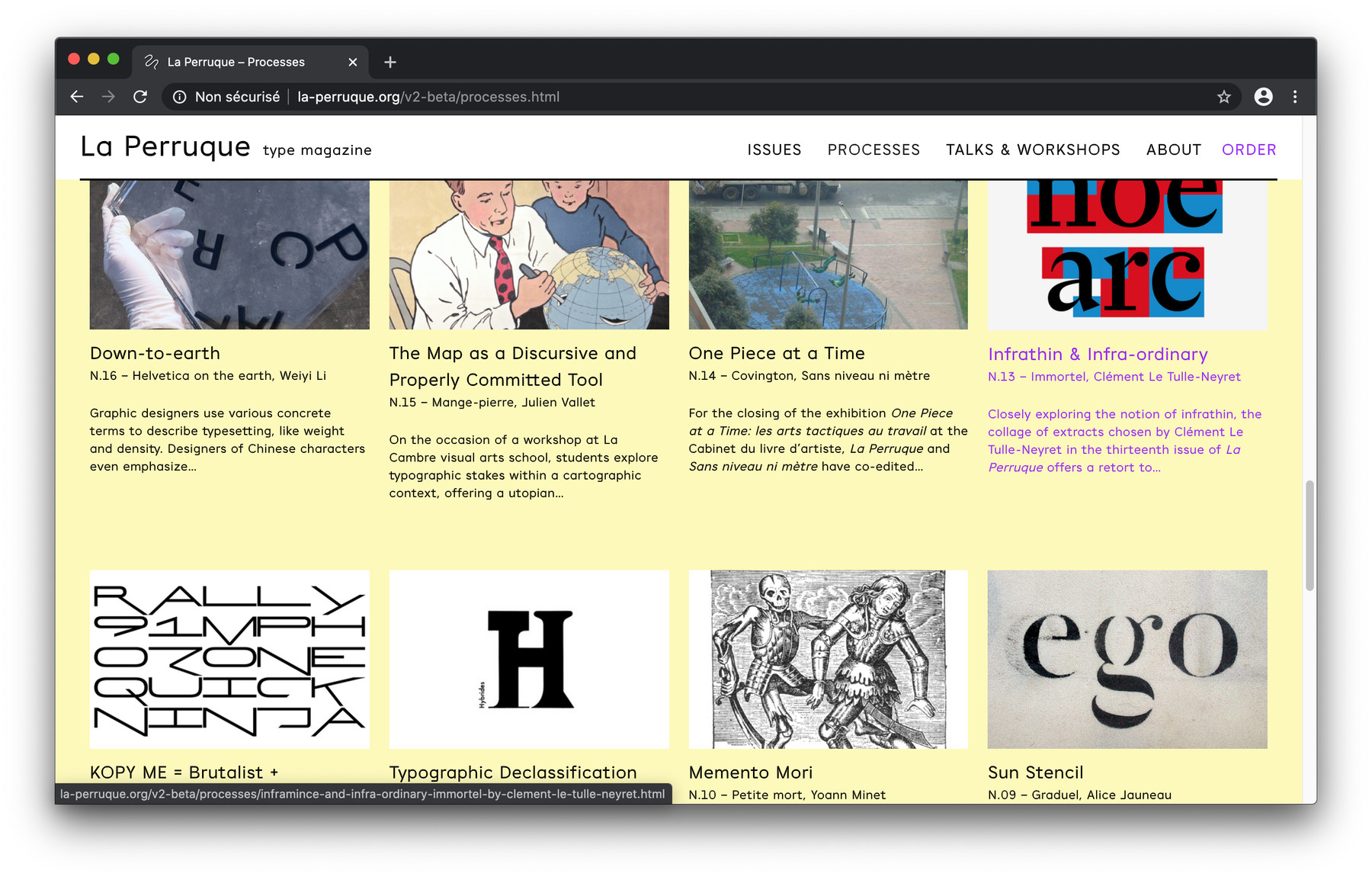

Per ciascuno di essi, sul sito de La Perruque vengono mostrati e raccontati i processi, teorici e pratici, che vi sono dietro.

Per Bertrand, tuttavia, il magazine non è un punto di arrivo, ma solo una delle tante attività parallele che porta avanti nella sua incessante ricerca di nuovi modelli economici e produttivi relativi alla stampa e all’editoria.

Di base a Bruxelles, il designer ha anche pubblicato un saggio critico sull’economia delle pratiche editoriali contemporanee (Froncer les sourcils, in vendita qui ma disponibile anche gratuitamente in pdf); fondato una casa editrice, surfaces utiles, specializzata in pubblicazioni in formati non standard realizzate utilizzando gli scarti di produzione; e lanciato un servizio di stampa ecosostenibile, good surface, che, come La Perruque, si basa sul principio di sfruttare le superfici di stampa non utilizzate, nell’ottica di non sprecare nulla e offrire alle tipografie un modo per guadagnare qualcosa in più.