Ci sono pochissime situazioni in cui il perdono è negato, tutto dipende da chi il torto lo ha subito, dalla sua gravità o dalla sua irrimediabile ineluttabilità.

Per i nostri crimini tutti paghiamo un prezzo, grande o piccolo che sia tutti scontiamo le nostre colpe, non necessariamente parliamo di crimini indicibili, spesso le peggiori mancanze sono quelle involontarie, fatte per caso, per noncuranza. Senza neanche rendercene conto a volte diamo un dolore a chi ci sta accanto, non accorgendoci quasi che tutto ciò di cui facciamo parte è legato da un filo stretto e sottile, fragile come le nostre stesse vite.

La connessione che ci lega gli uni agli altri a volte è così imponderabile da non essere reale fino a che non si manifesta con fatto certo, un accadimento che crea in chi osserva e sperimenta l’errore dell’altro una presa di coscienza a volte dolorosa, a volte solamente di abbandono, a volte di risentimento o rabbia, quasi mai di indifferenza.

Non tutto quello che è fatto può essere reso, non è quasi mai giusto. Il taglione appartiene a un’epoca oscura, che oggi forse si sta riaffacciando come misura e bilancia della legge dell’uomo. La condanna, quella inflitta per legge, rinchiude i corpi in stati di ibernazione fisica, le quattro mura a contenimento dell’errore, la luce solare schermata da sbarre, regolamenti carcerari come nuovi confini del personale.

Se forse è giusto confinare e dividere chi ha violato le leggi dell’uomo, quali e come non mi metto a discutere, a parte per le efferatezze prodotte dalla psiche, la condanna maggiore se vogliamo è rivolta alla mente di chi è imprigionato.

Il corpo può subire il danno della solitudine, della privazione di affetto e cura, non a lungo, ma può resistere veramente contro ogni previsione, la mente seppure strettamente legata al suo trasporto fisico, isolata e privata di tutto da sola non regge. Si affievolisce come una pianta senza sole, come una farfalla a cui crudelmente sono state strappate le ali, senza nessun nutrimento la punizione per l’errore diventa tortura. L’abbandono di chi ha sbagliato diventa crimine nelle mani di chi si deve fare carico per legge, responsabilità, carica o istituzione di chi nel non saper scegliere, volontariamente o meno, ha infranto le comuni regole, i dettami di quello che a tutti gli effetti chiamiamo “viver civile” e “mutuo rispetto”.

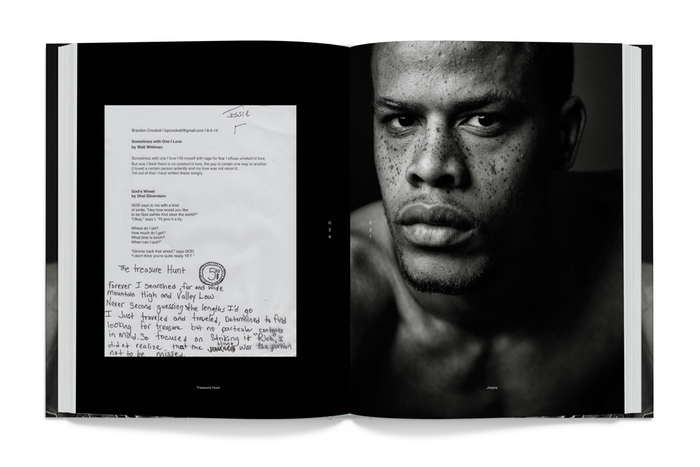

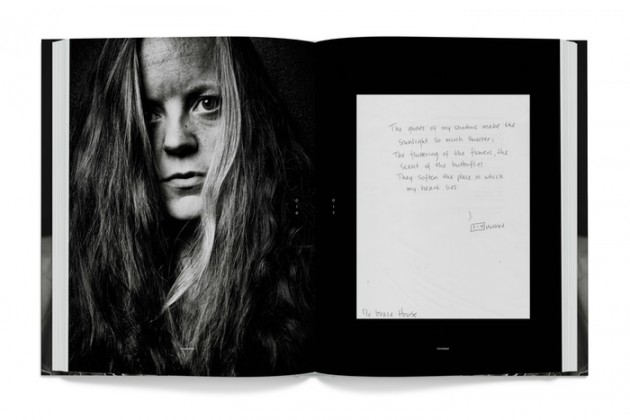

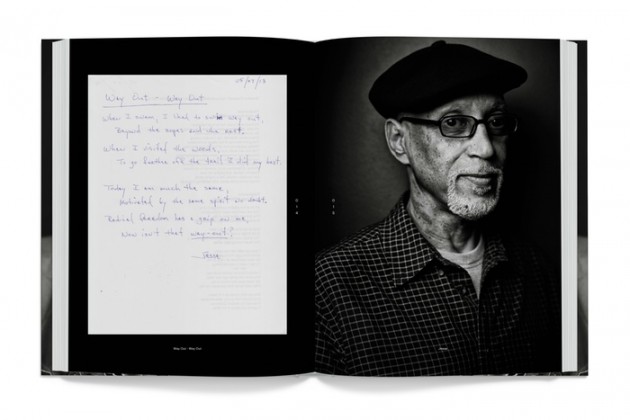

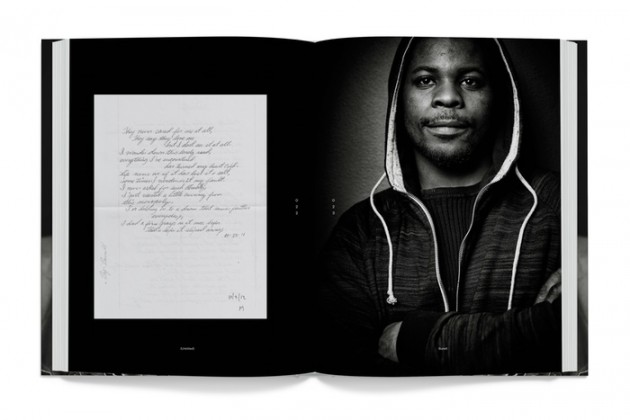

Ed è forse per questo motivo per cui il progetto Finding Freedom: Poetry and Portraits of Former Inmates mi ha colpito.

La poesia può forse diventare uno specchio per capire quali siano stati davvero gli errori commessi, una spunto di riflessione attraverso un mezzo profondo e impegnativo dell’uso della parola, una forma di riscatto gentile per la brutalità delle proprie mancanze, una forma nuova di intendere il tempo e la possibilità di creare avendo sfruttato o sfruttando le lunghe ore a disposizione di chi è stato rinchiuso o rilasciato in società dopo un periodo più o meno lungo di detenzione.

Accompagnare i ritratti fotografici degli autori delle poesie alla loro immagine non è forse il modo migliore inoltre per vedere con i nostri occhi che chi ha sbagliato ci somiglia così tanto? Che chiunque sia stato “chiuso” in qual si voglia maniera ha diritto prima o poi di uscire?