Agli occhi di mia figlia, neo-quindicenne, sono un boomer. Non lo dice chiaramente, ma lo lascia intendere. Maschio, bianco, sposato, con un mutuo, un tetto sopra la testa, un profilo su Facebook e l’inarrestabile tendenza a criticare, in effetti — se non strettamente a livello anagrafico — corrispondo al ritratto.

Me ne sono fatto una ragione. Percepire me stesso attraverso il suo sguardo, provando, per quanto possibile, a distogliermi dal mio — cristallizzatosi, negli anni, sulla figura del “ribelle” che provavo a incarnare da ragazzo, adattandola poi alle varie stagioni della vita, ma nella continua convinzione e illusione di essere io a dar battaglia ai boomer —, è stato un duro ma necessario bagno di realtà.

La diagnosi formulata dal suo atteggiamento nei miei confronti è chiara: ho “scollinato”. Che me ne renda conto o meno, che decida di accettarlo oppure no, sono dall’altra parte. Per età, genere, modo di vivere, privilegi e posto nella società, sono più vicino ai vecchi bavosi che sputano sentenze sgrammaticate su Facebook e che vomitano violenza su (quello che un tempo si chiamava) Twitter; ai sedicenti liberal guerrafondai che a fatica riescono a dissimulare il loro senso di superiorità dalle colonne dei giornali; ai padri, agli zii, ai nonni, ai fratelli che esplodono di fumante odio malamente represso quando ascoltano o leggono termini-trigger come “patriarcato”, “genere”, “molestia”, “fluido”.

Sono, mio malgrado, più vicino a loro che a una quindicenne che sta cercando di costruire sé stessa e il proprio percorso nonostante i mille ostacoli che questi “vecchi di merda” di cui — ahimè — faccio parte hanno disseminato e dissemineranno sul suo cammino.

Uno di questi ostacoli è l’aver accettato e perpetuato, in mille modi differenti, anche e spesso inconsapevoli, ma non per questo meno colpevoli, la violenza di genere. E non solo quella visibile, che lascia i segni, che talvolta uccide. Bensì pure — e soprattutto — quella sottile, quotidiana, normalizzata, a casa come a scuola, al lavoro come tra “amici”. Una violenza che è tale, violenta, ma che la cultura (occhio al trigger, signori) patriarcale ci ha insegnato ad accettare e a mascherare sotto a un velo di accettabilità: «è solo un commento bonario», «è solo un apprezzamento», «è solo una battuta» (questo lo sottolineo perché, di nuovo ahimè, mi dichiaro colpevole, vostro onore), «è solo un consiglio da chi ne sa più di te», «è solo un messaggino stupido», «è solo un punto di vista paterno/fraterno», «è solo che ti voglio bene e ci tengo a te», finché poi un giorno trovi chi «è solo una palpata di culo», «è solo un schiaffo», «è solo che ho perso il controllo, ma ti voglio talmente bene e ci tengo così tanto a te che proprio non riesco a fermarmi» (ci tengo a precisare che con questo non voglio dire che l’escalation sia inevitabile, ma che il “campo da gioco”, che ci piaccia o meno ammetterlo, è lo stesso, ed è quello della violenza e del potere in una società a tutti gli effetti dominata da maschi).

In questi giorni, con l’enorme discussione collettiva generata dal femminicidio di Giulia Cecchettin, l’ennesimo in Italia, ma che in questo caso sembra aver toccato corde più profonde, per via del contesto in cui è avvenuto, della giovane età di vittima e assassino, e dell’intervento — che plaudo — della sorella Elena; in questi giorni, dicevo, ho provato a osservare da lontano e a indossare le lenti con cui mi vede mia figlia. Sono stato male. Sto ancora male, per quel che ho letto e continuo a leggere. Sono stato male perché in quei commenti nauseanti, in quelle giustificazioni orrende, in quello scaracchiare giudizi solenni e goffe sentenze sulla sorella, nelle sottolineature “maanchiste” che continuamente tentano di demolire il dibattito sul fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere (cose allucinanti come i «muoiono più uomini», «anche le donne uccidono») io non ho potuto fare altro che specchiarmi. Quello schifo, questo schifo ce l’ho addosso, ci sono immerso, fa parte di me. È un tumore, che prima viene diagnosticato e meglio è. Per qualcuno forse è ormai inoperabile. Io ho 44 anni e credo — spero — che ancora qualcosa si possa fare. Sicuramente non sarà troppo tardi per i milioni di ragazze e ragazzi che, come la mia quindicenne, sono nel bel mezzo del processo di costruzione di sé.

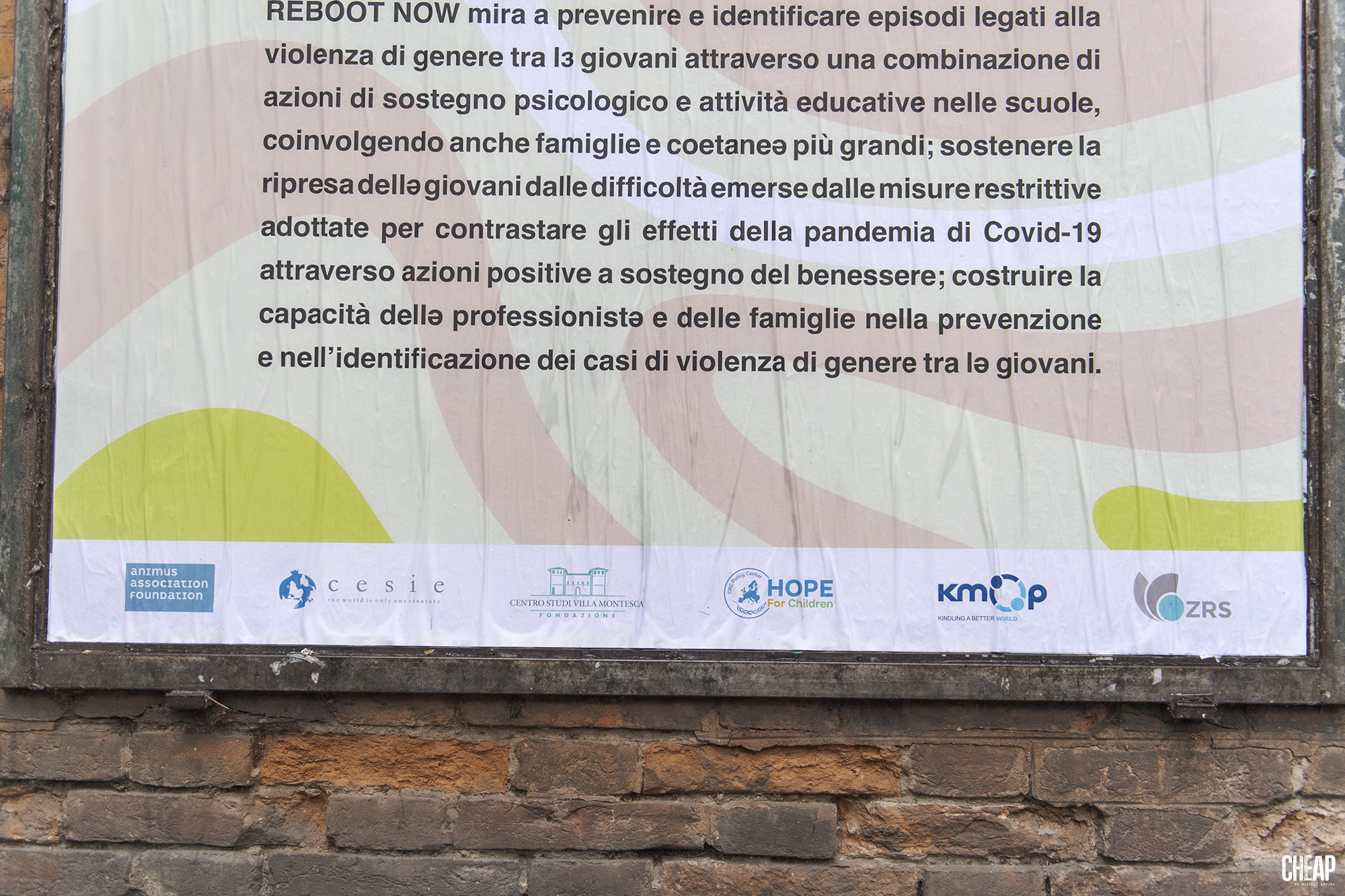

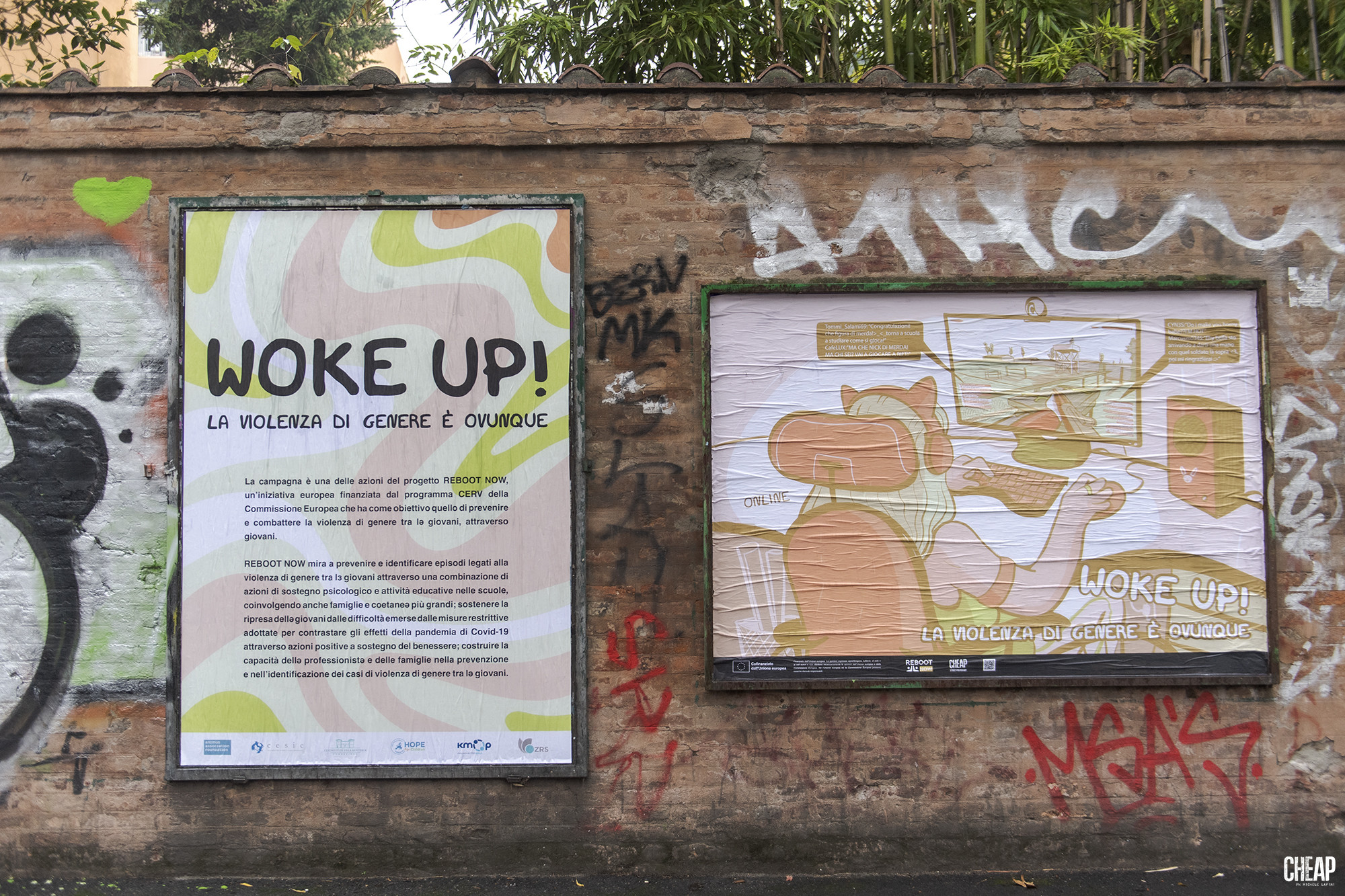

Per fortuna gli strumenti per demolire le solide (ma marcescenti) impalcature di questo sistema di pensiero non mancano. Sono nei libri, sono nelle discussioni, sono nei cortei, nell’autodeterminazione di migliaia di giovani menti (non tutte, ovviamente: ci sono vecchi di merda pure tra i ragazzi) che scendono in piazza o dicono la loro attraverso le piattaforme che hanno a disposizione. Sono nelle strade, pure. Magari li incroci passeggiando, come i manifesti della campagna (occhio, altro trigger, signori) WOKE UP!, lanciata dalle attiviste di CHEAP a Bologna e a Palermo e realizzata in occasione della settimana del 25 novembre (che è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne).

Nata dalla collaborazione con l’iniziativa Reboot Now, la campagna — come raccontano da CHEAP — è «frutto di un percorso di partecipazione con adolescenti di vari paesi europei, punta al riconoscimento della violenza di genere annidata in vari ambiti, contesti, gesti quotidiani: a casa, a scuola, online, nello spazio pubblico, nella divisione impari del lavoro domestico sulla base di stereotipati ruoli di genere, nel catcalling, nell’oggettivazione sessuale e nella reificazione dei corpi. Nei media, che riproducono le forme culturali, i segni e i simboli in cui si traduce il sistema patriarcale della violenza di genere».

Affidati all’illustratrice Cristina Portolano, autrice e artista che da queste parti conosciamo bene e che è molto sensibile a questi temi, i poster si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, ma credo che anche a noi “dall’altra parte” farebbe un gran bene buttarci un occhio.

Di seguito tutti i manifesti, fotografati da Michele Lapini (e già che ci siete guardatevi i suoi scatti dall’enorme corteo dell’altra sera a Bologna)