Oggi si apre la nuova edizione di BilBOlbul, il festival internazionale del fumetto che si tiene ogni anno a Bologna, organizzato dall’associazione culturale Hamelin.

Un’edizione che, visto il periodo, non era affatto scontato si riuscisse a fare; e che, proprio a causa della pandemia, è nata con l’idea di essere “elastica” quanto basta da potersi adattare in base alle esigenze logistiche e giuridico-amministrative in costante evoluzione.

In tempo di virus, BBB20 è dunque interamente online: le mostre, per ora, sono state rimandate ma rimangono il programma fitto di incontri, che si possono seguire online (senza bisogno di iscrizioni o prenotazioni) direttamente sul sito del festival, oltre che sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BilBOlbul.

Azzeccatissimo, rispetto alla realtà che ci circonda, è anche il tema conduttore di questa edizione: il “corpo”. Non possiamo toccarci, dobbiamo stare lontanз lз unз dallз altrз ma continuiamo ad avere corpi: corpi che vivono, corpi che s’ammalano, corpi che desiderano, corpi che vengono negati.

Proprio ai corpi è dedicato Lo sguardo desiderante, un saggio scritto da Elena Orlandi — editor, traduttrice e curatrice —, dedicato alla rappresentazione del sesso e del desiderio nei fumetti di donne.

Raccolto nel nuovo catalogo del festival, intitolato Prendere posizione. Il corpo sulla pagina, lo pubblichiamo qui su gentile concessione di Hamelin.

Lo sguardo desiderante

di Elena Orlandi

La rappresentazione del sesso e del desiderio è stata per lungo tempo negata alle donne. Le donne venivano rappresentate, ma al servizio dello sguardo maschile: erano oggetto e non soggetto di sguardo. Le donne non vedevano raccontati i propri desideri, le proprie esperienze, le proprie fantasie, i propri traumi. Buona parte dell’esperienza autobiografica e artistica non giungeva agli occhi del pubblico: a essere precisa la metà di queste esperienze, quella femminile.

Questo fino a quando le cose non hanno iniziato a cambiare. E hanno iniziato a cambiare grazie al movimento femminista, e solo nel Ventesimo secolo.

“Femministe non si nasce, lo si diventa” scrive bell hooks nel suo Feminism Is for Everybody, parafrasando una famosa citazione di Simone De Beauvoir. Lo scrive nel capitolo dedicato alla nascita dei circoli di autocoscienza femminile, tassello importantissimo del movimento femminista. “Quando le donne per la prima volta si organizzarono in gruppi per parlare di sessismo e dominazione maschile, sapevano di essere state socializzate per credere al pensiero e ai valori sessisti tanto quanto i maschi. […] Prima che le donne potessero cambiare il patriarcato avrebbero dovuto cambiare loro stesse: dovevamo sollevare le nostre coscienze”1.

I lettori di oggi potrebbero non sapere quanto fu difficile conquistare l’opportunità di visualizzare le vite non-normative di donne in una forma esteticamente interessante in quell’importante periodo durante il quale i fumetti passarono dall’essere un’impresa strettamente commerciale al politicamente e artisticamente rivoluzionario.

Sempre bell hooks: “Il pensiero sessista insegnato alle donne fin dalla nascita aveva reso chiaro che il dominio sul desiderio sessuale e sul piacere sessuale era sempre e solo maschile, che solo una donna di poca o nulla virtù avrebbe rivendicato un bisogno o appetito sessuale. Divise, dal pensiero sessista, nei ruoli della madonna o della puttana, le donne non avevano basi su cui costruire un sé sessuale sano. Per fortuna il movimento femminista sfidò immediatamente gli stereotipi sessisti sul sesso”2. E, bell hooks prosegue, fu estremamente importante che queste riflessioni fossero accompagnate da un evento storico importantissimo per il movimento e per la liberazione delle donne: la messa in vendita della pillola contraccettiva, avvenuta sul territorio americano nel 1960, che liberò le donne dalla paura di una gravidanza.

I primi gruppi di autocoscienza nascono negli Stati Uniti verso la fine degli anni Sessanta. Ed è più o meno nello stesso periodo che sempre nell’America del Nord si sviluppa il movimento artistico Underground, dove per la prima volta anche le fumettiste donne iniziano a ritagliarsi una posizione di rilievo. È qui che vita e arte si fondono e le autrici iniziano a sfruttare il mezzo autobiografico per riflettere sulla loro vita, i loro corpi, la loro sessualità. “La crescita del movimento degli Underground Comix era connessa alla seconda ondata femminista, il che favorì il germogliare di un corpo di lavori esplicitamente politico”3.

Nel 1972 nasce Wimmen’s Comix, un’antologia interamente dedicata al fumetto di donne, curata da un collettivo di donne. “I lettori di oggi potrebbero non sapere quanto fu difficile conquistare l’opportunità di visualizzare le vite non-normative di donne in una forma esteticamente interessante in quell’importante periodo durante il quale i fumetti passarono dall’essere un’impresa strettamente commerciale al politicamente e artisticamente rivoluzionario”4.

Le fumettiste raccontavano storie, spesso traumatiche, che avevano a che fare con la loro vita vera, storie che fino a quel momento non erano state raccontate, perché chi raccontava, un uomo, teneva il proprio sguardo sulle donne, che rimanevano — nel migliore dei casi — soggetti esterni, osservabili, senza sapere cosa pensavano e provavano veramente. Quando le donne presero la matita in mano e iniziarono a disegnarsi, iniziarono a raccontare la loro vita, così come prima di loro avevano fatto le scrittrici e le prime artiste visive. Per la prima volta il soggetto femminile diventa insieme oggetto dello sguardo e creatore dello sguardo: le donne si osservano, osservano loro stesse e le altre donne, e disegnano e raccontano quello che vedono, quello che si raccontano tra di loro, quello che succede nelle loro vite, fatti fino a quel momento relegati al privato, e quindi invisibili e silenziosi. E inevitabilmente iniziano a raccontare anche il sesso.

Se Phoebe Gloeckner non si autocensura, fu invece censurata: i suoi due libri provocarono scandalo in critici, bibliotecari ed educatori, e furono definiti “pornografici” o “istigatori alla pedofilia”, e in moltissimi casi ritirati da biblioteche, pubbliche e private.

Complessità e ambivalenza del trauma: Phoebe Gloeckner, Ulli Lust e Nina Bunjevac

Phoebe Gloeckner nasce quando nasce l’underground, quindi non può essere vista come un’esponente di questo movimento, anche se ne è fortemente influenzata. Disegna fin da ragazzina ma le sue opere iniziano a essere pubblicate alla fine degli anni Novanta. Vita da bambina raccoglie la maggior parte dei suoi lavori più importanti. Autrice poco prolifica e dai molteplici interessi artistici, è molto velocemente uscita dal radar di quasi tutti i lettori. La sua potenza è quella tipica di chi è riuscita a riversare sulla pagina tutta una vita, senza filtri. Per molti può essere sconvolgente e lo era ancora di più nel 1998 quando quest’opera uscì negli Stati Uniti. Il libro di Gloeckner parla della sua sessualità, ma anche dell’esperienza, quando era appena adolescente, con un uomo del doppio dei suoi anni, fidanzato con la madre, e che dunque aveva anche un ruolo para-genitoriale nei suoi confronti. L’autrice è sempre stata ambigua sull’autobiografismo delle sue storie, ma è indubbia la somiglianza con la protagonista, e nelle interviste si è indifferentemente riferita alla storia disegnata come alla storia di Minnie (il nome dato alla ragazzina) e/o alla propria.

Vita da bambina e più tardi Diario di una ragazzina sono intensi, ma non inutilmente provocatori. Raccontano una storia, una storia vera, e lo fanno senza censurare parti di ragionamento, frammenti di interpretazioni, scene di violenza e amore, e soprattutto i momenti in cui i due estremi si sovrappongono senza farci capire cosa stiamo davvero guardando. Se l’autrice non si autocensura, fu invece censurata: i suoi due libri provocarono scandalo in critici, bibliotecari ed educatori, e furono definiti “pornografici” o “istigatori alla pedofilia”, e in moltissimi casi ritirati da biblioteche, pubbliche e private5.

Il tratto dell’autrice è iperrealista e dettagliato con scantonamenti verso la caricatura e in altri casi verso un fiabesco con fortissimi tratti simbolici. Le sue ragazzine sono ambivalenti e per questo inquietanti: gli occhi grandi e spalancati da bambina e le forme gonfie, turgide, dominanti.

Gloeckner racconta le sue prime esperienze sessuali, sentimentali, relazionali. Vederla insieme a un uomo così più grande di lei — abbracciata, penetrata, lambita — può arrivare a eccitare chi legge (e osserva), e Gloeckner non se ne cura, anzi pare quasi spingere verso la provocazione di questo effetto mentre lei rielabora il trauma. Questa stessa ambivalenza e dicotomia è lo specchio — per sua stessa ammissione — di ciò che prova in prima persona la fumettista. È Gloeckner stessa a riconoscere questa modalità e la sua consapevolezza implica la volontà di creare proprio questa reazione: “ogni volta che si parla di sesso viene innescata una reazione galvanica (…) quando combini questa reazione con immagini di qualcosa che non va proprio bene, come una adolescente che fa sesso con il fidanzato della madre, si crea il tilt. I lettori si sentono a disagio. Sono eccitati, ma sentono che non dovrebbero”6. Ecco l’ambivalenza: eccitazione e disgusto. Questa reazione ambivalente è funzionale alla comprensione del desiderio, sia nel lettore sia per l’autrice, che sta esplorando il proprio trauma.

“Forse il mio lavoro solletica, eccita. Ma disorienta, anche, è distruttivo e orripilante. Disegnare le cose come se fossero solo bianche o nere è una bugia. Perché quel titillamento è dentro di noi, non dico che sia giusto, ma è così”7.

Gloeckner intende raccontare con verità la propria esperienza, in tutta la sua ambivalenza. Il fatto di aver desiderato il fidanzato della madre, sia sessualmente sia romanticamente, non viene messo da parte per rendere più comprensibile e digeribile l’esperienza. “Il lavoro di Gloeckner, rifiutandosi di rimuovere il titillamento erotico sia della protagonista sia di rimando del lettore, è profondamente femminista, perché assume il rischio cruciale di visualizzare la realtà complicata dell’abuso”8.

I peni eretti, che come vedremo più avanti torneranno in altre rappresentazioni sul trauma di altre fumettiste, sono la rappresentazione visiva di questa stessa ambivalenza: Gloeckner rappresenta il pene eretto perché lo desidera; eliminare la rappresentazione dei peni eretti sarebbe come eliminare dal racconto il suo desiderio. Il fatto di rappresentare l’oggetto del desiderio, oltre che “l’arma del delitto”, la toglie dalla posizione di vittima e la pone in una posizione attiva: rappresenta, pensa, desidera. Al punto da desiderare lo stesso strumento che le ha provocato un trauma. Lo sguardo desiderante di Gloeckner rimuove Gloeckner dalla posizione di oggetto a cui era soggiogata a causa della cultura dominante. Può riappropriarsi così della sua storia e dei suoi desideri, rappresentando la sua storia e i suoi desideri: si assume la responsabilità dello sguardo e della potenza creatrice di questo sguardo, senza privarlo della funzione desiderante.

Scatto in avanti di un decennio, anche se nel fumetto si raccontano più o meno gli stessi anni che racconta Gloeckner, e arriviamo a Troppo non è mai abbastanza di Ulli Lust.

Prima opera tradotta in italiano della fumettista austriaca (naturalizzata berlinese) questo lungo fumetto autobiografico vinse nel 2011 il Prix Révélation di Angoulême. Come Gloeckner, Lust riprende stralci del suo diario per raccontare la sua vita di adolescente e un viaggio in Italia, compiuto verso la fine degli anni Ottanta. La protagonista di Troppo non è mai abbastanza è Ulli, indicando un’immediata sovrapposizione tra rappresentazione finzionale e vita dell’autrice. Ulli sposa la filosofia punk e anarchica, anche da un punto di vista estetico, e fa ogni scelta ponendosi sempre dalla parte contraria a quella delle regole: con un’amica decide di prostituirsi per recuperare soldi ed entrare in Italia, attraversa clandestinamente il confine, dorme dove capita, fa scelte spesso pericolose, si perde, si ritrova, ma non è mai davvero felice. Il focus di Lust è incentrato sulle differenze di genere, a maggior ragione in un tempo più arretrato rispetto all’oggi (davvero?) come l’Italia di fine anni Ottanta, dove gli uomini sentono di avere ogni diritto sul corpo delle donne e pensano che una gentilezza sia invito sufficiente ad abusare del loro corpo.

È un mondo quasi completamente maschile quello con cui si rapportano Ulli e l’amica Edi, ma mentre Edi vive in modo più libero la sessualità, anche sfruttandola per raggiungere i propri obiettivi, Ulli è più riservata e ancora ingenua, sogna l’amore, e pur desiderando muoversi sullo stesso piano degli uomini soffre molto quando capisce le differenze e le distanze che la dividono da loro. Anche qui si parla di violenza sessuale, e anche questo fumetto diventa l’occasione per ricostruire ad anni di distanza una vicenda autobiografica; non necessariamente per darle un senso, quanto per raccontarla e al limite decostruirla in pezzetti più digeribili.

Il fumetto è punteggiato di esperienze sessuali, e tutte colpiscono per la mancanza di interesse di Ulli, che del resto ha dichiarato apertamente a Edi di doversi innamorare per provare piacere. Durante il viaggio verso il sud dell’Italia, Ulli continua a ritrovarsi insidiata in modo più o meno aggressivo da uomini, spesso molto più vecchi di lei, ai quali cederà senza alcun apparente motivo, se non l’incapacità di dire di no e di mostarsi meno che gentile e remissiva. Ogni favore — dai minimi ai più grandi come l’offerta di un posto dove dormire — sembra sufficiente a questi uomini per esigere in modo più o meno esplicito un risarcimento fisico. Quando si arriva al momento della massima violenza, quella che la protagonista stessa identifica e nomina come tale, non c’è estetizzazione dell’atto, che altrove mi pare raccontare una compartecipazione desiderante delle artiste, ma un’astrazione totale della protagonista che si traduce in perdita di rappresentazione di quello che sta accadendo. Il fallo eretto, che avevamo visto in Gloeckner, qui non c’è, non viene visto, non viene quindi desiderato, ma nemmeno punito per la sua violenza. La protagonista Ulli, in balia della sua inconsapevolezza, arriverà addirittura a mettersi insieme al suo violentatore, diventandone sentimentalmente dipendente.

Il fatto di rappresentare l’oggetto del desiderio, oltre che “l’arma del delitto”, la toglie dalla posizione di vittima e la pone in una posizione attiva: rappresenta, pensa, desidera. Al punto da desiderare lo stesso strumento che le ha provocato un trauma.

È questa la critica principale che sembra portare avanti il fumetto: il trauma subito si inscrive in una cultura più ampia e pervasiva e diventa occasione di denuncia, tra le righe, dell’impossibilità per una donna, in un contesto del genere, di concentrarsi davvero sui propri desideri e di fare quindi una scelta consapevole su di sé, il proprio corpo, le proprie relazioni.

Lust pare concentrarsi, ad anni di distanza dai fatti, sulla critica e la denuncia della cultura dello stupro e sulla relativa e pervasiva assenza di reale consenso nelle relazioni sessuali. È questo che impedisce a una donna di formarsi consapevolmente un’idea della propria sessualità, dato che tutto è ridotto al desiderio maschile. È questa la critica principale che sembra portare avanti il fumetto: il trauma subito si inscrive in una cultura più ampia e pervasiva — almeno allora (ma mi viene nuovamente da interrogarmi su quanto sia davvero cambiato) — e diventa occasione di denuncia, tra le righe, dell’impossibilità per una donna, in un contesto del genere, di concentrarsi davvero sui propri desideri e di fare quindi una scelta consapevole su di sé, il proprio corpo, le proprie relazioni.

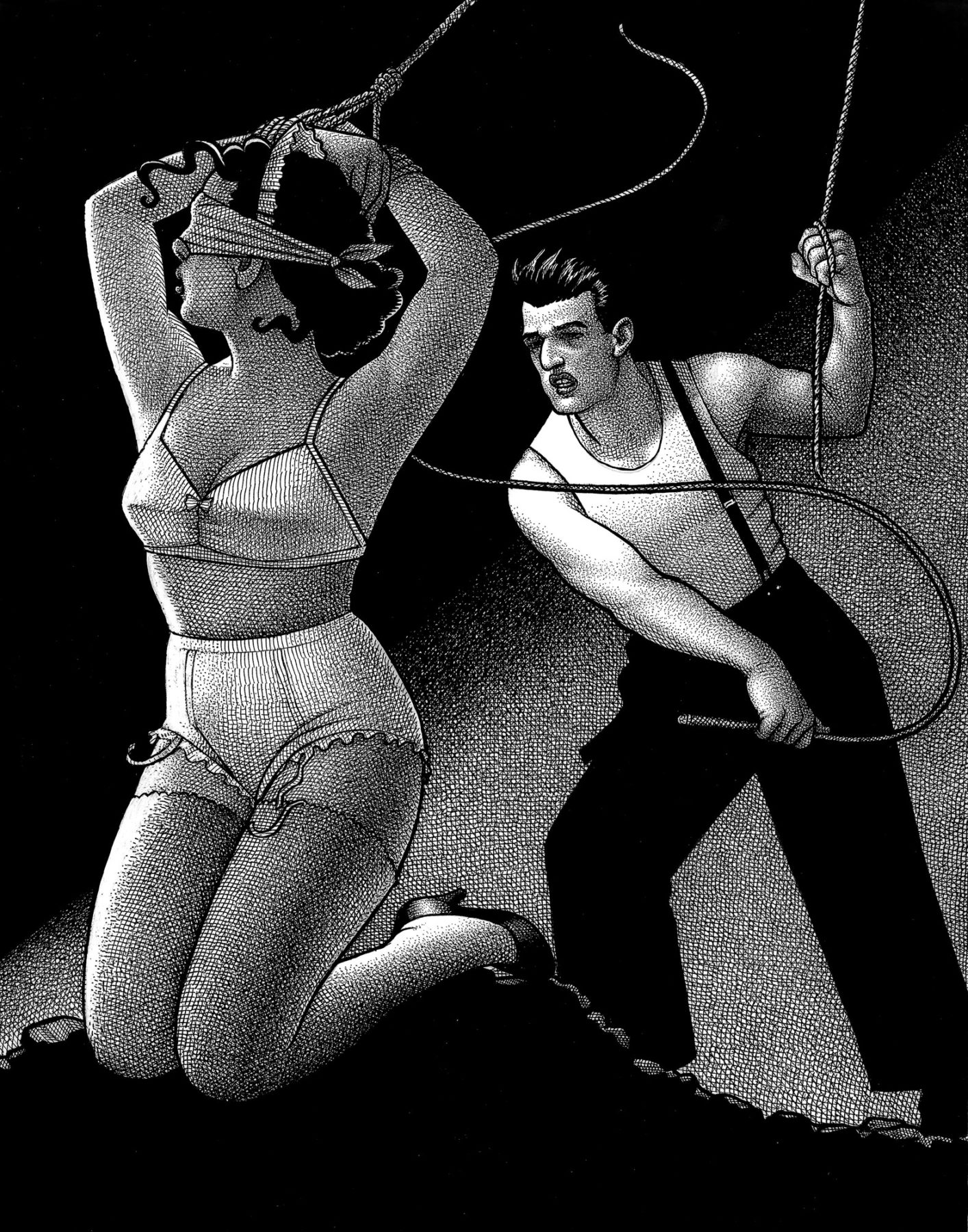

Possiamo inserire in questa stessa linea che riflette sul trauma, e riflettendo sul trauma però non si esime da rappresentare il desiderio e le fantasie in tutta la loro ambiguità, l’ultimo graphic novel di Nina Bunjevac: Bezimena. Uscito circa un anno dopo lo scoppio del #metoo, Bezimena è una riflessione sullo stupro, sulla pedofilia, sul consenso e — in secondo piano ma non così sfumato — su forme di sessualità non convenzionali.

Artista canadese di origine serba, Bunjevac fonde autobiografia e simbologia, mitologia e psicoanalisi. In tanti quadri, che richiamano ieratiche xilografie sacre, intreccia la narrazione di un episodio reale capitatole da ragazza con la storia di un uomo che ha una relazione fortemente conflittuale con la sessualità, e con riferimenti sempre più diretti alla mitologia, in primis alla dea Artemide (protettrice della sorellanza e della verginità).

L’uomo, Benedetto, è costretto dai suoi genitori, molto religiosi, a non esprimere la propria sessualità e a poco a poco annega nell’ombra: i suoi desideri ossessivi vengono soffocati, repressi, allontanati dal pensiero cosciente. Un giorno le Erinni (emissarie di Artemide) decidono di vendicarsi: ammaliano Benny e lo spingono a mettere in atto i suoi desideri, facendogli credere siano legittimamente espressi e anzi evocati volontariamente dalle donne con cui si intrattiene. Le Erinni non ingannano solo Benedetto, ma il lettore stesso, che viene coinvolto in un atto voyeuristico durante il quale bearsi delle immagini erotiche offerte, sexy, lascive, estetizzanti, e potenzialmente eccitanti. Ma Bunjevac punisce poi Benny — e il lettore — svelando la realtà dei fatti e della sua colpa: Benny ha in realtà adescato, violentato e ucciso tre ragazzine, e verrà per questo arrestato e punito. Tutto il fumetto è quindi un atto di vendetta contro un uomo violento e manipolatore, una critica contro il dominio del desiderio tossico maschile.

Il racconto di Bunjevac sembra diventare un rito insieme apotropaico e catartico, e un atto di magia potente. È insieme un atto di denuncia e un manifesto per l’espressione dei desideri, per l’uscita dall’ombra, dai nascondimenti.

È impossibile non notare la doppiezza delle immagini di Bunjevac, che rappresentano atti sessuali, falli eretti, orgasmi, legamenti, sospensioni, strangolamenti, con una certa languidità — così come ci era già capitato con Gloeckner, anche se qui l’acceleratore su un certo estetismo ipnotico è più palese e ammaliante —, ed è molto difficile non seguire l’autrice in una riflessione su cosa questa ambiguità voglia raccontarci.

Tutta Bezimena, dedicato alle vittime di stupro senza nome, sembra giocarsi su un’ambivalenza: insieme desiderio di stupro e denuncia della stuprata e di chi la difende, le sue “sorelle”.

La complessità psicologica del testo è vertiginosa e sopportabile razionalmente — a fumetto chiuso — solo perché Bunjevac si svela ulteriormente in una nota finale raccontando due episodi di violenza subita e di come la sua più grande colpa sia stata quella di non aver fermato lo stupratore, rendendosi complice di successivi adescamenti a danno di altre ragazze.

Il racconto di Bunjevac sembra diventare un rito insieme apotropaico e catartico, e un atto di magia potente. È insieme un atto di denuncia e un manifesto per l’espressione dei desideri, per l’uscita dall’ombra, dai nascondimenti. Cosa sarebbe stato di Benny se il suo primo desiderio fosse stato educato a trovare un giusto sfogo in comunione con le sue partner invece che ricorrere alla coercizione, o invece che essere castrato, represso e quindi cristallizzato in una conformazione ossessiva?

Quella di Bunjevac non è una giustificazione, è una complessificazione, una visione psicoanalitica, junghiana, che tiene in considerazione l’ombra. È quindi anche, tra le righe, un modo per additare un colpevole oltre l’individuo in quel complesso magmatico e informe che sono l’immaginario e la morale di un’intera cultura. Etelka Lehoczky, recensendo il libro, coglie per me un punto importante. “A volte il sesso sembra essere consensuale, altre volte no. A volte sembra deliberatamente sensuale, che il consenso sia o meno apparente. Senza parlarci mai direttamente dei suoi sentimenti, Bunjevac ci racconta quanto siano oscuri, contradditori e spesso sgraditi, ma va oltre questo. Ci mostra quanto sia difficile per ognuno di noi, vittime o meno, dire cos’è che vogliamo”9.

E di questo ci eravamo accorte leggendo Lust, che difatti rappresenta una protagonista rimasta schiava della sua non consapevolezza fino a varcare le porte del trauma. All’inizio di Bezimena, uno specchio circondato da serpenti ci chiede di guardarci dentro e capire, di riconoscere i desideri nascosti e contrastanti, di iniziare il lavoro infinito di cura della psiche e di svelamento delle fantasie più oscure.

Dopo aver raccontato la propria vita e le proprie vicende erotiche in prima persona, le fumettiste hanno iniziato a occuparsi di quei generi considerati come tradizionalmente maschili, come la fantascienza, il western o la vera e propria pornografia.

Dall’autobiografia ai generi “maschili”: Rikke Villadsen e Anouk Ricard

Dopo aver raccontato la propria vita e le proprie vicende erotiche in prima persona, le fumettiste hanno iniziato a occuparsi di quei generi considerati come tradizionalmente maschili, come la fantascienza, il western o la vera e propria pornografia. È interessante come spesso le fumettiste decidano di inserire in questa “revisione dei generi” il sesso, perché è la dimostrazione che quando le donne iniziano a prendere la scena con il loro corpo è difficile per loro non mostrarlo e non viverlo anche attraverso i propri desideri. Ce lo mostra prepotentemente Rikke Villadsen con Cowboy. Pochi personaggi stereotipici che sembrano muoversi in un normale contesto western: un ricercato, uno sceriffo, una sparatoria.

Ma poi in campo entra una donna, Window, e ci entra con il suo corpo: addosso solo una camicia e i peli del pube, si interroga su come diventare uomo, su cosa succederebbe, su quanto starebbe meglio, e inizia a mettere in atto un esperimento. La donna si traveste e mentre si infila i vestiti di un uomo ucciso a terra, si struscia sul suo corpo, mima un atto sessuale, analizza il pene del morto. Villadsen ci fa riflettere su cosa significhi il genere in poche potentissime tavole. Basta mettersi i vestiti di un uomo, sembra dire, per diventare come lui.

Poco più in alto, rispetto a Window, lo sceriffo del villaggio va a puttane e Villadsen ci mostra l’amplesso in modo chirurgico. A provocare l’orgasmo di Whore (chiamata, come tutti gli altri personaggi, con il ruolo che impersonifica) però sarà una mosca, posizionata esattamente sulla punta del sesso dello sceriffo. La puttana esulta e vola fuori dalla finestra, a stento bloccata dal lazo dell’uomo. Intanto Window fugge su un cavallo, ancora fingendosi uomo. Il destriero però se ne accorge, perché la donna inizia a mestruare sporcandogli di sangue la sella, e la disarciona.

Villadsen distorce i confini del genere western, il racconto canonico diventa un’altra cosa, si allarga per tenere dentro dei personaggi che fino a quel momento erano solo comparse e non avevano diritto di azione, di rappresentazione dei loro desideri.

Cowboy è fatto di poche tavole e di scene che paiono disarticolate e si alternano raccontandoci di uomini e di donne, qui chiamate “finestre” o “puttane”. Perché? Entrambe paiono libere, entrambe sono imprigionate. Window, la donna che si vuole travestire da uomo, dell’altro genere insegue la libertà, la possibilità di cavalcare, di andarsene, di avere una vita più facile, ma scoprirà che non basta vestirsi da uomo per diventare libere. La prostituta è per definizione schiava del desiderio dell’uomo e alla fine così viene rappresentata, legata a un lazo fuori dalla finestra del saloon. Entrambe imprigionate, non si rendono conto — o almeno Villadsen non ce lo mostra, non lo urla — di essere libere al massimo livello quando sono in contatto con il loro corpo, facendo o mimando il sesso, quando stanno nel loro corpo nudo. La prostituta orgasma, grazie a una mosca, e vola via (se non fosse per colpa dell’inutile uomo che subito se la riprende), la donna/finestra è libera, nuda, nella sua camera, a immaginare possibilità future, è libera nel potere del suo corpo vivo di femmina che mima il sesso su un uomo morto, trionfante.

Villadsen distorce i confini del genere western, il racconto canonico diventa un’altra cosa, si allarga per tenere dentro dei personaggi che fino a quel momento erano solo comparse e non avevano diritto di azione, di rappresentazione dei loro desideri.

L’autrice utilizza gli stessi animali antropomorfi protagonisti dei suoi fumetti per bambini, ma li fa muovere in un contesto erotico che ripercorre alcuni cliché della pornografia: gli operai invitati a casa, l’infermiera, i poliziotti, il locale di lapdance, oltre che un’inedita astronave.

Per fortuna la rappresentazione del sesso e del desiderio non è sempre intessuta solo di trauma e ambivalenza. Ce lo dimostra Anouk Ricard, nota soprattutto per le sue storie a fumetti per bambini (Anna e Froga), partecipando con Planplan Culcul alla collana di fumetti erotici BD Cul, che coinvolge autori che solitamente non si dedicano alla rappresentazione esplicita del sesso. L’autrice utilizza gli stessi animali antropomorfi protagonisti dei suoi fumetti per bambini, ma li fa muovere in un contesto erotico che ripercorre alcuni cliché della pornografia: gli operai invitati a casa, l’infermiera, i poliziotti, il locale di lapdance, oltre che un’inedita astronave.

Personaggi e scene si susseguono in un gioioso divertissement dedicato al sesso dove la trama, come è giusto, è puramente pretestuosa e ininfluente.

Erotico ma anche deliziosamente ironico, l’atto sessuale in Ricard non è esposto, ma nascosto o alluso o zoomato e ripreso da angolazioni che rendono tutto astratto e forse per questo meno direttamente coinvolgente da un punto di vista… galvanico. Eppure delle emozioni questo fumetto le provoca e sono tutte positive, gioiose. Un modo di guardare al sesso che strappa anche una risata e potenzialmente invoglia a capire cosa ci piace o cosa ci potrebbe piacere.

Le fumettiste si inscrivono in un movimento più ampio di attivismo sui social, che vede in Instagram la piattaforma d’elezione per tutto quello che ha a che fare con l’immagine, che sia immagine artistica, ma anche immagine del corpo e della sessualità.

Visibilità, body positivity, fluidità: Luana Belsito, Fumettibrutti, Zuzu

Una modalità, quella di Ricard, che si ritrova anche in alcune nostre autrici italiane, soprattutto sui social, dove il gusto per l’esibizione e l’esigenza di visibilità professionale si mescolano con riflessioni più o meno esplicite sulla body positivity, sulla fluidità di genere, o in modo più ampio sui desideri e sulla sperimentazione sessuale. Le fumettiste si inscrivono in un movimento più ampio di attivismo sui social, che vede in Instagram la piattaforma d’elezione per tutto quello che ha a che fare con l’immagine, che sia immagine artistica, ma anche immagine del corpo e della sessualità — comunque sempre censurata nelle sue rappresentazioni più esplicite. Mi piace, quindi, concludere questa carrellata di fumettiste che rappresentano il loro sguardo desiderante in Italia oggi con tre illustratrici e fumettiste che hanno in comune il fatto di esporsi eroticamente attraverso la loro opera sui social. Questa dinamica è interessante anche perché i social forniscono un rispecchiamento immediato dei propri desideri negli occhi degli altri, lo vedremo.

Josephine Yole Signorelli, Zuzu e Luana Belsito si autorappresentano e rappresentano corpi che performano in una stretta relazione con eros e nudità. L’effetto è liberatorio: corpi non conformi al modello dominante, non standard, mostrati in pose sexy, provocanti, e soprattutto mentre attivamente inseguono le loro fantasie, prendendosi la responsabilità e il rischio di veder disattese le loro aspettative. Il passo avanti rispetto a ciò che descrivevo all’inizio di questo testo è lungo.

Zuzu con i suoi vitalissimi ed espressionistici autoritratti, che raccontano di desideri, masturbazione, corpi nudi, mestruazioni, offre uno spaccato in cui ennui ed esplosione dinamica si tengono costantemente per mano.

Fumettibrutti aka Josephine Yole Signorelli, con tre libri all’attivo è la più nota delle tre fumettiste: la sua narrazione autobiografica si concentra sulla sua esperienza di adolescenza trans e sulle relazioni — molto spesso poco felici — con i suoi partner. Le sue vignette oscillano tra la militanza femminista, la denuncia di cyberbullismo e shaming, un dolce romanticismo malinconico che non trascende mai in cinismo, tutto mentre vengono mostrati corpi, incontri e scontri sessuali.

E infine il mondo di Luana Belsito che è tutto giocato sulla riflessione su sessualità ed erotismi non convenzionali, dominazione, one night stands, peli, corpi che escono dallo standard e dal socialmente accettato e che pure gioiscono continuamente e provano piacere con chi vogliono e come vogliono.

Lo sforzo di queste tre donne è palese: non è ancora facile parlare in modo così esplicito di queste tematiche, non è facile esporre il proprio corpo al giudizio degli altri — con un feedback immediato, dato dal mezzo, che arriva riversandosi su ogni difetto visibile.

A un occhio attento — ma anche semplicemente a leggere i commenti che spesso affollano i loro profili — lo sforzo di queste tre donne è palese: non è ancora facile parlare in modo così esplicito di queste tematiche, non è facile esporre il proprio corpo al giudizio degli altri — con un feedback immediato, dato dal mezzo, che arriva riversandosi su ogni difetto visibile. Josephine, Zuzu e Luana sono state spesso oggetto di attacchi. In ciò io vedo esattamente questo: la non volontà di riconoscere queste donne come soggetti sessuali attivi, la paura che fanno a un pubblico ancora troppo chiuso e bigotto, il desiderio di spezzare il loro potere con il flame, la provocazione, l’offesa gratuita, la condanna aperta.

Il lavoro di queste tre donne — scelte tra le tante che portano avanti riflessioni analoghe e che costituiscono ormai un piccolo gruppo di rivoluzionarie dell’arte erotica — spinge ancora un poco più in là la rappresentazione dello sguardo desiderante. La loro vitalità è indubbia, la fatica nel rendere ancora una volta politico il privato è spesso manifesta, eppure non impedisce loro di continuare a portare i loro corpi e i loro desideri davanti agli occhi di tutti. Specchiarci nel loro desiderio aiuta a comprendere meglio il nostro, come se i circoli di autocoscienza da cui siamo partiti si fossero smaterializzati e continuassero però la loro funzione: terapeutica, espressiva, liberatoria.