Nonostante i fasti del passato, agli inizi del ‘900 la tipografia italiana non se la passava poi così bene e soffriva un certo ritardo, sia in fatto di progettazione di caratteri che di innovazioni tecnologiche, rispetto agli altri paesi.

Parte del merito del vero e proprio “risorgimento” delle arti grafiche che investì l’Italia nella prima metà del XX secolo si deve a un uomo: Raffaello Bertieri, un nome oggi quasi dimenticato dai più.

Fiorentino, classe 1875, Bertieri veniva da una famiglia umile e abbandonò la scuola prestissimo per lavorare. Entrò per la prima volta in una tipografia a tredici anni come operaio e appena dieci anni dopo era già presidente della Federazione del Libro. Da quel momento in poi mise il proverbiale “zampino” in tutti gli ambiti più importanti della tipografia italiana.

Il suo motto era “Nova ex antiquis” (fu anche il titolo di una mostra che la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano dedicò a Bertieri nel 2011, a settant’anni dalla sua morte), cioè guardare il passato per costruire, da lì, il futuro. Principio che lo guidò nelle sue molteplici attività.

Sul campo, con l’officina tipografica e società editoriale Bertieri & Vanzetti, e come consulente artistico di quella che all’epoca era la più importante fonderia tipografica del nostro paese, la Nebiolo di Torino, per la quale curò anche l’archivio tipografico. Nella formazione, come direttore della Scuola del libro all’interno della Società Umanitaria di Milano e poi come fondatore dell’Istituto Grafico Bertieri (lì dove oggi sorge l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle arti grafiche).

Come animatore del dibattito attorno alla grafica e alla tipografia nazionali, in veste di giornalista e poi di direttore e proprietario della rivista Il Risorgimento Grafico, che divenne una delle più importanti piattaforme per il rinnovamento delle arti grafiche italiane (la rivista, nella quale spesso scrisse sotto lo pseudonimo di Carlo Lorettoni — nel numero 4 del 1928 vergò addirittura una (bella) lettera aperta a sé stesso — si spense con lui nel 1941).

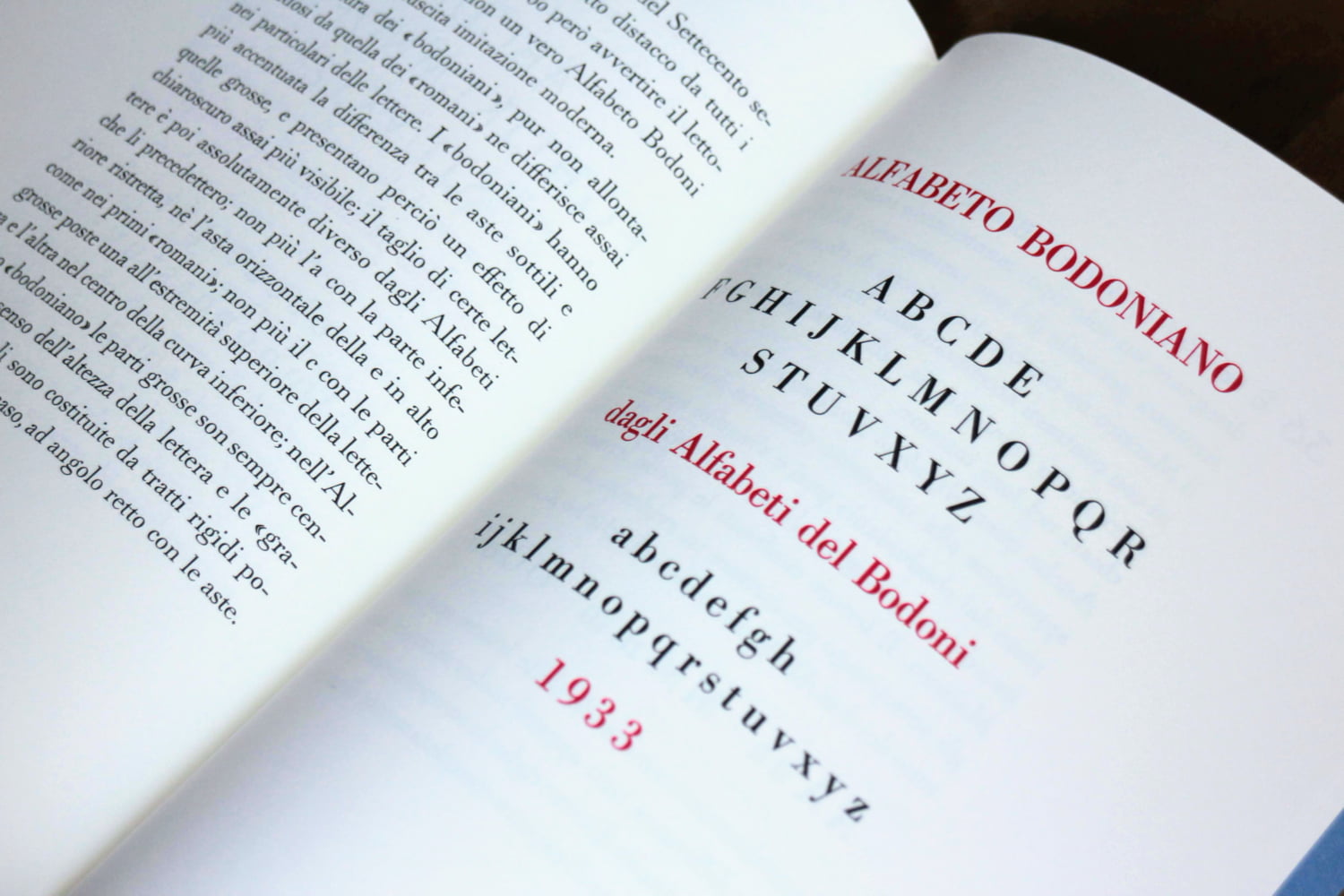

Non meno importante fu l’attività di Bertieri come autore. Firmò diversi libri, tra cui L’Arte di G. B. Bodoni (1913), Come nasce un libro (1931), Il libro italiano nel Novecento (1935).

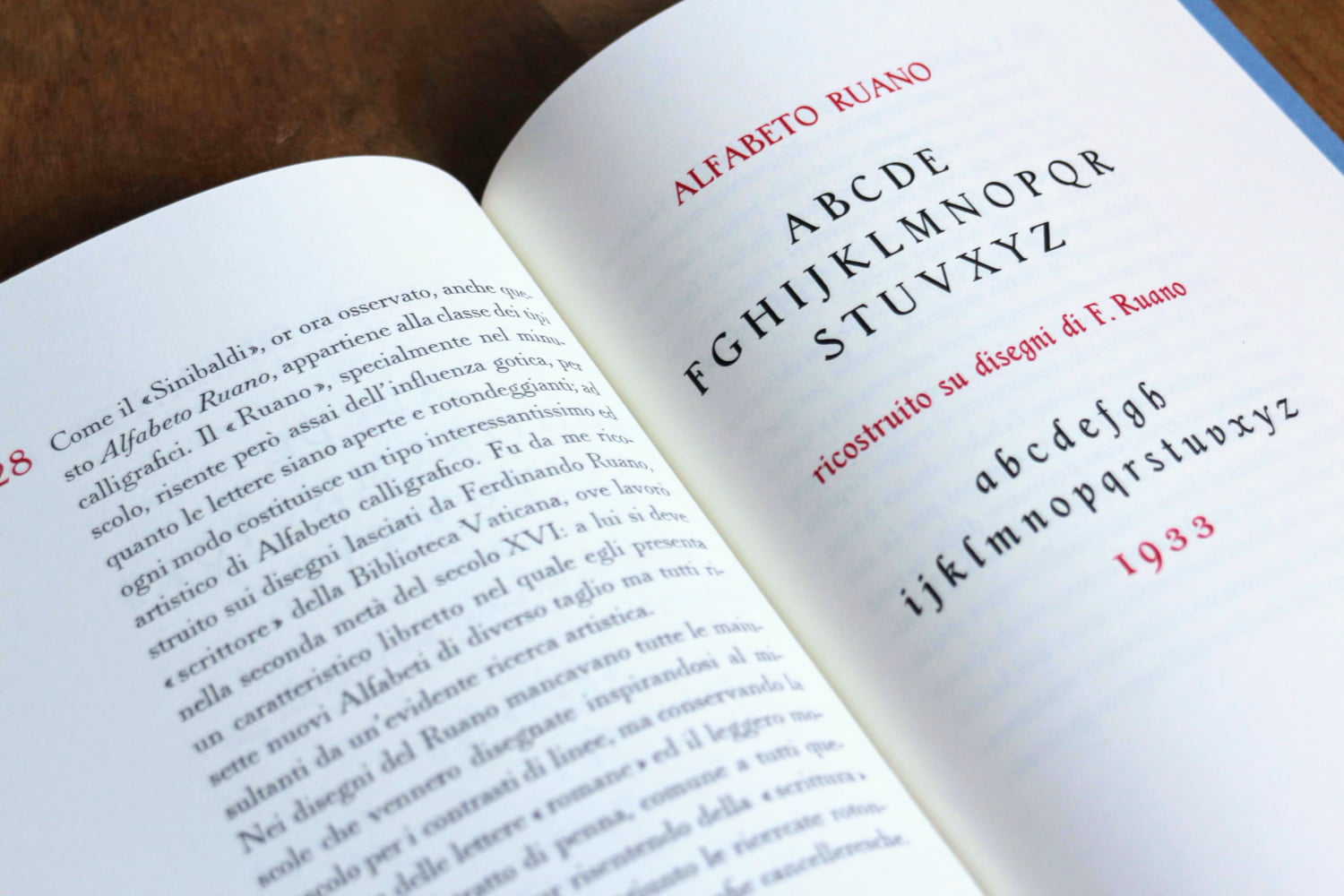

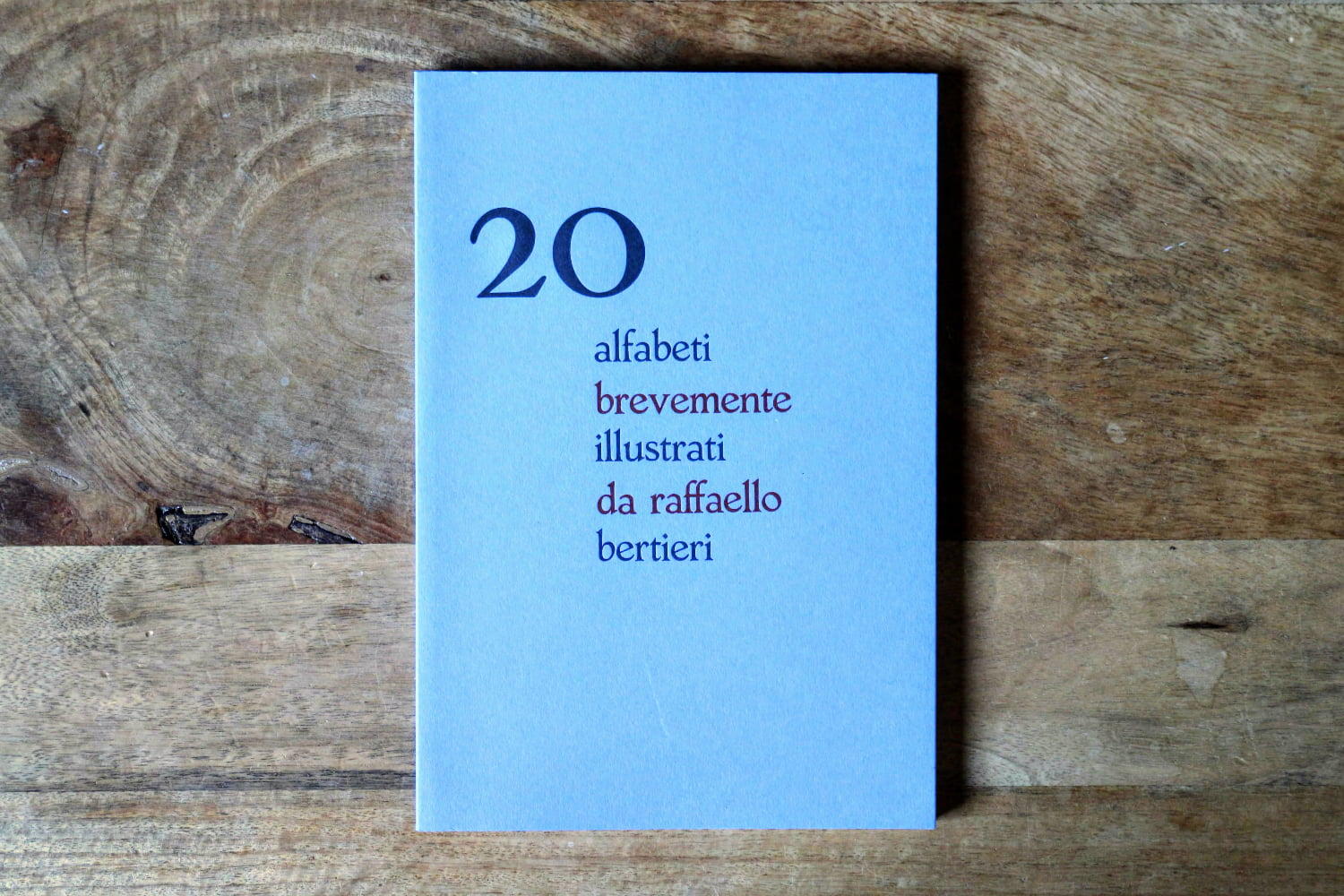

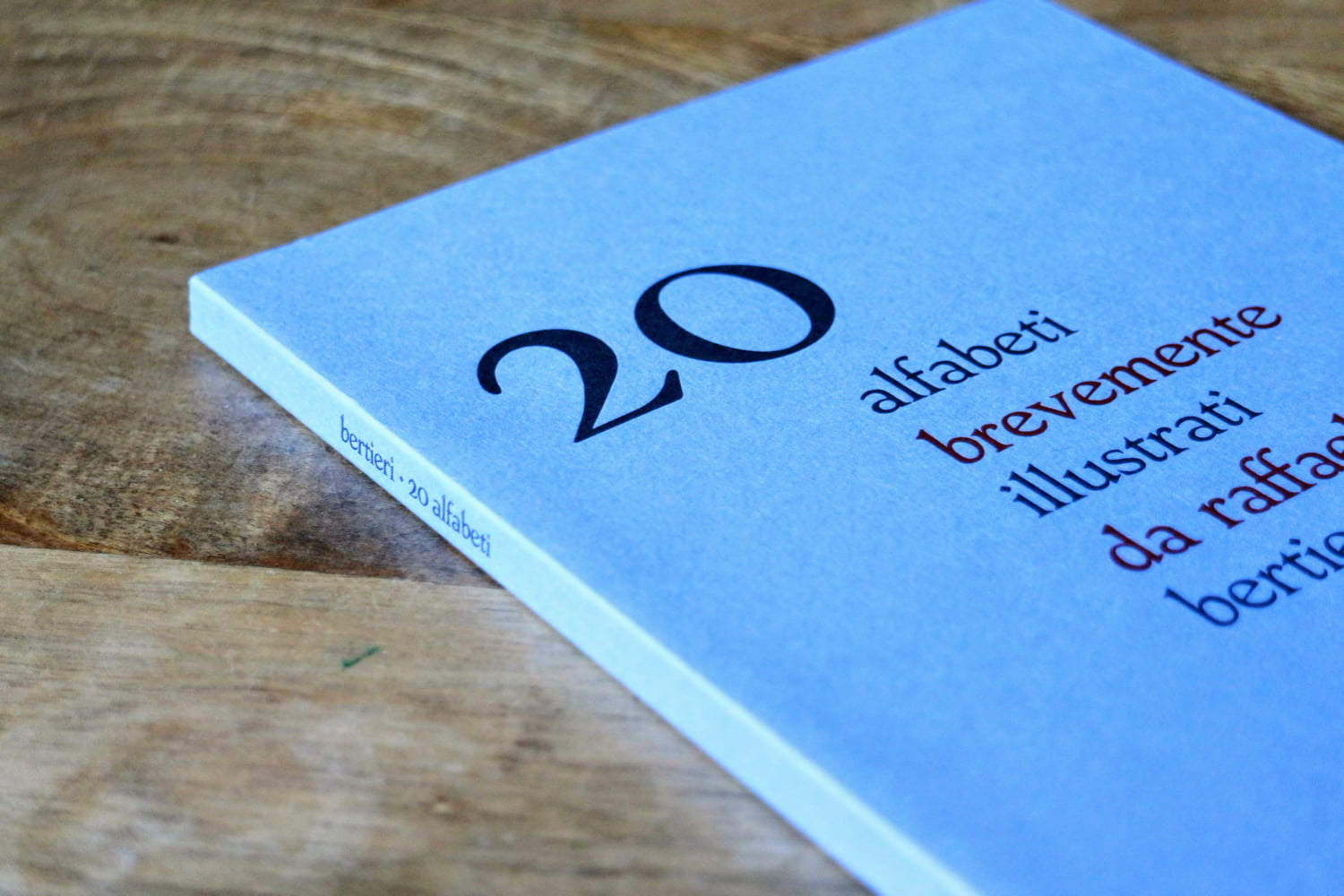

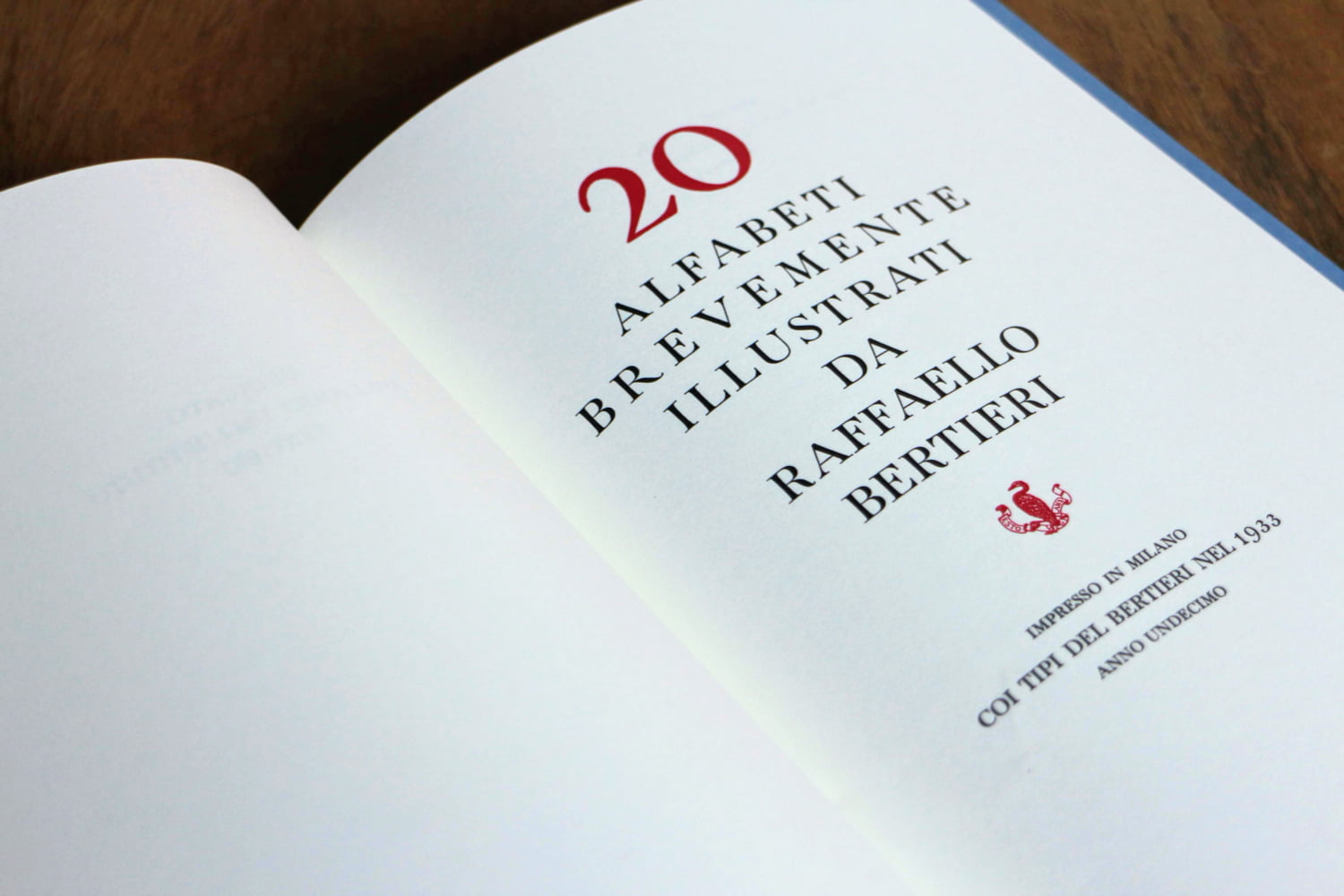

Uno di essi, 20 alfabeti brevemente illustrati, originariamente uscito nel 1933 in sole 275 copie, è stato per decenni quasi introvabile prima di essere recentemente riproposto dall’editore vicentino Ronzani nella sua collana Typographica, della quale ho avuto modo di parlare non molto tempo fa per via di un altro libriccino imperdibile.

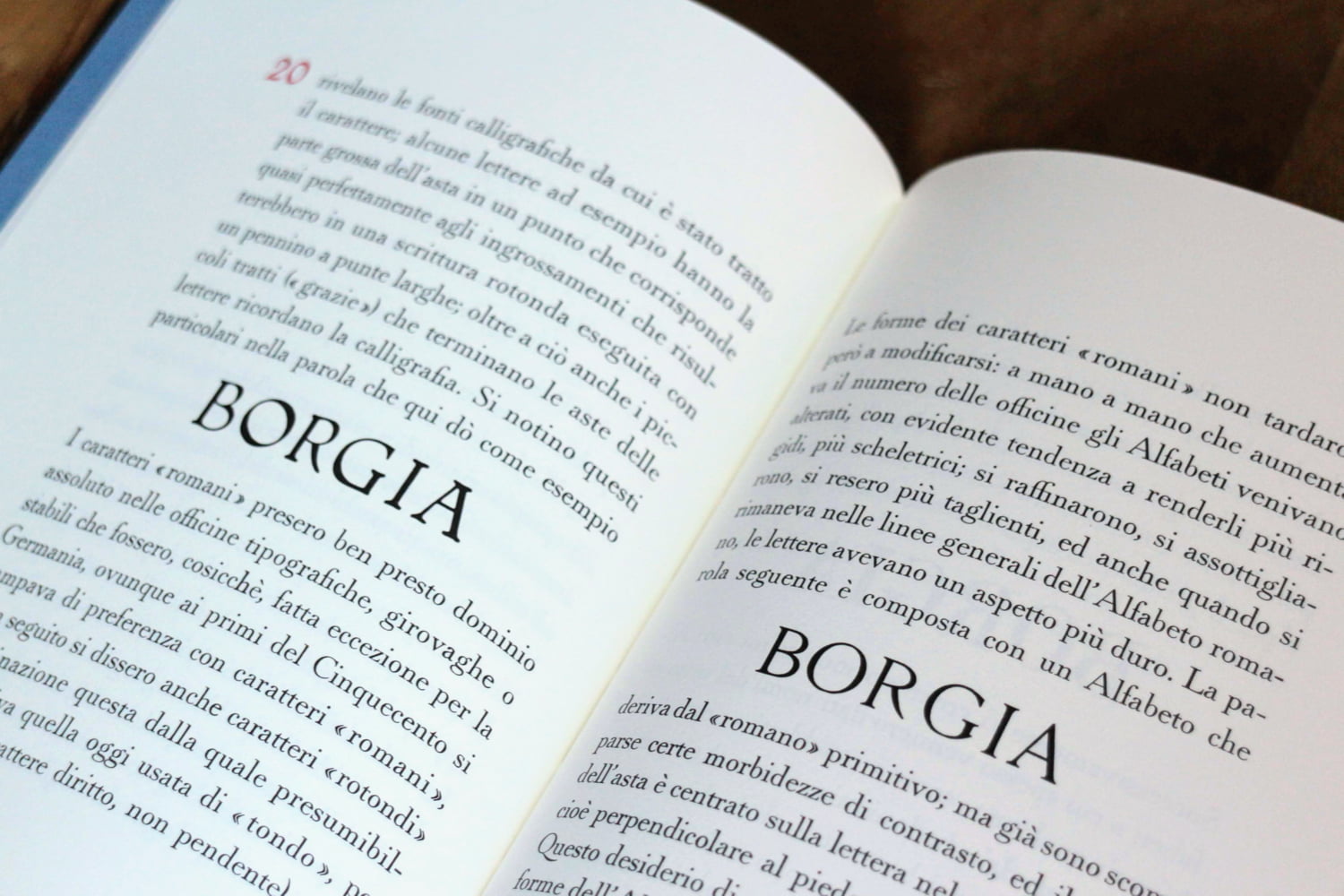

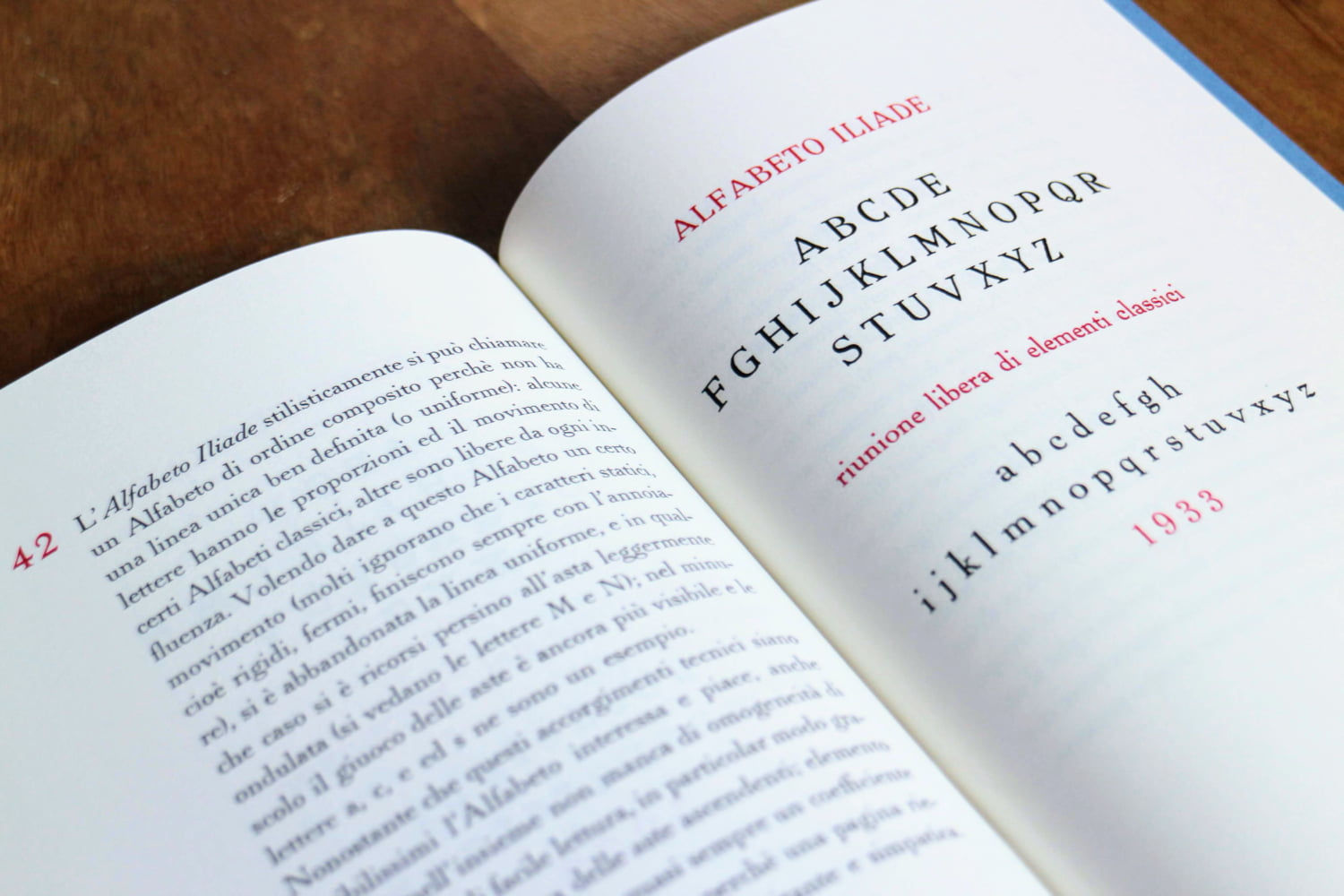

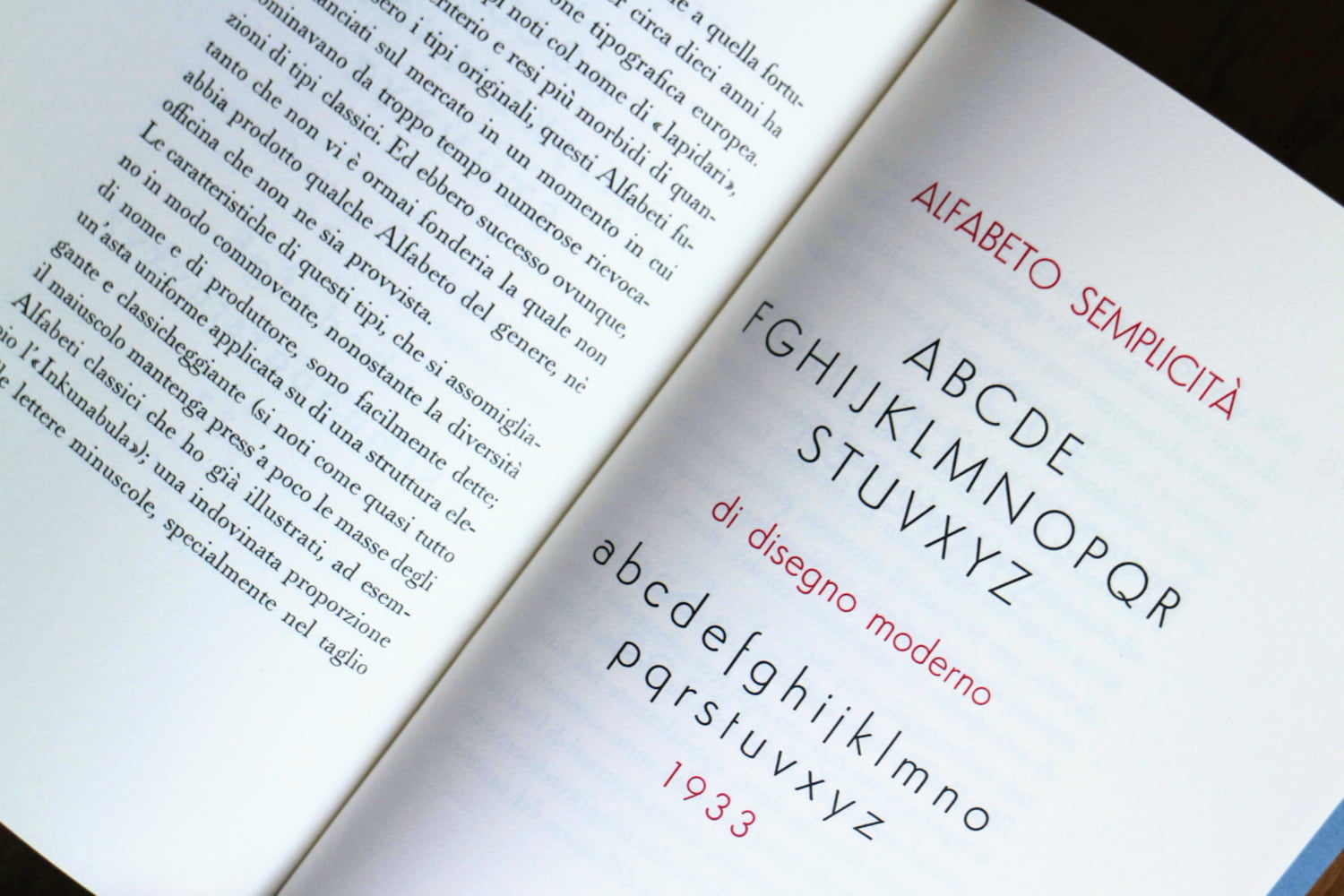

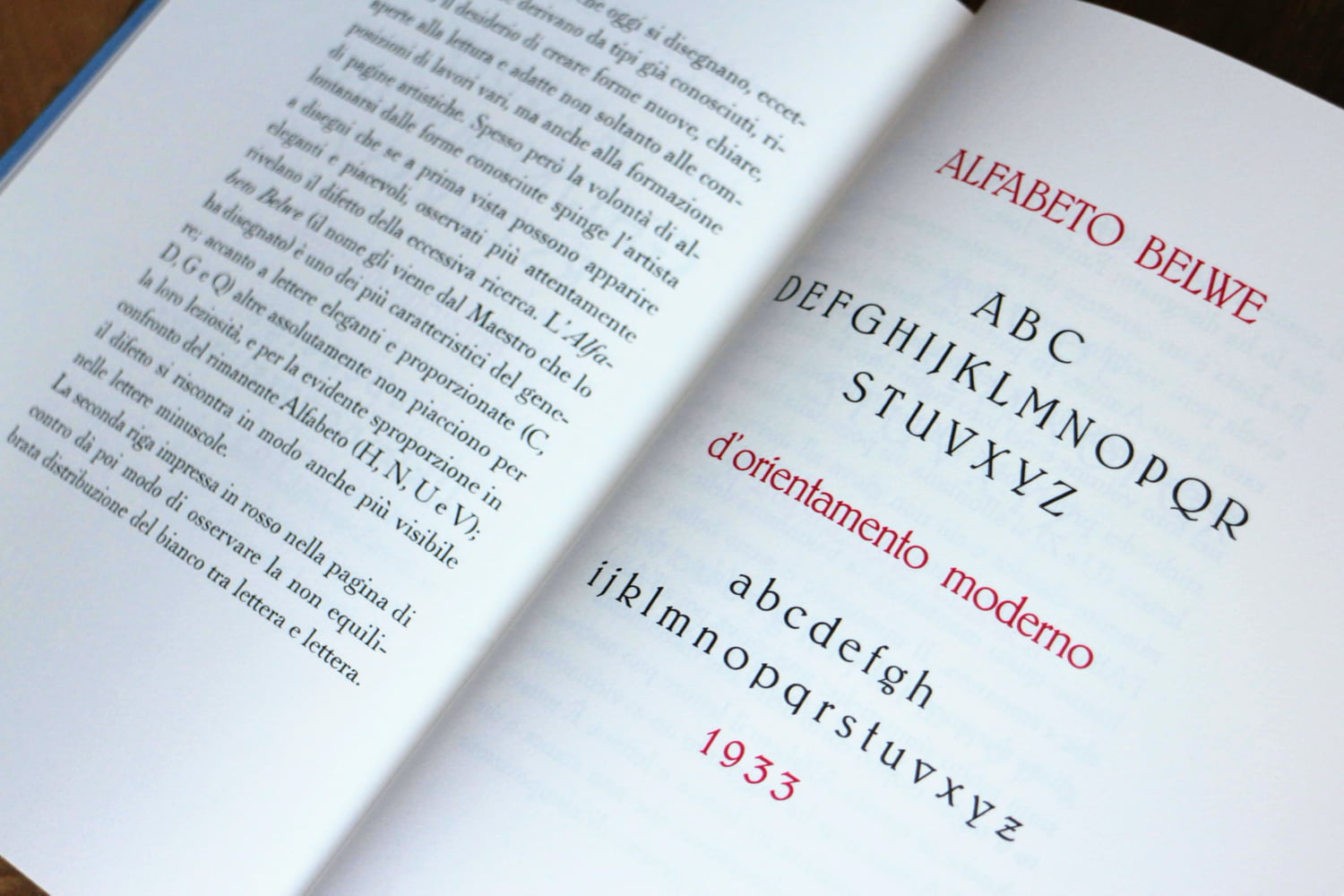

Come ben suggerisce il titolo, l’opera contiene 20 alfabeti, ed è introdotta da un testo dello stesso Bertieri, che chiarisce come si tratti di una pubblicazione per «bibliofili, curiosi, buongustai dell’Arte della Stampa, intenditori e tuttavia non tecnici: osservatori profani ma intelligenti», prima di lanciarsi in una sintesi delle origini e delle caratteristiche formali di alcuni caratteri.

Una “guida per non addetti ai lavori” la si chiamerebbe oggi, fedelmente riprodotta nell’edizione di Ronzani, che presenta anche una copertina in due colori impressa tipograficamente con il torchio a mano.

La nuova ristampa, però, è arricchita da una bella introduzione di Alessandro Corubolo — editore, tipografo, grafico editoriale, studioso di storia del libro e co-fondatore di Ronzani —, che racconta la storia di Bertieri, contestualizza il libro nel panorama storico e tipografico dell’epoca e spiega la scelta degli alfabeti fatta dall’autore, un brillante «autodidatta educato sulle pagine della tradizione classica» che «sente l’esigenza di svecchiare la tipografia italiana, di criticarne le regole passivamente accettate, di combatterne pigrizie e manierismi, ma la sua formazione lo mantiene all’interno della tradizione».