Eclettica, complessa, citazionista, talvolta massimalista, l’architettura postmoderna è spesso un’entità che sfugge alle definizioni, tanto che generalmente se ne parla “per opposizione” al modernismo, citando tutto ciò che l’architettura moderna è stata e quella postmoderna non è. Al funzionalismo modernista oppone l’ornamento e l’estetica, anche fine a sé stessa; al rigore utilitaristico la bellezza effimera; alle rigidità del vero e del giusto l’aria fresca dell’elasticità e del cambiamento.

Anche se le critiche al pensiero modernista si fecero largo già negli anni ’50, così come i primi progetti etichettabili come postmodernisti, la data di nascita “ufficiale” dell’architettura postmoderna l’ha fornita l’architetto e storico statunitense Charles Jencks, considerato il principale teorico del movimento. Secondo lui, i natali vanno ricercati in quel 16 marzo del 1972 in cui, a Saint-Louis, nel Missouri, venne demolito uno degli edifici del quartiere Pruitt-Igoe, progettato dall’architetto Minoru Yamasaki per offrire case funzionali a basso costo per persone in stato di bisogno in una città piena di povertà e di crimine. Costruito negli anni ’50, meno di vent’anni dopo il complesso diventò un ghetto, e venne assurto a simbolo del fallimento degli ideali modernisti1.

La data d’inizio indicata da Jencks è stata presa come riferimento anche dalla casa editrice britannica Blue Crow Media, specializzata — come abbiamo avuto più volte modo di raccontare — in mappe dedicate principalmente all’architettura moderna e contemporanea.

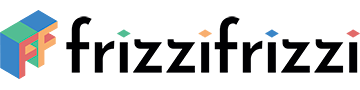

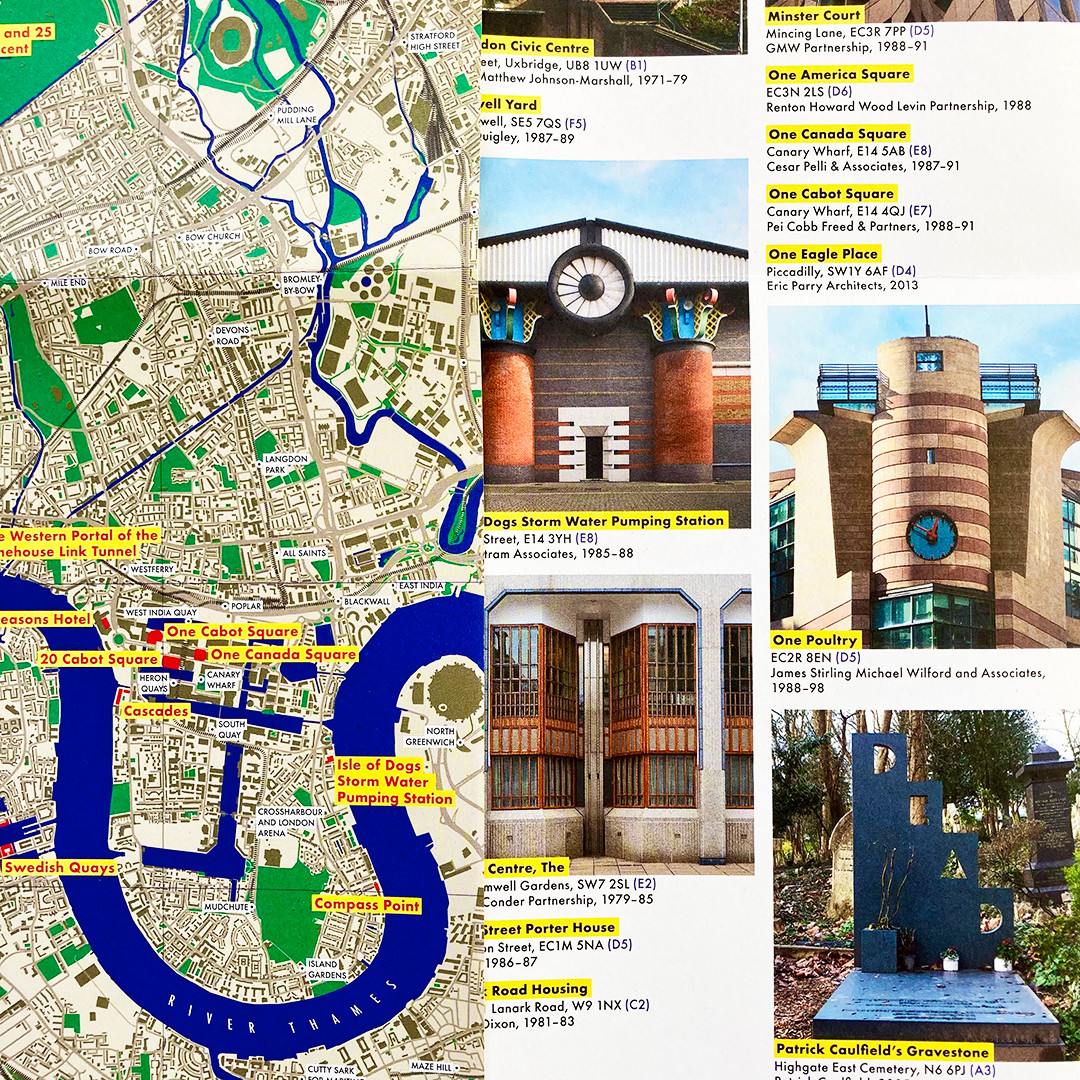

L’ultima uscita, infatti, è focalizzata sull’architettura postmoderna di Londra, che viene pubblicata in un periodo di grande interesse attorno a questo movimento.

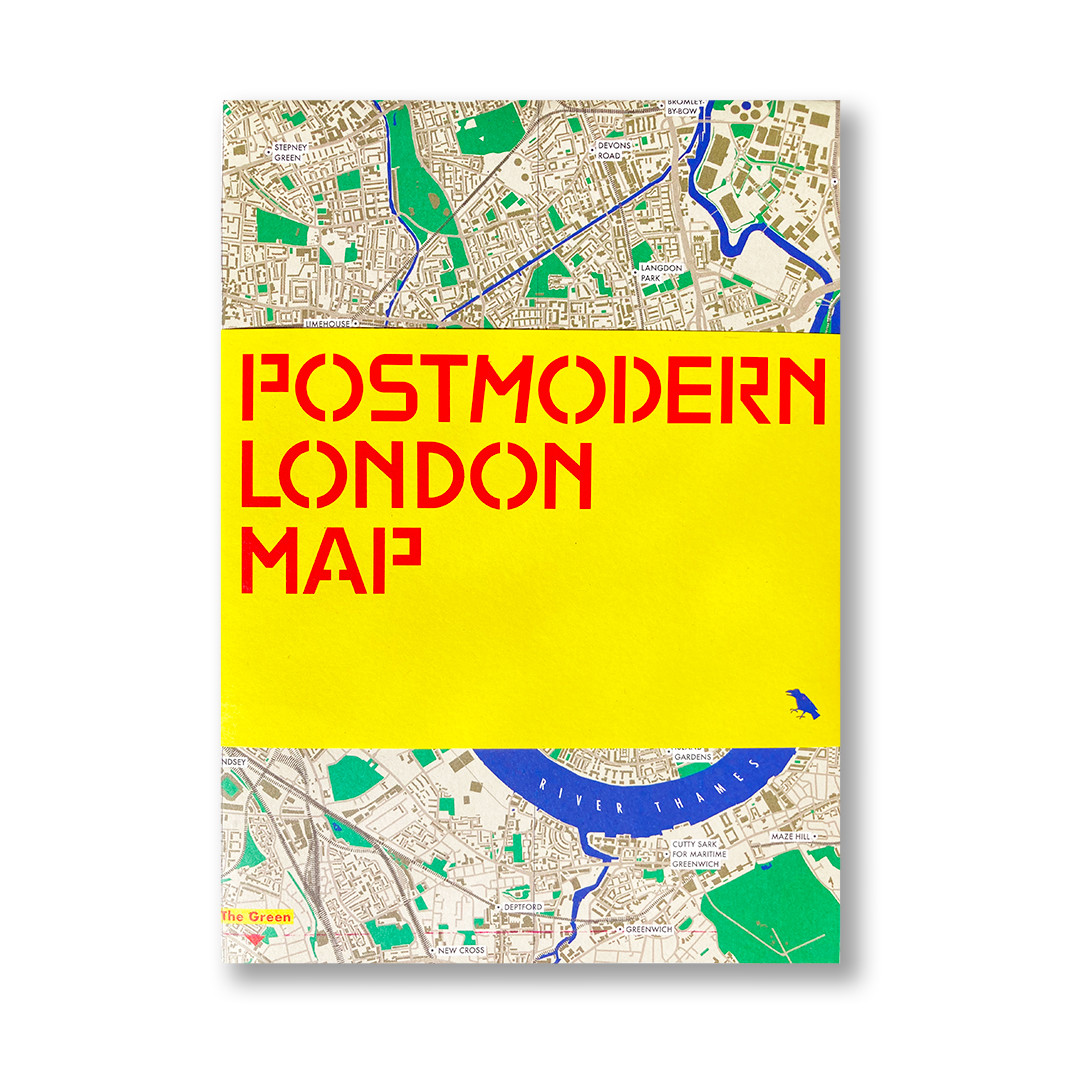

La Postmodern London Map, che si può acquistare online, propone un itinerario in giro per la città, punteggiato di edifici realizzati a partire dagli anni ’70. Si tratta di 50 tappe, identificate dal curatore e giornalista d’architettura Owen Hopkins, e fotografate da Nigel Green, più volte autore degli scatti contenuti nelle carte di Blue Crow Media.

Di seguito la mappa e le foto di alcuni degli edifici presenti.

(courtesy: Blue Crow Media)

John Outram Associates, 1985–88

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

John Outram Associates, 1985–88

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

CZWG, 1991–93

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

MacCormac Jamieson Prichard and Wright, 1986–88

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

Casson Conder Partnership, 1979–85

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

RHWL (based on original designs by Philippe Starck), 1999

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)

Terry Farrell & Partners, 1988–94

(copyright: Nigel Green for Blue Crow Media | courtesy: Blue Crow Media)