Era il 1989 quando uscì l’undicesimo numero di Emigre, rivista indipendente pubblicata dall’omonima fonderia tipografica nata pochi anni prima, nel 1984, a Berkeley, California, su progetto del designer olandese Rudy VanderLans e della designer americana (ma di origina slovacca) Zuzana Licko.

Tanto disprezzata da un modernista ortodosso come Massimo Vignelli, che la definì come una «fabbrica di spazzatura tipografica», Emigre fu in realtà un progetto seminale, in ambito più strettamente tipografico ma anche nella progettazione grafica più in generale, e viene considerata la prima realtà ad aver disegnato caratteri tipografici per e con il computer.

La rivista, che fungeva da vetrina per i font di VanderLans e Licko, fu anche una piattaforma critica piena di fermento, nella quale si discutevano e si analizzavano gli sviluppi sia tecnici che concettuali della professione.

Il numero 11 di Emigre è passato alla storia perché — tra i primi ad essere interamente progettato e prodotto su un Macintosh — trattava dell’allora nuovissimo rapporto tra i designer e le possibilità offerte dal sistema operativo di Jobs e Wozniak.

«Sapere come e quando usare i computer è difficile, dato che abbiamo appena cominciato a renderci conto delle loro capacità. Alcuni designer hanno trovato nei computer una salvezza creativa dalla noia delle metodologie familiari, mentre altri hanno utilizzato questa nuova tecnologia per velocizzare il tradizionale processo di produzione», si leggeva nell’editoriale d’apertura, che si chiudeva con un entusiastico «questo è forse il periodo più emozionante per i designer. La tecnologia digitale è una grande incognita e, dopo tutto, il mistero è la forza più stimolante per scatenare l’immaginazione».

Sono passati trentadue anni da allora. Nel digitale vi siamo immersi probabilmente più di quanto potessero mai immaginare nel 1989, l’abbiamo esplorato in lungo e in largo, e una parte sostanziale delle nostre vite si affida ai software per quasi tutte le attività, ordinarie e straordinarie. E per quanto riguarda i designer, che sul software basano il 99% della loro attività: essi vivono ancora quel «most exciting of times» evocato dall’editoriale di Emigre?

Secondo il giovane progettista grafico Alessandro De Vecchi, che doveva ancora nascere quando uscì Emigre n.11, la risposta è no, e al tema ha dedicato la sua tesi di laurea, chiarissima fin dal titolo: Less Exciting Times. Il designer come estensione del software.

Classe 1996, co-fondatore del collettivo FRAGILE, De Vecchi si è laureato nel 2020 in design della comunicazione al Politecnico di Milano e con la sua tesi — svolta con Francesco E. Guida come relatore e realizzata col contributo di Silvio Lorusso, designer e ricercatore, Sebastian Schmieg, artista, e Thierry Brunfaut, direttore creativo di Base Design — tenta di esplorare la condizione del graphic designer contemporaneo in relazione agli strumenti che utilizza per svolgere la propria professione e per modellare la propria identità personale.

Per saperne di più, ho chiesto a De Vecchi di raccontare il suo progetto.

«I believe in his light» dice una voce femminile sognante mentre a schermo una luce bianca si sovrappone a rapide immagini confuse, astratte e lampeggianti. È la fine di Ode to Software, una dichiarazione d’amore e fiducia verso un’entità mai nominata e rivelata soltanto nel titolo.

Il video, realizzato come parte del progetto di tesi, racconta la relazione tra designer e software tramite animazioni, musica e voci. Mentre le prime due seguono i tempi lenti ma anche convulsi del rapporto uomo-macchina, la voce racconta il modo in cui il software assolve a tutte le sue necessità, ed è talvolta interrotta da una realizzazione fugace e razionale della propria condizione («Maybe this isn’t exciting anymore»), prontamente insabbiata per mantenere in piedi la propria identità, mutuata anche dal software.

«Il software non fa il designer». La quantità di volte che ho sentito ripetere questa frase è sicuramente uno dei fattori che ha contribuito alla nascita di questa tesi. Amici, professori, colleghi, veterani della professione: per il mondo del design sembra essere una verità inconfutabile. È un’idea che condivido: possedere un software e utilizzarlo con maestria non ti rende certamente un progettista, per lo stesso motivo per cui comprare una macchina fotografica e conoscere il suo funzionamento non ti rende un fotografo.

Contemporaneamente però, ho cominciato, nel tempo, a notare quante delle attività che svolgevo quotidianamente nel fare design fossero svolte dentro un software. Progettare e disegnare, interagire con clienti e colleghi, formarsi e aggiornarsi, ricercare e archiviare, promuoversi: se dovessimo trovare un elemento in comune di tutte queste attività questo sarebbe il software. Questo non le sostiene soltanto, ma diventa condizione necessaria per la loro esistenza. Vuoi vedere allora che invece il designer è effettivamente fatto dal software?

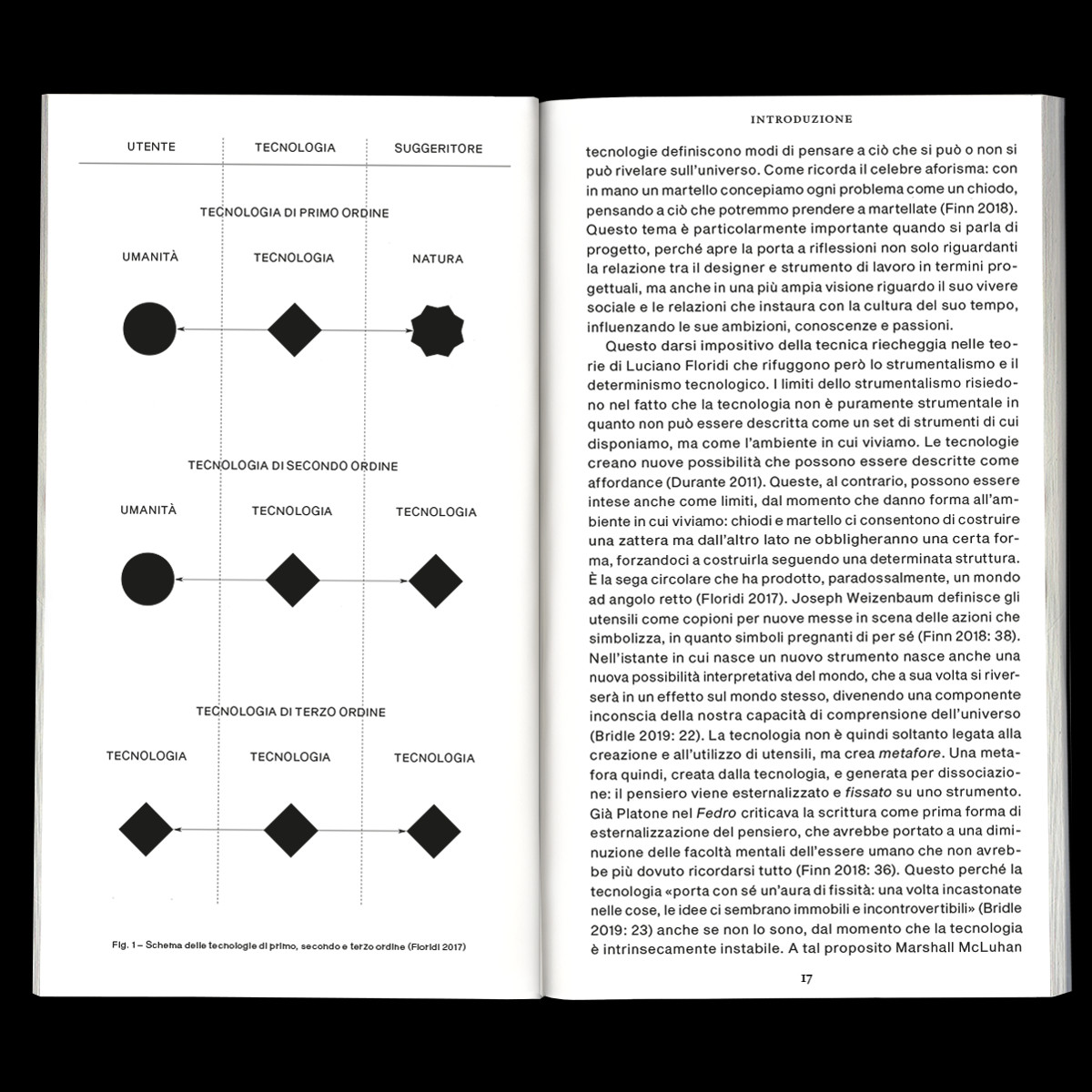

C’è un esempio che fa James Bridle in New Dark Age che credo sia illuminante per comprendere il nocciolo centrale della questione. Per far capire al lettore l’importanza che ricopre il software nella società contemporanea si concentra su un luogo specifico: l’aeroporto.

Cos’è un aeroporto senza il software? «Un enorme hangar pieno di gente incazzata» dice Bridle. Se il software gestisce le prenotazioni, i check-in, registra i dati personali, verifica i passaporti, organizza i voli e consente comunicazioni con piloti, strutture e aeroporti, un crash del software revocherebbe lo status di aeroporto all’intera struttura.

Se eliminassimo di colpo il software dalla pratica quotidiana dei designer, come fanno i prestigiatori quando tirano velocemente la tovaglia di un tavolo apparecchiato, piatti e bicchieri rimarrebbero perfettamente dov’erano o qualcosa verrebbe inevitabilmente trascinata via (e cadrebbe a terra in frantumi)?

Less Exciting Times intraprende un viaggio nel tentativo di esplorare queste domande, tanto da un punto di vista disciplinare e professionale, quanto da uno più strettamente filosofico, coinvolgendo tematiche più strettamente sociologiche, economiche e culturali.

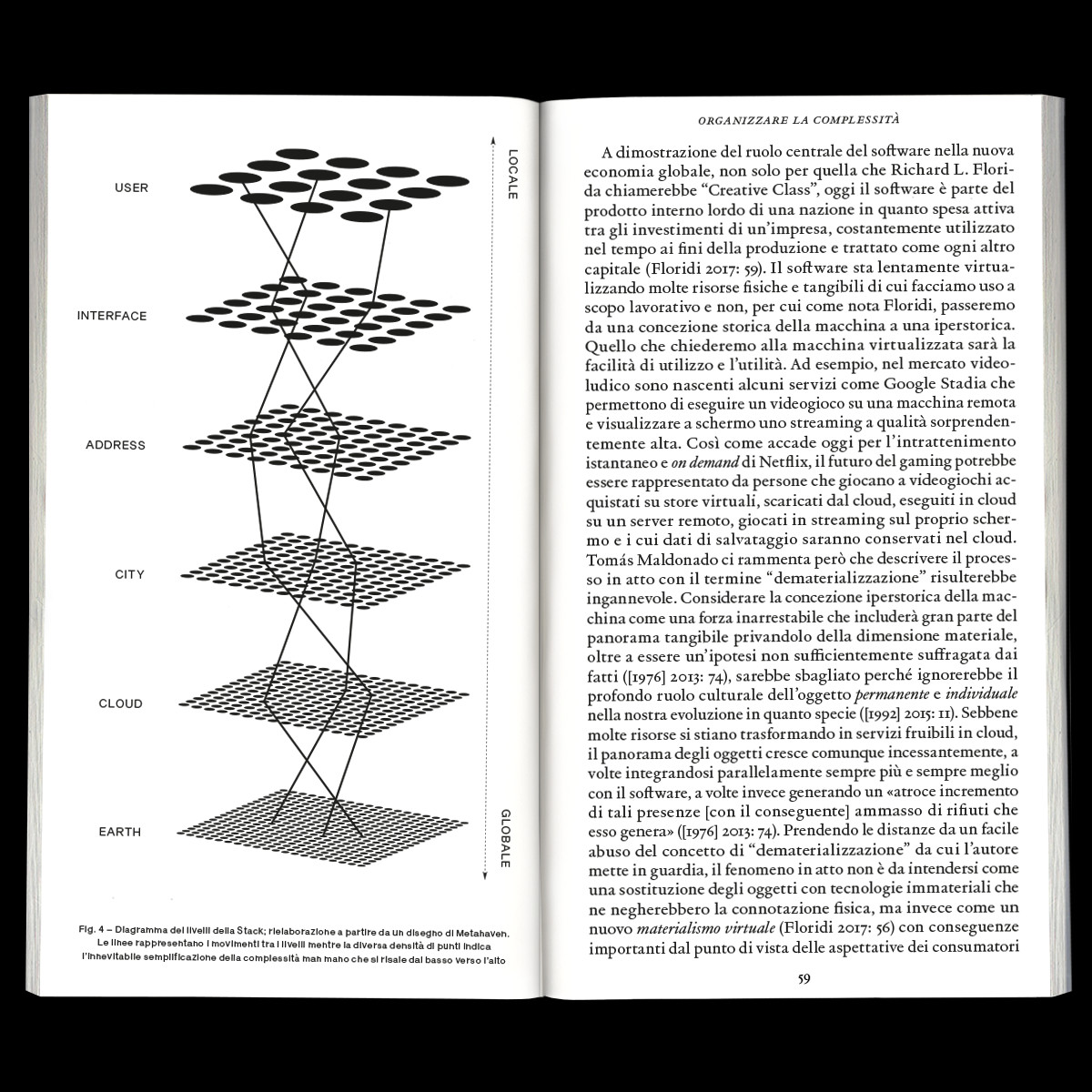

L’ipotesi di partenza è che la disciplina del design della comunicazione sia da anni al centro di un processo di softwarizzazione che non ne ha soltanto trasformato il processo e il metodo, ma anche l’identità stessa dei professionisti e le loro condizioni lavorative. Attraverso la metafora di una scatola nera (il software) inserita in una seconda scatola nera (il design process), la tesi denuncia una preoccupante intersezione del campo disciplinare con ideologie soluzioniste, individualiste e imprenditoriali, incarnate dagli stessi strumenti utilizzati quotidianamente dal professionista.

Nell’editoriale del celebre numero 11 di Emigre, all’alba di quella che sarebbe stata l’era dei computer, gli autori del magazine affermavano entusiasticamente «This is perhaps the most exciting of times for designers».

Less Exciting Times aggiorna quella frase secondo un certo grado di pessimismo e disillusione proprio nel tentativo di sfruttare la negatività come strumento per porre le basi del discorso. Anche il sottotitolo segue la stessa filosofia, descrivendo la figura del designer della comunicazione come una mera estensione di quello che dovrebbe essere solo uno strumento e relegando il designer a uno stato marginale, discriminato, accessorio.

Un tema così complesso ha richiesto un approfondimento storico, al quale la tesi dedica il primo capitolo, per mettere in luce la progressiva emersione della figura del designer della comunicazione in relazione all’ambiente di lavoro, da intendersi come ambiente tecnico, culturale, sociale ed economico. Questo excursus ha permesso poi di contestualizzare lo studio relativo alla dimensione lavorativa del designer contemporaneo.

Parlare della relazione tra designer e software significa infatti parlare anche del progressivo spostamento verso l’autonomia dell’intero contesto professionale. Essere “imprenditori di sé stessi” è un imperativo con cui i graphic designer, così come tutti gli altri “lavoratori della conoscenza”, devono fare i conti sempre più spesso. Qui si è resa necessaria l’intervista a Silvio Lorusso per mettere in relazione il suo Entreprecariat con l’ambito più strettamente inerente la disciplina del design. In particolare, l’intervista a Lorusso si è rivelata utile anche per affrontare un tema, quello della “intellettualizzazione” del designer, che rappresenta l’unica reazione del designer a un mondo che non lo riconosce.

Dopo aver trattato questi temi preliminari e strettamente connessi alla questione centrale, ho scelto di evidenziare il problema nella relazione designer-software sintetizzando l’attività lavorativa del “designer lavoratore autonomo” in quattro aree: la ricerca, la progettazione, la gestione e la promozione.

Anche se l’idea di questa tesi è nata a inizio 2020, nel corso degli anni precedenti ho maturato un interesse personale per questo ambito di ricerca, non solo leggendo autori come Morozov, Fisher, Manovich, Finn, Bratton, Floridi o Bridle, ma raccogliendo tutta una serie di casi studio ed eventi rilevanti che si sono rivelati fondamentali per fornire esempi effettivamente tangibili della “softwarizzazione” di cui parlo. Ho cercato quindi di gettare luce sulle diverse modalità attraverso cui il “software” (nella sua più ampia accezione) esercita una serie di influenze sul professionista della comunicazione in ogni aspetto della sua vita professionale e non, sfumando i confini tra lavoro e non-lavoro. Così la ricerca, parte fondamentale dell’attività di un graphic designer, diventa più simile a una ricezione passiva di contenuti, la gestione del proprio tempo un lavoro che si sovrappone alla vita stessa e la promozione del sé un elaborato insieme di attività che influenzano anche il modo in cui si progetta. Per questa parte è stato di grande aiuto il confronto con Thierry Brunfaut, direttore creativo all’interno di un grosso studio internazionale, a partire da una sua riflessione sull’impatto che una singola piattaforma, Pinterest, ha avuto sul settore.

Ma è Instagram ad aver convogliato gran parte della mia attenzione fin da subito. L’idea di un design divenuto “Instagram-oriented” fu una delle prime idee emerse all’inizio del percorso, proprio per il ruolo occupato da tale social network oggi. Una posizione, la sua, di totale influenza e controllo non solo delle soluzioni progettuali, costantemente influenzate da immagini globalizzate, ma anche delle identità dei progettisti stessi.

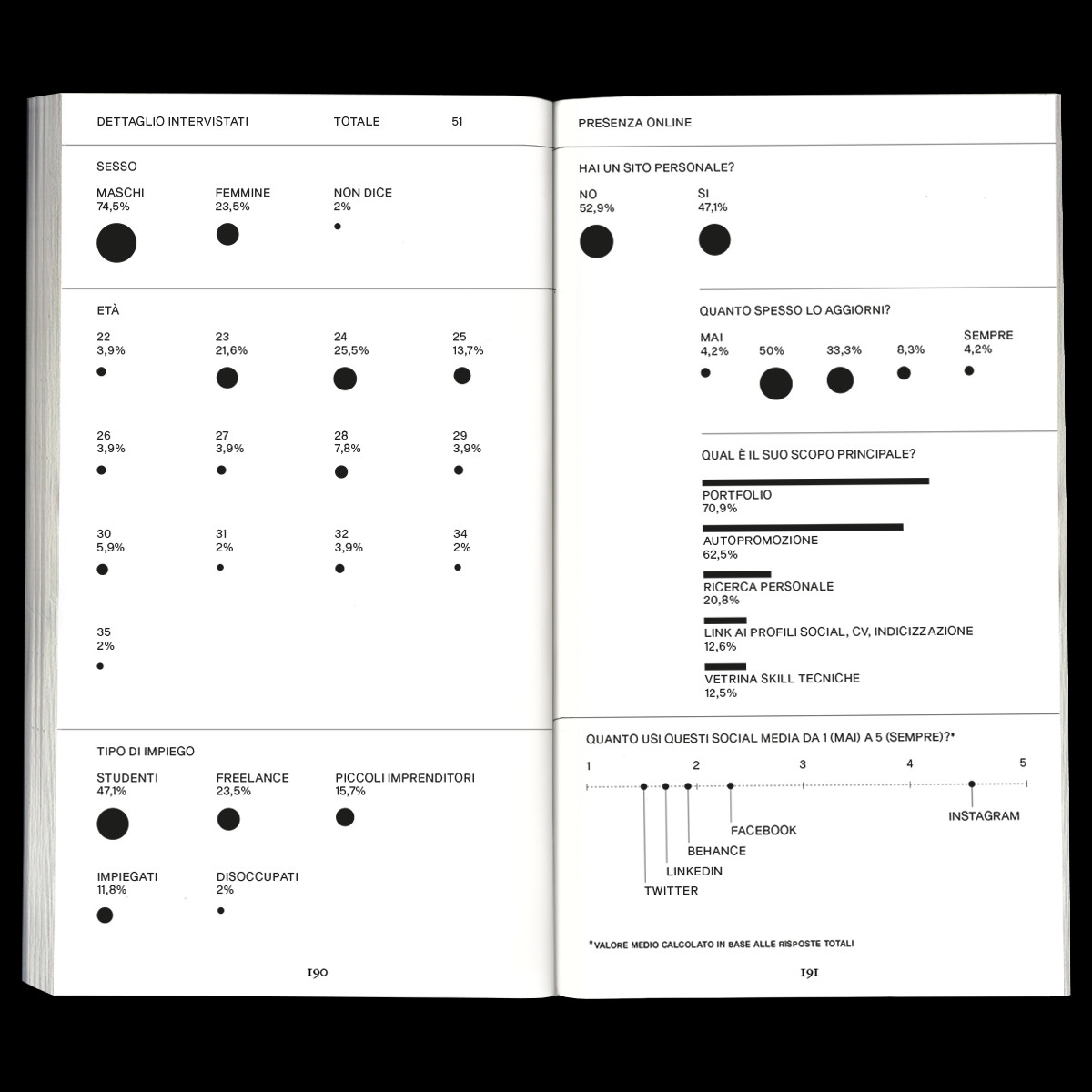

L’analisi del ruolo di Instagram all’interno della disciplina del graphic design si è rivelata di importanza fondamentale, poiché includeva al suo interno praticamente tutti i temi affrontati fino a quel momento. Il sondaggio ha esplorato proprio la specifica dimensione, intima e personale, del rapporto tra designer e social network, confermando gran parte delle ipotesi di partenza.

La tesi cerca di dimostrare come Instagram, così come Pinterest, o la Suite Adobe, hanno contribuito a creare un “nuovo design process”, sempre meno comprensibile e controllabile. La mia risposta alla domanda di partenza è che non possiamo più affermare che i nostri attrezzi di lavoro siano “soltanto strumenti” e che è invece necessario esporre i limiti dell’idea per cui “il software non fa il designer” da cui siamo partiti.

La mentalità progettuale contemporanea è evoluta in simbiosi con il software a tal punto da non poter essere più considerata indipendentemente da esso. Se il software controlla il modo in cui designer lavora, trova lavoro, si promuove, gestisce il proprio lavoro e interagisce con il mondo, viene da sé che almeno in parte il designer sia effettivamente un prodotto del software.