38 ragazze e ragazzi hanno provato a rappresentare il concetto di fine durante il corso di Comunicazione Pubblicitaria: i loro lavori sono esposti online

Sono quasi 17 anni che io e la mia compagna Ethel conviviamo. Abbiamo cambiato tre appartamenti, avuto due bambine, e finora ci siamo tenuti ben lontani dalla burocratica consuetudine di rinchiudere in un contratto civile l’incommensurabile complessità e pienezza dello scegliersi l’un l’altra per trascorrere il resto della propria vita. In poche parole: niente matrimonio.

Solo di recente — soprattutto su spinta dei rispettivi genitori, che stanno invecchiando con un sovraccarico di preoccupazioni, in un mondo in preda alla pandemia e devastato dalla crisi climatica — si è affacciata l’ipotesi di desistere e lasciarsi “unire” ufficialmente da un rappresentante della pubblica amministrazione (suona grottesco perché lo è).

Ci siamo informati, abbiamo letto moduli da compilare con le crocette — unione dei beni, separazione dei beni — e ne abbiamo discusso molto.

Una mattina, parlando, è uscita fuori una parola che, in questi 17 anni, né io e né lei avevamo mai pronunciato in merito alla nostra relazione: divorzio. Ho avuto un’epifania. Per quanto banale possa sembrare, mi sono reso conto solo in quel momento che divorzio è un concetto che entrambi abbiamo partorito nell’istante stesso in cui abbiamo aperto idealmente la porta all’idea di matrimonio. Quando abbiamo cominciato a pensare all’uno, l’altro silenziosamente si è affacciato.

Eravamo a tavola per la colazione, e quell’improvvisa rivelazione è diventata l’occasione per parlare alle nostre figlie del potere della parola — che appena pronunciata diventa in qualche modo concreta, comincia a muoversi nel mondo, costruendo e distruggendo — e di come l’introduzione di un nuovo concetto implichi necessariamente la nascita del suo contrario: se c’è un noi, c’è anche un voi; se c’è un dentro, c’è un fuori; se c’è una vita, c’è pure una morte; se c’è un inizio, c’è una fine.

Ce lo portiamo dietro fin dalla notte dei tempi, questo dualismo. Nel momento in cui ci siamo resi conto di esistere, di essere, abbiamo cominciato a rimuginare sul non essere. Quando abbiamo immaginato una cosmogonia, l’escatologia ha fatto capolino tra le pieghe dell’intelletto, e ci siamo serviti di entrambe, confezionandole in affascinanti narrazioni capaci di conquistare per millenni intere civiltà, per esorcizzare e provare a scacciare l’indicibile terrore — che diventa rifiuto: quello della morte.

La fine — che si tratti di quella ultima, definitiva, del cosmo e di tutto ciò che esso contiene, oppure delle piccole/grandi conclusioni che ci troviamo a esperire durante la nostra esistenza: la fine di una relazione, quella di un periodo importante della nostra vita, la morte di qualcuno che ci è caro, l’idea di suicidio — è qualcosa che innanzitutto raccontiamo a noi stessi, prima ancora o nel momento stesso in cui (quando è possibile farlo) ci troviamo a viverla. Ce la immaginiamo; ne fantastichiamo e ne costruiamo mentalmente infinite varianti; ne facciamo oggetto di speculazione usando ogni strumento intellettivo a nostra disposizione; la sommergiamo con strati su strati di ironia e la trasformiamo in meme per evitare di dover guardare direttamente nell’abisso.

Ma la fine è sempre lì, immobile nel tempo. Ci aspetta, quando dobbiamo ancora raggiungerla, e ci lascia addosso qualcosa dopo che l’abbiamo incontrata in una delle sue tante forme.

«La fine ci lascia sempre qualcosa. Non solo perché qualcosa finisce, non c’è più, è diventato qualcos’altro, ma soprattutto perché ci cambia, dentro, anche quando non ce ne accorgiamo. Per questo ad esempio un luogo che ha finito di essere un luogo vissuto non è più lo stesso, mantiene una energia strana, è l’energia della fine», scrive il nostro Tommaso Bovo, che oltre a firmare splendidi articoli per Frizzifrizzi insegna anche presso l’Istituto Europeo di Design di Firenze.

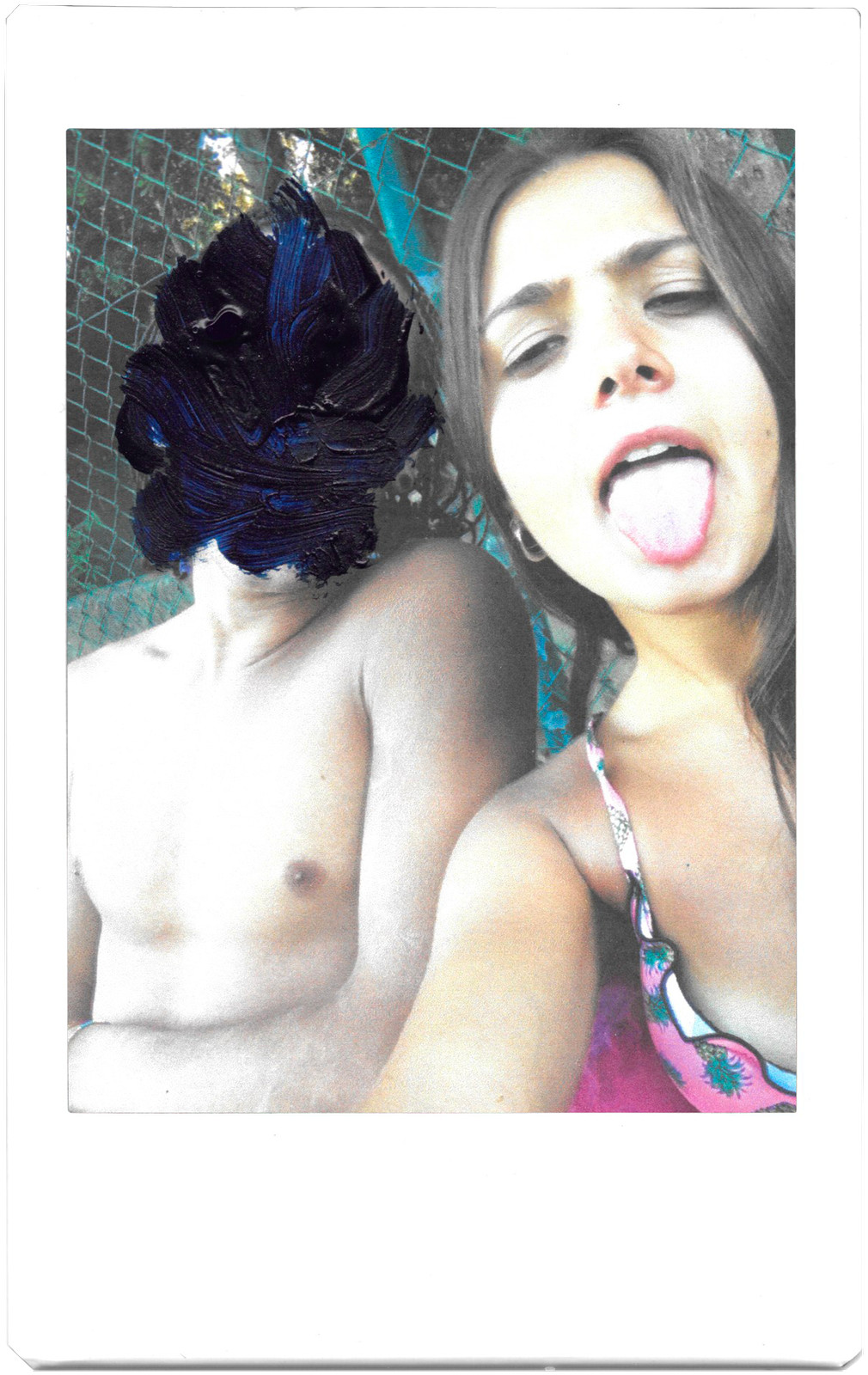

All’inizio di quest’anno, coi suoi studenti e le sue studentesse del corso di Comunicazione Pubblicitaria, Bovo ha deciso di lavorare proprio sul concetto di fine, chiedendo loro di interpretarlo attraverso delle immagini.

«L’obbiettivo», mi ha spiegato, «è stato quello di provare a portare un corso di design della comunicazione vicino ai confini della speculazione artistica: provare a forzare i mezzi canonici della disciplina. Credo che oggi siamo circondati da grafiche tecnicamente ben eseguite, con immagini perfette, ma fredde e pronte ad essere dimenticate su uno scroll di Pinterest. Mi chiedo, è quello il compito di un designer? Creare impaginati gradevoli? Credo di no. Credo che al designer sia richiesto di emozionare, e far riflettere, attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi. Non ha senso imparare a strutturare una perfetta griglia grafica se poi quel progetto è incapace di colpire il cuore e la mente di chi lo guarda».

Iniziato prima del lockdown, il progetto non si è fermato durante il confinamento imposto dai decreti ministeriali, ma ne è uscito profondamente cambiato.

Studenti e studentesse hanno lavorato da remoto, con pochissimi materiali a disposizione e limitate possibilità di uscire a lavorare in luoghi che non fossero isolati e deserti.

D’altra parte, con le proprie abitudini completamente rivoluzionate da questo stop forzato, il contesto è diventato più che mai funzionale al compito di immaginare la fine.

«Ci sono stati momenti molto intensi, fino alla commozione. I ragazzi hanno

scavato dentro ricordi, emozioni, paure. C’è chi ha parlato del fuoco perché in passato è stato gravemente colpito da questo elemento distruttivo, chi ha ripercorso la visione della morte, chi ha lavorato sulle molte fini che viviamo quotidianamente», racconta Bovo, che ha consigliato a tutti di non aver paura delle “immagini sbagliate” e di sperimentare liberamente con quelli che normalmente vengono visti come errori: sfocature, mossi, foto “bruciate”.

Il risultato finale (appunto) del progetto avrebbe dovuto essere una mostra da organizzare a maggio in un luogo fisico, ma a causa della situazione è stato deciso di trasformarla in un’esposizione online.

La piattaforma scelta è Behance, dove ora è possibile vedere La Fine nelle sue tante forme, come pensata, vissuta e creata da Giulio Aiazzi, Lorenzo Barberi, Tommaso Bordoni, Sara Caciolli, Valeria Carnevali, Federico Caroli, Silvia Cazzati, Alice Cecchini, Letizia Crocetti, Alice D’Amico, Cristina De Angelis, Isabella De Nichilo, Alice Di Giosio, Rebecca Fabbri, Irene Fanti, Miguel Frisancho, Cosimo Gambarelli, Grazia Gullotta, Yingying Hu, Cristian Magani, Chiara Mazzini, Irene Moretti, Rea Murataj, Tommaso Neri, Noemi Nutini, Rebecca Pacini, Carlotta Pastorelli, Eugenia Poli, Carlotta Policarpo, Veronica Porcini, Vincenzo Profetto, Emanuele Roccatelli, Edoardo Rossi, Elena Rossi, Veronica Sellitto, Lisa Vescovi, Sara Vivarelli, Elisa Wang.

Tra ricordi, simboli e metafore, sono opere che non hanno bisogno di spiegazioni — la fine, quando appare davanti ai nostri occhi, è evidente, pure quando si tratta di esperienze che personalmente non abbiamo mai vissuto.