Viviamo l’epoca del capitalismo più sfrenato, dove tutto è in vendita: abiti e corpi, beni di prima necessità e lussuosissime futilità. Si può comprare la possibilità di saltare la coda, di avere cure migliori, di frequentare scuole che offrono diplomi capaci di aprire mille porte altrimenti chiuse a tutti gli altri, di inquinare, di avere la cittadinanza in un paese straniero, di andare a caccia di animali protetti, di starsene ben separati dalla gente comune (a tal proposito consiglio un bel libro che lessi qualche anno fa, Quello che i soldi non possono comprare — spoiler: davvero poco —, scritto da Michael J. Sandel, filosofo e docente di Harvard).

I negozi sono ovunque: nelle chiese, nei musei, nei palazzi istituzionali. Talvolta ci sono pure quando non si vedono. E vendono ogni cosa che sia possibile immaginare, e di tanto in tanto pure ciò che va oltre la nostra immaginazione.

Ma in effetti non c’è un negozio proprio per tutto. «C’è un negozio praticamente per tutto tranne, in realtà, tante cose», dice la giovane designer e illustratrice Elisabetta Vedovato.

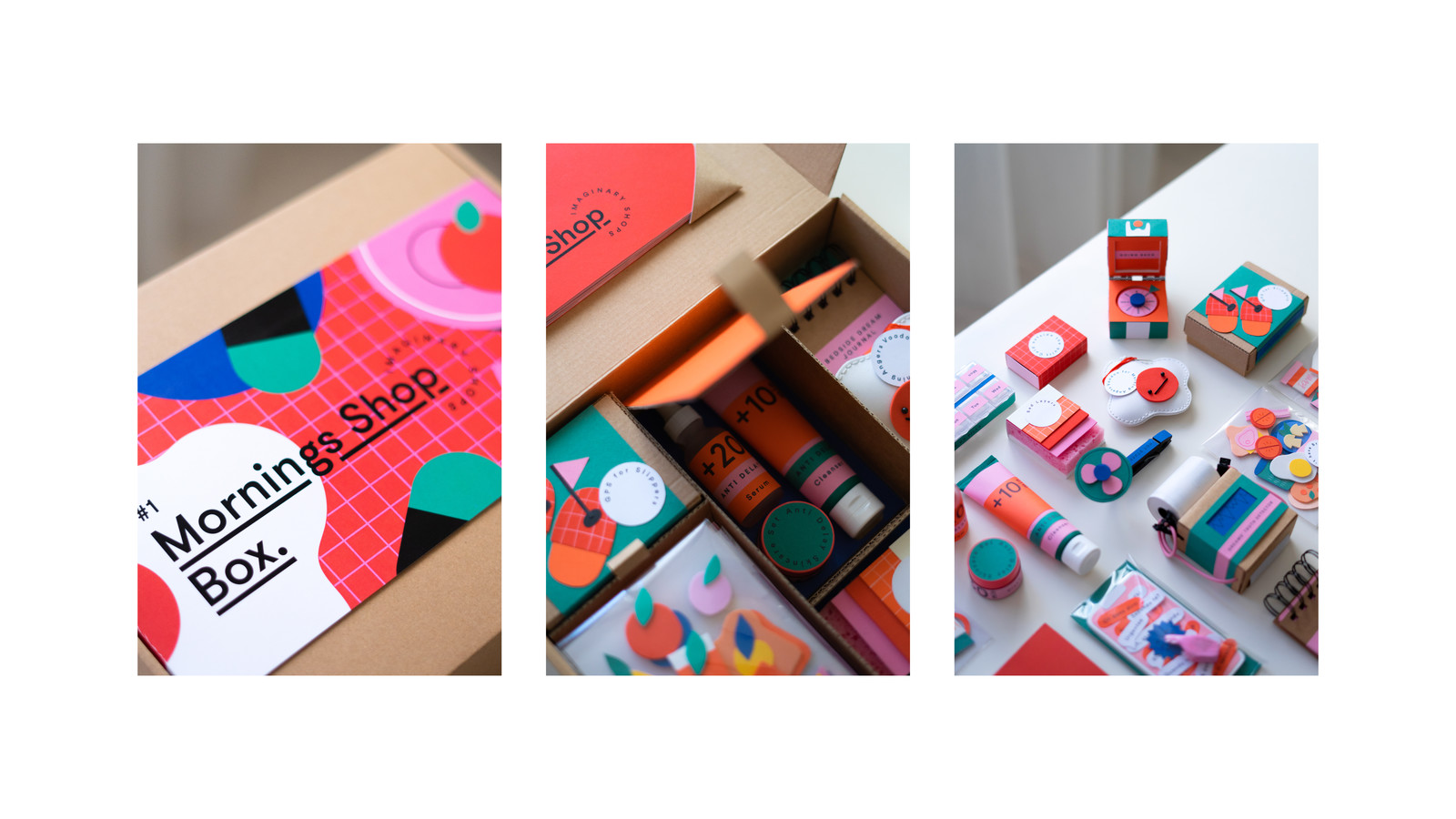

Di base a Milano, Vedovato l’anno scorso si è laureata in graphic design e art direction presso la NABA con una tesi dal titolo Imaginary Shops, progettando dei piccoli punti vendita immaginari, in scatola, dove acquistare concetti e sensazioni più che oggetti e servizi, il tutto in una dimensione onirica e all’insegna dell’ironia.

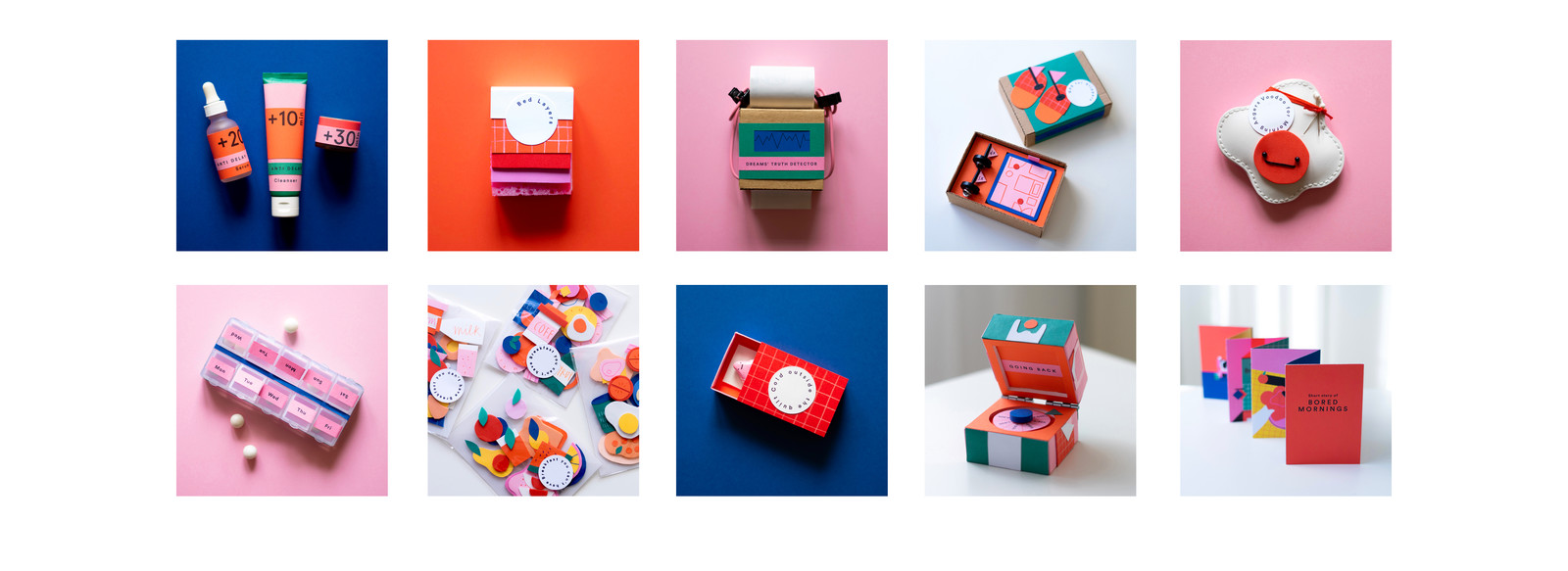

C’è ad esempio la Morning Shop Box dove si trovano le babbucce col gps (ché non si trovano mai quando le cerchi), la macchina della verità per i sogni, il freddo fuori dalla trapunta, le creme che ti evitano di essere in ritardo, le colazioni che non hai tempo di fare

O la più bigia Rain Shop Box, con il blocco note per i pensieri melanconici, i calzini col ditone già bagnato, una boccia di pioggia e un’amica o un amico con la meteoropatia.

O ancora l’essenziale Silent Shop Box, dove non possono mancare il rumore bianco, la texture del silenzio, le piccole infusioni di rumore o il dispenser di momenti di pausa.

«Sono per la poetica delle cose semplici, emozioni piccole e familiari, quotidiane. Amo rappresentare le cose comuni usando una scala “accogliente”, con un punto di vista giocoso così che tutti possono capire. Mi ritrovo molto nella citazione di Calvino “Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. […]” e forse proprio per questo la mia tesi ha a che fare con quelle situazioni più o meno leggere, che si provano sempre, del cui valore non si fa più di tanto caso», spiega Vedovato, a cui ho chiesto di parlarmi un po’ del suo progetto.

Imaginary Shops è un progetto su una serie di negozi immaginari, luoghi inesistenti: negozi di concetti, di archi temporali, di sensazioni. Dentro ci puoi trovare cose come scuse, certezze e seconde possibilità, ma anche domeniche, posti affollati, paturnie e lieti fine.

L’idea nasce dalla curiosità nei confronti di un legame abituale e scontato: la correlazione tra negozio e merce venduta al suo interno. C’è un negozio praticamente per tutto tranne, in realtà, tante cose. Con questo progetto provo ad enfatizzare queste tante cose, immateriali, amate o fastidiose, strane, normali, facendo sì che ogni negozio si realizzi in una box, contenente una selezione di prodotti non prodotti, anch’essi immaginari, simulacro di una sensazione; abitudini e suggestioni prendono forma, diventando oggetti e immagini, veicolando un senso familiare magari non ancora affinato.

È un’operazione eterea, un non sense quasi sensato, che ha l’obiettivo di veicolare un’estetica e in parallelo di spronarci, per assurdo in un mondo pieno di ogni cosa, a ricordare l’importanza di uno spazio non fisico e spesso non apprezzato: quello dove ognuno incamera la propria immaginazione, i ricordi e le brevi e sfaccettate sensazioni, belle o brutte, che è in grado di provare.

All’interno di ogni scatola c’è sempre un libretto illustrato che accompagna l’esperienza all’interno degli shop immaginari — sono potenzialmente infiniti! — il cui trattamento visivo, come per gli oggetti, varia a seconda del negozio.

Affascinata dalle scatole dei ricordi, da sempre immagino le relazioni con le persone con cui ho maggiormente a che fare come teche piene di oggetti riguardanti me e l’altro. Certamente ricordi di situazioni, ma spesso oggetti simbolo per rappresentare le mie caratteristiche e quelle del mio amico o amica, parente, conoscente.

Messe insieme creano una nostra collezione, che possiamo capire solo io o lui/lei, vedendola: piccoli oggetti comuni stanno a significare altro, diventano momenti, citazioni.

Imaginary shops porta un po’ alla realizzazione di questo: le teche diventano scatole sulle relazioni che abbiamo con concetti astratti, tutte diverse. Ognuno poi ci può mettere del proprio; anche il negozio ha prodotti definiti, ma in fondo sta a noi scegliere come utilizzarli, che significato dargli.

La scatola sempre uguale, anonima, lascia una lacuna che può essere colmata dall’immaginazione di ognuno, ma all’interno ogni negozio ha un trattamento specifico a rappresentarne il tema.

Tra le innumerevoli fonti d’ispirazione trovate lungo la mia ricerca non posso non citare le Wunderkammer, che sono un po’ delle scatole delle meraviglie in scala aumentata, le Shadow Box di Joseph Cornell, i Fluxkit degli anni ’60 e Time Capsules di Andy Warhol, un lavoro seriale che si compone di 612 scatole di cartone riempite di materiale come fotografie, giornali e riviste, lettere di fan e cianfrusaglie trovate nei mercatini o per le strade di New York.