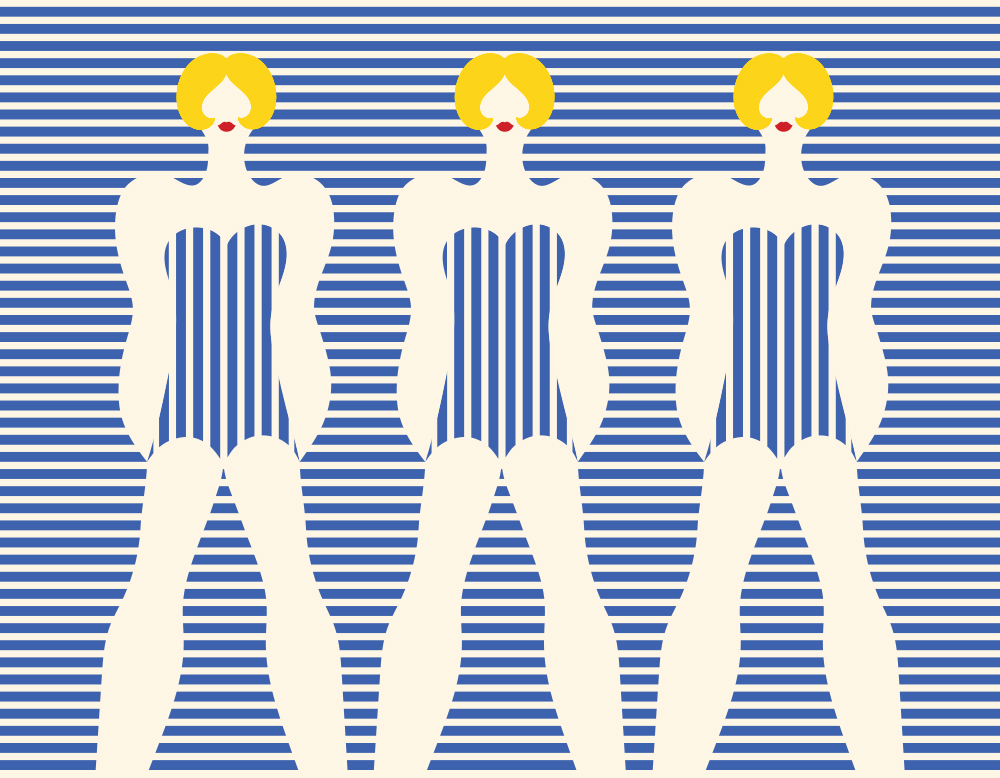

Classe 1984, Olimpia Zagnoli è forse fra le più conosciute illustratrici italiane a livello internazionale. Ha lavorato per il New Yorker, il New York Times, il Guardian, l’Atlantic, Repubblica sperimentando il campo dell’illustrazione editoriale e alternando mostre personali a progetti per grandi aziende della moda, come Marella, Prada, Fendi, Missoni, Uniqlo.

Ho avuto la possibilità di incontrarla all’Atelier Bonvini 1909 in occasione di un incontro all’interno di Bookcity guidato da Debbie Bibo, che coinvolgeva anche gli Atelier Bingo, come rappresentanti della nuova scena dell’illustrazione contemporanea.

Ecco cosa ne è venuto fuori.

Ci troviamo alla mostra di Atelier Bingo e sembra di essere immersi nel colore. Anche guardando le tue opere non si può che esserne colpiti in primis. Che impatto ha sulla genesi del tuo lavoro? Cosa pensi del colore e in che modo lo usi?

L’iter è solitamente questo: cerco un’idea, la trovo seguendo la linea della matita o della penna sul foglio di carta, poi la definisco, la traduco in digitale e comincio a lavorarla e ripulirla come se fosse un vasetto di ceramica, poi finalmente arriva il colore.

Per scegliere il colore a volte ci vogliono anche 50 combinazioni diverse, perché il colore è tutto. È l’elemento che più di tutti a mio parere conferisce un’atmosfera al pezzo e consente quindi di trasformarlo completamente.

Hai affermato che la semplicità delle forme e dei colori è la base del tuo stile. Che cerchi di sottrarre nel momento in cui ti trovi a lavorare su un pezzo, operando uno scarto di quello che alla lunga reputi superfluo.

È sempre così o col tempo hai imparato a concederti qualche piccola divagazione?

Quella a cui hai fatto riferimento è la regola che a grandi linee utilizzo per trovare una soluzione, concettuale e pratica, nel momento in cui mi confronto con una commissione e quindi con un certo limite di tempo, un tema e un formato. Fare un esercizio di riduzione e di semplificazione è il modo migliore per me per mettere a fuoco. Questo non significa che il risultato finale debba necessariamente essere ridotto all’osso o minimale, ma che l’idea alla base dell’illustrazione miri alla semplicità.

Dal punto di vista della forma finale, questa può anche essere tempestata di lapislazzuli o barocca. Per me non è importante.

Spesso hai fatto cenno ai tuoi riferimenti visivi molto eterogenei portando esempi che vanno da Munari a Richard Scarry, all’architettura, alla grafica anni ’60, da Pablo Picasso alla fotografia, (in un’altra intervista citavi quella di Man Ray).

Chi, nel mondo di oggi, pensi possa influenzarti? E con chi senti di avere delle affinità?

È una domanda difficilissima, nel senso che moltissimi dei miei riferimenti sono del passato. Non per una questione di snobismo, ma perché credo che lo spazio e il tempo e la distanza aiutino a vedere le cose in prospettiva, e quindi anche a inquadrare il lavoro e l’opera di un artista in modo più definitivo, quindi capirlo meglio. Associarlo ad un periodo storico significa capirne e coglierne la potenza, in relazione al contesto. Quindi è più semplice per me trovare nel passato dei riferimenti.

A livello contemporaneo tendo a non trovare ispirazione direttamente dall’illustrazione — che è un po’ il mio campo — non perché abbia niente contro l’illustrazione, anzi, è un ambito all’interno del quale opero e quindi ne ho molto rispetto, ma credo che sia importante — una sorta di necessità — il guardare oltre, anche per fare dei salti e quindi trovare riferimenti che sono anche in altri bacini…

Magari nel cinema, nella musica…

Per esempio. Purtroppo ho una predilezione per il passato anche in queste discipline, forse perché ho l’illusione che i mezzi fossero meno e ci fosse quindi una sorta di necessità ad esprimersi in maniera più incisiva. La pellicola è poca e bisogna farne un film, i pigmenti costano quindi bisogna utilizzarli con senno, i fogli Letraset non sono infiniti.

La moda per esempio è un territorio egualmente spaventoso e stimolante, è veloce e quasi inafferrabile. Nel giro di sei mesi hai già completamente interiorizzato un trend, ti sembra che rimarrà per sempre e poi senza che tu te ne accorga scompare. Lo trovo molto interessante. Anche questa estetica dell’orrido, come i giovani grafici che flirtano con i primi linguaggi digitali, stravolgono l’estetica metal e la “paciugano” con quella tribale, riportano alla luce un linguaggio anni ’90 che sembrava morto e sepolto… a volte penso «Che schifo!», ma più lo guardo più lo comprendo e questo mi attira perché dove c’è qualcosa che non si comprende, si nasconde un cambiamento, una piccola rivoluzione, un moto da osservare.

So che ami molto Picasso e citi spesso una delle sue dichiarazioni ovvero che «Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi».

Cosa si porta dietro Olimpia Zagnoli della sua infanzia?

Faccio spesso riferimento all’infanzia perché per me è stato un momento molto felice e di grande impegno creativo, grazie anche al fatto che ho frequentato un asilo pubblico con insegnanti preparatissimi nel campo della didattica e della sperimentazione (Reggio Children). A quell’esperienza riconduco i miei primi esperimenti tattili, con diversi materiali e diversi supporti, dall’acrilico, al metallo, dalle carte di caramelle alla salsa di pomodoro. Un’esperienza che capita certamente a tanti bambini, ma che troppo spesso viene dimenticata.

Tra le altre cose che ricordo della mia infanzia ci sono anche il bombardamento televisivo direttamente rivolto ai bambini, le pubblicità, gli anni ’80 con tutta la loro plastica rosa e le lattine di Fanta. L’anno scorso ho fatto una mostra a Los Angeles dal titolo Cuore di panna, ispirata proprio a questi miei ricordi e a tutti quegli oggetti e prodotti che hanno dato la forma, anche involontariamente, ad un mio immaginario.

A questo proposito, osservando i due libri che hai pubblicato con Terre di Mezzo (Il mondo è tuo e Il signor orizzontale e la signora verticale), ci si trova di fronte un’Olimpia Zagnoli più composta e geometrica. Questo ovviamente, in parte, anche per esigenze di narrazione.

Che differenza di approccio hai riscontrato lavorando per l’infanzia? E come ti confronti invece con l’illustrazione per grandi testate o per le commissioni di design, per esempio? Come imposti il tuo lavoro?

In realtà non faccio delle grandi distinzioni. L’idea di base è quella di vincolare un messaggio per un pubblico. A volte questo pubblico è più definito, a volte è più vasto. Il tentativo, nel caso dell’editoria per l’infanzia, è quello di rispettare il pubblico a cui è indirizzato il libro, ma al tempo stesso non confinarlo in un suo angolino e se mai incuriosirlo verso nuove direzioni inesplorate.

Quali sono i progetti futuri di Olimpia Zagnoli?

Ci sono alcune cose in pentola. Il desiderio è quello di continuare a cercare nuovi stimoli e non ripetere troppo esperienze precedenti e, se è il caso di ripeterle, di farlo con un nuovo spirito. Mi stimola l’idea di affrontare supporti diversi, dalla tazzina al tessuto, per poi magari tornare alla carta.

Negli ultimi anni ho cercato di approfondire questo rapporto con la tridimensionalità degli oggetti, siano essi scatole di fazzoletti o magliette. Il tema dello spazio è un tema molto interessante, per questo mi piacerebbe provare a fare progetti un po’ più grandi, non per una sorta di egomania ma per provare a confrontarmi con uno spazio maggiore, più grande di me.

Cosa consiglieresti ad un’illustratrice di oggi? Di fare la valigia e di partire come te per New York? O pensi che il riconoscimento nei confronti dell’illustrazione in questi anni sia mutato anche in Italia?

Qual è la tua visione?

Talvolta mi capita di incontrare degli studenti che sembrano essere più preoccupati dall’idea di promuovere il proprio lavoro che da quella di farlo. Io credo che di questi tempi non ci sia così tanto bisogno di sgomitare, viaggiare e penare per fare conoscere il proprio lavoro perché internet e i social media hanno velocizzato e semplificato questi processi e il mercato è molto aperto nei confronti dell’illustrazione in questo momento.

La cosa importante è fare un bel lavoro, non derivativo, intelligente, contemporaneo, saperlo presentare al massimo delle proprie possibilità e, come si dice, «se son rose fioriranno».

E comunque anche il ruolo dell’illustrazione è cambiato. C’è più attenzione, più interesse.

Certo, sì, in questo momento l’illustrazione vive un buon momento. Anche in Italia tante agenzie e aziende hanno iniziato ad usare regolarmente l’illustrazione per le proprie campagne o prodotti. Escono copertine illustrate, si vedono illustrazioni in tante riviste e quotidiani. Non è naturalmente detto che duri per sempre, anzi è molto probabile che, come è successo per la fotografia ed altre discipline, l’illustrazione subisca un’ondulazione, ma è una cosa fisiologica ed è anche per questo, credo, che bisogna essere flessibili sia fisicamente che mentalmente, e la flessibilità non si impara a scuola o copiando qualche illustratore/illustratrice più affermato.

C’è qualcosa che ti manca dei tempi di “Burro Gang”?

[Ridiamo, ndr]

Oddio, in che senso? Cosa ne sai?

Mi sono documentata. Da ragazzina andavi in giro ad appiccicare i tuoi disegni, no?

Come tutti i teenager ho avuto anche io i miei momenti di ribellione un po’ fatta in casa. “Burro Gang” è stata una gang formata soltanto da me, durata probabilmente pochi mesi, nata dalla mia fascinazione per il concetto di “do it yourself”, dall’idea di conquistare i propri spazi ed esprimere i propri pensieri attraverso la costruzione di un mondo fatto da sé, che aveva come sua massima espressione quella di fare brutte scritte a bomboletta sui muri dei palazzi circostanti il mio liceo e disegnare stickers su carta adesiva da appendere di nascosto sui vagoni della metropolitana.

È stata un’esperienza del tutto fallimentare, ma è stato anche uno dei primi esperimenti nella direzione del fabbricare qualcosa con le mie mani, tradurre su carta un proprio pensiero. Negli anni poi ho fatto spillette, fanzine, copertine di dischi, piccoli poster con le mie prime illustrazioni che abbandonavo in giro per la città o vendevo ai mercatini. Non avevo un’idea di pubblico o di successo, non avevo un committente o qualcuno che mi pagasse per farlo, lo facevo e basta perché avevo voglia e mi divertiva.

Forse è proprio questo il consiglio che darei ai giovani illustratori e illustratrici: divertitevi a fare questo bellissimo lavoro, fatelo perché ne avete voglia e cercate di raccontare la vostra storia, non quella di altri. Non puntate ad un successo apparente, a più followers su Instagram o alla collaborazione con un brand di tendenza, occupatevi del fare un bel lavoro che vi rispecchi, che abbia una sua dignità e che sia fatto per durare nel tempo.