Il 2007 fu un anno spartiacque: uscirono il primo iPhone, l’ultimo libro di Harry Potter, la nuova 500, Prodi rassegnò le dimissioni, dopo Cogne la morbosità dei programmi pomeridiani si avventò prima sulla strage di Erba e poi sull’omicidio di Garlasco e quello di Meredith Kercher, nacque il PD, Corona venne arrestato, l’estate registrò un caldo record, morirono Biagi, Pavarotti, Bergman, Antonioni e Ferré.

Ma non è di Corona, del PD e degli omicidi che mi preme parlare quanto piuttosto di altre due cose salienti che successero in quell’anno, all’epoca apparentemente scollegate tra loro: da una parte i social network cominciarono a uscire dal magma creativo, tecnologico e finanziario della Silicon Valley; dall’altra venne presentato a Londra, dal prestigioso studio Wolff Olins, il logo olimpico di London 2012.

Il logo era uno spigoloso, aggressivo, quasi illeggibile “coso” fluo, molto sopra le righe, anche se piuttosto sintonizzato con le tendenze estetiche dell’epoca (per fornire una sorta di bussola a chi non ricorda o era troppo giovane: Agyness Deyn era sulla cresta dell’onda, così come l’illustrazione vettoriale, Myspace, le t-shirt di House of Holland, i bijoux in plexiglass tagliati al laser, Polyvore, e gli Shutter Shades — dopo i quali non credo sia necessario aggiungere altro).

Neanche a dirlo, il logo venne aspramente criticato.

Ricordo chiaramente di aver letto montagne di commenti negativi. Ma dove li ho letti? All’epoca su Twitter c’erano poche decine di migliaia di utenti, con Facebook, dove mi iscrissi nel novembre di quell’anno, non sapevamo ancora bene che farci, eppure il famoso “polso della situazione” l’avevamo lo stesso, perché c’erano i portali e i blog dedicati ai design e quelli si riempirono di critiche, che arrivavano perlopiù da addetti ai lavori.

Londra 2012 è dunque il primo logo che mi viene in mente se penso alla “telenovela” — come la chiama il sito Co.Design — a cui negli ultimi anni abbiamo assistito ogni volta che un’azienda, un museo, una società sportiva, o appunto un evento di portata mondiale come i Giochi Olimpici, ha presentato un nuovo progetto di branding.

Airbnb, Uber, la Juventus, il Met: non si è salvato quasi nessuno, neppure Vignelli, dalla crociata di critiche, facili ironie e commenti indignati a cui oggi partecipa — proprio grazie ai social network, ora che sappiamo benissimo come usarli — chiunque si senta in diritto e persino in dovere di dire la propria, e cioè tutti.

I bersagli su cui ci si accanisce di più sono solitamente i loghi, che sono sicuramente una parte importantissima di un progetto di branding (cos’è il brand lo spiega benissimo, in soldoni, il miliardario americano Jeff Bezos, fondatore di Amazon: «Il tuo brand è ciò che la gente dice di te quando non sei nella stanza») ma non l’unica.

Però il logo è lì, è ciò che di più visibile ci sia: è un segno, e il segno è alla portata di tutti. Soprattutto, è la componente che più di ogni altra suscita emozioni, e non è un caso che i progetti attorno ai quali si polarizza e si estremizza di più il dibattito siano quelli relativi alle città — tra gli ultimi casi in ordine di tempo c’è quello di Bari.

Questo perché «le città, come i sogni, sono costruite di desideri e paure», e in quanto tali calamitano un sentiment, come lo chiamano gli strateghi del marketing, molto più intenso rispetto a un’azienda (anche se una squadra sportiva non è da meno).

La citazione qua sopra è di Calvino, tratta da Le città invisibili, e come quella di Bezos l’ho presa da Beyond the logo, un progetto di tesi opera di Gabriele Garofalo e Susan Tonso.

Sviluppata nel 2014 ma messa online poche settimane fa, la tesi si occupa proprio del city branding, tema scelto perché «in quel periodo», come mi hanno raccontato, «sono usciti dei progetti molto validi in Italia, come è Bologna e Genova more than this ma anche altri progetti meno efficaci come quello per Firenze ovunque del 2014, quello per Roma in un’immagine legato ad un bando di concorso, quello di Salerno realizzato da Massimo Vignelli, che ha ricevuto numerose critiche, quello della regione Lazio Lazio eterna scoperta, fino ad arrivare al nostro nation branding turistico Italia, l’Italia lascia il segno realizzato da Landor, che ha visto stravolgimenti in base al vento della politica».

Incuriosito dal lavoro di Gabriele e Susan, li ho intervistati.

* * *

Per cominciare, volete raccontarmi un po’ di voi?

Gabriele

Lavoro in un’azienda che si occupa di food retail, in un certo senso il mondo del retail è molto simile ad una città, con persone che vivono abitualmente il luogo e altre che sono solo di passaggio. Ci sono valori da trasmettere, bisogni da soddisfare e obiettivi di comunicazione da raggiungere. Nello specifico mi interesso di branding e visual design, e studio tipografia nel tempo libero.

Susan

Sono appassionata di editoria, fotografia e rilegatura e, nel tempo libero dallo studio in cui lavoro, cerco di esplorare il mondo e farne piccole pubblicazioni. Mi sembra un buon modo per raccogliere le idee e le impressioni, ed è uno sviluppo quasi naturale.

Quando viaggio alla scoperta di nuove città, cerco sempre di confondermi con gli abitanti e cercare la vera essenza del luogo. Questo è anche collegato alla mia ricerca sulle immagini coordinate e sugli immaginari di cui sono ricche le città. Aldilà del turismo e degli stereotipi, c’è sempre un punto di vista “local” molto più interessante e stimolante.

Come mai avete deciso di iniziare questo tipo di progetto? Qual è stata la molla che ha scatenato tutto?

Lavoravamo insieme in uno studio di Torino e spesso in pausa pranzo ci ritrovavamo a parlare di progetti di identità.

All’epoca era appena uscito il logo di Bologna, e non riuscivamo ad esprimere un parere oggettivo. Il sistema con cui era costruito era molto interessante e ben progettato, il risultato ci piaceva molto, ma entrambi ci chiedevamo «funziona davvero? Cosa c’è dietro a quei segni che definisce il funzionamento di una città? Come si fa a definire un sistema di identità coordinata per una realtà così complessa e strutturata come una città?»

Come avete lavorato al progetto di tesi?

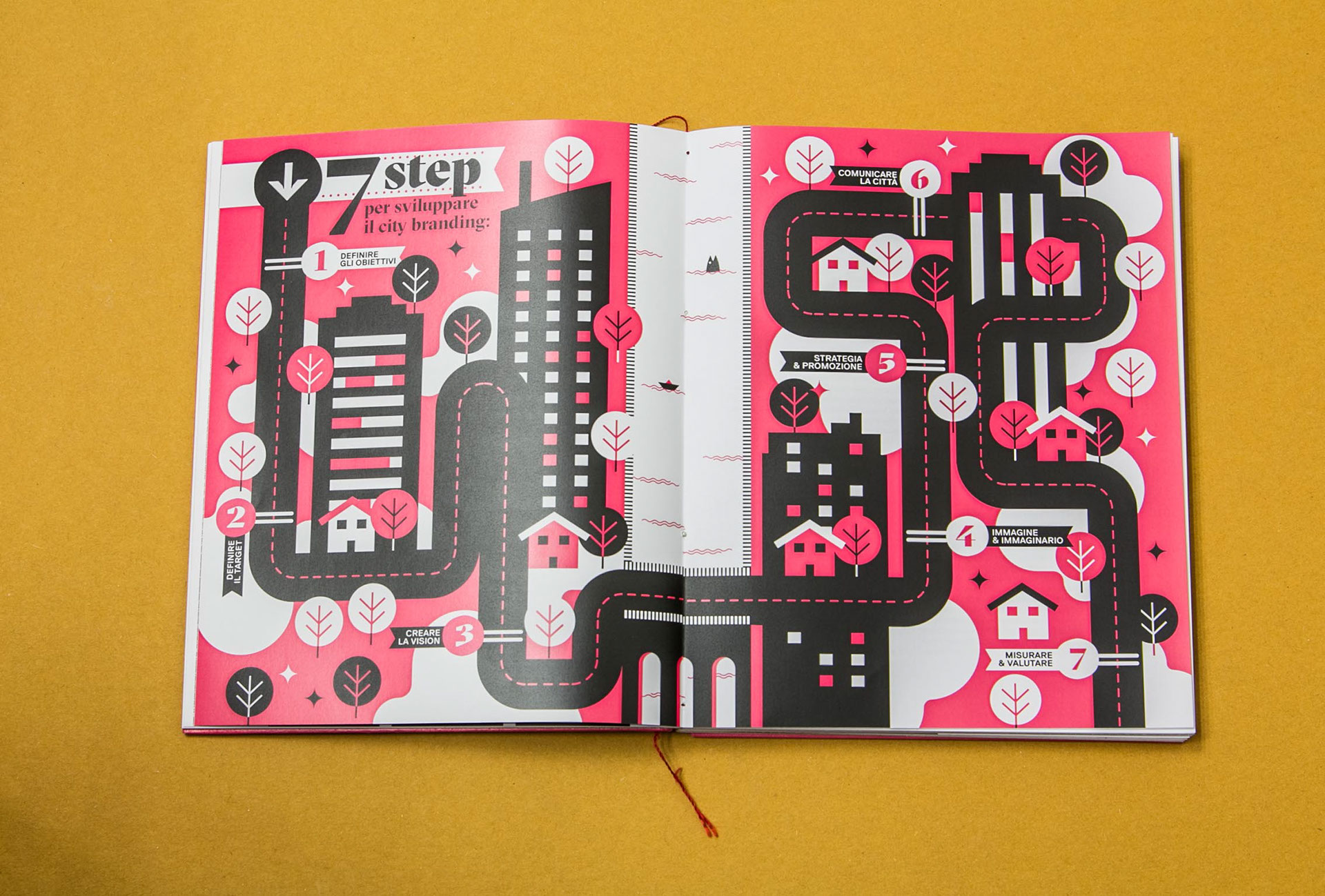

Ci siamo interrogati sulle modalità di sviluppo di progetti di city branding, che evidentemente necessitano di qualcosa di più del solo logo.

Abbiamo quindi analizzato diversi progetti, italiani e non, più o meno recenti e importanti, cercando di capire il materiale messo a disposizione, i presupposti e le motivazioni del progetto, oltre che le ambizioni che doveva avere il marchio, cercando un pattern comune per tracciare delle linee guida utili per il processo di realizzazione.

In questo senso sono stati molto utili blog di settore e riviste online, soprattutto non legati al mondo del graphic design ma spesso più vicini al marketing.

Volevamo capire cosa si trova dietro la forma, dietro il segno, che poi è quello che vediamo e che vede la maggior parte del pubblico, perché comunque progetti di questa portata nascondono una complessità maggiore di un progetto di logo design, a partire dalla committenza, (perché c’è bisogno di rappresentare un territorio, una meta turistica, una città, una nazione?), per arrivare al “target” che è vastissimo: parliamo di cittadini e di persone a diversi livelli della società (cosa deve fare una brand di questo tipo? come può parlare a tutti? Quali sono gli obiettivi e i valori di cui si fa portavoce?).

Vi siete occupati anche dei concorsi relativi al design dei loghi delle città.

Abbiamo analizzato la questione del bando, prendendo spunto da quanto dicono organizzazioni e associazioni come Icograda, Adi, Aiap, Aiga, dato che molti di questi concorsi, anche in tempi recentissimi, come quello per Trieste o quello un po’ meno recente per Napoli, vengono molto criticati proprio per le modalità, le richieste e il tipo di premiazione, per tutto insomma.

Importantissimo è stato analizzare il progetto per la regione Lombardia degli anni ’70, che ha visto coinvolti Munari, Bob Noorda, Sambonet e Tovaglia, che avevano già definito una metodologia ideale per trattare progetti di questa portata, in cui si vedeva la collaborazione non solo di designer ma anche di altre figure competenti in altri campi professionali (psicologi, storici…).

Per avere poi un riscontro più contemporaneo abbiamo intervistato chi ha realizzato progetti legati alla materia, sia nel campo della realizzazione del brand (Matteo Bartoli per Bologna, Milton Glaser per New York, Andrea Rauch e Gianni Sinni autori di un libro sull’argomento, Disegnare le città) che chi ha creato un carattere ad hoc come Piero De Macchi per Torino World Design Capital del 2008.

Qual è secondo voi il miglior esempio di city branding degli ultimi anni?

Un buon progetto di city branding dovrebbe riuscire a trasmettere al pubblico che intende raggiungere gli obiettivi prefissati o i valori che la città vuole rappresentare.

Una delle identità visive più interessanti tra quelle realizzate di recente c’è Porto: semplice ed incisiva, nessun gioco di parole che storpia il nome della città. Formata da un alfabeto di illustrazioni che formano un mosaico che compone l’immagine della città, come le famose mattonelle. Il risultato è esteticamente gradevole e funzionale dal punto di vista delle numerose applicazioni.

E i peggiori?

Nei casi peggiori non c’è un progetto a monte o una direzione da seguire ma una semplificazione e stereotipizzazione di alcuni dei tratti che si definiscono “salienti” ma che in realtà non distinguono affatto la città.

Questo è il caso delle regioni Puglia e Lazio che, nonostante siano due regioni completamente diverse dal punto di vista del patrimonio storico e paesaggistico, hanno usato per il logo degli elementi molto simili.

Non è sempre necessario avere un logo per comunicare un luogo, si tratta di un’accurata pianificazione a monte, dal momento che quando si parla di brand si parla di una vision, un obiettivo e molto altro.

Spesso si tratta di voler cambiare la reputazione o decidere una direzione da prendere per le sorti della città, o semplicemente creare coesione con un elemento estetico.

Un esempio molto interessante di nation branding è la provocazione/proposta fatta dallo studio svedese SNASK con il progetto di “rebranding” per la Corea del Nord con cui si chiede di diventare una democrazia in cambio di una nuova visual identity.

L’identità è rappresentata da un logotipo le cui forme creano un cuore, usato come segno valoriale che rafforza gli intenti e gli obiettivi del brand.

Su che città vorreste lavorare se ne aveste l’occasione? E in che modo?

Gabriele

Molte città hanno tanto da offrire, e non sempre necessitano di un logo per rappresentarle. Il rischio è che si irrigidisca l’immaginario senza una strategia che aggiunga qualcosa; bisognerebbe sapere bene cosa comunicare, e a chi, prima di intraprendere questo percorso.

Mi piacerebbe lavorare per un piccolo comune e aiutarlo a valorizzare il territorio e le tradizioni locali, cercando di capire cosa migliorare e come comunicare al meglio gli obiettivi che vuole raggiungere, cercando di stimolare connessioni locali che coinvolgano aziende e abitanti per rafforzare il progetto, con una comunicazione che aiuti a trasmetterne obiettivi e immaginario anche a turisti e investitori.

Susan

Mi piacerebbe occuparmi di una città a cui sono legata o una che abbia un interesse storico o culturale.

Ovviamente in Italia molte città hanno una storia da raccontare, ma non tutte hanno le potenzialità per farlo. Per creare l’immagine di una città è necessario conoscerla in profondità, sapere il passato ed il futuro, ovvero la direzione che ha intenzione di prendere, anche grazie al city brand.

Mi piacerebbe aver modo di studiarne la storia e le tradizioni e cercare di farne parte, prima di poterci lavorare. Penso che la parte di ricerca sia una delle più intriganti.

Allargando il discorso non solo ai loghi delle città ma ai loghi in generale, che ne pensi del fatto che mai come ora, per merito/colpa del web, attirino così tanti commenti, spesso negativi? Che tutti si sentano in diritto/dovere di criticare?

Oggi ci sentiamo tutti in grado di esprimere un giudizio solo perché i mezzi di comunicazione ci permettono di essere ascoltati e probabilmente vedendo le nostre stesse parole nero su bianco, ci sentiamo più importanti.

Ad ogni modo, è una tendenza che ormai ha preso piede, e non solo nell’ambito del visivo: tutti esprimono il loro giudizio estetico, anche solo partendo da “bello” e “brutto”, senza sapere cosa realmente c’è (o non c’è) dietro ad un logo, non approfondendo gli altri aspetti che hanno contribuito a costruire il brand, fermandosi solo all’aspetto superficiale, quello più accessibile a tutti: il logo, appunto. Questo impedisce una critica costruttiva e spesso genera commenti superficiali e negativi.

Non c’è anche un aspetto positivo?

La cosa positiva è che questo in alcuni casi ha stimolato modi diversi di progettare, come ad esempio Johnson Banks con il redesign per Mozilla, che ha coinvolto direttamente il pubblico della rete nelle fasi iniziali del progetto: una sorta di crowdsourcing di idee, in cui il progettista deve gestire e organizzare il flusso di feedback che arrivano direttamente dagli utenti, controllando il divenire del marchio.

In un pezzo uscito di recente Michael Bierut dice che «la partecipazione pubblica nella critica di un logo è spesso potente ma generalmente di breve respiro — alla fine la gente è più coinvolta da ciò che è rappresentato più che dall’identità visiva del relativo brand».

In un progetto di identità, che sia per le città o per altre entità, un logo, come già detto, è solo una delle componenti che danno vita al brand, che è la parte più importante ma non certo l’unica, ci sono tutti gli altri elementi che aiutano a dare senso al progetto e sono da valutare e da gestire: colori, tipografia, pattern, messaggi e valori che si vogliono veicolare.

Bisogna poi vedere se il brand rispetta la promessa che fa all’utente, ma questo aspetto ha bisogno di tempo per manifestarsi.

Tornando alla domanda, la critica ha vita breve perché la parte più conosciuta di un progetto di identità spesso è il logo, tutti sanno che ce n’è bisogno per avviare un’attività, è un elemento ormai codificato da tutti e apparentemente la sua funzione non ha più bisogno di essere spiegata, di conseguenza è facilmente “attaccabile” ma da lì (fortunatamente o meno) non ci si muove se non si fa attenzione agli altri aspetti del brand.

Le altre parti che aiutano a formare l’identità di un brand infatti sono meno note e non c’è visione riguardo al progetto.

In alcuni casi, se la comunicazione che segue un’operazione di costruzione dell’identità non è gestita bene, l’opinione pubblica può anche far cambiare direzione al brand; per questo bisogna creare fondamenta solide e analizzare molti aspetti prima di dar forma a progetti che sono vissuti da molte persone.