In qualche modo assomiglia a uno di quegli escheriani incubi ossessivi che fai quando passi troppo tempo su un’attività ripetitiva — serate passate a fare sbevazzanti sfide al biliardino che nottetempo diventano giganteschi calciatori rossi o blu che non ti fanno passare a meno che tu non ripeta al millimetro un movimento preciso, l’unico capace di farti guadagnare l’uscita da quell’enorme campo di concentramento, metafora della vita, popolato di potentissimi “balilloni” senza volto; o quando ti fai pigliare da un giochino per iPhone finché nausea non sopraggiunge e poi nel sonno ti ritrovi invischiato nella sua ingiocabile e minacciosa versione gigante.

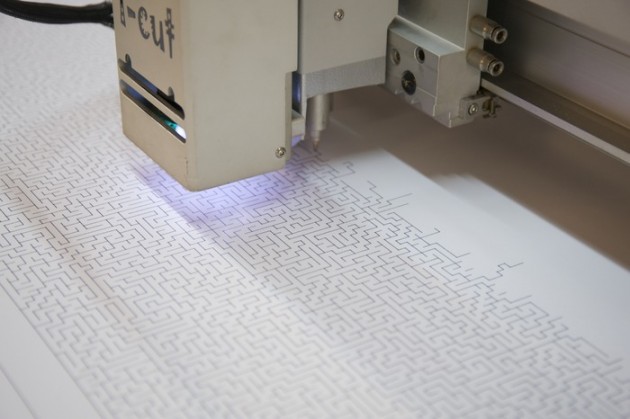

Questo labirinto gigante, però, non è un incubo. Lo sarà, un incubo, provare a completarlo, visto che si tratta di una trappola di oltre 55x76cm e che i suoi creatori calcolano in 1h 35m il tempo da battere per completarlo.

A questo punto sorge l’interrogativo: perché?

Perché passare un’ora e mezza sopra a un foglio di carta a cercare la strada giusta, tra errori e — dopo un po’, immagino — una certa ansia, è un’esperienza catartica, quasi ascetica, comunque totalmente scollegata dalle normali abitudini di milioni di famiglie, esattamente come sarebbe, nel 2014, passare una serata davanti a un puzzle da migliaia di pezzi. Per il nobilissimo scopo di riconquistare il tempo, buttandone via, di quel tempo, un pezzo significativo.

Scrive Michele Mari nel suo meraviglioso racconto Certi verdini, raccolto in Tu, sanguinosa infanzia (Einaudi, 1997) e dedicato ai puzzle:

E dunque codesta verità imparai da mia madre: che il momento più idoneo ad incominciare un nuovo puzzle è quando siamo oberati di impegni, nell’urgenza affannosa delle cose serie, delle cose sode: quale trionfo sul mondo, allora, dedicarsi a quella scientifica dilapidazione del tempo!

Quel che rimarrà, una volta completato, sarà materiale da incubi ma anche un poster da appendere. Unico, con le sue tracce che non portano da nessuna parte, i vicoli ciechi (che ti ricorderanno dei bestemmioni lanciati dopo mezz’ora passata a seguire il sentiero sbagliato) e poi, finalmente, la tanto attesa via di fuga, percorsa in punta di penna in un’epifania crescente, fino all’orgasmo finale. Un paranoico inno alla testardaggine da tenere in bella mostra o da affidare alle fiamme purificatrici. Distruggendolo, come un mandala.

Ancora Mari:

Ma appunto perché l’inutilità sia perfetta occorre che l’opera si dissolva nel momento stesso in cui si completa e completandosi si reifica: certo chi ne differisce la distruzione lo fa per contemplare ancora un po’ il risultato: ma per quanto la contemplazione possa illudere del contrario, essa non è mai disinteressata. Noi infatti sappiamo che la vista del ricomposto dipinto, lungi dal rimanere un’esperienza neutra, inocula nell’esecutore l’impura idea di avere agito a quel fine – la contemplazione, appunto – e non per la devozione al belloinutile, a quel certo tipo di bello-inutile-metodico di cui si sta qui discorrendo.