Lo studio FF3300 nasce nel 2009. I loro progetti si sono caratterizzati per una forte propensione verso le tematiche sociali, l’attivismo e la politica. Sono tra i fondatori della “Scuola Open Source” progetto di scuola sperimentale basata sulla cooperazione tra persone provenienti da ambiti disciplinari spesso molto differenti tra loro.

L’idea è che designer sia prima di tutto un agente di trasformazione della società. La convinzione è che il design possa cambiare la realtà o quantomeno partecipare attivamente per renderla migliore.

Ho incontrato i fondatori Carlotta Latessa ⬤, Alessandro Tartaglia ⬤ e Nicolò Loprieno ⬤ nel loro studio, a Bari.

Quando vi siete conosciuti?

⬤ Carlotta Latessa: Alessandro e Nicolò si sono conosciuti al Politecnico di Bari, hanno anche vissuto insieme per un paio d’anni. Io stavo facendo una tesi sull’editoria indipendente a Roma e sono venuta a conoscenza di una rivista che loro stavano pubblicando: rimanemmo in contatto ed iniziai a collaborare a quel progetto, si chiamava FF3300. Diciamo che tutto iniziò da lì.

⬤ Alessandro Tartaglia: Io e Nicolò venivamo dal mondo dei graffiti, solo dopo siamo passati alla grafica.

E com’è stato passare dal graffitismo alla grafica?

Fare type design o tipografia venendo dal graffito non è stato facile: nel graffito vince la “soggettivizzazione” del segno, si cerca il caos, la forma articolata e sorprendente. Nella tipografia invece l’obiettivo è progettare un sistema coerente e rigoroso. Inizialmente questo rigore lo vivevamo male, pensavamo fosse costrittivo: abbiamo capito con il tempo che non era necessariamente così.

⬤ Nicolò Loprieno: Il nostro professore Luciano Perondi ci prendeva spesso in giro. Avevamo un approccio assolutamente in antitesi con il suo modo di intendere il progetto: diciamo che ci snobbava molto elegantemente.

Sapeva che col tempo saremmo arrivati ad altre conclusioni, ricordo che ci diceva spesso «ne riparliamo tra qualche anno». Ha avuto ragione lui, dopo qualche anno abbiamo cambiato idea su molte cose.

Citate spesso Perondi, è stata per voi un figura certamente importante, perché?

Ci sono designer che vanno ad intuito partendo dalla propria sensibilità e altri che hanno un approccio razionale alla disciplina. Abbiamo stima di Luciano perché ci ha insegnato ad adottare un approccio scientifico e razionale al progetto.

Questo non vuol dire che il sistema razionalista “perondiano” sia rimasto poi l’unico ad essere utilizzato da FF3300, ma di certo è stato fondamentale. Affrontiamo le questioni progettuali tenendo assieme un’impostazione scientifica e un approccio intuitivo.

Siete tra coloro che intorno al 2015 hanno fondato “La Scuola Open Source”, una sorta di esperimento dal basso. Tra le righe si legge una forte critica al mondo dell’istruzione: cos’è che non vi piace del sistema scolastico?

Tra i molti altri, il sistema scolastico italiano ha soprattuto due problemi: è ripetitivo ed etnocentrico. Quando studiavo a scuola, ho ripetuto in tre ordini diversi di formazione sempre lo stesso programma, ci si fossilizzava solo su certi argomenti, a discapito della complessità: dell’Impero romano, ad esempio, ci si occupava in modo ridondante, delle storie di luoghi e culture altre non era dato sapere. Né tantomeno si arrivava a studiare la contemporaneità.

La scuola che avete fondato ha la particolarità di mettere insieme insegnanti provenienti da discipline molto diverse tra loro: ad esempio biologi con programmatori, o matematici con designer della comunicazione. Secondo voi quali sono gli ambiti disciplinari in cui il design può avere maggiore sviluppo?

La matematica e l’informatica sono per noi gli ambiti disciplinari che ad oggi possono dare un contributo enorme al mondo del progetto. Ad esempio, unire la tipografia con la programmazione permette di realizzare cose che con il solo disegno forse non si sarebbe potuto nemmeno concepire.

Ora attraverso la programmazione riusciamo a realizzare e gestire molte più soluzioni. La grande differenza è che con questo approccio lavori in modo più intenso all’inizio per avere un carico di lavoro più leggero dopo.

Ci siamo trovati spesso a fare grafica quasi esclusivamente programmando: in questo modo stiamo sperimentando un approccio diverso al nostro mestiere.

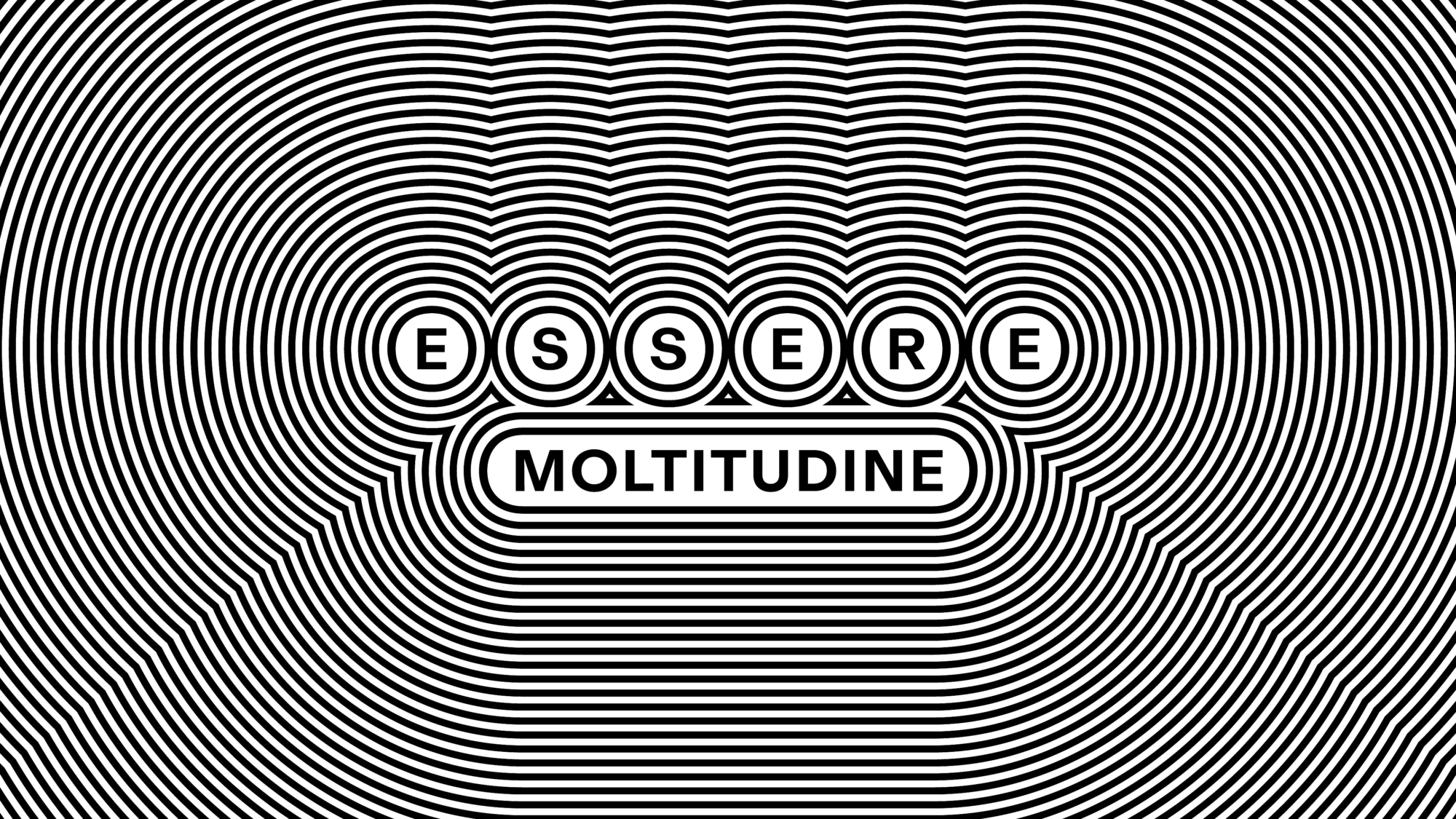

(Un esempio di design generativo: la modifica del font per la titolazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di codici di programmazione).

Avete lavorato per alcuni sindacati, partiti e politici: cosa vuol dire lavorare per la politica

La politica richiede tempi velocissimi, soprattutto in campagna elettorale: non ci sono sabati o domeniche, non ci sono orari e ogni volta che cerchi di dare una regola sai che quella regola verrà stravolta dalla realtà della campagna. Le campagne elettorali sono qualcosa di veramente massacrante.

Dobbiamo però anche dire che per fortuna fare comunicazione politica non è necessariamente fare campagne elettorali. La campagna elettorale è una piccola parte del grande mondo della comunicazione politica. Anche per me la campagna elettorale è la parte più problematica, scomoda, e meno interessante: perché la devi fare di fretta, con risorse limitate, e rimanendo molto schiacciati sull’obiettivo quantitativo. La parte che invece troviamo più interessante della comunicazione politica è lavorare per organizzazioni, corpi intermedi, istituzioni, con tempi più lunghi rispetto alla campagna elettorale, e obiettivi non solo quantitativi.

Con quale politico vi siete trovati particolarmente bene?

Dipende molto dall’affinità con i candidati e con il gruppo di lavoro: ad esempio siamo stati molto in sintonia con Vendola e Minervini.

I progetti funzionano quando si riesce a costruire un rapporto di fiducia e c’è una condivisione di valori ed idee. Fondamentale è che dietro alle idee del politico ci sia della sostanza e una riflessione vera, profonda, fondata sui contenuti. Quando arriva una commessa politica all’inizio c’è solitamente sempre una reazione fredda: il politico vuole sostanzialmente vedere dei materiali concreti, manifesti, slogan, flyer, e fa fatica a concepire la fase progettuale meno visibile e più strategica.

Solitamente cosa chiede la politica al grafico?

Dipende dal politico, e dipende da chi progetta. Ad esempio Vendola ci disse «per la campagna dovete pensare alla fabbrica di Willy Wonka» quindi, a suo modo, lui venne con un “brief” anche se ancora poco definito e molto emotivo. Ad ogni modo bastò per far nascere l’idea de “La fabbrica di Nichi”, la chiave sulla quale si strutturò tutta la campagna. Fu un caso isolato però, molto spesso i politici parlano con noi senza l’idea, il contenuto, la poetica. Fanno richieste concrete tipo «devo prendere “tot-mila” voti nella tale zona». Spesso vengono richiesti in velocità i materiali classici che si fanno per una campagna elettorale — manifesti, santini, social — ma senza una riflessione a monte su quale cifra dare alla campagna, su quali valori esprimere e come esprimerli.

Potreste lavorare per partiti politici dei quali non condividete le idee e i princìpi?

Alcuni partiti di cui non condividiamo le idee ci hanno contattati: abbiamo rifiutato il lavoro.

Crediamo che il design sia un atto politico. Il designer è un intellettuale che attraverso il proprio lavoro influisce sulla realtà. Siamo prima di tutto persone, lavoratori, e per noi il lavoro non dovrebbe mai farci andare contro i nostri principi di esseri umani.

Secondo voi esiste una grafica italiana?

Secondo me non esiste una “grafica italiana” intesa come un’unica grafica che rappresenta un modo di progettare italiano. Ci sono alcuni progettisti che hanno una progettualità riconoscibile in una sorta di “italianità”: quella italianità però non saprei come definirla.

Non trovo significativo fare una distinzione geografica, tra grafica che significa e grafica che non significa. La vera distinzione è se un progetto ha senso oppure no.

Credo che il contesto culturale-geografico in cui viviamo ci influenzi profondamente, ma oggi internet e i social fanno in modo che noi tutti possiamo vedere la stessa cosa nello stesso momento e in qualsiasi parte del mondo. Sono convinto che tempo fa ci sia stata una “grafica italiana”, oggi però non c’è più e forse non ha nemmeno più senso andarla a ricercare.

(Illustrazioni di Marco Goran Romano, Copywriter Silvia Zotti).