Soltanto una settimana fa ho saputo con grande dispiacere che ai primi di dicembre ci ha lasciato Elena Pongiglione, illustratrice genovese di grandissimo talento, tanto generosa nel dipingere e disegnare quanto nel raccontare, sempre con rara sincerità, la sua professione e le sue esperienze nel mondo dell’editoria.

Per me è sempre stato un grande piacere e un immenso onore poterla ascoltare.

Anni fa, la invitai a incontrare la mia classe in una scuola di fumetto in cui insegnavo e raccolsi le sue risposte nell’intervista che vi ripropongo per farvi conoscere il suo lavoro e un po’ della persona che era.

Elena era del 1934, quindi lavorò a partire dagli anni Cinquanta, un’epoca molto lontana per chi comincia a disegnare adesso pensando di fare dell’illustrazione un mestiere. Ma se leggete le sue parole ci troverete dei consigli validi anche adesso.

Ringrazio Ferruccio Giromini per avermi gentilmente fornito le immagini.

Cominciamo dal principio. Com’è che ti è venuto in mente di fare l’illustratrice?

Non è che per vocazione io abbia voluto fare l’illustratrice. Mi piaceva dipingere ma siccome volevo dipingere come piaceva a me, e non come piace ai mercanti d’arte, ho capito che dovevo trovare un lavoro che mi consentisse di essere autonoma ed emotivamente tranquilla. L’unico lavoro attinente alla pittura poteva essere da una parte fare l’imbianchino e dall’altra l’illustratrice. Ecco, come imbianchino ho avuto dei gloriosi trascorsi: ho anche fatto della decorazione murale, in gioventù, quando non avevo dolori reumatici e potevo arrampicarmi come un gatto su per le impalcature. Ho persino fatto una tomba, una cappella mortuaria molto allegra, in un cimitero piemontese molto bello, in mezzo alle vigne, un posto pieno di sole…

E a parte questa parentesi murale?

Mi sono dedicata subito all’illustrazione. Ho preso l’abilitazione all’insegnamento perché sapete cose si dice a Genova… maniman te serve… Così ho preso il pezzo di carta e poi non ne ho fatto niente, perché solo l’idea di insegnare mi dava veramente tristezza.

Ho cominciato da subito a fare l’illustratrice sennonché Genova non ha un mercato degli illustratori; all’epoca quando avevo sedici anni le cose andavano un po’ meglio perché c’erano le industrie: ho lavorato subito per la Piaggio, per la Shell, per l’Ansaldo, per grandi industrie insomma. Andavo alle raffinerie, andavo agli altiforni, col caschetto in testa, e disegnavo. Ho fatto tanti pasticci, ho buttato via tanta carta però ha funzionato, io sono convinta che disegnare dal vero sia una scuola assolutamente formidabile.

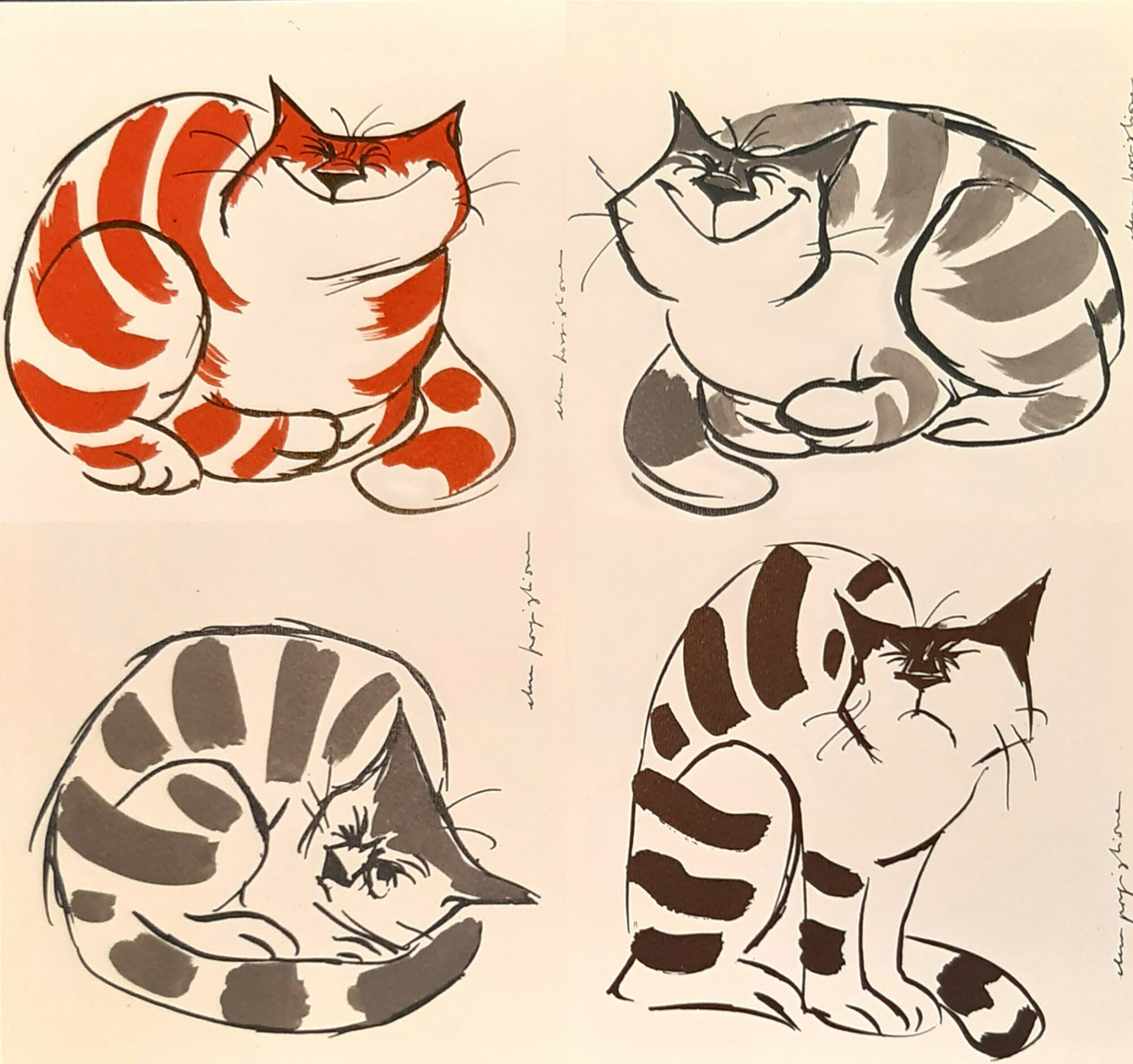

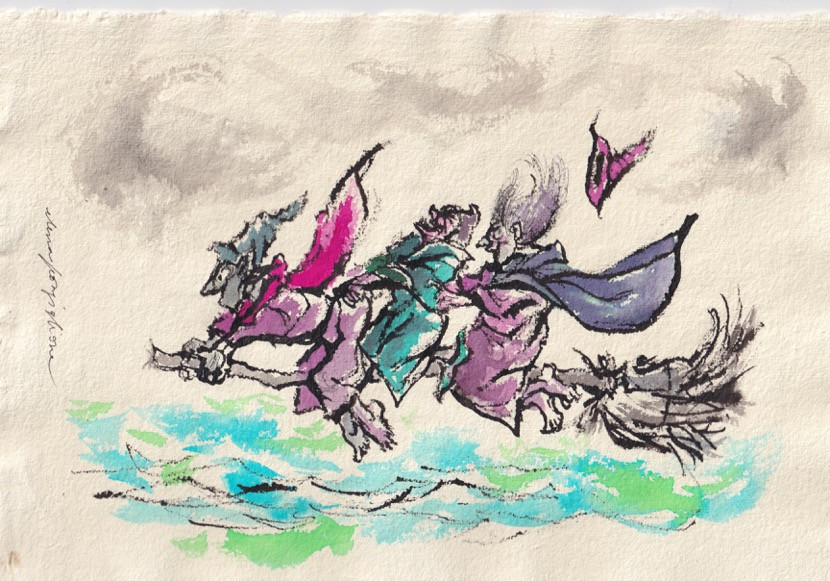

(courtesy Ferruccio Giromini)

Come è stato invece il tuo rapporto con gli editori?

Meno divertente che lavorare per le aziende. Ho lavorato per Mondadori, Rizzoli, Paravia, Zanichelli, Capitol, La Scuola, ma mi piaceva meno perché c’era un altro tipo di impegno, in un certo senso avevo più responsabilità. Per esempio, ho lavorato per Zanichelli: dovevo fare illustrazioni per testi scolastici e guai a me se sbagliavo! Una volta, mentre lavoravo a tre volumi di geografia, ho sbagliato a disegnare una cartina: ho tagliato via mezza Istria ed è successo un cataclisma!

Lavoravi anche con editori genovesi?

Nooo! Quando ho cominciato io gli illustratori genovesi partivano alle sette del mattino con l’Intercity e andavano a cercare lavoro a Milano; poi tornavano a casa, disegnavano e portavano il lavoro finito a Milano.

Alle volte si lavorava indirettamente per committenti genovesi che compravano a Milano, pagando il doppio, quello che noi facevamo proprio a Genova. Ma pensa la stupidità umana! L’incapacità dell’imprenditore genovese di cercare su piazza quello che gli interessa rimane per me un fatto imperdonabile.

Tu hai vinto diversi premi, hai voglia di parlarcene?

Quando avevo diciassette o diciotto anni Milano era ancora una grande città per gli artisti. A Milano all’epoca c’erano diversi premi per gli illustratori sconosciuti e io ne ho vinti alcuni. C’era per esempio il premio Diomira per i giovani illustratori e in giuria c’erano personaggi importanti, c’erano i più famosi galleristi di Milano, la crema degli intellettuali milanesi di allora, un premio dato da loro contava qualcosa.

I premi che hai ricevuto ti sono stati utili per lavorare dopo?

Sì, dopo i premi hanno cominciato a chiamarmi. Si è messo in moto qualcosa per cui altri vedevano le mie opere pubblicate e mi chiamavano a loro volta. Però rimane il fatto che se ho voluto fare un libro di qualità come volevo io, ho dovuto farmelo da me e questo è molto triste.

A proposito di libri, vedo che ci hai portato Favole di Framura.

Sì. L’editore di questo libro è sconosciuto perché dopo quarant’anni di mestiere se ho voluto fare un libro di una certa eleganza ho dovuto stamparmelo io, con i miei soldi e con la mia impaginazione. Ne ho stampate mille copie. Forse avrei dovuto stamparne di più. Ogni copia costava ventimila lire e io per stamparlo spesi venti milioni. Nel giro di 20 giorni però avevo rifatto le spese: è andato a ruba. Era il 1986.

Come ti è venuta in mente l’idea di fare questo libro?

Sono favole medioevali liguri, a me le hanno raccontate i vecchi del paese, solo che nessuno aveva pensato a raccoglierle.

Praticamente hai salvato una tradizione?

Direi di sì, anche perché ho scritto le favole con la sintassi del luogo: dopo averle scritte sono andata da Italo Calvino e gli ho chiesto: «Ma non sarà un po’ troppo osé questo linguaggio?» e lui mi scrisse una bellissima lettera perché si era divertito molto, soprattutto con l’indice dei luoghi e con il glossario la cui prima parola, naturalmente, è abelinato1.

Ci hai portato anche il Libro Bianco dei gatti. Se non sbaglio c’è una storia interessante all’origine del libro…

Sì. Alcuni anni fa c’era un assessore che aveva proibito di alimentare i randagi e per questo scoppiò una battaglia dell’altro mondo. Io che sono una vecchia gattofila ho fatto questo libello qui, che ha coperto di ridicolo l’assessore, il quale lì per lì si è offeso, poi ha chiesto un incontro pacificatore con baci e abbracci e abbiamo fatto la pace. Da allora non si è mai più parlato di proibire alle donnette di dar da mangiare ai gatti.

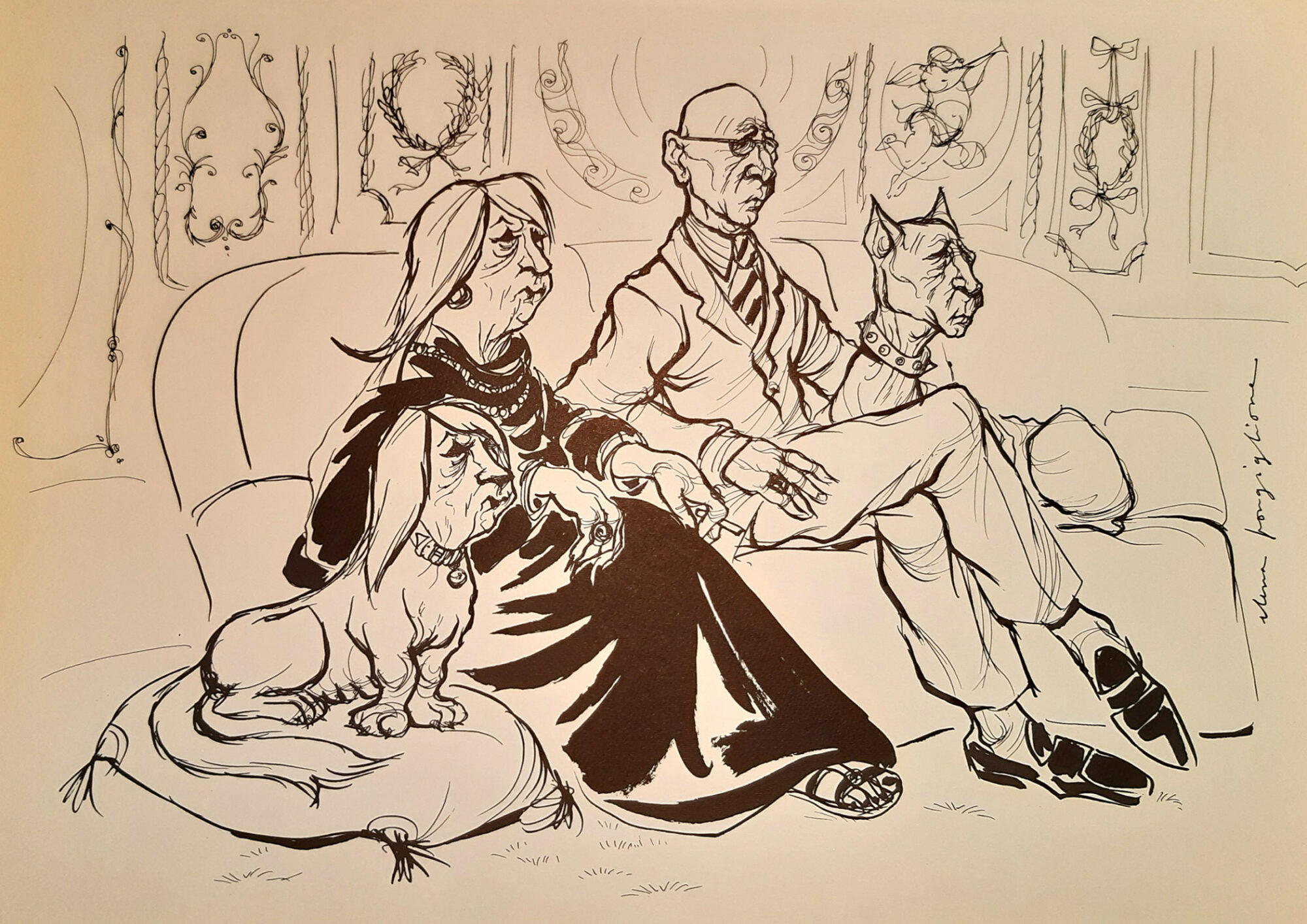

Che rapporto hai avuto con le gallerie d’arte? E con i galleristi? Sono meglio o peggio degli editori?

Quando cercavo di organizzare la mia prima mostra, sono andata timidamente, con la cartella sotto al braccio a chiedere se “potevo permettermi…”.

Una famosa gallerista che va per la maggiore mi ha cacciata con sdegno, offesa: lei — quella roba lì — non la esponeva certo. “Quella roba lì” erano i miei onesti, decorosi lavori. Un famoso gallerista, amico di adolescenza, mi ha respinto con disprezzo.

Quando si è sparsa la voce ho ricevuto subito una valanga di offerte da altre gallerie allora su piazza. Ho accettato la Galleria Cairoli di Silvio Sabatelli, la più antica e la più seria, che mi ha sempre sostenuto.

Tu hai esposto anche all’estero…

Le mie opere che sono all’estero mi sono sempre state richieste direttamente, nel senso che io non ho mai spedito opere “a casaccio” come fanno molti, per il solo fatto di poter inserire nel loro curriculum che hanno opere al Louvre o al British Museum.

Molte volte invece è d’uso donare un’opera al museo locale alla fine di ogni mostra, come ho fatto per Berlino, New York (MoMA), Gabrovo, Odessa, Israele (Museo dell’Olocausto), Istanbul.

Sempre parlando d’estero: hai mai provato a proporti come illustratrice in altri paesi?

Mi hanno cercato, ma non ho accettato. I Paesi dell’Est mi avrebbero pagato in rubli, depositando le mie parcelle in una loro banca. Come li avrei poi recuperati era affar mio. I giapponesi erano troppo restrittivi: avrei dovuto pensare in giapponese, la qual cosa implicava qualche difficoltà. I francesi mi hanno invece chiesto un tipo di illustrazione molto sciocca e banale: trovavano i miei lavori “poco infantili” (sic).

Tu hai collaborato anche con la Rai. Vuoi parlarci di questa esperienza?

Quando ho dovuto trasferirmi a Roma perché mio marito è stato richiesto dalla Rai come giornalista cinematografico, ho conosciuto un regista, Sandro Spina, che mi ha chiesto una serie di sigle per i “titoli di testa“ dei cicli televisivi.

Le sigle hanno avuto molto successo e ne ho eseguite parecchie. Il lavoro era appassionante e di grande soddisfazione: i funzionari trafugavano e si portavano a casa le mie illustrazioni…

Poi mio marito ha osservato che “non stava bene” che io lavorassi per la Rai e ho dovuto smettere. È stato un grande dispiacere.

Parliamo del tuo materiale di lavoro. Che cosa usi?

Adesso ci sono materiali straordinari, ci sono pennarelli che sono la fine del mondo. Quando ho cominciato avevamo i pennelli di martora che costavano cari. Comprarsi un pennello di martora voleva dire saltare un paio di pasti. E poi c’era l’inchiostro di china. C’era la marca Pelikan, o qualcosa del genere, che però non copriva abbastanza, allora mi ricordo che facevamo bollire l’inchiostro di china con lo zucchero.

Lo zucchero?

Sì, ci mettevamo delle cucchiaiate di zucchero e si faceva bollire; con i bacchetti2 raccolti per strada si rimestava questo impasto… quanti tegami abbiamo buttato via!

Lo zucchero rendeva la china più densa?

Sì, la faceva un po’ più densa e consentiva, nelle campiture larghe, una stesura più omogenea. E poi c’erano i pennini, che erano una sofferenza, perché bisognava fare un contorno estremamente regolare, omogeneo, morbido. Quando si faceva col pennello sul più bello partiva un pelucco che faceva un baffo ed era una tragedia: qualche volta si riusciva a rimediare con il bianco. In alternativa si usava il ritocco per la macchina da scrivere. Sennò ci si sentiva per telefono… «Tu come fai?»

«Io uso la lametta da barba: se sbaglio raschio via l’inchiostro con quella…».

C’era scambio tra di voi, con altri illustratori?

Sì, da principio c’era una certa solidarietà, che poi è scomparsa. Ci si trovava, si parlava, si cenava insieme. A un certo punto, non so perché, ci siamo persi di vista ed è un peccato perché, per conto mio, aldilà della rivalità, è importante scambiarsi consigli: se uno è bravo non deve aver paura del collega, io non ho mai avuto paura di raccontare come facevo io e tutti gli altri non hanno mai avuto paura di raccontare a me.

Di recente hai lavorato anche a un cd rom: che rapporto hai con la tecnologia?

Il computer è affascinante. Ai nostri tempi un illustratore deve aggiornarsi assolutamente o corre il rischio di essere “tagliato fuori”. Certo, con il computer si ottengono in fretta quei risultati perfetti che in altri tempi avresti raggiunto — e con fatica — in una giornata e più di lavoro, ed il mercato richiede questo tipo di “maniera”. Sta alla sensibilità e alla perizia dell’illustratore dosare con giudizio queste possibilità, senza scordare il fascino di una tavola eseguita “a mano”.

Sempre che gli editori siano d’accordo, s’intende!

Se potessi tornare indietro… c’è qualcosa che faresti e non hai fatto?

Che avrei fatto ma che non mi hanno lasciato fare. Quando a Milano ho vinto un importante premio per giovani illustratori, avrei voluto stabilirmi lì, ma mio padre non me lo ha permesso. Allora non si usava discutere…

Hai un progetto, qualcosa di speciale che tieni nel cassetto e che ti piacerebbe fare?

Sì. Spero di riuscire a realizzare la mia mostra antologica su tutta la mia attività artistica, da quando avevo tre anni ad oggi.

Se ti chiedessi un consiglio per chi comincia oggi a fare l’illustratore?

Fate sempre di testa vostra: prima o poi, se avete del talento, riuscirete a fare quello che desiderate.