«La siccità che affliggeva il mondo ormai da cinque mesi era conseguenza della mancanza d’acqua che negli ultimi lustri aveva torturato sempre più estese zone della Terra. Dieci anni prima si era verificata una terribile carestia quando le precipitazioni stagionali, attese in alcune importanti zone agricole, non si erano verificate. A una a una, regioni distanti tra loro come il Saskatchewan dalla vallata della Loira, o il Kazakhstan dalle isole Madura, produttrici di tè, si erano trasformate in distese di polvere. Nei mesi successivi erano caduti solo pochi centimetri di pioggia, e due anni dopo quelle terre erano diventate completamente desertiche. Le popolazioni si erano sistemate altrove, e i nuovi deserti erano stati abbandonati a se stessi».

Le parole di James G. Ballard — tratte dal romanzo Terra bruciata, uscito nel ’64 come terzo capitolo della cosiddetta “Tetralogia degli Elementi” dell’autore britannico, insieme a Il vento dal nulla, Deserto d’acqua e Foresta di cristallo — riportano alla mente le immagini apocalittiche che abbiamo visto durante l’ondata di siccità (a quanto pare la peggiore degli ultimi 500 anni) dell’estate scorsa, coi fiumi a secco, laghi ridotti a striminzite pozze, ponti sopra a terre riarse, agricoltura in ginocchio, antichi reperti che spuntavano laddove un tempo c’era l’acqua.

Tra i fenomeni estremi che la crisi climatica ci sta regalando c’è anche la desertificazione, un processo che anche qui in Italia si sta verificando in maniera assai più estesa di quanto non crediamo.

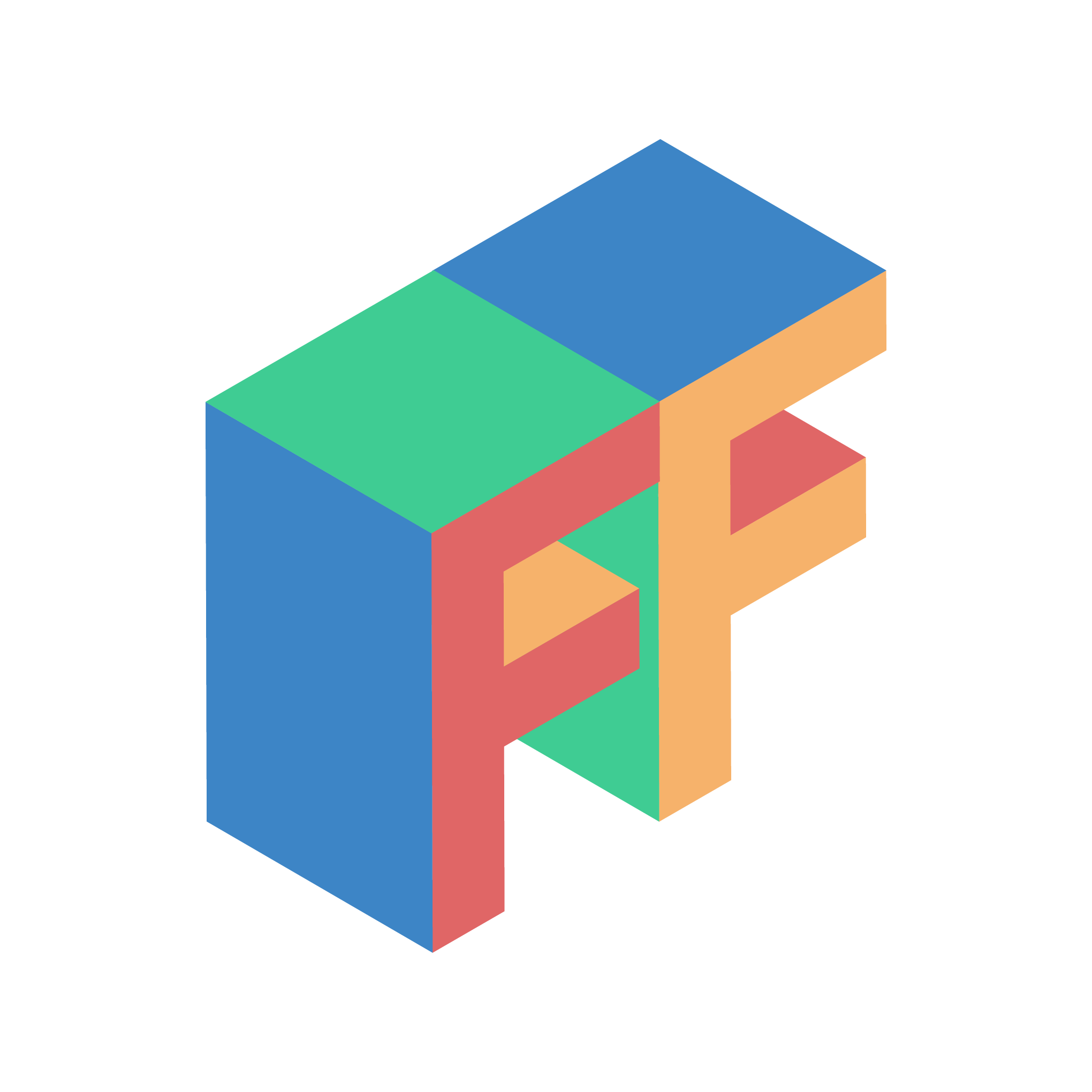

Proprio la scorsa estate il pluripremiato fotografo Gabriele Galimberti — vincitore del World Press Photo 2021 con il progetto The Ameriguns e collaboratore di National Geographic — è andato a visitare, insieme alla sua collaboratrice Camilla Miliani, alcuni dei deserti italiani in via di formazione, realizzando una serie di scatti che tolgono il fiato, e sembrano uscire dalle pagine di una guida esotica o, peggio, dai capitoli di Ballard, piuttosto che da un viaggio nel “Bel Paese”.

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, non sono solo al Sud (dove comunque le aree a rischio sono molto estese: 70% della Sicilia, il 57% della Puglia, il 58% del Molise e il 55% della Basilicata sono a rischio desertificazione) ma anche al Centro e al Nord, dall’Abruzzo all’Isola d’Elba, dall’Emilia-Romagna alla Lombardia.

Si estende nella Provincia di Sondrio per una superficie di 1,69 km2

(foto e copyright: Gabriele Galimberti | courtesy: Acqua nelle nostre mani)

Le foto di Galimberti sono state raccolte in un’insolita guida, la Guida ai deserti d’Italia, che sarà pubblicata prossimamente, sia in edizione cartacea che digitale.

Si tratta di un progetto di Acqua nelle nostre mani, un’iniziativa lanciata qualche anno fa dal marchio Finish per informare sul tema delle risorse idriche e impegnarsi con progetti sul territorio, in collaborazione con National Geographic e con il Future Food Institute.

Il libro esce con un intento provocatorio, idealmente invitando turiste e turisti a scoprire «paesaggi mozzafiato di cui il Bel Paese non avrebbe bisogno» e «luoghi eccezionali e perlopiù ancora sconosciuti, che da nord a sud sarà sempre più facile notare», come riportato nelle primissime pagine.

I deserti protagonisti sono dieci — Deserto di Pozzillo (Sicilia), Deserto del Salinello (Abruzzo), Deserto di Pilato (Marche), Deserto di Agira (Sicilia), Deserto delle Conche (Toscana), Deserto del Dittàino (Sicilia), Deserto di Montespluga (Lombardia), Deserto del Trasimeno (Umbria), Deserto del Trebbia (Emilia-Romagna) e Deserto di Guardialfiera (Molise) — ciascuno accompagnato da fotografie, informazioni, curiosità e mappe. Di tanto in tanto appaiono anche alcune interviste con la gente del luogo.

Disseminati nella guida, inoltre, ci sono anche consigli utili per risparmiare acqua.

Non si sa ancora la data di pubblicazione del volume, né se sarà scaricabile gratuitamente o meno. Nei prossimi mesi, tuttavia, verrà organizzata a Milano una mostra delle foto realizzate da Galimberti, e forse per allora ne sapremo di più.

Emerso in Provincia di Piacenza e sovrastato dalla Strada Gragnana

(foto e copyright: Gabriele Galimberti | courtesy: Acqua nelle nostre mani)

Situato in un circo glaciale, sul Monte Vettore, ha un’altitudine di 1.941 metri

(foto e copyright: Gabriele Galimberti | courtesy: Acqua nelle nostre mani)

Si estende per una superficie di 7,9 km2 in prossimità del Comune di Regalbuto

(foto e copyright: Gabriele Galimberti | courtesy: Acqua nelle nostre mani)