Come mostrava qualche anno fa il critico Max Tohline in un video essay che ebbe notevole successo e risonanza, il montaggio è la punteggiatura del cinema. È attraverso il montaggio che chi dirige il film sceglie come raccontare la storia: cosa lasciare fuori, in che ordine presentare gli eventi, in che relazioni sono personaggi, elementi e azioni. Dato lo stesso materiale di partenza, attraverso l’editing si possono narrare storie anche completamente differenti tra di loro.

E questo non vale solo sul grande schermo, ma anche tra le pagine dei libri frutto — come capita sovente negli albi per l’infanzia e nella letteratura per ragazze e ragazzi — di un adattamento e una riduzione di un classico.

Prendiamo ad esempio uno dei capisaldi della classicità: Le metamorfosi di Ovidio. Data la mole (quasi 12.000 versi), la quantità di miti trattati (più di 250) e il linguaggio (quello del poema epico), ai piccoli si tende a offrire una versione più accessibile, e le opportunità di movimento all’interno di un’opera di tale ricchezza e complessità sono pressoché infinite. La brava autrice e il bravo autore sceglieranno dunque un “filo” da seguire, uno dei tanti possibili.

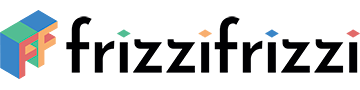

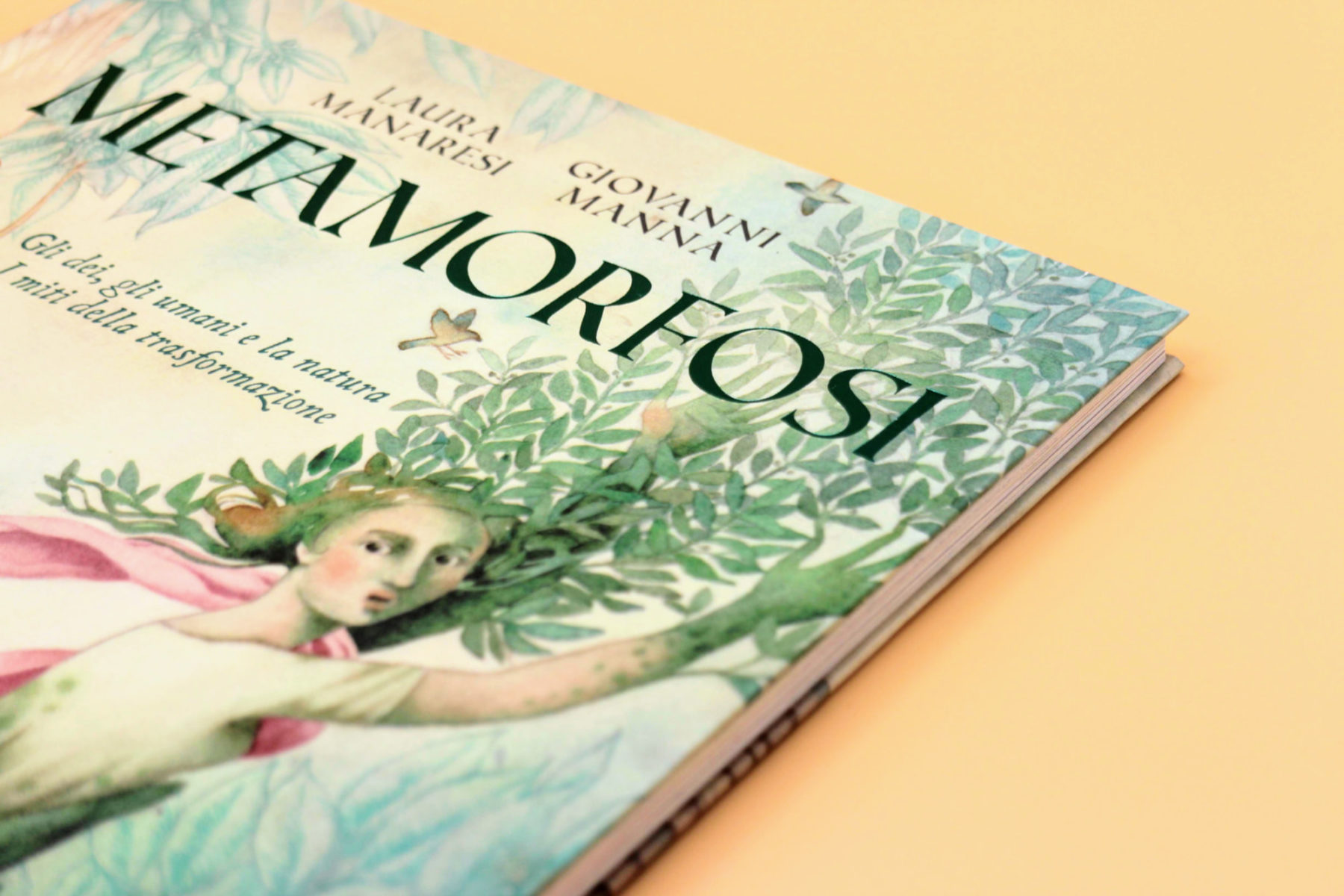

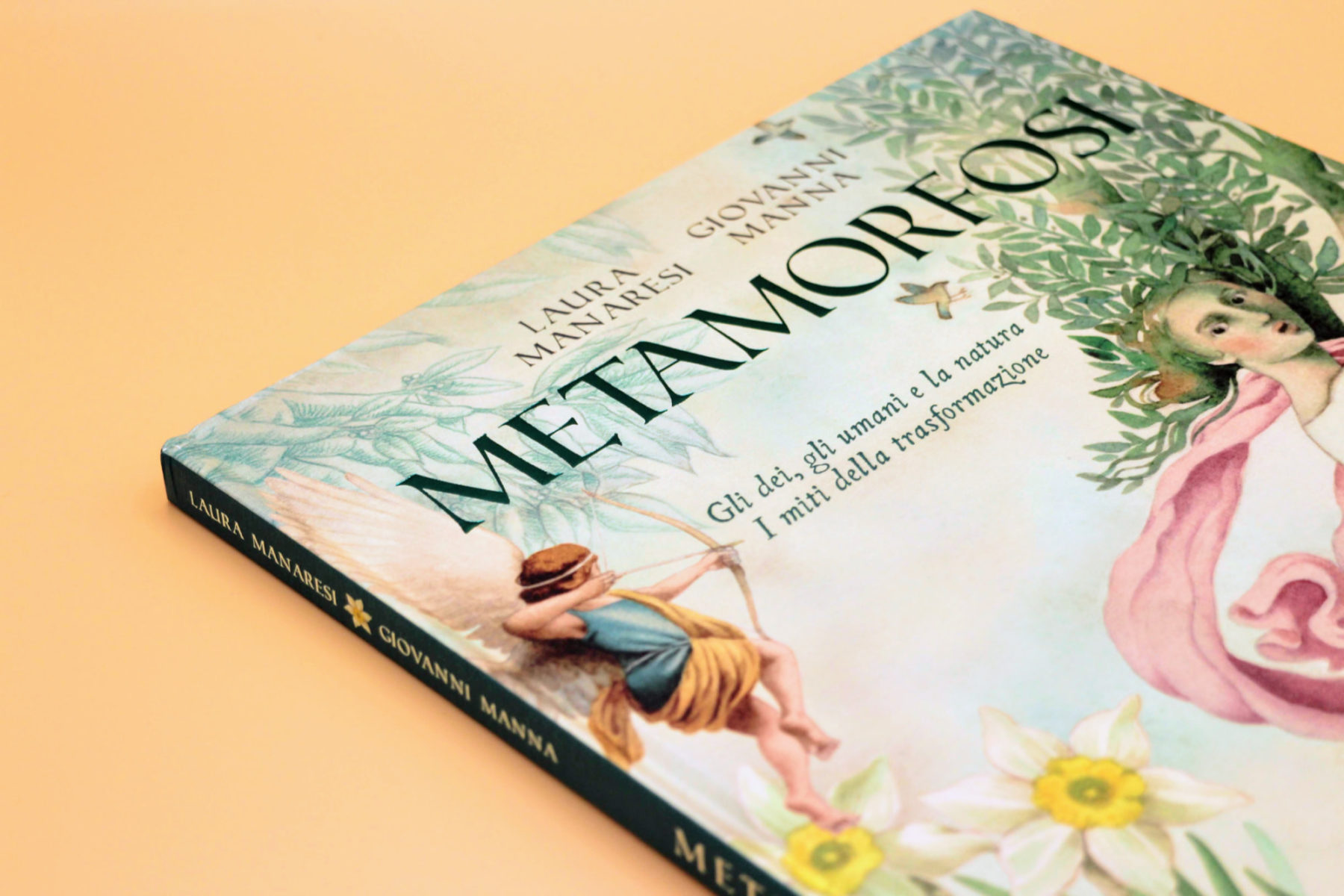

Quello sul quale hanno deciso di camminare Laura Manaresi e Giovanni Manna nella loro versione illustrata delle Metamorfosi, di recente pubblicata da Rizzoli nella collana Ragazzi, è il filo del rapporto tra uomo e natura.

(foto: Frizzifrizzi)

Scrittrice, docente, traduttrice ed educatrice, Manaresi vive e lavora a Bologna ed è autrice di numerosi albi, spesso realizzati a quattro mani con Manna, illustratore che ha firmato decine di libri, ha vinto alcuni tra i più prestigiosi premi nell’ambito dell’illustrazione dell’infanzia (tra cui il Premio Andersen nel 2003) e insegna presso la Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede e la Libera Accademia d’Arte Novalia di Alba.

L’aver già lavorato molte volte insieme si percepisce chiaramente, sfogliando le Metamorfosi. È un affiatamento che traspare, sottile, quando ci si immerge nella lettura dell’insieme testo-immagine, e si ha la netta sensazione che Manna conoscesse già il testo di Manaresi prima che lei stessa si mettesse a scriverlo e, a parti ribaltate, che lei avesse davanti i disegni ben chiari quando lui il pennello sulle tavole non l’aveva ancora posato.

Al contempo, è evidente anche un certo “spazio per la sorpresa”, che deve aver coinvolto entrambi tanto quanto chi affronta per la prima volta la lettura dell’albo.

(foto: Frizzifrizzi)

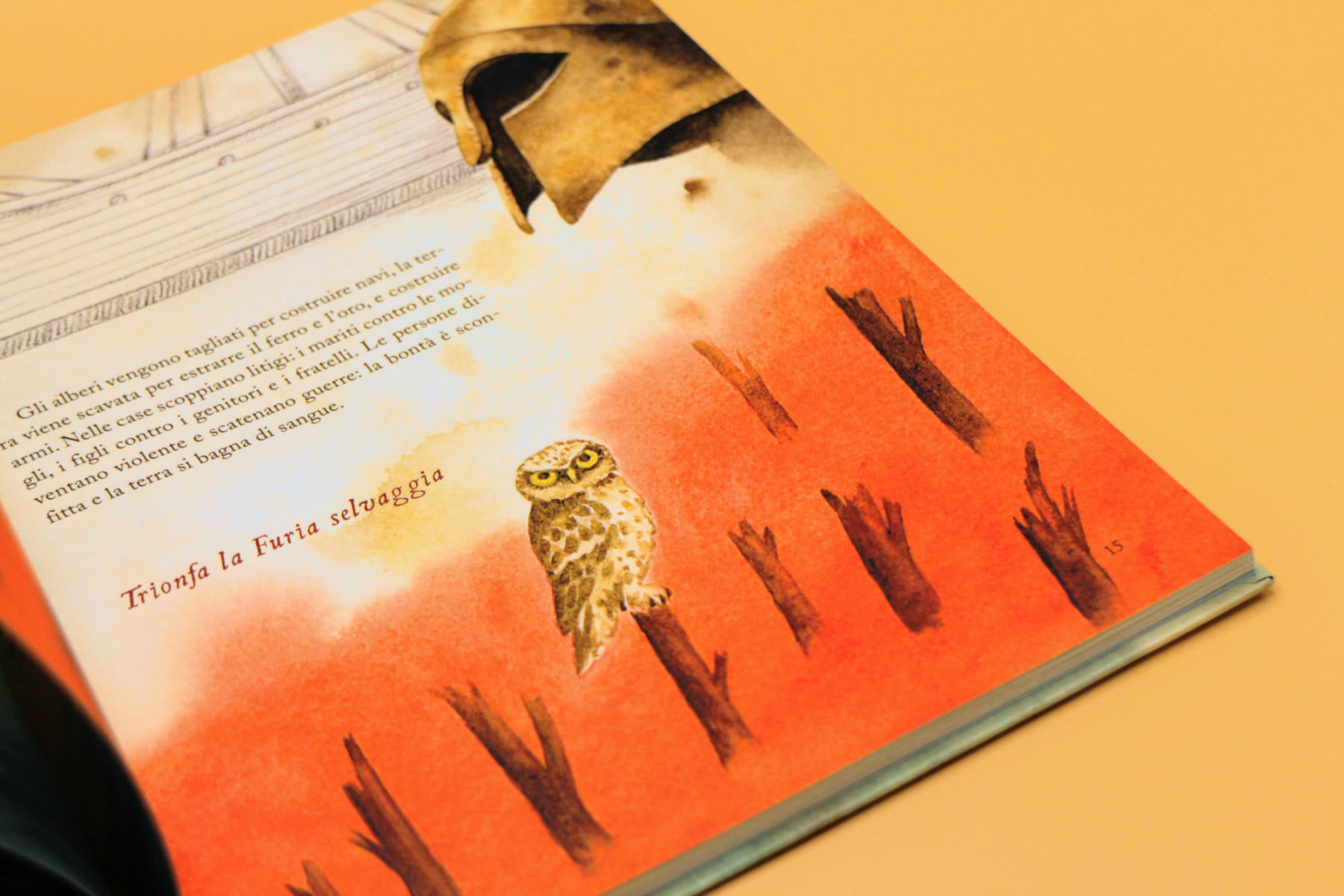

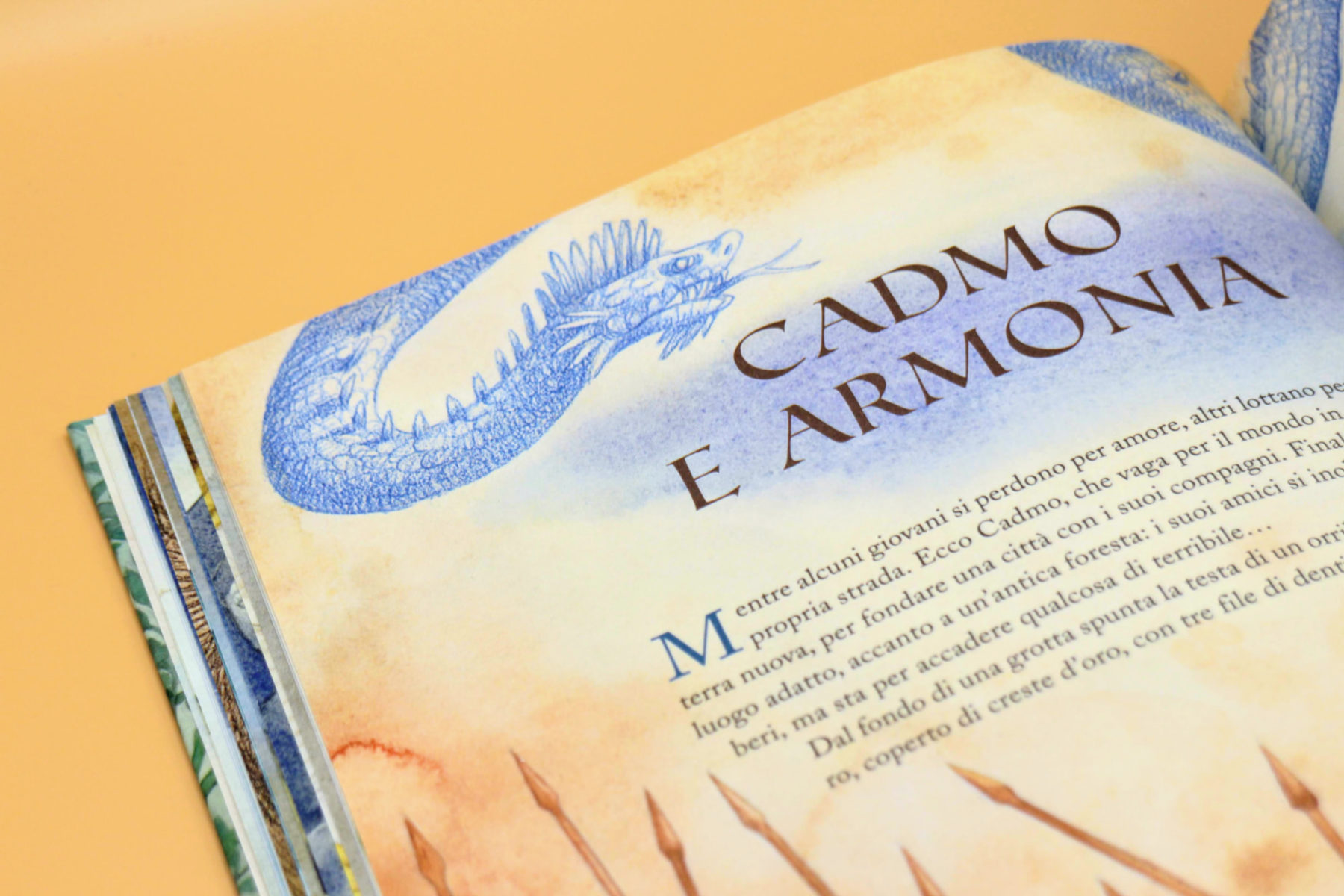

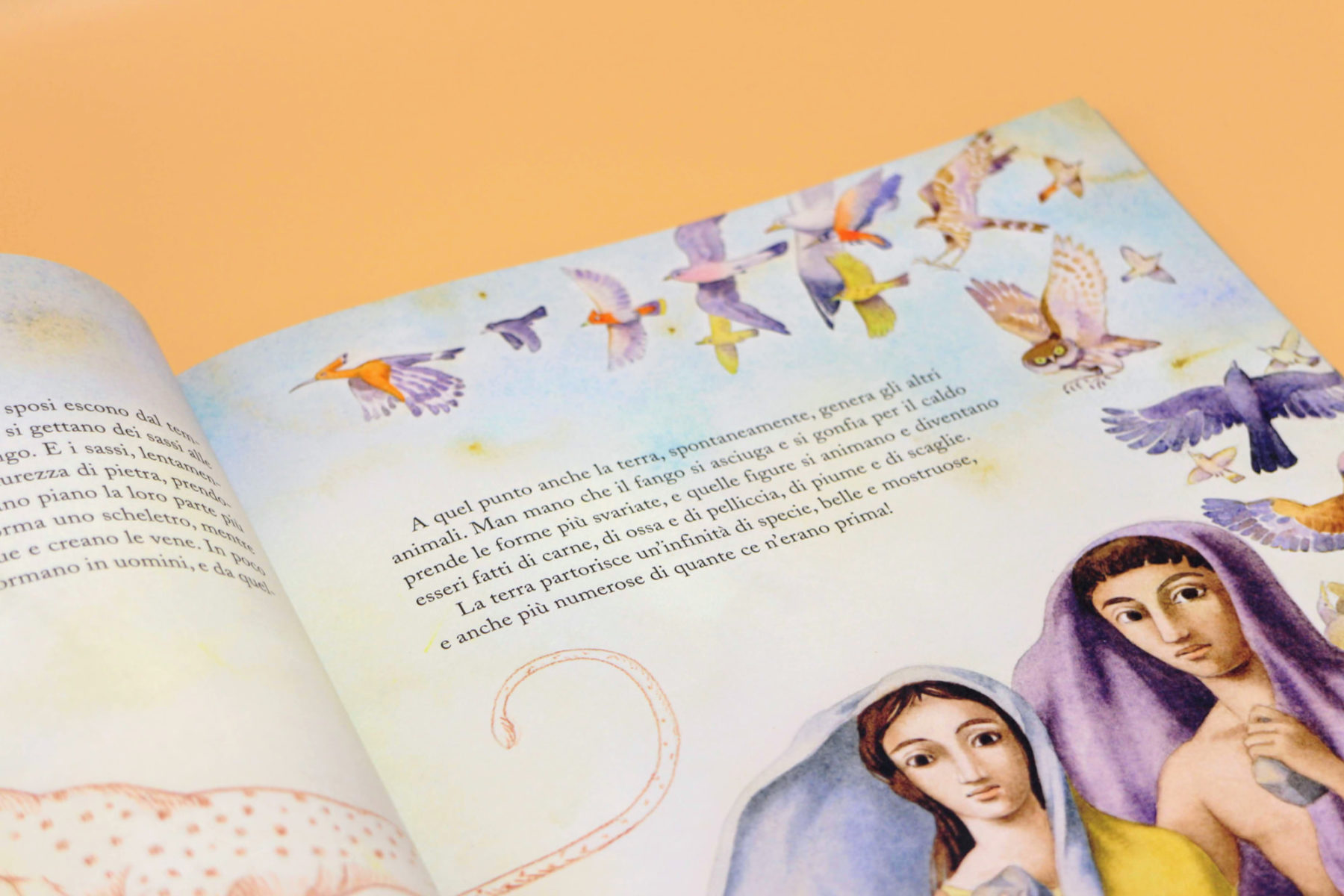

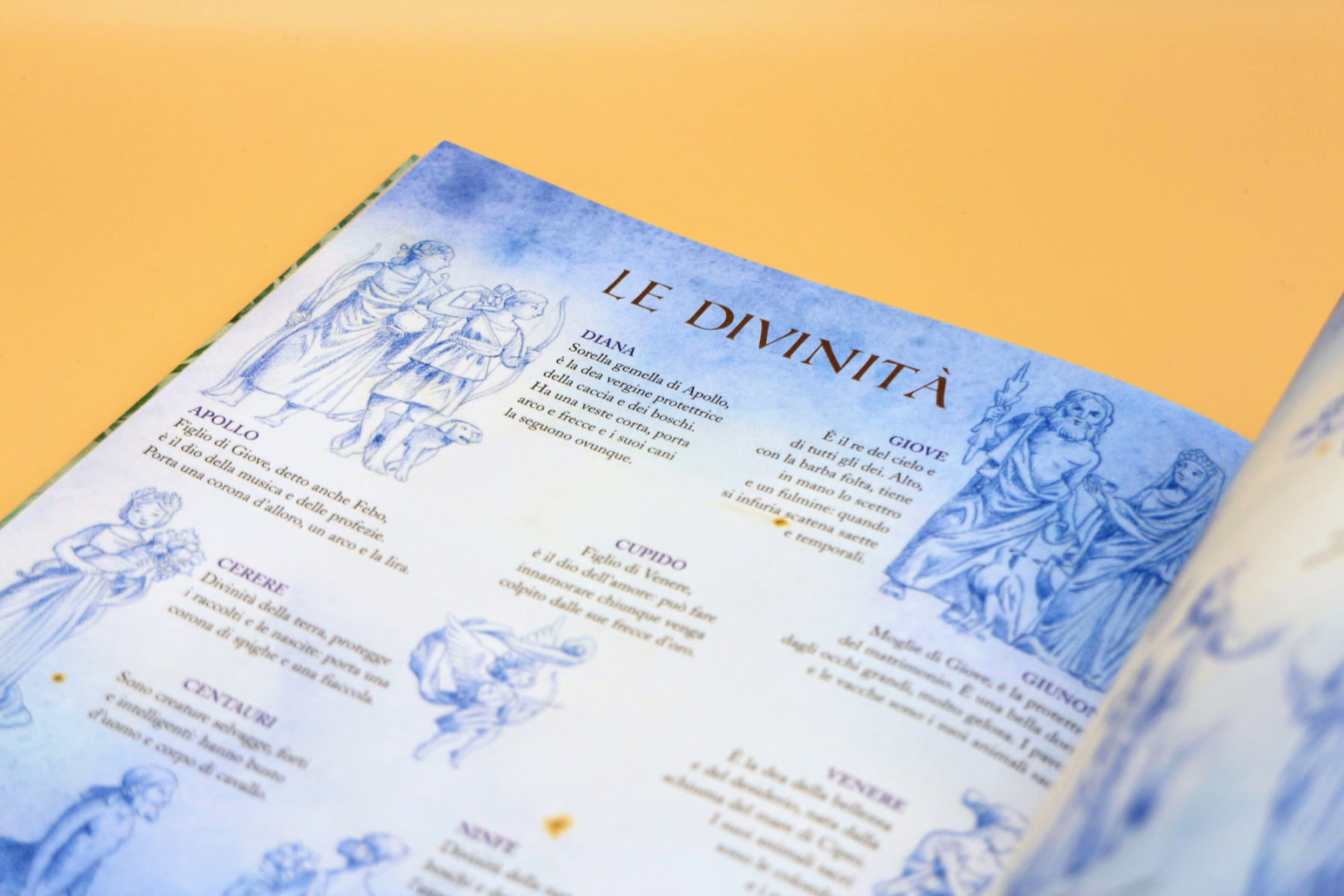

Seguendo, come già accennato, un percorso che attraversa il tema della natura (come Manaresi e Manna hanno ben spiegato in un’intervista di Rai Cultura), il libro parte dal caos primigenio e arriva al celebre discorso di Pitagora, quello del «tutto si trasforma», scegliendo però — nell’ottica del “montaggio” di cui parlavo all’inizio — di non rispettare l’ordine ovidiano e di focalizzare l’attenzione anche su alcune storie considerate minori, idea solitamente poco praticata nelle versioni per l’infanzia dell’opera di Ovidio.

Al primo e più evidente “filo”, Manaresi ha poi intrecciato un secondo, quello delle emozioni, delle relazioni, degli amori, delle gelosie. «Per me è importantissimo, quando porto la mitologia ai bambini e ai ragazzi, che loro possano capire che vengono messe in scena delle dinamiche che li riguardano» spiega infatti l’autrice.

(foto: Frizzifrizzi)

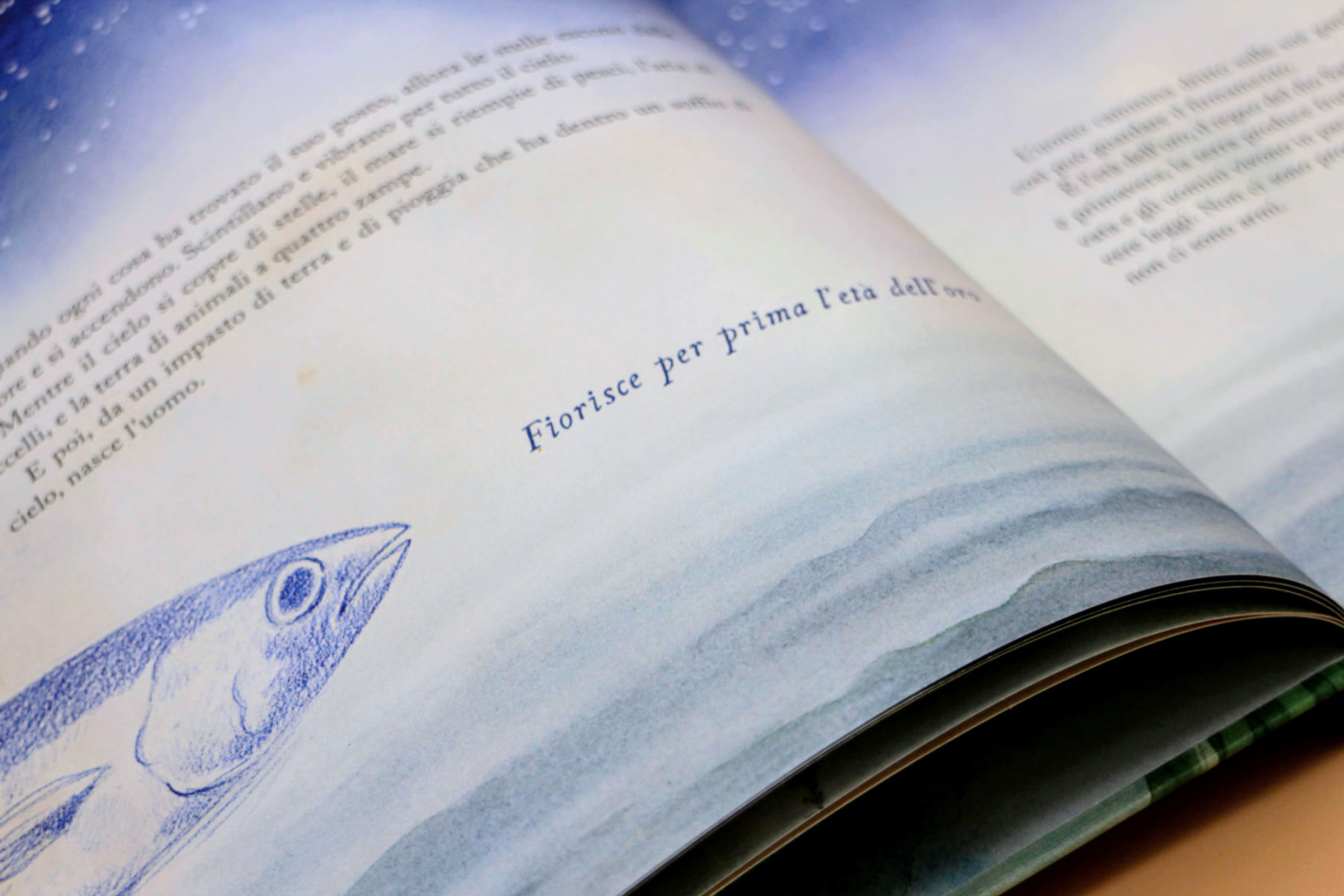

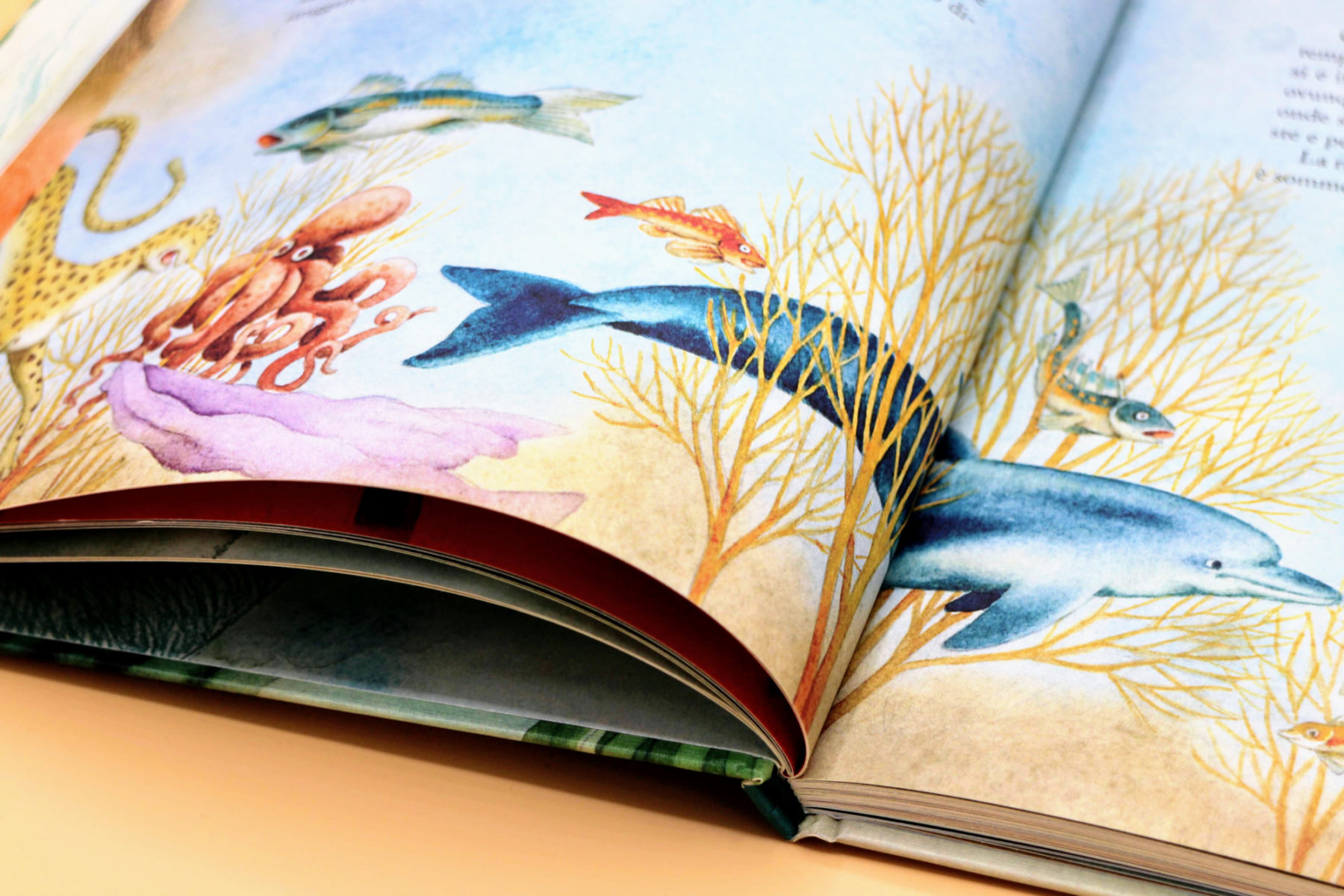

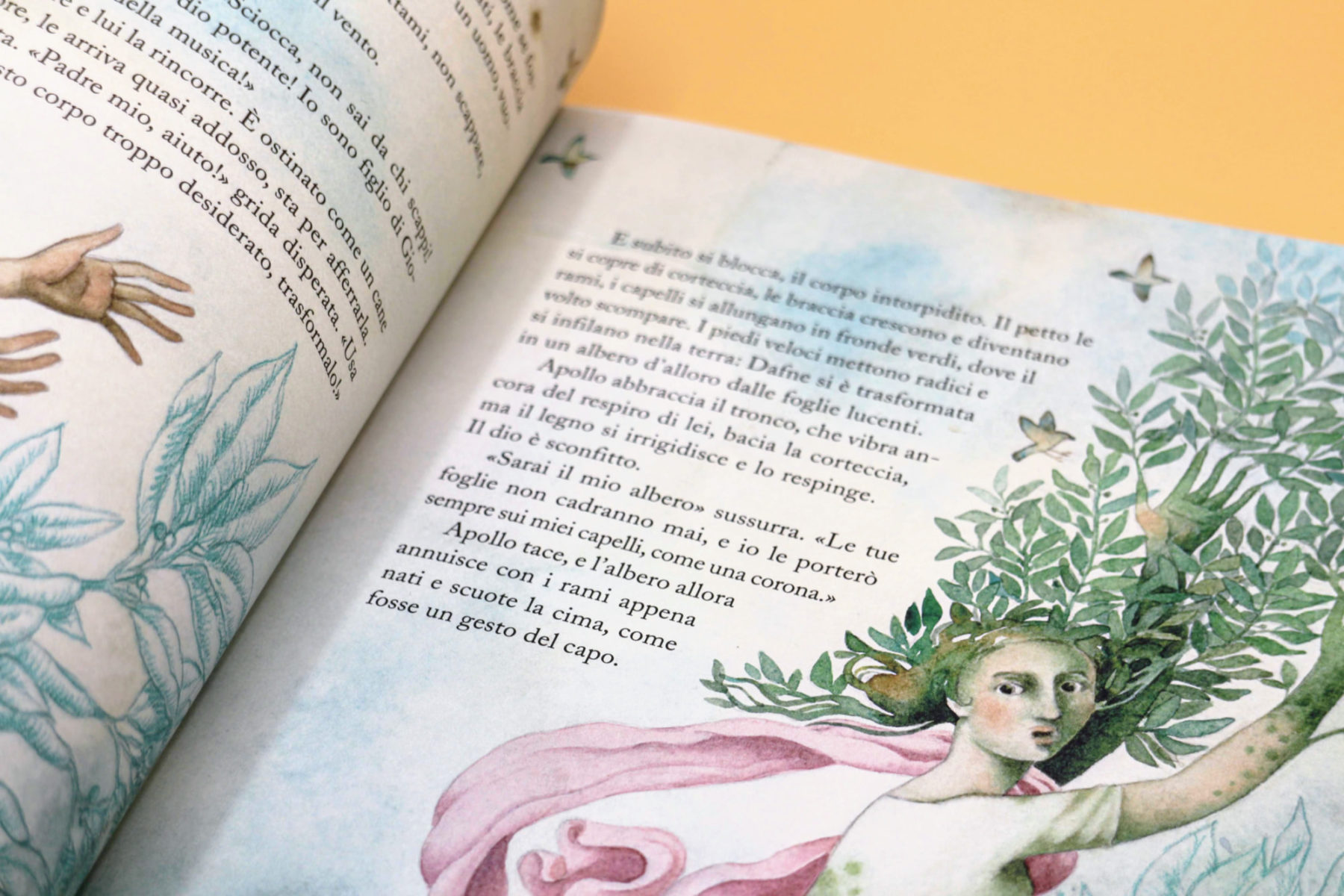

Per quanto riguarda le immagini, Manna si è ispirato — come racconta nella già citata intervista di Rai Cultura — all’arte pompeiana e romana per le atmosfere e gli sfondi, che sembrano «consumati dal tempo», mentre i numerosi drappi che appaiono tra le pagine sono volutamente d’impronta manierista, pieni di movimento e dinamismo per «dare la sensazione che le cose stessero accadendo in quel momento» e rafforzare la potenza di un apparato mitologico e narrativo che, dopo più di 2000 anni, è ancora attualissimo.

Alla sua tecnica d’elezione, l’acquerello, Manna ha aggiunto elementi disegnati a matita, che entrano nella tavole come idee di “non finito”, come fasi di passaggio e rappresentazioni dei fugaci pensieri di chi legge, che possono perdersi in un dettaglio, o risalire il fiume del tempo per andare a ripescare un ricordo.

(foto: Frizzifrizzi)

Pensato per un pubblico dai nove/dieci anni in su, in realtà le Metamorfosi di Manaresi e Manna funzionano anche per bambine e bambini di età inferiore — mia figlia più grande (dodicenne), oltre ad aver amato tantissimo il libro, da grande appassionata dei miti greci e romani quale è, l’ha letto alla sorellina di sei anni, con grande apprezzamento di quest’ultima, che durante l’ascolto si è completamente immersa nelle immagini (quando succede te ne accorgi perché non ti fa girare pagina finché non ha finito di perdersi in ogni dettaglio).

Il messaggio, dopotutto, arriva forte e chiaro a ogni età. E lo riassume perfettamente Pitagora nell’ultimo capitolo:

«La Terra è la migliore delle madri. Per vivere ci bastano i suoi doni: l’acqua delle fonti, il latte del bestiame, la frutta e il grano. Non combattete, non uccidete. Non vedete che tutto cambia? Passano le stagioni, la neve si scioglie e spunta l’erba tenera. Le piante germogliano, crescono e si seccano. Anche il nostro corpo cambia continuamente, nasciamo, cresciamo e invecchiamo: già domani saremo diversi da oggi! La notte diventa giorno, e poi la luce cede di nuovo il passo al buio più nero.

Niente resta uguale. Le epoche passano, sorgono nuovi regni e altri vengono sconfitti. I fiumi scavano vallate, le paludi si seccano ma sgorgano nuove fonti, gli incendi bruciano, persino la terra trema e si muove! Niente conserva a lungo lo stesso aspetto, ma nell’universo immenso niente finisce, credetemi. Tutto si trasforma».

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)

(foto: Frizzifrizzi)