Dal reportage fotografico a sfondo sociale siamo abituati ad aspettarci delle prospettive — magari inedite — su situazioni e modi di vivere lontani da quelli che consideriamo abituali e “normali”, sulle condizioni di chi vive lungo e oltre i margini, sull’esotico, sull’estremo, su mondi solitamente invisibili a chi ha una casa, un lavoro, e poco tempo o voglia di alzare lo sguardo e spostarlo, anche solo per un attimo, da uno schermo e dalla propria quotidianità.

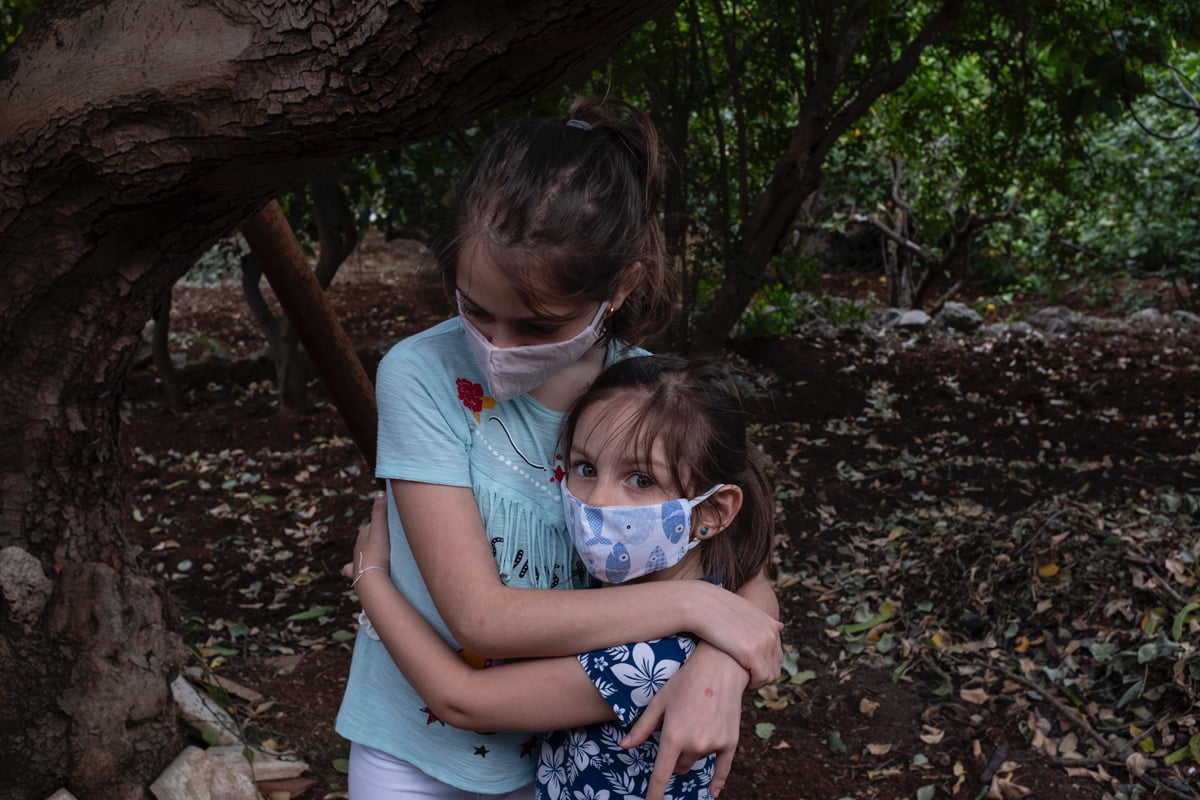

Grazie alla pandemia, “l’altro da noi” siamo diventati, in qualche misura, noi stessi. Costretti a cambiare improvvisamente anche le più piccole abitudini, ci siamo ritrovati da un giorno all’altro, da un decreto all’altro, irriconoscibili ai nostri occhi e a quelli altrui — la mascher(in)a, in questo senso, è una metafora perfetta, degna della più didascalica delle rappresentazioni.

Accomunati da questo senso di spaesamento — che per un breve periodo è sembrato poter accorciare, paradossalmente, le distanze e rafforzare un trasversale sentimento di empatia, necessario per incominciare perlomeno a ripensare i modelli che regolano le nostre vite — alla fine abbiamo tuttavia rinunciato alla rara occasione di metterci davvero nei proverbiali “panni degli altri”, e il virus si è rivelato come l’ennesima cartina al tornasole delle sempre più profonde differenze tra i vari strati della società e tra quest’ultima e chi, volente o nolente, ne rimane al di fuori.

Con la fine della quarantena abbiamo ricominciato a muoverci in un mondo che ci appare sempre più ostile e sconosciuto. Un mondo che ora dobbiamo ri-conoscere. La fotografia, in questo, è uno strumento preziosissimo perché congela l’istante in un’immagine che poi possiamo analizzare, dalla quale possiamo farci raccontare qualcosa. Attraverso la scelta del fotografo — soggetto, punto di vista, inquadratura — e la sua “voce” d’autore possiamo riscoprire i luoghi in cui ci muoviamo e al contempo documentare un paese che si risveglia con la testa ancora immersa nel vecchio mondo e i corpi in balia della nuova realtà.

È in questo scenario che nasce il progetto Covisioni, collettivo fondato a Bologna, durante la quarantena, da un gruppo di fotografi e curatori formato da Cecilia Guerra Brugnoli, Francesca De Dominicis, Jana Liskova, Francesco Rucci, Anita Scianò ed Erika Volpe.

L’idea è quella di raccontare l’Italia, durante questo momento inedito e di grandi cambiamenti, per mezzo del lavoro di decine di fotografi.

«Si tratta di un’iniziativa a lungo termine», spiegano i fondatori. «Come cambiano le interazioni tra le persone durante la pandemia? L’intenzione è quella di creare un’unica visione sul cambiamento delle relazioni umane durante il Covid-19, utilizzando la fotografia come strumento intellettuale. Una narrazione collettiva di tutto quello che dovrà affrontare un Paese in pieno rinnovamento».

20 regioni, 12 mesi, 40 fotografi, che offriranno il loro sguardo d’autore. Un reportage sociale su tutti noi, dunque, che si svilupperà anche attraverso Instagram e una pagina Facebook, e avrà il supporto dell’agenzia fotografica Luz.

Tra i nomi di coloro che parteciperanno — Claudia Amatruda, Chiara Arturo, Alessandra Baldoni, Nicola Baldazzi – Veronica Lanconelli, Filippo Bardazzi, Maria Bauer e Giuseppe Scafidi, Alberto Bernasconi, Giulia Bersani, Dario Bosio, Cecilia Guerra Brugnoli, Alessandra Cecchetto, Claudia Corrent, Giammario Corsi, Alessandro Cristofoletti, Valentina De Santis, Giorgio De Vecchi, Lorenza Demata, Federico Evangelista, Fabrizio Falcomatà, Ilaria Ferrara, Claudia Gori, Fabio Itri, Andrea Marcantonio, Nicole Marchi, Luca Marianaccio, Ornella Mazzola, Claudia Mozzillo, Claudia Pajewski, Simone Raeli, Paola Ressa, Luana Rigolli, Benedetta Ristori, Bartolomeo Rossi, Luca Rotondo, Francesco Rucci, Anita Scianò, Francesca Tilio, Federico Tisa, Marco Waldis e Nicola Zolin — ci sono anche diverse vecchie conoscenze di Frizzifrizzi.