Come nasce un laboratorio di arte per bambini? Da dove arriva l’ispirazione? Che strumenti sono necessari? Come si sviluppa?

A raccontarcelo è Elena Iodice, che da anni progetta e conduce laboratori d’arte nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie e nei musei, soprattutto con bimbi e ragazzi ma talvolta anche con gli adulti, partendo dalle opere degli artisti, dai libri d’arte, dai saggi, dagli albi illustrati.

Elena, che di mestiere fa anche l’architetto, ha cominciato a fare laboratori per “colpa” di una maestra — la storia, bella come tutte le storie in cui qualcuno con la testa dura si rivela essere un agente del destino, si può leggere qui.

Ora si divide tra i due lavori, l’uno a influenzare l’altro, perché, come spiega lei, «sono due facce della stessa medaglia. Da quando lavoro coi bambini le mie azioni da architetto si sono fatte più libere, meno costrette e, allo stesso tempo, il rigore da architetto mi aiuta a tenere fissa la direzione dei progetti che propongo ai bambini».

I risultati dei suoi laboratori — su Kandinsky, Picasso, Depero, Klee, Sonia Delaunay, Calder, Munari, Calvino, Sendak, per citare solo alcune delle fonti di spunti, segni e idee — si possono ammirare sul suo sito Solfanaria (il motivo del nome, neanche a dirlo, è un’altra affascinante storia) ma in quest’occasione Elena racconta uno dei suoi ultimi progetti, che ruota attorno a Giorgio Morandi e va a toccare anche un libro legato a doppio filo con Frizzifrizzi: Una straordinaria normalità – cucina e ricette in casa Morandi.

* * *

Piccole finestre sull’anima

di Elena Iodice

Questa è una storia di coincidenze, di incastri perfetti di tempi e di sguardi. È una storia piena di cose normali, di oggetti comuni, di bottiglie, vasetti, ricette, di polvere sospesa nell’aria e centrini sui tavoli che di colpo smettono di essere ordinari per entrare nel mondo dell’Arte ed assurgere a Muse.Stavo progettando un percorso per i bambini della scuola primaria in cui lavoro ormai da 4 anni quando Simone ha cominciato a scrivere del libro che di lì a poco avrebbe pubblicato con Carlo Zucchini per Corraini.

Dopo aver esplorato gli orizzonti altissimi a cui è giunta l’Arte nel 900, dopo aver parlato di Picasso e Guernica, delle teste di Modigliani e dei viaggi di Gauguin, quest’anno volevo che lo sguardo si quietasse, si abituasse ad una visione più lenta, più attenta. Volevo che i “miei” bambini riflettessero sul fatto che le piccole cose che ogni giorno ci circondano sono piene di senso e che quel senso basta solo vederlo per accorgersi del meraviglioso che racchiude.

Volevo che capissero che l’Arte non è fatta solo di dei e miti, di Regine o storie importanti ma anche di quelle piccole che gli oggetti raccontano. L’ispirazione mi era venuta da un bellissimo libro edito da Topipittori, Il segreto delle cose, di María José Ferrada e Gaia Stella.

Cosa si nasconde dietro le cose che ci circondano? Cosa succederebbe se facessimo parlare gli oggetti intrappolati nelle tele? Se dessimo voce a quel mondo minuto, dimesso, che per una qualche ragione alcuni artisti hanno voluto ritrarre? Cosa succederebbe se riuscissimo ad ascoltare la voce degli scarponi pieni di terra di Van Gogh, dei mandolini di Braque, della scarpa misteriosa di Magritte, delle tovaglie arabescate di Matisse e delle bottiglie di Morandi?

Renè Magritte, particolare de “La chiave dei sogni”, 1930, collezione privata

Georges Braque, “Still Life with ‘Le Jour’”, National Gallery of Art, Washinghton

Vincent Van Gogh, “Still Life with an Earthen Bowl and Potatoes”, 1885, Museum Boijmans van Beuningen

Come scriveva Derrida, filosofo francese, soltanto superando la schiera del “possibile”, nella quale non c’è evento o sorpresa, e assumendo il Reale come “impossibile”, si potrà cogliere il mistero che è custodito nelle cose.

Per poterlo cogliere è necessario un occhio diverso sulla Realtà. Occorre saper guardare, fare attenzione con quello sguardo che “che significa badare, sorvegliare, custodire e fare attenzione. Avere cura e preoccuparsi” (J.L. Nancy, Il ritratto e il suo sguardo)

È stato proprio mentre elaboravo questi pensieri che è uscito il libro Una straordinaria normalità: cucina e ricette a casa Morandi. Ecco, appunto: una straordinaria normalità era quella che andavo cercando.

Conoscevo molto bene Morandi: sono bolognese di origine e quei quadri per me sono sempre stati molto familiari. Vuoi per i colori, quelli dei portici che attraversano la città, o forse per quella intimità, la stessa della casa delle Dadine, le tre prozie zitelle che hanno riempito la mia infanzia di cibo e attenzioni.

Mio padre lavorava in via San Petronio Vecchio, a due passi da quella via Fondazza dove viveva Morandi. Quando si passava lì sotto, si rallentava il passo. “Qui abitava il Maestro”. Era una sorta di sobrio omaggio a quella persona che, per noi bolognesi, era un monumento al pari delle due Torri o di San Petronio.

È per questo che quel libro e le cose che ne leggevo in anteprima mi incuriosivano molto: sentivo, pur senza saperlo, che vi avrei ritrovato atmosfere familiari.

È stato durante un viaggio a Milano che finalmente ne sono entrata in possesso. Non era ancora ufficialmente in commercio, c’era un’unica copia arrivata lì letteralmente in tasca al titolare della libreria. Non potevo aspettare, l’ho comprata.

In un attimo, leggendolo, sono tornata a casa delle Dadine. Ho rivisto lo stesso ricettario, consumato e sbiadito, pieno di ritagli di giornale con ricette “esotiche”, ho rivisto gli stessi gesti, ossequiosi e pieni di cura, con cui si accoglievano gli ospiti o la sacralità che avvolgeva gli oggetti degli uomini di casa e le foto della “mamma e del babbo”.

Ho capito che Morandi, quello delle bottiglie, poteva essere capito solo se inserito in “questa casa d’affitto, (in cui) tutto è modesto, ma tutto è lindo, tutto è lucido di quella lucentezza che ha una storia come la buona educazione, una storia di attenzioni e di rinunzie”, solo se visto assieme alle tre sorelle che proteggevano il suo mondo, con cura e attenzione.

Solo così si può capire fino in fondo il rispetto che il Maestro portava per ognuno dei suoi oggetti, per le bottiglie, i vasi sbeccati, i fiori finti. Solo così, entrando in via Fondazza 36, seguendo i riti e i movimenti della vita dei suoi abitanti, si capiscono i riti dell’arte. Quello spostare i vasi di pochi centimetri, quell’osservarli sotto condizioni di luce diverse per cogliere il Momento, quello in cui i cocci diventano Muse.

È per questo che ho scelto questo libro come guida del mio laboratorio. Perché non c’è testo critico, esegesi, riflessione psicoanalitica che regga di fronte all’osservazione della Vita vera che è nascosta dietro ad un quadro.

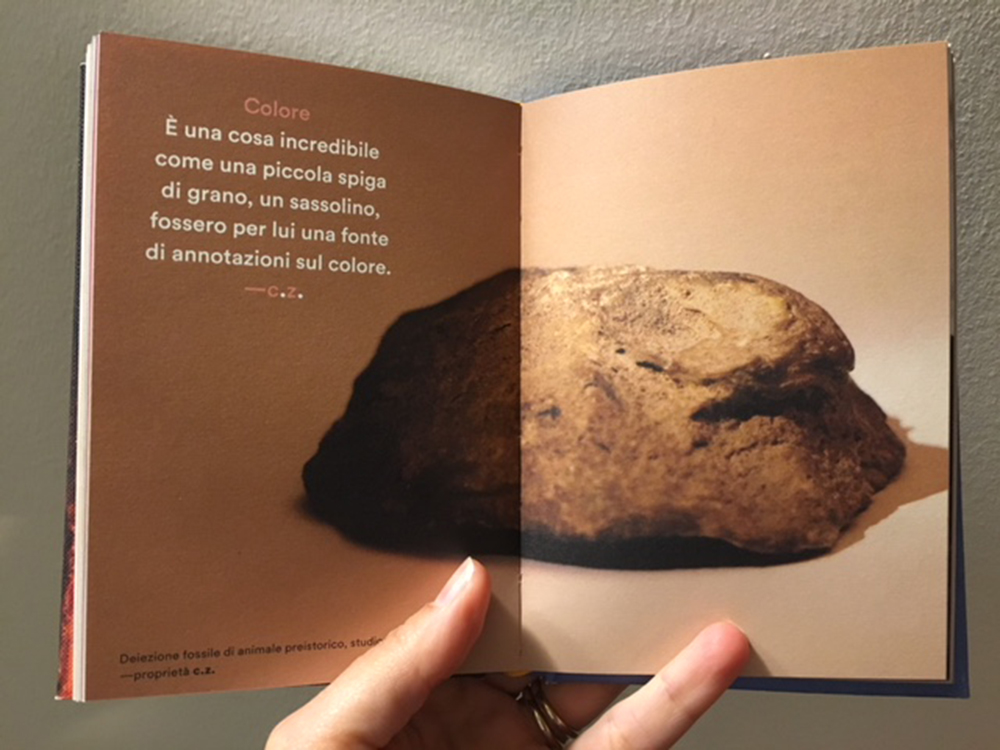

Lo abbiamo sfogliato, io e i bambini di questa prima elementare. Ho lasciato che i loro occhi curiosi rallentassero la lettura, soffermandosi sui dettagli. Sono stati gli oggetti di casa Morandi a catturare maggiormente la loro attenzione. La pesca di marmo, la scatola per i biscotti, i tubetti mezzi strizzati, la polvere, la cacca fossile (ça va sans dire!).

Orologio da taschino appartenuto a Giorgio Morandi, proprietà Carlo Zucchini

Antico stampo in rame per budino proveniente dalla cucina di casa Morandi, proprietà Carlo Zucchini

Ma anche lo spazio urbano, le vie coi portici, quei colori che i bambini subito hanno collegato ai quadri, i volumi delle bottiglie (“sembrano i palazzi di una città”). Mi hanno chiesto di poter vedere altre foto soprattutto di Lui, il Maestro che non poteva essere disturbato. Vedere gli occhiali, il cappello, il lungo pastrano che avevo loro raccontato come a sondare le mie parole, per capire se quel racconto corrispondeva al reale.

E poi abbiamo aperto una mappa e tracciato con le dita i percorsi sempre uguali che Giorgio percorreva. Santo Stefano, l’Accademia, il portico dei Servi. Erano incuriositi dal sapere che anche io sono passata sotto quei portici.

Nei mesi che hanno separato quel primo incontro dal laboratorio, ho mandato loro foto, immagini, riproduzione di quadri. Mano a mano che la confidenza si faceva più stretta, le bottiglie disegnate dai bambini si allontanavano dallo stereotipo per diventare sempre più simili a quelle di Morandi.

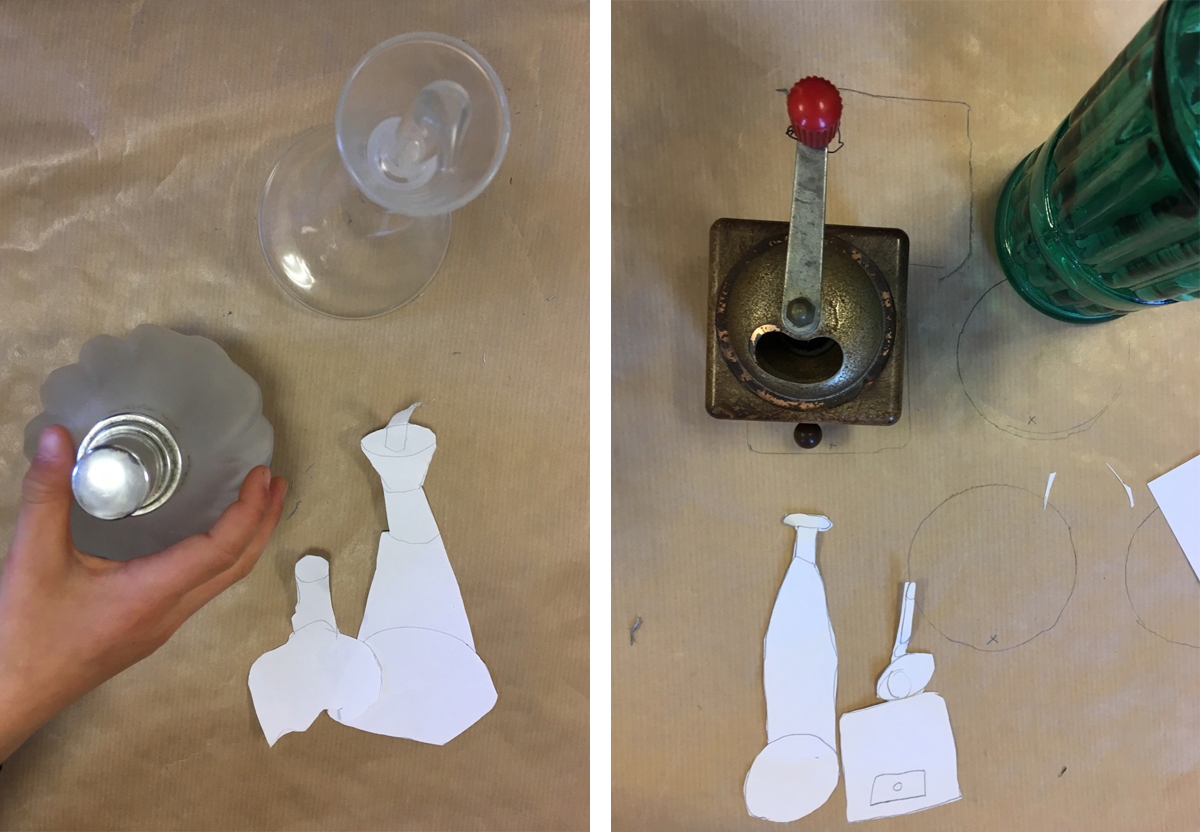

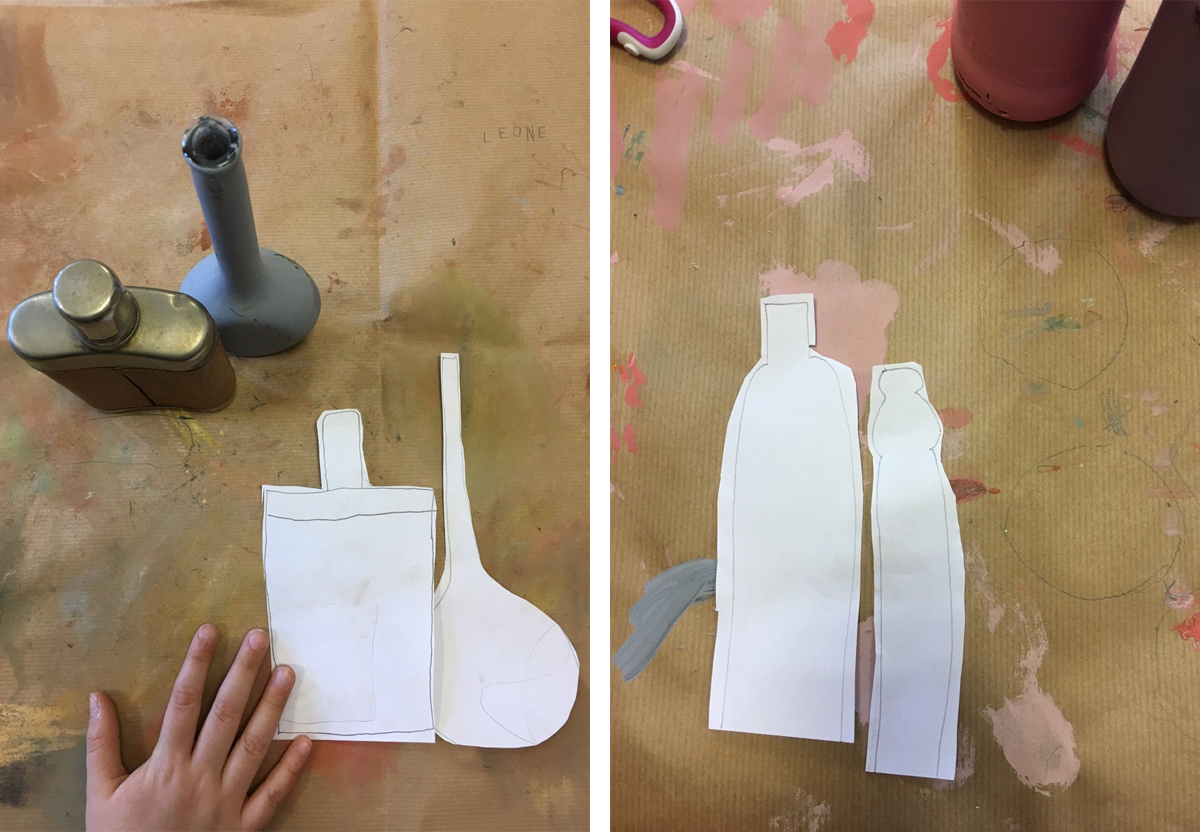

Mentre loro riflettevano su forme e volumi, io frugavo tra i cestoni del vetro da riciclare per trovare bottiglie dai colli lunghi, dai manici sinuosi, dalle pance rigonfie.

Ho stagliuzzato una cartella colori, sottraendola al mio lavoro di architetto, per trovare quelli dei quadri di Morandi. Ho dipinto ogni cosa perché le bottiglie diventassero volumi.

Il giorno del laboratorio abbiamo insieme foderato ogni banco di carta da pacchi, disposto le bottiglie ed i colori sulla cattedra, diventata per quel giorno il piano di lavoro del Maestro. Abbiamo cercato un barattolo di trementina per annusare gli odori di cui era piena l’aria polverosa dello studio. Abbiamo schermato le finestre così da poter modulare la luce. E poi, solo dopo aver ricostruito il setting, ogni bambino a turno ha scelto tre oggetti.

Mi chiedono sempre se sia difficile parlare a bambini così piccoli di arte, se sia semplice tirar fuori da loro le meraviglie che producono. No, non lo è. È tutto molto facile. A patto che prima si siano creati i presupposti. Che si sia riusciti ad immergerli nell’atmosfera in cui i quadri hanno preso vita. È facile se l’arte diventa Esperienza personale. Allora, quando si ha davvero l’impressione di essere a Casa Morandi, i gesti diventano spontanei. Non c’è alcun bisogno di guidare, correggere, indirizzare. Fanno tutto da soli, i bambini. Ritagliano sagome, spostano le bottiglie decine di volte osservando quegli spostamenti con sacralità, provano e riprovano le coloriture fino a raggiungere quei “colori polverosi”. Usano naturalmente il foglio come un palcoscenico su cui far agire le bottiglie, il macinino da caffè, la lattiera. Quello che devo fare io è aprire correttamente la porta. Da lì in poi l’Esperienza è personale, il viaggio autonomo.

C’è stata una bambina, B., che, pur provando a smorzare i toni, finiva sempre su colori più carichi.

Ho capito che quello era il suo modo, che non era giusto obbligarla ad una visione più desaturata.

L’ho lasciata fare, fidandomi di quell’intensità e quella serietà che stava mettendo nella sua ricerca.

Il suo è comunque un Morandi. Un po’ più acceso di altri, forse, ma pur sempre un Morandi. Forse quel giorno, a Bologna, la luce era particolarmente accesa e le finestre per una volta spalancate.

Alla fine del laboratorio siamo tutti sfiniti, sporchi di pastelli ad olio e di colla. Non è un gioco portare l’Arte ai bambini e loro sono i primi a capirlo. Mettono tutto quello che hanno, spalancano il proprio mondo per riuscire a trasporlo sul foglio.

Accadono, in quello spazio, piccole grandi trasformazioni.

C’è un bambino, L., che appare da subito un po’ in agitazione. È abituato a disegni puliti, precisi, vuole ordine. Va in confusione vedendo che il foglio di carta da pacchi con cui fodero il suo banco è già pieno di tracce e di macchie. Apro il libro, gli mostro il banco di Morandi: ci sono tracce analoghe, macchie simili. Mi guarda, perplesso, non sa se può fidarsi. Continua così per metà della durata del laboratorio. Si sporca le mani, vorrebbe lavarsele. Mescola i colori, cerca continuamente un cenno di approvazione. Capisco che quel lavoro, così diverso dagli esercizi di precisione a cui è abituato, sta davvero smuovendo qualcosa di profondo dentro di lui.

Poi, mi mostra il fondo. È perfetto, sembra uscito da una tela di Morandi. Glielo dico e lui si illumina. L’incertezza, da lì in poi, via via scompare. L. diventa sempre più sicuro. Ha meno bisogno di approvazione, ha capito, ha imboccato la strada ed è pronto a camminare da solo. Inutile dire, qui, che il suo lavoro alla fine sarà uno dei più centrati. Quello che conta è che L. sia riuscito a liberarsi da quei lacci che lo tenevano imbrigliato e lo abbia fatto grazie all’Arte.

Il tempo è quasi terminato: comincio a fotografare. T. che da subito è parso molto colpito da questa storia e mi ha letteralmente tartassato di domande, mi si avvicina e con fare indagatorio mi dice: “Ma non è che Giorgio Morandi è tuo marito?”. Ecco, non credo avrebbe potuto farmi complimento migliore. Non posso insegnare tecniche, non è il mio lavoro. Non posso neppure dare

loro competenze che anche io non ho.

Ma quella domanda a bruciapelo mostra come, forse, attraverso le bottiglie recuperate e dipinte, la carta da pacchi coperta di tracce, il macinino del caffè e la piccola urna in peltro, attraverso quel campionario di oggetti silenziosi e dimessi io sia riuscita a trasportali in quella straordinaria normalità di casa Morandi.

A Paola, Gisella e Maria: a quel mondo lindo e gentile in cui ho imparato il rispetto per la storia e per le cose.