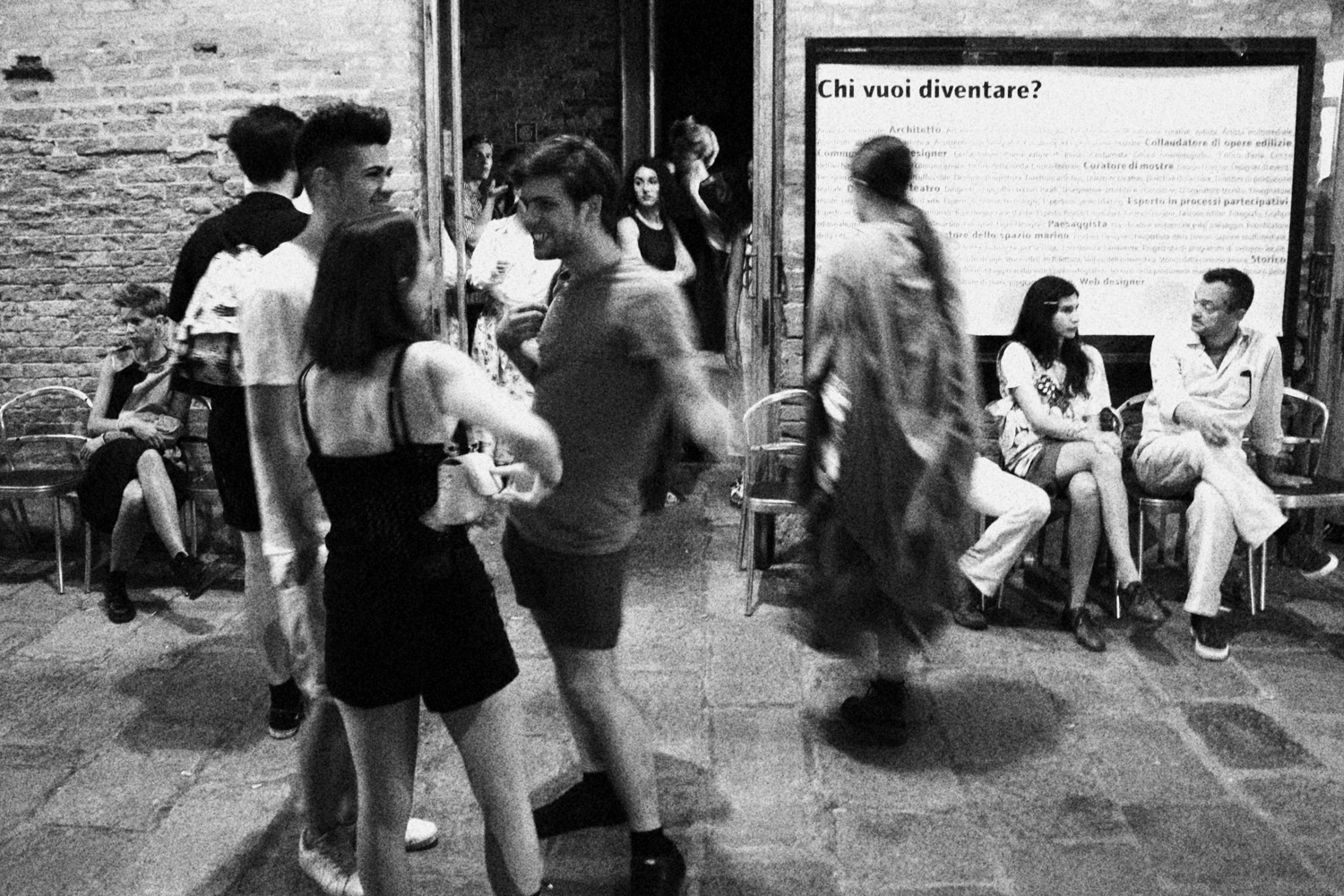

Chi vuoi diventare?

C’è scritto su un grande poster che campeggia dentro a una delle bacheche esposte nel chiostro dei Tolentini, a pochi metri dall’Aula Magna dello Iuav di Venezia, dove giovedì scorso si è tenuta la prima di due giornate di Fashion at Iuav, l’evento finale che ogni anno celebra i progetti realizzati dagli studenti della triennale in design della moda e della magistrale in moda e che per il secondo anno consecutivo ha dedicato il day 1 a una serie di conferenze e incontri dal titolo L’Italia è di moda.

Il poster è un classico manifesto che mostra i percorsi didattici e i vari sbocchi professionali, come se ne vedono tanti nelle università, italiane e non. Ma quel che è interessante è quel chi vuoi diventare in luogo del più diffuso cosa vuoi diventare, cioè quello che cominciano a chiederti tutti appena raggiungi l’età della ragione: genitori, zie che stanno per infilarti di nascosto i 10 Euro nella tasca, fidanzati gelosi, compagni di scuola acidi, professori con lo sguardo da tassidermista, amici che quella domanda in realtà la fanno a se stessi, specchiandosi nella tua incertezza o succhiando energia da un’inaspettata e ostentata sicurezza.

Cosa vuoi diventare? Cosa vuoi fare (da grande, sempre sottinteso, pure quando hai quarant’anni ed evidentemente agli occhi di qualcun altro appari come un abbozzo incompiuto)?

Dentro, nell’Aula Magna — tra talk più strettamente “politici” e altri dedicati ad argomenti più specifici come la didattica e il progetto, l’artigianato, l’archivio come mezzo di comunicazione, gli intrecci tra arte e moda —, il futuro di questa e delle prossime generazioni di studenti di moda è stato il filo, ben evidente, che ha legato assieme tutte le conversazioni, sia quelle “pubbliche” che partivano dai microfoni del tavolo dei relatori, sia quelle private che salivano e scendevano le scale, uscivano a fumare sigarette, giravano, sottovoce, in mezzo alla platea, talvolta andavano pure in bagno e giocavano a pallavolo saltando da un lato all’altro della parete.

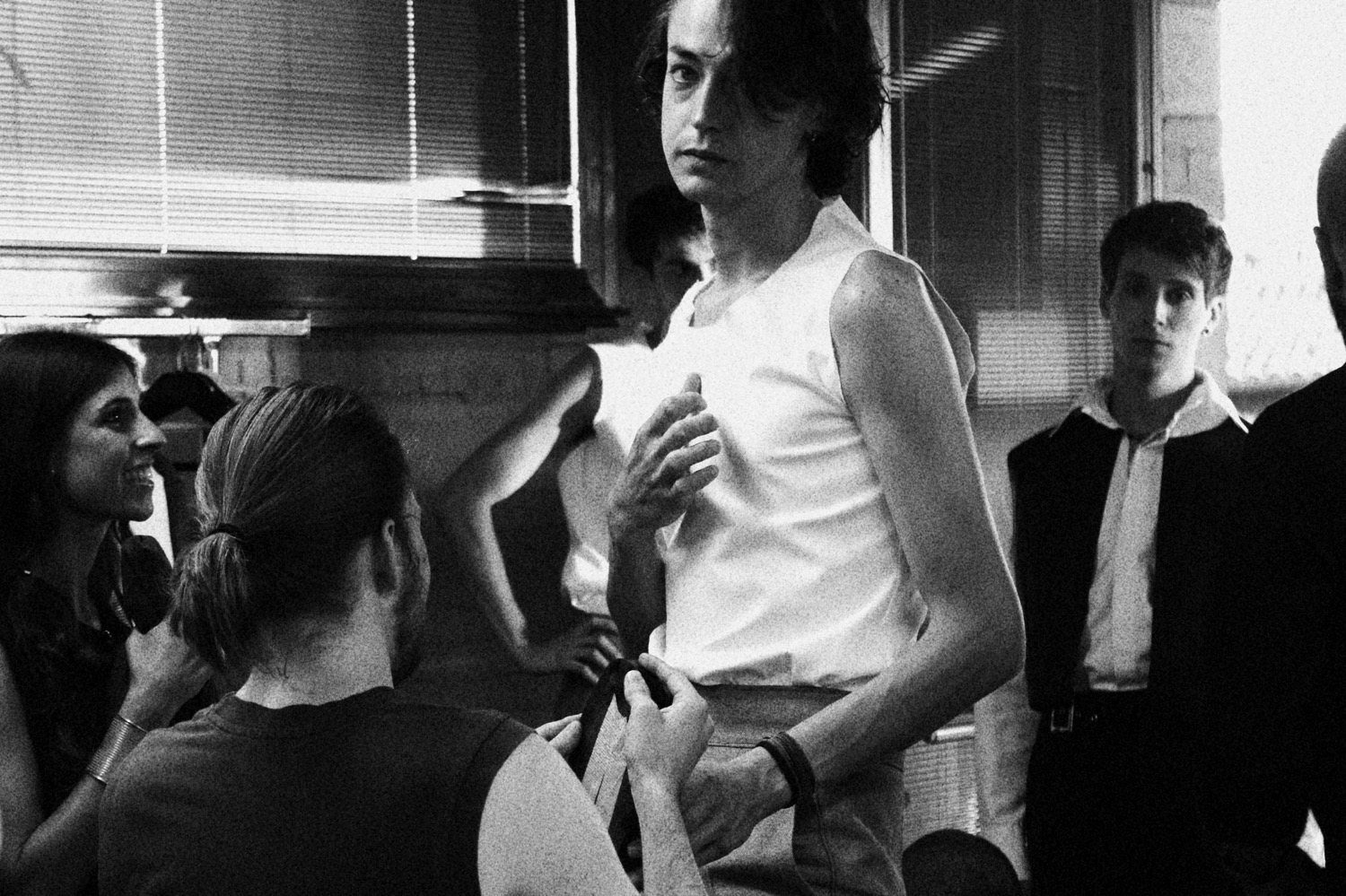

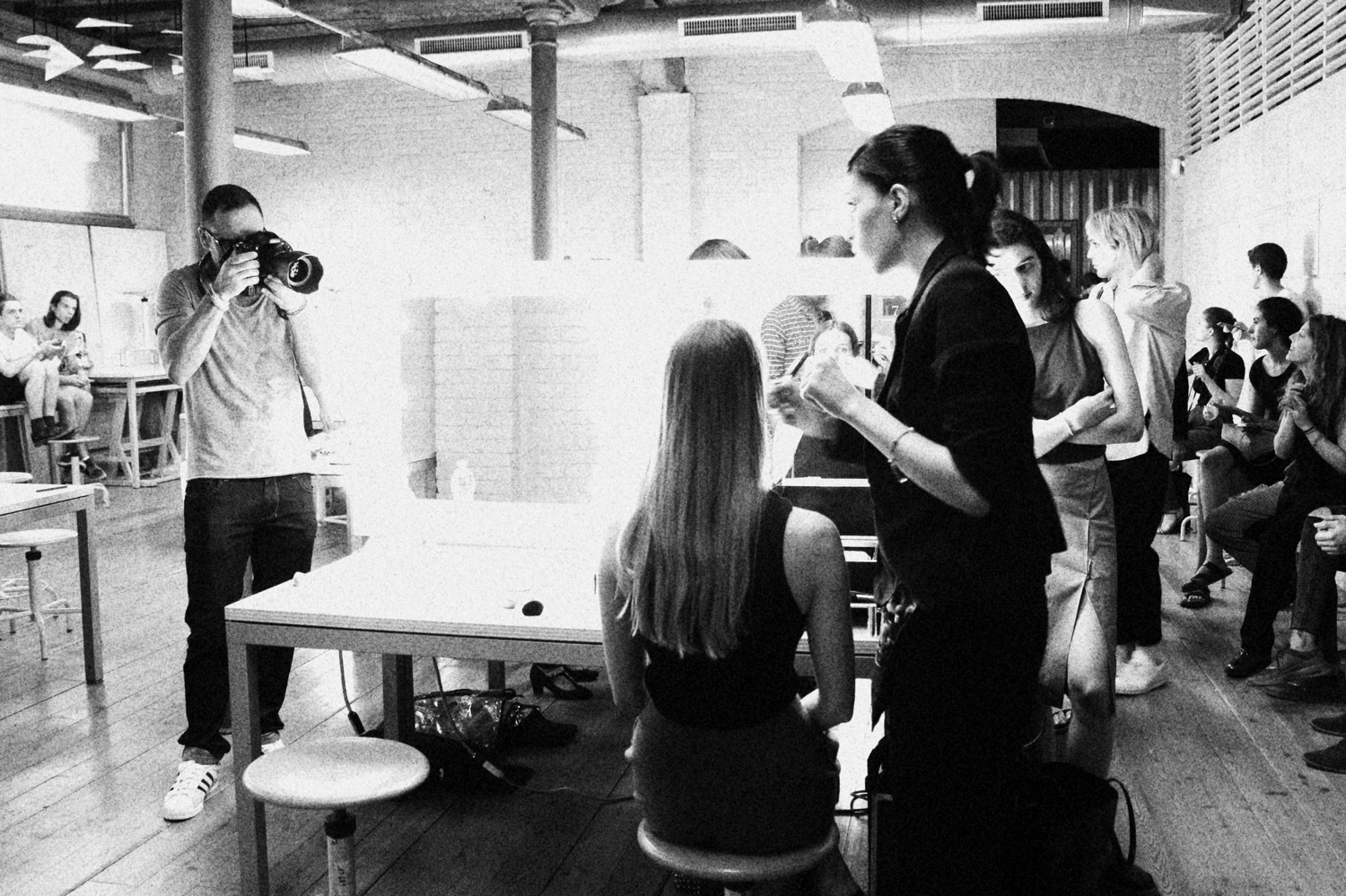

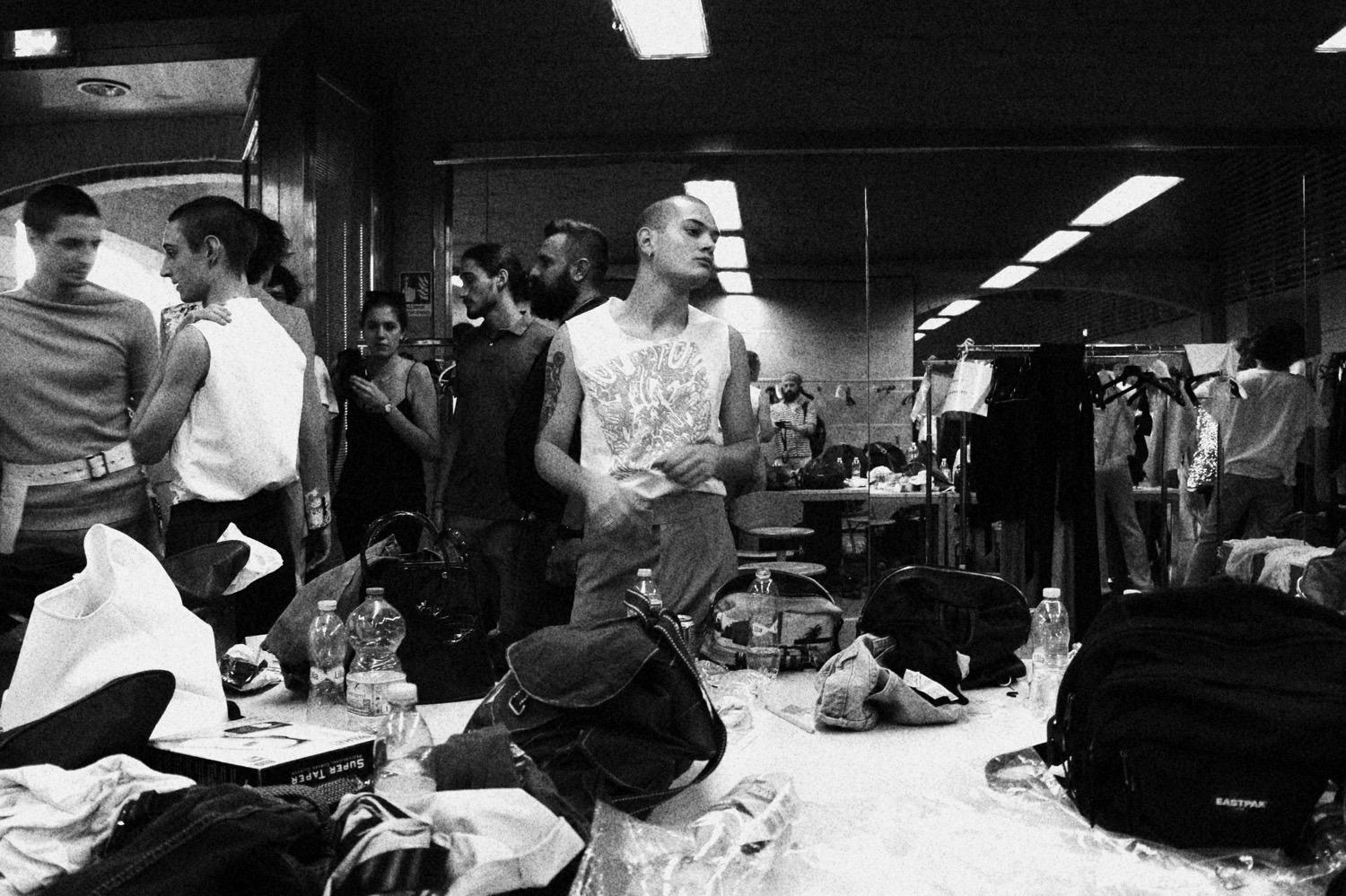

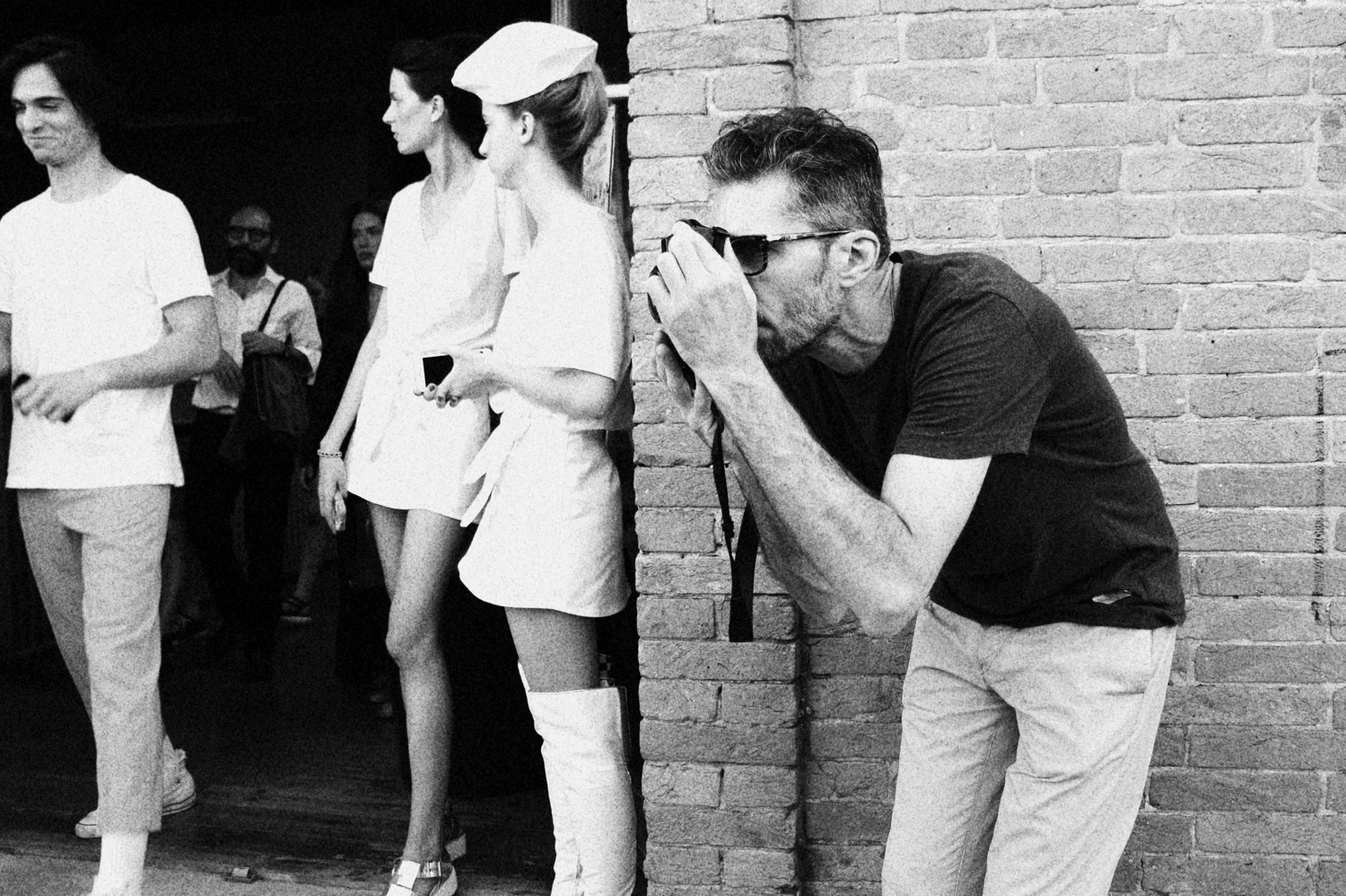

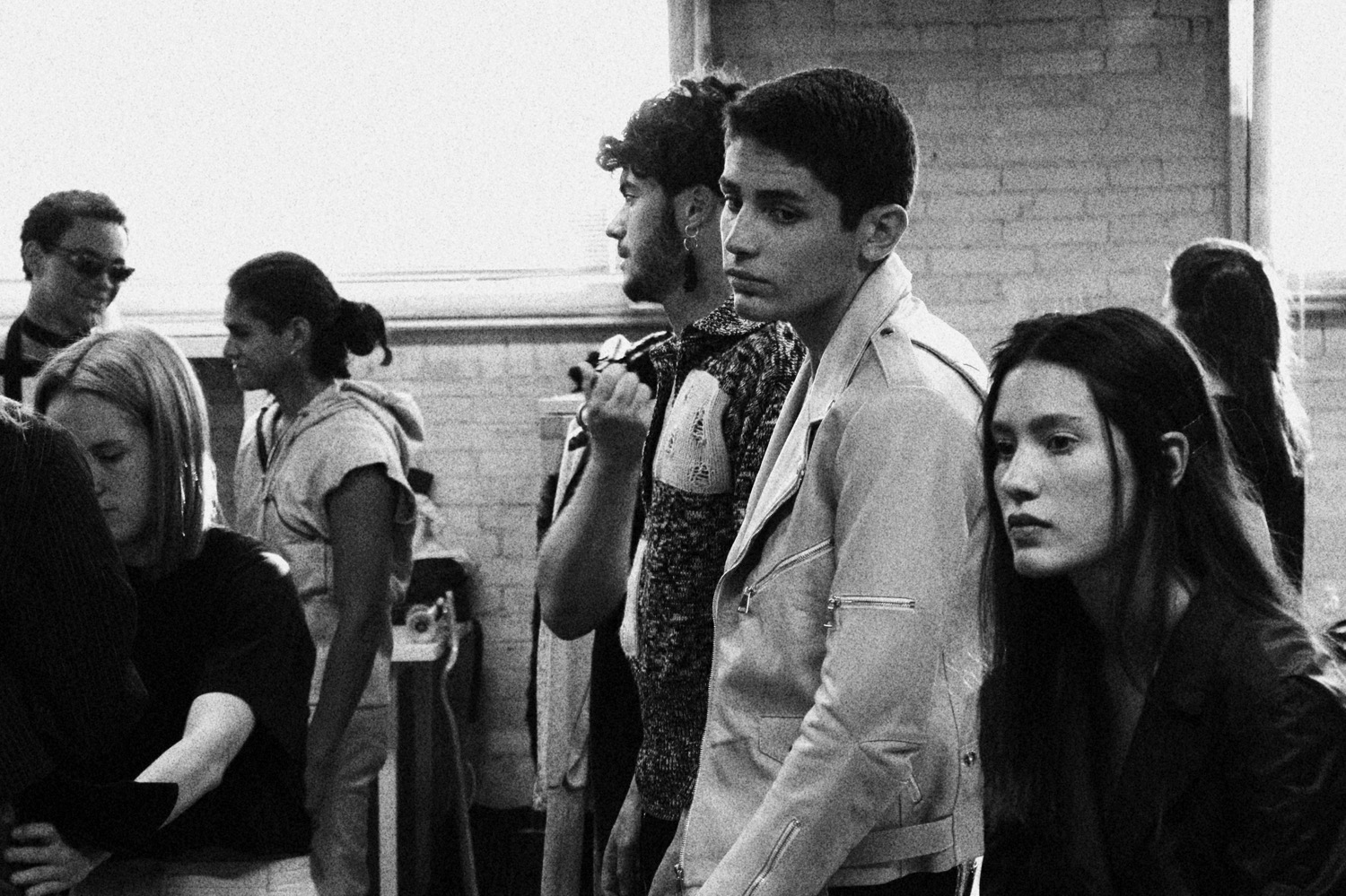

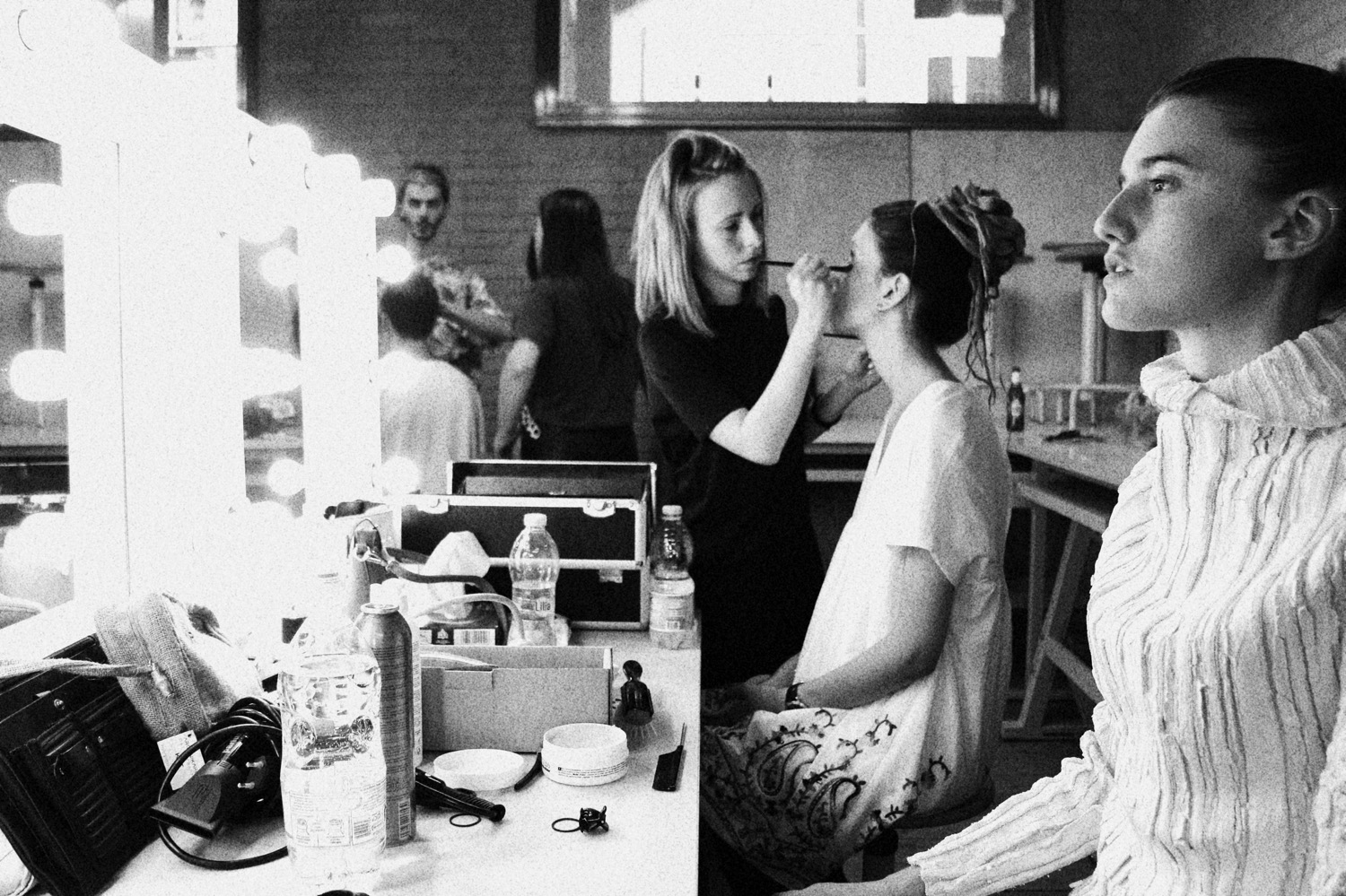

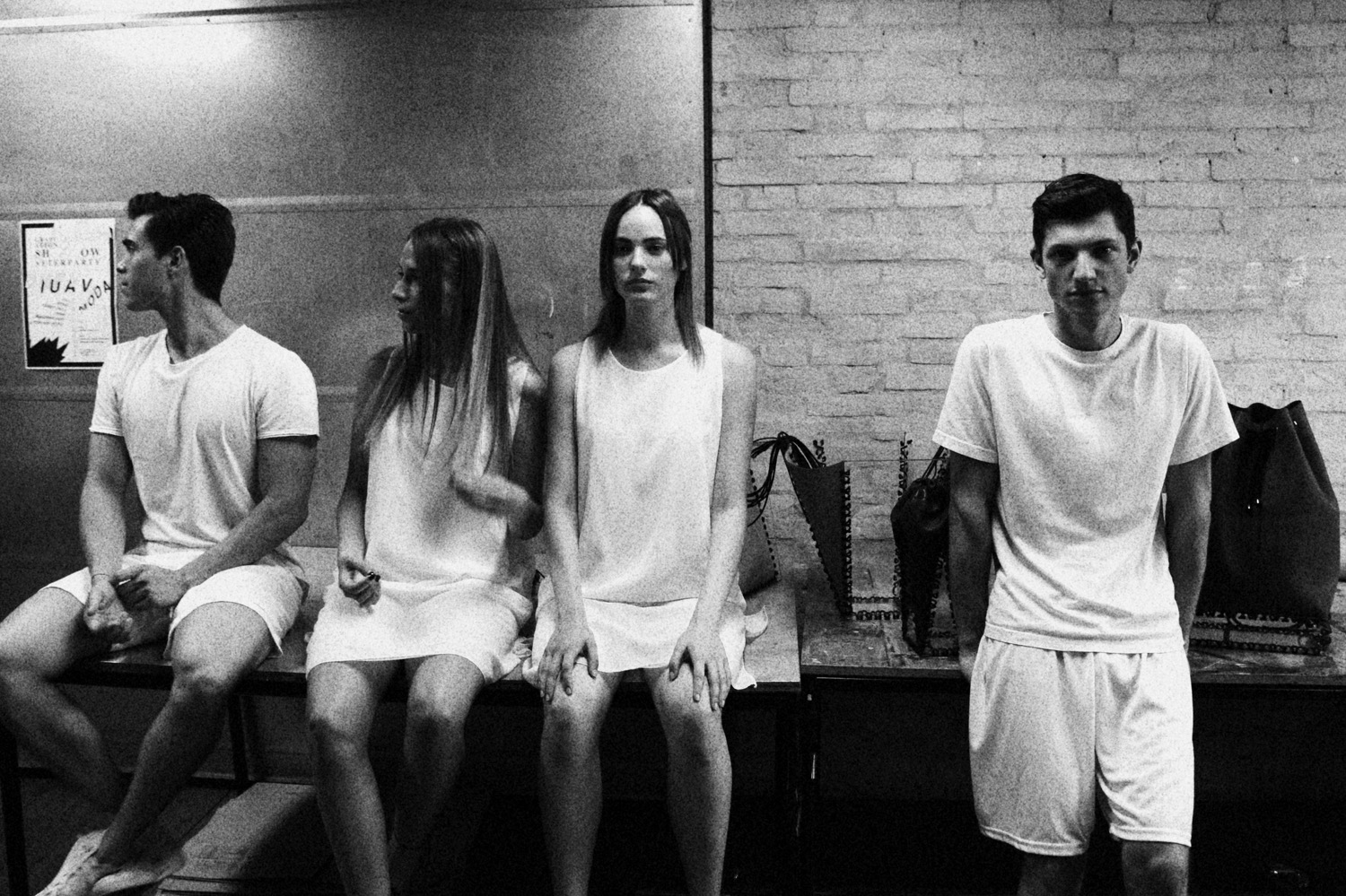

Il paradosso — ironico e, credo, molto rappresentativo del modo di funzionare di questa scuola: innanzitutto rimboccarsi le maniche — è che la maggior parte degli studenti non c’era ad ascoltare i dibattiti. Alcuni di loro, a pochi metri da lì, preparavano una performance che sarebbe andata in scena quella sera stessa mentre molti altri, a qualche calle di distanza topografica ma persi in un altro spazio-tempo, stavano sgobbando come muli sull’allestimento della sfilata e sugli ultimi ritocchi alle collezioni che avrebbero presentato l’indomani davanti a centinaia tra ospiti, autorità, giornalisti e (per loro ancor più importante) amici e genitori.

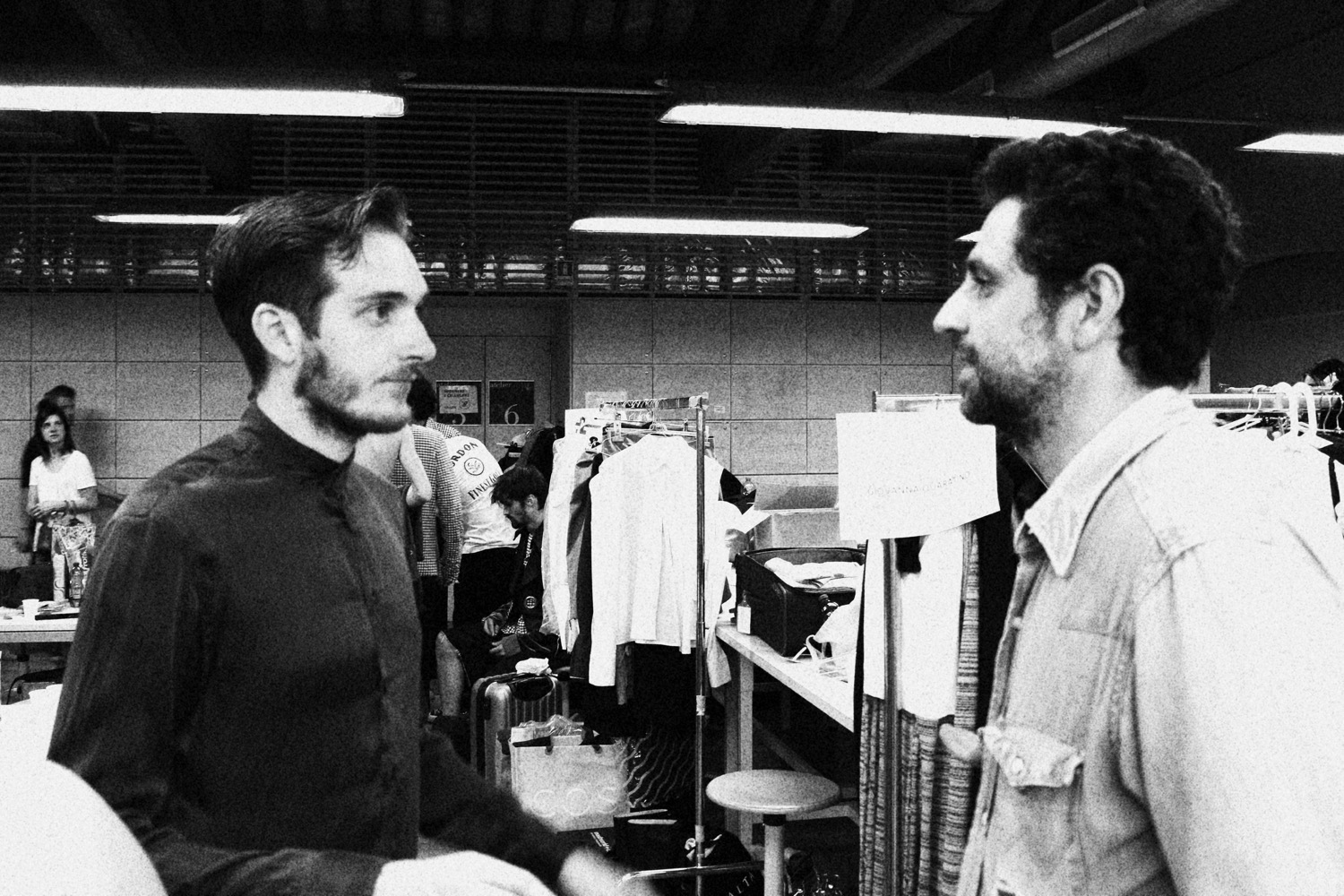

«Questa è l’unica o comunque una tra le poche scuole in cui c’è spirito di corpo» ha detto Marco De Michelis, colui che dieci anni fa chiamò Maria Luisa Frisa a costruire Iuav Moda.

Basta farsi un giro nelle aule durante l’anno per vedere i ragazzi che ascoltano e lavorano, anche spazzando i pavimenti quando c’è da farlo (ne sono testimonianza pure alcune foto pubblicate sul libro del decennale, appena pubblicato da Marsilio); imparando a darsi una mano a vicenda, facendo le ore piccole in biblioteca (aperta fino a mezzanotte!) e quelle ancor più piccole, quando non sai più se è ancora notte o già mattina, a cucire e studiare, a mandarsi i messaggi su Whatsapp, a fabbricare giorno dopo giorno il chi saranno piuttosto che il cosa saranno — quello sarà il mercato del lavoro col suo passo da velocista a dirlo, sarà il loro talento, sarà pure la fortuna.

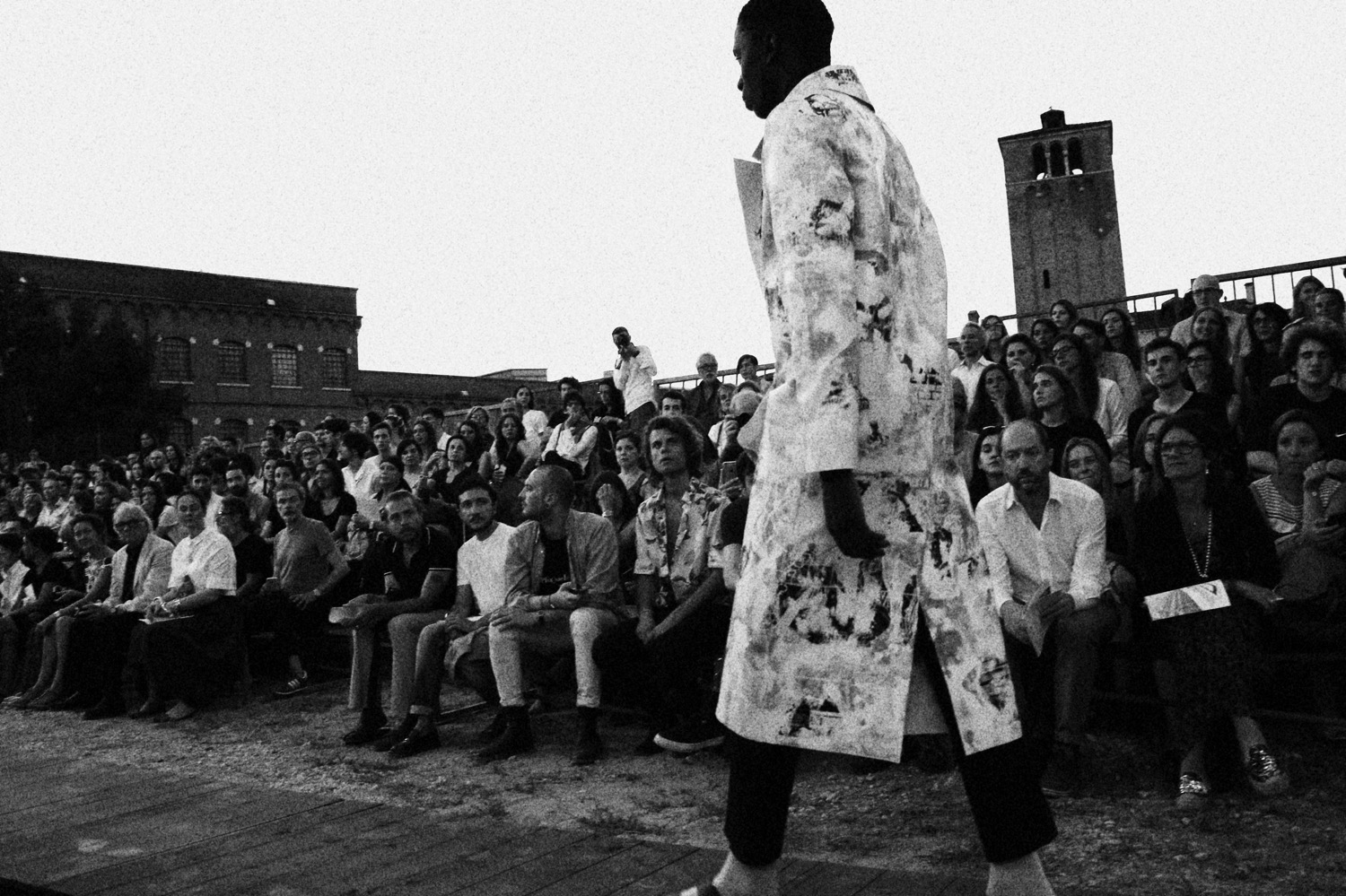

Intanto, con pochi soldi, una minima parte di quelli a disposizione delle scuole di moda più blasonate — perlopiù private, come private sono tutte quelle italiane a parte Iuav, che è pubblica — studenti e docenti ogni anno riescono a mettere in piedi uno spettacolo che riesce a “muovere i cuori”, com’è evidente dalle testimonianze che puntualmente arrivano, direttamente dalla front row o, qualche giorno più tardi, dai social media, da parte degli ospiti invitati a partecipare.

Si è parlato molto di classifiche in questa due-giorni veneziana. Di questa e di quest’altra, nello specifico, che vedono ai vertici le scuole inglesi e americane e che indirettamente sembrano urlare a gran voce al sistema moda italiano che qualcosa non va, dalle nostre parti, che bisogna appunto fare sistema, che vanno spenti per sempre tutti i campanilismi (“Milano è la capitale italiana della moda”, “no è Firenze”, “no è Roma”) come ha ben sottolineato Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia, che ha pure spiegato come l’Italia sia l’unico paese ad aver conservato praticamente intatta l’intera filiera della moda, oltre ad eccellenze artigianali e industriali che fanno gola ai grandi gruppi internazionali, che infatti vengono a “fare la spesa” di nostri marchi, acquisiti più per i saperi che si portano dietro che per il brand in sé.

Viene da pensare che tutte queste potenziali e auspicabili strategie di interconnessione — di cui, va detto, si parla da anni — esistano già, in piccolo e nonostante i pochi mezzi a disposizione, proprio in questa scuola. In cui si fa sistema tra gli studenti, tra studenti e docenti, tra scuola e territorio, collaborando con molte aziende venete (ma non solo), e senza traccia alcuna di campanilismo. Anzi, ci si confronta continuamente con le altre scuole — quest’anno, ad esempio, c’è stato un dibattito interessante proprio sull’insegnamento della moda in Italia con ospiti dell’Accademia di Costume e Moda di Roma e della NABA di Milano.

Quel che manca, sicuramente, è un aiuto. E un coordinamento dall’alto.

Forse qualcosa si sta muovendo. Un forse che però va tenuto in ibernazione fin quando dalla teoria si passerà alla pratica. Renzi — che non è certo l’eroe di chi scrive — ha dimostrato più attenzione rispetto ai governi precedenti nei riguardi di un settore che comunque muove qualcosa come 100 miliardi, dei quali più della metà in esportazioni. Ivan Scalfarotto, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, presente in videoconferenza al primo dibattito, qualche segnale l’ha dato — anche se a intermittenza: Skype sul più bello ha tradito e l’intervento si è trasformato in un monologo a scatti che assomigliava a quello di mia madre, che ha il telefono che funziona male, quando mi chiama.

Cosa stiamo cercando di fare con ….la …o.

…del tramandà… la coscienza del sab… fa…..

Cose così. Skype ci ha lasciato in questo annoso dilemma e solo il tempo ci dirà, dunque, cos’è che a Palazzo Chigi e Palazzo Piacentini, a Roma, stanno cercando di fare con la O.

Qualcuno, mi pare Gianluca Cantaro de L’Officiel Italia, parlando durante la conferenza sulla moda tra progetto e didattica ha giustamente detto che sarebbe importante poter mettere gli studenti a confronto con tutte le fasi e le professioni della filiera, perché sarebbe un modo, per ciascuno, di trovare magari il proprio vero talento, e perché non è detto che “si debba essere tutti fashion designer” (tanto più oggi che lo stilista puro è una specie in via di estinzione, sostituito dal direttore creativo che unisce in sé le figure del regista, dello stylist, del pr). Ecco, questo mi pare che i ragazzi l’abbiano capito benissimo, perlomeno quelli che ho avuto la fortuna di conoscere io: se c’è una cosa che fanno maledettamente bene è tenere le antenne ben alzate in cerca di segnali, indizi, presagi.

Al calar della notte, però, quando i dibattiti hanno lasciato il posto alle chiacchiere di “decompressione” (ma se c’è una cosa che ho capito in sei anni di frequentazioni iuaviane è che i momenti di apparente calma in realtà sono come dei vasi pieni di terra fertile, con Maria Luisa Frisa, sopraffina regista e ottima vivaista, a scegliere attentamente ogni anno i semini da piantare, noi ospiti a instaurare relazioni e a gettare le basi per nuovi ibridi) li abbiamo ricevuti noi i segnali, quelli inequivocabili dei nostri stomaci affamati — taglia corto e buttati sui tavoli col cibo che qua c’è bisogno di energia, borbottavano.

Dopo la bella performance a cura di Mariavittoria Sargentini, frutto dei laboratori di progettazione della triennale e della magistrale, l’indomani sarebbe arrivato il gran giorno. Quello della tempesta senza la quiete, quello della sfilata. Il lavoro, l’adrenalina, litri di sudore e poi, al tramonto, con una gigantesca nave da crociera alle spalle, in cui era facile immaginare stessero andando in scena i grotteschi riti del turismo di massa raccontati da David Foster Wallace nel suo Una cosa meravigliosa che non farò mai più, si sarebbero aperti i cancelli, tutti avrebbero cercato il proprio posto a sedere, sarebbe partita la musica, i docenti che durante l’anno avevano la supervisione delle collezioni — Veronika Allmayer-Becker e Arthur Arbesser per la triennale, mentre quelli della specialistica sono stati seguiti da Paulo Melim Andersson, Fabio Quaranta, Cristina Zamagni e Michel Bergamo per la magistrale — si sarebbero stretti nervosi le mani durante ogni uscita e.