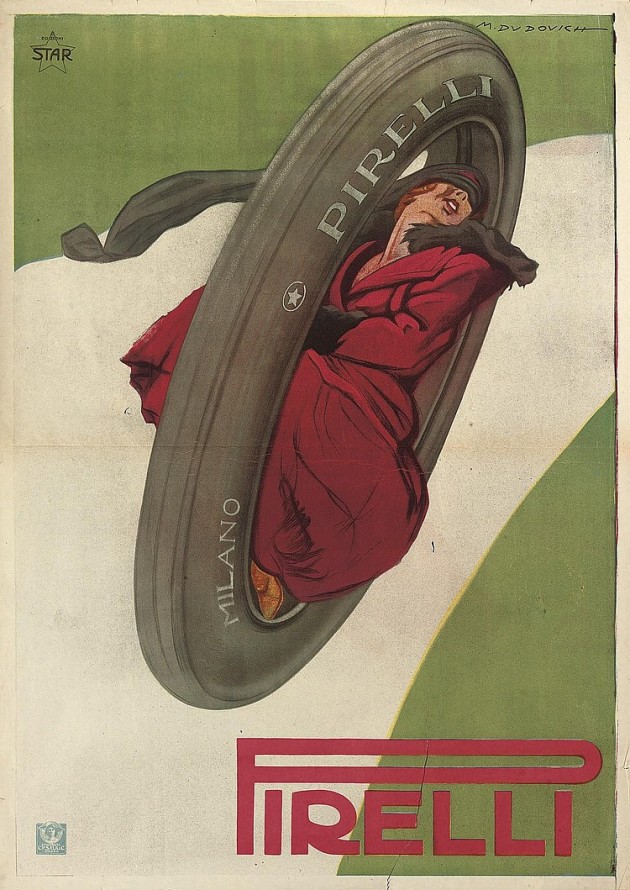

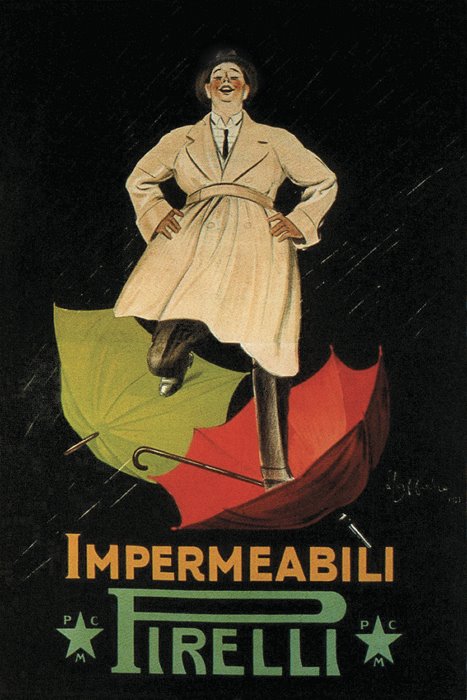

Poche aziende hanno avuto la capacità di radunare attorno a sé un novero di artisti, designer, architetti, giornalisti, scrittori e intellettuali come quelli con cui, nei decenni, ha collaborato Pirelli, a partire dai primi del ‘900, quando l’immagine dell’azienda era in stile Belle Epoque, soprattutto in mano ai “cartellonisti” come Marcello Dudovich—che quando ritraeva donne (spesso e volentieri, per qualsiasi tipo di prodotto) dipingeva sempre una ragazza di Faenza, “bruna e sottile” e col naso leggermente aquilino, che poi diventò sua moglie—e Leonetto Cappiello, uno che aveva le idee chiarissime quando diceva che un manifesto “dev’essere soprattutto un’esperienza grafica, un atto d’autorità sul passante”, in modo tale che guardando la pubblicità questo “ne sia talmente impressionato da credere di averla concepita lui stesso”.

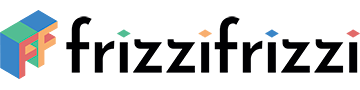

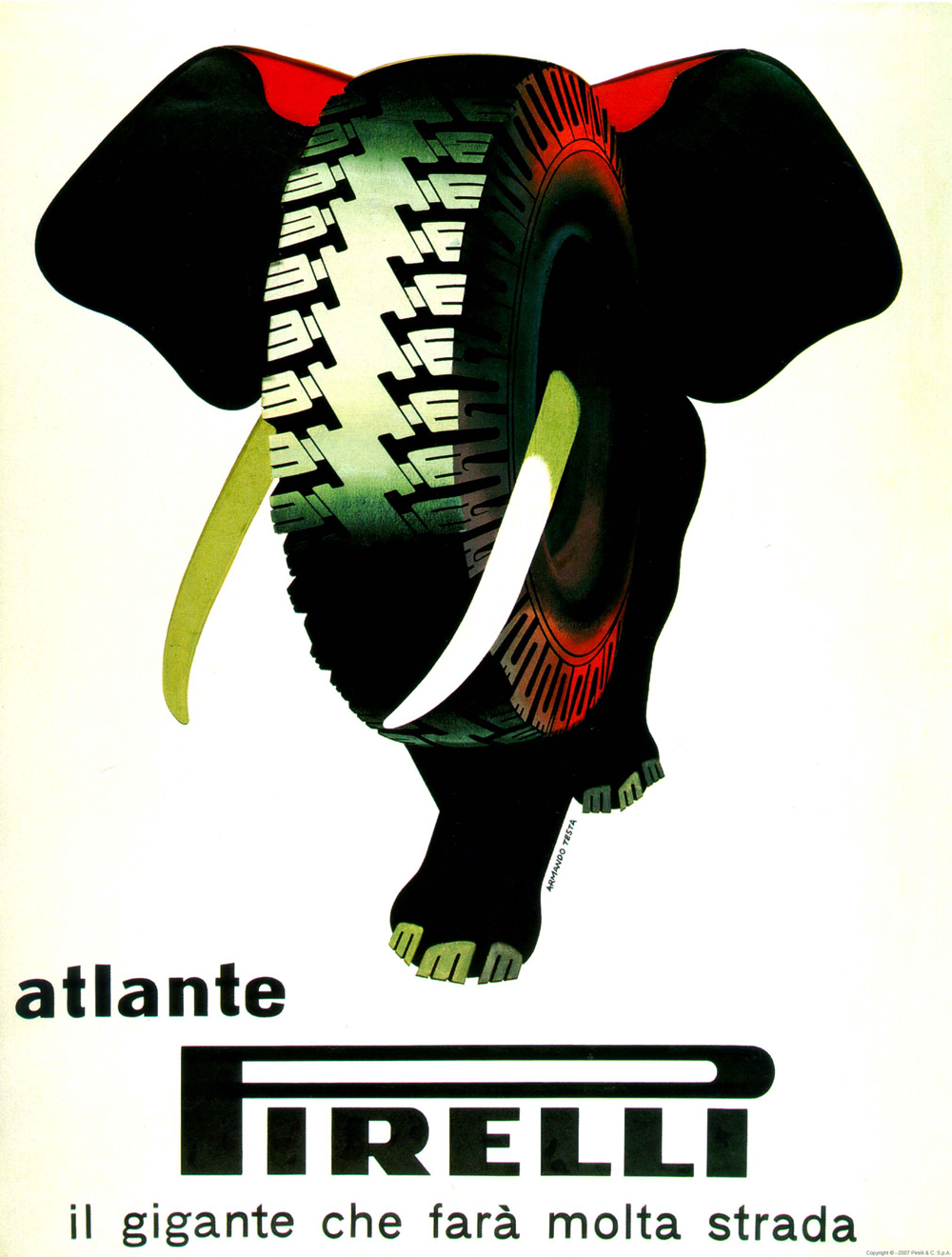

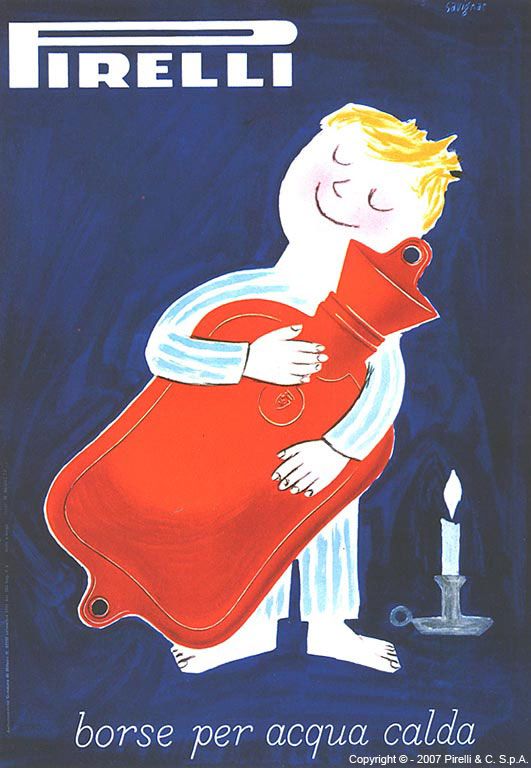

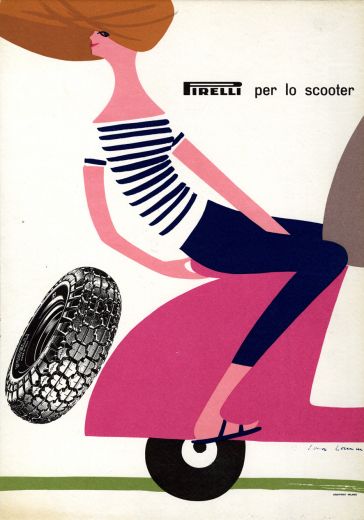

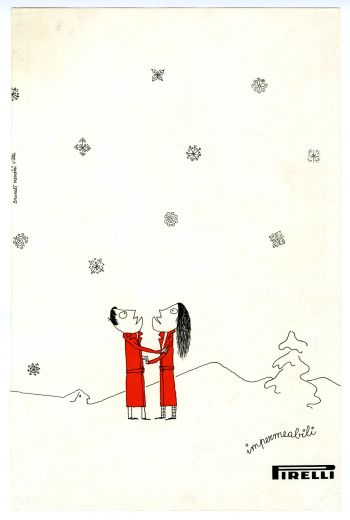

Da allora il colosso della gomma si rivolse a tutti i migliori professionisti in circolazione, dal futurista Fortunato Depero, che realizzò dei bozzetti per reclamizzare le maschere antigas quando ormai l’Italia stava per entrare (dalla parte sbagliata) nella Seconda Guerra Mondiale, fino al dopoguerra, quando bisognava ricostruire un Paese e anche la pubblicità attraversava un momento di transizione, coi disegni dei cartellonisti che cominciavano a convivere col segno grafico. All’epoca lavorarono per Pirelli, tra gli altri, il francese Raymond Savignac, Armando Testa, Bruno Munari—che tolse il prodotto per lasciarne solo, letteralmente, l’impronta—e poi Erberto Carboni, Lora Lamm, Max Huber, Pavel M. Engelmann, Albe Steiner, Giulio Confalonieri, il trio Mario Brunati, Alessandro Mendini e Ferruccio Villa, senza dimenticare la lunga collaborazione con Bob Noorda e il Grattacielo Pirelli (diventata ormai icona, con tanto di soprannome, il Pirellone), progettato da Gio Ponti e inaugurato nel 1960 in un’Italia ormai in pieno boom economico.

Marcello Dudovich (1919) (courtesy: Pirelli)

Leonetto Cappiello (1921) (courtesy: Pirelli)

Raymond Savignac (1953) (courtesy: Pirelli)

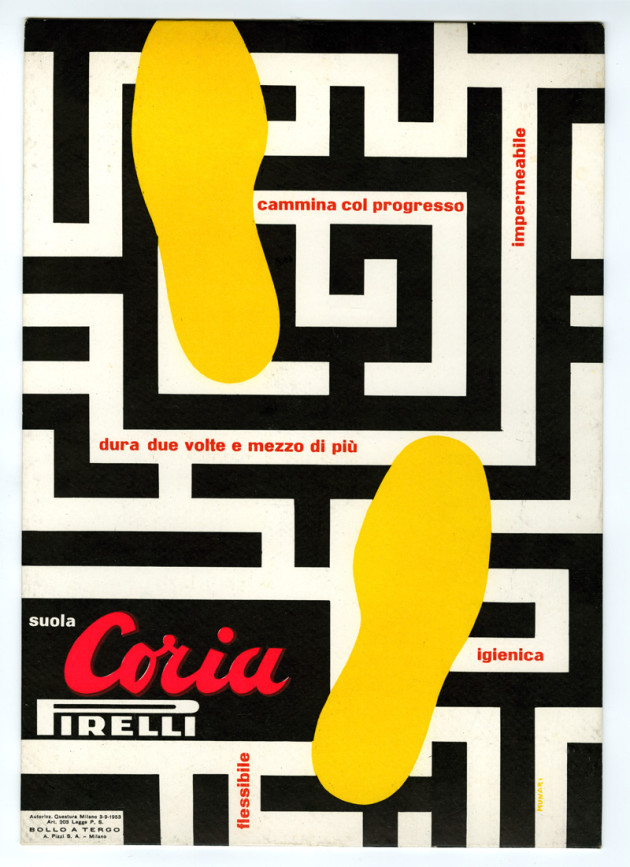

Bruno Munari (1953) (courtesy: Pirelli)

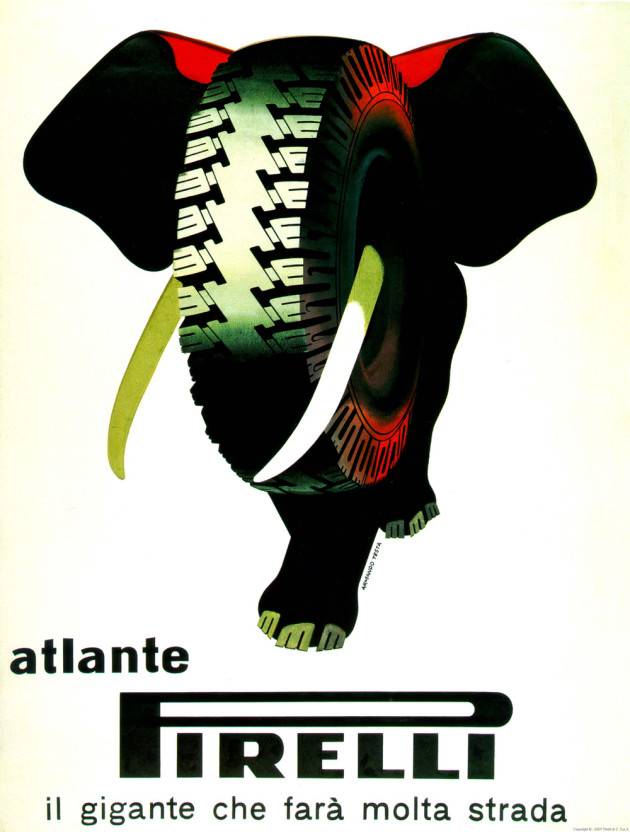

Armando Testa (1954) (courtesy: Pirelli)

Erberto Carboni (1955) (courtesy: Pirelli)

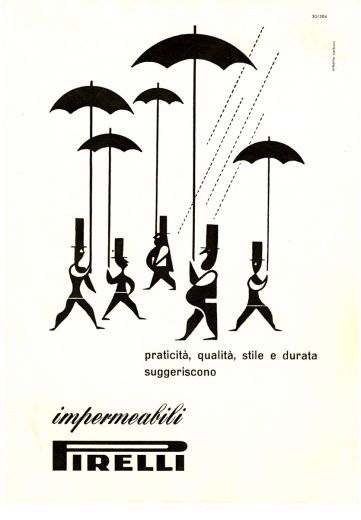

Bob Noorda (1957) (courtesy: Pirelli)

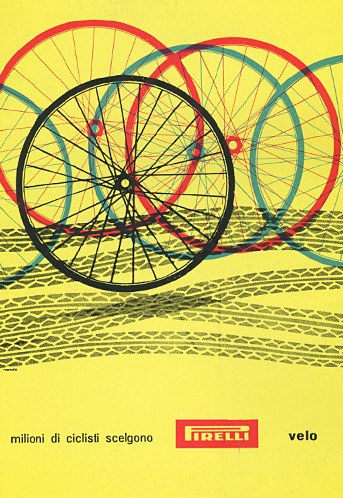

Lora Lamm (1959) (courtesy: Pirelli)

Mario Brunati, Alessandro Mendini, Ferruccio Villa (1958) (courtesy: Pirelli)

Nel frattempo molta della propaganda (c’era proprio un ufficio chiamato così, ufficio propaganda: non era ancora il tempo delle definizioni anglofone) passava per le riviste “corporate”: la prima, intitolata Collaborazione, era stata fondata nel ’45 ed era rivolta ai soli dipendenti, e nel ’50 lasciò il posto a Fatti e Notizie, che allargò il campo alla cultura e a quello che all’epoca non si chiamava ancora “lifestyle”.

Dal ’58 al ’70 uscì anche Pi vendere, rivolta, com’è facile intuire, a distributori e rivenditori, mentre nel ’62 venne fondato Vado e Torno, un magazine per camionisti in cui però—altri tempi!—scrivevano firme come Gianni Brera, Natalia Aspesi e Luca Goldoni, disegnava un maestro come Jacovitti e c’era ampio spazio per i reportage. Col tempo Vado e torno uscì dal campo d’azione dell’azienda per entrare nell’editoria di largo consumo.

Il più importante tra i periodici del gruppo, nonché uno dei migliori mai prodotti a livello internazionale, si chiamava semplicemente Pirelli. Pubblicato dal 1948 al 1972 (qua puoi sfogliare l’intero archivio), ebbe tra i fondatori il “poeta-ingegnere” Leonardo Sinisgalli—deus ex-machina di molte tra le migliori attività di comunicazione Pirelli—e diventò una delle maggiori vetrine della cultura italiana, ospitando nomi come Ungaretti, Montale, Quasimodo, Sciascia, Vittorini, Buzzati, Calvino, Eco, fianco a fianco con artisti del calibro di Guttuso e sotto art director come Massimo Vignelli, Ezio Bonini e Pino Milas.

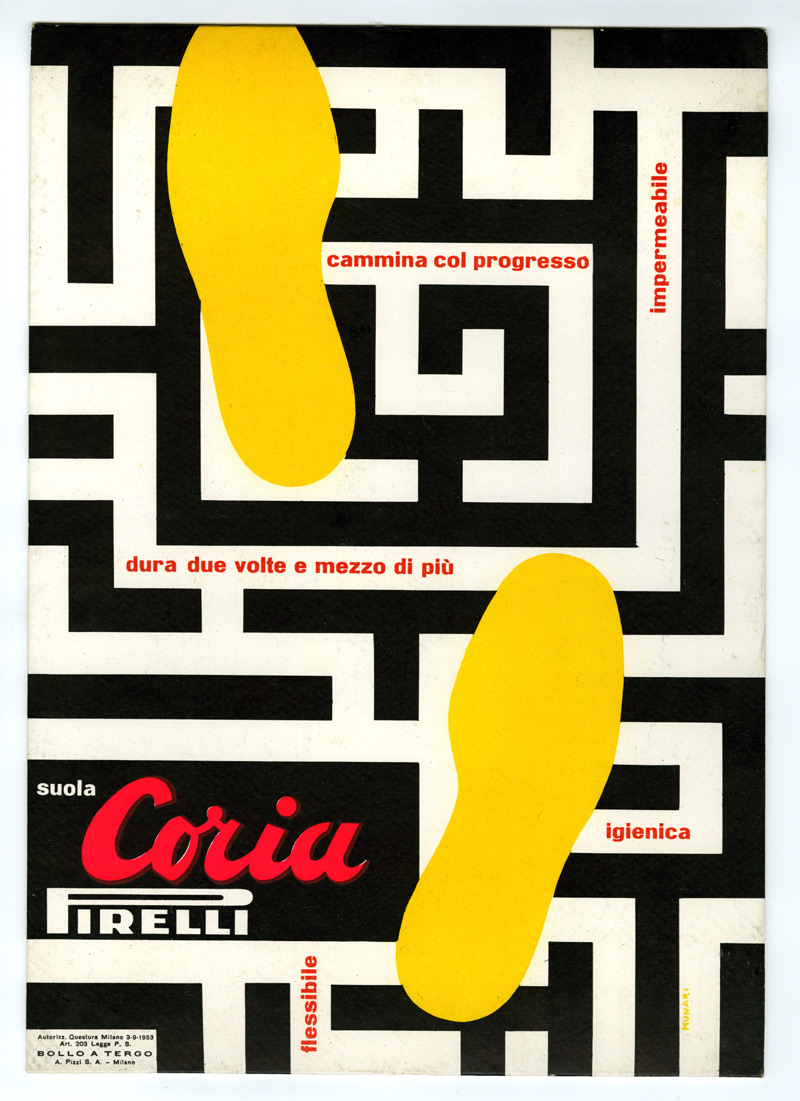

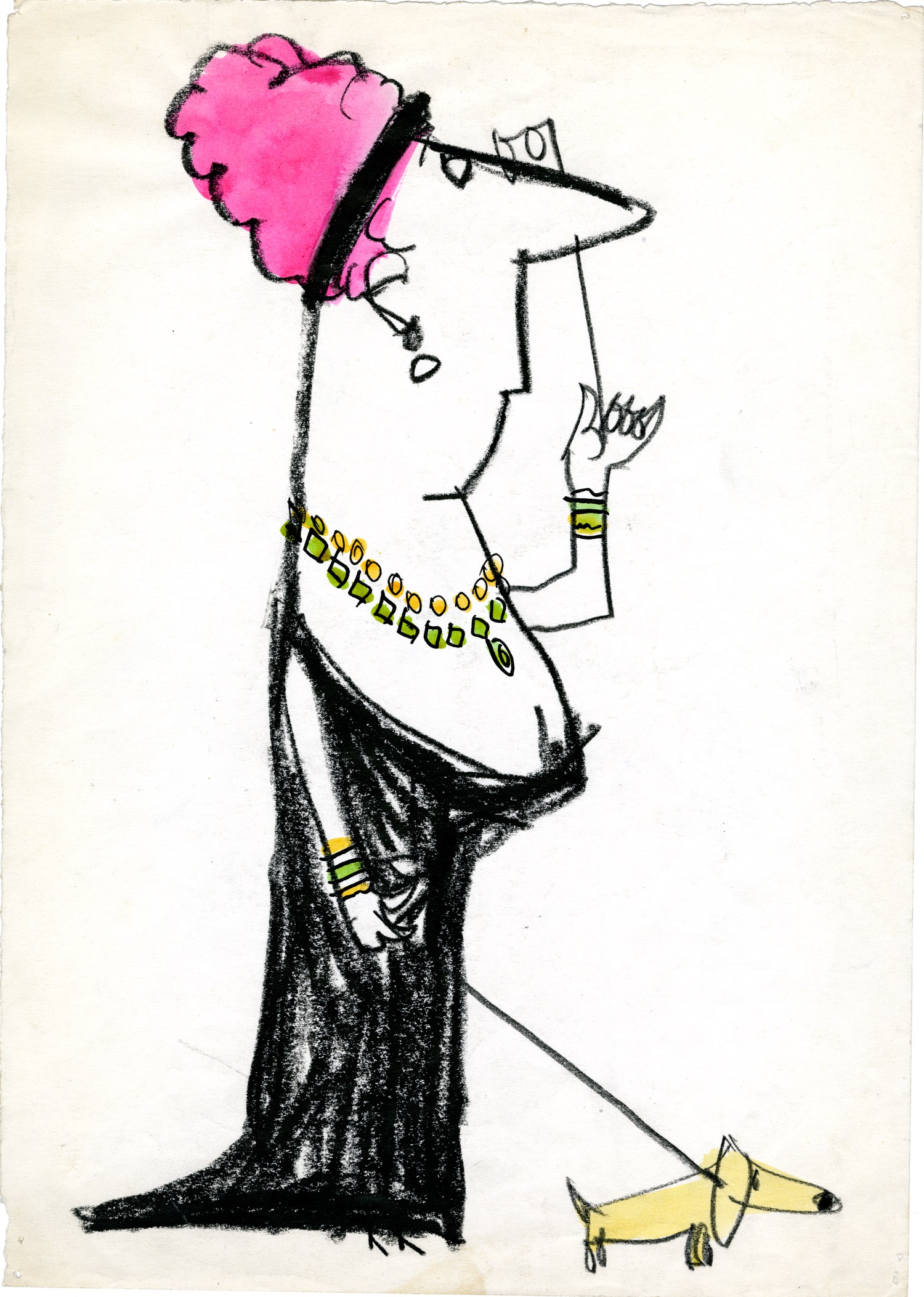

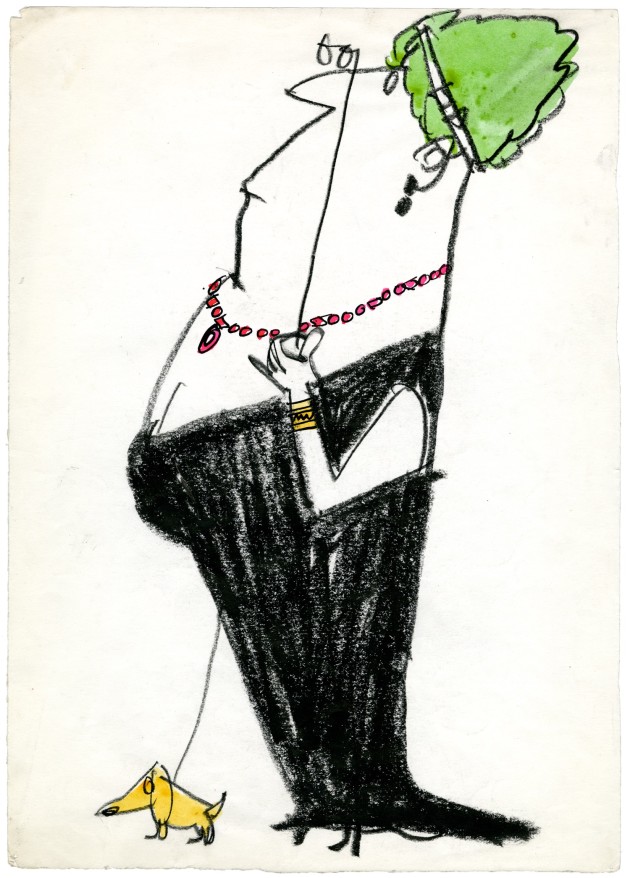

Riccardo Manzi, “Donna con cagnolino”, 1962 (courtesy: Pirelli)

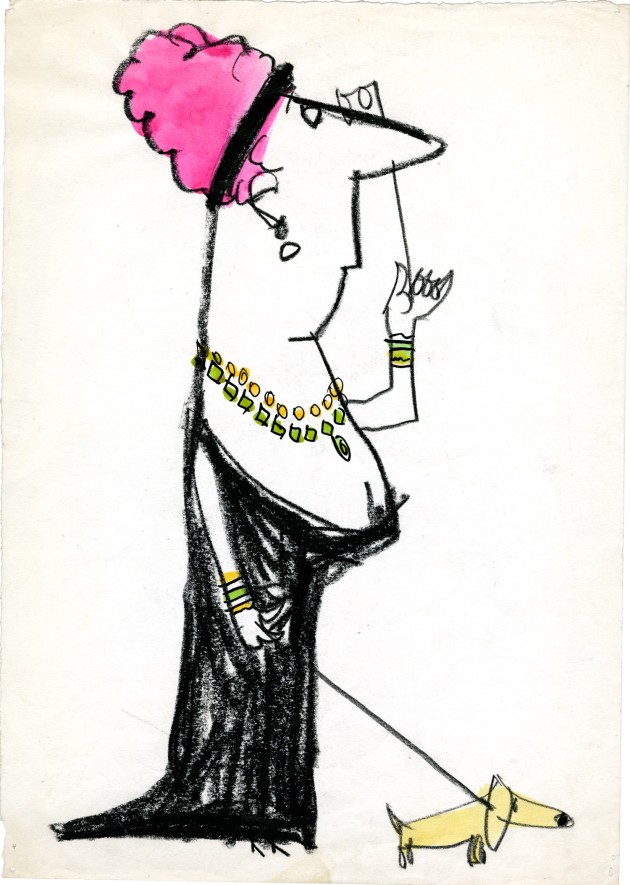

Riccardo Manzi, “Donna con cagnolino rosa”, 1962 (courtesy: Pirelli)

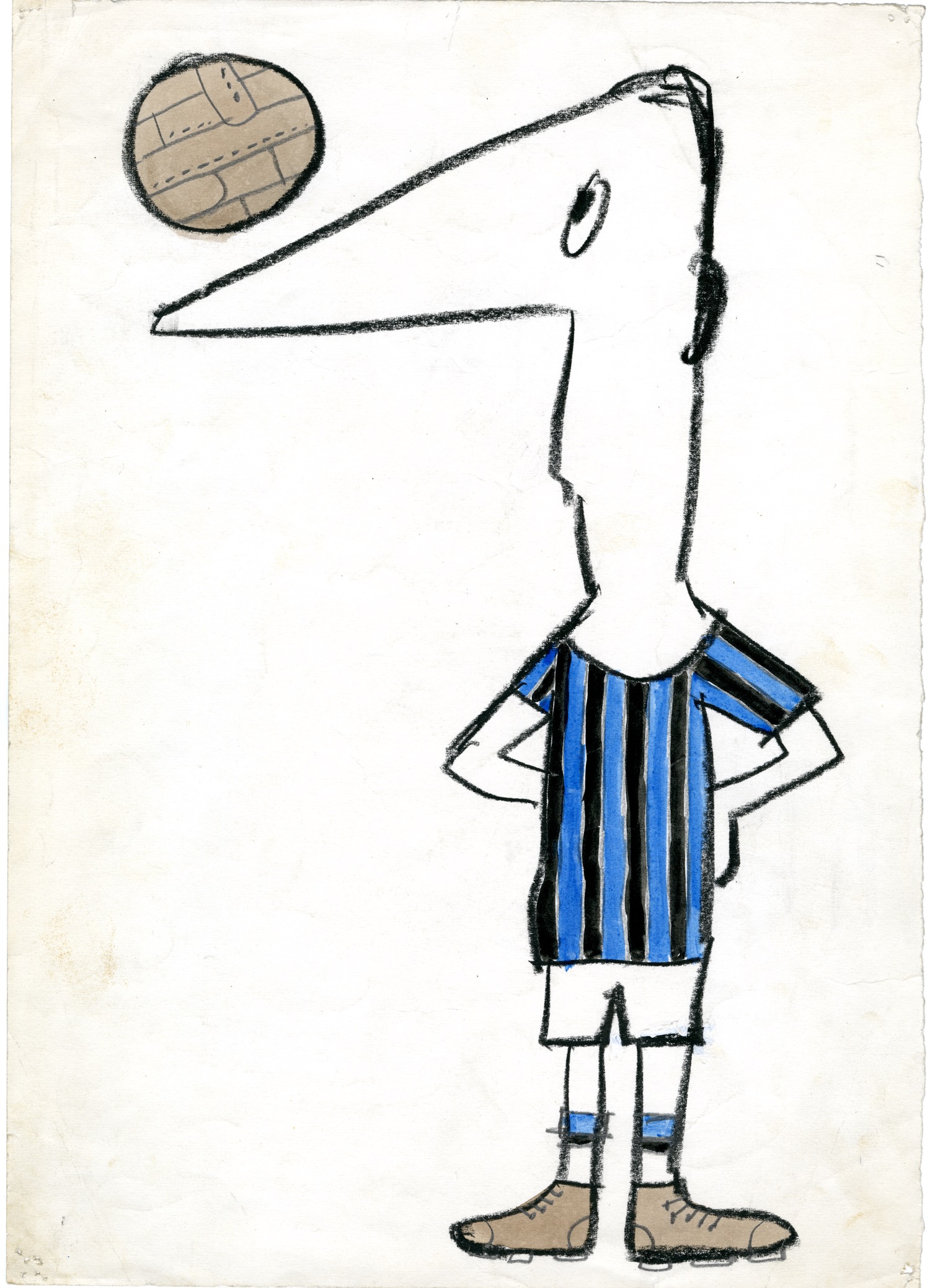

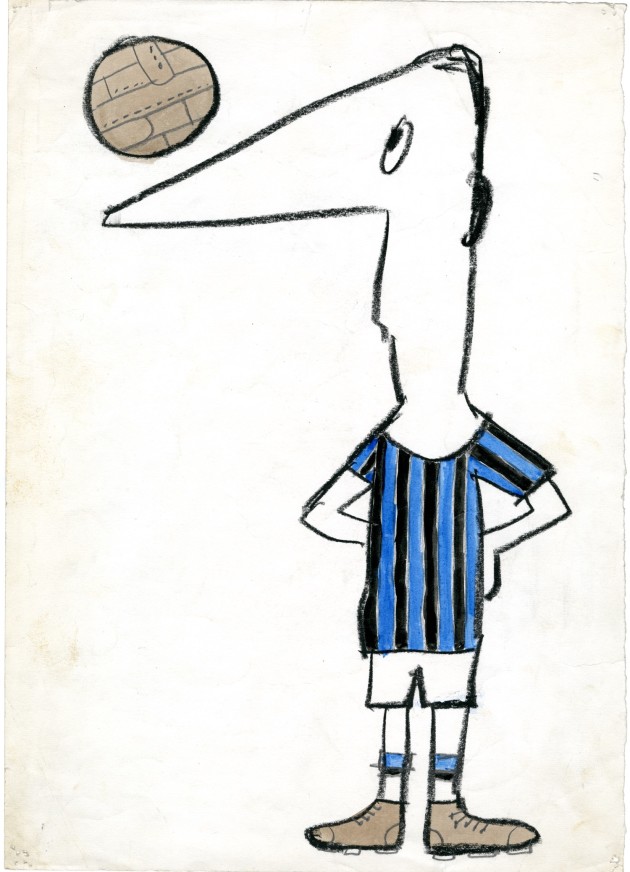

Riccardo Manzi, “Maglia inter”, 1962 (courtesy: Pirelli)

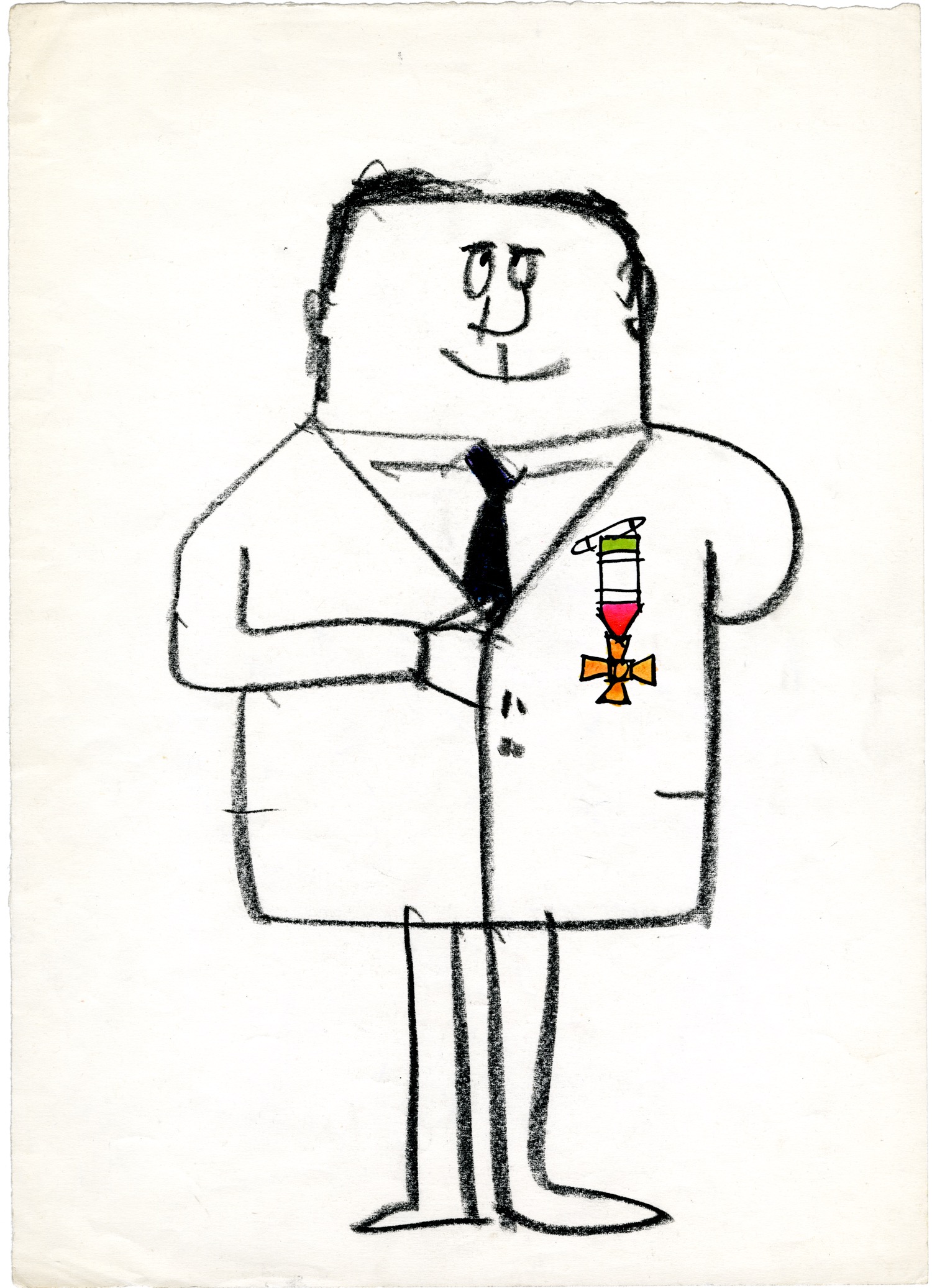

Riccardo Manzi, “Uomo con medaglie senza cappello”, 1962 (courtesy: Pirelli)

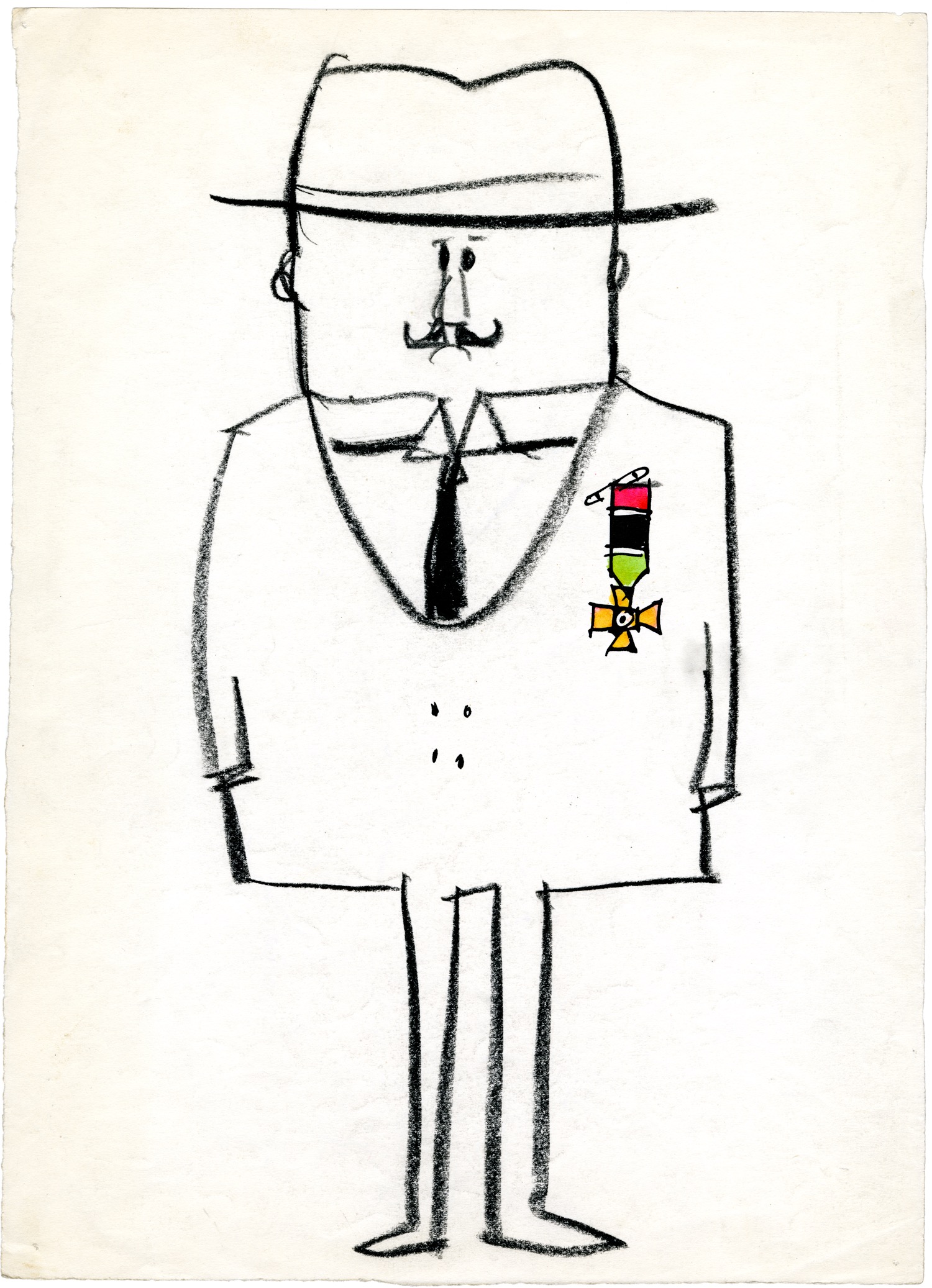

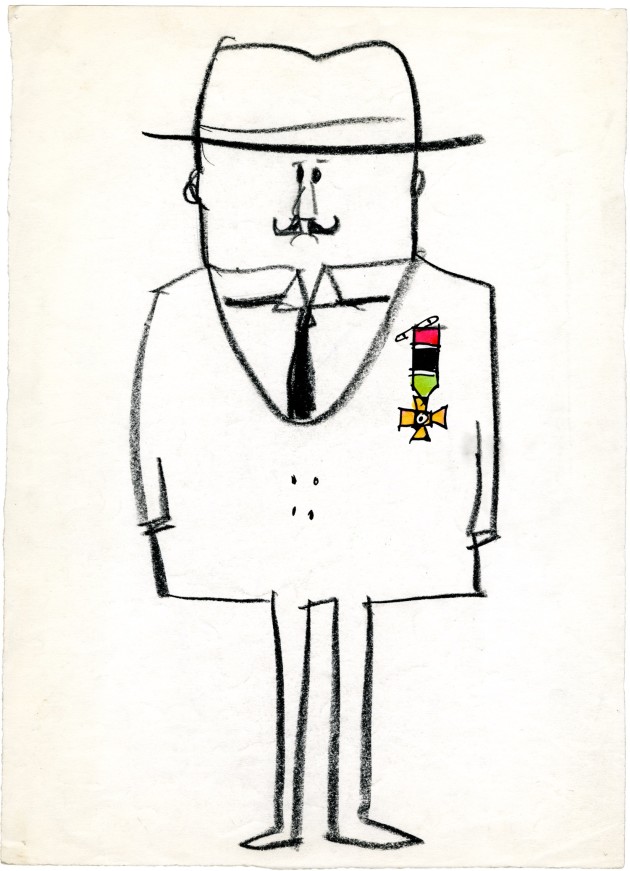

Riccardo Manzi, “Uomo con medaglie”, 1962 (courtesy: Pirelli)

Tra le opere che finirono sul magazine ce ne sono cinque (le puoi vedere qua sopra, in esclusiva per Frizzifrizzi) realizzate nel 1962 dall’artista Riccardo Manzi, recentemente acquisite dalla Fondazione Pirelli e inserite nell’enorme collezione che lo scorso giugno è stata “tradotta” in uno splendido volume intitolato Una musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto, curato da Giovanna Ginex e pubblicato da Corraini.

Seppur giunta a termine, a metà anni ’70, l’epoca d’oro delle riviste aziendali di alto livello, Pirelli non ha mai smesso di investire sull’arte e sulla cultura (compresa quella più “pop”, col celebre calendario che non ha certo bisogno di presentazioni), non soltanto in qualità di committente di campagne pubblicitarie, organizzatore di mostre e mecenate di artisti, ma anche utilizzando occasioni altrimenti assolutamente razionali e pragmatiche, come la presentazione dei bilanci annuali.

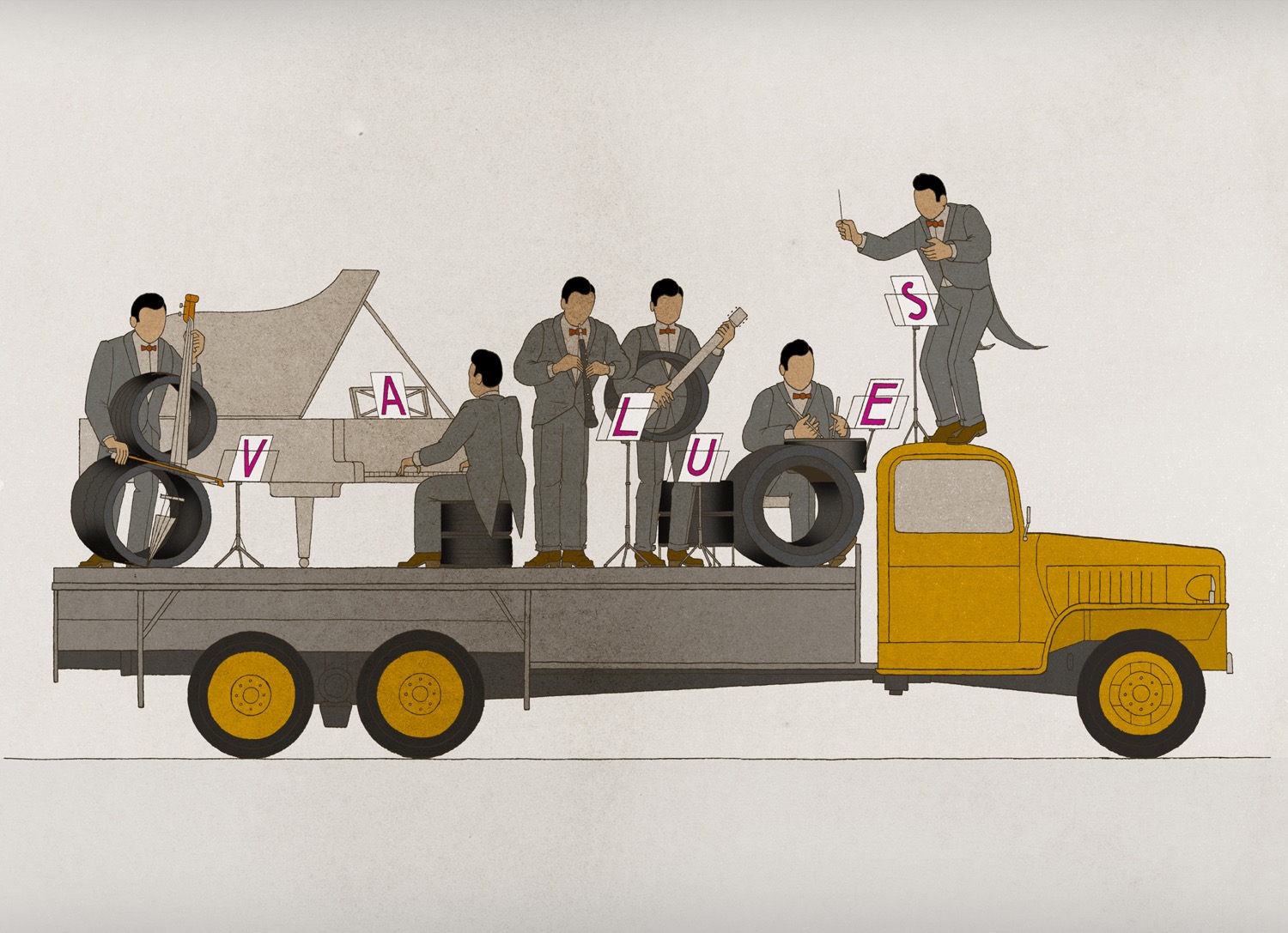

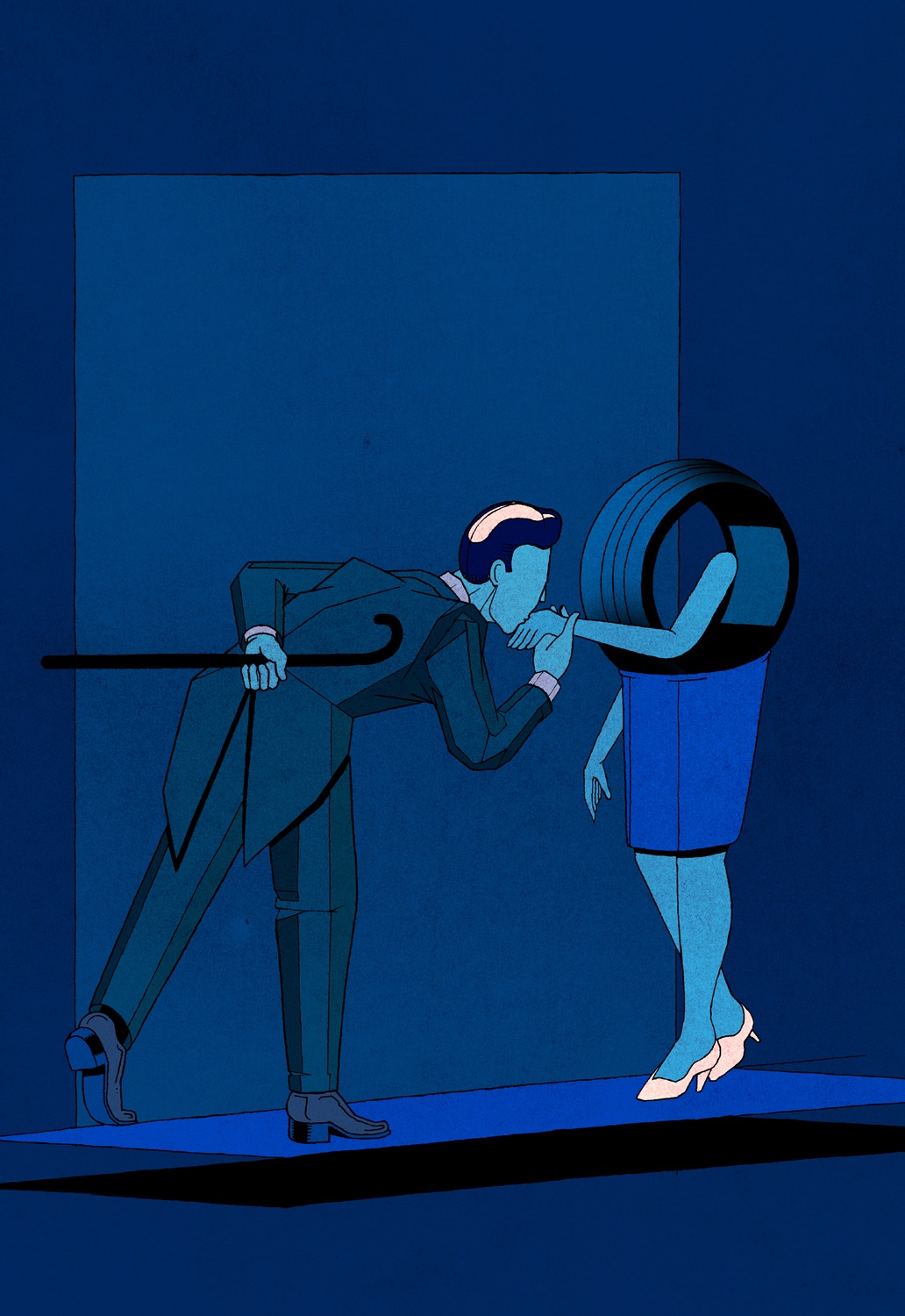

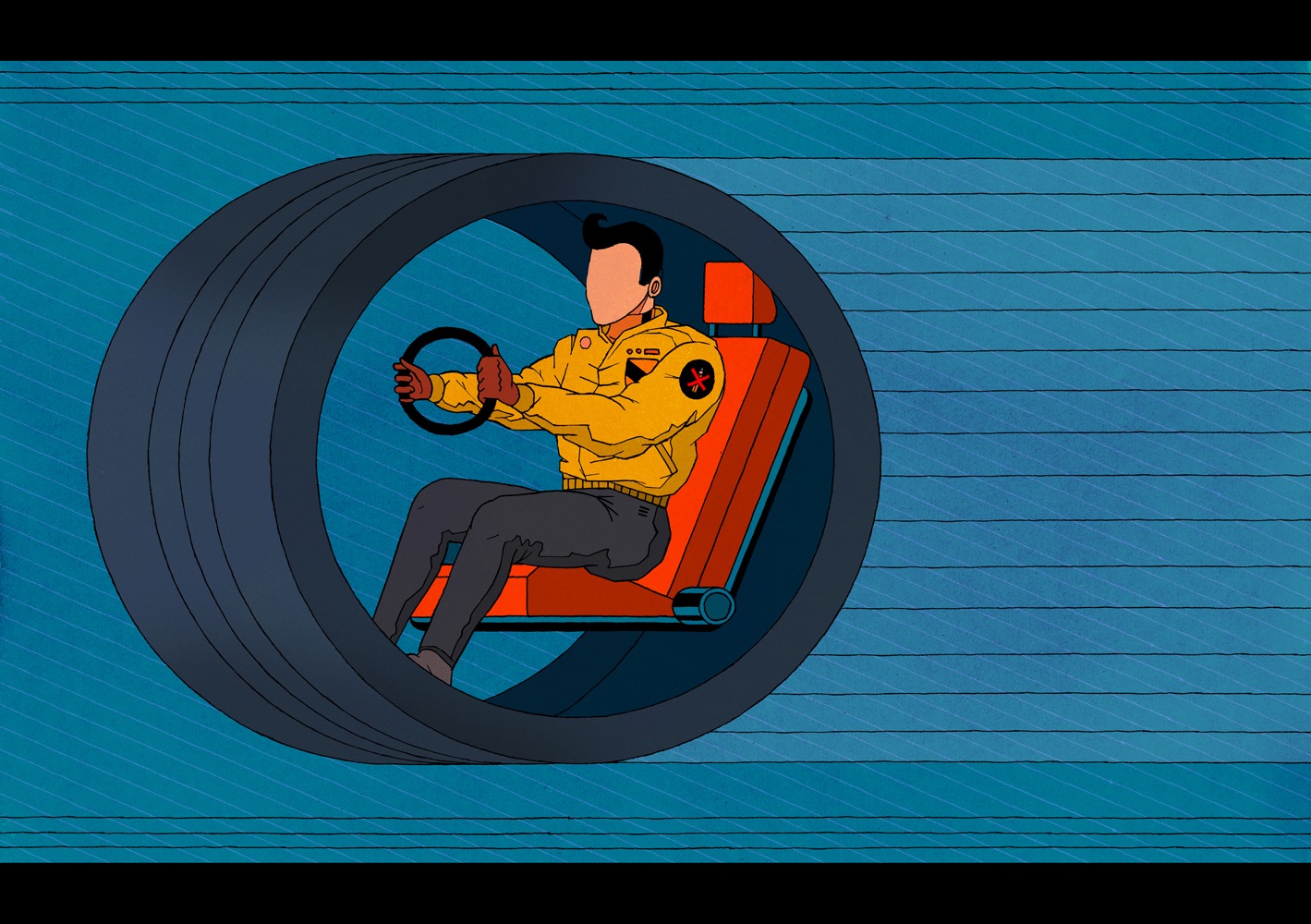

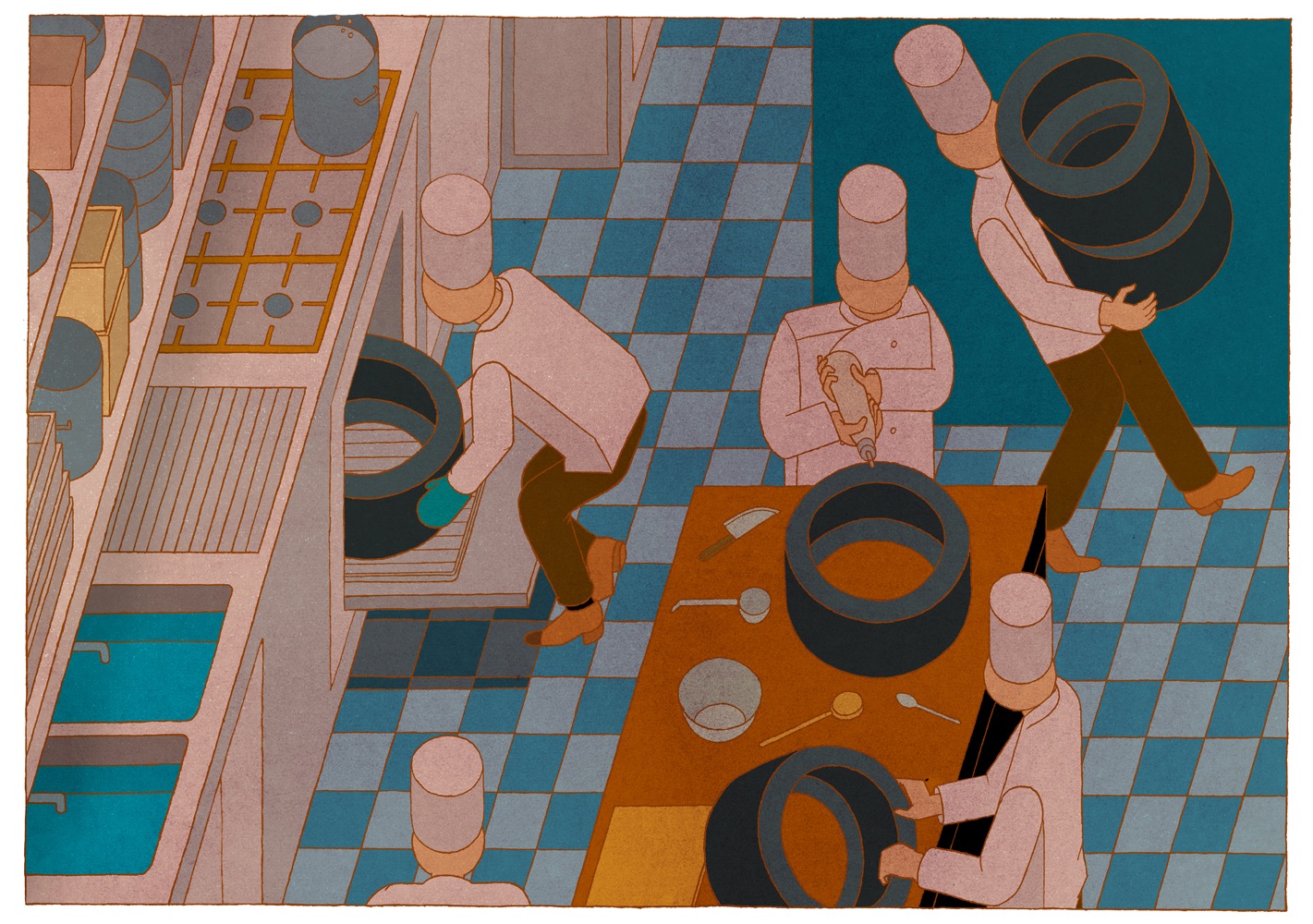

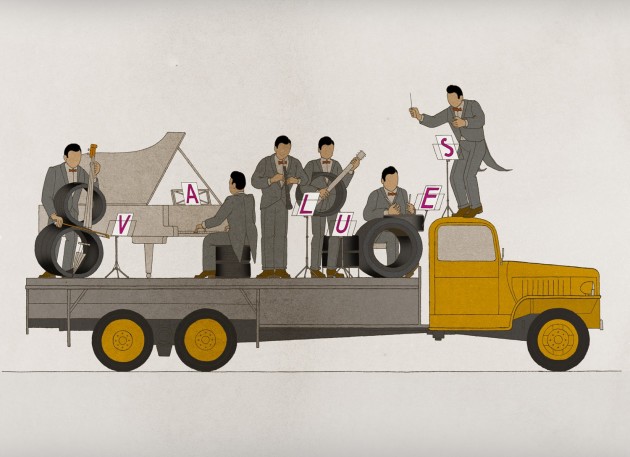

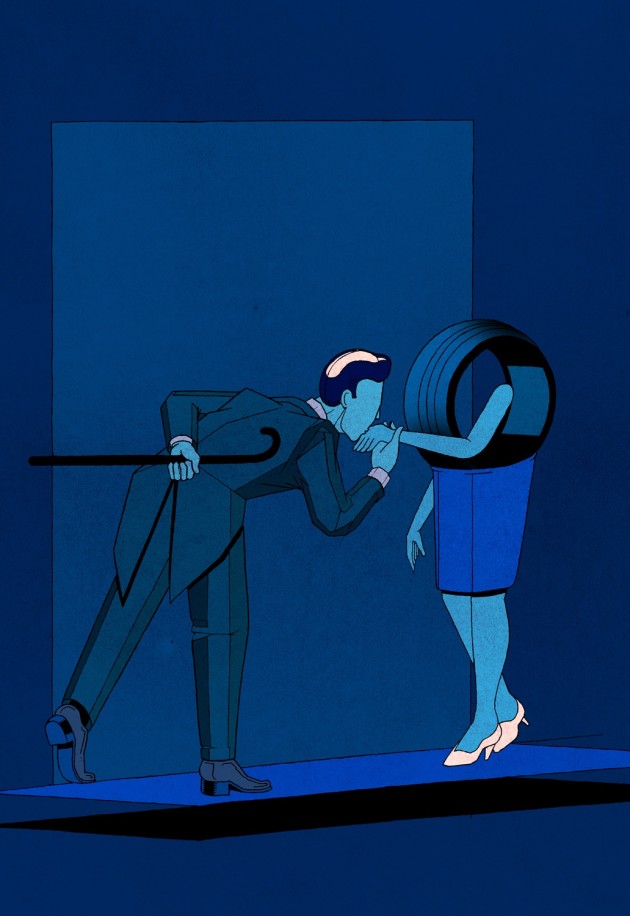

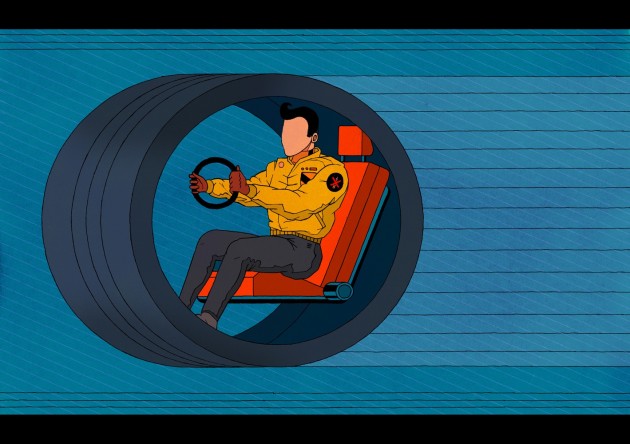

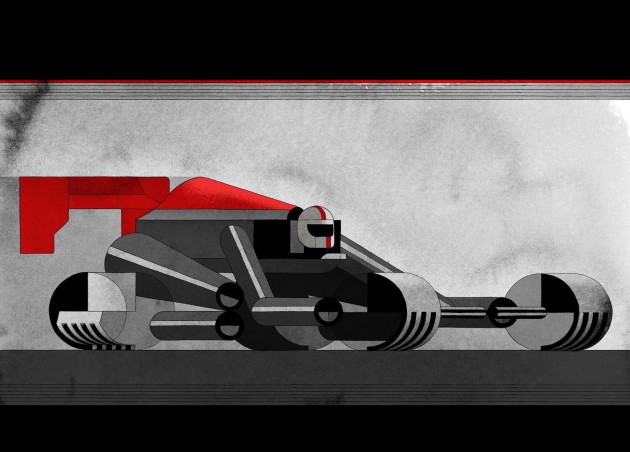

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Stefan Glerum per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

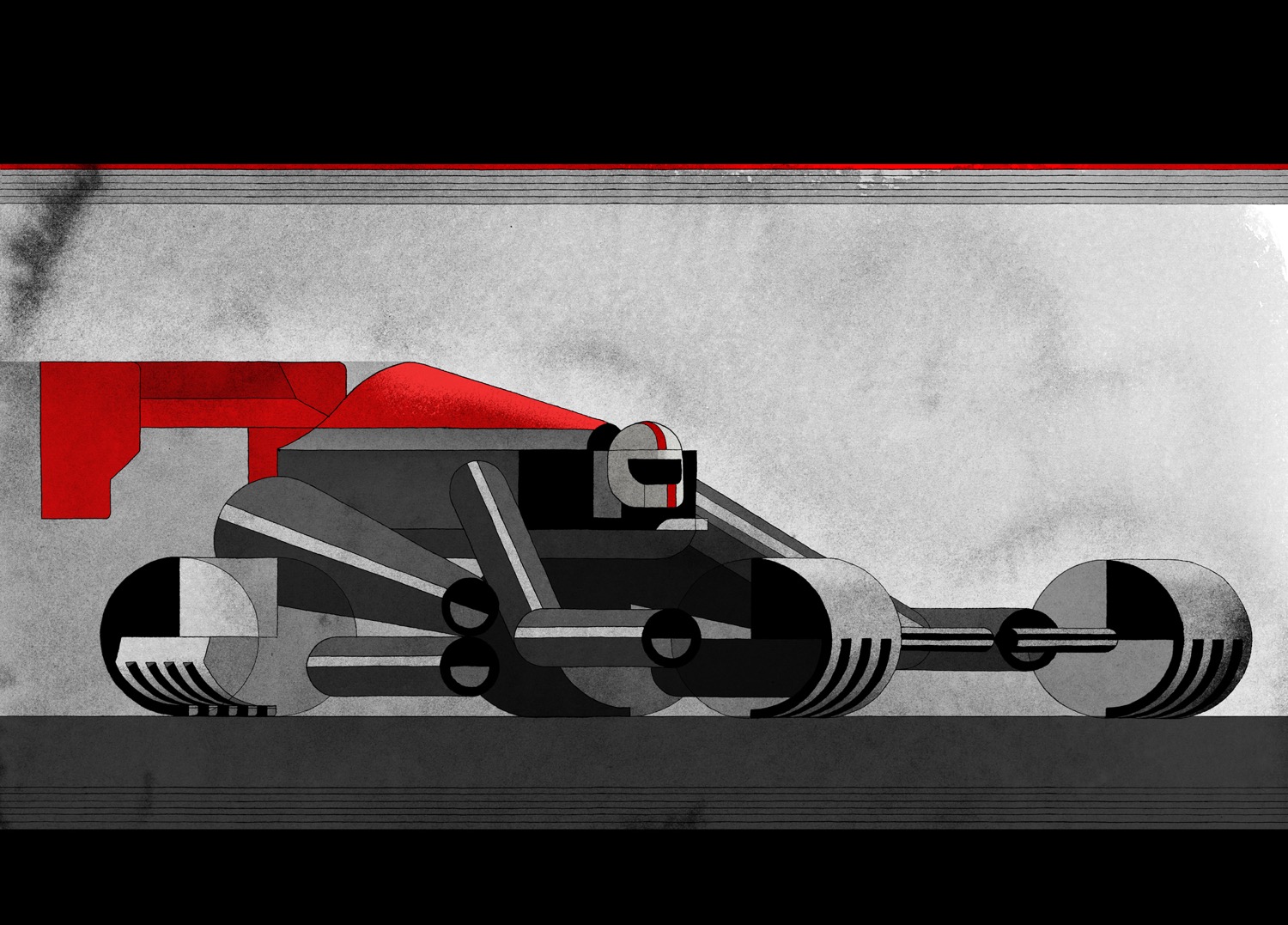

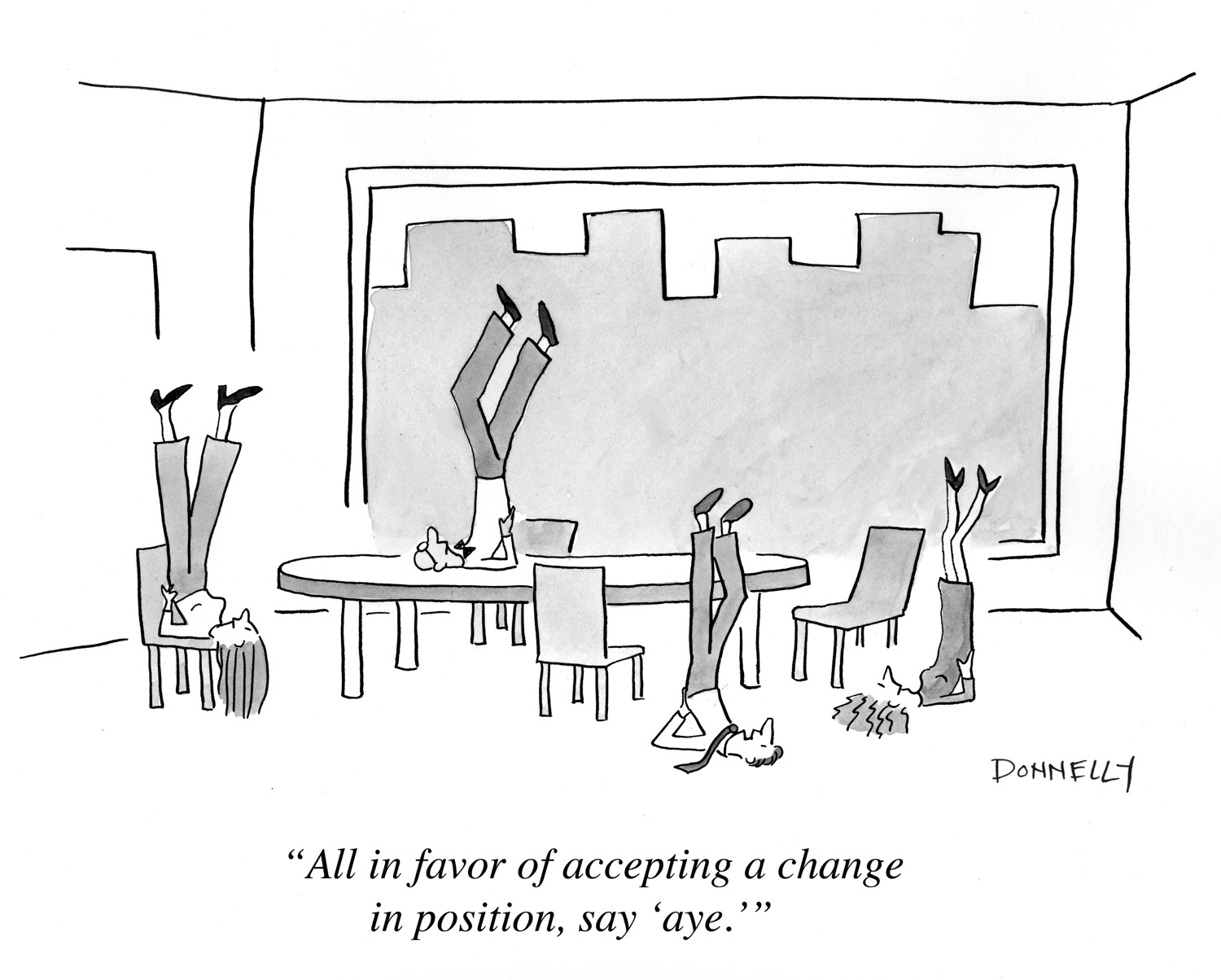

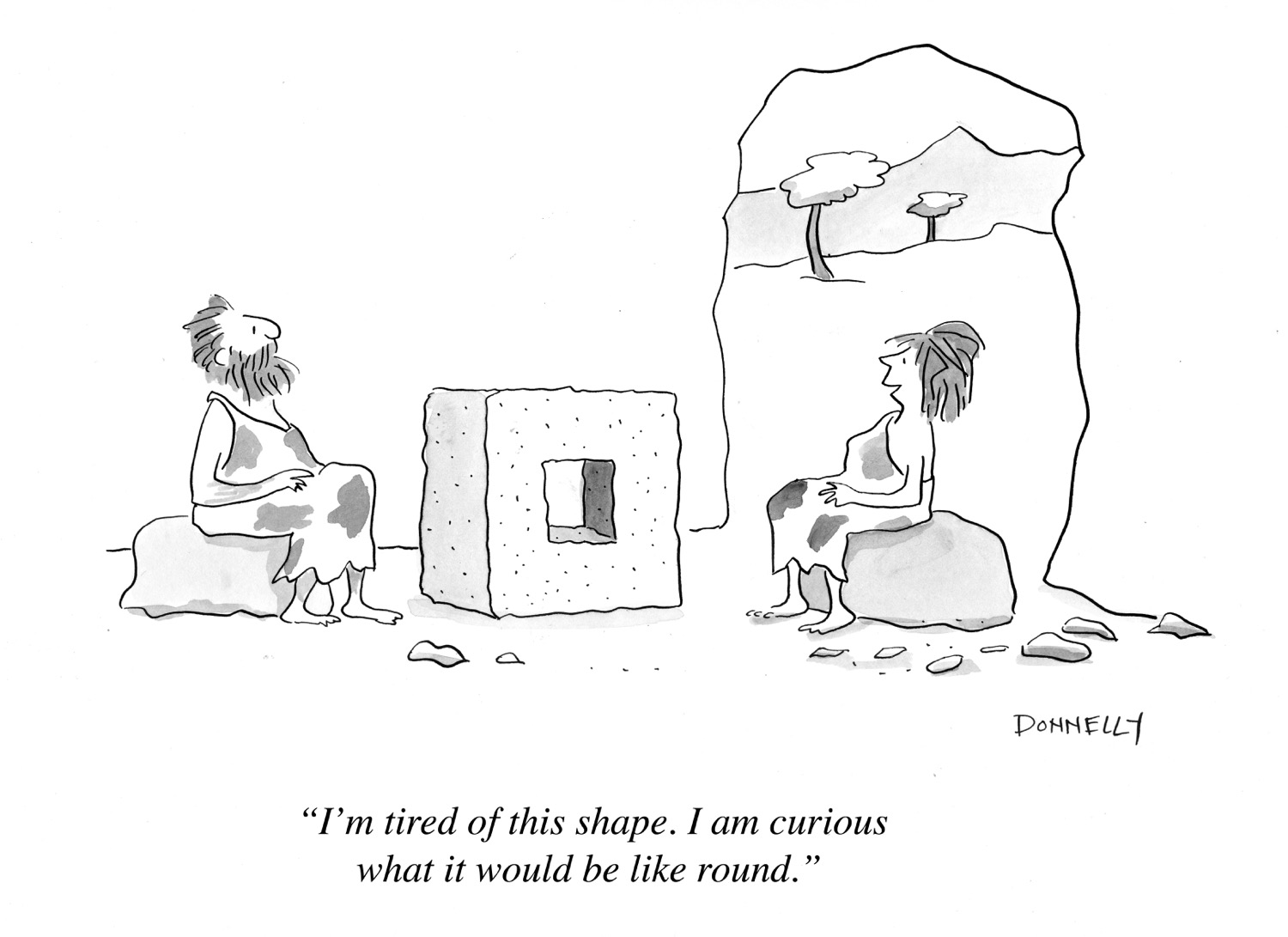

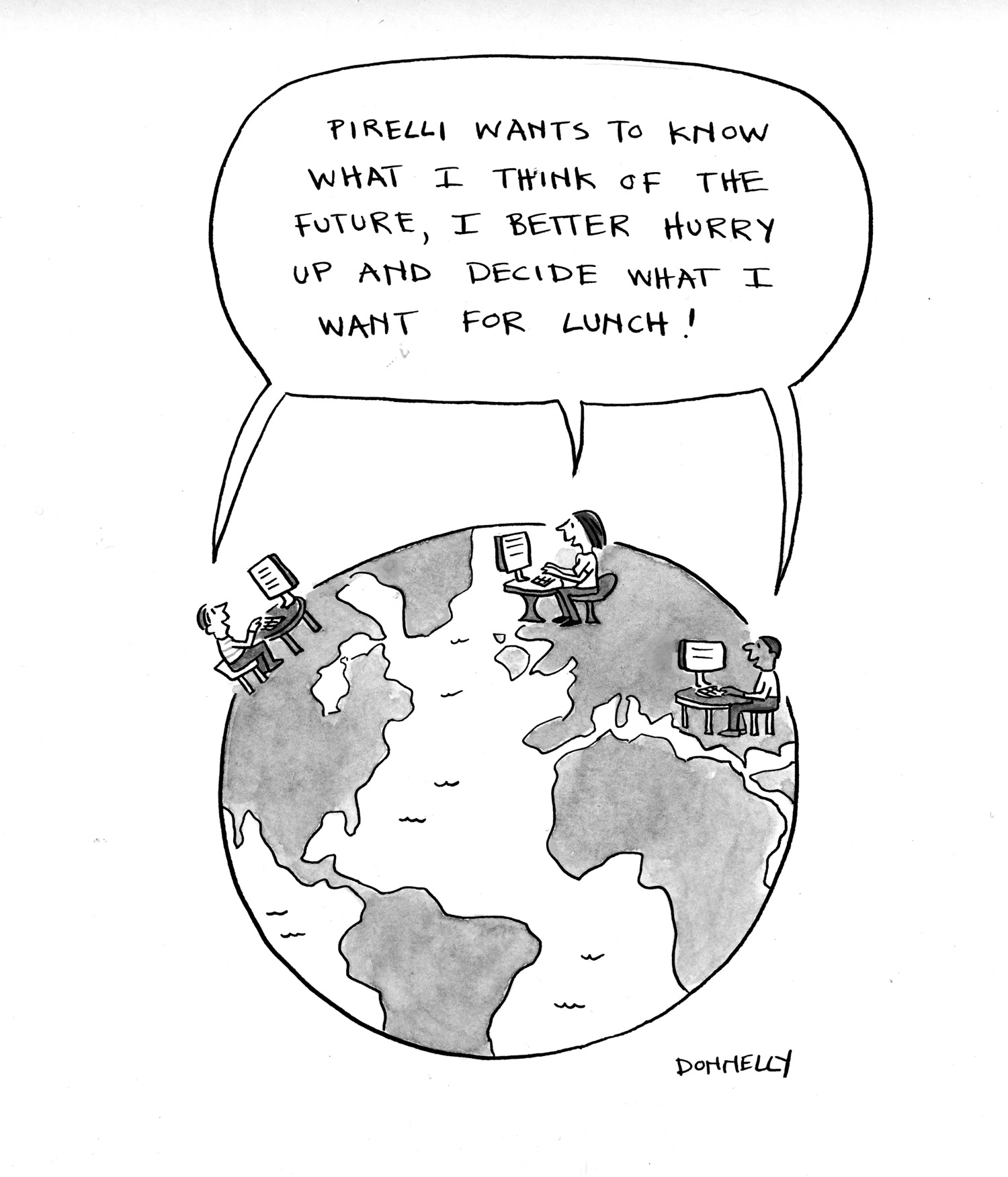

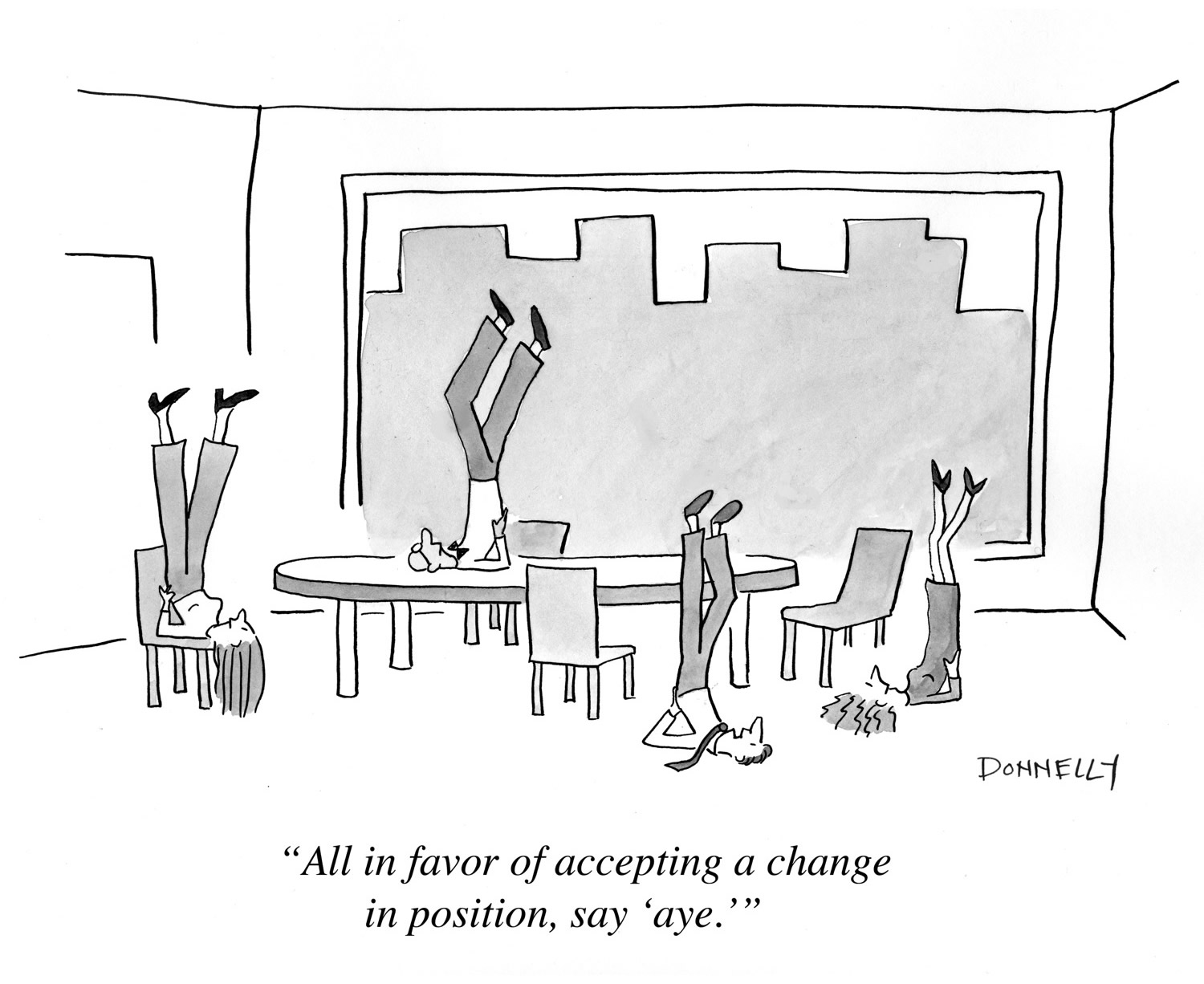

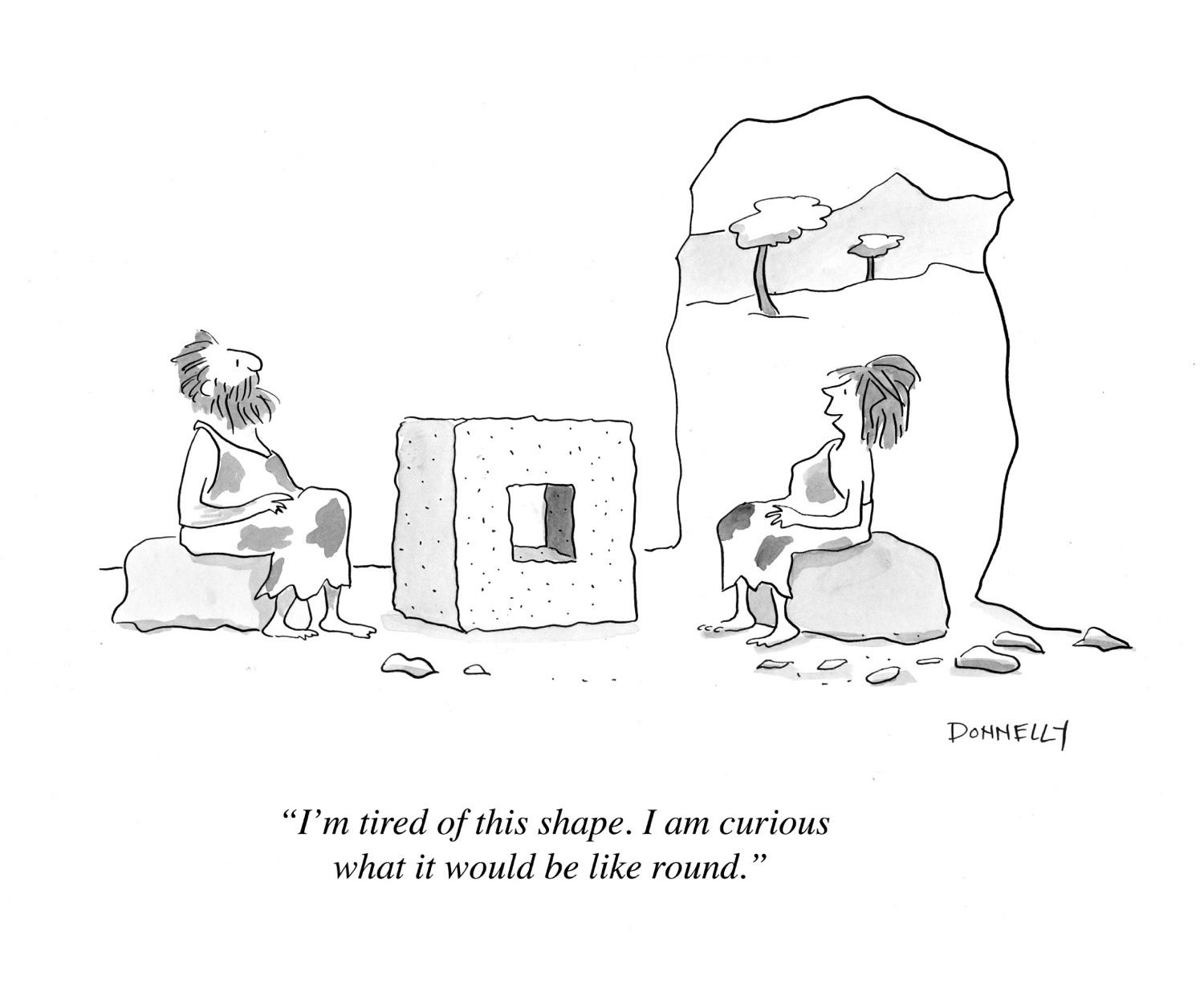

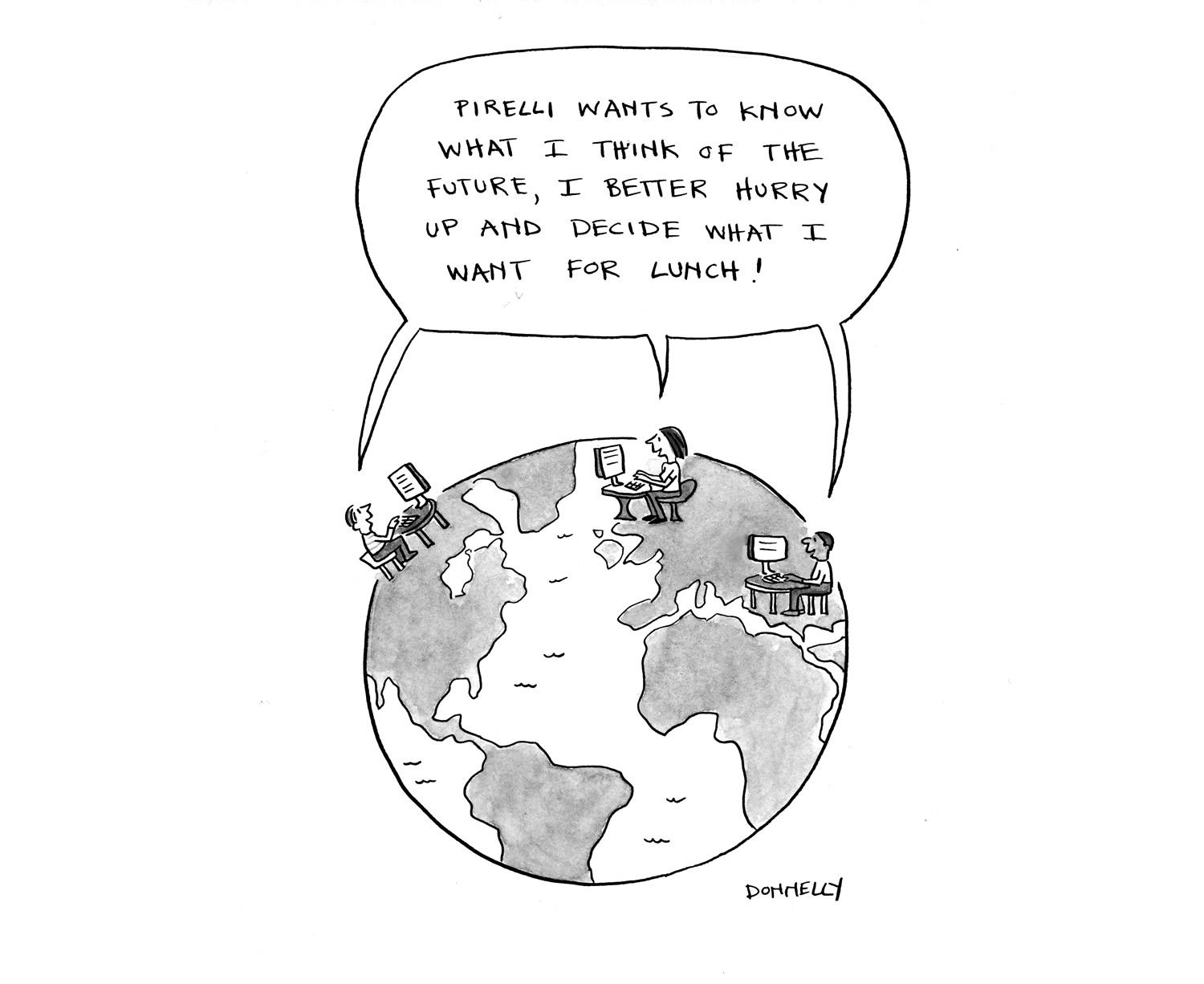

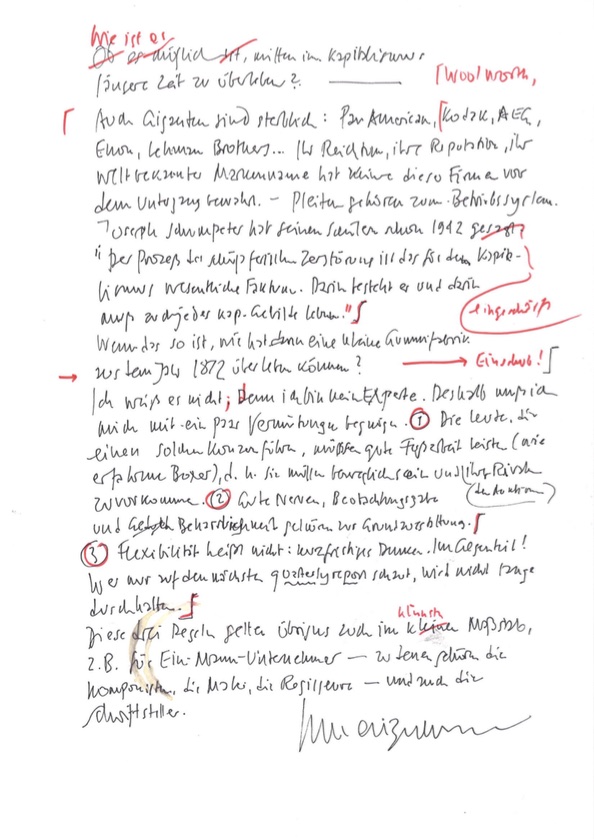

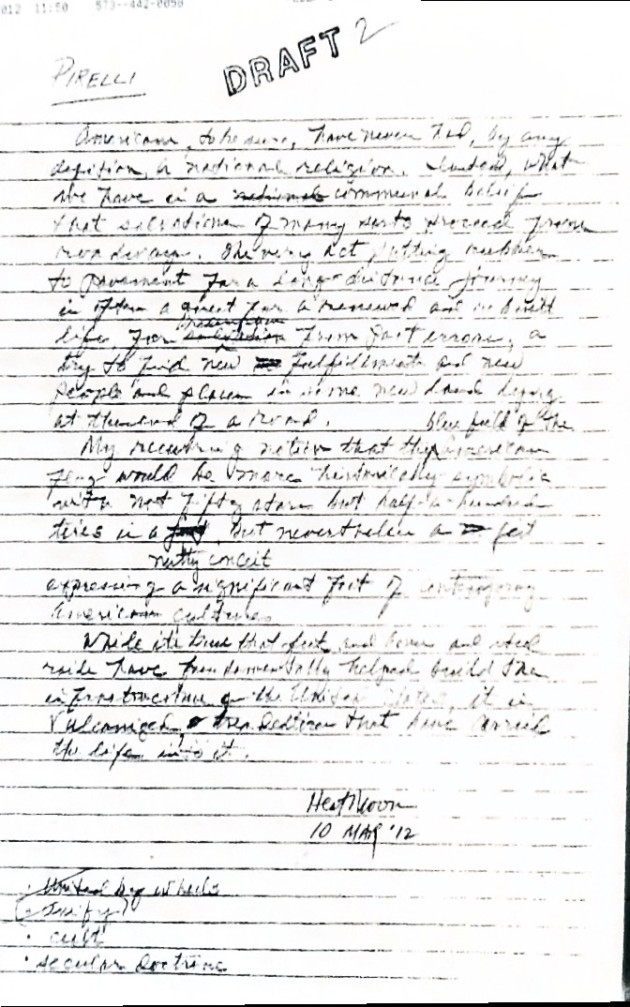

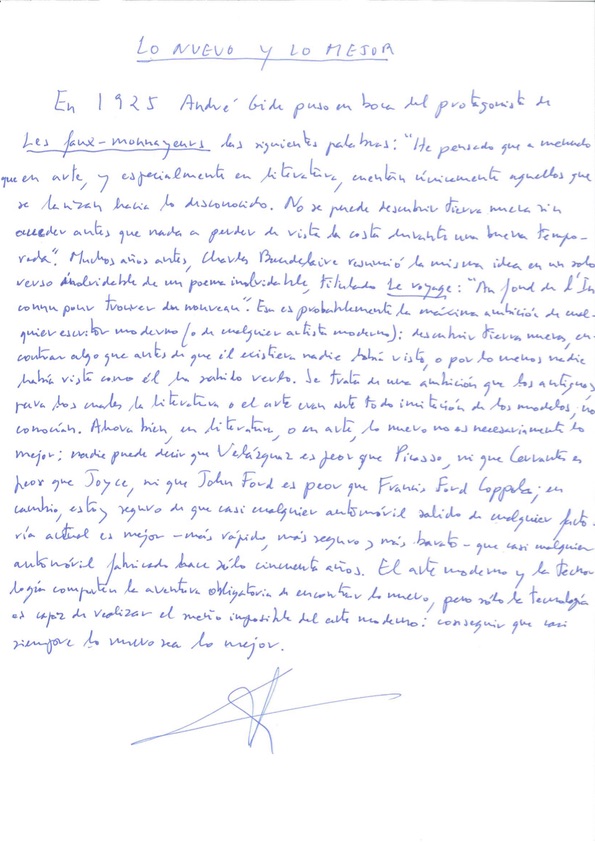

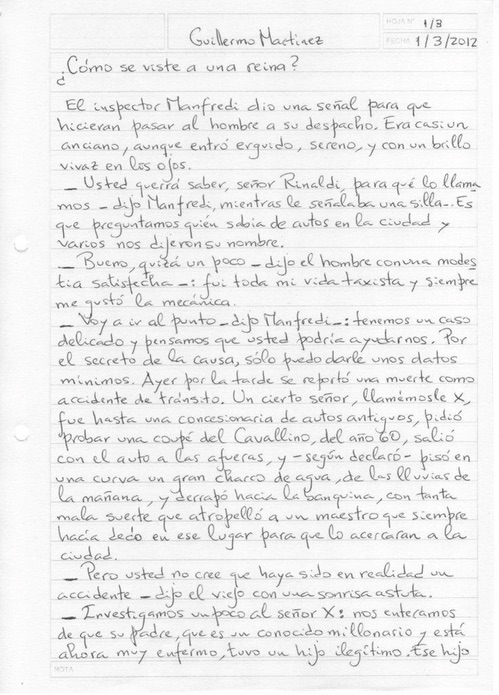

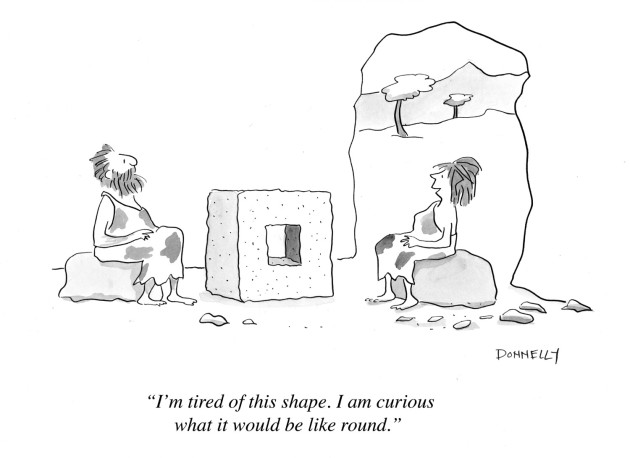

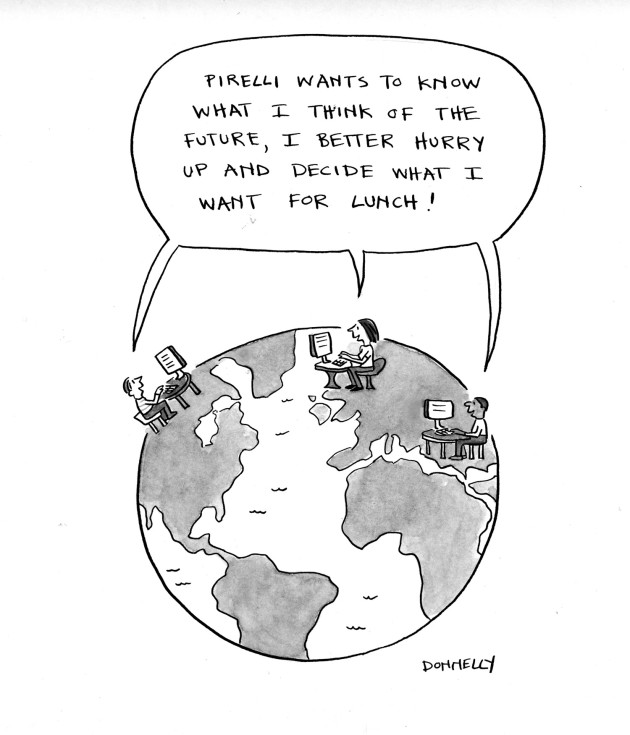

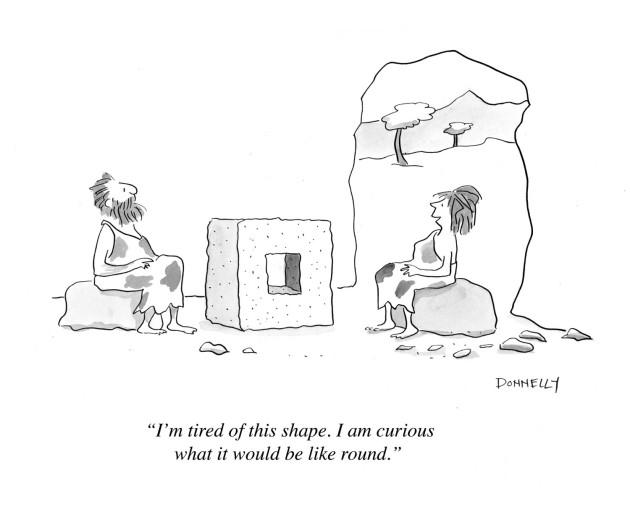

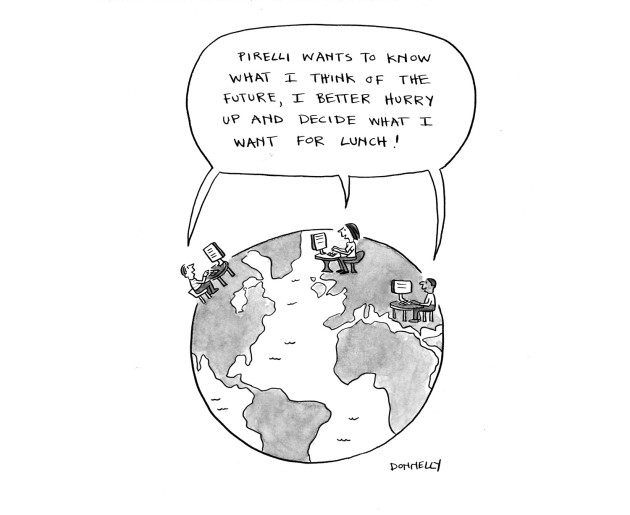

Fin dal 2010, infatti, l’Annual Report dell’azienda è diventato un vero e proprio pezzo da collezione, contaminato da opere commissionate e create ad hoc, che hanno visto la partecipazione degli studenti di fotografia della NABA di Milano (2010), dell’illustratore olandese Stefan Glerum, assieme ai testi di alcuni tra i pesi massimi della letteratura mondiale: William Least Heat-Moon, Guillermo Martinez, Javier Cercas e uno dei miei scrittori/poeti-feticcio, Hans Magnus Enzensberger (2011), della grande vignettista del New Yorker Liza Donnelly (2012), dello scrittore inglese Hanif Kureishi, che ha fatto “reinventare la ruota” a dieci giovani talenti di tutto il mondo (2013) e infine di tre street artist (2014).

Ma la vera, grande novità è che Pirelli ha lanciato appena qualche giorno fa Pirelli.com, una nuova piattaforma online che attraverso le storie proverà a raccontare tutto il mondo dell’azienda: non soltanto quello relativo ai prodotti, ma anche i personaggi, gli eventi, il calendario, e—quello che più interessa noi—l’arte e la cultura.

Hans Magnus Enzensberger per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

William Least Heat-Moon per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Javier Cercas per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Guillermo Martinez per l’Annual Report Pirelli 2011 (courtesy: Pirelli)

Per ora il materiale pubblicato è ancora poco ma pian piano si arricchirà sempre più di contenuti.

Ovviamente fare un paragone con la storica rivista è impossibile—i tempi, le risorse, le dinamiche editoriali, lo stesso panorama culturale italiano sono molto differenti, oggi, ma lo spirito originario, quello di comunicare (“far propaganda”, avrebbero detto allora) il mondo che c’è attorno a un’azienda e a un marchio, ora passa per forza per il web.

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)

Liza Donnelly per l’Annual Report Pirelli 2012 (courtesy: Pirelli)