Sembra di sentirlo ancora — no? — l’eco dei tasti che battono.

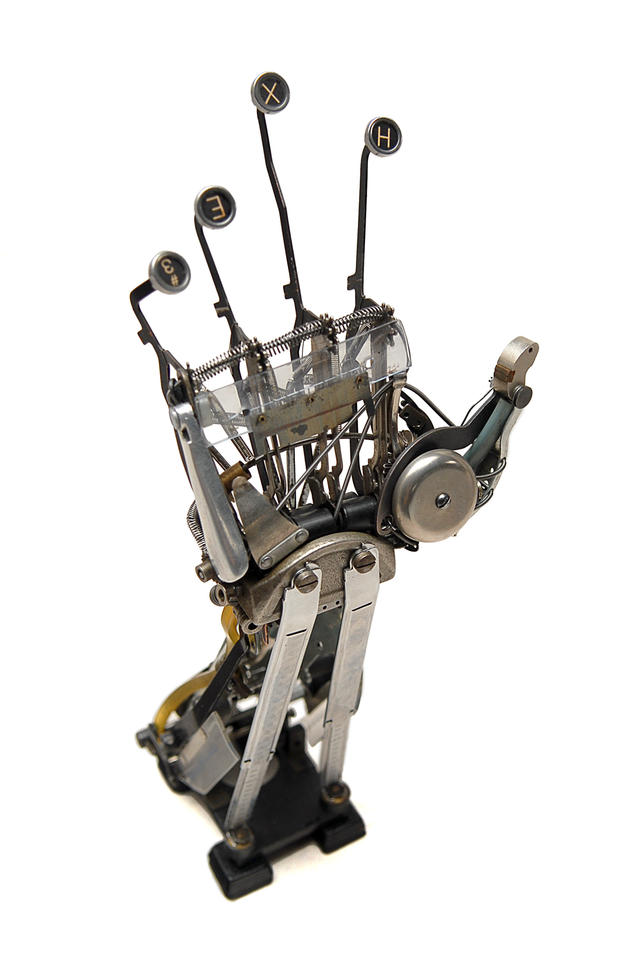

Chissà chi ha scritto sulle E e le H di quella vecchia Underwood. E cosa è passato sotto al cinematico e al martelletto di quella Smith-Corona, al carrello di quella Lettera 22 o alla typeball della IBM? Disperati amori, rime maldestre, ossessioni burocratiche, romanzi rimasti nel cassetto, canzoni da classifica, sceneggiature incompiute, lettere di protesta, ricatti, relazioni proibite… Inchiostro rosso o inchiostro nero?

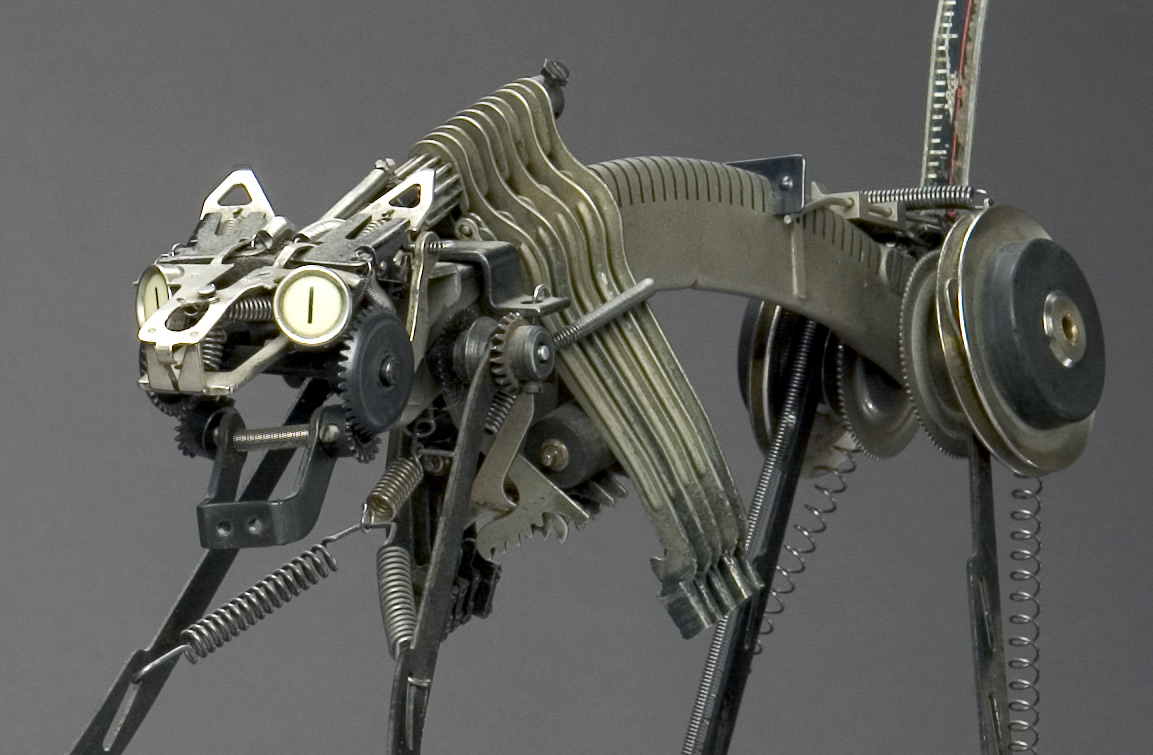

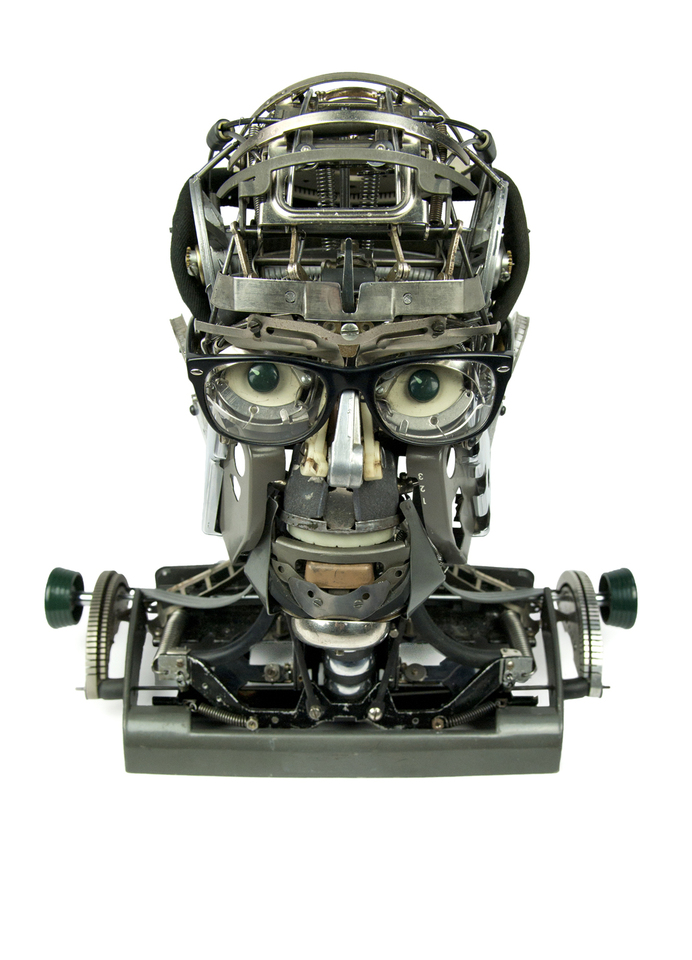

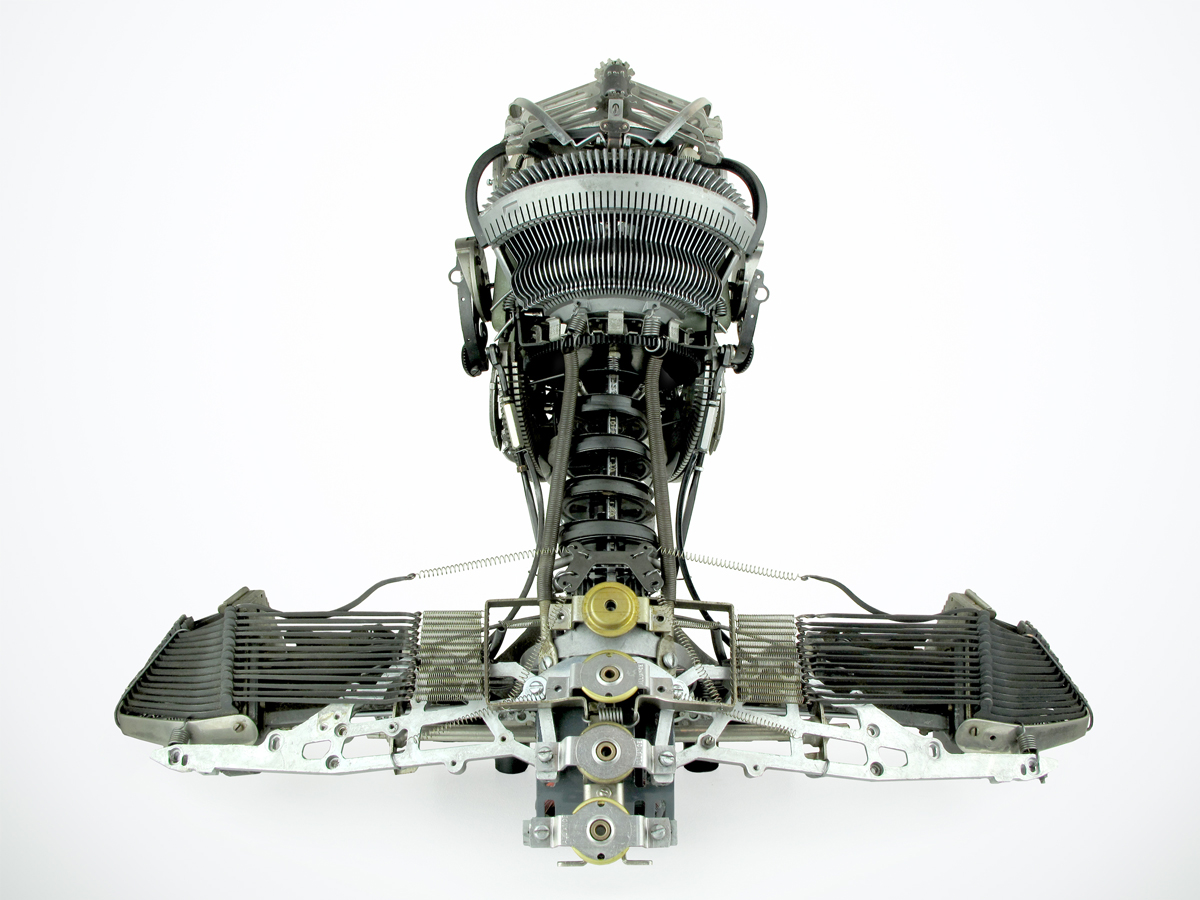

Impossibile non pensare, almeno per un attimo, alla potenziale storia che c’è dietro a ciascuno dei componenti coi quali l’artista americano Jeremy Mayer realizza le sue sculture a grandezza naturale, utilizzando solo e soltanto pezzi di vecchie macchine da scrivere recuperate da mercatini o regalati da amici. Pezzi poi assemblati a incastro o avvitati, ma solo utilizzando le viti originali: niente colla, niente saldature e neppure vernici o solventi per ripulirli dalla patina del tempo, lasciata intatta, a raccontare da un occhio, da un naso, da un dito o da un’ala il frammento di una narrazione dimenticata, capace però di scatenarne mille altre, in un dialogo tra la materia e l’artista, tra l’opera e lo spettatore, oltre che tra i singoli pezzi, che si ritrovano appiccicati gli uni agli altri come sconosciuti in una sala affollata, di tanto in tanto l’epifania di ritrovare per caso il tuo vecchio vicino di posto — una panciuta B o un’agghindatissima R — che pensavi di aver smarrito per sempre.