Se fossimo francesi, io ed Emilio Leo, la parola più ricorrente in questo post probabilmente sarebbe héritage. Ve la sareste ritrovata, nelle domande e nelle risposte, ogni paio di righe a partire dal titolo e certamente avrebbe conferito una patinata allure, ma noi francesi non siamo, siamo calabresi e quindi parleremo come mangiamo.

Che poi da lì tutto è iniziato, dal cibo. Ci siamo conosciuti così: durante le vacanze di Pasqua, che io ho trascorso in Calabria con la mia famiglia, ho postato sull’account Instagram di Frizzifrizzi dei pani di Decollatura, località pre-silana nota per il pane, Emilio ha commentato e io seguendo il link, sul suo account, sono finita sul sito del Lanificio Leo. La mia curiosità per fortuna ha avuto la meglio sulla pigrizia e sugli impegni arretrati perciò eccoci qui.

Gli ho chiesto di raccontarmi la loro storia, scopro che Simone lo aveva incontrato a Milano al circolo Marras, ma io invece di loro non so nulla quindi gli chiedo di iniziare dalle origini perché, attenta, ascolterò il suo racconto.

Partiamo dall’inizio. Un inizio che va molto in là nel tempo. Addirittura nell’800, se non sbaglio.

La nostra storia ha inizio nel 1873, una storia di tradizione che dura da 120 anni circa, perché da allora fino agli anni ’70 la fabbrica ha funzionato in modo ininterrotto, anche durante i due conflitti mondiali. Soveria, dove ci troviamo ora, è il quarto punto di produzione, prima ci sono stati altri 3 stabilimenti. Tutto iniziò a Carlopoli un paese a circa mille metri verso la Sila, paese di origine della mia famiglia. Poi agli inizi del 1900 tutto fu spostato più a valle, nei pressi dell’abbazia cistercense di Santa Maria di Corazzo che risale al 1200 circa; sui ruderi del vecchio mulino dei cistercensi fu costruito l’opificio.

Nel 1915 fu spostato a Bianchi sempre sulla linea del fiume Corace e infine nel 1935 a Soveria.

Come mai proprio a Soveria?

Soveria si trovava sulla SS19, la grande strada dei Borbone, che da Napoli porta a Reggio Calabria, grande arteria di comunicazione verso la Sicilia, per cui allora tutti gli spostamenti passavano di lì. Ma il motivo principale per cui Soveria fu scelta da mio nonno, che ci trasferì azienda e famiglia, è perché fu la prima zona coperta da rete elettrica industriale (di un produttore privato e poi fu nazionalizzata e confluì in Enel). E anche una disponibilità costante di acqua dal fiume, fattori questi che consentivano di mantenere più bassi i costi di produzione.

E che tipo di lavorazioni si facevano all’epoca?

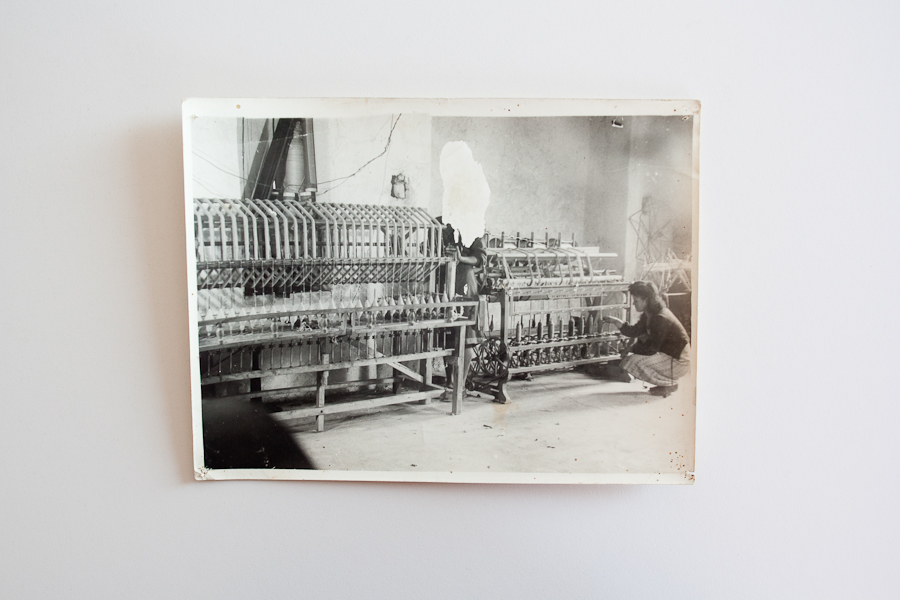

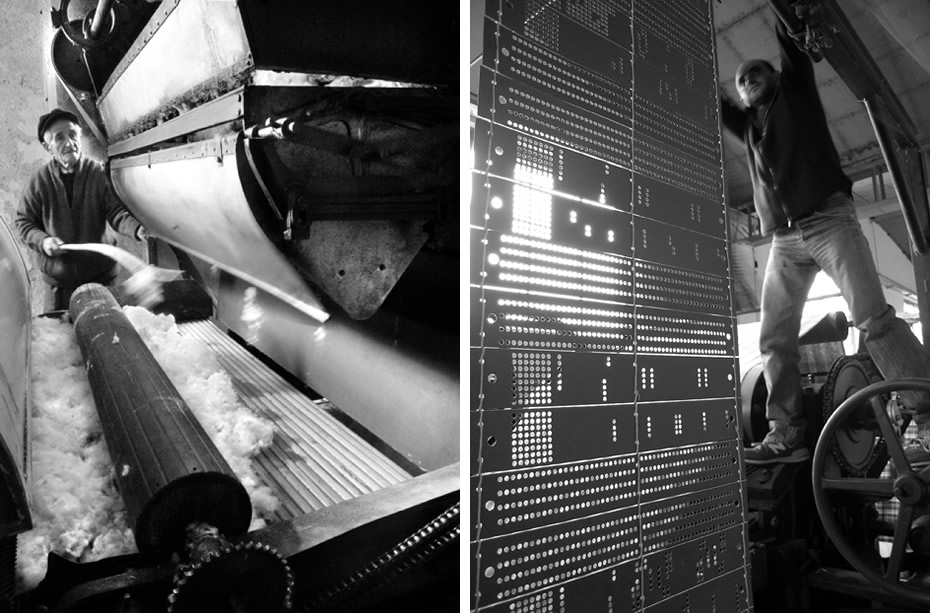

Fino agli anni ’70 il nostro modello economico era lo stesso di quello dei frantoi: una sorta di baratto per cui gli allevatori portavano a noi la lana e come compenso ricevevano il filo o il prodotto finito. Fin dall’inizio abbiamo avuto la tessitura ma sempre a corollario di questo modello, non finalizzata alla commercializzazione esterna. Era legata allo scambio con i mandriani: lana/tessuto o lana/filato. Era molto comodo far fare “industrialmente” questo processo perché era molto più veloce. Tieni presente che la prima macchina di filatura, che avevamo già a Carlopoli, era una macchina a 60 fusi, che per così dire sostituiva il lavoro di 60 donne. Infatti veniva chiamata “il diavolo con 60 mani” e per questa si era guadagnata anche un alone di magia in paese.

Che tipo di lane si lavoravano?

Noi raccoglievamo lana locale. La Calabria e la Puglia, con gli spagnoli, hanno subito l’introduzione di una pecora merinos che poi, unitasi a quella autoctona, ha dato vita alla Gentile di Puglia, una pecora dalla lana di altissima qualità.

A questo devi sommare una popolazione dedita alla pastorizia. Nella nostra zona, una zona fredda e dalla difficile orografica, c’era una pressoché totale autarchia sociale.

C’erano già lanifici a quel tempo, in zona?

Siamo stati i primi. Ma subito dopo di noi nacquero circa 40 aziende come la nostra, in Calabria. Una vera epopea proto-industriale. Il nostro certamente è stato l’opificio più strutturato sia dal punto di vista della tecnologia che di layout produttivo, già da allora. Poi negli anni ’50 e ’60, sotto la guida di mio padre, sono stati implementati maggiormente la parte della tessitura, i finissaggi, la tintoria.

Oggi, di quelle 40 aziende, siamo gli unici sopravvissuti!

Però negli ’70 anche il vostro lanificio ha subito un stop.

La fine arrivò in modo rapido, e per una serie di ragioni che si sovrapposero. Innanzitutto il cambio repentino di quella società rurale che per centinaia di anni era rimasta uguale a se stessa.

Noi abbiamo la stessa data di fondazione della Marzotto, ma per Marzotto ogni giorno è stato un giorno diverso, per noi qui invece ogni giorno, per un intero secolo, è stato lo stesso giorno. L’idea del tempo qui non ha inciso sullo sviluppo. Era tutto legato a un territorio chiuso, la domanda era chiusa, presupponendo quasi che questo status quo potesse non finire mai. Visto che le macchine che avevamo erano ampiamente sufficienti e proporzionate alla domanda, si è smesso di fare innovazione tecnologica. Ma ad un certo punto le cose cambiarono.

La società cambiò repentinamente, per via del boom economico, del ricambio generazionale, dell’invasione di merci dall’esterno a basso costo, del maggior potere d’acquisto della popolazione locale.

E a questi fattori sociali poi devi aggiungere anche la sparizione repentina della pecora Gentile di Puglia.

Quindi a un certo punto sono scomparse le pecore?!

Non sono venute meno le pecore in quanto tali perché oggi in Calabria ci sono più pecore che in quegli anni, ma sono venute meno le pregiatissime Gentili di Puglia, sostituite da quelle sarde, che danno più resa in latte e forse anche in carne, ma certo non hanno una bella lana. Anzi, hanno una lana pessima che diventa un problema anche ambientale perché la lana che non viene conferita nella filiera di produzione tessile deve in qualche modo essere smaltita e va smaltita come rifiuto speciale. Prima questo ciclo era chiuso e la lana era utilizzata!

La pecora Gentile è stata letteralmente “rottamata”, in qualche modo incentivando il cambio, per altro alterando anche gli equilibri della produzione casearia.

È un paradosso di identità. Pensa al pecorino crotonese: prima, prodotto con il latte della Gentile di Puglia, era tutt’altro tipo di formaggio rispetto a quello che c’è adesso. Sono pecore, quelle sarde, che sono qui da soli 30 anni. A noi manca la capacità di raccontare e capire come sono veramente fatte le cose sia nell’agroalimentare che nel manifatturiero.

Ma un certo punto le cose sono cambiate di nuovo negli anni ’90.

Io ho preso le redini dell’azienda negli anni ’90. L’opificio non era mai stato chiuso ma per quasi 25 anni questo luogo si era come “spento” dal punto di vista imprenditoriale.

È toccato a me, quindi, decidere che via prendere. Tieni presente che tra me e mio padre ci sono circa 50 anni di differenza, mio padre ora di anni ne ha 92 e dopo aver rilevato la proprietà dal resto della famiglia ha lanciato a me un sorta di SOS. All’epoca studiavo architettura e questa cosa ha innescato in me grossi interrogativi sul da farsi.

E cosa hai deciso di fare?

Quella che mi trovavo non era l’azienda “innovata”, col grande capannone, dove poteva arrivare quello con “la visione” a dire: «signori possiamo cominciare a investire sul nostro patrimonio, possiamo fare il nostro museo d’impresa e comunicare che siamo un’azienda storica».

Perché in realtà non c’era più l’impresa e quindi questo era un fattore determinante nella scelta del percorso da seguire per salvare questo posto.

Se fossimo stati in un’altra latitudine forse il Comune, la Provincia o la Regione avrebbe rilevato il lanificio e ci avrebbe fatto davvero un museo pubblico d’impresa che celebrasse non solo un pezzo di storia industriale della regione ma anche un pezzo di storia sociale.

Ma immagino non fosse né il tempo né il luogo…

Il secondo modello poteva essere quello accedere ai finanziamenti a fondo perduto della 488/1992. Noi il know-how ce l’avevamo, potevamo mettere su un progetto, fare un capannone nella zona industriale di Soveria…

Perché — hai notato il paradosso? — ogni Comune calabrese ha una zona industriale e non c’è settore produttivo che non sia stato finanziato. Il problema è che la maggior parte di queste aziende non è mai partita o anche chi è partito è fallito. Gli incentivi a fondo perduto in Calabria sono stati una droga e nella maggior parte dei casi non sono mai arrivati sul mercato, hanno solo incentivato il malaffare in mano alla mafia.

Ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi percorso quella strada?

Probabilmente oggi non saremmo qui a parlare, perché tempo un anno o due dagli incentivi saremmo falliti. Non è pensabile riattivare processi industriali di una certa dimensione, in un settore critico come poteva essere il tessile già allora negli anni ’90, in quel modo. Anche se ti “regalano” la tecnologia, il capannone e tu non ci metti un euro, tra oneri, tasse, costi del lavoro e mercato che non hai o non hai più, duri pochissimo!

E noi allora un mercato non ce l’avevamo più. Non avevamo clienti. Sarebbe stato comunque un suicidio.

E qual è la terza via che hai scelto?

Pensare di far ripartire questa fabbrica adottando una prospettiva del tutto diversa. Oggi, guardando indietro, si potrebbe dire che abbiamo fatto una sorta di FabLab ante litteram. Ho preso questa “ferraglia” che avevamo qui ricominciando a fare prodotto, riattivando i meccanismi legati al saper fare. Tieni presente che non c’erano più operai né dinamiche di produzione, fatta eccezione per mio padre, l’unico anello di congiunzione con la tecnologia il “fare” legato a quel mondo. Quindi è stato anche un lavoro certosino, di apprendimento, su come e cosa poter fare, coi limiti della tecnologia che avevamo ereditato dalle generazioni precedenti.

D’altra parte questo ha consentito di riattivare il meccanismo, di accendere di nuovo i riflettori su questo posto, che per 100 anni è stato una sorta di cattedrale laica del lavoro.

Noi abbiamo dato lavoro, all’apice dell’azienda, negli anni ’50, tra interno, famiglia e indotto, a 50 persone. Che in un paese calabrese di 3000 persone puoi immaginare quanta incida.

Come è iniziata la tua gestione dell’azienda?

Ho ricominciato a gestire questo posto come fosse un museo, non con la finalità di fare davvero un museo ma per riattivare l’azienda. Abbiamo imparato di nuovo a fare prodotto, abbiamo riportato in vita un modello di produzione, anche a livello di comunicazione.

Il rapporto tra innovazione e tradizione è scardinato della comunicazione classica, che in Calabria è retorica della tradizione: rassicurante, edulcorata, tutta “toni di seppia”. Qui una comunicazione del genere funziona ma fuori di qui non interessa a nessuno.

Quindi hai puntato sul recupero della tradizione ma su una rivoluzione nella comunicazione.

Forse i miei studi di architettura mi hanno portato a fare queste scelte, a scegliere un linguaggio di contemporaneità e internazionalità. Ho da subito cercato di capire in che modo quel mondo che stavo acquisendo e studiando poteva trasformarsi in qualcosa di utile per quella che era la fabbrica.

A grandi linee il progetto di riconversione del lanificio — anzi, meglio parlare di riattivazione, perché come ti ho detto nel nostro caso la fabbrica non era dismessa ma ri-funzionalizzata — è un vero e proprio progetto di architettura su una scala immateriale.

Hai parlato di internazionalità. Immagino che il solo mercato interno non sia più sostenibile per un’azienda come il Lanificio Leo.

È chiaro che il rapporto tra tradizione e innovazione, per noi, è stato fondamentale. E continua ad esserlo. Perché se tu, per esempio, pensi all’alta gamma del tessile per la casa, esistono storie anche più interessanti della nostra in termine di prodotto. C’è gente che fa ricerca anche ad un livello più alto rispetto a noi. Il problema è che poi è difficile trovarci qualcos’altro, oltre all’estetica del prodotto.

Questa storia di territorio, di fabbrica, questa dimensione etica, secondo noi è il vero valore che sta dietro al nostro prodotto, oggi assolutamente vocato all’internazionalità, anche perché nessuno di noi può pensare di tener aperto solo per il mercato calabrese. Non parlo dei volumi di produzione — noi non facciamo grandi numeri — però il mercato interno non cerca il genere di prodotto che noi facciamo. E poi comunque sarebbe rifare l’errore che ci portò alla crisi degli anni ’70. Se produci per la Calabria e poi il mercato calabrese per vicende storiche viene meno, chiudi!

Se invece hai un prodotto a vocazione internazionale hai più possibilità, anche se questo significa una gran fatica, per una micro-azienda come la nostra che fa piccola produzione e commercializzazione insieme.

Il grande problema, al momento, è superare il muro di questo mercato.

La vostra produzione comincia dal filo di lana?

Per ora no, lo riceviamo come prodotto semilavorato. Ho mantenuto le macchine di filatura, sono funzionanti, facciamo continue manutenzioni ma il filo lo prendiamo da altre aziende.

L’impianto che abbiamo ha dei limiti: potremmo fare solo determinate tipologie di filati. La tintoria, poi, era troppo impattante, sia da un punto di vista ambientale che energetico. Questo ci limiterebbe ad usare solo il bianco e dovremmo affidarci a tintorie esterne, che però qui in zona non esistono. Quindi bisognerebbe andare a tingere altrove, con costi altissimi in termini di spesa per il trasporto. Parliamo di 1000 km e di costi diverrebbero insostenibili.

Poter pensare di fare un prodotto a km-0, quindi tutto interno come era una volta, ci butterebbe immediatamente fuori dal mercato, costerebbe 10 volte di più rispetto al nostro attuale prezzo sul mercato, che comunque è già medio-alto, perché ci sono lavorazioni manuali e in alcune lavorazioni continuiamo ad utilizzare le vecchie macchine.

Il km-0 quindi rimane un sogno?

Spero sinceramente di poter riattivare tra qualche anno anche questo tipo di discorso, la filiera corta, magari con la reintroduzione di un gregge di pecora Gentile di Puglia. Voglio dimostrare che è possibile produrre a km-0 ma prima di prendere e imbarcarmi in derive bio mi sono fatto prendere dall’idea del concept del prodotto, del design. Perché io vengo dal mondo del progetto (e non da quello della moda).

Ho cercato di impostare il discorso del progetto e della produzione su un’idea di prodotto legato al design che svincola il nostro tessile da un andamento stagionale.

Però qualche prodotto per il mercato della moda lo fate!

Sì, ad esempio le sciarpe. Ci aiutano in termini di vendite ma non è la nostra mission. Noi vorremmo diventare degli “editori di concept”, con una specifica vocazione rispetto a progetti legati alla casa. È questa l’idea di fondo.

So che il Lanificio ha anche ospitato un festival.

C’è stata questa fase di FabLab, come dicevo prima. La fabbrica d’estate ospitava per tre notti il festival Dinamismi Museali, attraverso il quale abbiamo costruito tutta una serie di legami internazionali con Olanda, la Svezia e con la stessa Italia. Per esempio tutti i contatti con il Politecnico di Milano sono stati costituiti attraverso questo festival, che è stato un modo per riattivare la fabbrica, riaprendola al pubblico. Abbiamo pensato di utilizzare un evento come quello come uno strumento di marketing. Il progetto ci è valso la finale del Premio Guggenheim nel 2001 e la vittoria del premio Gestione di Cultura.

Adesso ad esempio facciamo parte della Rete dei Giacimenti della Triennale di Milano e abbiamo rapporti con la rete dei Musei d’Impresa. Tutte realtà che valorizzano la preservazione del patrimonio industriale come driver per il marketing, ma anche come sostanza del marchio.

Oggi lavorate solo con le macchine d’epoca?

Nel 2008 abbiamo riattivato imprenditorialmente l’azienda dopo 10 anni — diciamo così — di esperimenti, che sono coincisi con i tre quarti dei miei studi. Abbiamo deciso di ripartire con la costituzione della nuova società, abbiamo allestito un piccolo laboratorio introducendo alcune macchine di nuova generazione ma continuiamo ad utilizzare per diversi pezzi del catalogo anche le vecchie lavorazioni, pezzi di processo del Museo di impresa, anche in commistione tra loro.

Secondo me una delle cose più interessanti che questo momento storico ci mette a disposizione è la possibilità di ibridare la tecnologia.

Cos’è per te l’innovazione?

Io parto dal presupposto che l’innovazione non coincide con l’idea abbastanza superficiale di innovazione = innovazione tecnologica.

Ne è un esempio, nel settore tessile, il telaio orizzontale. È un’innovazione che risale a più di 2000 anni fa ma è un’innovazione tuttora insuperata, che continua a dettare legge.

La tradizione è un’innovazione che ce la ha fatta, perché viene introdotta e vince sul resto. E allora questa idea che tu con della ferraglia, con macchine che sono superate ma interpretando quei processi e riutilizzando quelle macchine su un piano completamente diverso, puoi dire cose nuove è veramente straordinaria.

La stessa ricerca sulle imperfezioni, sui limiti, diventa un’estensione semantica rispetto ai concept di prodotto. Il processo e la tecnologia che hai a disposizione diventano una sorta di co-autore.

Si sente spesso parlare di poetica dell’errore in questi anni di recupero delle sapere artigiano.

Oggi con una macchina di nuova generazione puoi anche progettare l’errore ma sarà sempre uguale a se stesso, queste vecchie macchine hanno uno statuto che va oltre la macchina. La macchina, per definizione, ripete pedissequamente la stessa sequenza ad ogni ora, in ogni stagione, chiunque la stia usando.

Le mie vecchie macchine invece — vuoi perché sono usurate, logorate internamente — non sono più in grado di fare questo. Hanno un po’ di anarchia dentro, fanno errori. Ma se tu entri in questa idea dell’errore e lo controlli, la macchina ti aiuta e appunto diventa autore del prodotto insieme a te.

Molte delle nostre ricerche iniziali sono state incentrate su questo ed è la dimensione che io in un prossimo futuro vorrei molto spingere, è qualcosa che ti porta realmente a distinguerti da tutto il resto.

È un discorso, il tuo, che ha il sapore dell’arte e della filosofia. Raramente si sente un imprenditore parlare di temi come questi.

Ti dico che in realtà vorremmo osare anche di più. Adesso stiamo ragionando per gradi. Abbiamo dovuto tirar fuori in collezione anche cose che sono meno astratte e decisamente meno estreme rispetto a ciò che potremmo fare.

In un modo o nell’altro ci dobbiamo confrontare con la logica del mercato più prossimo a noi, che è quello che in qualche modo ci sostiene. Cioè che mi piacerebbe fare, invece, va nell’ottica di quel mercato potenziale che vorremmo, un mercato internazionale di nicchia legato al mondo dei concept store. Un mercato che esiste ma che non è così semplice da aggredire: c’è bisogno di avere buone risorse, dietro.

Il rischio, quando cominci a sperimentare, è che perdi d’occhio l’obbiettivo-vendita, l’obiettivo-impresa, diventi una sorta di centro di ricerca, senza però avere i fondi necessari. Invece è dal mercato che devi trovare soldi per andare avanti.

Rispetto a come eravamo partiti, rispetto a ciò che abbiamo nel cassetto, rispetto ai contatti che abbiamo, ci tocca “stare bassi”, fare meno…

Ché poi, in Calabria, se vedi troppo avanti rischi di restare indietro.