L’anno scorso i ragazzi di Iuter hanno festeggiato i 10 anni di attività — e una gavetta lunga altrettanto — con un tripudio di collaborazioni e pezzi speciali.

Il 2013 invece l’hanno aperto con la loro prima partecipazione al Pitti, dove hanno presentato la loro collezione per l’autunno/inverno 2013/14, che va ad inaugurare un nuovo ciclo, dopo un’inedita esperienza di temporary store e soprattutto dopo il coraggioso passo di puntare su una produzione totalmente realizzata in proprio.

Ne parlo con Andrea Torella, uno dei soci e co-fondatori del marchio milanese.

10 anni di Iuter. Che avete fatto oltre a tutti i pezzi speciali che avete lanciato?

Avevamo in mente di fare feste, festini, festoni. Volevamo fare un documentario, un libro fotografico celebrativo… Ma alla fine ci siamo dedicati al prodotto e a tutto quel che c’è attorno.

Abbiamo aperto un temporary store per tre mesi a Milano, un’esperienza che è stata davvero impegnativa e ci ha fatto capire cosa vuol dire avere un negozio.

E, soprattutto, ci siamo messi in proprio con la produzione. Tutto questo ci ha tolto il tempo e la voglia per celebrare i 10 anni con un party ma visto che di feste in questi anni ne abbiamo fatte tante alla fine sarebbe stato pure un po’ scontato farne un’altra.

Com’è produrre in proprio?

È un pensiero in più… Ma esserci buttati pure sulla produzione ci ha dato l’idea di aprire il temporary store, in modo da sperimentare sulla nostra pelle tutte le fasi. Ora il temporary, in quanto tale, è un’esperienza conclusa mentre la produzione va avanti.

Produzione, vendita diretta… Sembra stiate buttando le basi per aprire pure un flagship store. E così?

Sì, l’idea è di aprirne uno a Milano. Dobbiamo ancora studiare bene la zona. Non è facile trovare il posto giusto, cosa essenziale quando si tratta di un negozio. E in questo “momento storico” qualsiasi errore lo paghi caro. Dunque ci stiamo prendendo il nostro tempo.

A proposito del momento storico, trovo sia stato coraggioso ampliare l’attività alla produzione diretta dei capi, in un periodo come questo.

Credo che non c’entri il coraggio. Per noi è stato un passaggio quasi obbligato. Il mio socio, Alberto, è quello che si occupava di tutta la fase di produzione e viveva nello sbattimento continuo di andarsi a cercare il tessuto, il laboratorio giusto… Il network produttivo lo teneva in piedi lui ed ora continua a farlo, ma all’interno dell’azienda. Ed è certamente più comodo. Era una cosa che prima o poi, per noi, doveva concretizzarsi, una volta raggiunta una certa sicurezza dal punto di vista finanziario. Quella sicurezza poi non c’è stata del tutto ma ci siamo buttati lo stesso, perché il momento era quello giusto.

Parlami della collezione.

Abbiamo preso ispirazione dal mondo religioso. Il tema è Brand New Religion. Ci siamo immaginati Iuter come un’icona religiosa da seguire. Quindi con i suoi fedeli e tutto il resto.

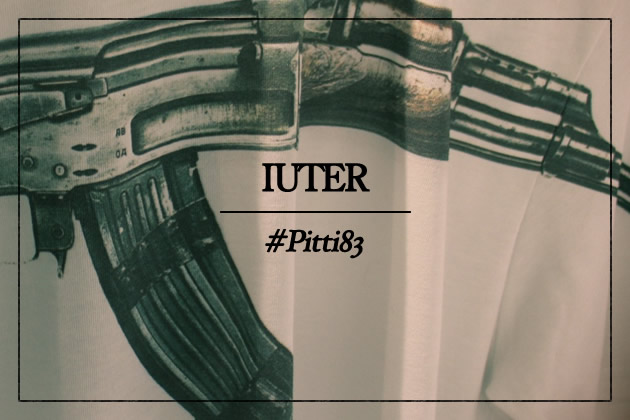

I colori base della collezione sono quelli della terra — perché la religione è comunque una cosa terrena — quindi verde, marrone, giallo. Per quanto riguarda le grafiche abbiamo giocato sui contrasti: la guerra (la religione spesso la provoca), il sesso (nemico acerrimo), il tutto “condito” da ispirazioni etniche, con pattern tipici del centro-America.

Se tu non fossi una delle colonne di Iuter e vedessi il marchio dall’esterno, come ne parleresti, come lo descriveresti?

Mutevole. Con radici ben solide in un certo mondo ma in evoluzione. Cerca di seguire i trend ma sempre con la sua identità, coerente.

Siamo partiti che avevamo 19 anni, ora ne abbiamo 30 ed il marchio ci ha accompagnato nella nostra evoluzione, pur tenendo sempre un occhio “commerciale” sul ragazzino che, magari 15enne i soldi comunque li spende.

Oggi in Italia non sono molti i marchi streetwear a poter vantare la vostra storia.

Però ci sono stati! Abbiamo preso ispirazione ad esempio da realtà come Bastard, Broke, che c’erano prima di noi. Negli anni ci siamo accorti che l’abilità sta nell’essere attenti a seguire il mercato, che cambia sempre più velocemente. Poi ovviamente è anche questione di fortuna… Nel nostro caso la fortuna è stata ed è ancora quella di avere una dimensione comunque gestibile, facile da spostare, cambiare o al limite fermare, se paragonati ad aziende molto più grandi quindi meno agili e più complicate da gestire.

Poi noi abbiamo sempre avuto un approccio molto tranquillo. Ci piace arrivare “in silenzio”, con l’idea che c’è sempre qualcosa da imparare. L’attitudine di chi dice di “saperla lunga” non ci piace.

Abbiamo sempre girato molto all’estero per capire cosa stava capitando fuori dall’Italia, per provare ad anticipare le tendenze che sarebbero poi arrivate. E che non sempre poi sono arrivate. Per certi versi il nostro Paese è piuttosto impermeabile a certi stili. L’Italia mantiene un suo “paesaggio”, seppur variopinto come quello che vedi qua al Pitti.

Come mai al Pitti per la prima volta?

Ce l’hanno suggerito i nostri agenti, la nostra rete vendita. Dopotutto questa è la fiera più importante, in Italia, per quello che è il nostro mercato, dunque credo che torneremo anche le prossime edizioni ed ammetto che avremmo dovuto farlo prima. Avremmo già dovuto avere la nostra “location”. Stavolta purtroppo siamo finiti in un padiglione che con noi non c’entra niente…