La comunicazione è intrinseca alla vita e alla struttura stessa dell’universo. Il dna non è che un messaggio in codice che fa in modo che i figli siano meno pelosi oltre che più alti e più viziati dei genitori, riservandosi il diritto di nascondere tra le sue spire pezzetti di codice difettoso per rendere eventualmente un’altrimenti comune esistenza un vero e proprio inferno sulla Terra, nonché di sterminare generazione dopo generazione i pel di carota, continuando d’altra parte a rendere il sesso ancora divertente nonostante i milioni di filmati porno e gli accumuli di noia che, insieme a quelli di grasso attorno ai fianchi delle nuove generazioni, minaccia di estinguere il genere umano per sedentarietà in eccesso, lasciando il pianeta ad animali, piante ed intelligenze artificiali in fieri che per almeno altri quattro miliardi di anni potranno se non altro nutrirsi di fotoni. Fotoni che a loro volta non sono che pacchetti di informazioni, prodotto – se la teoria delle stringhe non viene smentita – da filamenti non più lunghi di 0,00000000000000000000000000000000001 metri o giù di lì che vibrando – dunque trasmettendo un’informazione – danno origine a tutto, proprio tutto l’universo e forse a milioni di altri universi, andando ad intonare un’oscillante melodia che va a formare i quark, i neutrini, gli elettroni e appunto i fotoni, sparati via in ogni direzione da papà Sole e da ogni singola stella del firmamento.

La materia, l’energia, lo spazio e probabilmente il tempo stesso sono dunque informazioni che semplicemente comunicando se stesse, in perenne vibrazione (magari nasce da lì la base fondante della vita: riprodurre se stessa, eccitata dall’ondeggiante moto di cui è costituito lo stato minimo della materia), esistono. Vibro ergo sum.

Inevitabile dunque che le forme di vita più complesse, gli animali, comunichino perlopiù emettendo e captando suoni, ultrasuoni, infrasuoni. Lunghezze d’onda.

Pure l’uomo ha iniziato così, per poi sviluppare sistemi di comunicazione sempre più elaborati ed efficaci ed arrivare – circa 50.000 anni fa – alle prime forme di linguaggio, nate quasi contemporaneamente alle prime forme d’arte ed ai riti simbolici come la sepoltura durante quella che viene comunemente chiamata rivoluzione del paleolitico superiore. Dimostrando per la prima volta nella storia dell’uomo, con o senza lo zampino del monolito nero, che quel magico organo spugnoso che di tanto in tanto suona a vuoto quando qualcuno ti fa toc toc sul cranio ha capacità di astrazione: può utilizzare qualcosa per indicare qualcos’altro. Nasce il simbolo.

A differenza dell’indice, direttamente connesso – fisicamente o per causa/effetto – a ciò che vuol rappresentare (un’impronta è indice che qualcuno o qualcosa è passato di lì; un dito che punta qualcosa indica quel qualcosa; il fumo indica che c’è o c’è stato del fuoco), il simbolo ha bisogno di una regola o una convenzione per funzionare: tu mi capisci quando dico banana perché utilizzi il mio stesso linguaggio; sai che il simbolo della croce rossa indica un pronto soccorso, un’ambulanza, un’infermeria o una cassetta dei medicinali perché per convenzione si usa lo stesso simbolo in tutto il mondo.

La stessa scrittura è un simbolo, ma prima di arrivare nella mesopotamia del 3000 a.C., ai fenici e ai cunei incisi su tavolette di argilla, bisogna prima passare dai dipinti rupestri. Siamo ancora nel paleolitico superiore e le pareti delle caverne sono il luogo ideale per disegnare a lume di torcia scene di caccia e veri e propri atlanti faunistici dell’epoca. Non più simboli, dunque, ma icone, cioè rappresentazioni somiglianti della realtà, che nel neolitico si trasferiscono sui manufatti in argilla, soprattutto vasi, utilizzati come pagine da decorare per raccontare storie, attraverso disegni che via via diventano sempre più stilizzati e geometrici, andando a costituire rudimentali esempi di quella scrittura che sorgerà poi tra quei Tigri ed Eufrate che ci perseguitano fin dai primi giorni di scuola.

Da allora la comunicazione è stata una continua “lotta” senza vincitori tra simboli, icone ed indici. Scrittura (simbolo), pittura e scultura (icone).

Ma allora come chiamare la fotografia? E’ una registrazione della realtà, l’impronta negativa della luce su un foglio sensibile. Quindi, apparentemente, un indice.

Però è pure una rappresentazione somigliante della realtà, dunque un icona. E, pure, può funzionare come un simbolo nel caso in cui ritragga un immaginario condiviso o il suo esatto opposto, quello personale: la foto di Che Guevara è allo stesso tempo indice che in un dato momento e in un dato luogo un certo Ernesto Guevara è stato davanti all’obiettivo della macchina fotografica ma è allo stesso tempo pure icona del soggetto ritratto oltre che simbolo di una certa appartenenza politica o di uno spirito rivoluzionario. Allo stesso modo la foto di tua madre sarà testimonianza della sua esistenza, sua rappresentazione e – ma solo per te – simbolo di tutto ciò che è o è stata, un vero e proprio scrigno di sensazioni e ricordi. Ne parla pure – della sua, non della tua di madre – il semiologo francese Roland Barthes ne La camera chiara, testo fondamentale per ogni appassionato di fotografia, oltre che di semiotica.

Nell’era digitale però scatta il punto interrogativo: davanti ad una fotografia non hai più la certezza matematica di stare davanti ad un indice. Le possibilità di trovarti di fronte ad un falso realizzato grazie a qualche comunissimo software sono alte come mai lo sono state nel passato (c’erano i fotomontaggi, d’accordo, con i quali tra l’altro gli artisti già giocavano a far saltare per aria il binomio realtà/prova-della-realtà, ma la qualità della falsificazione non era certo ai livelli di quella odierna) e quelle che a noi sembrano stupidate come ad esempio un’applicazione per iphone che ti premette di trasformare la tua faccia oppure un pomeriggio al cinema a guardare un film d’animazione, sono in realtà delle autostrade che stiamo costruendo tra la realtà e finzione, scavalcando gli antichi fossati rimasti pressoché intatti fino all’avvento della virtualità.

E mentre la fotografia perde il suo contatto fisico con la realtà – quel privilegio che le ha permesso di ritagliarsi uno spazio tutto suo, lungi dall’essere un mero aggiornamento tecnico della pittura (come invece sostenevano i primi critici, come quel Baudelaire che altezzosamente sdegnato la considerava un mezzuccio per pittori mancati) – l’ambiguità tra impronta del reale vs. falsificazione della realtà diventa la chiave di volta concettuale per le pratiche artistiche contemporanee che proprio su tale ambiguità fanno leva contribuendo a creare un nuovo, ibrido, surreale linguaggio, spirito della multi-citazionista ed iperconnessa epoca in cui viviamo.

E le “rivolte” e gli scatti d’orgoglio di coloro che della fotografia erano riusciti a fare un mestiere, il loro scagliarsi contro la democraticizzazione dell’artisticità fotografica grazie ad applicazioni come Instagram e rivendicando (guarda il paradosso) una manualità ed una tecnica esibite a colpi di mouse o penna grafica davanti a finestre di Photoshop aperte sullo schermo, suonano esattamente come l’indignazione di Baudelaire – ottuse e fuori dal tempo – quando i professionisti per primi hanno contribuito, attraverso la spasmodica ricerca di un’estetica perfetta, foto-ritocco dopo foto-ritocco, inseguendo dunque la pittura sul suo stesso campo, a demolire la specificità del mezzo fotografico riportandone concettualità e dignità indietro di due secoli.

Senza contare che la sfida contro un software di pochi megabyte da scaricare su un telefono e capace, attraverso un algoritmo, di rendere “artistica” qualsiasi foto è una sfida persa in partenza.

Instagram non è fotografia. Questo è il grosso equivoco. Si comporta come tale ma non lo è. Instagram è un “abito” che fai indossare ad una fotografia, sfruttando di questa le sue proprietà di indice, simbolo e icona. Ma come non ti confondi di certo tra un abito e la persona che lo indossa (nonostante, talvolta…) altrettanto non bisogna confondersi tra la fotografia che c’è sotto al vestito vintage scopiazzato dalle polaroid e dalle toy cameras ed il vestito stesso. Che, utilizzato da milioni di persone, diventa stereotipo. E dunque materia sulla quale lavorare per creare corto circuiti artistici che giocano proprio sull’inconfondibile stile-Instagram tirando in ballo altri linguaggi, altri codici, altri simboli.

Un esempio su tutti, e piuttosto recente, è TextOnly Instagram, un semplicissimo profilo twitter che stando dentro ai fatidici 140 caratteri descrive foto scattate dagli utenti del popolarissimo social-network riuscendo, semplicemente utilizzando le parole, a “fartele vedere”. In questo caso un simbolo (il testo) riesce a diventare icona (perché le foto ti pare davvero di vederle) evocando uno stereotipo.

Che poi è lo stesso esatto funzionamento di un altro profilo twitter simile, Pictureless Pinterest che gioca proprio sulla prevedibilità delle immagini (ancora icone e simboli) “pinnate” dagli utenti di un altro popolarissimo social.

Discorso differente, invece, per un altro interessante corto circuito tra codici: Unphotographable. Qui l’autore descrive a parole una foto che non ha scattato, utilizzando come referente… il diretto referente della realtà, la fotografia, che però non c’è, ma che lavora lo stesso come indice, come impronta e attestazione di qualcosa che è effettivamente successo. Da osservatore metteresti più in dubbio questo o l’immagine del cadavere di Osama Bin Laden crivellato di proiettili che campeggiava sulle homepage dei siti di news giusto un anno fa?

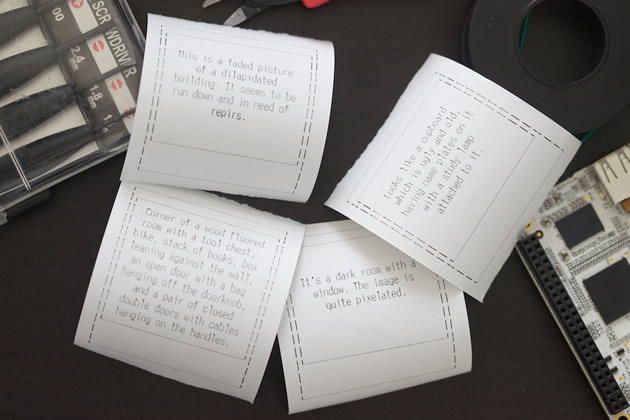

Concludo con un progetto che si spinge ancora più un là, Descriptive Camera, cioè una macchina fotografica che quando schiacci il bottone fa sì una foto ma che poi ti restituisce un foglietto con sopra stampata la descrizione – a parole! – di quello che hai fotografato.

Le macchine digitali insieme al file dell’immagine trasmettono pure tutta una serie di informazioni: data, ora, apertura dell’obiettivo, alcune anche le coordinate GPS. Dati che possono dire molto ma che effettivamente non descrivono la foto stessa.

Descriptive Camera, come nome suggerisce, fa proprio questo.

Tecnicamente il procedimento è semplice. La fotocamera invia la foto ad un servizio API di Amazon che permette, sborsando cifre comunque contenute, di avvalersi di una serie di utenti (umani, dunque) per svolgere brevissimi lavori (il cottimo 2.0). In questo caso Descriptive Camera invia al server la foto scattata, questa arriva sul desktop di un Mr.Smith o Singh qualsiasi in qualche parte del mondo che in poco tempo scrive una descrizione testuale della foto e la rimanda al server. Tempo qualche minuto e ti arriva sull’apparecchio la versione “a parole” di quello che hai fotografato, smentendo il detto comune che una fotografia vale più di mille parole.

Ne bastano molte meno.