A Santiago del Cile un signore arriva di prima mattina nel suo ufficio: fuori dalle finestre vede un enorme cartellone pubblicitario, raffigura un esercito di Pinocchi che marciano tutti in fila. Il signore si arrabbia, esclama “mi stanno prendendo in giro” e ordina di eliminare immediatamente quell’immagine. Quel signore era il dittatore Augusto Pinochet, l’autore del manifesto era il fotografo Oliviero Toscani.

Le campagne di Toscani sono state un punto di rottura nel linguaggio impaludato, ripetitivo, spesso tradizionalista che ha caratterizzato la pubblicità della seconda metà del Novecento. Toscani ha utilizzato un approccio nuovo: è stato intenzionalmente molesto, volutamente disturbante, necessariamente brutale. È oggi una figura chiave per capire molte cose della comunicazione contemporanea.

L’ho incontrato tra le vigne di Casale Marittimo in provincia di Pisa, dove vive e dove ha il suo studio.

Mi racconta come ha iniziato con la fotografia di moda?

Certo, è semplice. Ho iniziato a lavorare come fotografo nei primi anni Sessanta, a quell’epoca non c’era internet, le immagini fotografiche servivano a capire cosa succedeva nel mondo: raccontavano soprattutto guerre e grandi eventi. All’epoca dominava quella che veniva chiamata la “fotografia di reportage”, i fotografi importanti venivano pubblicati dai grandi giornali d’informazione: Life, Time, National Geographic.

Già a metà degli anni Sessanta si diffuse però nelle case la televisione, praticamente tutti potevano vedere immagini e informazioni in modo molto più veloce e gratuito rispetto ai giornali. I reportage fotografici persero il loro pubblico di massa: pensai allora che la fotografia doveva cambiare.

Sono stato tra quei fotografi che cominciarono a lavorare per le riviste di moda perché trovavo che lì aveva più senso fare il mio mestiere: è infatti dalla moda che nascevano le grandi rivoluzioni sociali di quegli anni. Alcuni fotografi “impegnati” continuarono con i loro reportage accusando i fotografi di moda di aver venduto l’anima al mercato: una vera sciocchezza. Mentre Ferdinando Scianna, “reporter impegnato”, andava in Sicilia a fotografare la settimana santa, io fotografavo le minigonne a Londra. Chi raccontava veramente la società? Io o lui? Le minigonne hanno cambiato il mondo, la settimana santa non ha cambiato nulla.

Quindi nessuna differenza tra fotografia di reportage e fotografia di moda.

Per me tutta la fotografia è reportage, tutta la fotografia è testimonianza del nostro tempo: cosa vuol dire “fotografia di reportage”? Anche una fototessera è fotografia di reportage.

Lei parla di Richard Avedon come del “maestro dei maestri”, secondo lei perché è stato un fotografo così centrale?

Ormai anche gli asini sanno fotografare, scattare foto è la cosa più facile del mondo, difficile è farlo utilizzando la testa. All’epoca di Avedon, negli anni ’40-’50, per essere considerato un fotografo serio bisognava lavorare come Cartier-Bresson o Berengo Gardin: loro raffiguravano quello che vedevano per strada. Quelle foto lì, io non le ho mai sopportate, le ho sempre considerate inutili. Per me il fotografo non è un semplice documentatore di quello che vede, il fotografo ha il compito di progettare, di costruire l’immagine.

Avedon era diverso, vedeva quello che stava succedendo, lo annusava, lo capiva, ma soprattutto lo rappresentava. Non era un semplice operatore della macchina fotografica che documenta quello che vede, lui la macchina la utilizzava per raccontare qualcosa, costruiva l’immagine.

Avedon ci ha insegnato che il fotografo deve essere prima di tutto un autore, non un semplice testimone di quello che avviene. C’è chi esce a rubare le immagini e chi le immagini le crea: Avedon creava immagini capaci di raccontare un pensiero.

Ha conosciuto personalmente Avedon e molti altri colleghi, praticamente tutti i più importanti della sua generazione: c’è per caso una caratteristica particolare che accomuna i vari fotografi? Un aspetto della personalità che li distingue dagli altri?

La sincerità. I veri fotografi sono sinceri, schietti, senza filtri, odiano l’ipocrisia. Un fotografo è consapevole che non esiste l’obiettività, che nella foto non c’è oggettività ma solo soggettività. Scopo del fotografo non è raccontare la verità, ma la sua verità. Per farlo bisogna essere sinceri, spesso anche a costo di risultare antipatici.

Ma questo vale per tutti i fotografi?

Questo vale solo per i fotografi che definisco “utili”: gli altri sono solo degli schiaccia-bottoni.

Ad esempio cosa ne pensa di quei fotografi che scelgono di non utilizzare il colore?

I fotografi che decidono di utilizzare solo il bianco e nero sono fondamentalmente dei brocchi. Se le foto di Cartier-Bresson fossero a colori farebbero schifo.

Il colore è musica, è vita, è sentimento. Il colore è però anche uno strumento molto complesso, è difficile da gestire. Tutti cominciano con il bianco e nero perché è più facile, rende tutto più omogeneo, più drammatico: si utilizza il colore mano a mano che si diventa più bravi. Evidentemente Cartier-Bresson è rimasto un brocco per tutta la vita.

Insomma Cartier-Bresson non le piace.

Mi stanno sulle scatole quei fotografi lì, sono improvvisatori della fotografia. Vanno in giro e documentano ciò che vedono: non costruiscono la foto, non la immaginano prima, non la progettano.

Ha partecipato al programma Master of Photography: uno dei rarissimi casi in cui si è parlato in televisione di come leggere e costruire l’immagine. Mi può dire perché non l’ha convinta questa esperienza?

È stato un programma molto limitato, troppo commerciale, un’occasione sprecata. Fotografare vuol dire avere senso critico, vuol dire guardare, riflettere, esprimersi attraverso l’immagine. In Master of Photography c’era soprattutto un grande compiacimento estetico: intendiamoci, esiste anche quello, ma la fotografia non è solo estetica. La fotografia non è quale macchina fotografica usi, non è su che carta stampi, o il truccatore che utilizzi: la fotografia è un’altra cosa, la fotografia è prima di tutto la rappresentazione di un pensiero.

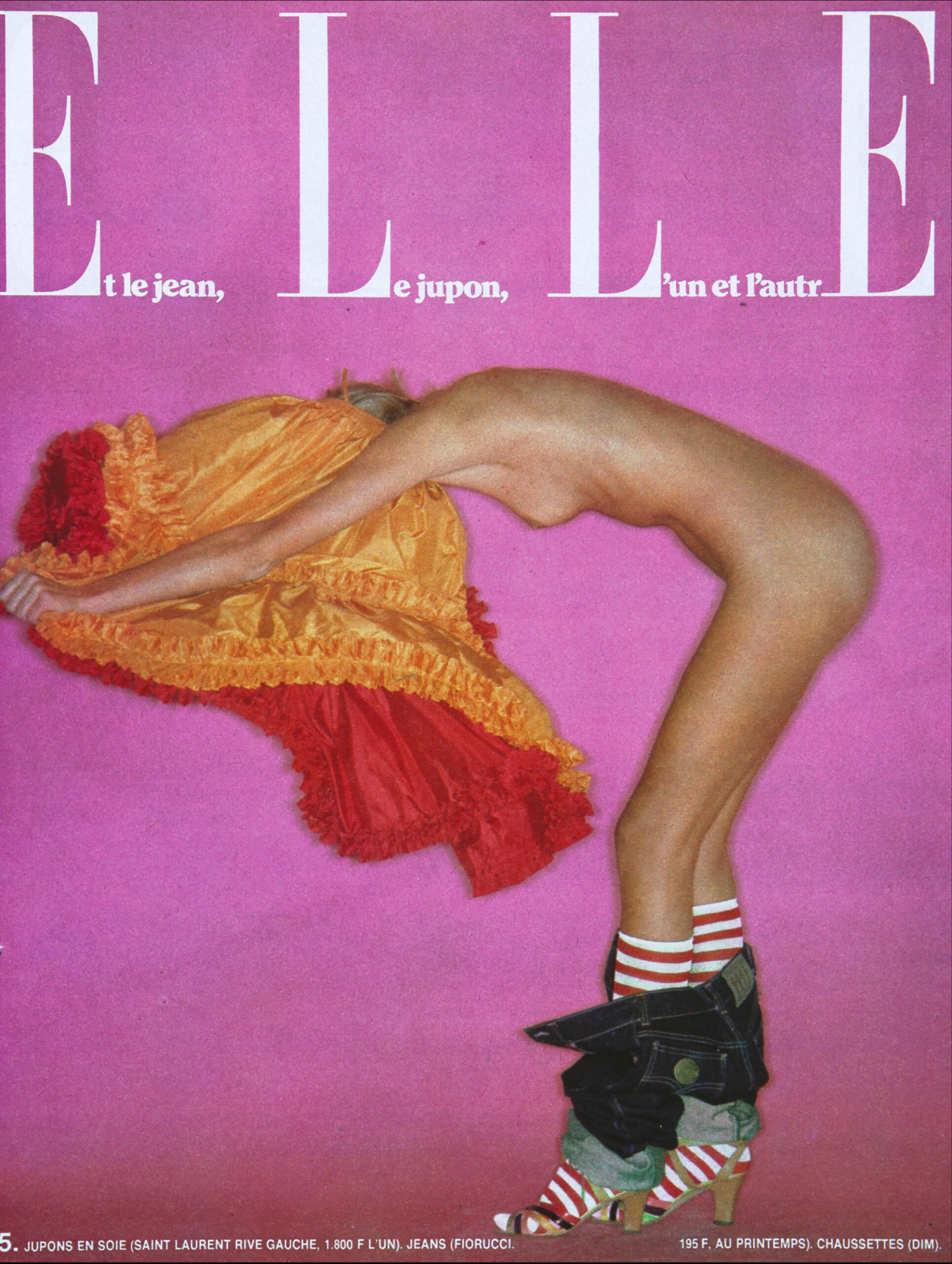

È stato un suo grande amico, e per il mondo della grafica Fiorucci è stato un rivoluzionario: ha realizzato uno stravolgimento completo di quelle che venivano considerate le regole canoniche sull’immagine coordinata. La sua identità aziendale era infatti realizzata da un logo che si modificava in continuazione, non aveva nessuna cartella colori prestabilita, nessun carattere tipografico aziendale, insomma era la rottura completa di ogni regola.

Elio Fiorucci era un marziano, non apparteneva a questo pianeta, sembrava provenire da un altro universo: era continuamente preso dalle sue idee, dalle sue manie, dalle sue visioni. Era un uomo proiettato continuamente nel futuro, lui non vedeva il mondo, lo immaginava.

Quando mi chiedeva di lavorare per lui non mi dava nessuna indicazione, mi lasciava completa libertà. Per le campagne Fiorucci a volte non ho nemmeno usato i suoi jeans ma alcune paia di Levis presi al mercato. Noi eravamo interessati al messaggio, a raccontare una certa società, il prodotto veniva dopo, la moda era soprattutto un mezzo espressivo, un modo per raccontare il mondo in cui volevamo vivere.

Fiorucci aveva certamente un intuito fuori dal normale.

Sì, è così. Avevo un amico, Vittorio Spaggiari, lo chiamavamo “Spago”, viveva nella mia casa di Milano: un tipo molto simpatico, diceva di fare il pittore, in realtà non faceva niente. Metà delle sue giornate le passava al telefono: nelle sue interminabili telefonate disegnava migliaia di triangolini, quadrettini, righe e altre cose assurde. Un giorno Elio Fiorucci vede i suoi disegni e mi chiede «chi l’ha fatto questo?». Il giorno dopo “Spago” è stato assunto come capo grafico della Fiorucci. Elio era così, vedeva una persona e capiva se aveva talento o meno. Per lui fondamentale era il talento, il talento prima di tutto, prima ancora dell’ambizione o della passione, il talento.

Sono nato in Veneto, fino a quasi vent’anni ho vissuto in quella regione: ricordo che i negozi Benetton erano gli unici punti colorati in mezzo alla fitta nebbia padana. Per me quei punti colorati sono stati importanti: finalmente si parlava di diversità come valore positivo. La pubblicità che solitamente raccontava mondi perfetti cominciava ad utilizzare la cronaca.

Partiamo dalla base. L’artista ha bisogno di un committente, da solo non fa nulla: se poi vuole fare qualcosa che abbia un senso deve trovare un committente intelligente. Luciano Benetton è una delle persone più brillanti con le quali abbia mai collaborato, ancora adesso è un fuoriclasse.

Quando mi chiese di prendere in mano la comunicazione di Benetton, dentro l’azienda avevo tutti contro: mi odiavano. In Veneto all’epoca si viveva immersi nella cultura leghista, lì non piaceva vedere persone di colore nei manifesti, figuriamoci tutto il resto. Per fortuna Luciano era quello che comandava e mi faceva fare quello che ritenevo giusto: parlavo solo con lui, anche perché lì dentro pochi altri mi avrebbero rivolto parola.

Quindi il committente prima di tutto.

Esatto, il committente. Ho trovato dei committenti con i quali sono stato felice di lavorare: la cosa indispensabile è che ognuno abbia il suo ruolo, io mi occupo della comunicazione e loro fanno gli imprenditori. Se chiamo l’idraulico non gli dico come riparare i tubi, sa già lui come fare, non vedo perché deve essere differente con chi si occupa di immagine.

Attenzione però, i committenti intelligenti non li incontri così per caso, li devi andare a cercare, li devi selezionare, devi essere capace di dire dei no. Si capisce subito se può funzionare o se è meglio non perdere tempo. Ho rifiutato di lavorare per molti industriali. I peggiori sono quelli che credono di sapere tutto, sembra che ti facciano lavorare solo perché loro non hanno tempo da perdere sulla comunicazione: a volte sembra che tu gli debba dire anche grazie. Con questo tipo di persone non può nascere nulla di buono, meglio lasciarli subito.

Lei ha lavorato per molte riviste di moda, cosa non l’ha convita di Vogue?

Vogue ha sempre cercato nella donna una bellezza che fosse fondamentalmente estetica. Ma a me interessava una donna diversa, più all’avanguardia, che non fosse diversa solo esteriormente ma interessante anche da punto di vista intellettuale.

Una donna intelligente non è mai brutta. La bellezza, quella vera, non è solo quella esteriore: Vogue ha raccontato donne bellissime, ha perso però l’occasione di raccontare una donna più complessa, una donna più intellettualmente interessante.

Le pubblicità sono sempre state piene di famiglie del Mulino Bianco, tradizionali, felici, omologate. Il suo modo di fare comunicazione smaschera questa “banalità del bene”, cerca di andare oltre a questa superficialità e ipocrisia dei buoni sentimenti. Forse è per questo che non ama il mondo disneyano.

Di Disney non sopporto la sua faciloneria, la sua superficialità. Non sopporto che i loro prodotti siano così poco impegnativi: intellettualmente puntano al grado zero. Sembra che Disney parli ad un pubblico di cretini. Topolino e Minnie non hanno figli, non fanno sesso, il loro è un mondo tutto di zucchero, un mondo ipocrita, banale. Disney è una droga estetica, morale, etica.

Anche sull’utilizzo del marketing nelle aziende è sempre stato molto critico.

Il marketing non serve a niente, è una disciplina che al massimo può solo fare dei danni alla creatività. Soffoca l’innovazione, soffoca la ricerca, soffoca la follia, soffoca l’eccentricità, soffoca la sovversione e senza sovversione non c’è miglioramento. Nella redazione di COLORS o tra i miei studenti a Fabrica selezionavo solo i sovversivi, i rompicoglioni, quelli che non sai gestire.

Le persone a cui va bene tutto non migliorano nulla: solo quelli che si lamentano sono quelli che cambiano il mondo, sono loro che rivoluzionano le cose veramente. Bisogna fare attenzione a quelli che la società definisce “buoni”: non sono buoni, sono vigliacchi.

Ha avuto modo di conoscere e collaborare con personalità straordinarie: Andy Warhol, Muhammad Ali, Basquiat, Donna Jordan, Anna Wintour, Bob Dylan, William Klein e molti altri. Si rende conto di aver vissuto un’epoca incredibile?

Sono stato molto fortunato. I miei genitori hanno affrontato due guerre mondiali, hanno visto la fame, la povertà: io e la mia generazione, invece, la guerra non l’abbiamo mai avuta in casa. Ho vissuto il boom economico in maniera così piena e dirompente da permettermi il lusso di poter contestare il benessere e le deformazioni del consumismo. Ci pensavo proprio l’altro giorno, anche se crepo ne ho viste abbastanza: è stata una vita piena, intensa. Ho avuto culo. È stato un carnevale senza fine: proprio un carnevale senza fine.