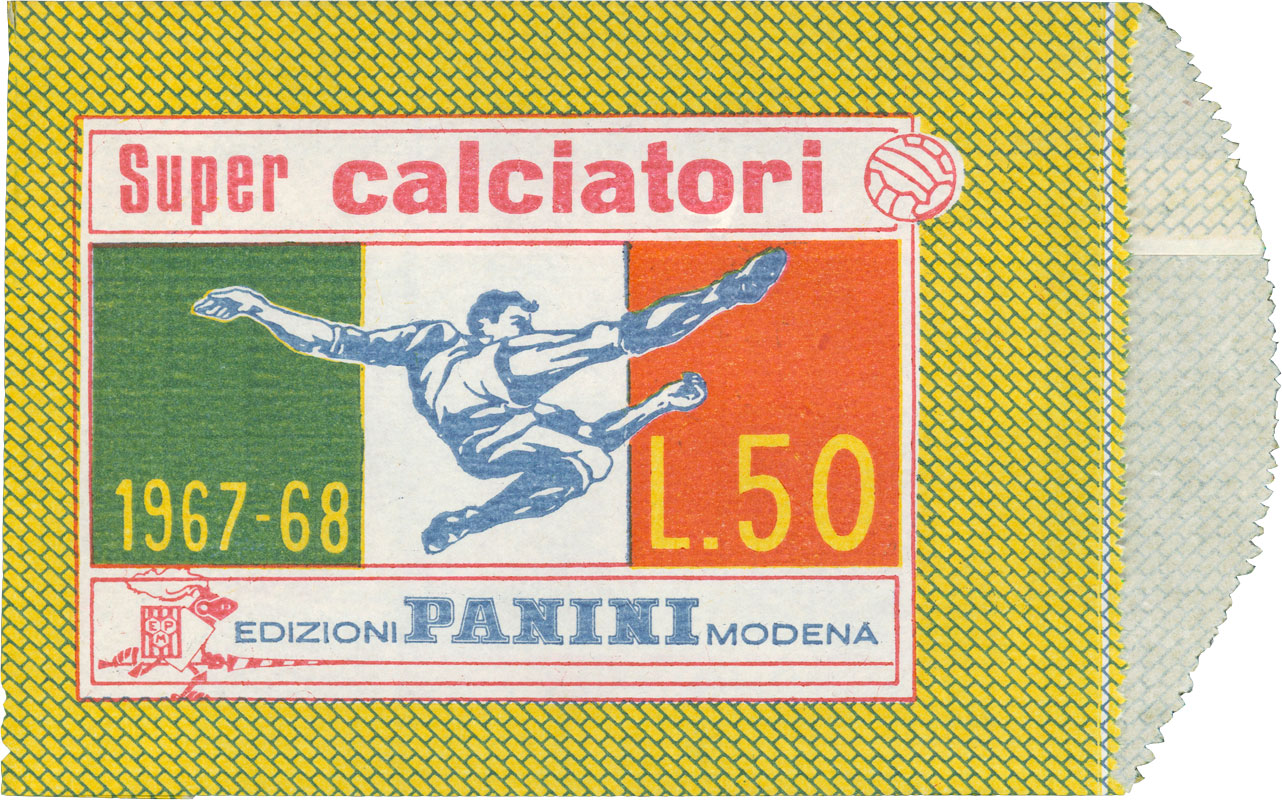

Nel Modenese, l’azienda Panini poteva in origine contare sul lavoro di centinaia di famiglie a ciascuna delle quali veniva affidato un “torchio” chiudibusta di uso domestico

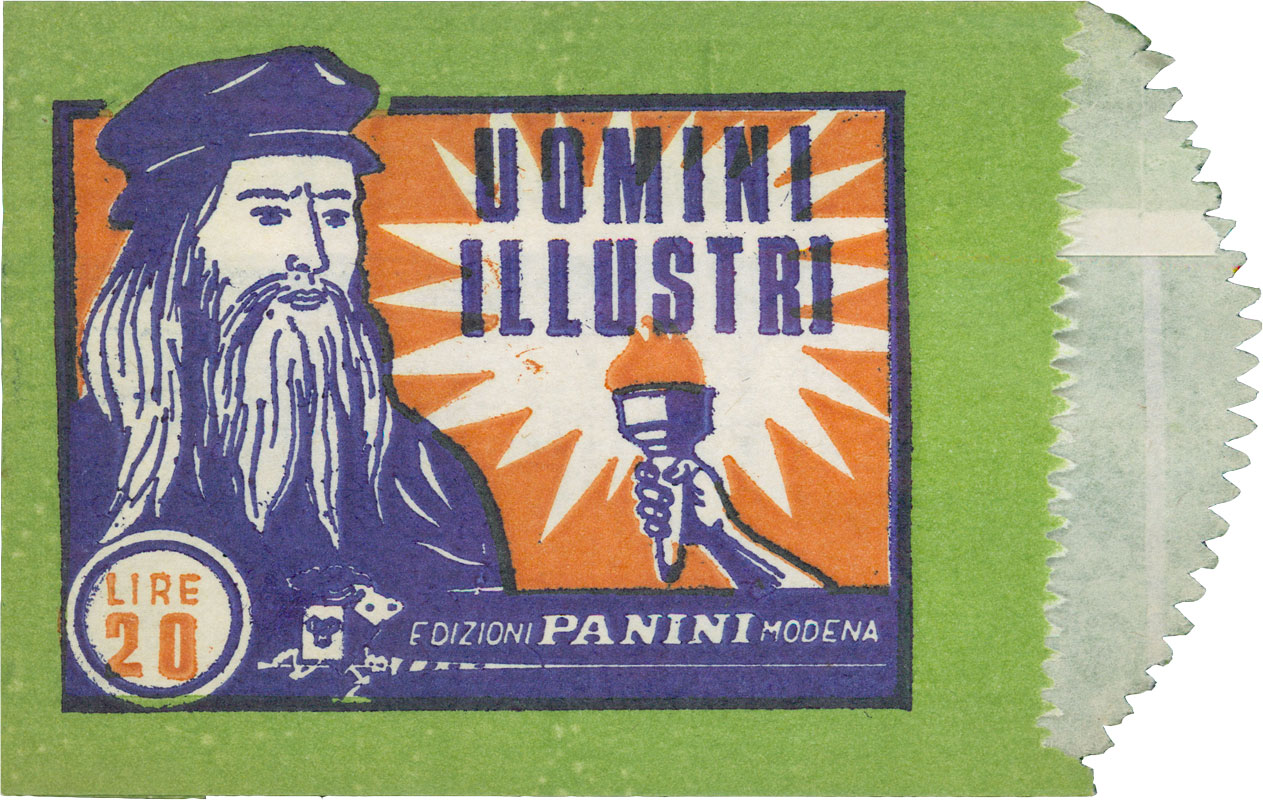

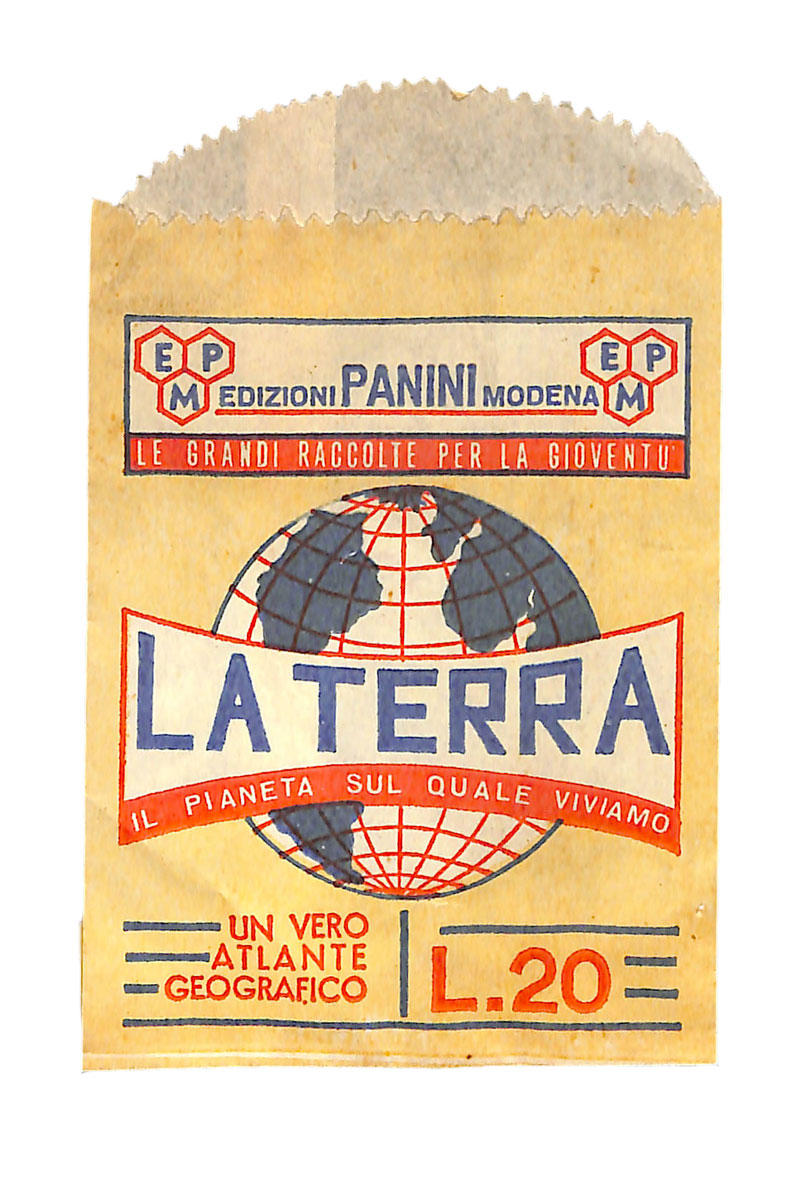

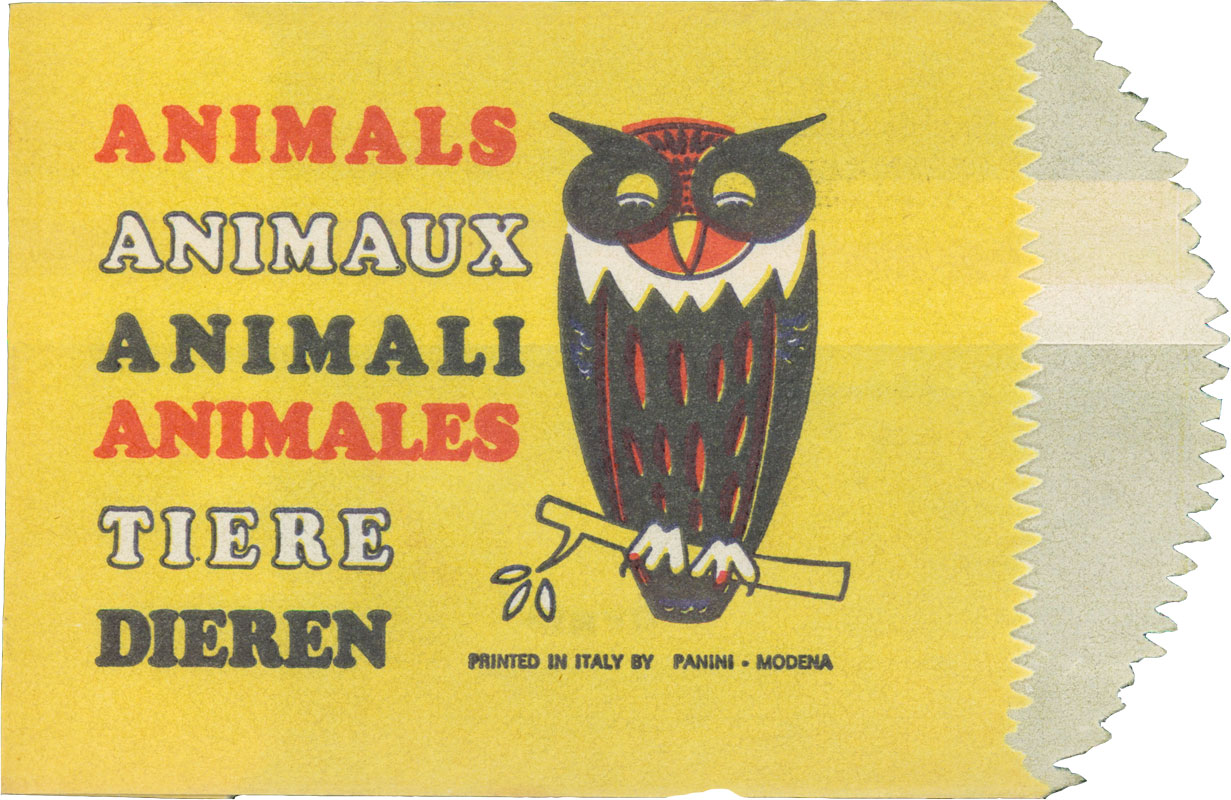

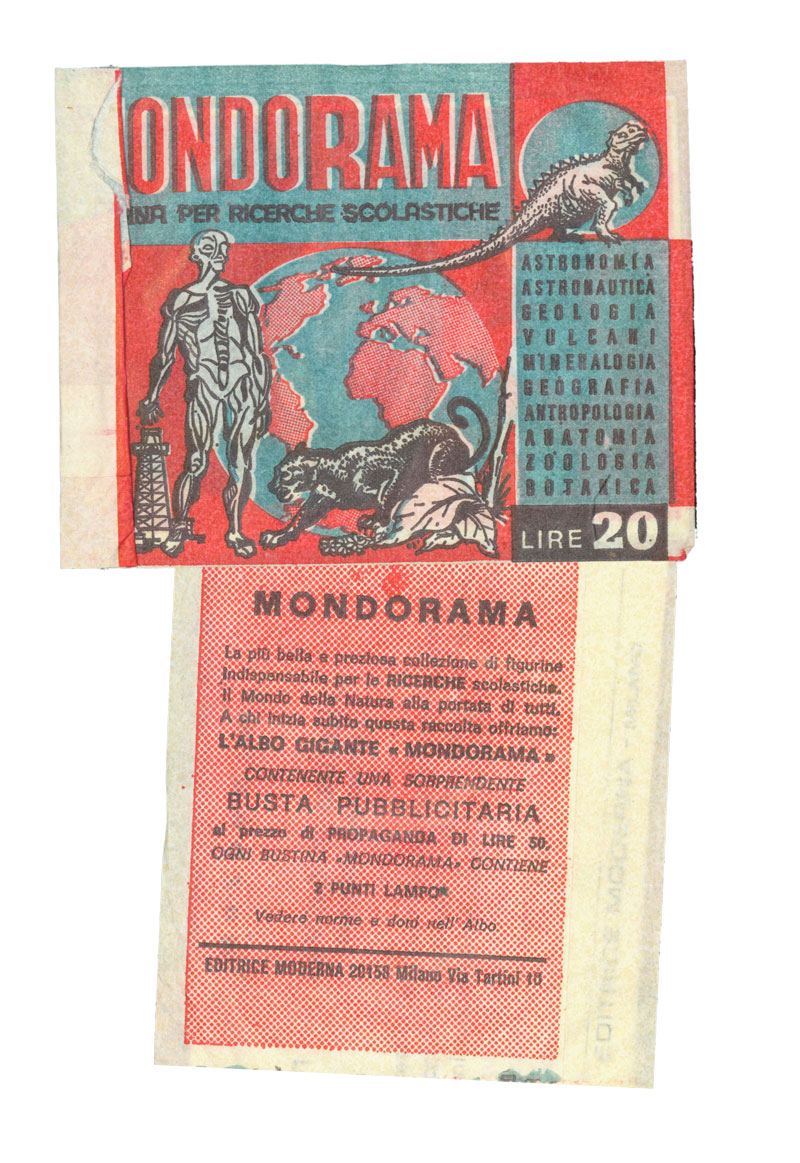

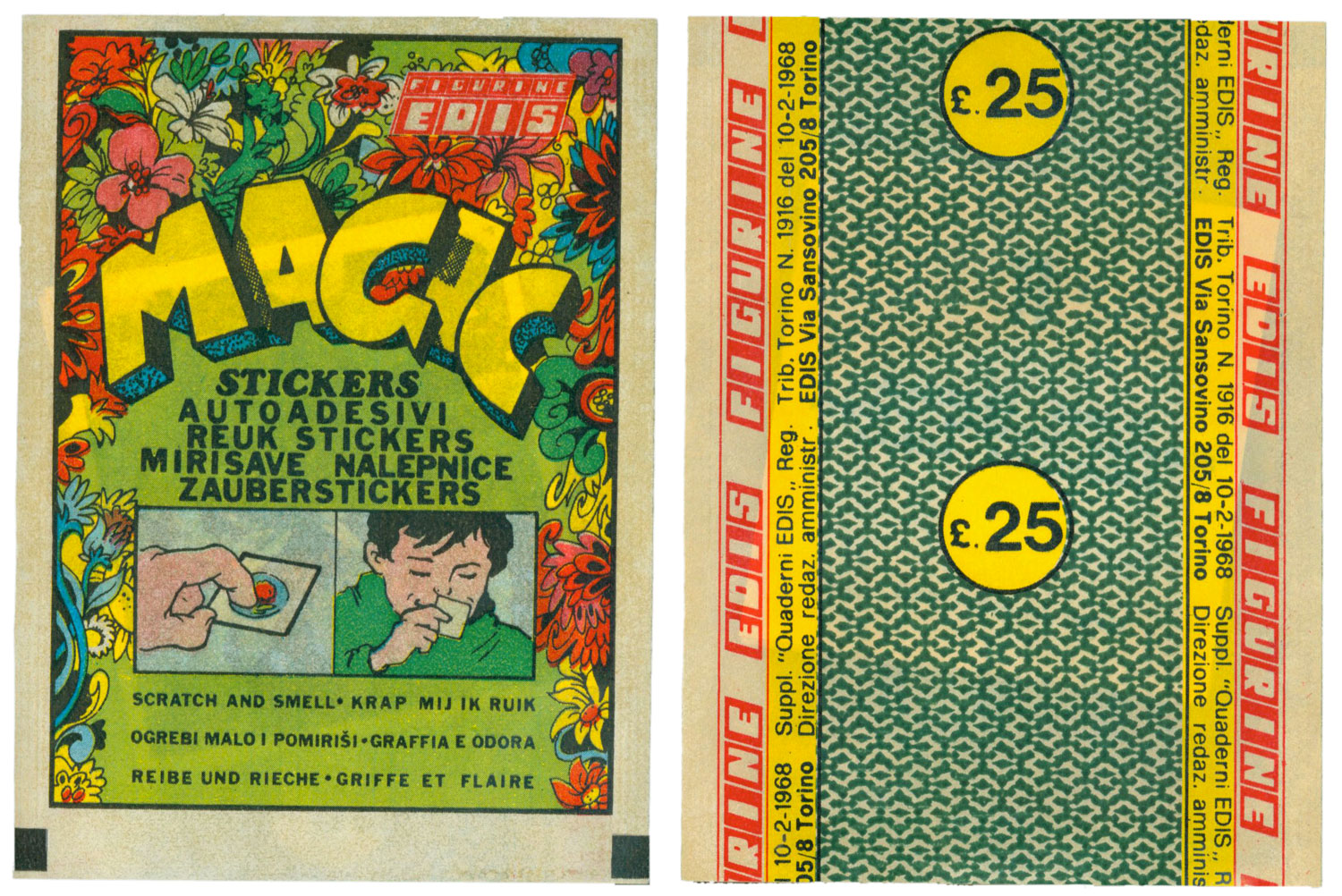

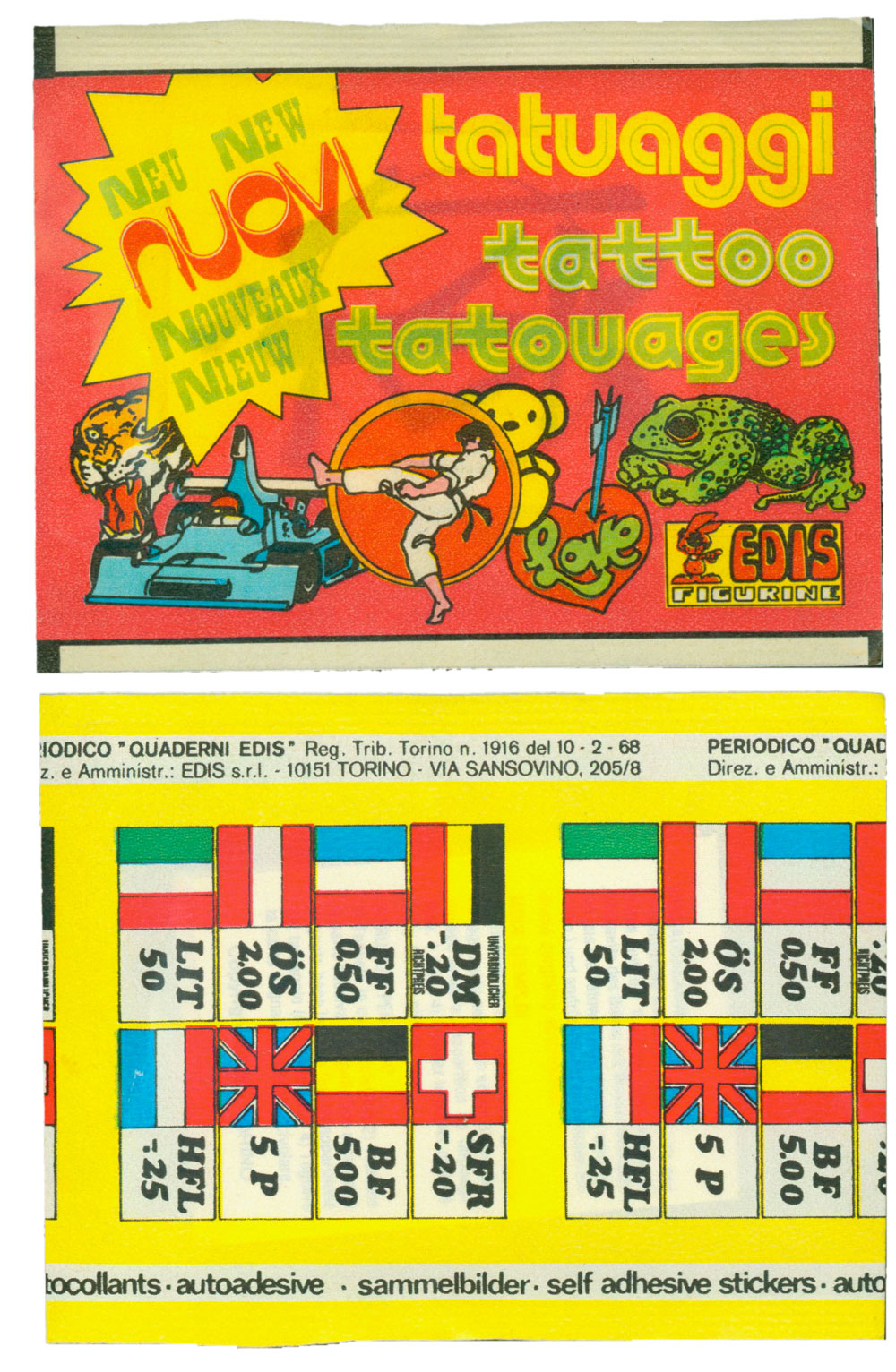

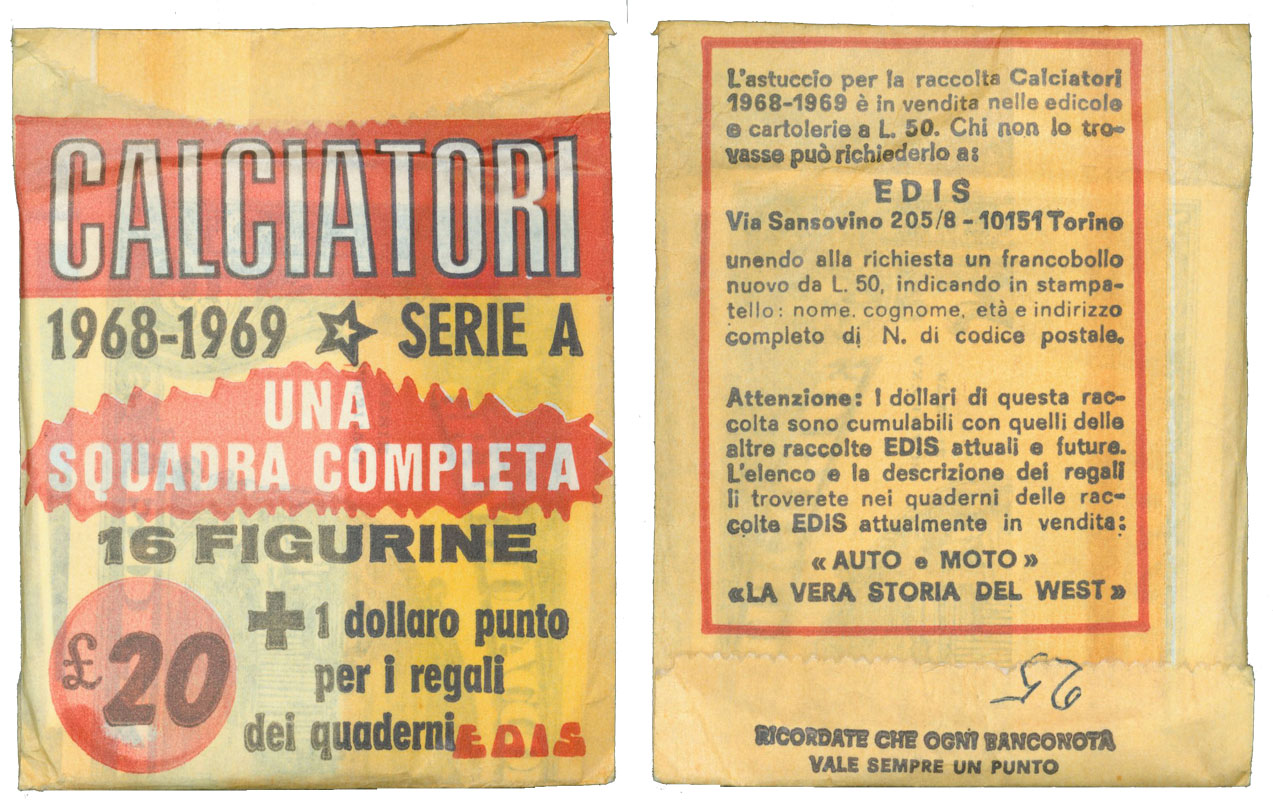

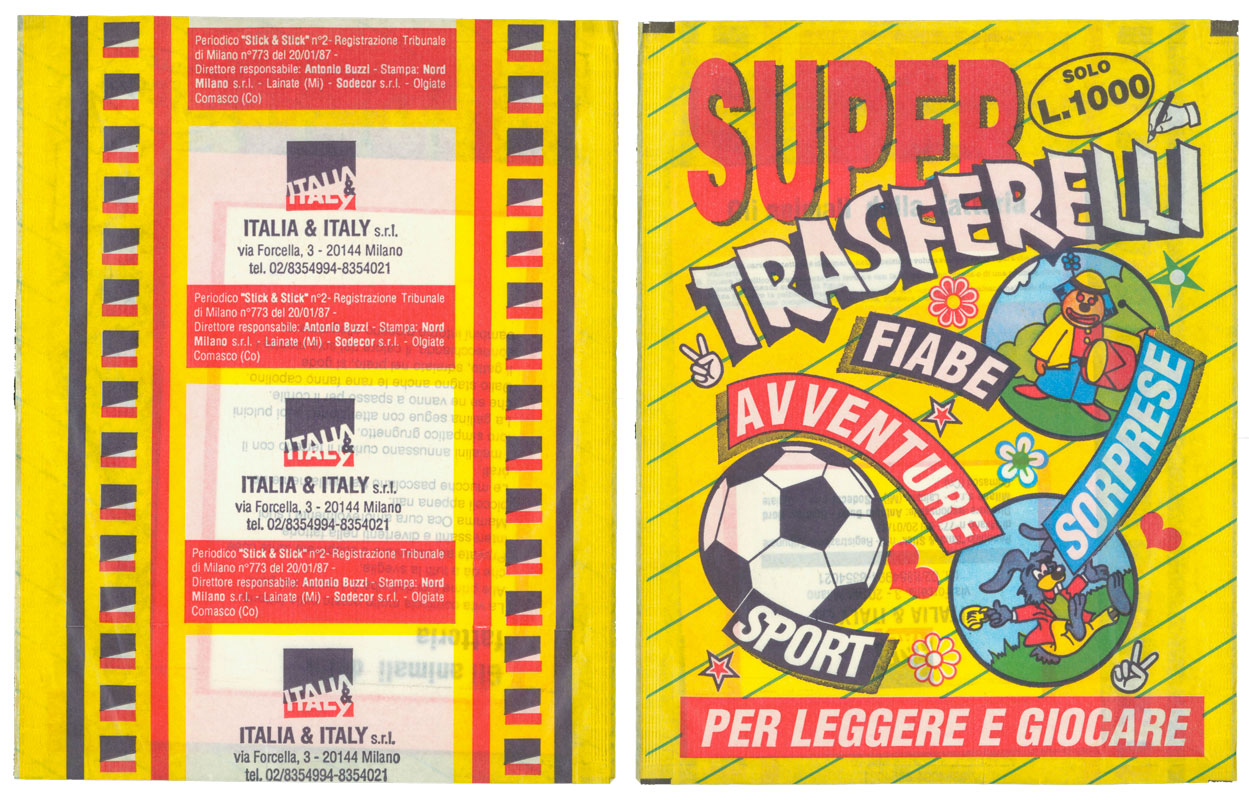

Senza andare a disturbare la storia del disegno industriale e della pubblicità, è intuibile come nell’età dei consumi la storia dei contenitori vada a braccetto con quella dei contenuti. Se poi si tratta del mondo magico delle figurine, il discorso si fa specifico.

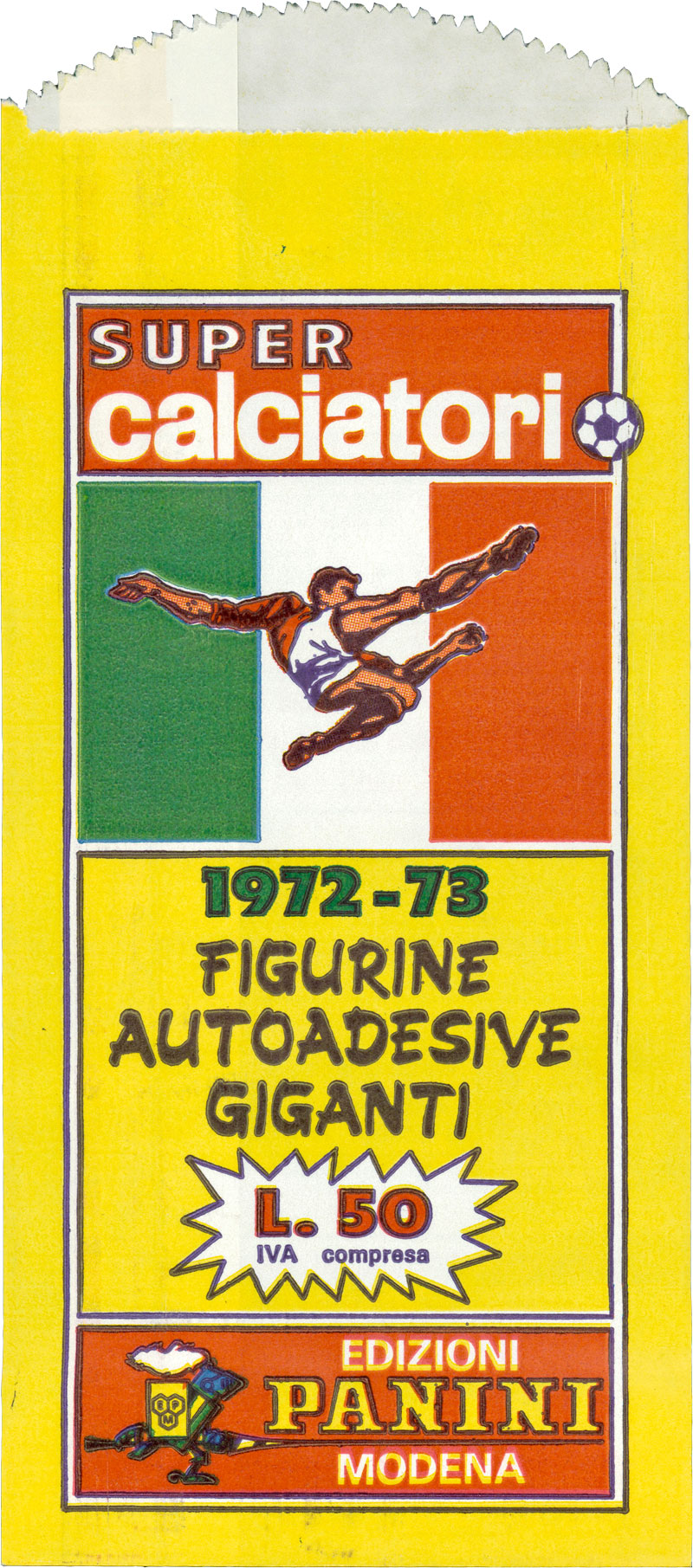

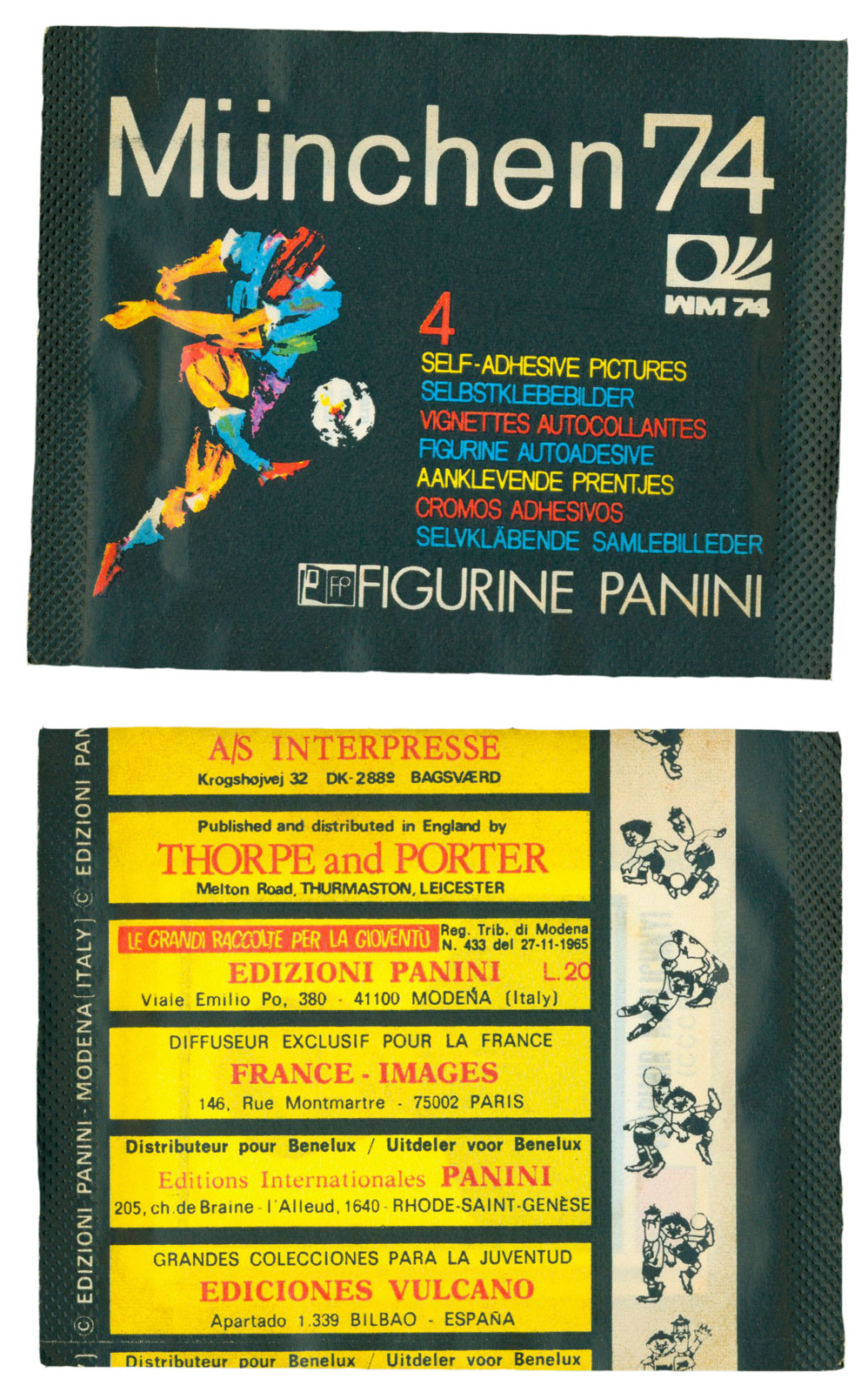

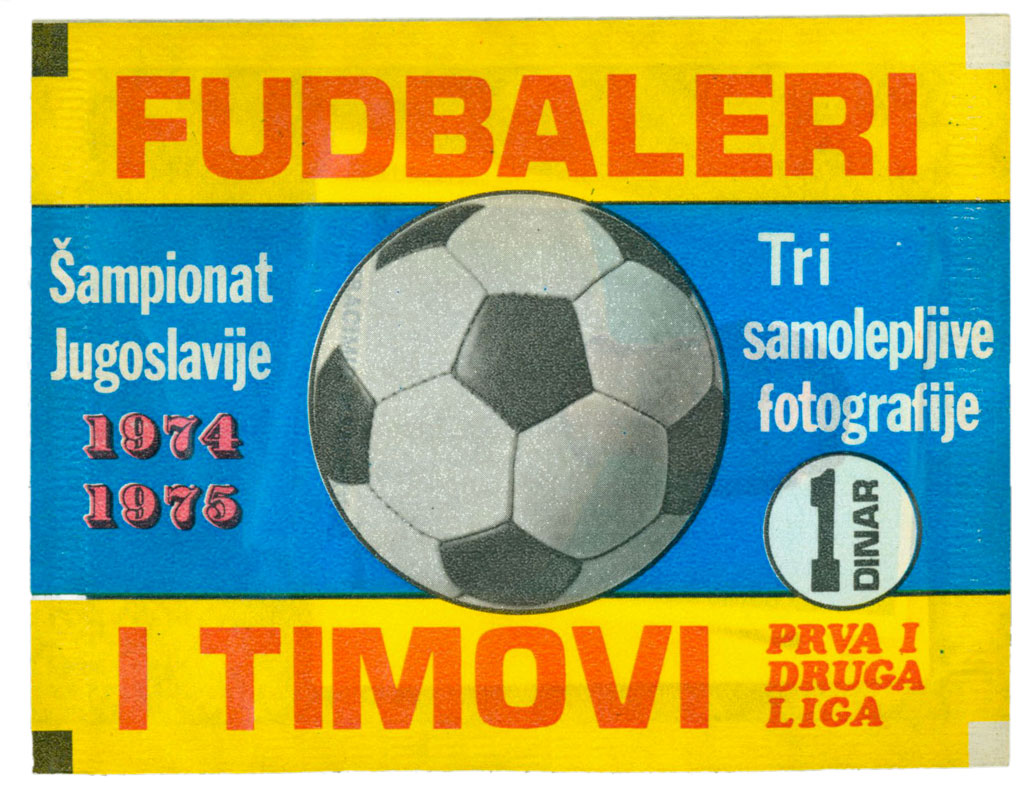

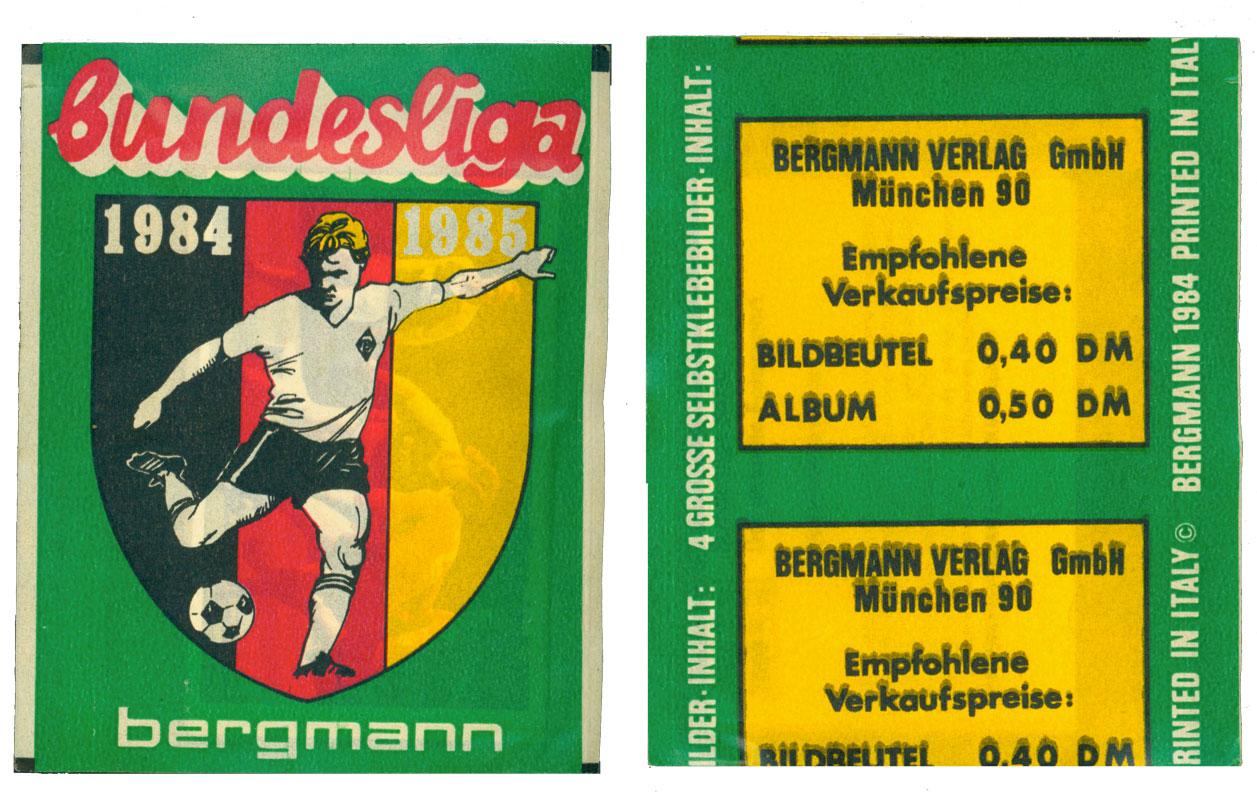

Le bustine fin dall’inizio hanno rappresentato il fragile involucro a protezione e celamento non soltanto di quella cinquina di foglietti adesivi, tecnicamente parlando, ma in primis dell’essenza stessa dello spirito ludico-collezionistico: l’aleatoria speranza di veder comparire il pezzo desiderato, o almeno ciò che avrebbe permesso di raggiungerlo attraverso qualche scambio.

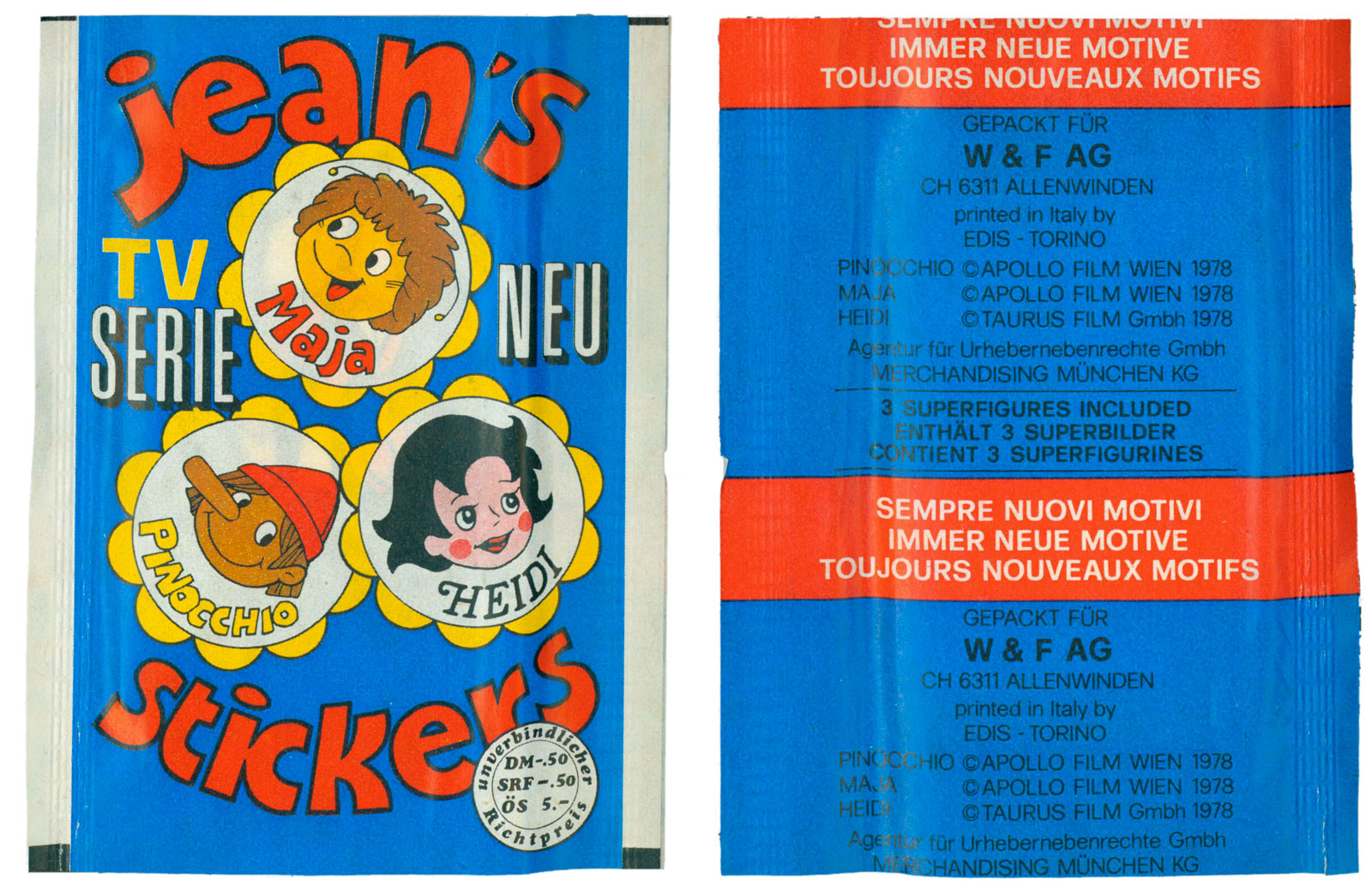

Dalla loro comparsa a oggi le bustine hanno cambiato forme e colori, legando la propria evoluzione all’automatizzazione dei sistemi di miscelazione delle figurine (per evitare la presenza di doppioni nella stessa busta) e di confezionamento.

Nel Modenese, l’azienda Panini poteva in origine contare sul lavoro di centinaia di famiglie a ciascuna delle quali veniva affidato un “torchio” chiudibusta di uso domestico, che alla fine degli anni Sessanta venne soppiantato dalla macchina per il confezionamento automatico messa a punto personalmente da Umberto Panini.

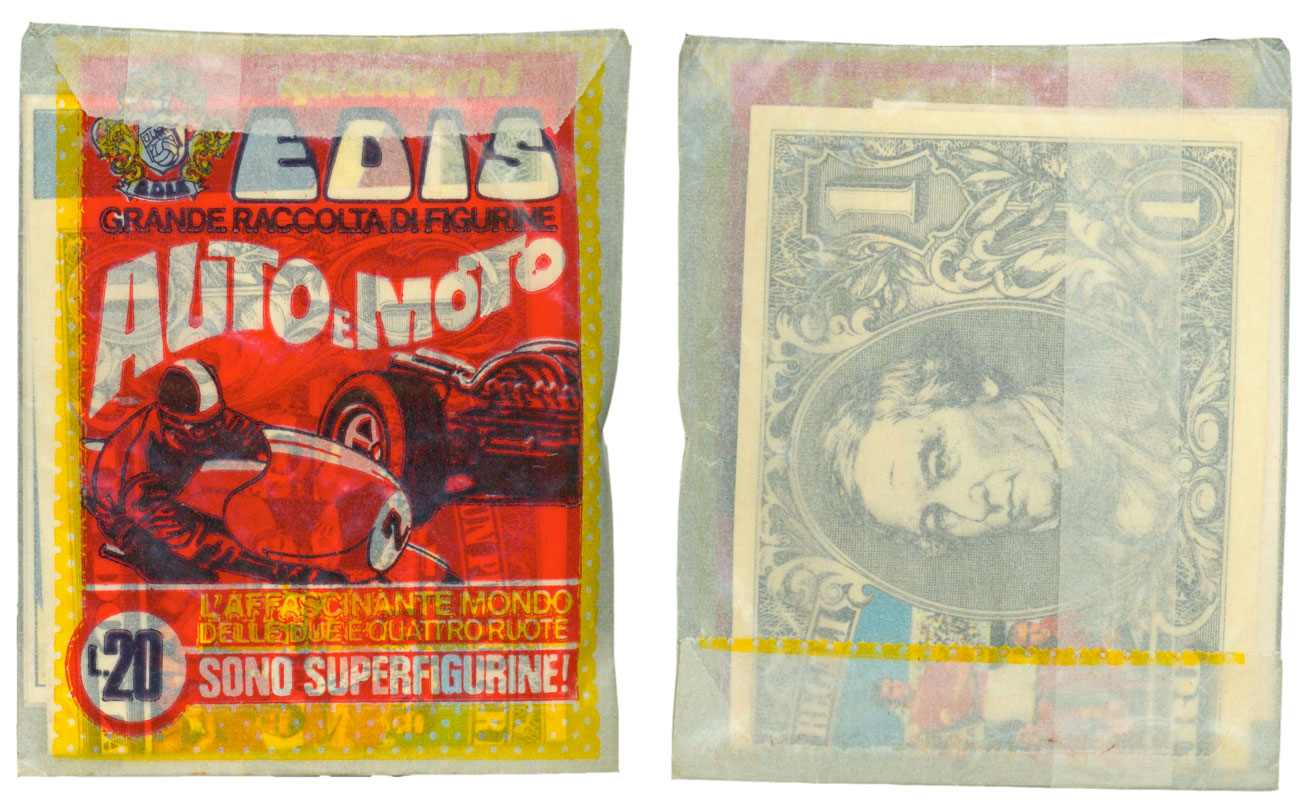

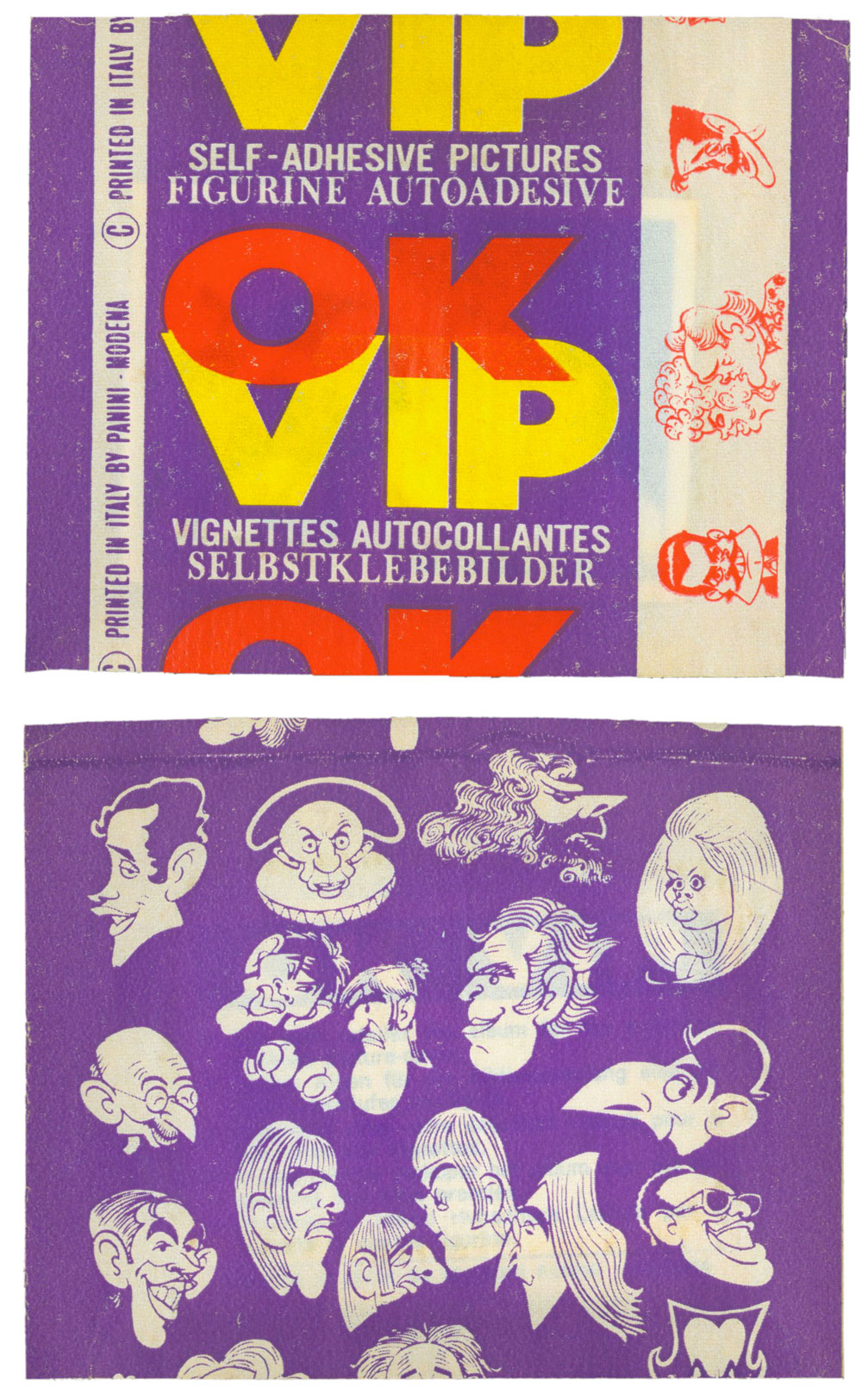

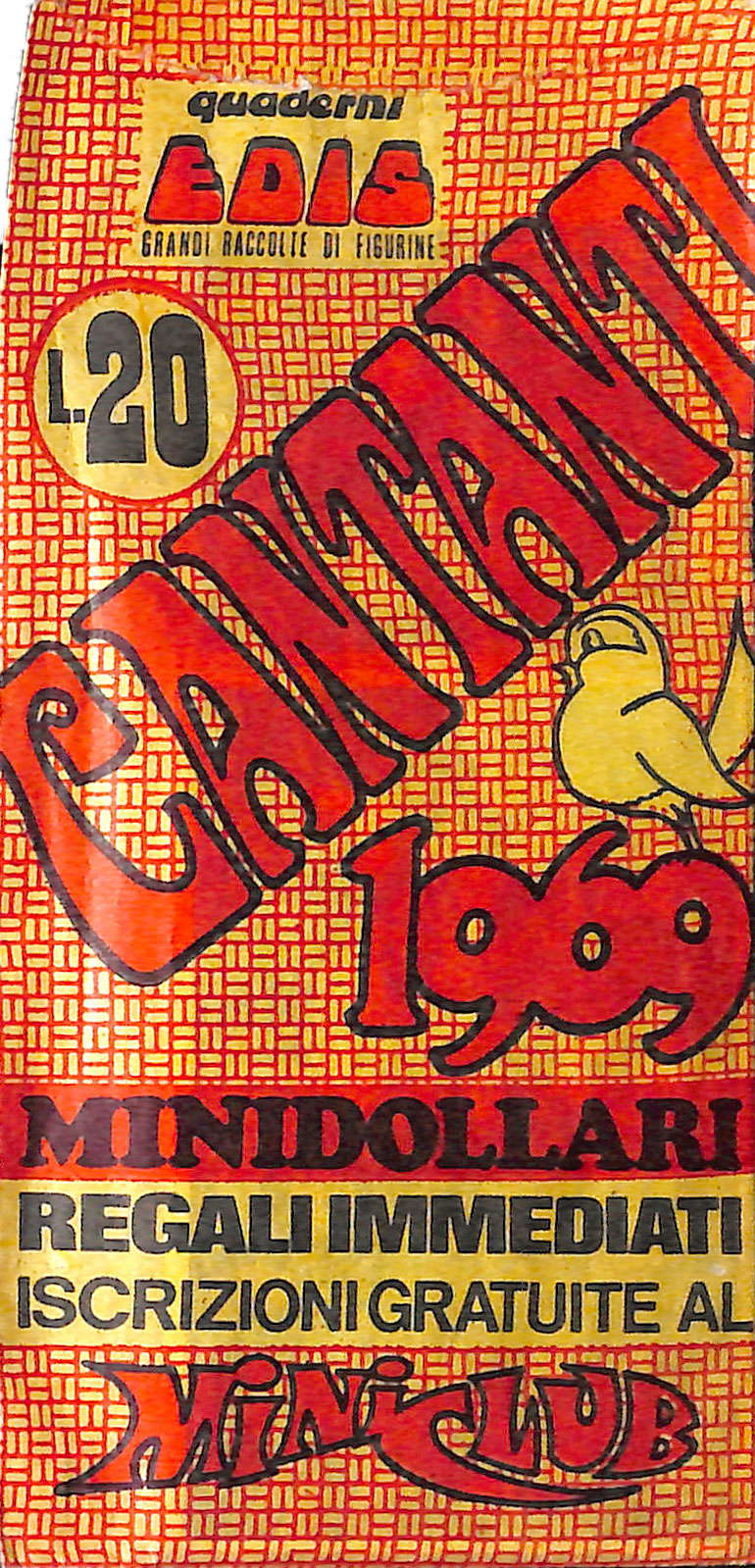

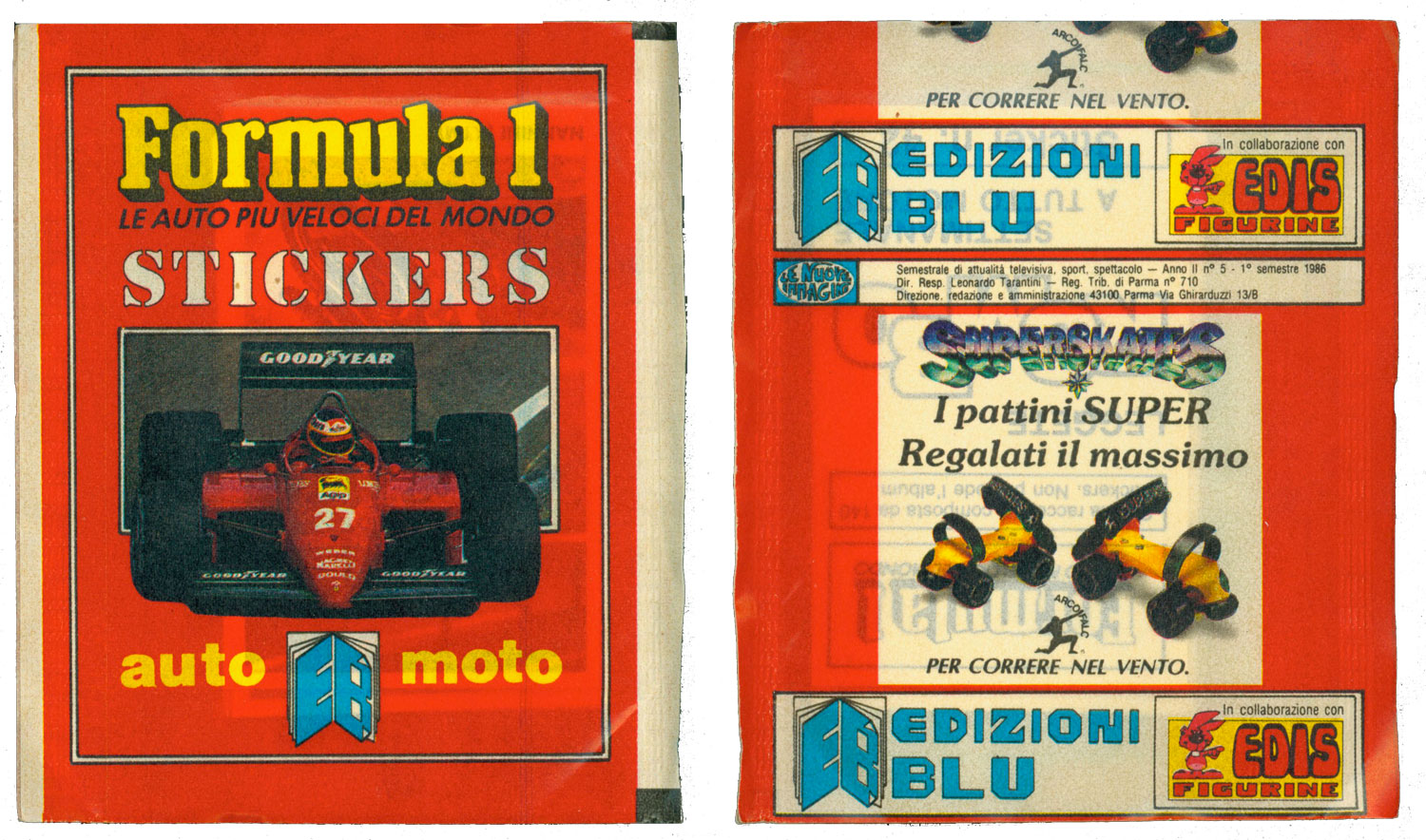

Fu proprio grazie all’automatizzazione dell’intera filiera che la Panini acquisì l’indiscusso primato produttivo su competitor più antichi come la torinese Edis o la milanese Lampo, che furono in grado di colmare il gap tecnologico soltanto alcuni anni dopo. Alcune delle bustine in gallery sono in vendita nel negozio eBay Italian Pop Collections.