Marchigiano, classe 1985, Tommaso Monaldi è un designer industriale di formazione e un direttore creativo e visual designer di professione. Tempo fa ebbi l’occasione di conoscerlo dal vivo in una piacevole quanto bizzarra occasione: abitava sopra a mia nonna (riporto, per dovere di cronaca, la sua “recensione”: «lo vedo poco, ma è un gran bravo ragazzo», che, detto da una che ha sempre odiato i suoi vicini, è uno dei complimenti più grandi che si possano immaginare).

Membro dell’Osservatorio Permanente del Design ADI, la rivista Artribune in una recente intervista l’ha definito “il pensatore”, etichetta con la quale non posso che trovarmi d’accordo: bastano pochi minuti di conversazione con lui e, nel modo più naturale possibile, ci si ritrova a parlare di massimi sistemi, attitudine che lo rende uno di quei rari esemplari umani con cui verrebbe voglia di confrontarsi su un po’ di tutto, dai consigli su come stirare una camicia al segreto per vivere sereni.

Quest’intervista, realizzata al telefono qualche settimana fa, non riguarda né l’uno né l’altro — sebbena una certa aura di serenità fosse ben percepibile dalla sua voce: lettrici e lettori non possono qui ascoltarla, tuttavia spero ne sia rimasta appiccicata un po’ tra le righe delle sue risposte — ma qualcosa di più specifico. Di recente, infatti, Tommaso ha rinnovato la grafica di una bella collana della piccola casa editrice Settenove.

Trovando il progetto molto interessante, mi sono fatto raccontare com’è nato. Anche se poi, ovviamente e per fortuna, siamo anche partiti per la tangente.

Parlami di Settenove e della collana.

Settenove è una casa editrice che ha sede a Cagli, nella provincia di Pesaro e Urbino. L’ha fondata Monica Martinelli ed è una piccola realtà, ma molto, molto interessante.

“Lo scellino” è una collana editoriale particolare. Si occupa di saggistica e di temi solitamente piuttosto complessi come il femminicidio, l’omofobia, il sessismo.

La collana ha preso il nome da una frase di Virginia Woolf:

Poiché c’è dietro la testa un posticino non più grande di una moneta da uno scellino, che non riusciamo mai a vedere da soli. Ed è quello uno dei servizi che il nostro sesso può rendere all’altro sesso: descrivere quel posticino non più grande di uno scellino dietro la testa.

Virginia Woolf, da Una stanza tutta per sé

È un concetto bellissimo, che parla di confronto, di opposti che si completano.

L’autore del precedente progetto grafico della collana eri sempre tu, giusto?

Sì, con Settenove collaboro fin dagli inizi. Anni fa disegnai la collana puntando su pochi elementi: il bianco, una costola colorata in base a una piccola palette di colori e delle frasi in copertina scritte ogni volta dalle autrici e dagli autori. Chiedevamo loro di scegliere alcuni dei passaggi che ritenevano più importanti e di scriverli con la propria grafia.

Era un sistema molto comodo e rapido perché, una volta impostata la gabbia, le copertine in pratica si generavano da sole.

Come mai questo aggiornamento grafico?

Perché la palette cromatica scelta all’inizio l’avevamo completata e, dato che i libri stavano cominciando ad avere una buona risposta da parte del pubblico, ho pensato di parlarne a Monica, proponendo, invece di aggiungere altri colori, di provare a fare un passo avanti, sempre nell’ottica di rendere più “appetibili” al grande pubblico dei testi su temi difficili.

Lei fu d’accordo e io mi misi al lavoro.

Che tipo di lavoro hai fatto?

Decisi di ispirarmi proprio alla frase di Virginia Woolf. Costruii la nuova griglia a partire da un cerchio, lo “scellino”, che può generare infinite geometrie. Il testo di copertina è rimasto identico, ho solo migliorato qualche dettaglio, ma sono cose di cui forse si accorgono solo gli addetti ai lavori.

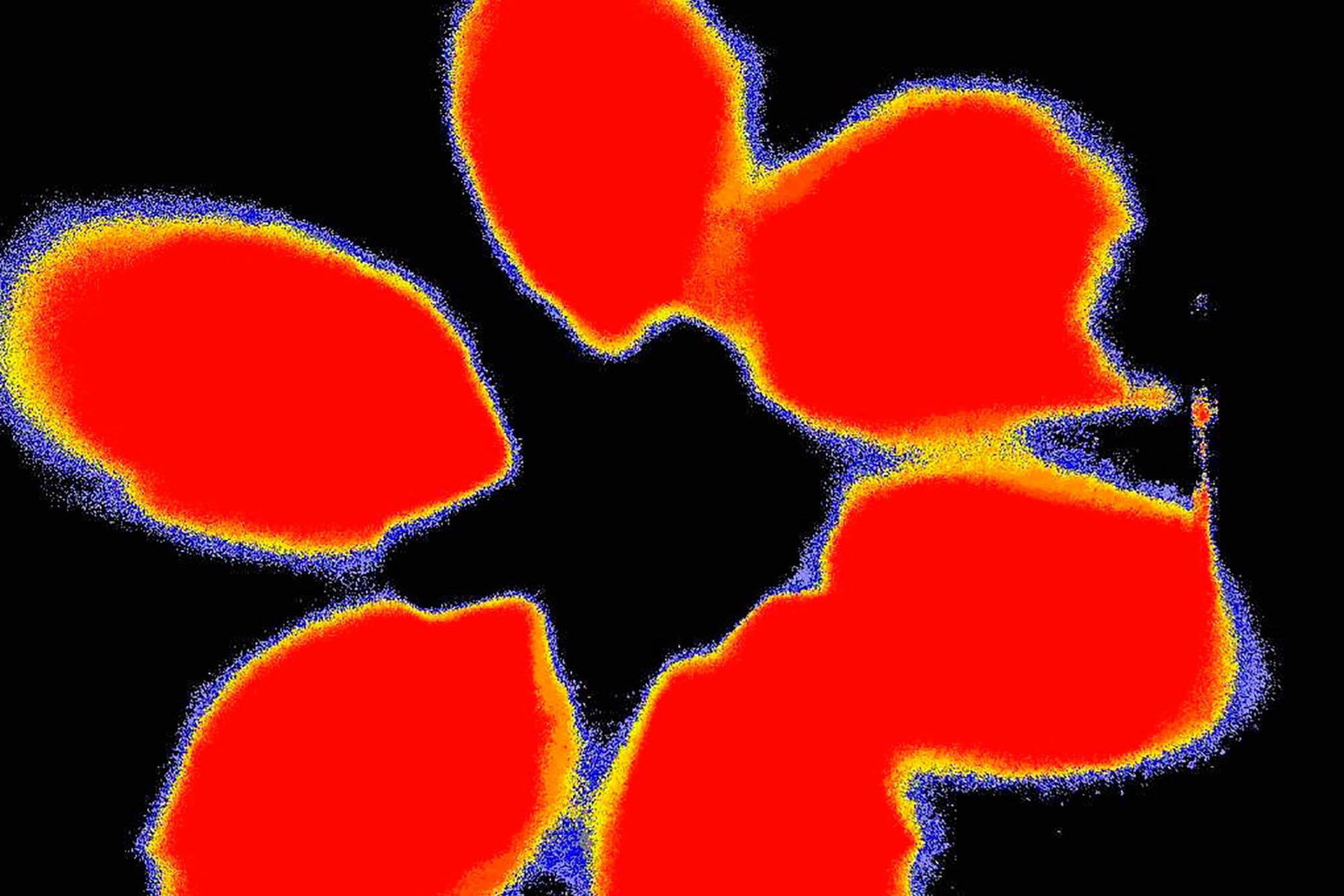

Per i colori, pure, ho utilizzato il concetto espresso dalla medesima frase, quello degli opposti, andando a prendere le tonalità estreme di diversi spettri di colore.

A quel punto avevo creato un piccolo sistema e da quello ho tirato fuori una quindicina di copertine. Ogni autore, poi, sceglie quella che preferisce.

Ah, quindi gli autori sono liberi di scegliere?

Finché ci sono copertine, sì. Funziona così. Prendiamo ad esempio un autore, Lorenzo Gasparrini, che ha scritto Diventare uomini. Lo contattiamo e gli diciamo: «Ci sono 13 cover rimaste, quale vuoi?».

In pratica tu hai creato il metodo, ma, come nel caso della grafica precedente, le copertine si generano da sole.

Esatto. Io di solito lavoro così. Non mi piace creare delle cose di cui sono l’unico proprietario.

La grafica la intendo così, come un metodo: io creo le regole e da quelle possono poi generarsi i risultati. Lavoro in questo modo anche per le grandi aziende.

E poi c’è il “buco”, che invita a entrare.

Quella foto, con la tipografia spostata, che ti conduce verso l’interno — il primo passaggio è di scoperta, il secondo di direzionalità — deriva dalla lezione futurista, da Marinetti.

I motivi geometrici mi ricordano invece la grafica modernista di metà Novecento.

Nel mio lavoro c’è un po’ di nostalgia dei tempi passati. Ma in questo caso non si tratta di un’operazione nostalgica.

Secondo me non c’è più bisogno di inventarsi chissà che cosa. Il progettista grafico non deve ritagliarsi il ruolo da protagonista. Spesso basta prendere quegli elementi basici che ci hanno insegnato i grandi maestri del passato e dar loro nuovo senso. Quando c’è il senso, il più è fatto.

Sul tuo sito scrivi: «La buona comunicazione parte da contenuti ottimi. Non credete nel Make-up». E nel tuo Manifesto liquido del Progetto: «Parlo del design che si occupa dei contenuti prima che della comunicazione, che si occupa della sostanza prima che della forma, quello che è attento alle persone, all’esperienza e ai servizi».

Nel momento in cui mi trovo a lavorare, cercando di tradurre un senso e un sistema in qualcosa di visivo, se mi mancano quei contenuti che sono propri della contemporaneità non posso fare un buon lavoro.

Quindi cerco di lavorare con aziende e persone che i contenuti li hanno, e ben chiari. In caso contrario, non sono il designer giusto.

Credo che questo sia, paradossalmente, il momento storico in cui fare questo tipo di scelta è sempre più difficile — vista la situazione economica, che rende arduo fare gli “schizzinosi” — ma, al contempo, sarebbe più che mai necessario farla.

Ricordo una chiacchierata con un bravissimo tatuatore, anni fa, al quale chiesi: «Se ora entrasse qualcuno e ti chiedesse una banale farfallina su una spalla, tu la faresti?», e lui mi rispose di sì, perché se qualcuno paga per farsela fare, è giusto fargliela.

Non seppi dargli torto, ma penso che le circostanze attuali impongano — passami la metafora — di fare meno farfalline (e lo dice uno che ha dei brutti tatuaggi tribali addosso). Ne abbiamo viste tante, troppe di farfalline.

Finché uno può, credo che la direzione sia questa.

Poi, come dici, è anche vero che rifiutare è sempre più difficile. Prima della pandemia, ad esempio, avevo preso diversi lavori che poi sono saltati, e ho avuto dei mesi in cui il bisogno di lavorare si faceva sentire.

Ho però deciso di usare la situazione per cercare di fare un “salto di qualità”.

Ho venduto la mia amata Harley-Davidson e per due mesi ho lavorato a un progetto che poi mi ha portato altre tre o quattro commissioni.

La mia idea è che, se non sei proprio per terra, la possibilità di scegliere c’è.

Ah, sei un harleysta! O meglio, eri.

Io nasco con la passione dei motori. Ho studiato come perito meccanico. Dopo le superiori avrei dovuto fare ingegneria ma mi sono reso conto che non era per me. Ero invece affascinato dal coniugare il progetto con una parte più umanistica, che però trovavo un ambito a me ancora lontano.

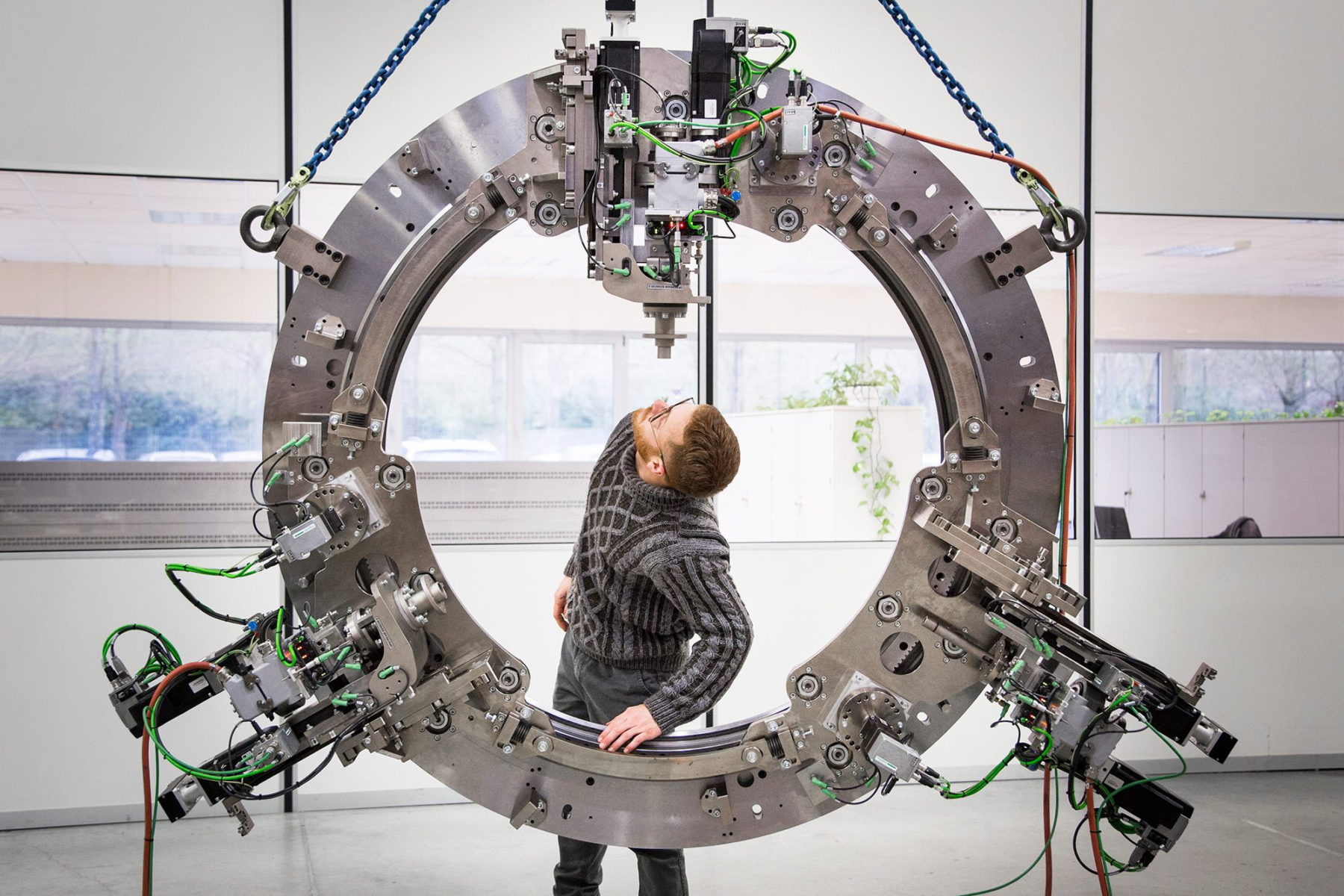

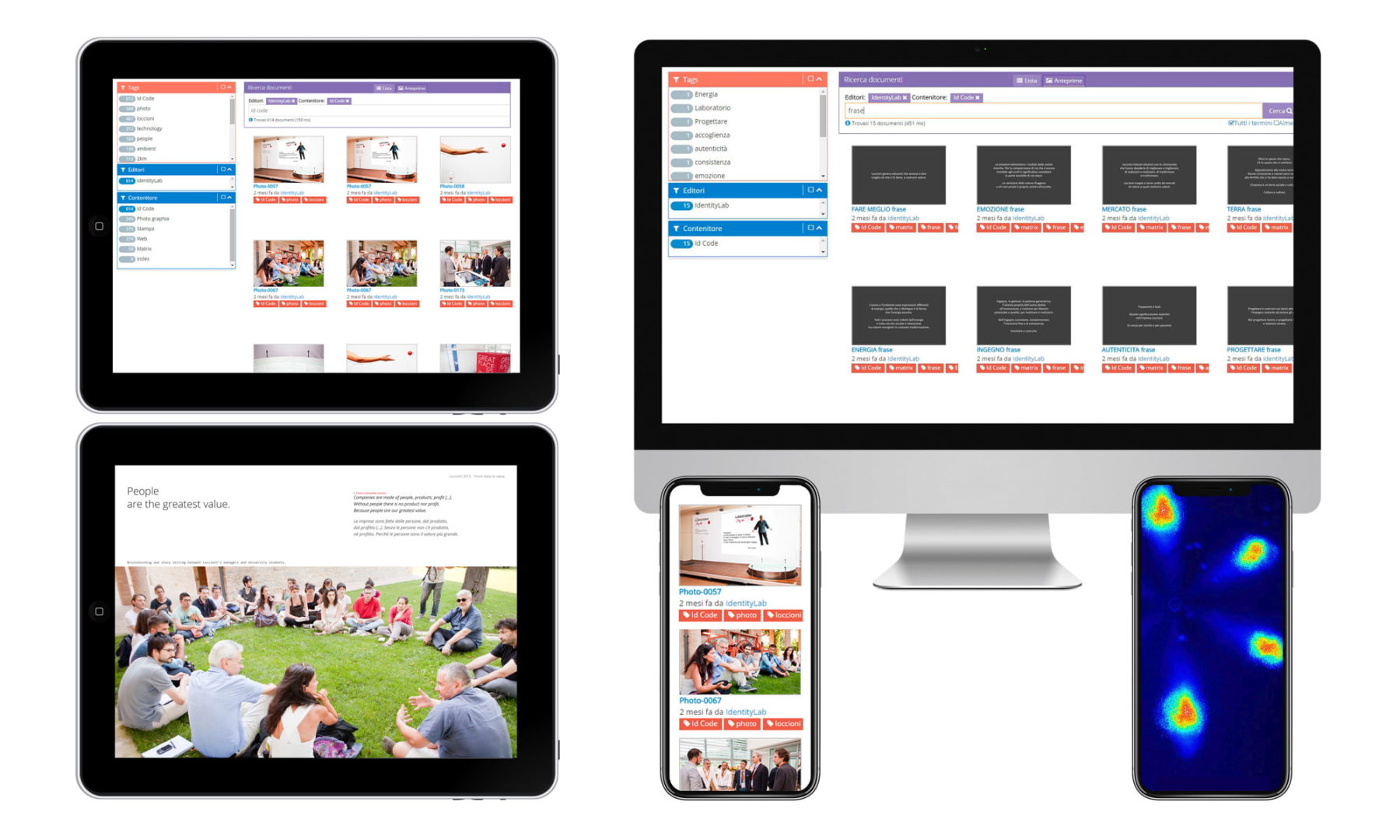

All’università scelsi industrial design. Mi laureai allo Iuav di San Marino, dove in me crebbe una grande passione per la comunicazione e la grafica dei sistemi, e decisi quindi di iscrivermi all’ISIA di Urbino. Un mese dopo il diploma specialistico iniziai a lavorare per un’importante realtà dell’anconetano, il Gruppo Loccioni, per il quale curai per cinque anni progetti di innovazione, di design e di comunicazione. Creammo, internamente all’azienda, un laboratorio d’identità, facendo ricerca sul futuro dell’identità d’impresa. Lavorammo a un progetto di identità d’impresa in cloud: ID CODE. In tre anni scrivemmo i processi e digitalizzammo tutta la comunicazione — fotografie, video, testi — organizzando il materiale in base a codici, parole chiave, tag… Tutto finiva in un aggregatore digitale dell’impresa al quale qualsiasi dipendente interno poteva accedere.

Quindi, anche in quel caso, il cliente diventa sostanzialmente indipendente da te.

Sì, una volta che stabilisci le regole e fai vedere come funziona, c’è la possibilità che il processo vada avanti in autonomia.

Questo, però, non va a tuo discapito? Il cliente non dipende da te, quindi a un certo punto non servi più.

Mah, fino a un certo punto. Sono progetti talmente belli, nella loro complessità, che mi interessa poco fare il singolo esecutivo. La cosa interessante è creare sistemi e poi, quando sono pronti, staccarti e affrontare una nuova sfida. Purtroppo non è sempre possibile seguire progetti così.

Hai avuto insegnanti che — per così dire — ti hanno “aperto la testa”, dato nuove prospettive?

Sono quattro. Uno fu Alberto Bassi, storico del design di Milano, che mi trasmise la passione per la letture di temi apparentemente lontani dal design ma che in realtà sono legati.

Durante il suo corso, allo IUAV, oltre ai libri da studiare per l’esame ci dava anche un libro ogni circa due settimane, sul quale poi discutevamo. Ci fece leggere Zygmunt Bauman, Jacques Attali, Malcolm Gladwell…

Fu una fatica pazzesca ma quel corso, per me, ha fatto davvero la differenza. E da allora spendo un sacco di soldi in libri [ride, ndr].

Gli altri due?

Un altro, che all’epoca era ancora assistente, fu Carlo Vinti, anche lui storico del design, che mi trasmise la grandissima passione per il lavoro che i designer fecero con le imprese nel dopoguerra. Approfondii tutti i temi della comunicazione italiana dell’epoca: Italsider, Olivetti, Pirelli. Lui era talmente bravo che durante le lezioni ti pareva di star lì nelle fabbriche, negli uffici degli ingegneri. Ti sembrava di sentire l’odore dell’acciaio e della gomma. Io, venendo dall’Istituto Tecnico ma aspirando a diventare umanista, in quei temi vedevo la congiunzione ideale tra i due mondi.

Poi c’è Giorgio Di Tullio, filosofo specializzato in antropologia. Ha girato il mondo per poi diventare regista e, in seguito, designer. Oggi si occupa di design, identità e innovazione. È una persona con una cultura incredibile, ed esperienze in ogni angolo del globo. Mi ha trasmesso alcuni metodi antropologici e l’importanza del ribaltare visioni e standard. Anche per lui è il senso a essere alla base di tutto.

Era consulente quando progettavo ID CODE, e da lì abbiamo continuato a lavorare assieme. Ora siamo alle prese con il concetto di interazione e complessità, al fine di produrre nuovi concept per l’abitare i luoghi, apprendere e lavorare.

Ne rimane uno.

È un progettista: Marco Tortoioli Ricci. Lo conobbi all’ISIA e fu lui a trasmettermi l’idea del design partecipato, del non agire con presunzione ma piuttosto dello scendere dentro ai concetti e ai linguaggi, coinvolgendo gli altri, cercando di capire quali sono i bisogni.

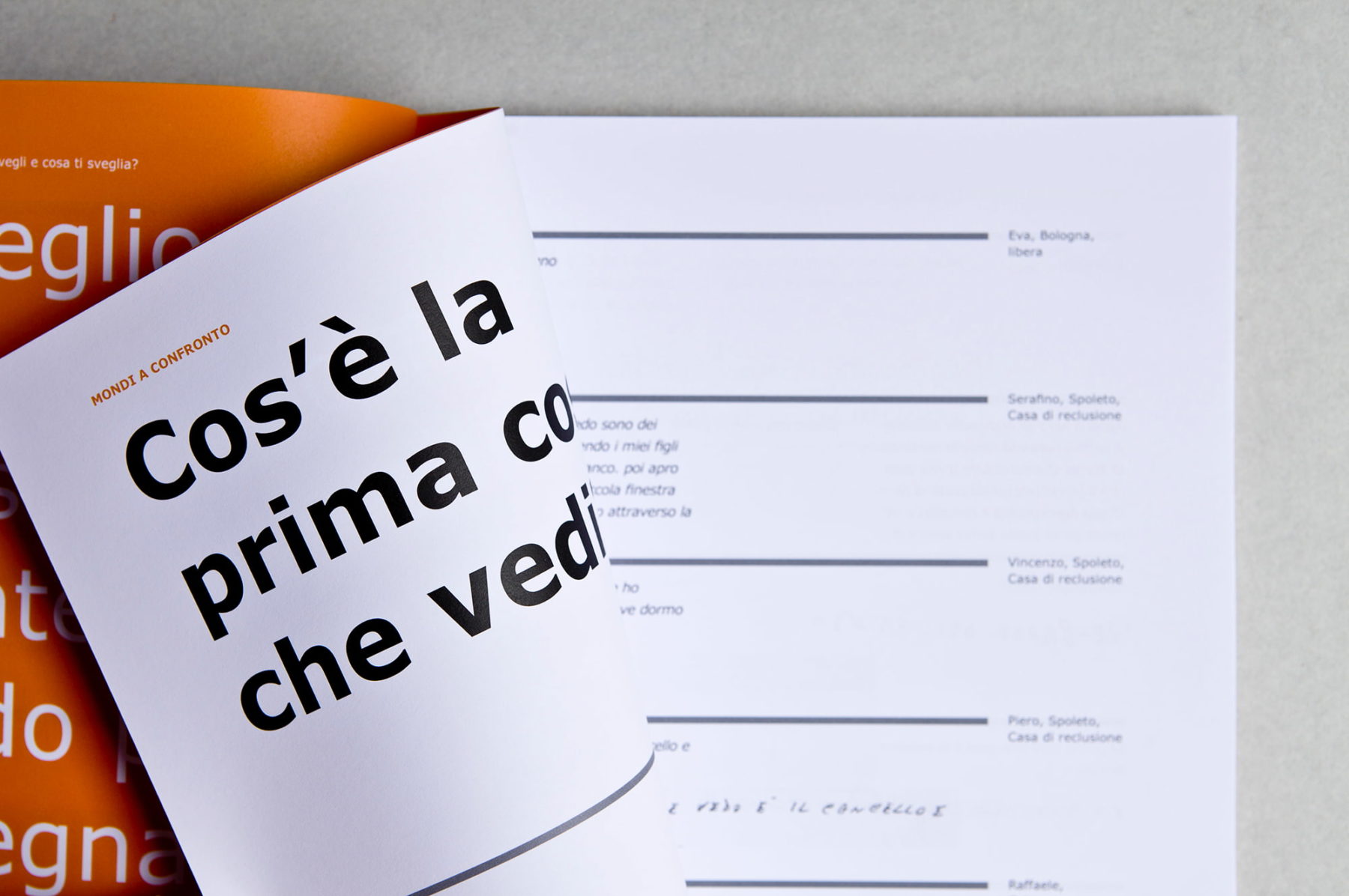

Con lui ho fatto la tesi di specialistica dell’ISIA nel carcere di massima sicurezza di Spoleto.

Caspita! Ti va di raccontare?

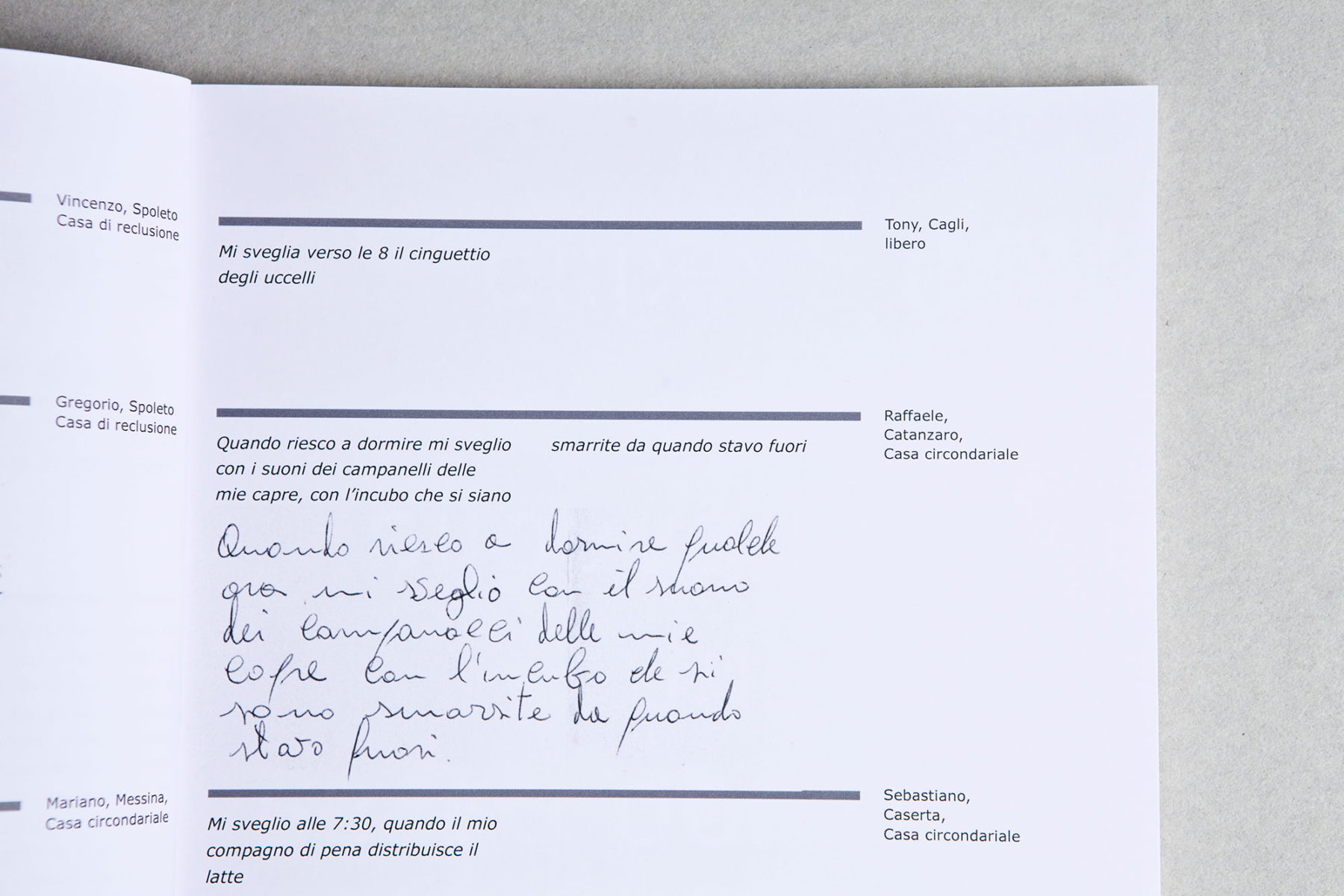

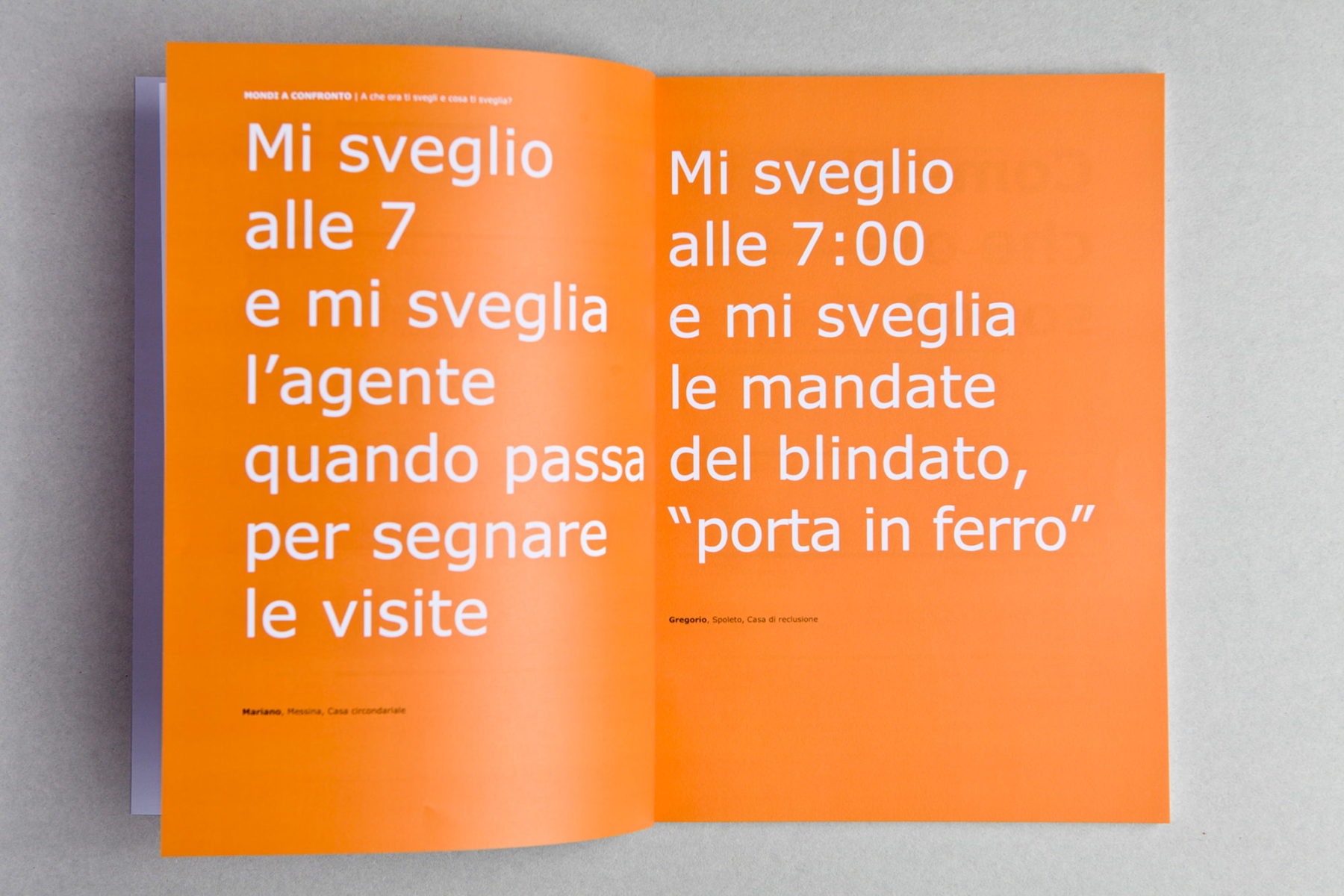

Volevo fare una rivista che raccontasse la vita all’interno delle carceri. Tortoioli Ricci mi fece capire che, per quanto potessi studiare, si sarebbe comunque trattato di un progetto “presuntivo”. Quindi riuscì, tramite un’associazione, a farmi entrare nel carcere. Io feci dieci lezioni di comunicazione a dei detenuti che erano stati selezionati. Erano lezioni finalizzate a far loro raccontare le proprie vite all’interno della prigione. Venne fuori un progetto molto interessante, soprattutto perché uscì completamente diverso da quello che immaginavo io.

Stando lì, e costruendo insieme a loro un processo di progettazione, mi resi conto che c’erano un universo di cose che davo per scontate e che però per i detenuti non lo erano. E viceversa. Capii anche che il metodo di racconto che avevo pensato non andava bene e andava cambiato.

Inoltre nacquero delle relazioni spontanee tra detenuti e, grazie a quelle, riuscii a saltare anni di burocrazia.

In che modo?

In sei mesi finii il numero zero della rivista con contenuti provenienti da detenuti delle carceri di tutta Italia. Se avessi dovuto procedere secondo regolamento, mi ci sarebbero voluti anni, e una montagna di richieste e moduli, per farlo. Invece ebbi un grande aiuto dai detenuti stessi e dalle loro reti di relazioni costruite in venti o trent’anni di reclusione in diversi penitenziari. Scrivevano lettere ai loro amici e quelli spedivano lettere a me, a casa. Ho ricevuto per mesi lettere di detenuti da tutta la nazione. Poi con quelli di Spoleto impaginavamo la rivista.

Il progetto fu anche selezionato da ADI Index. Purtroppo non andammo oltre il numero zero: non trovammo subito i fondi per farla diventare realtà e io, nel frattempo, avevo iniziato a lavorare.

Sul tuo sito ha una sezione, Thinker, in cui approfondisci diverse questioni legate alla progettazione. C’è anche un lunga e bellissima lettera “Ad un imprenditore italiano X”.

Non sono uno scrittore. La scrittura non è il mio mondo, questo va precisato. Però mi piace affrontare, dalla mia prospettiva, temi relativi al mio lavoro.

Quella lettera, pubblicata in periodo di Covid, ha avuto un inatteso successo. L’hanno letta in molti, mi hanno scritto in tantissimi. Da lì è nato il Manifesto liquido del Progetto.

Abiti ancora sopra a mia nonna?

[Ridendo, ndr] Purtroppo non più. Lì era un incubo a livello di connessione web [i miei genitori, che abitano nello stesso paesino, confermano, ndr]. Credo tantissimo nel valore dei piccoli paesi ma, finché non si sistemano le infrastrutture, rimangono solo chiacchiere. Ora mi sono trasferito a Senigallia con la mia compagna musicista ed educatrice.