Esiste una amplissima gamma di argomenti che la produzione industriale non ha mai preso in considerazione, perché incompatibili con la sua naturale esigenza di vendere dei prodotti. Il design di fine Novecento ha spesso collaborato con le aziende per raccontare un mondo in cui produrre era sinonimo di sviluppo e avrebbe portato ad un sempre maggiore benessere per tutti. Con il nuovo secolo, questo racconto positivista sulla merce ha incontrato delle voci critiche, oggi ulteriormente avvalorate dalla più grande crisi industriale che l’Occidente abbia mai conosciuto.

Lo studio Formafantasma lavora ipotizzando sistemi alternativi di produzione: immaginando ad esempio società autarchiche in grado di autoprodurre oggetti, sperimentando nuovi materiali provenienti dalla natura, realizzando progetti di ricerca e critica su tematiche come l’obsolescenza programmata o il recupero di antiche lavorazioni. I due fondatori Simone Farresin e Andrea Trimarchi non escludono il rapporto con l’istituzione azienda (anzi), ma lo considerano come una delle tante opzioni possibili. Partono dal presupposto che compito del design oggi non è tanto disegnare nuovi prodotti quanto semmai produrre riflessioni, immaginare strade “altre”, alternative, rispetto a quelle che il mondo della produzione di massa ha sino ad ora percorso.

I Formafantasma realizzano oggetti che trasmettono un messaggio, illustrano una tesi, espongono un’idea di mondo. La forma è appunto “fantasma”, fatta più di ragionamento che di materia. Autori di un design semantico in cui i prodotti si fanno rappresentazione di qualcosa che va oltre la loro funzione, perché la funzione primaria è il messaggio di cui sono portatori.

Hanno collaborato con prestigiose aziende quali ad esempio Lexus, Bitossi, Fendi, MaxMara, Flos, Established and Sons. I loro pezzi sono stati acquistati per le collezioni permanenti del MoMA di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, il The Art Institute of Chicago, il Centre Georges Pompidou di Parigi e molte altre gallerie e istituzioni culturali.

Conosco Simone e Andrea da molti anni, insieme abbiamo studiato a Firenze e con loro ho vissuto quegli importanti momenti di crescita che tengono legate le persone per tanto tempo.

Sono stato ospite nella loro casa-studio di Amsterdam: lì è stata realizzata questa intervista, che in questo caso è stata qualcosa in più, una chiacchierata tra amici.

* * *

(Foto: Michela Voglino)

Ricordo che la prima volta che ci siamo incontrati fu all’esame di ingresso all’ISIA. Ognuno doveva portare un oggetto da analizzare e disegnare. Ricordo che quasi tutti i partecipanti portarono i classici prodotti “di design”. Io avevo la tazza con la quale facevo colazione ogni mattina e tu Simone portasti una borsa dell’acqua calda. La tua mi sembrava una scelta bellissima, un oggetto non retorico, ma soprattutto ironico.

⬤ Simone: Ricordo che mi preparai molto per quell’esame, feci una scelta precisa. Avevo una borsa dell’acqua calda ma non so se la mia intenzione fu propriamente “ironica”, forse lo fu solo involontariamente.

Il tema degli oggetti mi ha sempre interessato molto.

L’ISIA di Firenze mi fu consigliata da Enzo Mari: un giorno lo aspettai all’Istituto d’Arte di Nove, faceva parte di una giuria per un concorso di ceramica e parlando mi indicò quella scuola, dove anche lui ha insegnato per diversi anni.

Invece con te Andrea, ci siamo incrociati per la prima volta in un giorno di inizio estate. Ero con Simone.

⬤ Andrea: Sì, era alla Piscina delle Pavoniere. Ci deve essere stato qualcosa di particolare se dopo quasi vent’anni ci ricordiamo ancora di quella giornata. Forse perché era estate ed eravamo in un posto bellissimo, bucolico, uno dei luoghi che ancora oggi più mi manca di Firenze.

(Foto: Luisa Zanzani)

Voi ora siete qui in Olanda da molti anni, ma come ve la ricordate Firenze?

Per me Firenze è stata la fuga dalla provincia veneta, posto dal quale volevo andar via da sempre. Oggi la ricordo come a volte viene descritta nei libri di Tondelli, con la stessa bellezza e la stessa nostalgia. È il luogo dove sono diventato chi sono, è stata una città importante, fondamentale.

Se sei siciliano sai che ad un certo punto te ne devi andare dalla Sicilia. Anche per me Firenze è stata prima di tutto questo, l’andare via. Un processo di iniziazione che tutta la mia famiglia aveva fatto e che io vedevo come naturale.

Di Firenze mi viene spesso in mente quando andavo a studiare al Giardino di Boboli o sulle scalinate di Santo Spirito. È una città in cui costantemente ti puoi fermare a pensare, osservare, vedere bellezza e questo lo trovo straordinario.

Ricordo però che eravamo molto critici sul modo di insegnare design in Italia.

Sono stato contento di aver fatto quell’esperienza, di aver studiato in Italia in quel contesto, ho trovato degli insegnanti bravissimi. C’è stata però una profonda difficoltà da parte di molti professori nell’interfacciarsi con una generazione completamente diversa dalla loro. Noi eravamo un corso con un’energia speciale, abbiano avuto però grosse difficoltà a venire ascoltati, i linguaggi che proponevamo venivano spesso rifiutati.

Io credo che esista una intera generazione che non ha saputo comprendere il presente e non lo fa tutt’ora. Abbiamo spesso osservato un atteggiamento arrogante nei confronti delle nuove generazioni. Non le hanno capite, anzi peggio, non si sono nemmeno sforzati di capirle e questo, purtroppo, è avvenuto soprattuto in Italia.

Era arrivato quindi il momento di andare via.

Esatto, sentivamo soprattutto il bisogno di andare e vedere altro. Optammo per l’Olanda un po’ perché costava meno delle scuole inglesi ma soprattutto perché lì stava succedendo qualcosa che trovavamo molto interessante. Facemmo allora domanda alla Design Academy di Eindhoven. Presentammo un unico curriculum per tutti e due. Era la prima volta che in quella facoltà c’era una candidatura di gruppo, e per ora è stata anche l’unica: Gijs Bakker, il fondatore di Droog Design, trovò interessante la cosa e ci prese.

Cosa avete trovato di differente in Olanda?

Prima di tutto gli insegnanti olandesi ci chiedevano di avere un rapporto paritario con loro: venivamo trattati come designer già maturi, formati, e ci veniva richiesto di fare delle scelte consapevoli.

Le questioni che ci venivano poste erano molto diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto in Italia: non erano mai legate necessariamente all’industria, o come si producono gli oggetti in serie, ma venivano fatte domande del tipo “perché dovresti produrre questa cosa?”, “Che significato dovrebbe avere nel contemporaneo?”, “perché dovrebbe essere rilevante?”, “che designer vuoi essere tu?”, “che posto vuoi avere nel mondo?”. Insomma ci venivano richieste riflessioni esistenziali e sul nostro ruolo di designer. Il corso era molto autoanalitico, ci spingevano a scrivere molto e a capire quello che volevamo essere. Questo tipo di impostazione a noi è servita moltissimo, ma questo grazie anche al tipo di insegnamento che abbiamo avuto in Italia: nel nostro paese non ci è stato permesso di produrre un certo tipo di design, ma ci siamo accorti di avere avuto una preparazione storica e concettuale molto più solida e strutturata rispetto a quella che avremmo avuto in Olanda.

Ne abbiamo parlato spesso ed è un tema molto ampio, ma potete sintetizzarmi quali sono le principali differenze tra il design olandese e quello italiano?

Ti faccio un esempio, il design in Olanda è inserito sotto il Ministero della Cultura, mentre in Italia è sotto il Ministero dell’Economia: già questo racconta molto delle differenze tra i due paesi.

Nelle università olandesi c’è una netta divisione tra il design che si fa nella accademie, sperimentale e basato sulla ricerca linguistica, e quello che si fa nelle università tecniche, molto più vicino all’ingegneria. In Italia, in facoltà come ad esempio il Politecnico, queste due tipologie di insegnamento sono più ibride tra loro.

Altra cosa, il design in Olanda non è necessariamente legato all’azienda e questo dipende soprattutto dal fatto che non vi è un tessuto industriale ed artigianale così ramificato come in Italia.

Partendo da questi presupposti, oggi in Olanda si è creata un po’ l’idea romantica del “designer sperimentale”: designer-artisti che nel loro studio hanno la libertà espressiva di essere svincolati dai temi della produzione. Questo tipo di ricerca a noi non interessa. Siamo ovviamente interessati alla sperimentazione, ma purché abbia sempre come riferimento il tema dell’industria e dei prodotti.

(Foto: Officine Mimesi)

Da un certo punto di vista è stato per l’Olanda un vantaggio non avere una storia del design importante, ma anche pesante, come l’abbiamo avuta in Italia.

È vero, ma c’è anche un’altro aspetto, gli olandesi sono molto bravi ad uccidere i loro maestri: molto più bravi di quanto lo siamo noi italiani. Hanno una memoria storica molto corta, forse a volte troppo corta.

Considera che alla Design Academy quasi non esistono corsi di storia. Da una parte ti dà il vantaggio di partire da una tabula rasa e con meno sovrastrutture, ma dall’altra è molto pericoloso, la conoscenza della storia rimane comunque uno strumento importante, secondo noi è fondamentale: in questo siamo molto italiani.

Dopo aver dato la tesi a Eindhoven cominciate ad organizzare il vostro studio e ad esporre a Milano.

Una sera Enzo Mari visita lo spazio Rossana Orlandi dove voi esponete: come il suo solito distrugge la totalità dei progetti presenti, ma quando vede la vostra collezione Autarchy apprezza molto il progetto. Ricordo che quella sera eravate giustamente molto contenti: avere il battesimo di un Maestro come Mari è rarissimo, quasi impossibile.

Io credo che il caso volle che Mari vide il progetto giusto per lui. Nel lavorare sul tema dell’autarchia ci lesse “un ritorno all’etica del lavoro”: ci fece piacere, perché era uno dei messaggi che volevamo dare, ma soprattutto perché è stato lui ad averci spiegato che il design non è forma, ma sono anche tutte le implicazioni di chi produrrà quel prodotto.

Eravamo in un anno molto particolare, il 2010, poco dopo la grande crisi. Il design in quel Salone ancora non aveva intercettato l’enorme cambiamento che stava avvenendo. Per farti un esempio, in quegli anni si presentavano progetti come il jet privato rivestito in mosaico Bisazza. Sembrava che il design facesse ancora fatica a leggere la nuova società. In quell’anno, presentare oggetti fatti di pane con un allestimento fatto di scope in saggina ha anticipato diversi temi che sarebbero venuti fuori successivamente e che rappresentavano un tipo di riflessione molto cara a Mari. Di diversi progetti che abbiamo fatto dopo, molto probabilmente, darebbe un’opinione differente. Mari è stato un Maestro assoluto, anche se non sentiamo vicine a noi molte implicazioni ideologiche che dava ai suoi progetti e che sono figlie di un tempo che non è il nostro.

Come Mari vi ponete in modo critico sulla produzione industriale, ma partendo da presupposti profondamente differenti. Ad esempio l’idea di lavorare per un “design democratico” non sembra appartenervi.

Secondo noi non c’è più l’urgenza di produrre come si faceva una volta. Nel secondo dopoguerra produrre industrialmente era una necessità sociale ed etica: c’era il bisogno di ricostruire una società anche attraverso gli oggetti di consumo. Ma parlare di “design democratico”, oggi, è secondo noi criminale, vuol dire sostanzialmente riempire il mondo di ulteriori prodotti.

Questo non è un sistema che vogliamo supportare, non ci interessa, anzi è pericoloso. Non ci interessa che una nostra lampada venda milioni di copie, la gente può stare benissimo senza. Ci interessa invece che quel prodotto sia di qualità e che possa far riflettere. Il nostro obiettivo non è produrre nuove cose ma cercare di capire come spingere un po’ più in là la riflessione sugli oggetti.

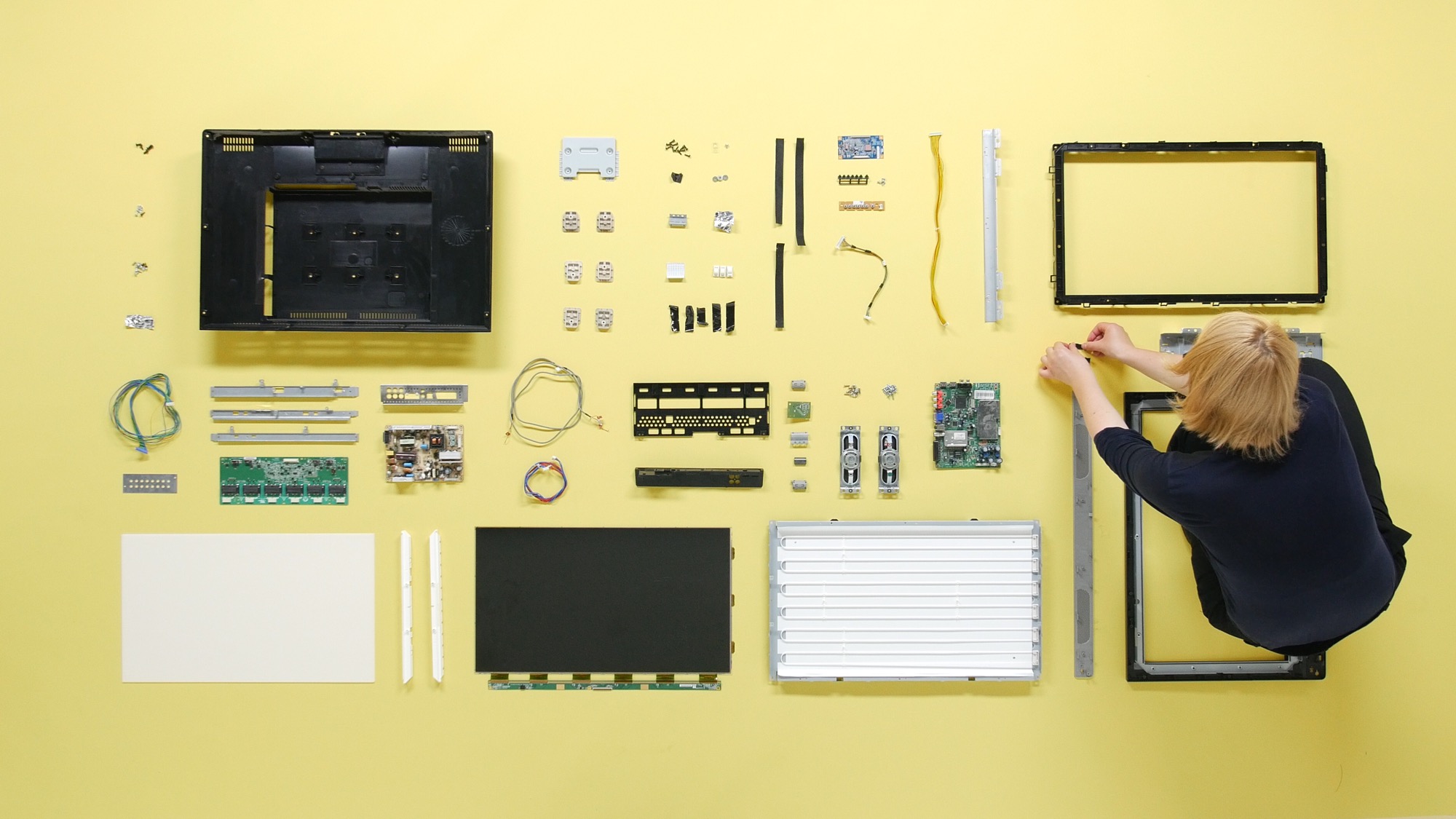

Alla prossima Triennale presenteremo “Ore Streams” un progetto sul recupero dei prodotti elettronici. Questo è per noi industrial design, perché non ha a che fare con il disegnare nuovi prodotti, ma è un prendersi cura delle conseguenze della produzione di massa. Questo è quello a cui siamo veramente interessati. Un cellulare ha tantissima tecnologia, ricerca, complessità, un uso enorme di risorse: il fatto che uno smartphone abbia in media solo un anno di vita è per noi il fallimento del design.

L’obiettivo è quello di produrre poco, per delle aziende in cui crediamo e solo su progetti che ci diano l’opportunità di dare il nostro contributo alla disciplina.

Ore Streams, per NGV Australia e Triennale Milano, 2017-2019. Una ricerca durata tre anni sul tema del riciclaggio e il riutilizzo degli oggetti elettronici.

Quindi contro uno dei princìpi progettuali del Novecento: l’idea del “design a basso prezzo e per tutti”?

Noi crediamo che il “design a basso prezzo e per tutti” sia un abominio. Noi non vogliamo sentirci responsabili per la produzione di ulteriore spazzatura.

Bene, ma in quel “design per tutti” oltre al prezzo, c’era anche l’idea di produrre oggetti che potessero essere facilmente comprensibili “da tutti”. I vostri progetti oltre a non essere fatti per avere un basso costo, parlano anche a quei pochi che hanno le chiavi per comprenderli.

Giusto, si voleva che il design fosse compreso “da tutti”, ma capiamoci, chi sono questi “tutti”? Quei “tutti” è sempre stato in realtà un gruppo ristretto di persone occidentali, generalmente bianche, che hanno disponibilità economiche abbastanza elevate per comprarsi questi prodotti. Quello che noi abbiamo chiamato “design democratico” è sempre stato “democratico” per un numero ristrettissimo di persone. Il “design per tutti” è sempre stata un’ipocrisia.

Alcuni nostri pezzi probabilmente non ce li potremmo permettere nemmeno noi, ma questo non è un problema, perché credo che nessuno abbia bisogno dei nostri pezzi per vivere. Se per caso abbiamo fatto qualcosa di buono nel nostro lavoro sarà sicuramente per le idee e i ragionamenti che ci abbiamo messo dentro, non per i pochi oggetti che produrremo. Questa formaggiera [indica la famosa formaggiera di Enzo Mari, Ndr] l’ho comprata non perché avevo bisogno di un porta formaggio, ma per l’idea di cui è portatrice, e l’idea di quell’oggetto sopravvive anche senza che io l’acquisti. Il design non acquisisce senso perché lo puoi acquistare, perché è “democratico”, ma perché riesce a essere portatore di nuove riflessioni, di nuove utopie.

Il designer contemporaneo può disintermediare, scavalcare la committenza per lavorare a progetti autonomi. Come vi ponete di fronte a questa possibilità?

I nostri progetti nascono sempre da una committenza. Noi crediamo che la figura del committente sia un elemento importante. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci chieda di rispondere ad un problema progettuale e questo qualcuno può essere un museo, una galleria, un’azienda. Di solito iniziamo chiedendoci il perché di quella richiesta: spesso riscriviamo il brief, perché la maggior parte dei clienti viene da noi per un motivo non ancora ben chiarito. Può sembrare strano ma nella costruzione del brief, le aziende sono i clienti più difficili: frequentemente parlano di cose molto vaghe, astratte, credono di avere in mano la chiave del problema ma spesso è più articolato di quanto pensano. La discussione per noi è il metodo migliore per ricostruire le vere esigenze del cliente. Solo così possiamo scrivere gli obiettivi del progetto, solo così possiamo cominciare a lavorare.

Ci siamo poi resi conto che un progetto parte quasi sempre da un senso di frustrazione: analizziamo un contesto e ci domandiamo “ma perché questa cosa è così?”, “perché è in questo modo e non in un’altro?”. Spesso è la messa in discussione di un cliché, di uno schema di ragionamento ormai consolidato ad avviare un progetto.

Il vostri progetti sono il risultato di molte discussioni. La parola è quindi un vostro strumento di lavoro. Quale lingua utilizzate di solito tra di voi?

Tra di noi discutiamo solitamente in italiano. Siamo italiani e quindi per noi rappresenta la lingua del veloce e dell’intuitivo, è il nostro mezzo più naturale di espressione. Ma quando scriviamo lo facciamo sempre in Inglese, anche perché ci risulta essere più preciso, un modo per andare più direttamente al punto.

La nostra lingua è molto complessa, barocca, ha tantissime espressioni e sfumature. L’inglese è più “sharp”, netto, chiaro: ti costringe a dire le cose con chiarezza, senza aggiunte inutili.

Una cosa importante è che non ci dividiamo mai i progetti, li facciamo sempre assieme. Siamo noi due, con le nostre discussioni a fare un designer completo. Se poi la discussione tra noi diventa troppo forte, vuol dire che molto probabilmente stiamo sbagliando strada e che dobbiamo rivedere il percorso progettuale.

(Foto: Luisa Zanzani)

Avete progettato e costruito la didattica di Made Program, una facoltà di design nata a Siracusa, un posto dell’estremo Sud d’Italia dove è praticamente quasi assente l’industria.

Lo abbiamo trovato un progetto molto interessante proprio perché era lontano dalla centralità del Nord. Crediamo che ci sia bisogno di maturare nuovi tipi di riflessioni sul design e per poterlo fare è salutare allontanarsi dai luoghi della produzione di massa.

Esistono già diverse facoltà di design in Sicilia, Made Program non è la prima, ma secondo noi parlare di design industriale in un luogo dove è quasi del tutto assente l’industria pesante è una sciocchezza. Quello è il posto ideale per ipotizzare un design diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Crediamo che l’accademia italiana abbia un approccio all’insegnamento ancora troppo legato al Novecento. È un paese ancora molto conservatore nel design: fa fatica a staccarsi da una storia importante, ma anche pesante.

L’Italia. La criticate, ma tanto lo so che l’amate profondamente.

È vero, l’Italia è un luogo che critichiamo molto, forse troppo, ma è un luogo che adoriamo, di cui siamo assolutamente innamorati ed attratti. Ci sentiamo in debito con lei. Nel nostro piccolo vorremmo cercare in qualche modo di restituire quello che ci è stato regalato, dare maggiormente il nostro contributo. Io credo che in futuro faremo molto di più in Italia.

Pensavo allora che sarebbe bello rifare tutti un bagno dove ci siamo conosciuti, alla piscina delle Pavoniere.

Sarebbe bellissimo. Sono passati ormai quasi vent’anni da allora, eppure ci sono dei luoghi, delle persone, che per noi sono stati veramente importanti. Andando via dall’Italia ci siamo innamorati non tanto del design, ma di com’è disegnata la vita, che è un’altra cosa.

E se questa sera mangiassimo a casa?

Benissimo. Qui in Olanda ci sono dei gamberetti veramente buoni: propongo un piatto veneto, “Polenta e Schie”.