Sono suoi i titoli di testa di A 007, dalla Russia con amore e Goldfinger. È sua una delle più belle campagne pubblicitarie della Pepsi. È sua la copertina di Let It Bleed dei Rolling Stones, quella che sul davanti ha una torta, una gomma di bicicletta, una pizza cinematografica, una pizza-pizza e un quadrante di orologio in equilibrio sul perno di un giradischi, e sul retro la stessa composizione, ma con gli oggetti consumati e andati in pezzi.

Mick Jagger lo chiamava BJ, così come facevano tutti quelli che, nelle agenzie pubblicitarie di Londra o di New York, nei ristoranti di lusso, nelle bettole più malfamate, sui set cinematografici, si sono trovati ad avere a che fare con lui, Robert Brownjohn, forse il primo, vero prototipo del designer-rockstar, una versione più tossica e festaiola del fittizio Don Draper di Mad Men.

Classe 1925, cresciuto nel New Jersey — il padre, inglese, come pure sua madre, faceva l’autista di autobus —, studiò all’Istituto di Design di Chicago e il suo maestro fu il grande László Moholy-Nagy, una delle figure più importanti del Bauhaus.

Geniale tanto quanto portato agli eccessi, Brownjohn iniziò la sua carriera come freelance, per poi andare a insegnare nella sua vecchia scuola e, da lì, trasferirsi a New York, lavorando per diverse agenzie e “reinvestendo” i guadagni in eroina, partite a poker con Steve McQueen e lunghe nottate nei club di jazz della 52ª strada, dove conobbe e diventò amico di musicisti come Charlie Parker, Stan Getz e, soprattutto, Miles Davis, un altro che lo chiamava BJ.

(fonte: robertbrownjohn.com)

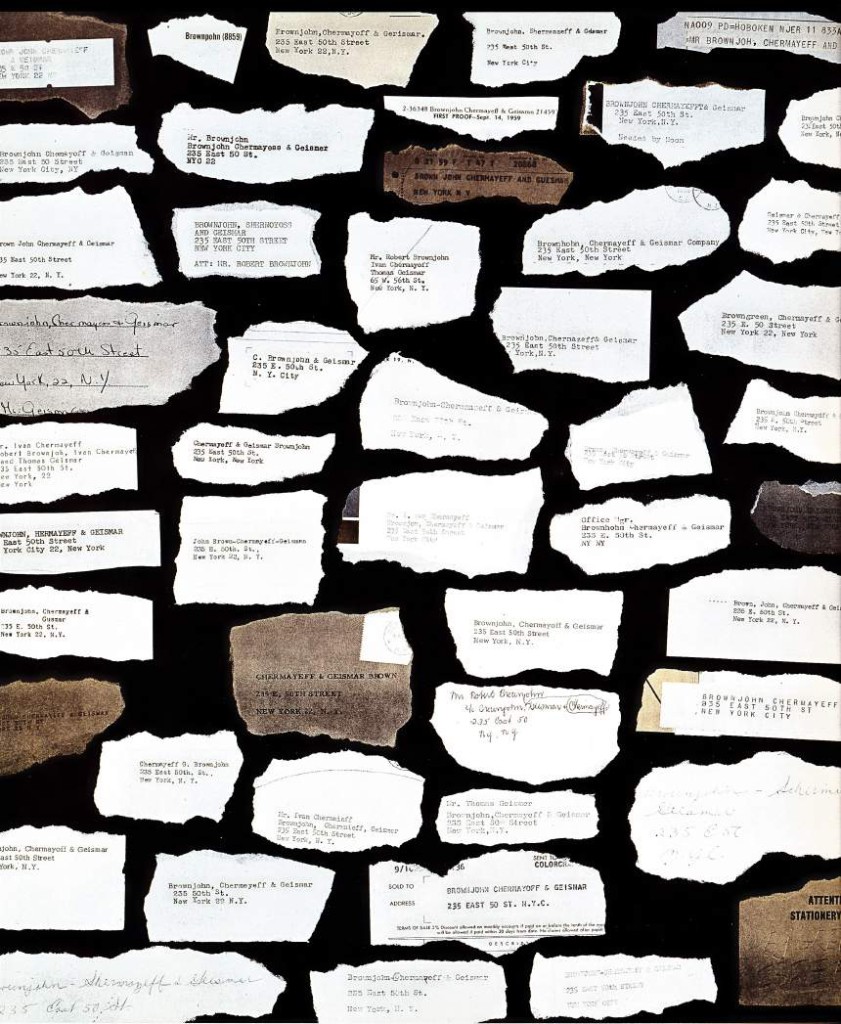

Nel ’56 aprì la sua agenzia. Nel ’57 si unì a Ivan Chermayeff (il cui padre, l’importante architetto Serge Chermayeff, era stato uno dei docenti di BJ a Chicago) e Tom Geismar, e fondò la Brownjohn Chermayeff & Geismar, dove rimase fino al ’60, quando i suoi problemi con l’eroina diventarono un grosso ostacolo.

«Girano caterve di storie di lui che si addormentava durante le riunioni coi clienti o che lanciava cibo nei ristoranti chic», racconta sul New York Times la storica del design Emily King, autrice della biografia Robert Brownjohn: Sex And Typography.

(fonte: robertbrownjohn.com)

Sempre nel ’60 si trasferì a Londra, che era appena agli inizi dell’epoca swinging. Sperava di riuscire a disintossicarsi, ma non ci riuscì. Anche lì si ripeté il medesimo copione di New York: feste, alcool, celebrità, eroina, riunioni saltate.

«Una volta fu arrestato perché irruppe nello studio del suo medico per rubare medicinali. Un’altra volta la polizia lo beccò mentre provava a scassinare una farmacia»: a raccontare è di nuovo Emily King, che per il suo libro su Brownjohn ha utilizzato l’enorme mole di materiale raccolta dalla figlia di BJ, Eliza, che a suo padre, morto nel 1970, distrutto dal suo stesso stile di vita pochi giorni prima di compiere 45 anni, ha anche dedicato il sito robertbrownjohn.com, un archivio pieno di foto, di storie “dietro alle quinte” e soprattutto di tutto ciò che Brownjohn realizzò nella sua breve ma intensa carriera di designer.

(fonte: robertbrownjohn.com)

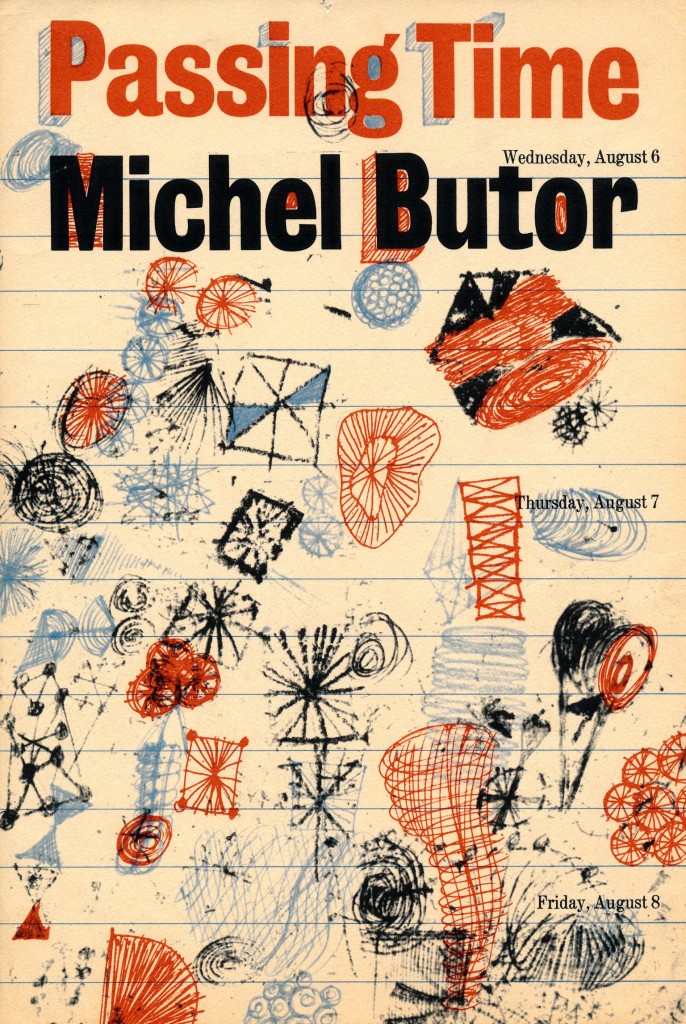

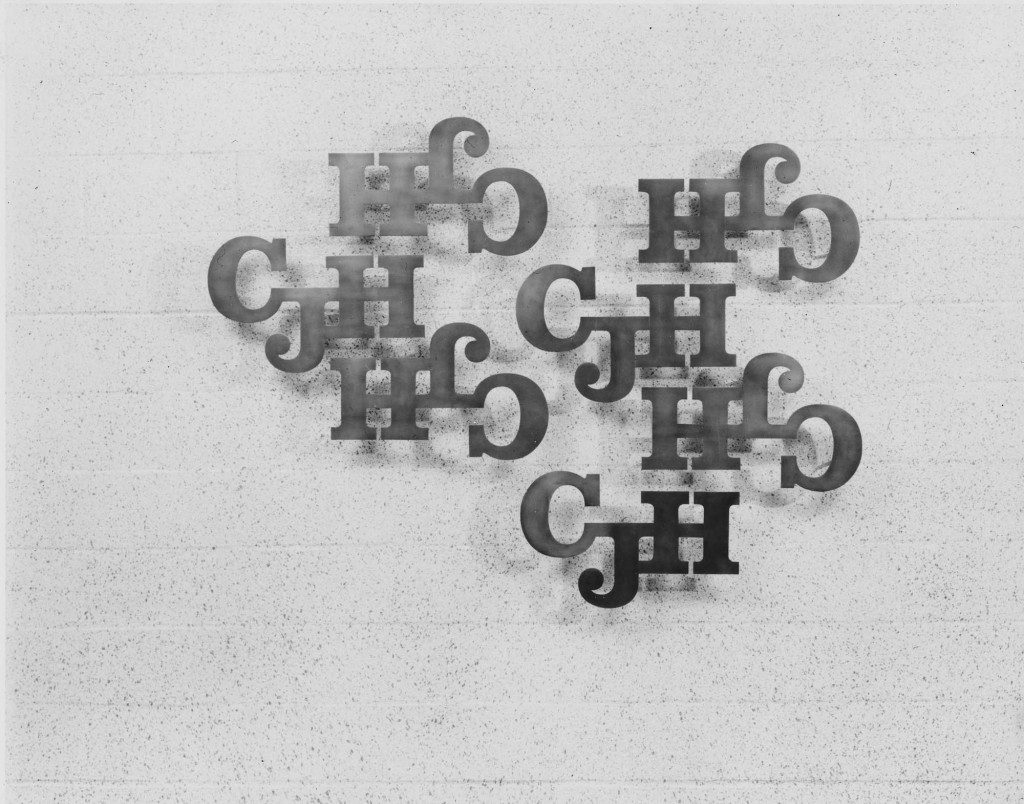

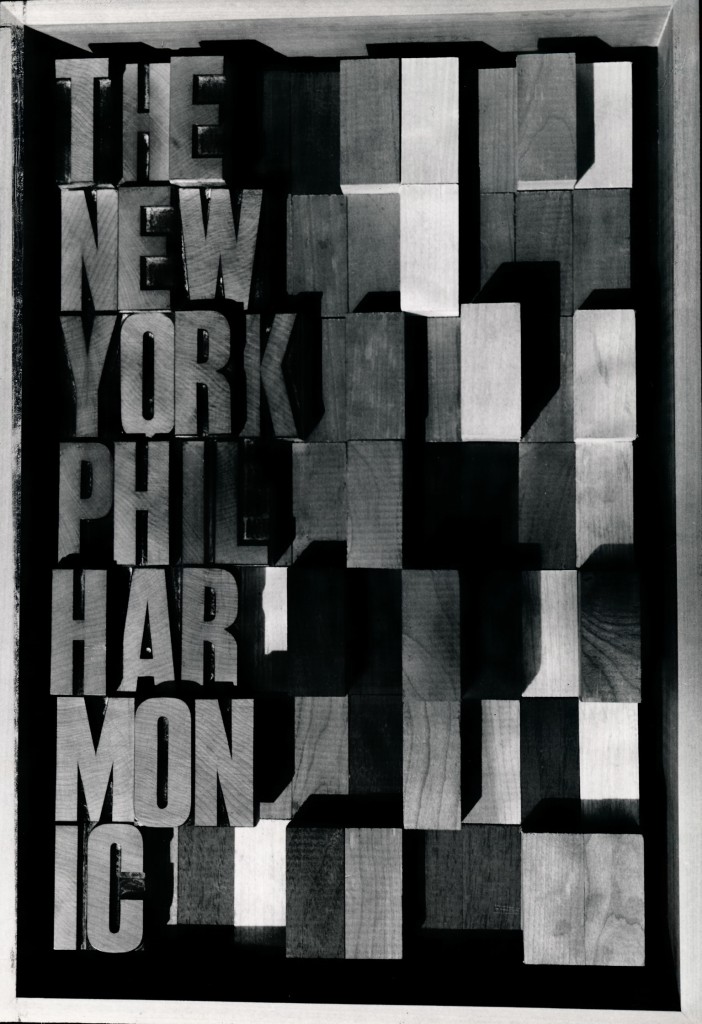

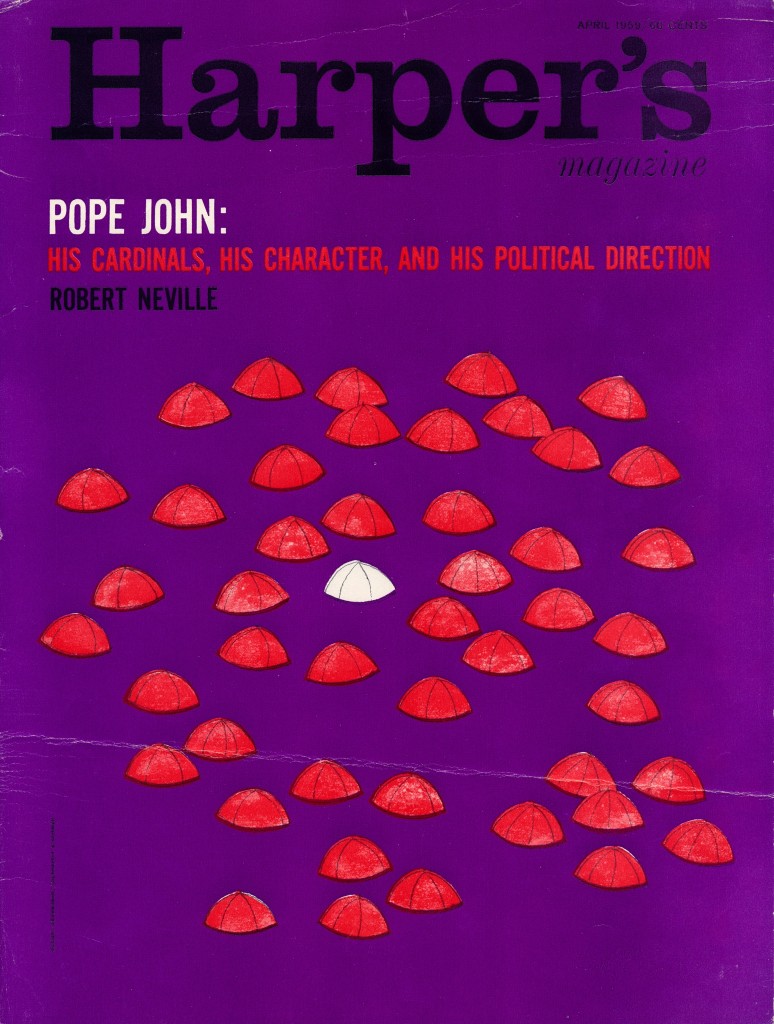

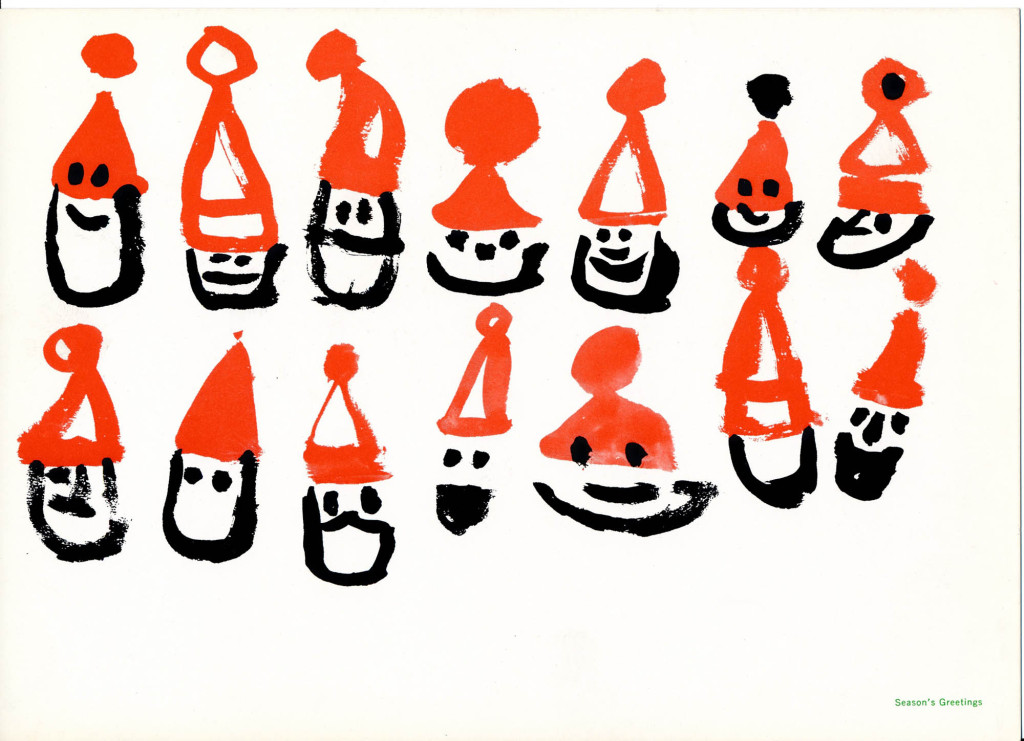

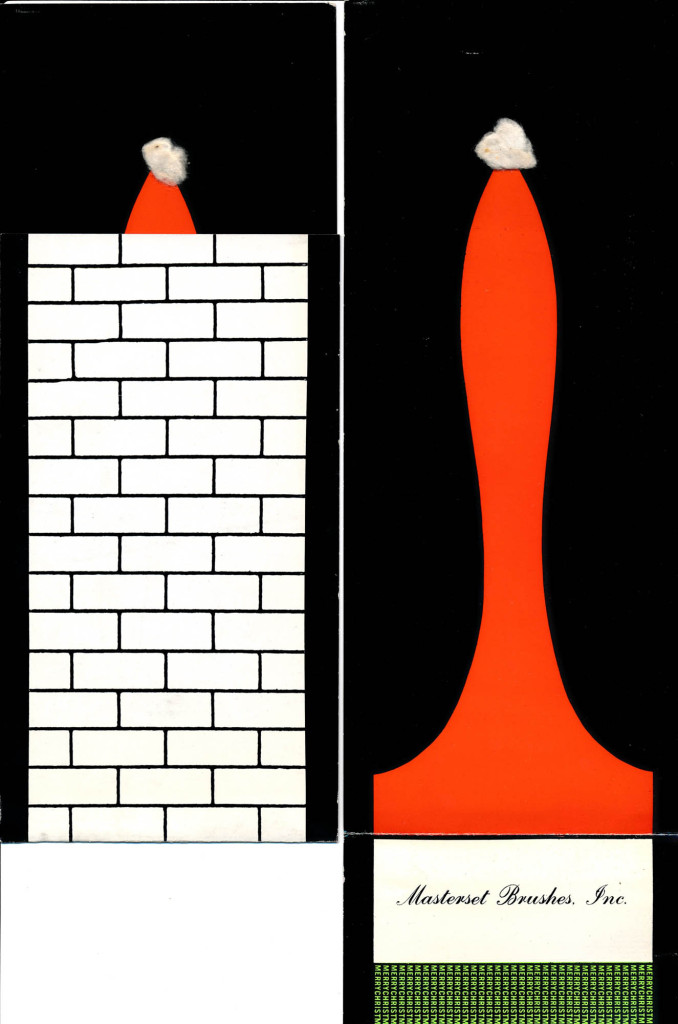

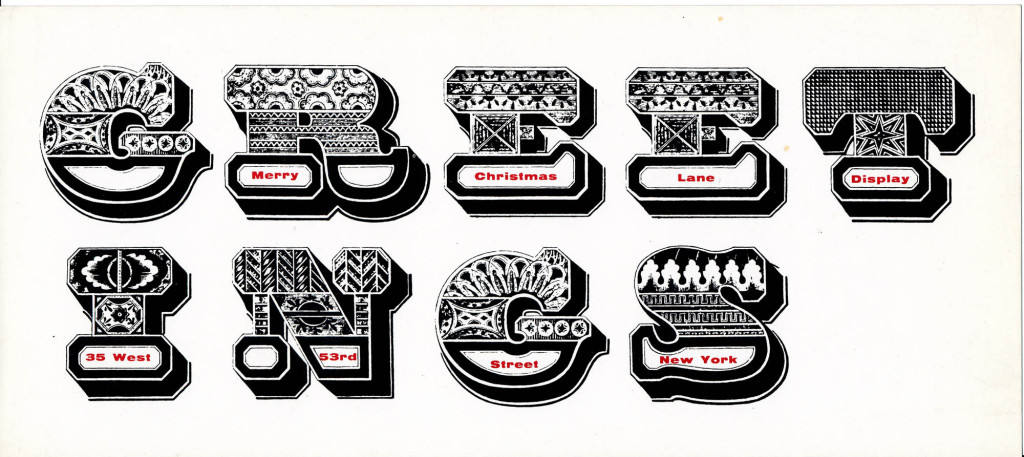

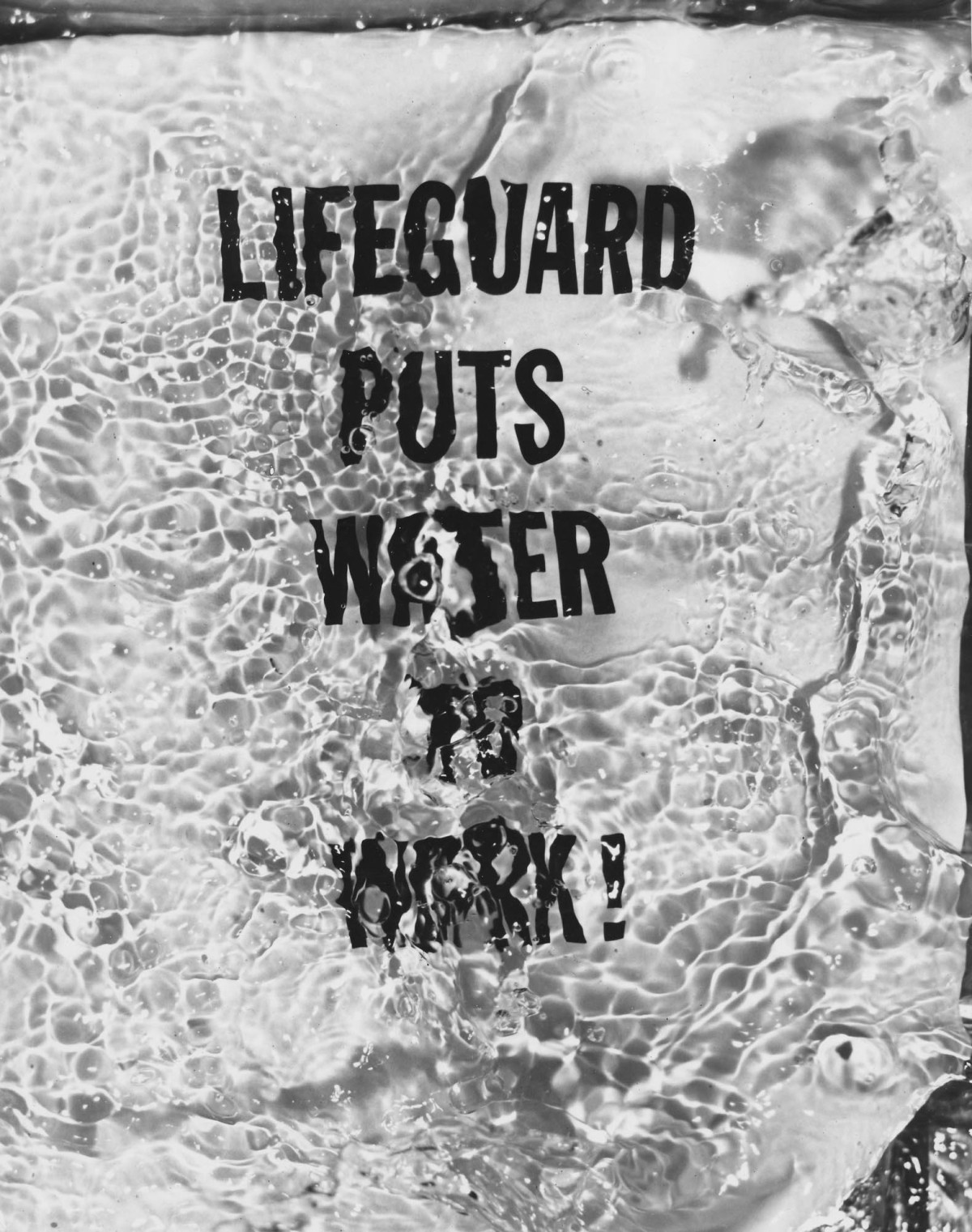

Oltre alla sua produzione più celebre, il sito mette assieme anche pezzi meno conosciuti, ed è qui che si trovano le vere chicche: le sue foto street scattate a Londra nel ’61, con le insegne, i cartelli, la tipografia di strada, mezzo secolo prima del type hunting su Instagram; le straordinarie copertine di dischi, libri e riviste; i suoi poster; le carte intestate; persino i biglietti d’auguri di Natale.

Di seguito una piccola selezione, ma su robertbrownjohn.com ci si possono perdere ore a guardare tutto.

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)

(fonte: robertbrownjohn.com)