È una splendida giornata in Belgio. Valérie viene a prenderci alla stazione di Charleroi e ci porta a Marcinelle, a circa 15 minuti d’auto. È la prima volta che ci incontriamo, finora abbiamo corrisposto sempre per e-mail.

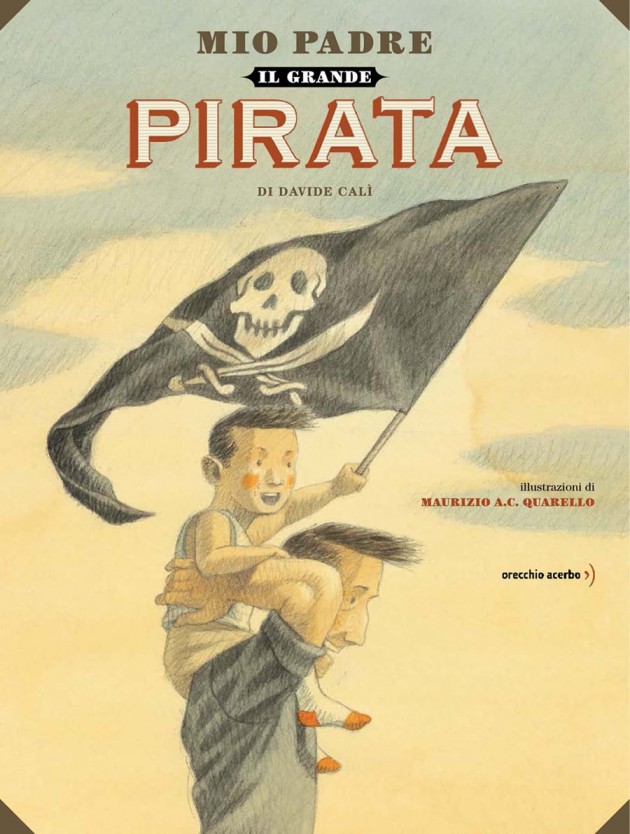

Il motivo per cui sono qui è un mio libro Mio padre, il grande pirata, uscito la scorsa primavera per Orecchio Acerbo e a breve disponibile anche in francese, tradotto dal mio editore storico, Sarbacane.

Il libro non parla esplicitamente di Marcinelle, racconta più genericamente di un papà che racconta a suo figlio di essere un pirata e che invece, si scoprirà poi, fa il minatore. Nel racconto la parte della miniera è marginale, alla fine si tratta della storia di un padre e suo figlio.

Marcinelle però rappresenta qualcosa di importante nella storia italiana del dopoguerra e quindi mi è sembrato logico contattare il museo, nel momento in cui ho pensato di organizzare una mostra degli originali di Maurizio Quarello, in occasione della quale vorrei fare una lettura in due lingue e se ci riusciamo, rappresentare lo spettacolo teatrale in corso di preparazione.

Mentre cerca il direttore per fare riunione, Valérie ci affida a una guida che ci conduce attraverso l’ex sito minerario che è diventato un museo nel 1990.

Vicino all’ingresso visitiamo una baracca. Si tratta di una specie di hangar in metallo ondulato. In principio i minatori dormivano in strutture di questo tipo, lasciate dagli americani che le avevano costruite per i prigionieri.

Il Belgio all’epoca richiedeva mano d’opera ma non si era organizzato per accogliere i lavoratori, quindi sfruttò le baracche per diversi anni. Le baracche erano gelide d’inverno e torride d’estate. Dentro potevano starci dai 15 ai 20 letti e in ogni letto dormivano due o più persone, a turno. Il bagno era esterno, uno ogni 3-4 baracche.

In seguito vennero costruite baracche di legno, ma è difficile dire cosa fosse meglio: le assi esterne erano inchiodate approssimativamente, e il freddo ci passava attraverso.

Più che case erano pollai.

Passiamo all’interno dove vediamo riprodotta una parte di quella che si chiamava la “stanza degli impiccati” ovvero lo spogliatoio. Gli abiti dei minatori erano infatti appesi in alto e ciascuno faceva scendere il proprio tirando una catena.

Ogni minatore quindi ritirava la placchetta con il suo numero, la sua attrezzatura e scendeva.

La miniera era profonda più di mille metri. Si scendeva con un ascensore a più cabine, che era stato ideato per i vagoncini, ragion per cui i minatori dovevano stare piegati. Ogni cabina poteva contenerne cinque.

Una teca mostra l’evoluzione delle lampade. Nell’800 erano a petrolio, poi si passò alle lampadine, anche se i capi squadra conservarono quella a petrolio.

Il motivo è che i grisou, il gas letale che si sprigiona dal carbone, è leggero, quindi ha la tendenza a salire. È inodore e in sapore, quindi l’unico modo per rendersi conto che il gas stava saturando una galleria era la fiamma della lampada, che alimentata dal grisou cresceva di dimensioni.

Una sala raccoglie le foto di tutte le vittime dell’incidente del 1956. Fa sempre impressione aggirarsi tra le foto dei morti di una grande sciagura. Alcuni avevano solo 16 anni. Quattro erano fratelli. Solo uno si salvò, il quinto, perché faceva un altro turno. Una foto in particolare mi colpisce, è il viso tondeggiante di un ragazzo che sembra truccato, mi ricorda vagamente Bela Lugosi, sembra una foto da cinema.

Mi chiedo se fosse solo una foto un po’ più bella di altre, o se abbia un senso, una sua storia.

Dopo la seconda Guerra Mondiale il Belgio siglò, nel 1946, un protocollo con l’Italia che prometteva l’invio di 50 mila minatori in cambio di carbone. La gente partì da molte regioni attirata dai vantaggi reclamizzati dai manifesti affissi per strada che promettevano un buon salario, il viaggio gratuito, abitazione gratuita.

I minatori firmavano per 5 anni. In molti non sapevano nemmeno di partire per lavorare in miniera, ma la fame e la disperazione erano tali che comunque, una volta arrivati, si adattavano.

La prima settimana si scendeva solo al primo livello, 100 metri. La seconda si scendeva di 200 metri e via di seguito, fino al fondo della miniera, che di solito si trovava a 1000 metri, un chilometro di profondità.

Le gallerie erano alta abbastanza per fare passare un carrello, quindi meno di un uomo. I minatori lavoravano quindi costantemente piegati. Le gallerie più basse misuravano 50 cm e i minatori ci lavoravano sdraiati.

Nel 1956 in Belgio lavoravano 142 mila minatori, 63 mila dei quali stranieri.

Gli italiani erano 44 mila.

Fu un errore di comunicazione l’origine del disastro di Marcinelle. Per qualche motivo l’ascensore fece due viaggi a vuoto. Un minatore del livello 975, pensando di poter caricare, spinse fuori il carrello vuoto e dentro quello pieno.

I carrelli però si incastrano. Questo incidente unito al fatto che l’operatore in superficie non pensa di dover attendere il segnale dal livello 975 per muovere l’ascensore, genera la catastrofe. L’ascensore risale, i carrelli incastrati che sporgono lateralmente tranciano i cavi del telefono, dell’elettricità e dell’olio.

Una scintilla incendia l’olio.

È l’8 agosto e i soccorsi tenteranno di raggiungere il fondo della miniera fino alle 3 di notte del 22. Muoiono in 262 uomini, di cui 136 italiani, 95 belgi, ma tra le vittime ci sono anche inglesi, tunisini, romeni e minatori di una decina di nazionalità.

Sopravvivono solo in 13.

La mostra dovrebbe inaugurare in gennaio. Lo spettacolo della compagnia francese Marche ou rêve, farà la sua prima in marzo. Dopo l’estate dovrebbe esserci anche uno spettacolo italiano e forse una mostra. Ma ne riparlerò più avanti.