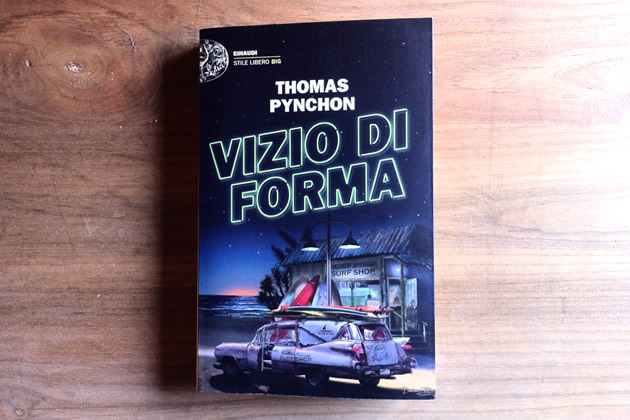

VIZIO DI FORMA

di Thomas Pynchon

Einaudi 2011 | Amazon

La scrittura di Pynchon odora di legno. Come un falegname al lavoro, il grande vecchio del romanzo post-moderno costruisce strutture, e man mano che vai avanti con la lettura diventano arditi scheletri di un immenso edificio che si va formando davanti/sotto ai tuoi occhi, con stanze piene di personaggi dai nomi improbabili, porte che si aprono su paragrafi che non finiscono mai, vicoli ciechi come bui sottoscala che si interrompono con i …, torri di incidentali che non ne vedi la fine e passerelle di coordinate che portano ad altre torri. Tu stai lì in mezzo, che ti guardi attorno mentre il falegname sega, innalza, apre, inchioda e incolla. E puoi rimanere a guardare incantato il Maestro al lavoro fino alla fine oppure scappar via alla prima via di fuga che trovi e non tornare mai più (il mitico L’arcobaleno della gravità, suo capolavoro, credo sia uno dei libri con il più alto tasso di abbandono nella storia della letteratura, insieme all’ Infinite Jest del suo fu “erede” David Foster Wallace).

Pynchon è come Kubrick. Che basta un fotogramma per capire che un film è il suo. E come Kubrick, Pynchon attraversa i generi, li mescola, li trasforma e li cambia per sempre, mettendosi, mettendoli e mettendoti alla prova: fantascienza, romanzo storico…

Stavolta, per la prima volta, Pynchon si confronta con l’hard-boiled. E lo fa ovviamente a modo suo, precipitando gli eventi nella California fricchettona a cavallo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, il paradiso di hippies e surfisti…

E, sempre per la prima volta, lo fa con uno stile insolitamente lineare, come se il suddetto falegname, dopo aver costruito giganteschi e surreali castelli che nel mondo reale avrebbero rappresentato l’incubo di ogni agente immobiliare, data l’impossibilità di tracciarne una piantina affidabile, volesse provare a fare una normalissima e confortevole villetta suburbana.

Sottolineo provare perché in realtà è di Pynchon che stiamo parlando. Dagli un paio di pagine in più ed eccolo che parte con le sue minuziose descrizioni che, se per caso la storia non ti aveva ancora coinvolto del tutto (cosa, tuttavia, assai improbabile), ti catapulta in mezzo all’azione: sei lì, circondato da fricchettoni e musica surf (su Amazon c’è pure la playlist, fornita dal Maestro in persona), tesi di canzoni improbabili (feticcio di Pynchon, che mette praticamente in ogni suo romanzo), motociclisti ariani e viaggi acidi, poliziotti infiltrati, santoni improvvisati, banconote con il volto di Nixon, l’origine della leggenda metropolitana delle bucce di banana allucinogene…

E ti chiedi quanto lavoro di ricerca possa aver fatto Pynchon per ricostruire in modo tanto impeccabile un’epoca che non c’è più, anche se l’ipotesi che il grande recluso della letteratura americana abbia segretamente costruito una macchina del tempo rimane la più plausibile.

Protagonista del libro non è il giallo, né la droga (a quintali). Protagonista è quel particolare momento, quella congiunzione di eventi, che per qualche anno ha trasformato la California del sud in un altro pianeta, pianeta dove il Grande Sogno sembrava a un passo dal realizzarsi anche se tutti erano troppo fatti per accorgersi che già portava con sé i germi iper-reazionari che avrebbero poi dato vita agli anni’80. E in Vizio di Forma si intravede già quel lato oscuro di L.A. tanto caro e splendidamente raccontato da Bret Easton Ellis.

La prima volta che vide Spike, Doc lo trovò un po’ troppo freneticamente impegnato ad assimilarsi nella cultura freak, che alla sua partenza [per il Vietnam, n.d.r.] certo non esisteva, e che aveva reso il suo rientro negli Stati Uniti simile a un atterraggio su un altro pianeta pieno di ostili forme di vita aliene.